西藏色哇地区中新生代构造演化史讨论

2021-01-25肖永春刘振宇

肖永春,马 超,于 琪,刘振宇

吉林省地质调查院,吉林 长春 130102

0 引言

西藏北部双湖县色哇地区位于青藏高原中部班公湖—怒江结合带北缘,羌塘中央隆起带南缘(从属于羌塘陆块)的结合部位,中新生代地层发育(1)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。为开展班怒带东西走廊带区域构造演化恢复与对比,判断班公湖—怒江洋的构造演化历史,2017年3月至2017年12月吉林省地质调查院在西藏北部双湖县色哇地区进行了嘎康玛幅1∶5万区域地质调查工作,在填图过程中通过对工作区内地层、构造的调查与研究,基本确定了工作区构造格架与中新生代构造演化史,提高了本区基础地质研究程度。

1 工作区地层地质特征

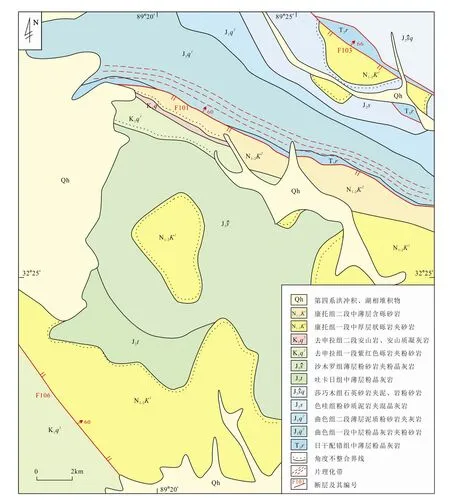

工作区以地层为主,中生代—新生代地层均有出露。其中沉积岩地层出露面积约占整个工作区总面积99.9%,火山岩地层出露面积较少,约占整个工区面积的0.1%(图1)(2)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。

班公湖—怒江缝合带是拉萨地块(冈底斯陆块)和羌塘地块的分界线,是由两个陆块夹着一个曾经是中介大洋的残留物[1,2]。测区地层以近东西向班公湖—怒江断裂带(图1中F101)为界,以北隶属于滇藏地层大区的羌南—保山地层区的多玛地层分区,以南为班公湖—怒江地层区的木嘎岗日地层分区[3]。多玛地层分区内地质单元有上三叠统日干配错组、下侏罗统曲色组、中侏罗统色哇组、中侏罗统莎巧木组、新近系中—上统康托组、第四系洪冲积堆积物。木嘎岗日地层分区内地质单元有上侏罗统吐卡日组、沙木罗组,下白垩统去申拉组、新近系中—上统康托组、第四系堆积物(表1)。

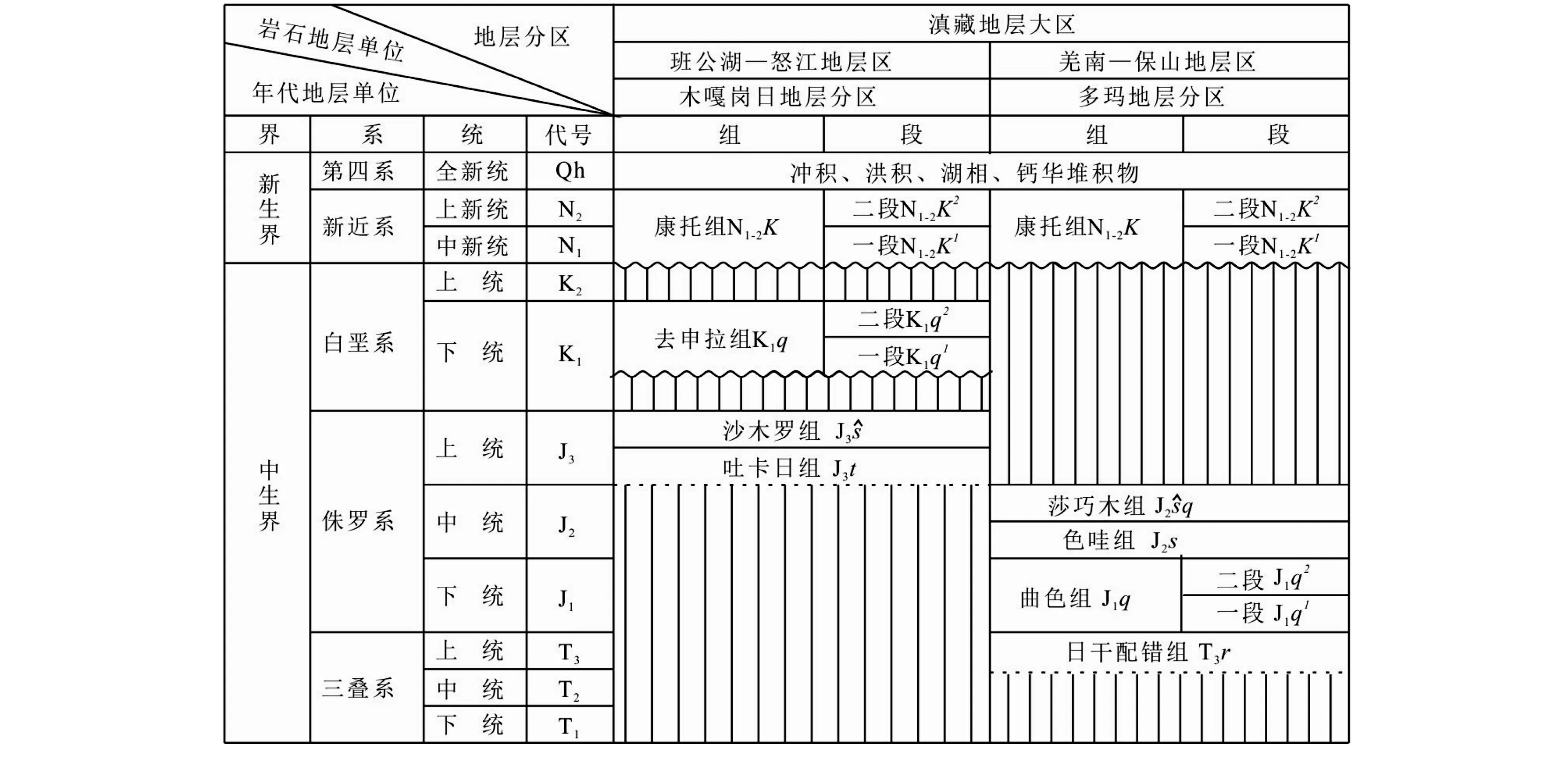

表1 西藏北部双湖县色哇地区地层层序表

图1 西藏北部双湖县色哇地区地质简图

1.1 羌塘陆块(多玛地层分区)中生界

1.1.1 上三叠统日干配错组

主要分布在工作区的北部,呈近东西走向,出露厚度大于59.90 m,区内面积约为5.80 km2,占工作区地层面积的1.35%。

工作区日干配错组岩性组合为灰色中层粉晶灰岩和灰色中层生物碎屑粉晶灰岩,岩性较单一,没有发现碎屑岩。产菊石、腕足类、双壳类、珊瑚、海绵等化石。在工作区南与去申拉组呈断层接触关系,北与侏罗系下统曲色组呈整合接触关系。

岩石组合及化石说明晚三叠世时期本区域可能处于广海环境,并且陆源物质相对贫乏,显示了典型的浅海碳酸盐台地相沉积环境。

西藏自治区区域地质调查大队(1986)曾将本幅的日干配错群划归上三叠统肖茶卡群,并在该套地层的下部采集到Mentzeliopsissp.,Caucasorhynchia? sp.等晚三叠世的化石,并将该套地层划归上三叠统(3)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。吉林省地质调查院在该套地层的下部采集到腕足类化石经中国科学院南京地层古生物研究所孙东立研究员鉴定,其属种有Crurirhynchiacf.baqenaeChing,SunetYe,Eoseptaliphoriacf.prolongataChing,SunetYeCinctasp.,其地质时代为晚三叠世。双壳类经中国科学院南京地层古生物研究所文世宣研究员鉴定,其属种有Limacf.chinensisLoczy,Enantiostreonsp.,Mysidiopteriacf.qinghaiensisChen et Zhang等,其地质时代为晚三叠世。珊瑚由中国科学院南京地层古生物研究所廖卫华研究员鉴定,其属种有Tiaradendron? sp.,Aulastraea? sp.,Margarophyllia? sp., 其地质时代为晚三叠世。海绵由中国科学院南京地层古生物研究所邓占球研究员鉴定,其属种有Hodsiacf.caucasicaMoisseiev,其地质时代为三叠—侏罗纪。其上部曲色组地层时代为早侏罗世。因此日干配错组地质时代应为晚三叠世(4)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。

1.1.2 下侏罗统曲色组

曲色组主要分布在工作区的北部,嘎尔傲包一带,呈北西走向,出露厚度大于2 532.10 m,分布面积约为62.01 km2,占全区地层面积的14.43%。

根据其岩性特征将曲色组分为上下二段。一段岩性特征以碎屑岩组合为主,岩性有灰绿-灰黄色片理化薄层泥质粉砂岩、深灰色中薄层中细粒长石石英砂岩、夹灰黑色中薄层粉晶灰,产珊瑚:Thamnasteria? sp.。二段岩性特征以碳酸盐岩组合为主,岩性为生物碎屑粉晶灰岩、泥晶灰岩、结晶灰岩,局部夹薄层泥质粉砂岩和长石石英砂岩,产珊瑚:Dimorphocoenia? sp.。曲色组与下伏地层日干配错组呈整合接触关系。上部与侏罗系中统色哇组呈整合接触关系。

根据岩石组合,曲色组地层一段以碎屑岩组合为主,在剖面上由底至上部,粒度由粗到细,以退积型准层序为特征,是海侵体系域的产物,处于浅海陆棚沉积环境;二段以碳酸盐岩组合为主,说明此时期陆源碎屑供给较少,沉积物粒度较细,处于水域宽缓的低能带区域,为温暖的浅滨碳酸盐岩台地相的沉积环境。

在毕洛错索日卡石膏盐岩剖面采集到大量双壳和菊石(5)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.,双壳种属为Anisocardia(Anisocardia?)caudata(Lycett)Anisocardia(Anisocardia?)minima(J. Sowerby).Anisocardiasp.,Bakevelliasp.,Camptonectessp.,Corbula(Bicorbula)yanshipingensisWen,Corbulasp.,Cuspidaria?ibbetsoni(Morris),Cuspidaria? sp. nov.,Gervillellacf.orientalis(Douville),Grammatodon(Grammatodon)minimus(Lackenby),Grammatodon(Grammatodon) sp.,Liostreabirmanica(Reed),Lucinacardioidesd’ Archiac,Nicaniellasp.,Protocardia(Protocardia)linkaensisWen,Protocardia(Protocardia)lingulata(Lycett),Protocardia(Protocardia)stricklandi(Morris et Lycett),Protocardia(Protocardia) sp.,Rollierellatenuidentata(Wellnhofer),Rollierella? sp.,Tancrediasp.,Thraciasp.,时代为中侏罗世。但中国地质大学(北京)阴家润教授认为上述Cuspidaria,Protocardia等的地质时代为早侏罗世,并认为曲色组膏盐位于早侏罗世黑色页岩层之下。菊石类属种有Clevicerassp.,Phyllocerassp.,Dactyliocerassp.,Catacoelocerassp.,Erycitessp.,其中Cleviceras是下土阿辛阶(Toarcian)Harpocerasfalciferum菊石带的属,该属在早侏罗世晚期的Falciferum菊石带中部(即Exaratum菊石亚带的顶部)消亡(Haworth,1992)。Dactylioceras属的地质历程为下土阿辛阶(Toarcian)的Tenuicostatum至Bifrons带, 故曲色组地层的地质时代为早侏罗世。

1.1.3 中侏罗统色哇组

色哇组主要分布在本工作区的东北角,呈北西走向,出露厚度大于839.80 m,面积约为11.79 km2,占工作区地层面积的2.7%。

岩性以灰黄色、灰黑色极薄层状泥质页岩、泥质粉砂岩、长石岩屑砂岩为主,夹少量灰黑色、深灰色薄层状含生物亮晶鲕粒灰岩和泥屑灰岩。其灰岩夹层中产腕足类和双壳类化石。与上覆地层三叠系上统日干配错组灰色中层粉晶灰岩呈断层接触关系,与下伏地层侏罗系下统曲色组地层呈整合接触关系。

基本层序特征,粒度由下至上由细变粗,以进积型小层序为特征,为低水位体系域产物。说明色哇组地层形成于浅海陆棚较深水泥质沉积环境,有时也表现为陆棚至浅海的沉积环境。

2005年吉林省地质调查院《昂达尔错幅报告》中在该组地层中采到的菊石类属种有Sonniniacf.mesacanthaWaagen,Sonniniasp.,Callyphyllocerascf.disputabilis(Zittel),Dosetensiasp., 其地质时代为中侏罗世早中巴柔阶(Bajocian)。腕足类属种有Rhynchonelloideacf.pararuthenensisSun et Zhang,Cererithyrisrichardsoni(Muir-Wood),Cererithyrislingularis(Jin, Sun er Ye),HolcothyrisconcavaBuckman, ?HolcothyrisluchiangensisReed。其地质时代为中侏罗世巴柔阶(Bajocian)。珊瑚类属种有Chaetetes(Pseudoseptifer) sp.。其地质时代为侏罗纪。腹足类属种有Cylindrobbullinakirlingtonnensis(lycett)。其地质时代为中侏罗世巴通阶(Bathonian)。

1.1.4 中侏罗统莎巧木组

莎巧木组主要分布在工作区的北东角,呈北西走向,工作区内出露厚度大于707.28 m,面积约9.77 km2,占整个工作区地层面积的2.27%。

岩性由中薄层细粒长石石英砂岩、石英砂岩及粉砂岩组成,由下至上粒度由粗到细,以退积型小层序为特征,为海侵体系域的产物。综合岩性特征及生物特征及石英砂岩中普遍含海绿石这一特点,反映其沉积环境属浅海陆棚沉积环境,也可能形成于残留海盆环境[4]。

在层型剖面采集到双壳类化石,其属种有Modiolussp.,Mytilussp.,Liostreacf.dubiensis,Liostreabirmanica,Chlamysgriesbachi,Chlamyslaevis,Lophaasellanamtuensis,Protocardiastricklandi等,时代为中侏罗世[5]。

1.2 岗底斯陆块(木嘎岗日地层分区)中生界

1.2.1 上侏罗统吐卡日组

吐卡日组主要分布在工作区的中南部,呈东西走向,出露厚度大于531 m,面积约为21.04 km2,占工作区地层面积的4.9%。

岩性组合以灰黑色、深灰色、灰色粉晶灰岩、鲕粒灰岩、砂屑灰岩为主,夹少量的石英砂岩、长石石英砂岩,产珊瑚:Cladophylliaturbinata(Gregory)、SchizosmiliaexcelsaKoby、StylosmiliamicheliniEdwards & Haime。在区内其下未见底,其上与沙木罗组呈整合接触关系。

吐卡日组碳酸盐岩厚度较大,仅夹有少量的碎屑岩,说明当时陆源物质较为贫乏,是一套典型的浅海碳酸盐相沉积产物。鲕粒灰岩与粉晶灰岩、砂屑灰岩的交替出现说明当时的潮汐运动有时较为强烈,有时较为平静。但其沉积环境可能仍属浅海。

2005年吉林省地质调查院在路线地质调查中采到珊瑚化石属种有Epismilia? sp.,DermosmiliadobrogeariaRoniewicz,KobyastraeatenuisRoniewicz; 刺毛虫化石属种有Chaetetes(Pseudoseptifer)? sp.。其地质时代为晚侏罗世(7)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。

近日,赣州恩菲环保能源有限公司渗沥液处理站传来喜讯:项目自8月调试完毕后,已成功满负荷运行,实现成功投运,这标志着中国恩菲自主研发的渗沥液处理技术取得了重大进展,也将促进公司能源环境版块的技术提升,为公司固废领域的咨询设计、工程总包市场开拓提供新的增长点。

1.2.2 上侏罗统沙木罗组

沙木罗组主要分布在工作区的中部,呈东西走向,出露厚度大于2 262.00 m,面积约为13.37 km2,占整个工作区地层面积的3.1%。

岩性特征以深灰色、灰色薄层粉砂岩、长石石英砂岩、石英砂岩、石英杂砂岩,下部夹砂屑灰岩,上部夹粉晶灰岩、鲕粒灰岩。产珊瑚化石:Thecosmilia? sp.Montlivaltiasp.、Cladophylliaturbinata(Gregory)。区内沙木罗组地层与吐卡日组地层呈整合接触关系,上不见顶。

沙木罗组地层在本工作区内主要由长石石英砂岩、石英砂岩及粉砂岩组成,局部夹生物碎屑粉晶灰岩和鲕粒灰岩。反映在晚侏罗世时期,沙木罗组地层处于浅海-滨浅海沉积环境。

该套地层整合于吐卡组地层之上,吐卡日组地层时代为晚侏罗世,所以沙木罗组地层时代应晚于晚侏罗世。本次工作在沙木罗组剖面中采到很多珊瑚化石,经中国科学院南京地质古生物研究所廖卫华研究员鉴定,其种属有:Thecosmilia? sp.、Montlivaltiasp.、Cladophylliaturbinata(Gregory)、时代为侏罗系—白垩系。综上将沙木罗组时代至于晚侏罗世比较合适(8)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。

1.2.3 下白垩统去申拉组

去申拉组主要分布在工区的中部及西南角,呈北西及东西向展布,出露厚度大于1 714.60 m,面积约为34.78 km2,占工区地层面积的8.09%。

工区内去申拉组分为二段。一段岩性特征为灰色-紫红色中细砾岩、砂质砾岩、长石石英砂岩。二段为火山岩段,岩性为紫色杏仁状安山岩、灰色杏仁状安山岩,两段岩石为整合接触。区内去申拉组地层上下都被第三系康托组砂砾岩和第四系全新统砂砾石堆积物所覆盖。

去申拉组一段以一些粗细碎屑岩为主,说明其可能为山前磨拉石建造,其古气候条件可能为较干旱的亚热带—热带气候。二段岩石类型主要为紫褐色杏仁状玄武岩夹杏仁状安山岩,为钙碱性系列,岩石化学特征显示为活动大陆边缘弧构造环境,说明区内去申拉组火山岩的形成可能与班公湖—怒江结合带的碰撞造山作用有关。

2005年吉林省地质调查院《昂达尔错幅》区调对该组火山岩进行了测年,K-Ar年龄为103.65 Ma(9)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.,本次工作在去申拉组杏仁状安山岩中采集锆石U-Pb年龄为(105.4±1.1) Ma,其地质时代相当于早白垩世阿尔布阶(Albian)(10)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。

1.3 工作区新生界

区内的新生界包括新近系、第四系。新近系地层单元为康托组。第四系全新统为湖相、冲积相、洪冲积相,以及全新统钙华堆积。

1.3.1 新近系康托组

在工作区分布较广,且大部分地区可见,出露面积约104.79 km2,占整个工区地层面积的24.39%。

区内康托组根据岩性特征分为两段,一段岩性为中厚层状巨砾岩、中砾岩、细砾岩为主,夹少量钙质含砾岩屑砂岩;二段岩性为紫灰色中薄层含砾细粒岩屑砂岩、含砾岩屑砂岩、紫色粗粒长石石英砂岩、含砾长石石英砂岩、薄层泥质粉砂岩。其岩性与区域上该组基本相同,分布稳定,但底部未见火山岩。幅内康托组多以紫红色为主,底部粒度较粗,但胶结较差,层层性不好。上部为紫色砂岩夹粉砂岩,粒度较细,层层性较好。从纵向上看岩性组合反映出由河流相向干旱湖泊相转化的沉积序列特征,从横向上看反映了较干旱,炎热的氧化环境下近源快速堆积的断续分布的小型山间盆地沉积特征。区内康托组不整合于中生代地层之上。

在甲热布错东左根勒一带采集到孢粉化石,其草本植物花粉属种有Amaranthussp.,Caryophyllaceae,Euonymussp.,Chenopodiaceae,Comsitae,Artemisiasp.,Cruciferae,Cyperaceae,Euphorbiasp.,Gentianasp.,Gramineae,Leguminosae,Polygonumsp.,Ranunculaceae,Thalictrumsp.,Potentillasp.,Urticasp.,Saxifragaceae,Osmundasp.等;乔、灌木植物花粉属种有Ephedrasp.,Cupressaceae,Pinussp.,Alnussp.,Betulasp.,Corylussp.,Castanopsissp.,Quercussp.,Salixsp.,Spiraeasp.,Ulmussp.等。蕨类植物孢子属种有Polypodiaceae等。其中以喜冷湿的莎草科(Caryophyllaceae)花粉出现最多为特征,乔灌木花粉少,蕨类植物孢子零星出现。说明其沉积环境湿润,属草原植被特征。其地质时代为上新世晚期—更新世早期(11)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。

1.3.2 第四系全新统

第四系全新统堆积物在工作区分布较广,出露面积约166.65 km2,约占整个测区面积的38.76%,根据成因类型有全新统湖积堆积物、全新统冲积堆积物,全新统洪冲积堆积物、全新统钙华堆积物等类型。

2 断裂构造特征

工作区以近东西向班公湖—怒江断裂带(图1中F101)为界,以南为班公湖—怒江结合带北缘;以北为羌塘中央隆起带南缘,区域上为羌塘陆块的一部分。

断裂构造是区内主要构造形式之一,其与中特提斯洋的关闭,碰撞造山作用密切相关(12)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。在时间演化上,东西向断裂较早,北东向、北西向稍晚,南北向断裂追踪于北东北西向断裂发育,时间显得更晚些,从力学性质上,东西向以压性为主(部分兼有剪切走滑特征)多为东西向逆冲或斜冲断层、北东北西向多为剪切性质,常表现为左行、右行的走滑断裂。

2.1 班公湖—怒江断裂带

该断裂是班公湖—怒江结合带与羌塘地块的分界断裂,区域上属拥钦错—安多—索县断裂的一部分(图1中F101)。该断裂构造规模宏大,横穿全区,近东西向展布,测区内延长19.63 km,断裂带宽几十至几百米不等,一般在百余米,局部被第四系洪冲积所覆盖,断层面北倾—北东倾(深部反倾),倾角一般在55°~65°,陡者达70°左右。上盘为上三叠统日干配错组深灰色厚层粉晶灰岩、角砾状粉晶灰岩,下侏罗统曲色组灰绿色泥质粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、长石石英砂岩、泥质灰岩、泥晶灰岩,中侏罗统色哇组灰黑色—灰色粉砂岩泥岩、泥质页岩等;下盘为新近系康托组紫红色砂砾岩。

断裂带内断层泥、断层角砾发育,角砾发生强烈的脆性形变,角砾岩化、构造置换强烈,通过对构造带构造形迹的判别分析,确定该断裂的性质为先逆冲推覆,后伸展拉张,多期活动的断裂,构造形迹显示其运动方式总体为:断层北盘向南西方向俯冲,断层南盘向北东方向仰冲的断裂。

断裂带上盘,发育宽约100~500 m强片理化带,在曲色组、色哇组内十分发育,岩石破劈理发育,呈宽0.2~1.0 cm左右的薄片状,小褶曲发育(图2,图3)(13)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。

图2 色哇组粉砂质泥岩强片理化破劈理

图3 曲色组片理化粉砂质泥岩褶曲

断裂带上盘曲色组、色哇组褶皱构造发育,总体反映其褶皱样式为纵弯褶皱,它集中反映了南北挤压收缩作用形成的构造形迹,总体特征表现为平行褶皱,同一褶皱的各层在厚度上变化小,具等厚特征,褶皱轴面以近直立为主,平面上呈现线性褶皱特征。褶皱走向与主构造带方向基本一致,背斜和向斜呈连续波状,同等发育,复背斜和复向斜内小褶曲发育。

2.2 埋晓贡玛北—噢乃莎蒂加柔东逆冲断层

西北端起自埋晓贡玛北,经噢乃莎蒂加柔向东至图外(图1中F103),呈北西—南东走向,本区出露长约8 km,断层线平直,断面产状30°∠66°,0°∠60°,呈疏缓波状,上盘岩性为早三叠世日干配错组微晶灰岩,下盘为新近系上—中新统康托组紫红色砾岩,中侏罗世色哇组泥质粉砂岩、细砂岩,断裂带内岩石破碎,构造角砾明显,在噢乃莎蒂加柔附近被第四系全新统洪冲积砂砾石覆盖,依据构造形迹及岩层之间的错动关系,确定该断层为逆冲断层,与F101组合为迭瓦状断层(图1)❶。

3 工作区构造演化史

区域地质构造及构造发展史,主要就是区域陆壳建造和改造以及特提斯的演化和发展的历史。综上各地层沉积构造环境及区内主要断裂带构造特征,结合区域资料认为,本区根据不同时期陆壳的形成与演化特点将本区划分以下几个发展阶段。

3.1 中特提斯阶段(T3—K1)

3.1.1 离散扩张阶段(T3—J2)

本区中特提斯洋的演化从晚三叠世早期开始,这时班公湖—怒江洋拉开,羌塘陆块整体下降,海水超覆了羌塘陆块的大部分地区,在本区表现为南深北浅的特点,南羌塘地区开始进入被动大陆边缘的演化阶段,沉积了浅海相的碎屑岩—碳酸盐沉积。

早中侏罗世班公湖—怒江洋开始全面扩张,在班公湖—怒江结合带沉积了具深海—半深海相特征的木嘎岗日岩群类复理石建造(工作区未出露)(14)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。

中侏罗—晚侏罗早期南羌塘沉积了浅海相—碎屑岩建造。其中多层碎屑岩中见有植物碎片,并见有波痕等沉积构造,说明水体相对较浅,区内以莎巧木组为代表。

3.1.2 挤压汇聚(洋陆转化)阶段(J3—K1)

晚侏罗世,班公湖—怒江结合带发生了一次剧烈的构造运动,使班公湖—怒江洋迅速关闭。但关闭的时间较为短暂。这次构造运动使班公湖—怒江结合带的主体木嘎岗日岩群发变形。并快速抬升遭受短暂的风化剥蚀,晚侏罗世沙木罗组不整合覆盖在褶皱变形的木嘎岗日岩群之上。该不整合的性质应为伸展不整合。由于这次构造抬升作用致南羌塘地区海水逐渐退却,到晚侏罗世末期海水基本上全部退出。造成南羌塘地区缺失白垩世地层。

沙木罗组不整合覆盖在木嘎岗日岩群之上,说明在短暂的关闭之后,班公湖—怒江结合带再次发生伸展,拉出一个残余海盆,该海盆主要沿班公湖—怒江结合带北缘分布,在不同地段形成多个局部的小洋盆,这些小洋盆具有规模小,拉张不充分,演化历史较短等特点,一般在晚侏罗世拉开,早白垩世末期就已经关闭,而且这种小洋盆的构造属性为具有弧后、弧间或边缘残留海盆地的性质。这也是班公湖—怒江结合带多岛弧系的具体体现[5]。

3.1.3 碰撞造山阶段(K1—K2)

早白垩世晚期—晚白垩世为碰撞造山期,早白垩世晚期,班公湖—怒江结合带在本区完全闭合,冈底斯陆块与羌塘陆块发生碰撞造山,使早中侏罗世木嘎岗日岩群、晚侏罗世吐卡日组、沙木罗组褶皱变形,羌塘陆块向冈底斯陆块上仰冲形成一系列北倾的迭瓦状逆冲断层系。同时根据班公湖—怒江结合带边界断裂中一些灰岩块体剪切“布丁”的特点和拉断“石香肠”的不对称形态判断这一时期的逆冲断层具有左行走滑的特点。由于强烈的挤压碰撞作用,在地壳深部发生岩浆作用,并喷出地表,形成一套陆相火山岩—去申拉组,岩石化学、地球化学特征显示为消减带型钙碱性中性—酸性火山岩,(U-Pb年龄为106~110 Ma)[6,7]。火山岩中夹陆相红层,呈角度不整合覆盖于晚三叠世至侏罗纪地层之上,证明当时班公湖—怒江洋已全部闭合上升为陆。

晚白垩世,碰撞造山作用继续加剧,在班公湖—怒江结合带中(区外)有同碰撞—板内型中性—中酸性的浅成岩侵入[8],其中夹陆相紫色碎屑岩—代表造山期的磨拉石建造。该时期除在部分山前盆地形成陆相火山—碎屑岩建造之外[9],其它地区皆遭受风化剥蚀。至此,中特斯的演化全部结束(15)吉林省地质调查院.1∶25万昂达尔错幅(I45C004004)区域地质调查报告[R].2012.。

3.2 高原隆升发展阶段(N—Q4)

本区在早白垩世晚期洋壳完全闭合,海水退出后,完全结束了海相沉积史,开始接受陆相沉积。新近纪是青藏高原整体隆升速度较快的阶段。区内主要表现为北东向剪切走滑的形成。出现北东向的山间断陷盆地,沉积了康托组陆相的碎屑岩建造,均以紫色为特征。少含生物化石,表现其生成环境为干燥炎热的山间盆地。

进入第四纪,在青藏高原整体大幅度快速隆升的背景下,受新近纪晚期构造格局的影响,本区以差异性升降为基本特征。区内湖泊多受北东向和近南北向构造控制。湖泊的演化明显受高原隆升幅度、差异性升降幅度及气候环境等因素控制。据有关资料,青藏高原在近120万年以来,每千年以2.042 m的速度向上抬升。其中在中更新世每千年抬升2.233 m,晚更新世则达到每千年抬升4.200 m之多,全新世后半期的抬升速度每千年高达48 m。第四纪时期,除前述高原巨幅抬升外,气候波动也相当频繁。在近260万年以来,曾出现过6次冰期和5次间冰期。每次冰期和间冰期均对湖水面积产生明显的影响,在中更新世大冰期之后,中更新世期后期到晚期更新早期的间冰期,气候转暖,植被发育,雨量充沛,冰川溶化,湖水面积激增。许多湖泊在当时都是连在一起的,在西藏的地质历史上称之为“大水湖时期”但晚更新世中晚期,由于青藏高原和喜马拉雅山的强烈抬升,后者已变成阻挡潮湿气团进入本区的障碍,致使本区日趋干旱,湖面分割萎缩,普遍发育了盐湖,全新世以来的地势仍不断升高,气候日益干旱,致使许多湖泊趋于消亡(16)吉林省地质调查院.西藏双湖县色哇地区I45E022022幅1∶5万四幅区域地质调查[R].2017.。

4 结论

(1)工作区以班公湖—怒江断裂带为界,以北羌塘地块上的中生代沉积建造反映了晚三叠世至中侏罗世广海浅海碳酸盐台地相—浅滨碳酸盐岩台地相—较深水泥质浅海陆棚相—浅海陆棚相沉积构造环境;以南结合带上的中生代沉积建造反映了晚侏罗世至早白垩世浅海碳酸盐相—滨浅海相—山前盆地相(磨拉石建造+同碰撞陆相火山岩)沉积构造环境。

(2)班公湖—怒江断裂带在工作区表现为先逆冲俯冲,后伸展拉张的构造特征。

(3)工作区(色哇地区)中新生代经历了班公湖—怒江洋拉开(T3—J2)、挤压汇聚(J3—K1)、碰撞造山(K1—K2)、高原隆升(N—Q4)构造演化阶段。