松辽盆地西斜坡地区油砂微生物降黏室内模拟试验研究

2021-01-25刘轶松刘天恒康海平梁雪健杨孝杰

刘轶松,徐 飞,刘天恒,康海平,梁雪健,杨孝杰

中化地质矿山总局吉林地质勘查院,吉林 长春 130022

0 引言

油砂是一种重要的非常规油气资源,世界油砂资源折算为油砂稠油约4×1011t,大于目前石油探明储量[1]。油砂油的密度通常大于1 g/cm3,黏度通常大于1×104mPa·s。因其流动性极差,所以不能以一般打井开采原油、稠油的方法获取油砂油。对于埋藏较浅的油砂,通常用挖掘机在露天开采出来后,用热碱水抽提出稠油,再进行加工改质制取油品。对于埋藏较深的油砂,通常有蒸汽稠油开采及巷道采掘等工艺[2]。

油砂油微生物降黏是微生物采油技术(MEOR)中的一种,该方法相比其他技术来说,具有以下优点:微生物培养成本较低且不易受原油价格影响;可用于各种类型的原油如重质油、轻质油等辅助开采;通过菌种筛选,能选出适应各种特定油层条件的菌种且基本不损害地层;可以在同一油井中多次应用且不污染环境;所需设备简单。因此,“MEOR”是一项具有发展前景的三次采油技术[3,4]。本文通过一系列的油砂油室内模拟试验,获得了较好的油砂降黏效果,为今后现场试验提供了参照。

1 微生物降黏室内模拟实验方法设计

1.1 微生物降黏机理

微生物降黏主要包括以下3种方式:

(1)微生物以油藏中较高分子质量的烃类为营养,攻击烃类主链或改变支链的结构而降解原油中的重质组分,减小其分子质量从而降低原油黏度及凝固点。

(2)微生物的代谢产物(生物表面活性物质、酸、气等)能够大幅度降低原油黏度。

(3)微生物形成的生物膜也能够改善孔道壁面的润湿性。由于细菌菌毛的吸附作用,细菌通常粘附于固体表面生长,并形成基本微菌落形态,明显改变孔道的表面润湿性,有利于油砂油的流动。

1.2 拟采用的研究方法

本次试验按以下5个步骤进行:

(1)油砂油降黏微生物的富集培养,将含微生物的原样品(产出水10 mL或10 g油砂),放入配好的富集培养基培养。

(2)油砂油降黏微生物的分离纯化,通过从富集培养基分离培养菌落再接入牛肉膏蛋白胨琼脂培养基培养后,进行纯化。制取菌悬液、接入牛肉膏蛋白胨培养基培养、挑取数量最多的一种单菌落。

(3)微生物菌液的乳化性质测定,研究表明微生物在利用原油时,需先将原油乳化,因此一般原油降解菌均具有原油乳化和产表面活性物质的性能。因此需测定菌液的乳化液稳定时间、培养液表面活性及pH值。

(4)油砂油的微生物降黏实验,将菌种接种到油砂油降黏培养基中培养降黏后,用黏度计测微生物降解后和对照组的油砂油黏度,测量黏度的温度为50 ℃。

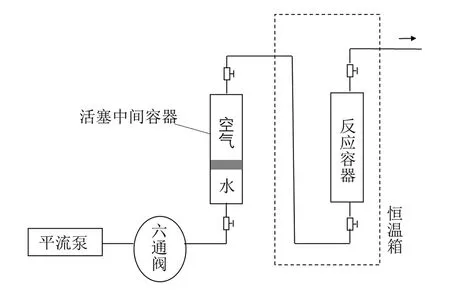

(5)油砂油的微生物降黏室内模拟实验,使用NDJ-1B-1黏度计的测量原油黏度的最少样品量为30 mL,通过驱替的方法若不能获得足够的原油样品用于测量黏度,应采用图1中的方法连接实验装置。在恒温箱中放置一个反应容器,将油砂和油以及微生物菌液填入反应容器内,并通过中间容器持续通入少量的空气,使细菌在油砂中与油进行反应,培养一段时间后,取出并进行油水分离,测量油的黏度。

图1 油砂油微生物降黏物理模拟实验流程图

2 微生物降黏室内模拟实验过程

本次微生物降黏室内模拟实验按设计方法分准备阶段、菌类培养阶段、室内模拟及效果比对等三大步骤进行。

2.1 准备阶段

(1)实验材料,分离源样品:采用西北沟油砂项目组提供的油砂JZD15-H33、JZD15-H41及ZK7296-H4等样品。

富集培养基:KNO32.0 g,(NH4)2SO42.0 g,K2HPO42.0 g,MgCl20.15 g,CaCl20.15 g,牛肉膏1.5 g,自来水1 000 mL,pH调节至7.0,原油10 mL。

分离培养基:滤纸剪至培养皿大小,蘸满原油后,121 ℃灭菌30 min。按照如下配方配制分离培养基:KNO32.0 g,(NH4)2SO42.0 g,K2HPO42.0 g,MgCl20.15 g,CaCl20.15 g,琼脂粉10 g,自来水1 000 mL,pH调节至7.0,121 ℃灭菌30 min。倒入培养皿,待培养基凝固后将灭菌原油滤纸紧贴在培养基表面。

菌种纯化及保藏培养基:牛肉膏3.0 g,蛋白胨10.0 g ,NaCl 5.0 g,琼脂粉10.0 g,自来水1 000 mL,pH调节至7.0,121 ℃灭菌30 min。

油砂油降黏实验培养基:蛋白胨5.0 g,NaCl 5.0 g,pH调节至7.0,自来水500 mL,油砂油500 mL,121 ℃灭菌30 min。

本实验室的原油降解备用菌种:本实验室已培养有可在原油中生长的细菌,其中编号10204的细菌为铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa)已证实可以产生糖脂类表面活性物质,可用于原油的降黏[5]。编号22100的细菌为解淀粉芽胞杆菌(Bacillusamyloliquefaciens),提取自活性污泥,可用来处理有油污的环境污水[6]。编号23898的细菌为普沙根瘤菌(Rhizobiumpusense)已证实可以产生脂肽类表面活性物质,在微生物采油和原油污染处理方面具有应用潜力[7]。

(2)实验设备,灭菌锅为YXQG02型电热式高压蒸汽灭菌锅水浴恒温摇床:THZ-82型水浴恒温振荡器;烘箱:101型电热鼓风干燥箱;显微镜:XSP-8CA型显微镜;pH计:PHS-2F pH计;旋转黏度计:NDJ-1B-1型旋转黏度计;平流泵:2PB00C系列平流泵;反应容器,中间容器:1 000 mL/32 MPa,活塞容器。

2.2 菌类培养过程

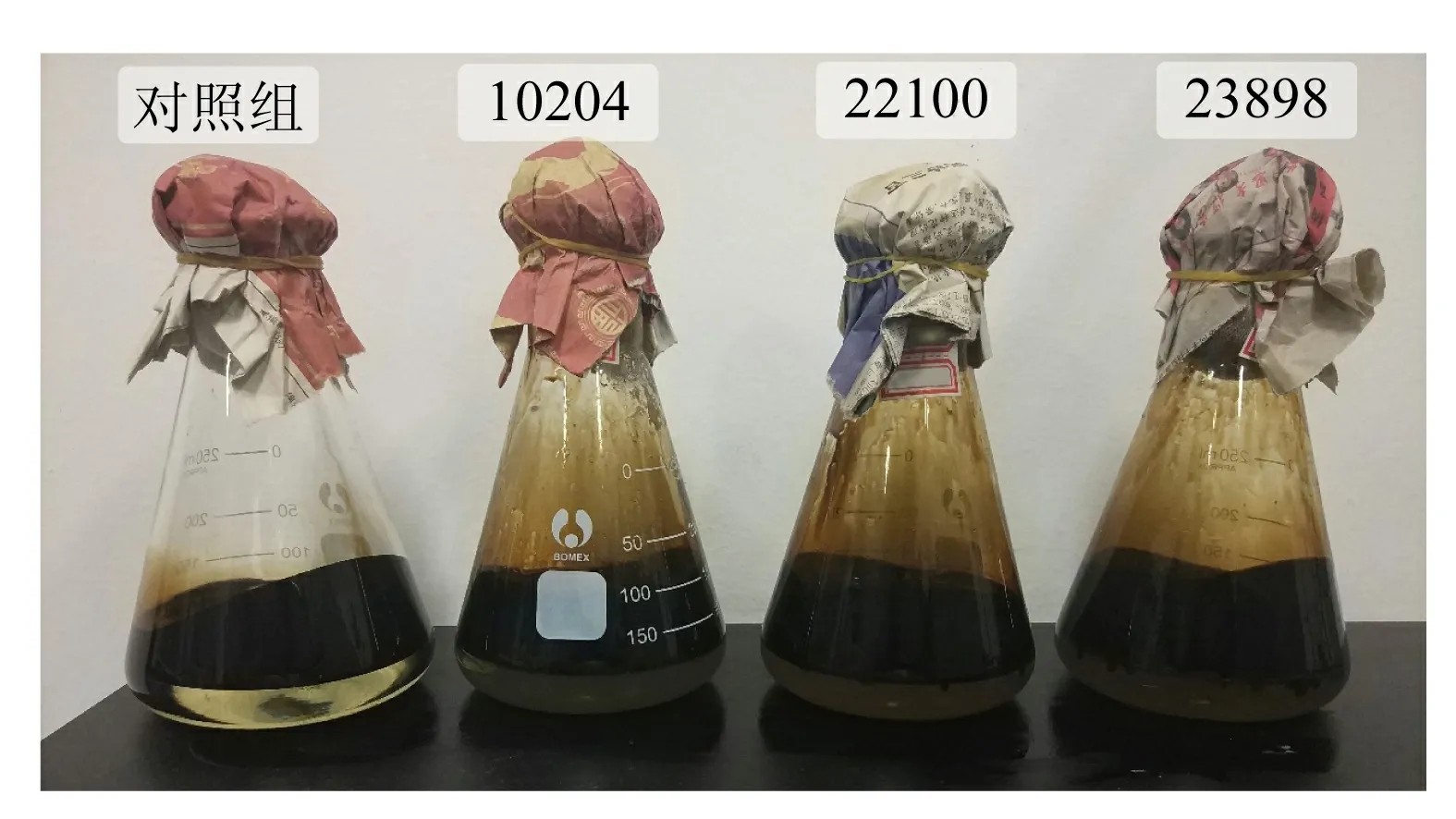

(1)微生物的富集培养,将装有培养基的样品瓶在摇床中35 ℃、100 r/min培养7天后,均变浑浊,并且产生了沉淀,如图2。说明样品中的细菌数量逐渐增多。

图2 富集培养所使用的样品瓶和培养基

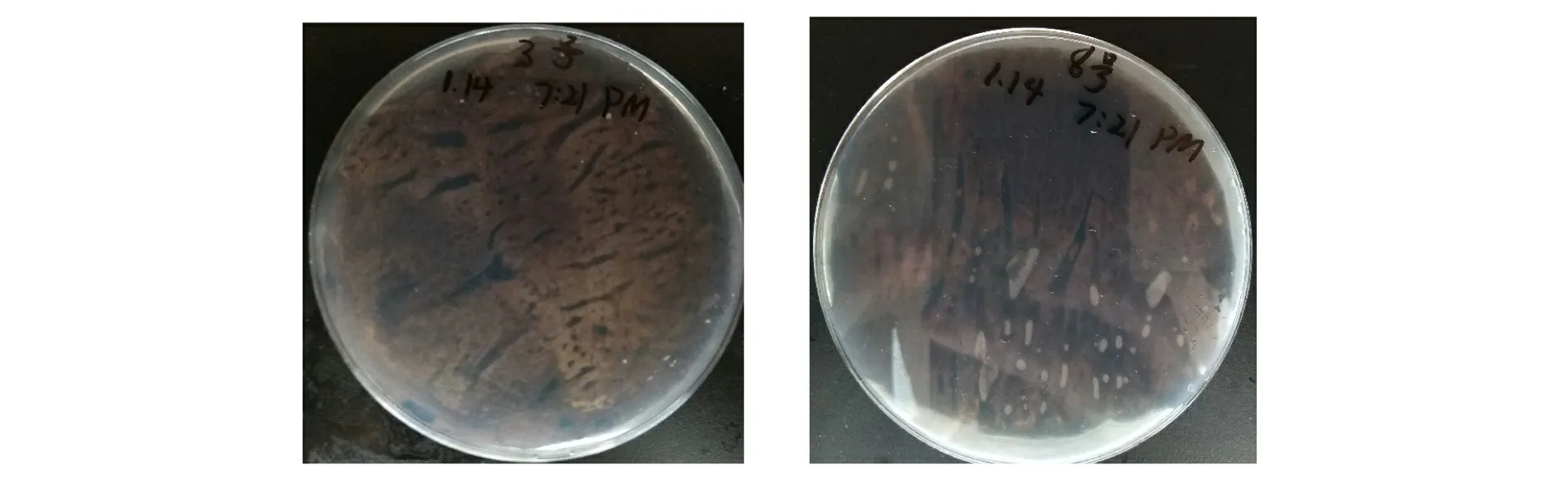

(2)微生物的分离纯化,如图3所示,将富集后的富集液涂布到分离培养基上,35 ℃烘箱中培养7天后,选择生长较快,在原油滤纸上形成菌落较大的细菌菌落。结果表明:在滤纸表面并未观察到菌落的形成,但有少量小菌落生长在滤纸与培养基的气泡中,但这种菌落的应用价值不大。即表明不能从油砂油的原样品中分离到新的细菌。

因此,只能使用本实验室已在其他实验中证实有效的可产表面活性剂的降黏菌株,10204,22100和23898。将三株细菌在牛肉膏蛋白胨培养基上平板划线活化,长出的菌落见图4。

图3 原样品的原油降解菌分离培养基

图4 3株细菌的菌落形态

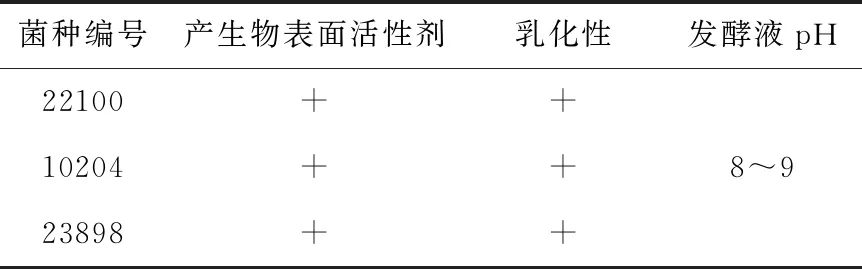

(3)微生物发酵菌液的乳化性能,3株细菌的基本产表面活性剂和乳化性能如表1所示。

表1 3株细菌的基本性质

图5 排油圈法测定菌液表面活性

从图5中可以看到,3株细菌10204、22100和23898发酵液培养后菌液都可产生明显的排油圈,表明选用的菌株具有产生物表面活性剂的能力。微生物降低原油黏度的主要原因是微生物能利用原油生长,从而降解原油,而产生生物表面活性剂增强乳化作用,是细菌能利用原油进行生长的前提。

从菌液和原油的乳化性能试验表明3株细菌的发酵液对原油的乳化能力较好,与对照组形成鲜明的对比,如图6。另外,通过测定pH值发现,3种菌株的发酵液都呈弱碱性,pH值在8~9之间,因此该菌液适应于非碱敏性地层。

图6 3株细菌的菌株乳化能力测定

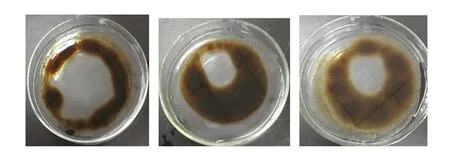

(3)微生物发酵菌液的乳化性能,将菌株10204、22100和23898接种到油砂油降黏实验培养基中,放入35 ℃,100 r/min摇床中培养7天,从图7可以看到底部的营养液变浑浊,表明有大量细菌生长,静置后分离出上层原油,并测定油砂油黏度,测量结果见表2所示。

图7 油砂油的微生物降黏实验

表2 微生物作用前后油砂油黏度变化

从中可以看出,对照组的原油平均值为3 300 mPa·s,而经微生物降黏后油砂油的黏度分别为2 850 mPa·s、3 023 mPa·s和3 137 mPa·s,平均降黏率为4.9%~13.6%。表明微生物能有效降低油砂油的黏度,其中菌10204的降黏效果最好。另外从实验设计和图7中发现,培养时油与菌液比例为1∶1,在后续的实验中,若能扩大菌液的比例,使微生物具有更大的生长空间,则降黏率会更高,降黏效果更明显。

2.3 微生物降黏室内模拟实验效果

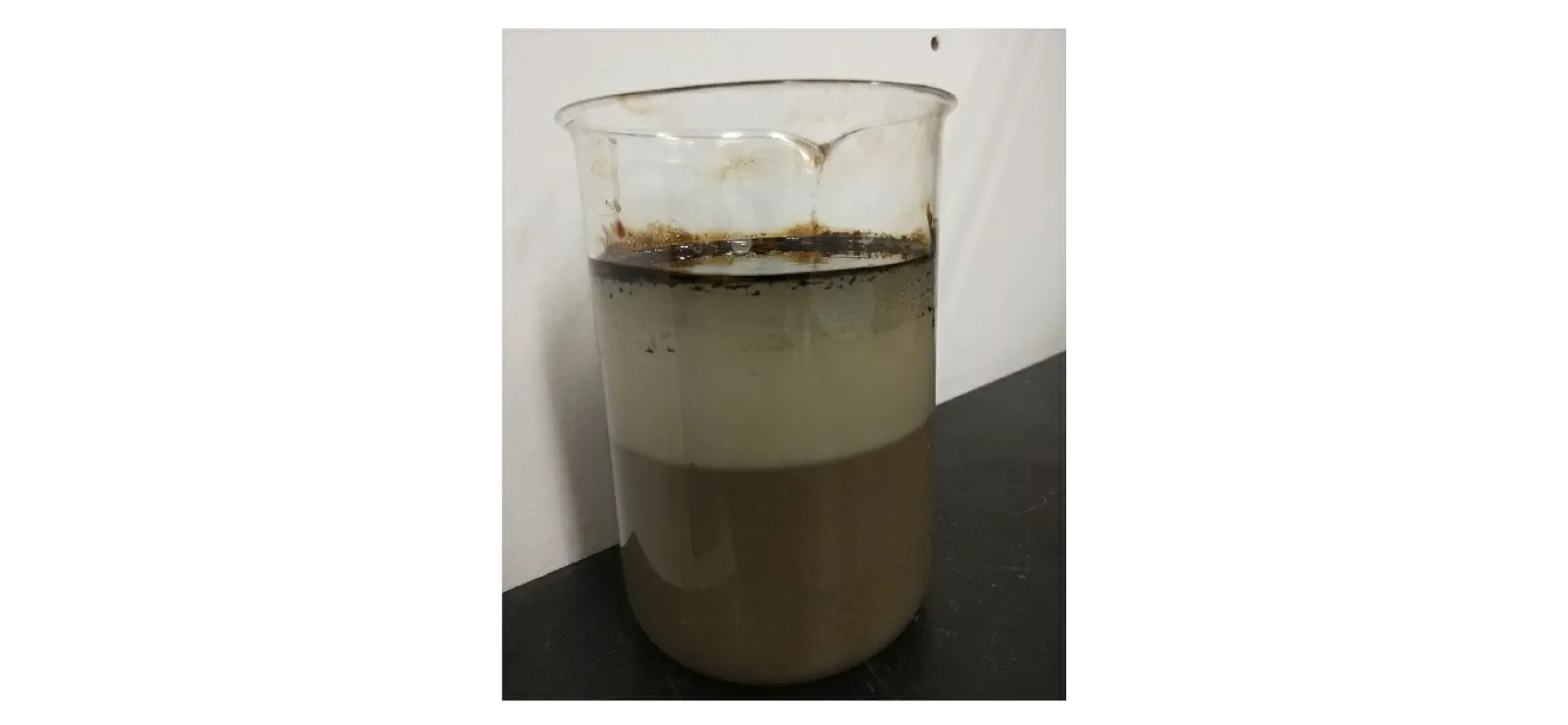

含有菌种10204的油砂和油砂油的混合物在反应容器中培养7天后,将混合物取出,放入大烧杯中,加入适量热水。可以看到,部分油砂油从油砂中析出(图8)并上浮。

图8 油砂油从油砂中析出

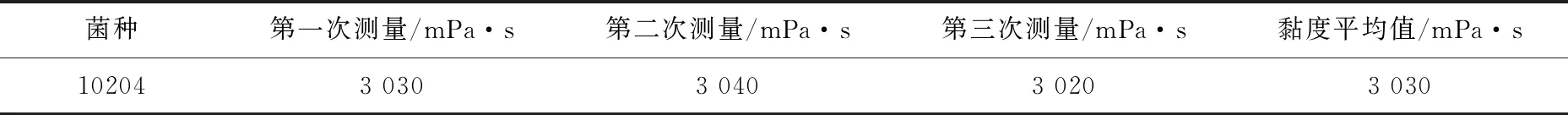

将上层油分离后,50 ℃测量其黏度,结果见表3。从表中可以看出,微生物在油砂中降黏之后,黏度由原先的3 300 mPa·s降低到3 030 mPa·s,降黏率为8.2%,低于在摇床培养中的该菌的降黏率。

表3 微生物作用后油砂油的黏度

3 结论

(1)从原样品中不能分离出新的、具有实用价值的高效原油降黏菌。

(2)使用本实验室的三种菌株:铜绿假单胞菌(Pseudomonasaeruginosa,10204)、解淀粉芽胞杆菌(Bacillusamyloliquefaciens,22100)、以及普沙根瘤菌(Rhizobiumpusense,23898)均对油砂油有明显的降黏效果,降黏率为4.9%~13.6%,其中铜绿假单胞菌的降黏效果最好。

(3)实验证明,三株细菌均具有产生物表面活性物质的能力,具有较好的乳化性能。

(4)对铜绿假单胞菌的室内模拟实验表明,在油砂中该菌对油砂油也具有较好的降黏效果,降黏率8.2%,略低于在摇瓶实验中13.6%的该菌降黏率。

(5)在实验中发现如下几个问题:摇瓶降黏实验中,可通过调节营养液与油的比例,给予细菌更大的生长空间,微生物的降黏效果会更加明显;若能进行气相色谱实验,分析降解前后的化学组成变化,可进一步了解其降黏机理。