短起下测油气上窜速度关键影响参数探讨及应用

2021-01-14熊文学龙安杰

熊文学,惠 涛,袁 旭,龙安杰

(陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司,陕西西安 710069)

在钻入油气层后,油气在井底压差的作用下沿井筒向上移动称为油气上窜。单位时间内油气上窜的距离称为油气上窜速度[1]。若控制不好油气上窜速度,极易发生井涌溢流乃至井喷事故[2]。在作业现场,为了确保安全及检查起钻前井底压力是否能平衡地层压力,一般采用短程起下钻(简称“短起下”)的方法试起下10~15柱钻具后开泵循环一周以上。通过后效显示观察钻井液是否油气侵,并计算油气上窜速度来确定是否符合安全作业条件[3]。短起下钻测油气上窜速度主要在如下几种情况下应用[4]:①电测及下套管前;②进入油气层后第一次起钻;③发生溢流压井成功后起钻;④进入油气层发生井漏堵漏成功后起钻。

关于上窜速度的计算,李基伟、武庆河、应维民等[1,5-7]学者分别提出了考虑钻具的排替作用、井身结构和开泵后油气自身运移等因素的计算方法,全烃曲线法,迟到时间法,以及累计泵充数法,但现场应用最广泛的是迟到时间法。

呵叻盆地是泰国陆上最大的含油气盆地[8],在L31/50勘探区块已发现气显示的2口井中,常因油气上窜速度计算有误差,不利于合理调整钻井液密度及储层保护[9-10]。本文对迟到时间法计算油气上窜速度所需的参数进行探讨分析。

1 计算油气上窜速度的关键参数分析

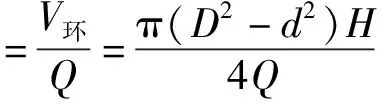

迟到时间法[11-12]计算油气上窜速度公式:

(1)

式中ν——油气上窜速度,m/h;

H油——油气层顶界深度,m;

H钻——循环时钻头深度,m;

T静——钻井液静止时间,min;

T1——从开泵到气测异常时间,h:min;

T2——开泵时间,h:min;

T迟——钻头所在位置的迟到时间,min。

根据公式(1)可知,钻井液静止时间、钻头深度及开泵时间均可以准确获知,因此,迟到时间、气测异常时间及油气层位置是影响计算油气上窜速度准确与否的关键参数。

1.1 迟到时间

迟到时间的理论计算公式[13-14]:

(2)

式中V环——井内环空容积,m3;

D——井眼直径(钻头直径),m;

d——钻具外径,m;

H——井深,m。

根据公式(2)可知,迟到时间的理论计算是在理想状态下进行的,井眼不规则、泵排量误差以及忽略对钻具接箍尺寸的考虑等,均对计算结果产生影响,而且公式(2)计算的是钻井液的迟到时间。实际钻井作业中,钻井液是携带岩屑及气体从井底沿着井筒运移的,岩屑在重力作用下有一定的下沉,气体将在钻井液中向上扩散。由此分析,气体迟到时间小于岩屑迟到时间。

1.2 后效气测异常时间

本文中后效气测异常时间即开泵后见油气显示的时间。关于气测异常的解释,并未有明确的规定。文献中提到关于气测异常的解释为[6,15]:气测值在基值背景基础上明显升高的现象。由于气测异常时间没有统一的规定,因此现场往往采用经验做法,有些以后效全烃曲线的峰值为准,有些以后效全烃曲线偏离基值为准,有些以后效全烃曲线拐点值为准,等等。这就是计算油气上窜速度时经常会有多种结果出现的原因之一。

1.3 油气层深度

在油气勘探作业中,在同一裸眼段经常会遇到多层油气显示同时出现的情况,有时候出现显示的层段非常接近,给录井后效检测油气显示情况并计算油气上窜速度带来困扰。如果油气层顶界深度确定不准确,则计算的上窜速度必然存在误差。

2 关键参数求取的实践及认识

在分析计算油气上窜速度关键参数的基础上,本节参考了前人的研究成果,结合泰国呵叻盆地L31/50区块YPT7井短起下的后效气测情况,以及实际过程中对各关键参数的求取应用,对各关键参数求取的具体方法形成了新的认识。

2.1 实测迟到时间

理论计算迟到时间忽略了钻具接箍尺寸、排量、井眼规则程度等因素的影响,存在较大误差。大量研究及现场应用表明:采用实物测量迟到时间计算的油气上窜速度与实际情况吻合度较高。

实测迟到时间常用指示物为在钻井液中会轻微上浮的塑料片、大米、方便面袋,陶瓷片等[16-17],上述指示物所测迟到时间与岩屑迟到时间较为吻合。电石作为气体指示剂,对实测气体的迟到时间测得的精确度高,具体方法是:接单根或立柱时,将电石指示剂投入钻具内,开泵循环,记录开泵时间,监测气测异常出现的时间,通过钻具内容积及泵排量,计算实际迟到时间。为准确起见,在测量迟到时间过程中保持钻井液泵排量的稳定及中途不要停泵。

(3)

式中T实迟——实测油气迟到时间,min;

T周——循环周时间,min;

T下——指示物由井口至钻头下行时间,min;

T异——气测异常时间,h:min;

T开——开泵时间,h:min;

V钻——钻具内容积,m3。

此处的T异和T开分别为公式(1)中的T1和T2。

YPT7井在钻至井深3 469.7 m时,为准确测量气体迟到时间,录井操作员往钻具内投放电石,19:32开泵循环,排量为1.676 4 m3/min,见指示物的时间是20:48,钻具内容积为28.956 m3,则根据公式(3)可求得:T实迟=20:48-19:32-(28.956/1.676 4)≈59(min)。

2.2 准确读取气测异常时间

对YPT7井后效气测原始记录数据进行统计分析,并将后效气测全烃曲线进行总结归类,关于开泵后气测异常时间的读取主要分为以下几种情况。

(1)第一种情况:后效全烃曲线有明显的拐点。如图1a所示,全烃曲线从稳定状态突然上升,突变处即为曲线拐点,说明仪器检测到气测值变化,认为拐点所对应的时间为开泵后的气测异常时间。同理,根据后效气测原始数据,全烃值变化明显的数据所对应的时间即为气测异常时间。图1a中后效气测曲线拐点明显,结合气测原始数据,拐点对应的时间为04:29(h:min)。

图1 YPT7井短起下后效曲线图

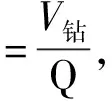

(2)第二种情况:后效气全烃曲线平滑上升至峰值,无明显拐点。此种情况下,全烃值缓慢变化,全烃曲线无突变点(图1b),无法在曲线上准确定位气测异常,必须参考录井仪器所记录的数据库里全烃值的数据变化,并与全烃基值进行对比读取[18]。具体读取方法是:全烃值数据变化达到全烃基值的2~3倍所对应的时间点为气测异常时间。全烃基值一般为气测显示前较为平稳的值[19-20]。图1b中仅根据曲线无法确定气测异常时间,根据表1中的数据,求取气测异常时间为16:15。

表1 后效全烃值和时间对应统计表

(3)第三种情况:当有多组油气层共存时,后效全烃曲线存在多个高峰值,参考后效全烃基值并以对本次后效有主要影响且最早出现峰值所对应的那部分曲线读取气测异常时间,读取方法参考第一种情况和第二种情况所叙述的方法。如图1c所示,读取的气测异常时间为05:40(h:min)。

2.3 确定油气层深度

油气层深度即油气层顶界深度,以对本次后效有主要影响的油气层为原则进行确定[21]。如果钻开的是单一的油气层,就以归位后的油气层顶界深度为准。如果钻开的是多套油气层,后效全烃曲线就可能会出现多个高峰,如图1c所示,以对本次后效有主要影响且最先出现气测异常的油气层深度为准。

3 现场应用情况分析

YPT7井二开完钻后需进行电测作业,此工序时间较长,通过短起下钻测算油气上窜速度以确定安全作业时间。本节应用上文中所形成的成果认识对迟到时间法所需的关键参数进行了求取,并对计算过程及结果进行了分析。

3.1 短起下气测后效录井基本数据

YPT7井在测井作业前,在井深3 490 m循环加重钻井液密度至1.86 g/cm3后,于10:30停泵后短起下15柱循环测后效,钻头位置为3 488 m,开泵时间为13:37,静止时间为189 min,排量为1.524 m3/min,气测全烃由0.076 8%至44.789 5%,如图1d所示。钻井液密度由1.86 g/cm3至1.82 g/cm3,黏度由81 s至85 s。钻具内容积为29.738 4 m3,环空容积为86.060 4 m3。

3.2 关键参数求取及油气上窜速度计算

3.2.1 迟到时间

3.2.2 气测异常时间

如图1d所示,后效曲线拐点明显,拐点值所对应的时间即为气测异常时间,读取时间为14:38(h:min)。

3.2.3 油气层深度

根据图1d所示的气测全烃曲线可以判断曲线有一个峰值,此气测全烃曲线为高压层段(3 404.56~3 405.18 m)的后效显示情况,即判断油气层顶界深度为3 404.56 m。

3.2.4 上窜速度计算

3.3 计算准确性分析

3.3.1 实测迟到时间

3.3.2 气测异常时间

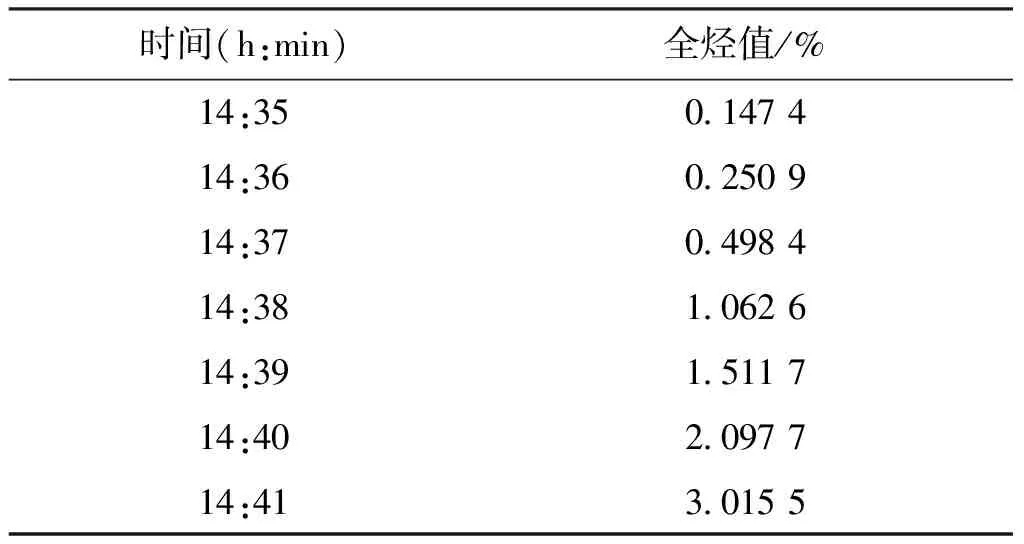

通过后效全烃曲线判断,气测异常时间为14:38。同时,通过全烃值原始记录数据,将14:38拐点处前后3 min的全烃值进行对比(表2),在14:38时全烃值变化明显,验证了气测异常时间的读取是准确的。

表2 14:38前后3 min后效全烃值与时间对应统计

3.3.3 油气层深度

二叠系Pha Nok Khao组及以上地层出现多层油气显示,在高压层段(3 404.56~3 405.1 m)处发生溢流,调整钻井液密度至1.86 g/cm3后结束压井。显然,调高后的钻井液液柱压力平衡了其他低压油气层的压力,即判断油气层顶界深度为3 404.56 m。

3.3.4 安全作业时间

安全起下钻需要18 h,测井作业需要20 h,按照安全作业工时=(起下钻工时+测井作业工时)×1.5计算,累计需要安全作业时间为57 h。通过测算油气上窜至井口的时间为59.31 h,符合安全作业条件,顺利安全完成测井作业。与所需安全作业时间相比,误差时间控制在3 h以内,误差控制在5%以内。

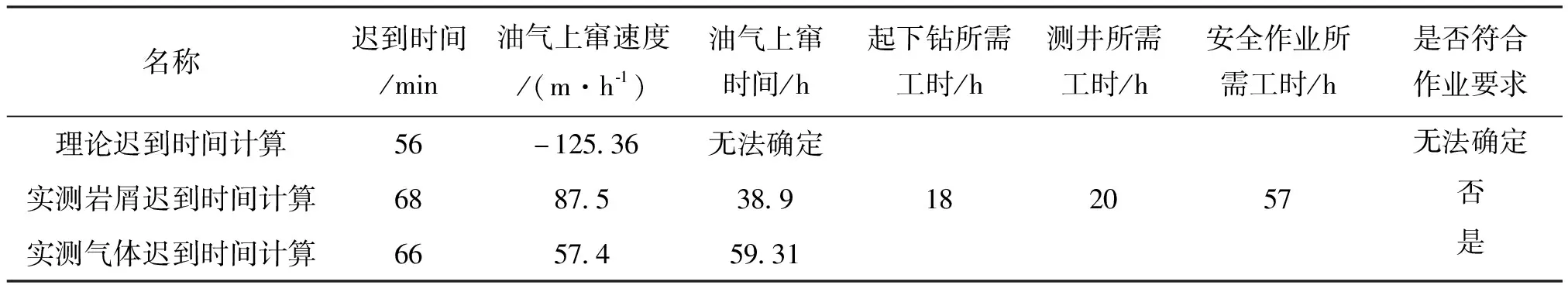

在油气层深度及气测异常时间确定的前提下,将理论迟到时间、实测岩屑迟到时间与实测气体迟到时间计算的油气上窜速度进行了对比分析,见表3。

由表3可见,通过理论迟到时间计算的油气上窜速度无法确定是否符合作业条件,通过实测岩屑迟到时间计算的油气上窜速度不符合安全作业条件,而通过实测迟到时间计算的油气上窜速度是完全符合安全作业要求的,避免了循环排气及提高钻井液密度。因此,现场采用实测气体迟到时间计算油气上窜速度不仅简单有效,而且能提高计算精度。

表3 理论迟到时间、实测岩屑迟到时间及实测气体迟到时间计算油气上窜速度对比

4 结论

(1)钻入油气层起钻前,通过短程起下钻测后效能准确地检查油气侵和溢流,应用迟到时间法计算油气上窜速度可精确地判断油气上窜时间,迟到时间、气测异常时间、油气层深度是影响计算精确性的关键参数。

(2)在气井中,采用电石作为气体指示剂,能实现对气体迟到时间的精确测量。

(3)气测异常时间需根据具体气测情况求取,后效曲线拐点明显时,气测异常时间即为拐点处时间;后效曲线拐点不明显时,全烃值数据变化达到全烃基值的2~3倍所对应的时间点为气测异常时间。

(4)钻开多套油气层时,油气层深度的确定以对本次后效有主要影响且最先出现气测异常的油气层为准。