云南野外科学观测研究站现状分析及科学数据共享研究

2021-01-11张汝斌刘慧伟

邓 艺,姜 鸣,张汝斌,赵 燕,刘慧伟

(1.云南大型科研仪器开放共享管理办公室,云南昆明 650051;2.上海牵翼网络科技有限公司,上海 201499;3.云南省科学技术院,云南昆明 650228;4.上海市研发公共服务平台管理中心,上海 200235)

野外科学观测研究站(以下简称“野外站”)是依据我国自然条件的地理分异规律,面向国家社会经济和科技战略布局,服务于生态学、地学、农学、环境科学和材料科学等领域发展,获取长期野外科学观测数据,并开展研究工作的科技创新基地;是推进科技创新和保护生态环境,促进生态文明建设的重要科技支撑与条件保障,也是国家科技创新体系的重要组成部分[1-2]。

目前,国内外野外站作为长期研究全球和区域环境变化的重要手段之一,为全球各研究领域的发展发挥着巨大作用[3]。其研究领域主要包括地球环境、生物资源、生态系统以及卫星观测和湖泊、冰川等几十个方面的内容,观测研究数据资源丰富而广泛。我国历来高度重视野外科学观测和试验研究工作,建国以来共建有各类野外站7 000 余个。目前,已遴选出基础条件较好、研究力量较强的国家野外站105 个,研究内容涉及生态系统、特殊环境与大气本底、地球物理和材料腐蚀4 个方面。这些国家野外站一方面要完成上级部门下达的监测与数据管理任务,为解决全球变化、生态系统演变和材料腐蚀等多个领域提供科技服务支撑;另一方面要向相关科研机构、社会提供科学数据资源服务,并开展政策咨询和科普教育等工作。

云南虽然地处经济欠发达的西南边疆,但作为物种多样性高度富集、地域环境特殊的典型区域,野外站的建设在全国起步较早。如30 年代初建成的中国科学院云南天文台,至今已有80 多年的历史[4],依托我省得天独厚的天文观测优势,以丽江观测站和抚仙湖观测站为核心,在天文学观测与研究、天文新技术研究等方面获得一大批富有价值的成果,也为国际前沿的观测研究提供了有力的数据支撑;又如植物学家蔡希陶先生于1938 年在云南创办了第一个植物分类研究所昆明工作站(即现在的中国科学院昆明植物研究所),后在西双版纳筹建了中国第一个热带植物园(中国科学院西双版纳热带植物园前身),创建了中国第一个热带植物研究基地。经过长期、持续的科学观测与研究,为云南植物资源、区域生态环境的开发利用与保护提供了大量科学数据,为国家和地方经济发展做出了积极贡献[5]。检索结果表明,近20年我国发表的65篇野外站文章中,对野外站的建设现状及问题阐述较多,而对野外站数据资源共享的文章极少,且集中在长白山、湖北和新疆等区域,而对云南野外站的相关研究还属空白。本文基于云南30 余家野外站的建设现状、问题及数据资源共享方式进行研究,得知云南野外站在长期的野外监测、试验和研究中获取的第一手科学数据,不仅对云南省多个领域监测和全球环境研究具有重大意义,而且对相关技术研究、科技创新和区域经济发展起着关键作用。同时,还探寻到一条既适合人才培养又能实现科学数据资源共享的创新路子,可为提高野外站科学数据开放共享服务提供示范,为建成生态优先、绿色发展、经济协调和机制科学的创新型云南提供有益借鉴。

1 云南野外站的建设与发展现状

1.1 数量及区域分布

多年来,云南省政府主动服务和融入国家发展战略,高度重视野外观测与研究工作。据不完全统计,云南省已建有各类野外科学观测研究站37 个,集中分布于云南的12 个州市,玉溪市有6 个,版纳、楚雄各有5 个,昆明、红河、丽江各有4 个,普洱有3 个,保山有2 个,大理、迪庆、曲靖和昭通各有1个,如表1 所示。其中有4 个是国家野外站:西双版纳森林生态系统国家野外科学观测研究站、云南哀牢山森林生态系统国家野外科学观测研究站、云南东川泥石流国家野外科学观测研究站和西双版纳大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站。

1.2 隶属单位及研究领域

云南的30 余家野外站主要分属于中国科学院、中国林业科学研究院、中国兵器工业集团、云南省农业科学院、云南省林业和草原局、云南省水利厅和云南省农垦局等部门以及云南大学、云南林业大学等高校。其主要包括生态学和地学(13 家)、生态学和农学(11 家)、森林生态学(7 家)、天文和地理学(2 家)、动物生态学(3 家)、环境材料(1家)等六大研究领域。这些野外站通过长期定位观测获取科学数据,开展野外科学实验研究,为云南省生态文明建设和绿色可持续发展提供基础支撑。

1.3 建站数量及时间分布

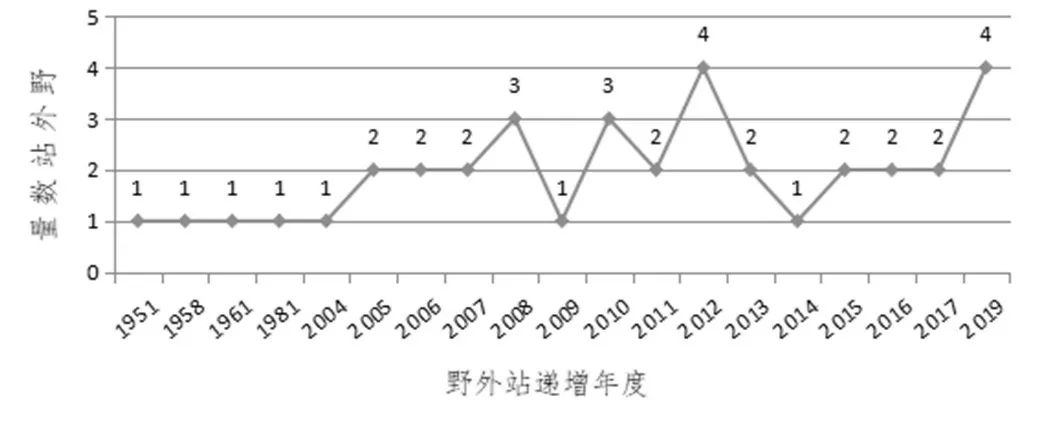

建站时间较早的野外站是保山热带作物云南野外台站(1951 年)和西双版纳森林生态系统国家野外台站(1958 年),60 年代至80 年代建站的有2家,分别是云南东川泥石流国家野外科学观测研究站(1961 年)和云南哀牢山生态系统国家野外台站(1981 年),从2004 年至今,15 年间共建野外站33 家,如图1 所示。可见,云南省对野外观测站的重视程度和力度逐步加大。

图1 云南野外科学观测研究站建站时间及数量图

1.4 三大机构投入经费比较

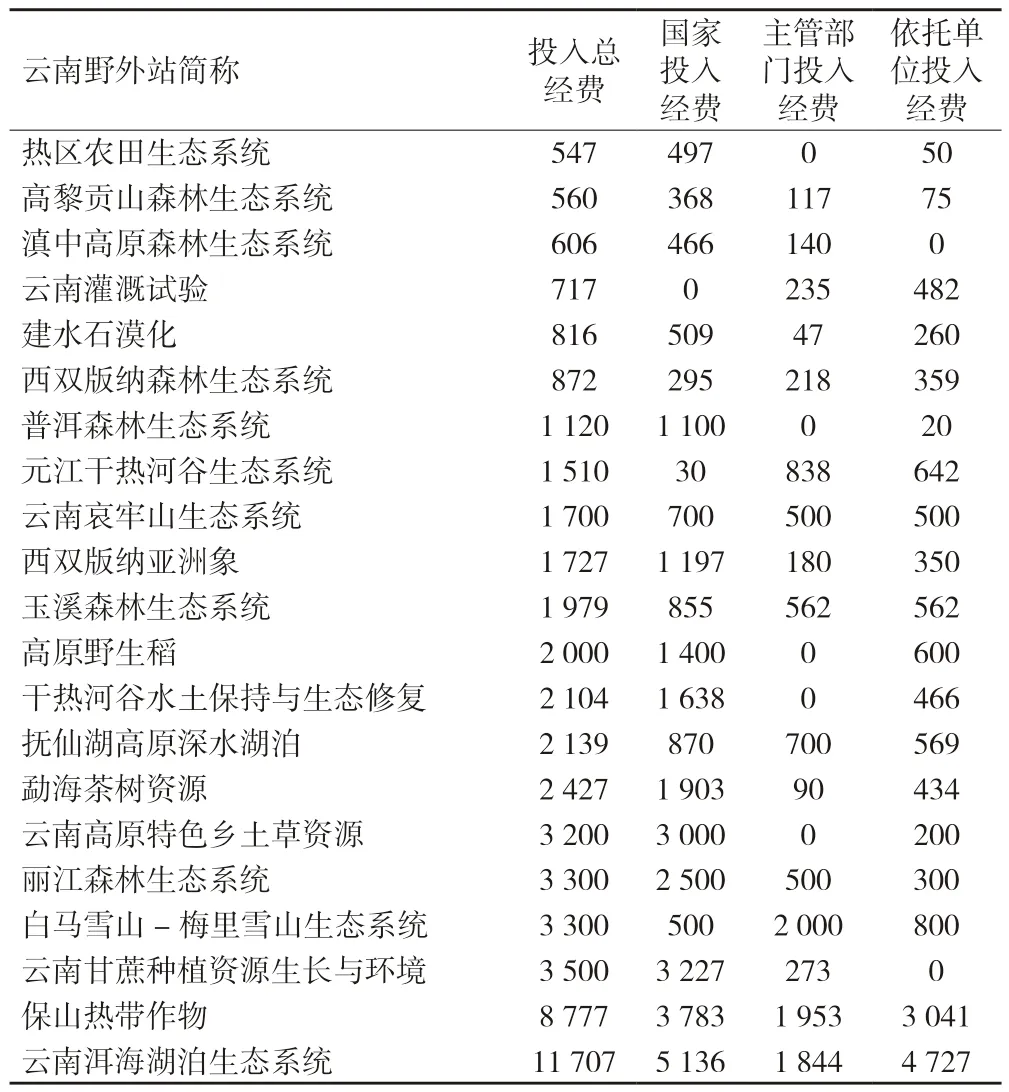

据统计,近五年来云南省30 家野外站经费投入主要来源于国家、主管部门及依托单位三大机构的资金支持,5 年累计总经费投入从几万元到一亿元不等。投入经费达1 000 万元以上的有15 家,500~1 000 万元的有8 家,低于500 万元的有7 家。其中,国家投入经费1 000 万元以上的有10 家,500~1 000 万元的有5 家,低于500 万元的有11 家,未投入经费的有4 家;主管部门投入经费1 000 万元以上的有3 家,500~1 000 万元的有5 家,低于500万元的有15 家,未投入经费的有7 家;依托单位投入经费1 000 万元以上的有2 家,500~1 000 万元的有6 家,低于500 万元的有20 家,未投入经费的有2 家,如表2 所示。分析可知,国家投入野外站经费占投入总经费的86.7%,且投入经费1 000 万元以上的野外站占野外站总数的33.3%,三大机构经费投入比例中,国家投入经费的力度远大于主管部门和依托单位,是野外站研究经费的主要来源。

表2 2014—2018 年云南野外科学观测研究站三大机构经费投入情况[6] 单位:万元

表2 (续)

1.5 站房设施和仪器装备

据调研数据统计,30 家野外站均建有大小不一的站房设施,大部分野外站还设有长期观测研究样地(点),实验室建设及各类科学仪器设备相对完善,基本可满足观测研究所需的必要条件。30 家野外站共有20 万元以上的科研仪器设备341 台套,仪器原值为19 653 万元;野外观测用房共有18 996 平方米;科研用房有44 129 平方米。拥有10 台套以上20 万元仪器设备的野外站有14 家,少于10 台套20 万元仪器设备的野外站有16 家。

2 云南野外站数据共享服务的成效

2.1 落实国家相关要求,制定省级野外站管理办法

为贯彻落实《国家野外科学观测研究站管理办法》的相关要求,规范云南省野外科学观测研究站的建设和运行管理。于2019 年9 月7 日,制定出台了《云南省野外科学观测研究站建设与运行管理办法》,为推进云南省野外基础设施建设、开展野外科学观测研究提供政策保障[6]。同时,云南省科技厅组织了首次云南野外科学观测研究站申报评审工作,评审批准了“洱海湖泊生态系统云南省野外科学观测研究站”“嵩明农业环境与土壤云南省野外科学观测研究站”“元江干热河谷生态系统云南省野外科学观测研究站”等9 个省级野外科学观测研究站,为遴选国家野外站和推动云南省野外站创新发展提供了政策与理论依据[7]。

2.2 野外站空间区位优越,资源要素富集

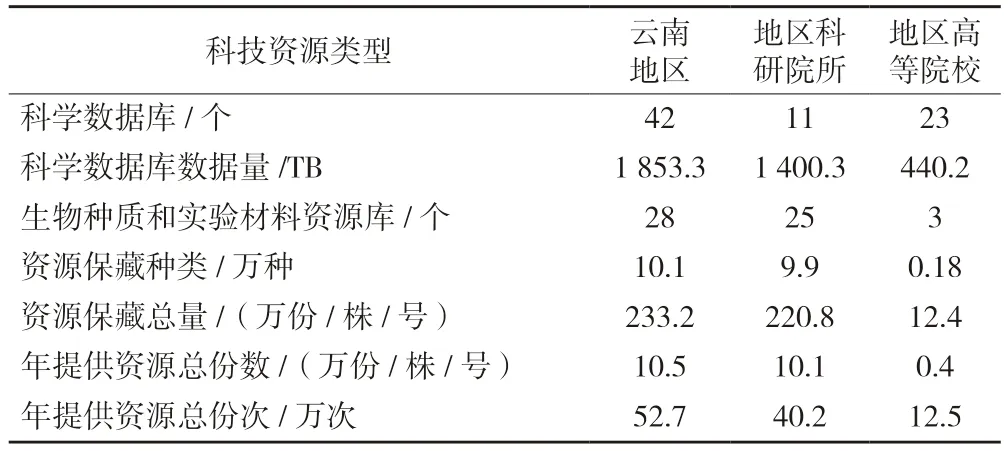

滇中、滇南和滇西北片区生态资源要素富集,通过野外站长期连续监测,获取和积累了大量野外观测与实验数据,科学数据资源储备富足。据2017年国家科技基础条件资源调查数据统计[8],云南省现有科学数据库 42 个,生物种质和实验材料资源库有28 个,科学数据库数据量1 853.3TB,资源保藏种类10.1 万种,资源保藏总量233.2 万种,年提供资源总份数达10.5 万份,年提供资源总份次为52.7万次,尤其是云南省院所的资源保藏种类及资源保藏总量分别有9.9 万种和220.8 万份;高校的年提供资源总份数和年提供资源总份次分别有0.4 万份和12.5 万次,均位居全国前列。这些大量丰富的科学数据源,为云南野外站科学数据资源开发利用提供了重要源泉,如表3 所示。

表3 2016 年云南科学数据资源分布及年提供资源情况[8]

2.3 研究成果丰硕,合作交流向深度广度拓展

据统计,近5 年来30 家野外站共承担科研项目1 104 项。其中,30%为国家级科研项目,70%为省部级科研项目;累计在SCI、EI 及国内核心刊物上发表论文2 536 篇,其中,西双版纳和哀牢山两个国家野外站在国际上发表的论文最多,达200 余篇;荣获国家级、省部级奖励139 项,获得发明专利203项。此外,野外站还积极组织和参与国内外相关研究项目合作与交流,开展各类学术讲座,项目研究不断向深度广度拓展,吸引了众多国内外科研专家、学者到站交流学习。目前,云南省野外站累计参与国内外重大科学研究项目134 项,承办国内外学术会议186 场次,聘请客座人员832 人。如丽江观测站的东亚最大口径2.4 米通用光学望远镜,自2012 年向全世界天文科学家开放以来,天文界学者们通过它的观测研究共发现了46 个高红移类星体,有10 多位学者获得了博士学位,发表了相关论文160 余篇。

2.4 人员结构合理,科技队伍建设完善

云南省野外站的人员主要由科研人员、技术支撑人员和管理人员组成,人员结构安排也较为合理,且每个野外站均配有专门的固定人员,以保证野外站的长期连续观测和工作正常进行。据统计,30 家野外站固定人员有630 人,学术带头有109 人,正高和副高有324 人,博士和研究生366 人,学士有182 人。同时,在野外观测研究过程中,还培养和锻炼了一大批扎根基层、开拓创新、吃苦耐劳、无私奉献、团结协作、求真务实的野外站优秀人才,五年间共计培养人才728 人。

2.5 以科普基地为载体,创新科学数据共享服务

多年来,云南野外站充分利用区域内丰富的动植物、地质地貌等生态环境资源,积极与当地科技部门合作,共建科普教育基地、宣传科学精神、培养学科人才。特别是西双版纳和哀牢山两个国家野外站,充分发挥国家野外站的龙头作用,以科普教育基地为载体,开展科学研究、传承科学精神,引领全省野外站推进科学数据共享服务工作。目前,该省与野外站合作共建的科普教育基地有22 个,占全省163 个科普教育基地的13.5%,在科学数据面向社会开放共享服务中发挥了重要作用。其中,被评定为国家级、精品科普教育基地的野外站分别有8 个和5 个,有6 个已成为著名的旅游景点,有7个被列入了国家规划的自然保护区[9],如表4 所示。经过多年建设与发展,云南省的部分野外站已初步形成科学观测研究与科普基地、科普旅游相结合的数据共享服务模式,如依托中国科学院西双版纳热带植物园、丽江天文观测站等野外站,整合资源、重点开发,规划和设计具有特色优势的数据共享服务产品,通过西双版纳生态科普之旅、丽江天文台探秘之旅等科普旅游方式,面向社会传播科学知识,开创了云南省野外站科学数据共享服务新局面。

表4 2019 年云南省野外站-科普基地共建共享区域分布情况[9]

3 云南野外站数据共享服务存在的问题

3.1 缺乏国家层面的顶层设计

目前,云南省野外站在国家层面缺乏统筹规划,各部门、各单位之间缺乏有效的协作机制,缺少统一的观测标准和技术体系,导致资源分散、数据可比性差等问题严重[10]。如滇中野外站分布较为密集,而滇东、滇西北较少,特别是三江并流一带虽涉及观测的学科领域较多,但仅有2 个野外站远不能满足观测研究的需求。此外,由于缺乏重大科技项目合作牵引,野外站之间无法有效开展协同观测研究,致使野外站整体优势和潜力未能得到充分发挥。

3.2 稳定经费投入与保障不足

缺乏稳定、足够的运行保障经费是当前困扰野外站发展的难题。以云南30 个野外站为例,按照一般每站基本运行费为300 万元/年,平均每年由国家、主管部门和依托单位三方共同投入的年运行经费达300 万元以上的有14 家,占46.7%,300 万元以下的有16 家,占53.3%,有的野外站低至每年仅有9.2万元的运行经费,有的甚至从未得到国家财政的资金支持。数据显示,云南一半以上的野外站年投入经费远远满足不了野外观测研究的需要,无法保障野外站的长期稳定运行。

3.3 科学数据资源共享利用滞后

云南省的野外站大多规模较小、管理层级较多,其自然条件、经济水平、社会文化环境以及机构管理制度的差异较大,且各野外站采集观测数据的技术方法不一,标准不同,信息化管理与网络平台发展滞后[11],造成了野外站大量而丰富的科学数据未能得到共享利用。

4 提升云南野外站科学数据共享的建议与设想

4.1 加强云南野外站建设的统筹协调

一是加强各级政府、主管部门、依托单位和台站之间的协调,共同推进云南省野外站建设及科学数据共享工作。建议由云南省科技厅牵头,与各野外站的主管部门和依托单位及地区政府统筹协调,依托现有的“云南省大型科研仪器开放共享管理平台”共建“云南省野外科学观测研究站数据共享中心”,实行科学数据统一规范管理,推进野外站科学数据开放共享。

二是从云南省野外站的发展规划、顶层设计和科学研究目标入手,划分野外站类型,实行分类管理,建立野外站评价体系和奖惩机制,定期开展评估,实现野外站建设运行的良性循环[12]。

三是围绕国家重大战略实施,策划一批国际重大课题研究项目,从区域层面、国家层面和国际层面开展野外站不同领域的深层次研究;加强国际交流合作,组建野外站合作联盟,推进跨区域协同观测研究,提高云南野外观测研究的国际影响力。

4.2 加大野外站稳定经费投入支持力度

由于各野外站普遍存在经费投入不足、资金来源不稳定等问题,故应加大野外站的经费投入支持力度,以满足野外站长期持续开展观测研究的工作需要,确保野外站建设发展和队伍稳定。同时,应建立财政部门、主管部门、依托单位以及社会力量多方投入的合作机制,扩宽资金来源渠道,实现双方的互利共赢。

4.3 打造“野外站-科普游”科技服务产品

应加强野外站与科协、学会的协同发展,紧扣当地实际,深度挖掘和利用野外站拥有的科学数据、自然景观和基础设施等资源优势,探索科学数据资源开发利用新途径,创新科学数据共享服务模式,打造既能展现野外观测研究成果又能传播科技知识的“野外站-科普游”科技服务产品,为全民科学素质的提升发挥积极作用。一是建立科学数据与科普功能相结合的野外站-科普基地,将野外站的科学数据融入科普寓教于乐中,实现野外站科学数据与科研成果的开放共享。如丽江天文观测站。二是依据各野外站研究领域或学科特点,优化调整野外站类型,丰富科普内容,制定个性化的“野外站-科普游”,既能满足学者科学研究的需求,也能增进各野外站的合作与交流。如昆明-普洱-版纳的森林生态系统野外站-科普游;昆明-大理-丽江湖泊雪山野外站-科普游。三是制定野外站宣传推广策略,利用网络、电视、手机等多种媒介进行宣传,增强野外站的吸引力和科技内涵。

4.4 建立“野外站-实习科研双基地”,完善人才培养机制。

设立野外站专项人才培养基金,积极培育野外科学观测研究优秀人才;与国内外、省内外各高校、科研机构共建野外站专业人才实习和学科科研双基地,邀请相关科研工作者到野外站进行研究实习、撰写论文和承担科研项目;定期开展在岗员工培训或外地观摩学习,提升业务能力。同时,依托野外站的学科创新团队,积极谋划顺应国家科技发展战略与观测研究方面的重大课题,力争产出高水平的科研成果,提升野外站影响力和资源使用效益。

5 结语

野外站即是长期观测研究并获取第一手科学数据的重要台站,又是重要的研究基地和成果示范区;还是培养人才的基地和科学普及、传播文明的窗口[13]。本文通过对云南30 余家野外站的发展现状进行深入研究与分析,找出了制约野外站发展的瓶颈,提出了加大云南野外站经费投入,构建“云南省野外科学观测研究站数据共享中心”及采取“野外站-实习科研双基地”“野外站-科普游”等共享服务新模式,全面推进云南野外站建设和科学数据共享的对策措施。