理论力学课程教学高阶性建设的探索与实践1)

2021-01-08叶红玲杨庆生刘赵淼李晓阳

叶红玲 杨庆生 刘赵淼 李晓阳

(北京工业大学材料与制造学部机电学院,北京100124)

近期,教育部发布了《关于一流本科课程建设的实施意见》(教高 (2019)8号)和《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高(2018)2号)。针对课程建设方面,提出要按照提升高阶性、突出创新性、增加挑战度的基本原则,全面梳理课程的教学内容,淘汰“水课”、打造“金课”,切实提高课程教学质量。那么,作为工科类专业大学生学习的一门专业技术基础课的理论力学课程,随着教育教学改革的深入和课程的内涵式建设,如何进行高阶性建设呢?作者结合近年的教学实践与探索,结合学生高阶思维能力的培养,给出了课程教学设计的高阶性目标,构建了 “1+4+N”的理论力学课堂教学体系,梳理了课程知识点,提出了一些高阶性建设的策略,从而为专业技术基础课程教育教学改革提供一些思路和参考。

1 关于课程高阶性建设的认识

教高(2019)8号文中对于提升课程的高阶性从课程目标和课程内容的角度进行了阐述,即课程目标坚持知识、能力、素质有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。课程内容强调广度和深度,突破习惯性认知模式,培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力。从文件中可以看到不仅对于教师“教什么”提出了具体要求,而且对于评估学生“学得怎么样”也提出了目标导向,这充分体现了教师的教与学生的学之间的统一关系。

从课程目标的角度看,课程高阶性建设不仅仅要教给学生知识,重点是知识、能力、素质三位一体相融合,培养学生的高阶思维能力[1]。那么,什么是高阶思维呢?布鲁姆在《教育目标分类:认知领域》一书中将思维划分成六种级别,分别是识记、理解、应用、分析、综合和评价。很多学者将认知目标中的分析、综合和评价定义为高阶思维。美国ABET国际工程教育专业认证中对学生能力的评价给出的11项指标就是高阶思维能力的细化指标。学生的高阶思维不是与生俱来的,是需要教师进行科学系统的教学设计,通过具体的教学过程对学生从技术方法上训练而产生的。图1给出了学生能力培养与课程教学目标设计之间的关系图。从图1中可以看到,要进行课程的高阶性建设就要从培养学生的高阶思维能力入手。课程教学质量重要的不是老师教了什么,而是学生学到了什么。因此,课程的高阶性要紧紧围绕“成果导向、学生中心、过程评价、持续改进”进行建设。

图1 学生能力培养与课程教学目标设计图

2 理论力学课程高阶性建设的思路

理论力学是许多工科大学生的第一门专业技术基础课,是为学生进行专业学习提供理论基础和基本技能训练的课程,对于专业学习具有承前启后的重要作用。理论力学课程教学中如果有意识地培养和训练学生的高阶思维能力,更有助于促进大学生的知识建构和深度学习,提高课堂教学效能,从而为后续专业课程学习奠定良好基础。

理论力学课程高阶性建设要围绕课程目标的高阶性开展,其中培养学生的分析能力是基础,综合能力是核心,评价能力是检验。要进行课程内容广度和深度的拓展,需要围绕高阶性教学目标进行课程体系重构和教学内容重组,这就需要先解决以下三个层次的事情:

(1)基本教学内容的全面梳理。整理分析教学资源(教材、课件、录音录像资料等),构建课程知识体系,明确重点、难点、关键点,梳理基本概念、基本理论和基本方法等知识体系脉络。

(2)构建课程知识体系之间的关联,实现从知识课堂向能力课堂的转变。一是建立理论力学课程体系内各知识点的关联;二是建立基于人才培养目标专业内的各力学课程与相关专业课程体系之间的知识点的关联;三是结合课程的前沿领域、工程实践领域以及交叉融合学科领域的知识,建立课程内外理论与实践相结合的各知识点的关联。通过这三方面关联,从本质上挖掘理论力学课程各知识点向知识面和知识体系的扩展,提升教学内容的深度和高度,从而构建高阶性的教学过程。在教学过程中注重问题导向和成果导向,运用多种教学方法,引导学生思考、分析、质疑、综合、创新,进行知识建构关联,从而提升学生的高阶思维能力。

(3)开放拓展教学内容,提升知识的宽度与广度。结合历史、人文、思想、方法、哲理、方法论等内容,增加理论力学课程的研究性、创新性和综合性内容,引导学生探究型学习,激发学生学习的内驱力和学习兴趣,发现新方法,提出新概念、新方案、新设计,突出培养学生的创新思维和创新能力。当然,课程要注意围绕核心知识开放拓展知识边界,不能舍本逐末,切忌挖了别人的地,荒了自己的田。

以上三个层次中,第一层次是教师进行理论力学课程高阶性教学建设的基础,是解决教师 “教知识”的问题。第二层次和第三层次的教学建设复杂而艰巨,直接反映教师的专业水平、思维水平和教学水平,由此对于学生的能力素质和思维情感等培养也各有千秋。

3 高阶性理论力学课程建设实践

理论力学是一门演绎性较强的课程,基本概念和基本研究方法有助于学习其他课程和专业,有助于培养学生分析问题、解决问题的能力和综合素质,其系统性、完备性较强,教学内容相对经典,很多理论力学教师都针对课程内容和教学体系进行了深入研究探讨[2-8]。作者结合在地方高等院校教学的实践,按照静力学、运动学、动力学三部分的教学内容谈一些具体做法。

3.1 “1+4+N”模式的知识再梳理

理论力学课堂教学体系的 “1+4+N”模式,是对理论力学基本知识的再梳理,着重强调基本概念和基本方法,是理论力学课程高阶性建设的基础。

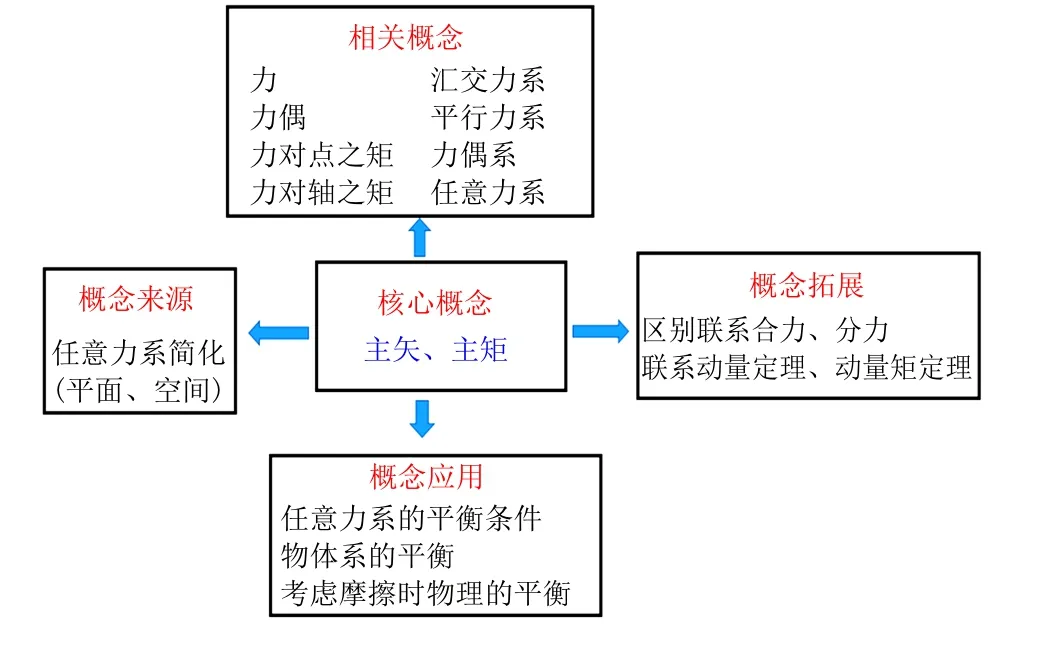

图 2给出了梳理知识脉络的基本思路,图 3~图5给出静力学、运动学和动力学三部分基本知识点的梳理情况。“1”是指一个核心概念或者核心方法;“4”是指从围绕核心概念方法而引申出的“知识来源、相关知识、知识应用、知识拓展”4个重点要素;“N”是对应4个重点要素引申出的N个有关的概念、方法、思想、哲理等等。静力学部分以主矢、主矩为核心知识点,研究力系的简化与等效的方法、物体受力的分析方法、受力物体的平衡条件等等;运动学部分以位矢、速度、加速度为核心知识点从几何角度来研究点和刚体的运动;动力学以动量、动量矩和动能为核心知识点研究受力物体运动与作用力之间的关系。

图2 知识梳理脉络图

图3 静力学基本知识脉络

图4 运动学基本知识脉络图

图5 动力学基本知识脉络

3.2 理论力学课程知识点关联实施策略

基于理论力学基本知识脉络的梳理,建立知识点与知识点之间的关联。课程内关联即静、运、动三部分内容之间的关联;课程内外关联即当前课程与前后课程关联,理论方法与工程实际相关联,知识体系与历史、人文、思想、方法的关联。关联方法可以采用演绎推理、聚类对比、体系整合等方式进行。逻辑推理类是理论力学课程采用比较多的方式,以一个问题为核心或者出发点,将解决该问题的知识层层推理出来,从而使一个知识点关联延伸至多个知识点,形成知识面和知识体系。聚类对比就是将相关性比较强的知识点进行比较分析。对于体系整合方式可以采用 3W1H(What,Why,Where,How) 的教学模式开展[9]。

在实际教学过程中,对于课程知识点的关联策略通常是多种教学方法的综合运用。教无定法,贵在得法。比如在讲解质点系相对于质心的动量矩定理的章节时,采用演绎推理的方法,先从动量矩的概念出发,由质点系对于定点的动量矩和动量矩定理推导质点系相对于质心的动量矩与动量矩定理,然后引入刚体的平面运动微分方程等基本理论及应用。要拓展理论学习的深度,可以引导学生结合实际案例探讨刚体平面运动微分方程的适用条件,对比分析方程对固定轴和质心的成立条件以及对速度瞬时中心和加速度瞬时中心也成立的条件,培养学生提出问题和解决问题的能力。此外,基于动量矩守恒条件引导学生探究多旋翼直升机的飞行原理,培养学生的力学建模与抽象思维能力以及工程实践能力等。

知识点的关联策略是不断丰富和完善的。日常教学中,要注重展现知识的发生发展过程,使学生感受知识的生命力、领悟知识的美,激发学生的学习热情,引导学生掌握探求专业知识无穷魅力的方法,启发学生的创新思维,提升学生的综合素养,是课程高阶性建设的目的。

3.3 教学高阶性建设具体案例——点的合成运动

点的合成运动是研究点相对于不同参考系运动的差别和联系,建立点相对于不同参考系运动的速度之间以及加速度之间的关系,是理论力学教学中的重点和难点内容之一[10-11]。

首先,结合图1,进行课程教学目标的再梳理。

(1)低阶性教学目标

①能够解释运动合成与分解的基本概念和三类运动。

②能够确定各类刚体上各点的速度和加速度的大小与方向,包括科氏加速度大小方向。

③能够运用公式计算求解刚体上一点的角速度、速度、角加速度和加速度。

(2)高阶性教学目标

①能够分析三类运动之间的区别与联系。

②能够理论推导点的速度合成定理与点的加速度合成定理。

③能够建立刚体各类运动中速度和加速度分析求解之间的关联。

④能够总结点的合成运动相关理论,理论联系实际,分析解决工程中的实际问题。

⑤能够掌握运动合成与分解的理论方法并举一反三,建立力学问题的研究方法。

⑥能够建立科学的方法论和力学思维,体会力学研究之美,提升学科志趣。

然后,结合教学目标,进行教学内容再设计。

(1)梳理知识脉络。主要是运动合成与分解的基本概念与方法,即一点(动点)、两系(动系、定系)、三运动 (绝对运动、相对运动和牵连运动)的速度和加速度等基本概念以及点的速度合成定理 (va=ve+vr)与加速度合成定理(aa=ae+ar+aC)及其应用等。

(2)教学内容知识点关联。教学过程中,通过问题引导学生思考、交流、质疑、探究、总结,提升学生的创新思维。

①按照建构主义学习理论,逐层深入演绎知识,培养学生的探究性思维。

·问题导入从已学习的简单的动点相对一个固定参考系的描述开始,对比引入动点相对于一个动系、一个定系的复杂描述。

·从实际工程案例出发,介绍普通车床加工时车刀刀尖的三种运动轨迹、速度和加速度问题,进而由特殊到一般,引入基本概念。

·理论推导演绎点的速度合成定理和点的加速度合成定理的知识发生过程。

·提升理论深度。引入五轴联动数控加工机床工程实例,探讨车刀在多重动系下的运动轨迹、速度和加速度问题。教学过程中注重培养学生提出、分析和解决复杂问题的能力。

·加强方法论引导。通过阐明如何从复杂问题中抽丝剥茧,透过现象看本质,将朴素的哲学观和方法论纳入教学。

②运用类比分析提取共性点,引导学生深度思考,理论与工程实际相结合,培养学生的发散性思维和批判性思维。

·在研究点的速度合成定理(va=ve+vr)时,联系静力学中力的平行四边形法则 (FR=F1+F2),从数学表达形式上探讨矢量合成与分解的问题 (SR=S1+S2),进而从N维空间探讨速度的合成问题,将简洁美的力学观融进课程教学。

·在工程应用上,结合五轴联动数控加工机床车刀相对于工件的运动分析,培养学生的工程实践能力。五轴联动数控加工机床包含复杂的运动学与动力学问题,其中车刀相对于工件的运动是点的合成运动的典型例子。在本例的分析中,动系可以有不同的选择,从而导致不同的求解方法。而要控制车刀与工件间的合理运动,还要进行机床自身的多层运动分析。虽然问题较为复杂,但是所用到的核心知识点就是点的合成运动。通过这类工程案例的分析,引导学生逐步掌握将所学知识应用于工程问题的分析过程和方法,培养学生解决实际问题的系统化思想和工程意识。

③运用系统的知识体系启迪学生创新思维,能力培养和价值塑造相统一,引导学生成长发展。

·结合知识点是什么为什么要引入应用在哪里怎样应用的体系,研究点的位移矢量的合成到点的速度合成再到加速度的合成的基本概念和方法,使知识由点到面,逐步深入和系统化,引导学生清晰思路,掌握学习方法。

·通过分析不同参考系下运动的描述不同阐述尽管运动是绝对的,对运动的描述是相对的,将运动的绝对性与静止的相对性进行统一。引导学生认识到对待同一事物,不同的视角看问题会带来不同的思维结果,培养学生辩证思维,建立正确的世界观和人生观。

3.4 课程高阶性建设成效及学生反映

理论力学课程的高阶性建设以持续改进和质量提升为导向,不断完善和推进,促进了教师和学生的共同成长和发展。2017年本课程被评为校级本科生重点课程,2019年该研究成果获得了校级优秀教育教学成果一等奖。在教师队伍建设方面,近年有2名教师被评为北京市教学名师,全国力学优秀教师等称号,2名青年教师获得全国基础力学青年教师讲课比赛二等奖等。在学生学习效果方面,指导的本科生发表学术论文14篇,学生的创新力也在后续的各类科技竞赛中迸发,2019年本教研组教师指导的本科生获得全国大学生挑战杯特别一等奖。在期末的学生评教中,学生普遍反映:老师的教学方式与其他科目的教学方式不同;老师的课极大地锻炼了我们自主解决问题的能力,引导我们自己发现问题,解决问题;为我们灌输自我学习的思维和方法,让我们能够真正学到更多知识,同时增强自己的学习能力等,这些反映体现了学生高阶思维能力的提高。

4 思考与体会

课程的高阶性建设不是一蹴而就的,是需要教师日斟月磨,不断教、学、研相结合,对教学内容和教学方法进行深入思考和课堂实践而逐步形成的。课程教师要立足学科发展前沿,以基本原理、基本概念和基本方法为基础,挖掘课程知识点的内涵和外延,以问题或任务为导向进行课程的顶层设计,然后以启发式教学、研究型教学模式或者项目化任务等方式牵引学生打开思路,揭示知识内涵的丰富与复杂,培养学生的高阶思维。

通过理论力学课程的高阶性建设,我们感受到:(1)要注重对教学资源进行拣选,从而保证教学内容的丰富性、完整性和翔实性。(2)要注重对教学内容的深层次思考与分析,科学知识与高阶思维培养并重,利用专业知识助推高阶思维培养,这是提升课程创新性和挑战度的基础。(3)要有效展现课程的高阶性,还需要顶层设计教学环节、优化教学过程、应用教学策略、创新教学模式、构建有效课堂,从而激活学生的学习兴趣,启发学生的创新思维。(4)育人是优质高效课堂的核心,提升课程的高阶性要以学生为中心,要教与学相统一,促进学生的成长发展。

致谢

感谢清华大学薛克宗教授和李俊峰教授于2019年11月份在北京的“基础力学教学的基本问题研修班”上的分享与指导。