四川通江得汉古城空间形态研究

2021-01-08刘炜

刘 炜

陈鑫雨

毛立楷

1 基本概况

得汉城位于四川省巴中市通江县永安镇得汉城村山上,距通江县东北约45km,处于四川盆地东北部,渠江上游,其在宋代地处利州和洋州之间,上可与汉中相接,下可与成都、重庆相通,并与长江、嘉陵江、沱江等沿线其他七个山城合称为“川中八柱”①(图1)。

得汉城所处的得汉山属于川陕交界的大巴山麓,周边山形险峻,地势险要,在南宋时期是重要的防御性城寨,在抵御外来入侵的战役中发挥了重要作用,至今仍然保存着大量的战争工事遗迹,因此有“地环三玉涧,天铸一铜城”的美誉。

2 城建历史

得汉城所处的川东北山区一直是历代蜀地军事防御的重心,其修筑历史大致分为刘邦始筑与余玠修筑两个阶段。

得汉城始建于汉朝年间(公元前207年前后),秦王朝被推翻后,形成楚汉相争的对峙局面,于是汉中王刘邦指派丞相萧何在通江修筑得汉城与西楚王项羽对抗[1]。因得汉城的天然地形优势,汉高帝选择在此为根据地驻兵储粮,为军事防御重心,《蜀中名胜记》有言:“汉高帝据此以通饷道”②。据史料记载,得汉城在刘邦对抗楚王项羽最困难的时期,发挥了无城能比的作用,因此在汉业既定,汉高祖刘邦下旨命名此城为“得汉城”。

南宋时期,金军和蒙军掠夺巴蜀的战争从不停息,因此南宋末期余玠等人出镇巴蜀,根据蒙军的战术特点,研究出一套贯穿整个四川的山城防御体系,修筑大量山城进行阻隔,阻碍蒙军的进路。余玠等人竭尽心力率领巴蜀,采用依山筑城的防御方式,以重庆为核心,前后修筑了钓鱼城、青居城、运山城、得汉城、云顶城、白帝城、大获城和苦竹隘等要塞共同构成“川中八柱”。

图1 得汉城地理位置示意图

1249年(宋淳祐九年),得汉城在都督张实带领下完成大规模重建,其城外凭借优越的山地条件,沿着崖壁外围形成天然城墙。城内共修筑了五座城门,重筑了炮台、敌楼、关帝庙、衙署和水池等生产生活设施。得汉城有着优越的地理位置和丰富的自然资源,是其能长期据守的重要原因,为保南宋疆土起到了关键作用,元朝建立以后,忽必烈下旨拆除了大部分山城,但得汉城得以保留。

得汉城在明清时期同样战事不断,地方局势动荡不安。在1508年—1510年(明正德三年至五年),由于灾荒严重,民众起义。1510年(明正德五年),朝廷派林俊前往四川,而后林俊驻兵得汉城四年,并将县署迁移至此平定局势。

1796年(嘉庆元年),白莲教在湖北、四川等地作乱,清政府派兵围剿。到1798年(嘉庆三年),白莲教攻入四川,为了抵御白莲教进攻,继任通江县令徐延钰、董增持等“暂迁治于县北得汉城”,并更名为“安辑寨”。在前后十年的战争中,得汉城在政治和军事上都发挥了关键作用。

图2 南宋四川山城分布图

图3 山水环境示意图

3 地理位置与山水环境

3.1 “控扼山水、中流砥柱”的地理位置

得汉城地处川陕交界的大巴山麓,峰峦叠嶂,水路控扼通江,下达渠江,在宋朝该地理位置十分险要。宋蒙战争中,嘉陵江及其支流的水路和陆路是蒙军进攻巴蜀的重要路段,嘉陵江有两源,东源秦岭北部陕西凤县,北源甘肃南部,流经甘肃、川陕,最后在重庆汇集流入长江。得汉城临近通江,属于嘉陵江支流渠江上游,借此可防守蒙军进蜀。

南宋余玠大量修筑山城,通过山城连点成线来阻击蒙军,这些山城以重庆钓鱼城为巴蜀的中心,其余山城分布在沱江、涪江、渠江、金沙江、长江等沿路流域[2],其中“川中八柱”山城就是针对蒙古军灵活多变的进攻战术而部署的山地军事工程(图2)。得汉城于东北处防线抵御蒙古军两翼夹击,成为川中八柱的前沿据点,在战争起到了“中流砥柱”的作用。

3.2 “险山环水、城寨结合”的山水环境

得汉城的修建充分利用了其险山环水的优势。其所处的山地为河流凸岸,在凸岸山顶上建城,凭借其一览无余的视线与居高临下的山势,可完全预警与防御整个河流。同时,由于受到地球偏转的惯性力、地形凹凸不平与土壤类型等要素的影响,河水对岸边进行冲击会形成河曲,造成蜿蜒曲折的河流形态[3],此地水流湍急,水况复杂,河道变窄,进一步增加了蒙军进攻的难度。

同时得汉城与渠江下游的大良城、小良城、宜胜城等山城贯穿一线,在山路不通的情形下,可以依靠水路与沿江堡寨取得联系,解决粮草匮乏、人力不足的窘境,也可作为防御与反击的据点。这些山城凭借以“险山为点、河流为线”而布局,能很好地减缓蒙军沿江而下进攻的脚步。

得汉城周边还设有三个规模较小的堡寨,分别是擂鼓寨、火天岗和罗坪。擂鼓寨位于得汉城的东面10km处,海拔1105m,长方形状,三国时期魏蜀吴相争,为了争夺蜀地,相传关羽第三子关索在原有山城的基础上增筑了擂鼓城[4];火天岗位于得汉城西面15.7km处,海拔1400m;罗坪村位于得汉城南面3.7km处,海拔800m。这三个附属山寨连点成面,与得汉城构成一道外围防线,大大增强了得汉城的遇敌侦查能力(图3)。

4 空间形态

4.1 “方山、龟城”的空间结构

得汉城依山而建,因地筑城,利用天然台地设立数道防线,扼守通江,呈现出“方山、龟城”的空间结构特征。

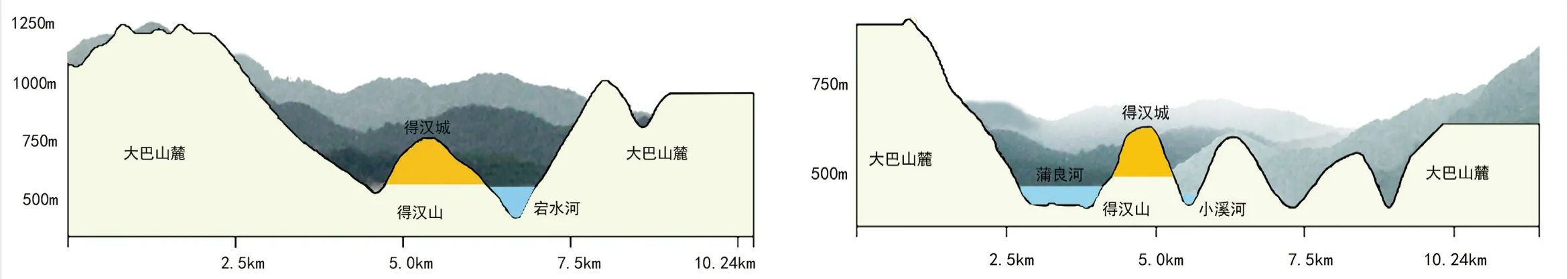

得汉城所处的得汉山为四川典型的方山地貌,主要山体由三级梯级台地向上层层重叠而成,从下至上划分为中坝里、二鼓楼、高鼓楼三级[5],每一级台地高差较大,其边缘都是由环形的悬崖峭壁组成,其坚硬性和抗敌的稳定性大大优于人工修筑的城墙,整个山体剖断面呈三级“凸”字型的形势,加大了防御纵深,提高了得汉城的防御韧性(图4)。从山脚到中坝里山势陡峭,难以攀缘,中坝里往上山势才逐渐变平缓,得汉城便修筑于山顶平台处,使其拥有易守难攻的地形、生产与生活的空间,以及水与耕地的天然供给,在一定程度上使得汉城具有天然的防御性,《蜀中名胜记》称其“万山中崛起堑岩,四面峭绝,独西南二径,凌险转折而上,诚一夫当关之势”②。

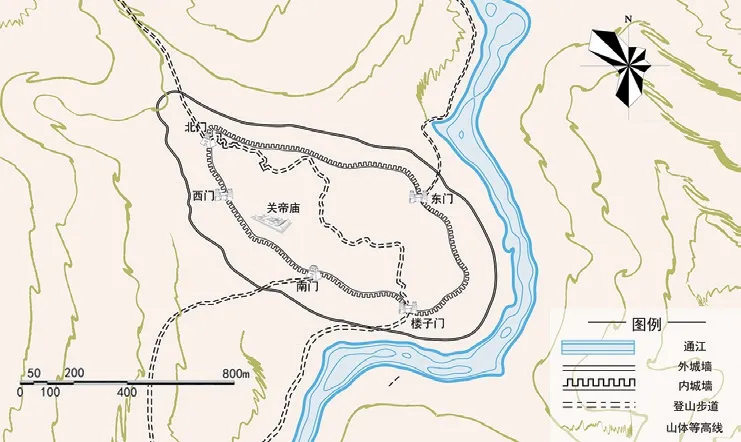

得汉城三面环溪,东临宕水河,南北面有小溪河与蒲良河环绕,城池东西长约2 0 0 0 m,南北宽约2 2 5 0 m,面积约为4.5km2,呈椭圆形,似龟状浮游于溪边。得汉城被崖壁包围,山顶地势较平坦,有大量的水源和耕地,可容纳军民数万人并能保证其耕种与生活。城中修建了居民区、道路、衙署和关帝庙等生产生活设施,城内外道路四通八达,方便军民进出活动。其管理系统也做得十分完善,衙署的修建对城内军民的指挥起着至关重要的作用。

4.2 “两城、五门”的城墙体系

在1249年(宋淳祐九年),得汉城在都督张实带领下完成了一次大规模重建,形成“两城、五门”的城墙体系(图5)。

得汉城作为巴蜀山城在川北地区的重要据点,城墙结构分为内外两重,外防线利用其自身的天然崖壁构成,内防线根据5座城门所处位置的地形地貌修建,两道防线巧妙地将得汉城分为内、外两城。外城作为防御前沿,所处山势陡峭,山路崎岖,能有效地扼制敌军入侵,保卫内城的稳定。内城为了维持长年累月的战备状态,有着完善的后勤保障设施,其山顶地势平坦,给军民提供了生产和生活的所在地,军民在此兴建道路、民居、衙署等设施,为防御得汉城打下了坚实的基础。

得汉城共有五座城门,分别是东城门、西城门、南城门、北城门、楼子门。城门主要建立在天然峭壁,蜿蜒曲折之处,城门规格较小,易守难攻,且分布较为均匀,提升了得汉城的防御强度,是城池防御的第一道防线。在内城墙的北城门上还修筑了一处敌楼,敌楼的设立是由于北门附近山势险高陡峻,其位置比城门更高,起到勘察远处敌军的作用,在敌军入侵时能发挥内城防御的最佳效应。

4.3 “建筑、四路、水井”的保障体系

得汉城内城位于山顶台地,是城内设施的所在地,包括衙署、道路、民居、水井、塘堰、龛窟、关帝庙等,为得汉城防御提供了后勤保障。

图4 山体剖面图

衙署遗址位于高鼓楼东边,南城门的上方,海拔750m,长19m,宽8.7m,面积约为165m2。宋蒙战争时期是得汉城驻军较多的一次,作为城内政治与军事的中心,指挥军民抗敌。在明清时期,鄢蓝之乱与白莲教起义危及通江等地,为防卫通江县城,将县治转移至得汉城内,并派兵驻守。该衙署曾经两次作为通江县治所,可见其重要的战略意义。

得汉城内主要道路有四条,第一条是楼子门通往永安镇的主干道,道路大部分依山开凿出来,路况异常凶险。第二条是南城门通往山下永安镇的必经之路,道路设计避免城门与道路呈直线,使敌军很难攻破城门。第三条与第四条分别是东门和北门的崎岖小道,道路狭窄。城内各城门之间的道路相互串联,方便居民在城内活动。从军事角度分析,道路采用与城门呈夹角的结构,能阻隔敌军进攻,延缓敌军上山的时间,同时隐蔽性也极强。

据《永安乡志》记载,得汉城最主要的水资源是凉水井,加上水塘、塘堰等蓄水设施,结合周边小溪河、板桥河等河流资源,可供百余人饮用,灌溉农田数十亩,能很好保障城内军民的生产和生活用水。

得汉城内龛窟遗址有三处,分别位于北门外、南门外与东门外。龛窟是悬在壁上的洞窟,大多用于慰藉城内的军民,激励军民与恶劣的生存环境作斗争,在军民心理构筑了一道坚实的防御体系。

关帝庙遗址位于地势陡峭的中坝里,西城门的下方,海拔637m。整体平面呈矩形,东西长约21m,南北宽约16m,面积约为336m2。关帝庙起着与龛窟相似的作用,给军民一种精神的寄托。

5 城墙及其附属设施

5.1 城墙

得汉城城墙分为外城墙和内城墙两种类型。外城墙利用了得汉城自身已有的天然资源,利用天然峭壁的坚硬和陡峻形成得汉城的外城防御,节约了大批的人力、物力、财力。由于南宋朝廷比较富足,有充足的财力支持各地进行烧砖筑城抵御敌军的工作,因此得汉城内城墙采取人工堆砌的方式,依山势而建,利用坚石加强地基的防御性,也增强了雨水侵蚀的能力,巩固城池防御力的同时也延长其使用寿命。内城墙遗址目前在城门周围,遗址长25m,高7m,宽1m。得汉城山城围合,其天然的外城墙与人工筑成的内城墙相互配合,起到层层防御,逐级抵抗外敌的作用。

5.2 城门

得汉城共有五座城门,北城门与南城门基本完整,东城门仅存遗址,楼子门后被修复,西城门损毁严重,五座城门地处海拔高度不一,其防御特点也不一样(图6)。

东城门位于中坝里下方险峻的山岩处,海拔540m,被左右两侧的天然峭壁围合呈口袋状,仅有一条小路往上,位置十分隐蔽。东城门整体高3m,宽约1.6m,门顶已不存。东城门的两边设有两个炮台,能够准确地观测敌情,而且东城门毗邻渠江的一条支流,方便其水路交通运送粮草。

西城门位于得汉山山顶位置,海拔688m,与北门位置大致连成一条线,因其所处位置山高山险,山顶上有着面积较大的平坦地块,视野十分开阔,附近山寨一览无余。由于常年军事纷乱,西城门已被损毁。

南城门坐落在二鼓楼南边山岩处,海拔630m,位于山岩平台与崖壁相连处,敌军根本无法发现城门位置。南城门高2.4m,宽1.58m,因高鼓楼的公署在南城门上方,南城门是所有城门中防御性最好的一座。

北城门坐落于二鼓楼北部山岩处,海拔720m,在险峻的山体旁边开凿,两边都是天然峭壁,达到防御的目的。城门高2.8m,宽1.4m,山脚下有一条崎岖小道通向北城门,城内通向北门的是一条狭窄的甬道。

楼子门是城内居民上下山的要道,承担了较为繁重的交通压力,海拔560m,与其他四座城门相比地势较低,但四周山势天然险峻,台阶道路崎岖窄小,在防卫上也起到至关重要的作用。

5.3 炮台

随着朝代的更替,城防作战方式的变化,导致早先的弓弩、云梯的作战方式已经不能适应形势的发展,新的防御敌军炮石的作战方式逐步成立[6]。得汉城仅保留了两座炮台遗址,一座在东城门的右侧;另一座在东城门的上方。东门右侧炮台,海拔550m。东门上方炮台,海拔555m;这两座炮台海拔高度相近,地势较高,分别占据东门有利地势,可以提升其攻击距离,同时协同作战又可以对山下的敌人进行打击。

图5 得汉城复原意向图

图6 城门位置示意图

5.4 敌楼

得汉城有一处敌楼在北城门,在北门一侧的山体处有一条窄小的通道,当地人称其为卡口。此处有一条宽约2m的石缝,如北门在抵御外敌不力的情况下,设置此处关卡,能够发挥其侧面支援的优势,因此它是北门的一座辅助城门。北城门敌楼位于卡口内城门四周的岩石上,海拔734m,此处山势较高,视野开阔,岩石上有着大大小小的洞眼,起到观察远处敌情的作用。它又是山城的最北边,能够扼制住北边敌军入侵。

结语

作为重要的防御性城寨,“曲水潆回环翠带,重门屹立奠金汤”③的得汉城在长期的军事战争中,以“控扼山水、中流砥柱”的地理位置与“险山环水、城寨结合”的山水环境为基础,以“方山、龟城”的空间结构为重点,构筑了“两城、五门”的城墙体系与“建筑、四路、水井”的保障体系,形成了独具巴蜀特色的山城防御空间形态,至今遗留下诸多宋代时期的建构筑物遗迹,对于研究中国古代山城历史和保护古城建筑遗产,均有十分重要的意义。

资料来源:

文中图片均由作者自绘。

注释

① 川中八柱:《牧庵集·中书左丞李忠宣公行状》宋臣余玠议弃平土,即云顶、运山、大获、得汉、白帝、钓鱼、青居、苦竹筑垒,移成都、蓬、阆、洋、夔、合、顺庆、隆庆八府州治于其上,号为八柱,不战而自守矣。

② (明)曹学佺著:《蜀中名胜记》,第379页,重庆:重庆出版社,1984。

③ 清代贡生向仕显:《闲眺得汉城石刻》,得汉城东门外题刻。