基于设计主导的门头沟体育文化中心项目绿色设计策略研究

2021-01-08徐岩

徐 岩

傅绍辉

刘昱辰

洪烽桓

1 研究背景

1.1 课题背景简介

近年来,随着绿色建筑设计理念的更新迭代,在建筑设计初期引入以“设计”为主导的绿建设计策略越来越得到关注。在以往的设计实践中,诸多项目都存在“建筑设计先行、绿建打分滞后”的设计过程与绿建脱节的状态,在建筑设计初期对绿色、节能等设计缺失,后期通过专业设备及技术达到绿建评分标准的情况普遍存在。这种在绿建设计中长期的“缺位”状态导致建筑师在设计实践中缺乏系统的方法的引导。

为此,依托“十三五”国家重点研发计划课题《北方地区高大空间公共建筑绿色设计新方法与技术协同优化》(2016YFC0700200),以高大空间公共建筑绿色设计为研究对象,通过建立北方地区典型高大空间公共建筑数据库为建筑师设计决策提供广泛的样本参照;通过建立贯穿设计全过程的绿色设计指标体系为建筑设计流程提供量化的指标导控;通过建立不同设计条件下的绿色设计策略矩阵为建筑师的设计实践提供系统的方法指引[1]。

1.2 研究目的及意义

本文依托课题组前期大量的样本采集的数据积累,以课题组通过模拟研究建立的绿色设计矩阵策略(表1)为框架,通过“门头沟体育文化中心项目”的方案设计实践,构建出本项目以设计为主导的绿色建筑设计方法及策略,为实践在一线的建筑设计师提供一种与设计过程联动的绿色设计新思路。

2 项目绿建设计解析

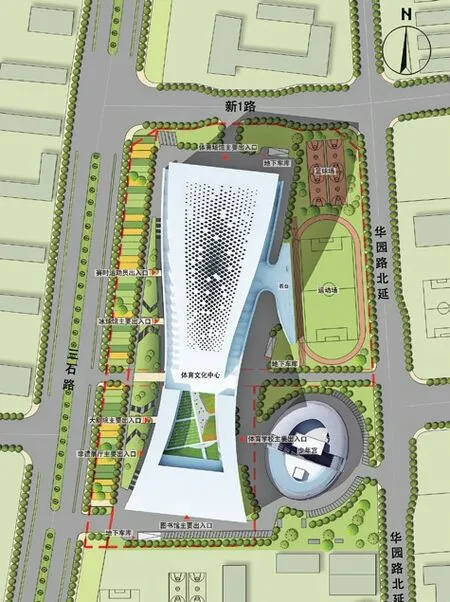

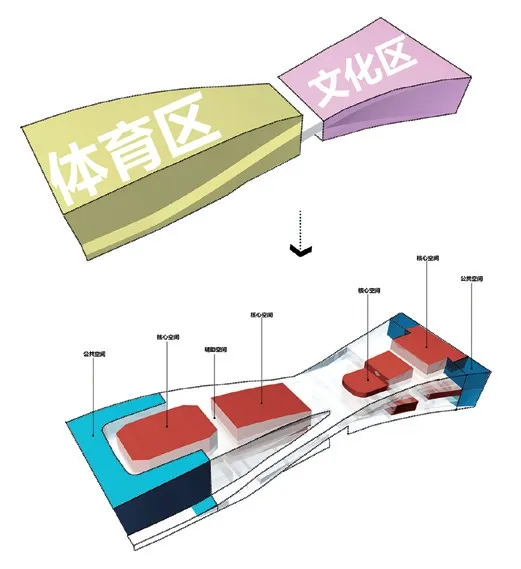

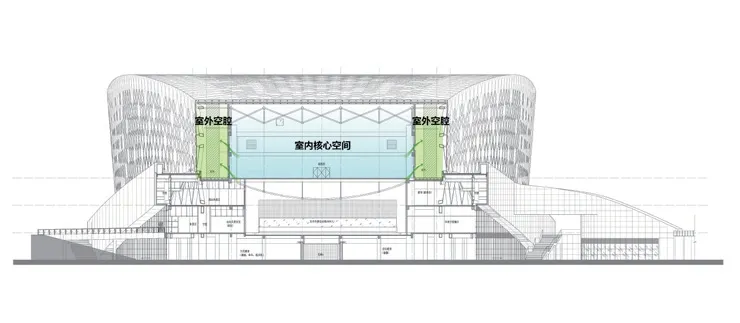

2.1 项目简介(图1~2)

门头沟体育文化中心用地位于北京市门头沟新城,该地区属中纬度大陆性季风气候,春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,冬季寒冷干燥。项目主要功能包括体育、文化两大功能板块,总建筑面积132933m2,其中:地上建筑面积59618m2,地下建筑面积为73315m2。项目具体核心功能如下:

①体育功能板块:由体育馆、游泳馆、全民健身中心、体育运动学校、室内冬季运动场构成。

②文化功能板块:由文化馆、图书馆、剧院、非物质文化遗产展示中心构成。

文化中心属于当下较为典型的主要服务于市民兼具休闲、健身、文化娱乐的体育文化综合体建筑。

2.2 绿色设计策略及研究框架

绿色建筑的“绿色”并不是一般意义的立体绿化和屋顶花园,通常指具备“对周围环境负责”和“资源利用效率高”两个条件的构筑物或使用程序,并贯穿于建筑的整个生命周期[2]。在《绿色建筑评价标准》中将绿色建筑定义为“在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。”基于上述绿色设计的理念,本项目通过方案设计阶段采用被动式的绿色设计策略,降低建筑整体的能耗及资源需求,并在深化及施工图设计阶段选用主动式节能的设备系统及运行模式,提高运行能效比,提升用户满意度。本文集中探讨方案设计阶段的以设计为主导的绿色设计策略。

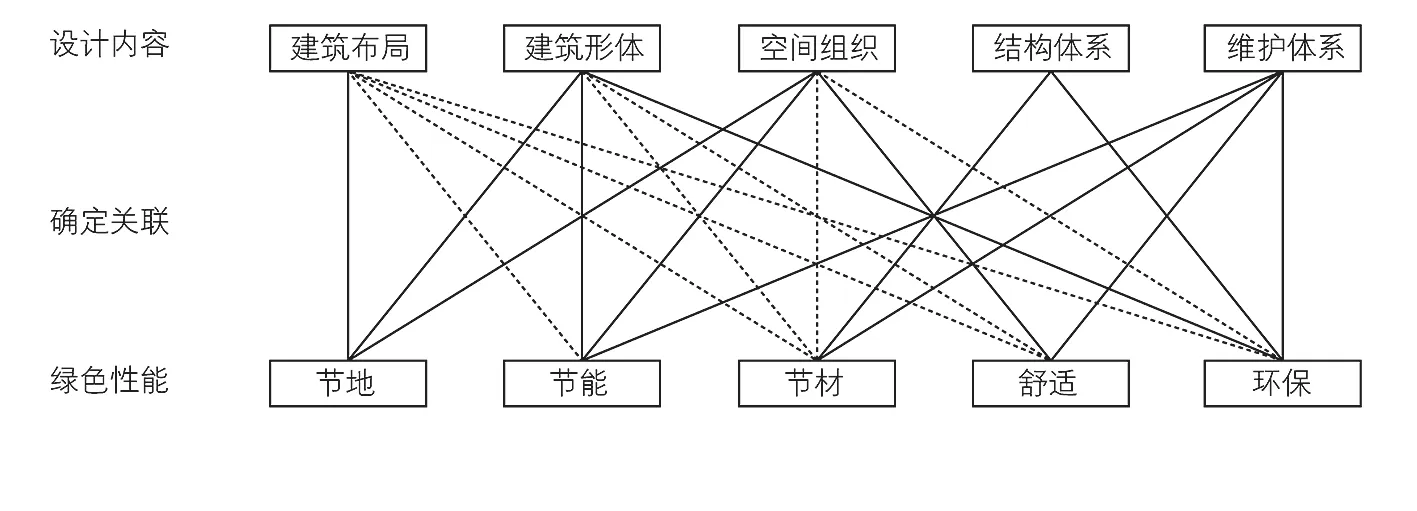

基于课题组对方案设计阶段提出相应的指标体系,方案设计阶段的绿色设计重点在于处理高大空间公共建筑的场地布局、建筑形体、空间组织、结构选型和围护体系与绿色性能的关系参看表2[3]。

本文以“门头沟文体中心项目”的方案设计阶段为例,通过定性及定量的分析方法,阐述“建筑的场地布局、建筑形体、空间组织、结构选型和围护体系”等绿色设计要点的应用及其绿色性能效果,其绿色设计整体策略如下:

表1 绿色设计策略矩阵表

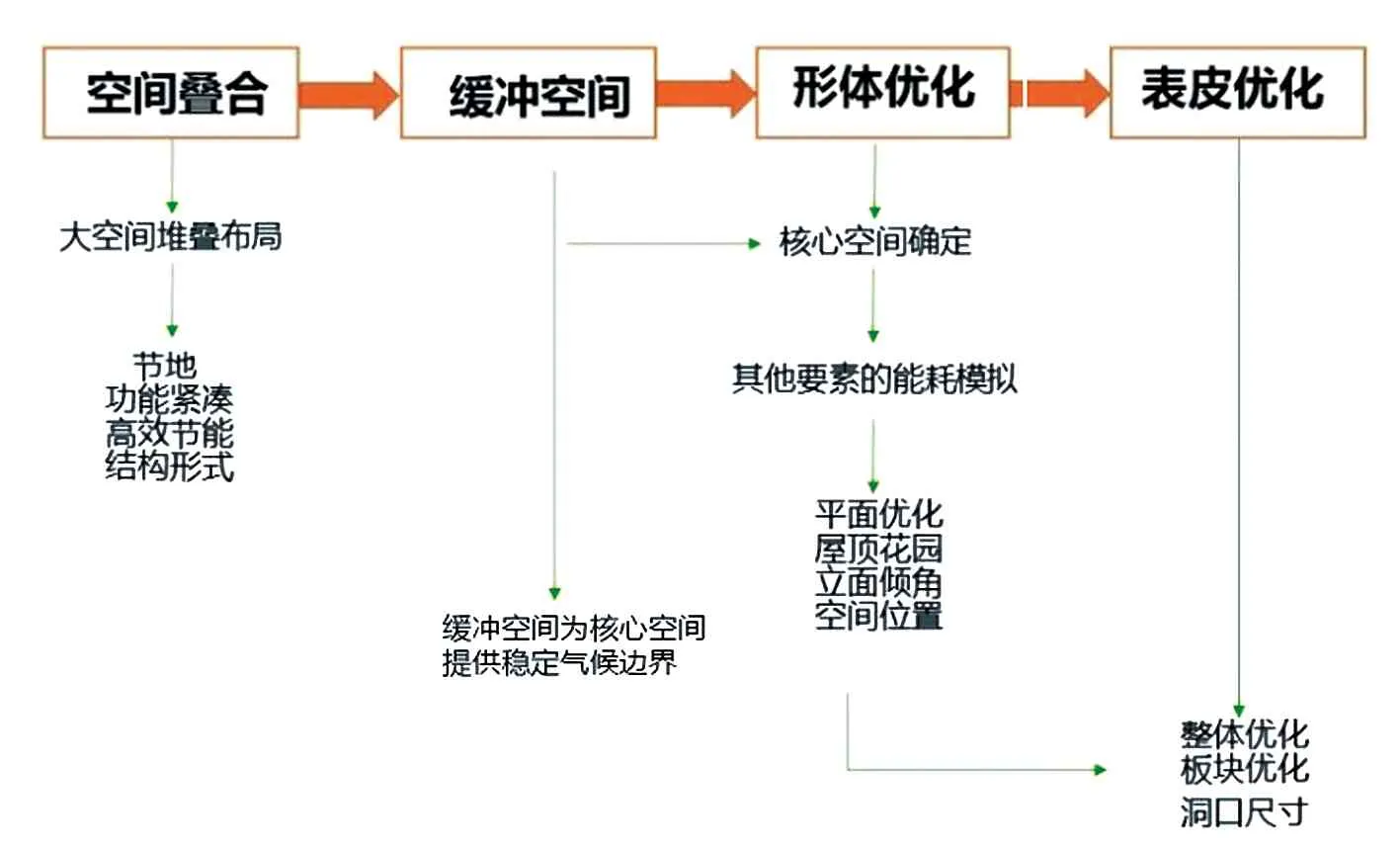

首先,基于节地的性能目标。本项目在空间组织上采用了两组高大空间竖向叠合的构成方式,形成了较为集约的场地布局;其次,基于节能及舒适的目标。根据不同的建筑功能形成了主功能核心空间居中,辅助功能围绕周围的空间组织形式,有效降低核心空间的能耗指标。再次,基于降低能耗的目标,通过对建筑平面轮廓倾斜角度、立面倾斜角度、屋面倾角等建筑形态进行优化;最后,基于节材的目标,通过对结构选型及外维护表皮进行优化设计。研究框架参看表3。

2.3 空间叠合的紧凑布局——集约用地

城市发展势必导致土地资源供给趋于紧张,通过现代化的技术手段有效地缩减建筑占地,科学集约利用土地资源是绿色建筑设计非常重要的一个环节。本项目用地非常紧张,在集约利用土地的基础上,以综合体的形式整合功能及流线,从“体形系数集约设计、功能集约设计、结构体系节材设计”等方面实现绿色节能设计策略。在功能组织上,将体育馆和游泳馆上下叠合,训练馆和室内运动场上下叠合,最大限度地集约利用土地,相较于散布的组合方式,叠合布局节地约20%,有效地利用地面空间创造出丰富的室外运动场所以及城市公共空间。

(1)体型系数的集约

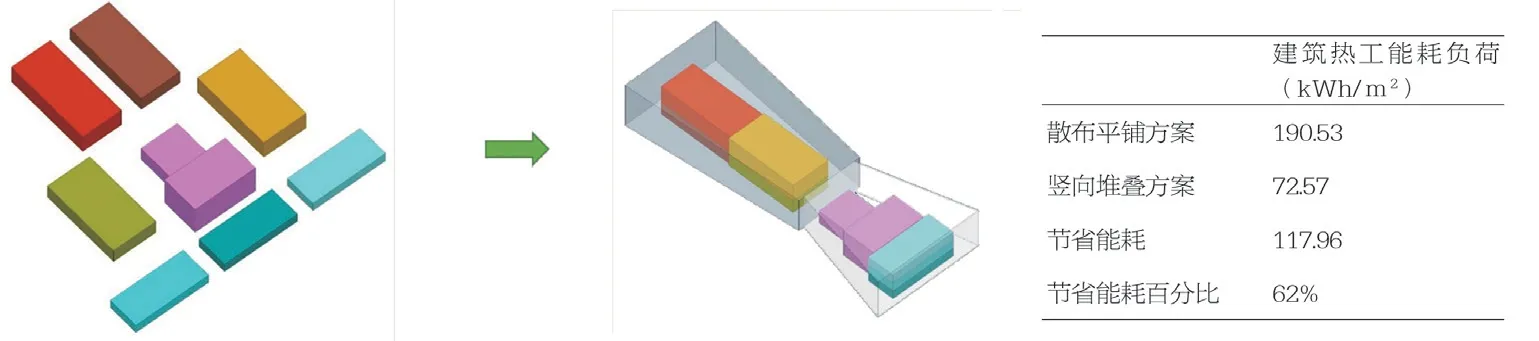

竖向堆叠的空间处理手法对建筑节能最直接的贡献即降低了建筑的体形系数。根据数据研究,建筑物的体形系数在0.3的基础之上每增加0.01,冬季采暖能耗就要增加2.4%~2.8%;每减少0.01,冬季采暖能耗则可降低2.3%~3.0%[3]。相较于散布的建筑群落或是平铺的建筑体量,竖向堆叠的布局方式在相同体积的情况下可以有效地减少建筑的外表面积,从而降低建筑的体形系数,本项目优化后的体形系数为0.14,可有效地降低建筑的能耗,后者能耗降低了约62%(图3)。

表2 方案设计阶段设计要素与绿色性能的关联

表3 研究对象及研究框架

图1 门头沟文体中心效果图

图2 总平面图

图3 竖向叠合布局示意图及能耗比较

图4 复合空间布局示意图

图5 辅助空间综合利用示意图

图6 大跨叠合空间结构形式示意图

图7 大跨度楼面模型

图8 双下弦节点示意图

(2)功能集约设计

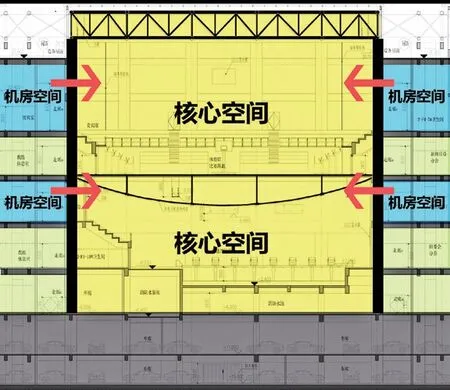

综合性公共建筑的内部空间可以根据其空间属性不同分为核心功能空间、公共空间及附属空间。核心功能空间主要是指本建筑定性的主要功能使用空间,比如本项目中的体育馆、游泳馆、文化馆、图书馆、剧院等;公共空间主要是指建筑内部的服务于公众人流集散、休息、交流的空间;附属空间主要是指内部办公、服务空间;卫生间、设备机房等空间。如何做好这三者之间的空间关系,通过集约的功能设计与交通组织提升建筑的运行效率,才能有效降低建筑全生命周期内的各种能源及物质消耗。

门头沟文体中心项目以核心功能空间为导控主体,将文化功能与体育功能南北并置为两个功能分区,并将每个功能区内部的核心空间、公共空间及辅助空间在三维体系内优化整合,形成核心空间高效集优、公共空间过渡缓冲、辅助空间紧凑共享的复合布局(图4)。同时在空间类型化整合之后,其空调系统可实现不同系统、不同运行时段的独立控制及运营(图5)。

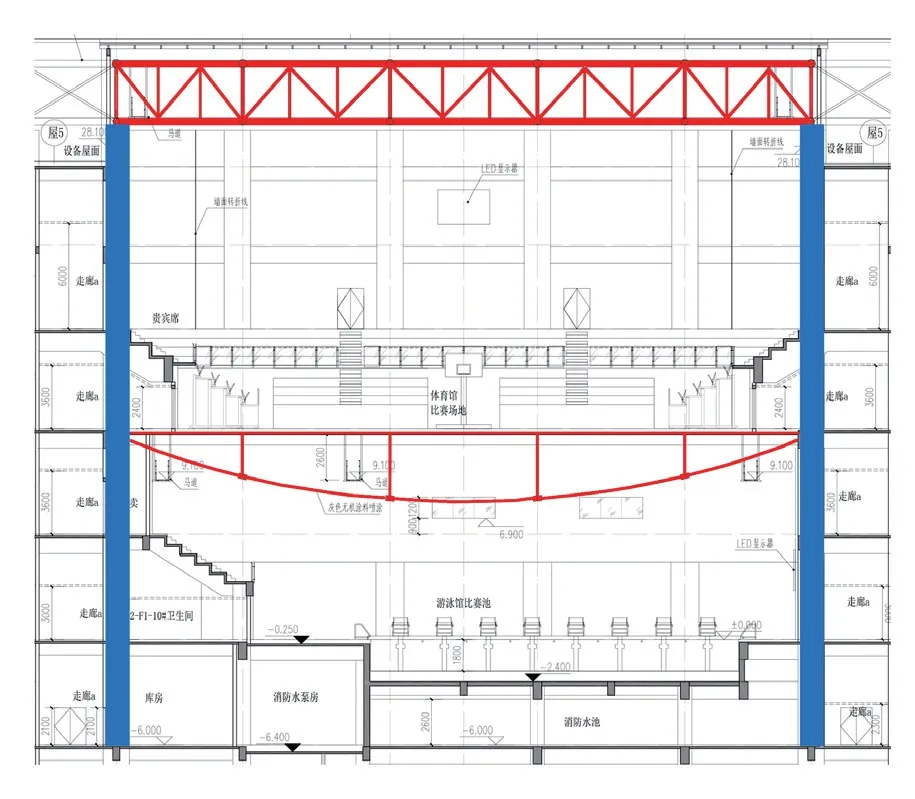

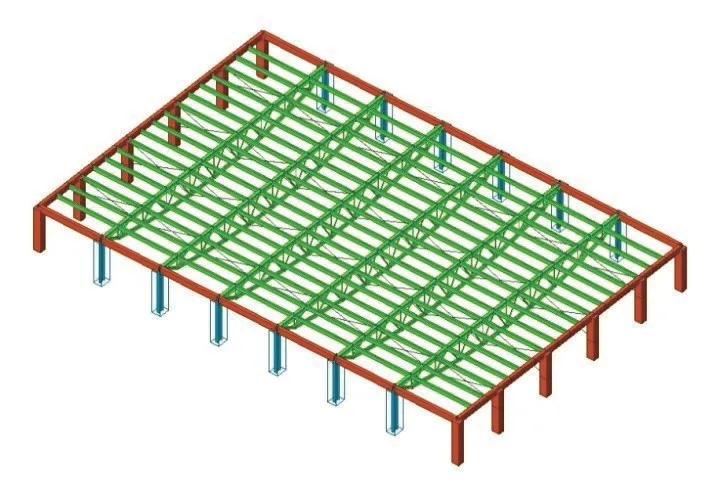

(3)结构体系节材设计

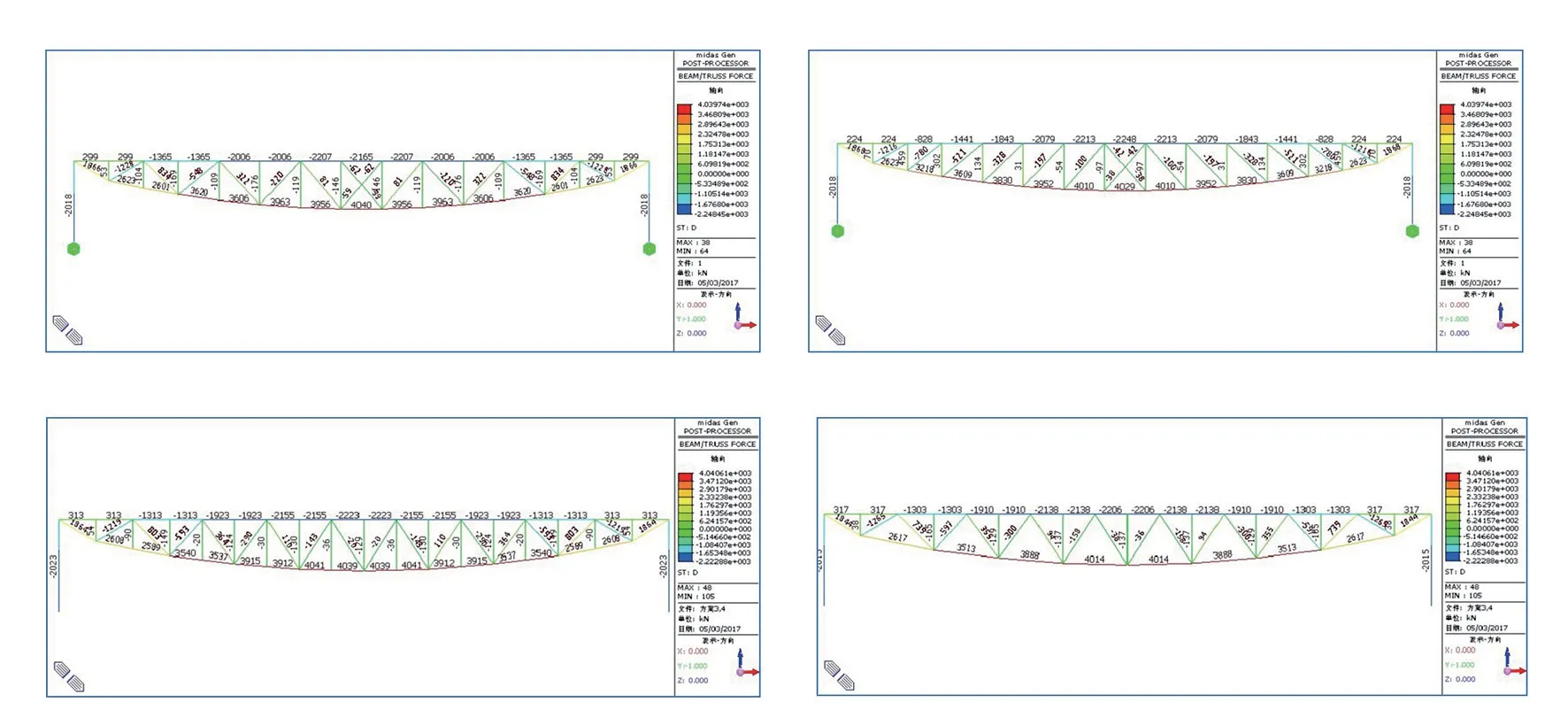

大空间叠合的空间布局对结构设计提出了较高的设计难度,如何在减轻结构自重、提高大跨结构稳定性的前提下,通过结构体系的节才设计从而实现本项目的低碳导控策略。常用的大跨度结构体系主要有平板网架、钢桁架和预应力混凝土结构体系。较混凝土结构而言钢结构存在着重量轻、刚度大、抗震性能好、材料可循环利用率高等优势,且从节约资源及保护环境角度来讲,选择钢结构体系可以减小资源消耗并有效降低对环境的影响;而钢桁架结构体系在实现相同跨度及结构受力性能的前提下较平板网架结构有明显的节材优势,因此本项目大跨度楼盖最终选择了钢桁架+钢筋桁架楼板结构形式,屋面采用钢桁架+轻质屋面板的结构体系,并通过结构受力分析及布置比较最终确定更节材的钢桁架构型(图6、图7、图9)。除此以外,包括北区北侧、东侧、西侧幕墙主体结构,钢结构全部采用预制。预置构建部分重量折算后为1408606.6KN,建筑结构总重量折算后为3776711KN,预制构件用量比例为37.30%,符合节材与材料资源利用合理的要求。同时,项目还大面积采用钢桁架、钢筋、玻璃幕墙、铝板等可再循环利用材料,这些材料重量为10463.15t,总建筑材料的重量为103416.65t,占总建筑材料比例的10.12%,也符合节材与材料资源利用合理的原则[5]。

图9 结构受力及布置比较分析

图10 核心空间与辅助空间位置与能耗关系

图11 辅助空间缓冲示意图

图12 室外空腔缓冲示意图

图13 屋顶花园气候缓冲示意图

图14 优化比较过程

图18 单曲面、双曲面分区示意图

本着绿色节能的目标,本项目在空间高度设计上相对节制,顶部结构构件与观众距离较近,因此在钢结构节点设计上充分考虑构件尺度和观感及构件受力要求二者之间的平衡,并通过双下弦的节点设计实现了提高结构力学性能、减少材料用量以及提升构件美学的目标(图8)。

通过在设计阶段从集约利用土地的角度出发,运用“体形系数集约设计、功能集约设计、结构体系节材设计”等主动介入的绿色节能设计策略,为后续绿建优化建立一个良好的基础与平台。

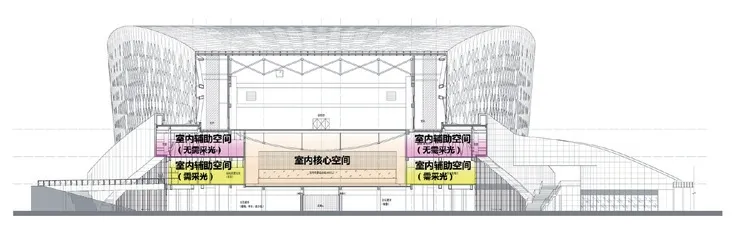

2.4 缓冲空间调节策略

从能耗角度将建筑空间分为“核心空间+缓冲空间”,从使用角度将建筑分为“功能空间+辅助空间/公共空间”。在本项目中其功能空间——体育馆、游泳馆、室内冬季运动场、剧院等高大空间在平面尺寸及空间高度上均有相应规范以及设计依据。而这些功能空间也恰恰是整个建筑能耗的核心空间,其本身在空间尺度上优化的余地并不大。而其与建筑内的辅助空间之间的位置关系以及辅助空间作为其能耗缓冲空间的作用是本项目所研究及探讨的。

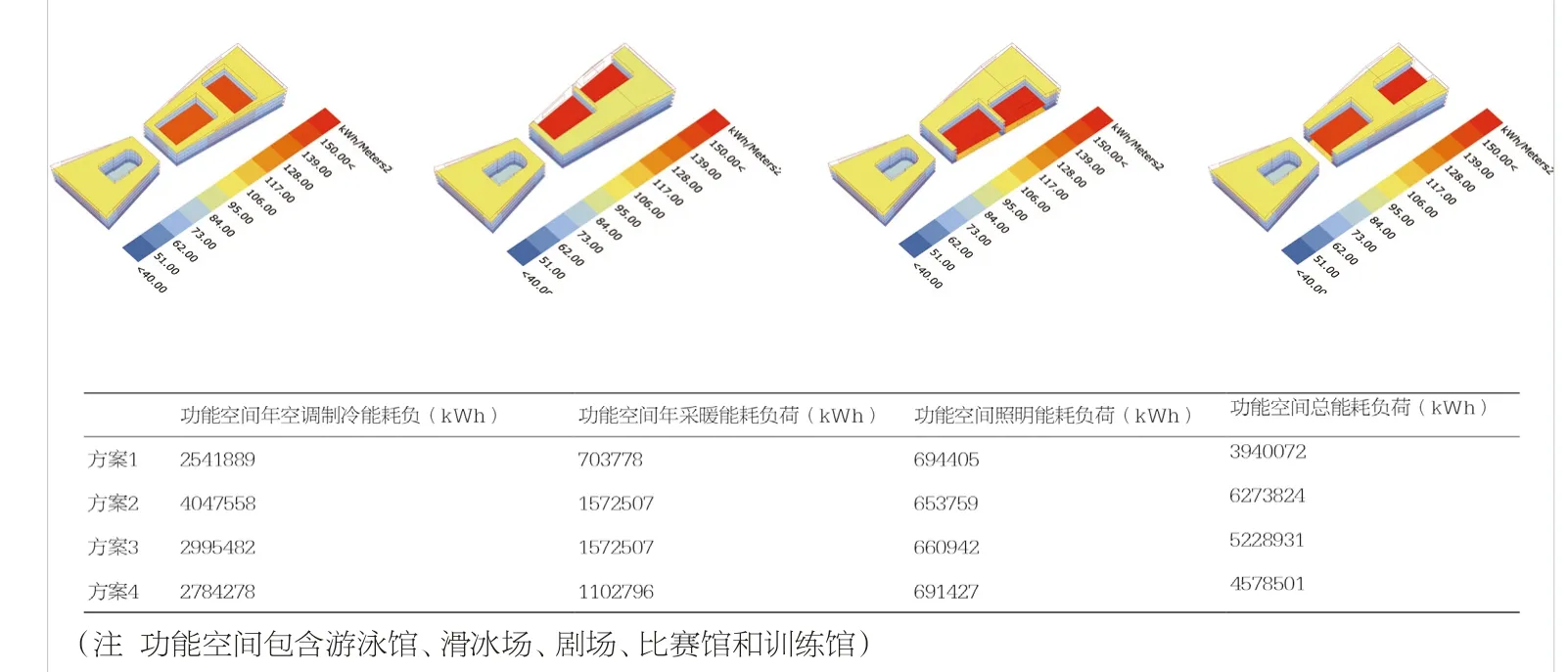

图15 平面形体优化要素及能耗比较后选取结果

图16 立面倾角体优化及能耗比较后选取结果

图17 屋顶矢高位置及能耗比较后选取结果

图19 双曲面优化平板拟合示意图

首先,根据模拟可知,核心的功能空间居中设置,周围布置共享空间及辅助空间可以有效的稳定核心空间的气候边界条件,有利于降低核心空间的能耗指标(图10)。

再根据核心空间的功能对于自然采光及通风的需求来确定其外围辅助空间的属性。主要分为三种情况:

①无自然采光及通风需求的空间——体育馆、室内冬季运动场、剧院等在其周围布置场馆配套用房、卫生间、机房、辅助办公等空间,在实现这些空间的自然采光及通风要求的同时,给核心大空间提供一个稳定的气候边界,实现缓冲空间的调节策略(图11)。

②可以自然采光及通风的空间——训练馆、全民健身中心等,在其周围设置半室外空间,在过渡季节时,为核心空间提供经过缓冲空间调节后的自然通风及采光,有利于提供稳定的气流组织及均匀的室内光线,从而提升用户体验满意度(图12)。

③有自然采光及通风要求的空间——普通教室、运动员公寓等,在其内部植入室外庭院空间,并通过在庭院内部设置大面积的绿化景观来调节气候条件,同时作为下层高大空间的屋面体系而言,种植屋面在夏季可以有效的降低太阳辐射给下层空间带来的热负荷,并在冬季作为附加保温层有效地减少内部空间的热量损失(图13)。

综上所述,通过优化建筑内核心空间及缓冲空间之间的关系,提供定量分析手段及方法,充分利用缓冲空间的气候调节策略,可以有效地降低建筑能耗,并提升客户体验满意度。

2.5 参数化寻优的形体生成策略

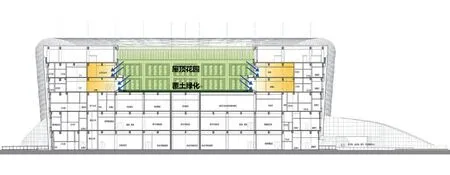

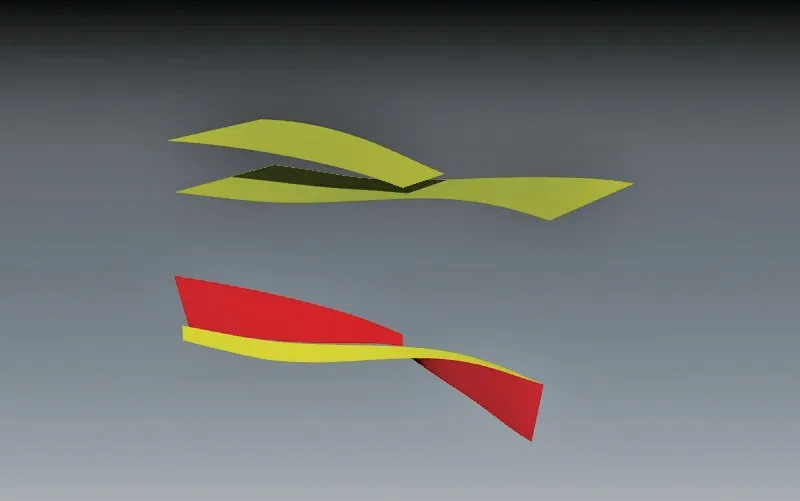

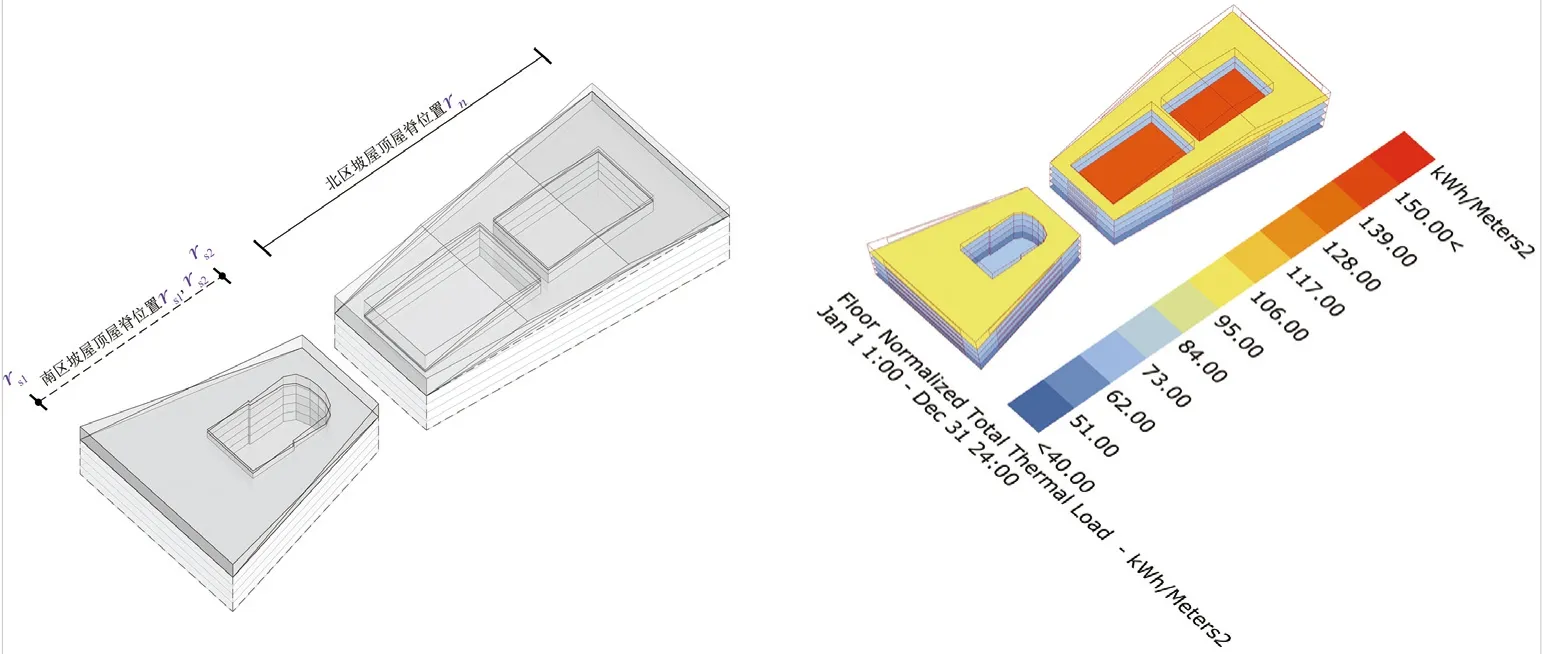

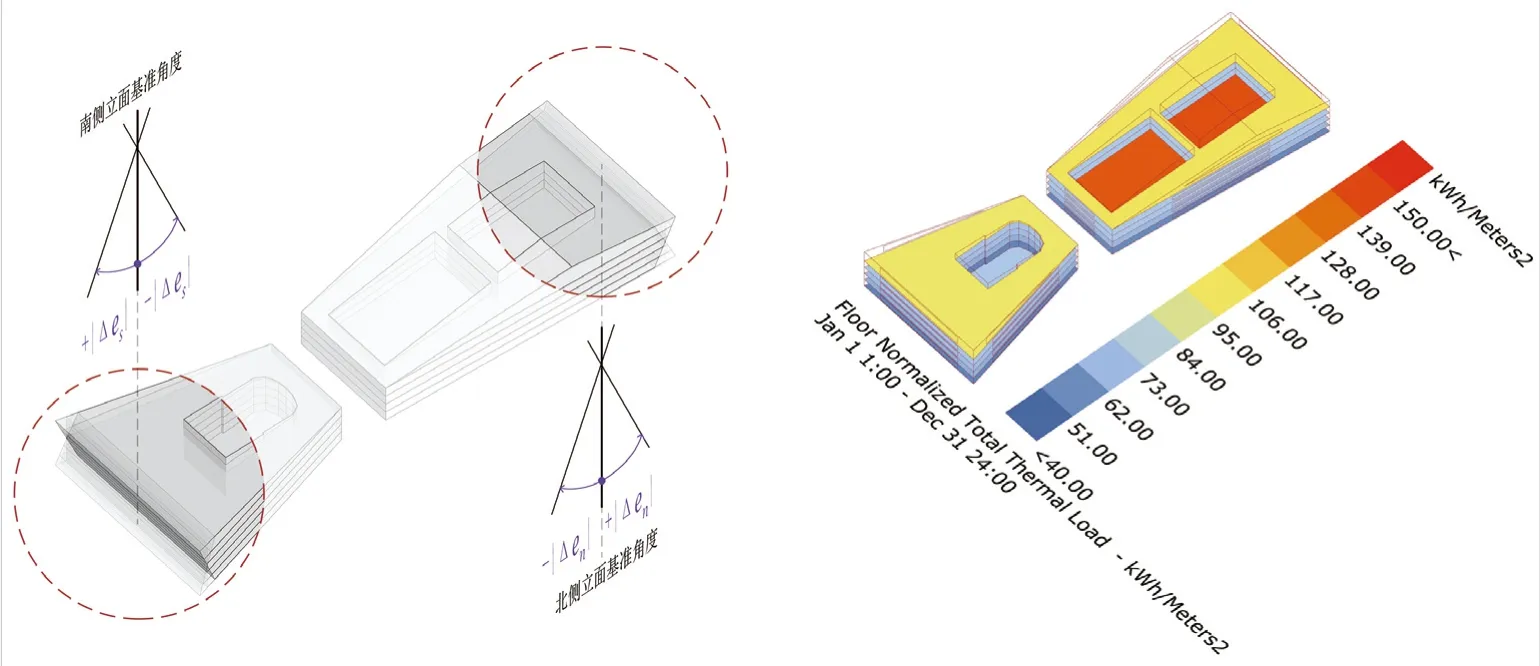

基于上述通过空间叠合的设计手法最大限度地降低了建筑的体形系数,通过核心空间及缓冲空间的关系优化形成了相对稳定的建筑形体关系。并以此形体关系为基础,结合建筑设计理念形成了颇具动感、寓意飞翔的建筑立面形态。而在立面形态的优化设计过程中,本项目在单一美学要素判定的基础上运用Grasshopper平台的Ladybug、Honeybee等运算工具,对本项目的建筑平面轮廓倾斜角度、立面倾斜角度、屋面倾角、矢高等关键造型要素同时进行能耗影响分析,建立起建筑形态和建筑能耗关系的可视化分析工具,在形态选取及优化的过程中充分考虑建筑形态的能耗结果,从中寻求一个优化平衡。

设计首先通过“形体参数输入——运行计划参数及热工分区设置——模型交错及窗墙比设置——热工参数置入与建筑围护结构选用——能耗模拟运算及可视化输出”的优化比选过程(图14),非常直观地显现出单因子形态变化与能耗优劣之间的关系,并据此最终确定影响建筑形态的各要素取值。

本项目约束条件的设定:保证建筑整体面积与体积不变,以及其中空调调控温度的建筑面积和体积不变,主要功能空间的面积、高度、体积不变。本项目优化过程参看图15~17。

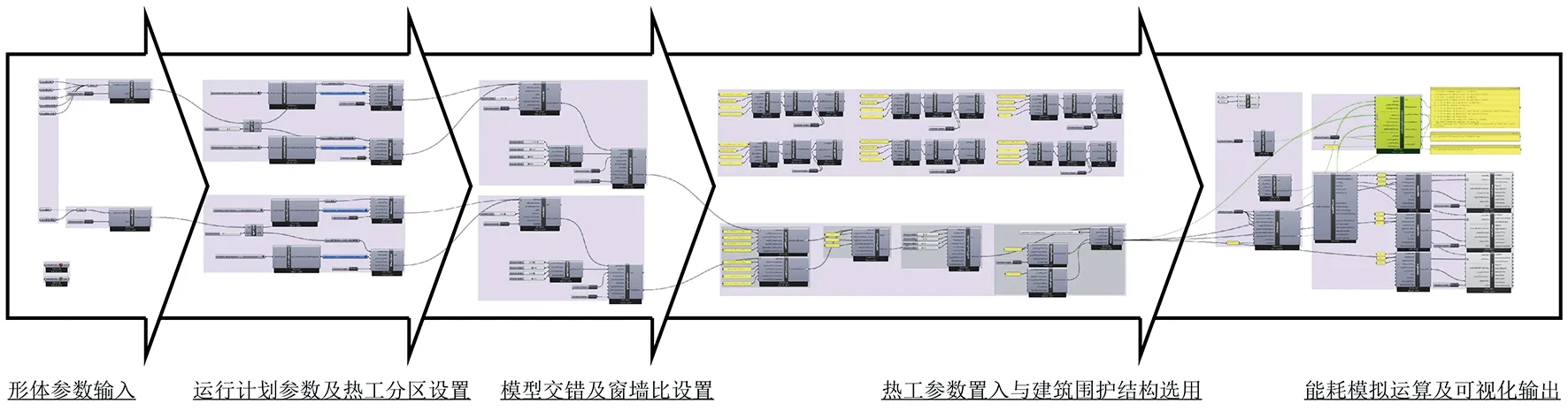

2.6 节材优先的表皮设计策略

基于上述立面、平面及屋顶的形体优化,在不提高能耗的原则导控下,基于建筑材料的特性,对表皮进行二次优化。从形态分析入手,对表皮进行“双曲、单曲、平板”的权重分析(图18),图中黄色曲面为单曲面,均可优化为平板板块,红色区域为双曲面需要通过曲率及起翘值分析确定拟合范围。

为了实现工程上的数据可控,首先将单曲面建筑形态的控制曲线进行几何优化,将自由曲线优化成曲率相切的圆弧曲线;其次,对双曲面部分进行曲率分析——起翘分析——平板拟合等优化过程。由面板三点确定一个平面,测量第四点到平面的距离,以此距离为优化的控制值,当小于取值范围,优化为平板;当大于取值范围,保持原有曲率,此取值范围由板材性能决定。并通过测试不同板块大小,获取更大范围的平板区域,从而减少双曲面板材的种类及数量,达到节材的效果(图19)。

结语

文章以门头沟文体中心项目为例,根据项目特点,从“空间布局、缓冲空间、形体优化、表皮优化”等设计要素方面探讨了基于方案设计阶段的以设计为主导的绿色建筑设计方法及策略。并借助Grasshopper平台的Ladybug、Honeybee等运算工具,实现了建筑形态控制及能耗影响结果的可视化联系,有效地将绿建设计引入前期方案优化设计之中,旨在为实践在一线的建筑师提供一种与形态及空间设计紧密结合的绿建设计新思路。

资料来源:

图1~2:项目效果图及总平面图;

图9~10、图14、图18~19:截取软件界面;

表1~2 :张龙巍,张伶伶,王超,夏柏树. 北方地区高大空间公共建筑绿色设计研究[J]. 工业建筑,2019,49(12):64;

文中其余图表均为作者自绘。