民俗传承背景下村镇公共空间解析及更新策略研究

——以山西省碛口古镇为例

2021-01-08牛博文赵晓燕

秦 川,牛博文,赵晓燕

(天津城建大学 建筑学院,天津300384)

在城镇化的快速发展过程中,村镇的民俗文化与公共空间受到了强烈的冲击.城乡差距的实际存在,导致农村人口严重流失,村镇出现空心化现象;由于对经济与效率的追求,乡村出现千镇一面、过度开发的问题,村镇公共空间形态遭到破坏,遗失了原有的空间格局与地域特色;人口流动与信息交流下,居民生活形态、审美与需求产生变化,源远流长的民俗文化面临新的挑战.在此背景下,笔者以民俗传承为切入点,对碛口古镇公共空间形态及其更新策略进行了探究.

1 民俗与村镇公共空间要素解读

1.1 民俗的构成要素

民俗发展传承的核心就是民俗要素的发展与传承,民俗要素分为主体要素、载体要素和功能要素.

主体要素是民俗的第一要素,民众是民俗文化的创造与传承的主体要素[1]. 主体要素可分为直接传承人与间接传承人,直接传承人指民俗文化的直接从事者、参与者;间接传承人指民俗的爱好者与研究者.载体要素是指民俗的存在需要一定的中介来承载,即时间载体与空间载体. 时间载体要素指民俗具有时间性,多在固定的时间点进行;空间载体要素指民俗需要固定的空间场所来承载. 功能要素是指民俗的生产、生活、服务功能.民俗的功能要素分为现实功能与精神功能,现实功能如农业器具是为满足生产的需要;精神功能如祭祀、祈福等信仰活动是表达人们对美好生活的向往.

1.2 村镇公共空间的构成要素

村镇公共空间是人们社会生活发生的载体.居民主体、行为活动、形态结构三要素结合共同作用构成了村镇公共空间.居民主体产生行为活动,行为活动对形态结构产生需求,空间形态结构又吸引了居民主体,形成完整的公共空间系统.

居民主体要素是指公共空间的使用者,村镇公共空间是因居民主体的需求而形成发展的.行为活动要素是指村镇公共空间承载着居民的生活形态方式及文娱活动,体现居民的生活状态、理想和价值观.形态结构要素包括围合功能的边界范围要素、结构布局功能的方位朝向要素以及空间中自然与礼制文化相结合的形态形式要素,村镇公共空间本质上是一个空间体.

2 协同学理论下民俗与公共空间耦合关系分析

协同学是研究由大量子系统组成的系统,在一定条件下,通过子系统间的协同作用,在宏观上呈有序状态,形成具有一定功能的自组织结构肌理的学科[2].其中包括三方面的理论:协同效应指的是复杂开放的系统中,由于子系统间协同作用的存在而产生的整体效应与协同效应;伺服原理指快变量支配慢变量,序参量支配子系统行为;自组织原理指系统具有内在性和自生性特点,会自动向着一定的结构或功能演变[3].

运用协同学理论,笔者对民俗与村镇公共空间的耦合关系进行了分析.村镇在长时间的发展演进中,已经形成一个相对稳定的复杂系统,民俗与村镇公共空间子系统构成完整的关系谱系,主体、行为、空间形成协同作用.在自组织原理与伺服原理作用下,民俗作为序参量发生变化,破坏了村镇公共空间系统的稳定状态,并支配着系统向新的有序状态发展,村镇公共空间产生了相应的更新需求,即民俗要素变迁下的公共空间更新机制.

2.1 民俗与公共空间关系谱系的构建

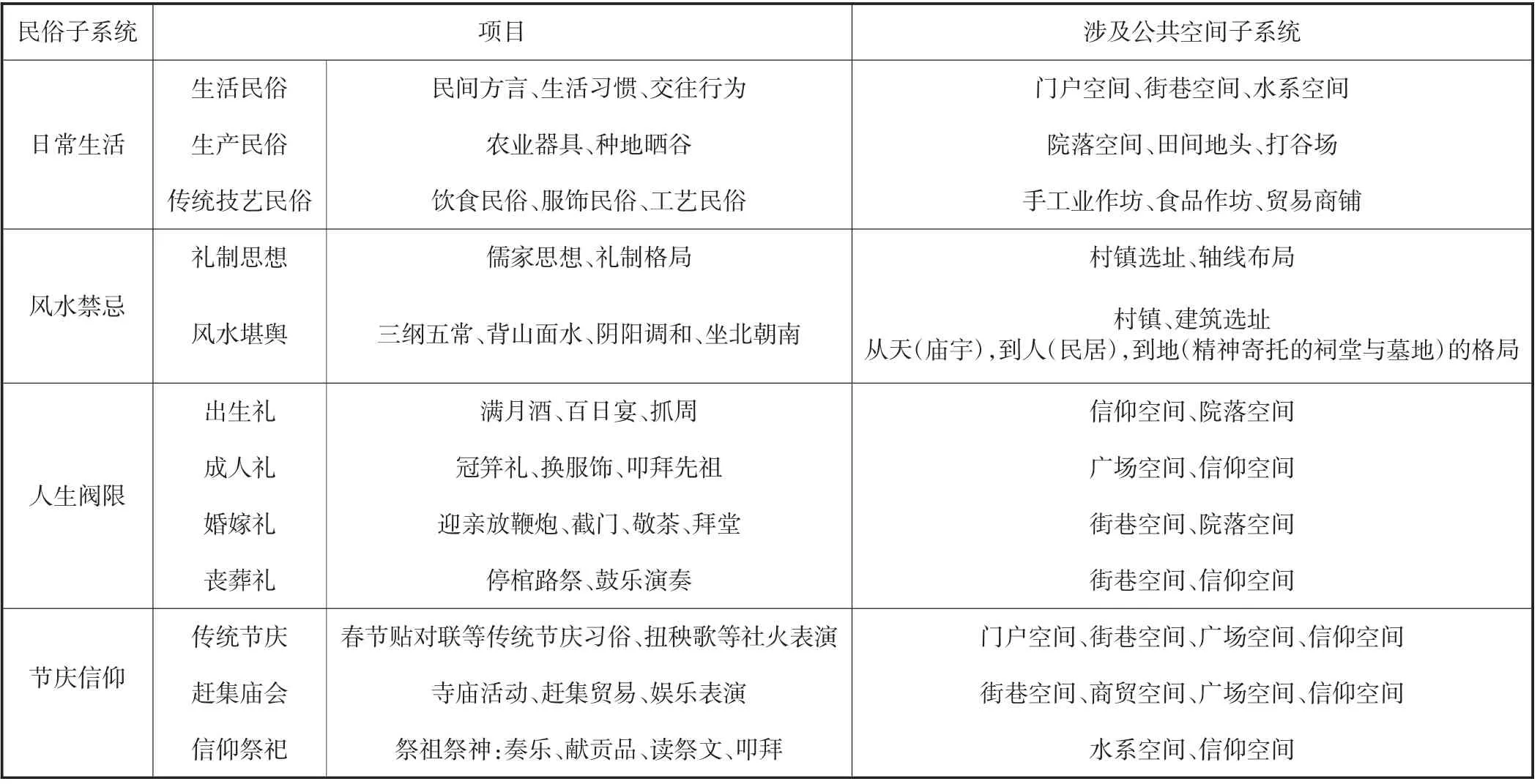

村镇公共空间是村镇肌理的重要组成部分,容纳着居民的日常生活及公共活动,为民俗传承发展的物质空间载体,而民俗的传承发展又促进了村镇公共空间的形成与发展,民俗与村镇公共空间形成共生关系.通过协同学理论,将民俗分为日常生活、风水禁忌、人生阀限以及节庆信仰四个子系统,分别与街巷空间、信仰空间、作坊商铺等公共空间子系统进行关系谱系的构建(见表1).

表1 民俗与村镇公共空间关系谱系

2.2 民俗表演活动的行为与空间结构研究

民俗活动的行为模式与公共空间有着密切关联,即“主体、行为、空间”间的协同关系.主体作为桥梁,连接了行为与空间,观看者、表演者(主体)通过行为与空间进行交流[4].

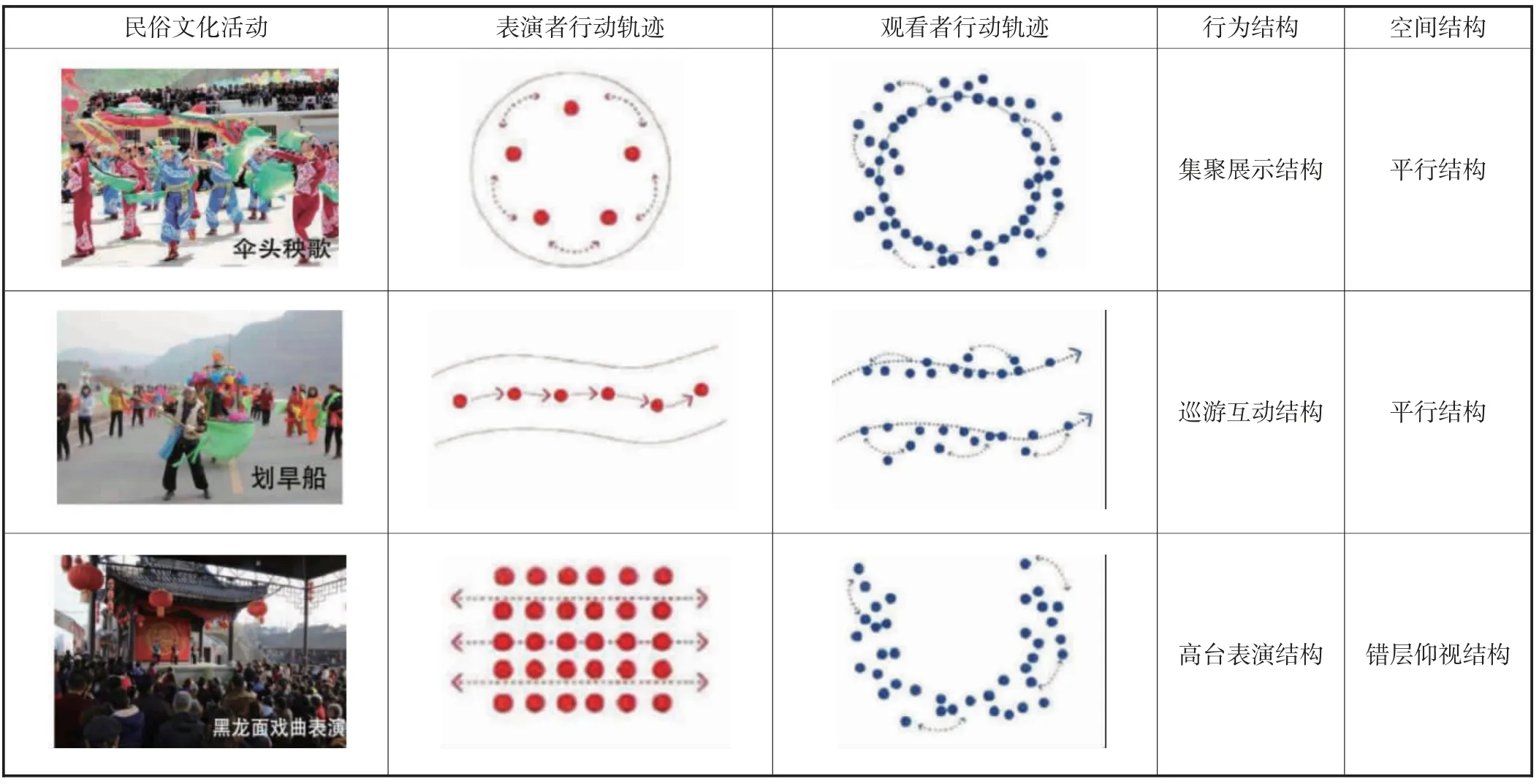

2.2.1 民俗表演活动的行为结构

巡游互动结构:多为正月社火表演等大型节庆活动.表演者沿着一定路线巡游,观看者位于巡游线路在两侧观看,随着路线变化而移动,运动轨迹呈线性,灵活性较强,多位于街巷空间(见图1a).

集聚展示结构:包括锣鼓表演、传统歌舞展示表演等.场所多为广场空地,表演者位于场地中心,四周围合着观看者,视线聚焦于中心(见图1b).

高台表演结构:包括祭祀活动、戏曲表演等.此类表演通常拥有固定的活动场所,如戏台,观看者与表演者界限清晰明确,观众视线具有向心性(见图1c).

图1 民俗表演活动行为结构示意

2.2.2 民俗表演活动的空间结构

平行结构:多数民俗活动为平行结构,观看者与表演者的视线处于统一的平面.此类结构主要出现在无高差、宽阔的活动场地.视线不佳,但表演者和观看者互动性强(见图2a).

高差错位结构:表演者处于高台,观看者在高台下方以较低角度观看,视线良好.高台导致观看者和表演者高差较大,观众与表演者互动较少,例如戏曲表演、舞台文艺表演等(见图2b).

2.3 民俗要素变迁下村镇公共空间更新机制

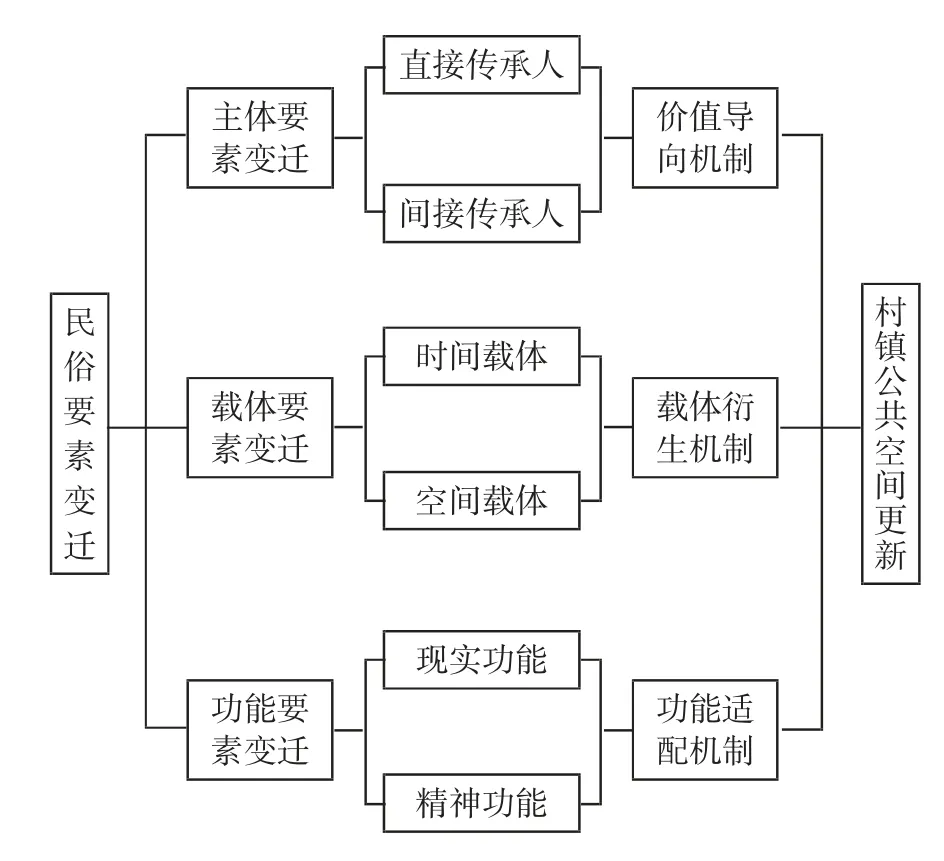

随着时代的发展以及现代人思想观念的变化,民俗的主体要素、载体要素、功能要素发生了变迁,最终形成了村镇公共空间适应性更新中的价值导向、载体衍生、功能适配的三大更新机制(见图3).

图2 民俗表演活动空间结构分析

图3 民俗要素变迁下村镇公共空间更新机制

2.3.1 主体要素的价值导向机制

城镇化快速发展下,主体要素出现缺失现象,青壮年劳动力外出打工导致人口流失严重,并且民俗主体要素中的直接传承人出现断代问题,民俗技艺濒临失传.科技、网络发展下,外来文化和现代文化流入,居民生产生活方式与价值观念发生改变.

在主体缺失问题及主体需求与价值观变迁的引导下,村镇公共空间需要适应性的更新,即价值导向机制.人们需求基础设施更完善的、整齐美观的公共空间,以及文旅产业所需的民俗博物馆、展示广场等新型公共空间.

2.3.2 载体要素的载体衍生机制

在旅游业的发展需求下,民俗的时间载体与空间载体要素发生变迁.即游客的观光时间与居民作息、传统节庆时间有所冲突,民俗表演活动的时间需要适应性的改变,并且对人居环境、基础设施等空间载体的需求增加.

由于时间载体与空间载体要素的发展变迁,村镇公共空间需要满足载体变化的需求而进行衍生性的改变,即载体衍生机制.民俗活动及其场所空间作为村镇重要的旅游吸引物,需要适应性的改变.包括节假日增加民俗表演活动,增设商业空间、停车场等服务功能的公共空间等.

2.3.3 功能要素的功能适配机制

经济的发展下居民生活水平提高,民俗的现实功能弱化,传统饮食、服饰、农业器具等物质民俗满足不了现代居民的生活需求;民俗的精神功能也出现弱化,秧歌、戏剧等精神信仰民俗在手机、电脑等娱乐方式的普及下衰退,民俗的生活功能转变为服务于旅游业的展示功能.

由于民俗的现实功能与精神功能要素发生变迁,村镇公共空间也需要功能性的转变,即功能适配机制.村镇中以日常交流、休憩娱乐功能为主的公共空间需要转变为商业、游览功能的空间.村镇内历史建筑、展示广场等旅游节点成为村镇新的核心点,各节点相连成的文旅轴线成为村镇新的轴线.

3 碛口古镇民俗文化及公共空间解析

3.1 碛口古镇基本概况

碛口古镇地处山西省晋中地区吕梁市临县,西隔黄河与陕西吴堡县相对[5].古镇布局顺应地势,建于黄河与湫水河冲刷汇合形成的较为平缓的条状地段上(见图4),水运便捷,成为黄河航运贸易的重要连接点,再加上晋商的活跃,商品贸易及货运快速发展,清代碛口古镇成为北方经济枢纽之一.2005 年碛口古镇入选第二批国家级历史文化名镇[6].

图4 碛口古镇卫星图

3.2 碛口古镇民俗文化资源

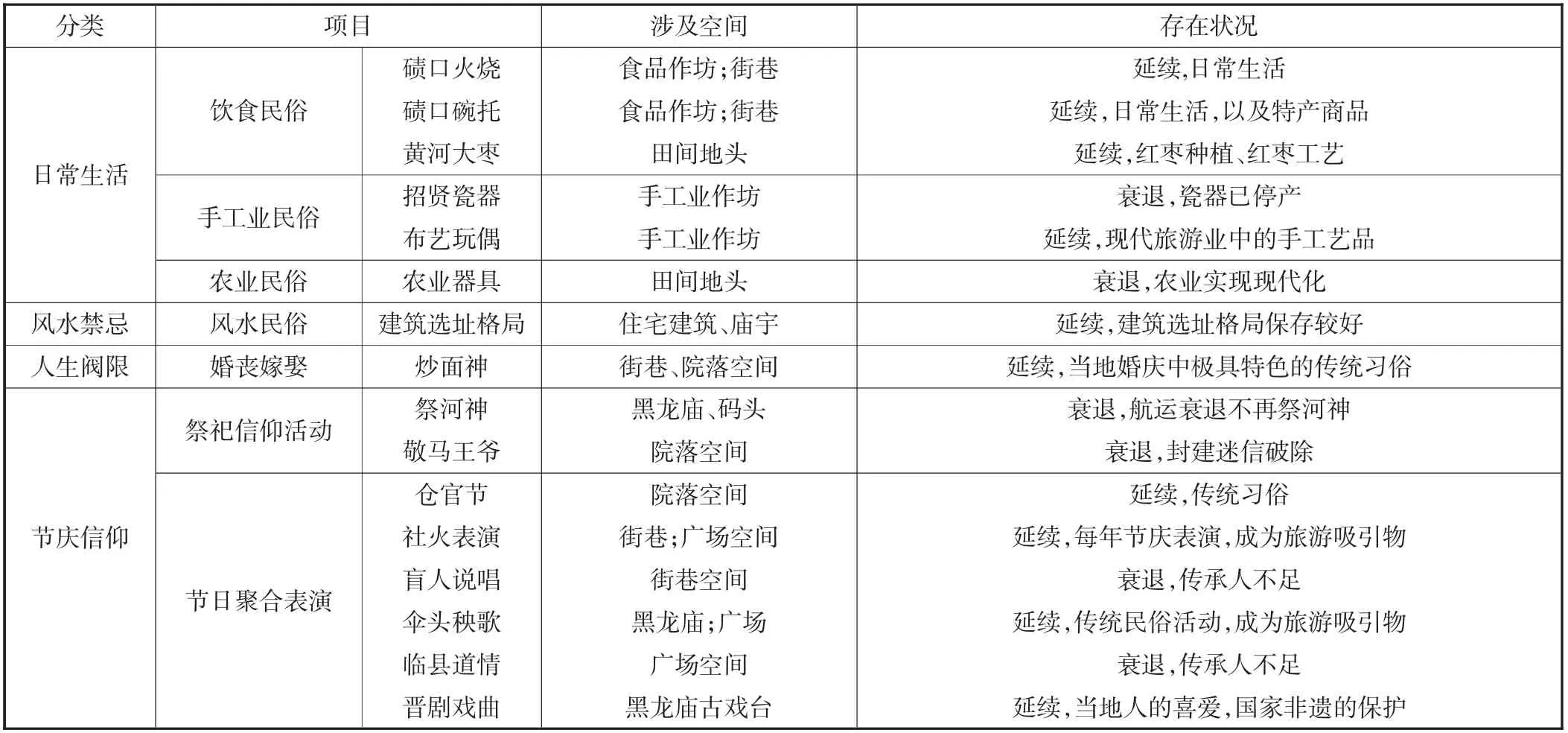

碛口古镇的民俗具有浓重的地方特色,在农耕文化、游牧文化、商业文明、战争因素、黄河文化等多重因素的冲突交融下,当地民俗成为多元文化的综合体.因而碛口古镇有着丰富而独特的民俗文化资源[7](见表2).

表2 碛口古镇民俗文化资源统计

3.3 碛口古镇公共空间解析

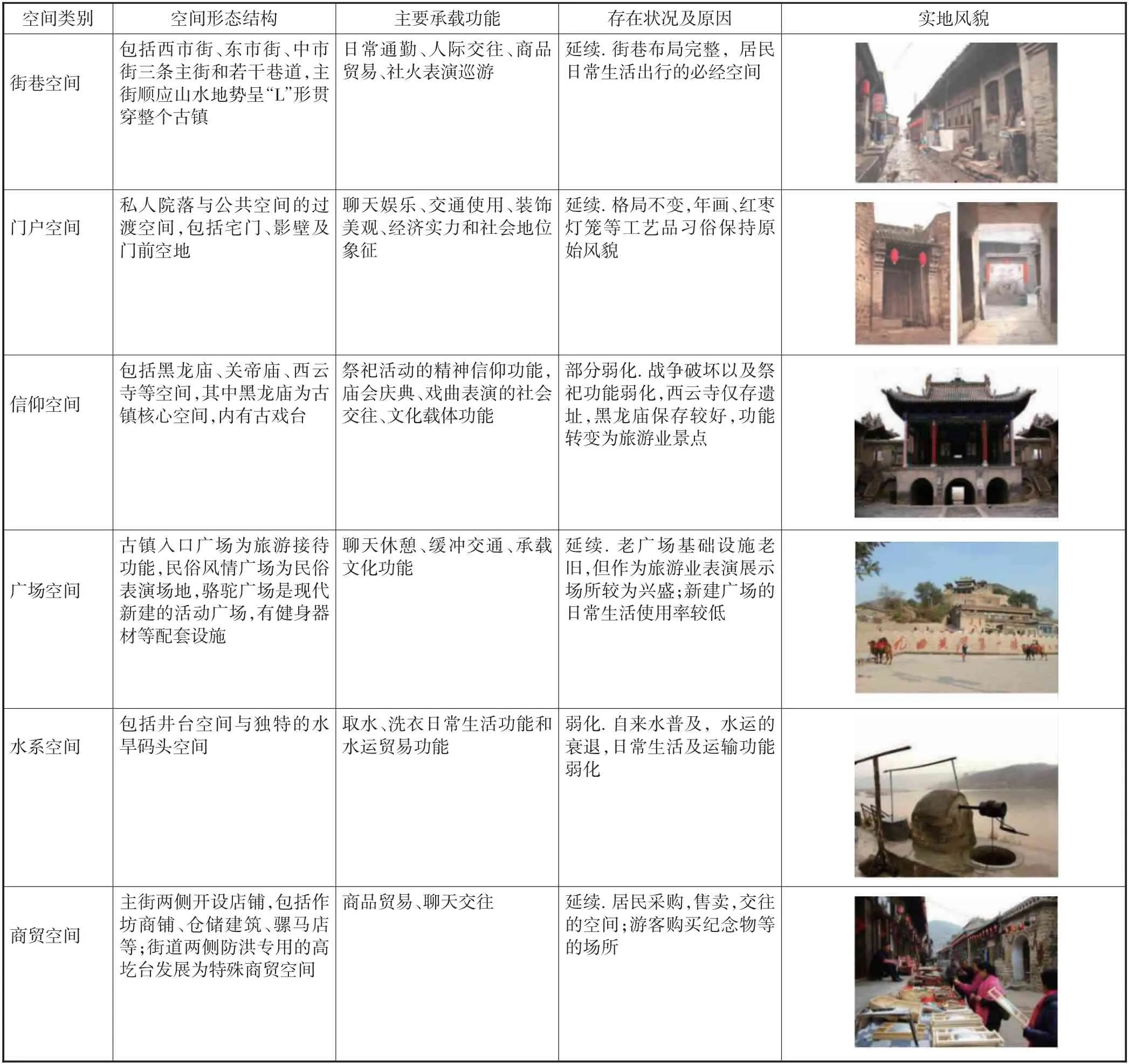

3.3.1 公共空间形态解析

碛口古镇背负卧虎山,面朝黄河与湫水河汇聚处[5].整体布局呈不规则条带状,空间形态独特.以街巷格局为骨架,与门户空间、信仰空间、广场空间、水系空间、商贸空间等空间相结合(见表3),构成了村镇公共空间结构体系.

表3 碛口古镇公共空间解析

3.3.2 公共空间肌理分析

碛口古镇村镇公共空间具有独特的自然肌理和空间结构.笔者节选了碛口古镇西市街中的一段进行了空间结构肌理的提取,并对其公共空间序列组织进行了分析.通过分析可知,古镇总体空间组织为山、水、街巷、建筑并置的“山体—建筑—巷道—建筑—街巷—河流”结构(见图5).建筑沿主街布局,建筑间的巷道曲折狭窄.古镇有序的空间轴线与无序建筑和巷道相结合,形成独特的乡村景观风貌,展现了碛口古镇公共空间的多样性与复杂性.

3.3.3 民俗活动空间结构及组织路线分析

图5 碛口古镇局部空间肌理提取及其序列组织

在前文民俗活动的行为与空间结构研究的基础上,以碛口古镇具有代表性的民俗活动为例,对其表演者与观看者的运动轨迹进行分析,探究不同民俗活动的行为结构与空间结构(见表4). 古镇公共空间是一个连续的空间系统,每个空间相互关联、共同作用.碛口古镇最基本的民俗活动组织路线是:古镇入口—主街—公共空间节点—街巷—院落(见图6). 这种组织序列是从开放的外部空间到古镇内公共空间节点,再进入私人院落空间的转变,空间层次起承转合、由动至静.

表4 碛口古镇民俗活动运动轨迹及行为空间结构分析

图6 民俗活动组织路线

4 碛口古镇公共空间现状问题剖析及更新策略研究

4.1 碛口古镇公共空间现状问题剖析

通过问卷调查、实地观察、数据资料的分析,从公共空间中的居民主体、行为活动、形态结构的三要素出发,来探寻主体层面、文化层面以及空间层面所存在的问题.

4.1.1 主体层面的思想认知的不足及其需求的增加

经过实地调研数据分析,碛口古镇人口流失严重,86%的家庭都有成员外出打工,其中以青壮年为主.外来文化淡化了当地传统文化,居民缺乏文化认同与文化自信,对从事民俗相关的工作较为排斥.居民对古镇公共空间保护的认知度与参与度也不足.另外,经济与科技的发展使得居民价值观发生转变,古镇居民不满足于当前的生活状态,希望提高经济收入,追求更高层次的生活.

4.1.2 文化层面的空间文化功能的衰退

圣诞节、快餐等外来文化,微博、微信等通信技术改变了当地居民的生活方式及思想观念,对传统文化造成冲击.当地居民对于民俗文化缺乏重视,大量民俗物件缺乏有效保护而损毁严重.另外,自来水、洗衣机、电脑的普及下,生活习惯、娱乐方式等民俗发生改变,水系空间,信仰空间等公共空间的生活日常、休憩娱乐功能都出现不同程度的衰退迹象.

4.1.3 空间层面生态环境与文化景观的破坏

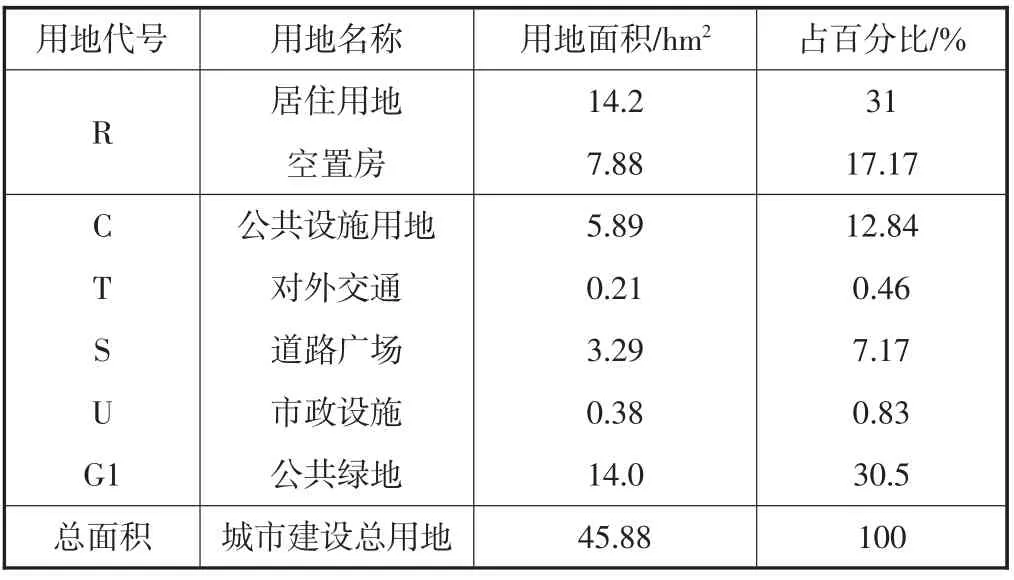

碛口古镇空间格局分区混乱,古代商贸重镇的空间功能布局与现代的空间需求不符,加上古镇自组织无序发展,古镇用地现状不合理,存在大量闲置用地(见表5).古镇大部分为山地,不适宜耕种,居民开发山体修建梯田,造成生态环境的破坏,山洪频发,携带泥土汇入河流,使得山体与水体的风貌下降.碛口古镇街巷立面、建筑风貌由于风化作用、战争因素有着不同程度的破损,如西云寺由于战争仅存遗址,另外居民修建现代风格的新房与古镇原有建筑不协调,破坏了古镇整体风貌与肌理.碛口古镇码头因航运的衰退逐步荒废,商贸活动中骆驼、骡马的栓马石也因风雨侵蚀损毁严重,高圪台这一特殊的商贸空间现在仍作为贸易场所使用,但是也有一些破损.碛口古镇在商贸运输衰落后经济薄弱,基础设施与旅游业所需的配套设施不完善.包括:公共厕所、垃圾箱等卫生设施数量不足且环境较差;排水系统不完善,仍沿用原有街巷排洪沟排水;古镇街巷路网复杂,但标识系统破损.

表5 2011 年碛口古镇用地现状[8]

4.2 基于四态融合理念的公共空间更新策略

针对上述问题,根据公共空间更新机制及四态融合理念,从公共空间主体层面、文化层面以及空间层面提出业态、文态、生态和形态方面的更新策略.

4.2.1 主体层面的业态丰富

政府可以通过宣传教育等方式提升当地居民的文化意识,制定民俗传承人保护政策,并且动员居民积极参与村镇建设,提升居民归属感与认同感.对于人居环境,应保护古镇原有生态景观,整治古镇道路系统、防灾系统、环卫系统,以满足现代生活需求.系统规划碛口古镇的产业结构,推动多业态融合.农业为旅游业农事体验奠基,并结合当地文化,发展文化产业与观光旅游业,提升古镇经济活力.

4.2.2 文化层面的文态提升

将碛口古镇当地文献古籍,传统服饰、农业器具、布艺玩偶等民俗物品放入民俗展示馆展示,建立文化景观展示区对居民生活方式进行原生态的保护.活态传承民俗文化,将民俗表演活动与旅游业结合,增加古镇公共空间游览、接待、文化展示的功能,增强古镇民俗文化活力.例如,在黑龙庙等节点空间开展盲人说唱、伞头秧歌、晋剧戏曲等传统民俗表演.将碛口古镇传统的布艺玩偶,招贤瓷器等民俗资源与旅游相结合,促进手工业、商业、饮食服务业等文旅产业发展,还可以在碛口古镇举办红枣文化节,带游客亲自采摘、品尝碛口大枣,参观红枣的加工过程,并开发红枣附属产品.

4.2.3 空间层面的形态优化、生态构建

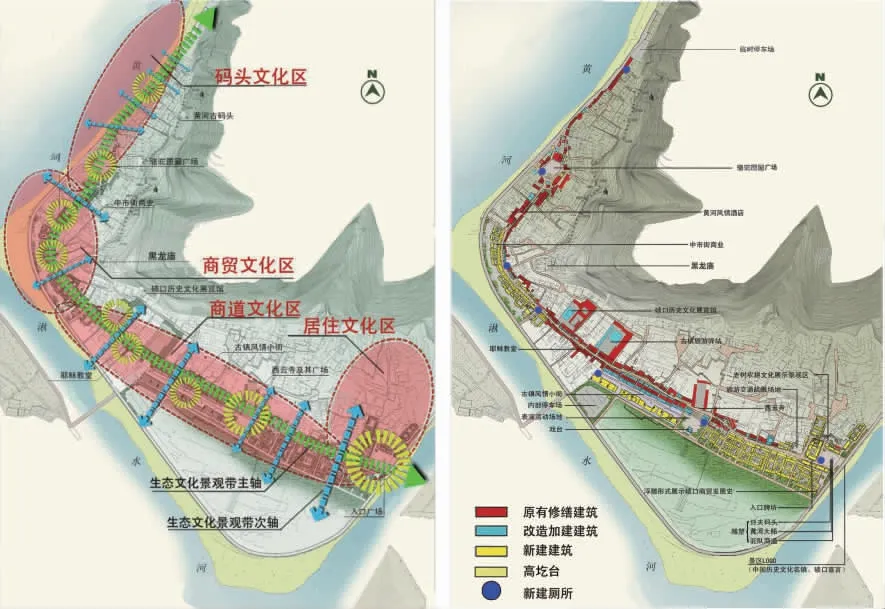

根据碛口古镇公共空间的历史演变及文化功能,将古镇分为码头文化区、商贸文化区、商道文化区、居住文化区四个区域(见图7),进行适宜性的保护与开发.码头文化区为古镇黄河文化与船运的核心区,商贸文化区为古代商业贸易及祭祀活动的主要区域,商道文化区为商贸服务及民俗文化展示功能的区域,居住文化区是古代古镇居民住宅聚集区.

(1)对生态环境破坏严重的山体退耕还林,恢复自然风貌;对废弃码头空间、河滩空间治理再利用;对古镇街巷、广场空间进行景观绿化;对人工景观如现代骆驼广场材质进行调整,并融入石碾、锄头等文化要素.以主街及两侧建筑景观为主轴、巷道为次轴,结合自然景观与空间节点,构建“丰”字形的生态文化景观带(见图7).

图7 碛口古镇功能分区及文化景观带

(2)整治拆除街巷两侧与环境不协调的店面招牌、卷帘窗,对破损的路面采用传统的砂石铺装修缮.建筑从多角度更新,对于黑龙庙、荣光店等历史建筑,在不改变原有结构、色彩的情况下,对立面外观以及女儿墙等结构进行渐进式修复更新;对仅存基址的西云寺可从建筑风貌、结构、功能等方面调研分析,条件合适可以重建;对于与原有景观风貌不协调的新建建筑,可进行适当地拆除更新(见图8).

图8 碛口古镇建筑修缮及设施布局

(3)对古井及其青石铺地用原材料修复;对水旱码头修缮更新,并作为重要的文旅景观;对栓马石遗迹用传统工艺与材料进行修复;对高圪台破损处修复,在此进行文旅产业商品售卖.

(4)完善文旅产业需求的配套设施,构建地下给水排水系统;新建仿古样式公共厕所,增设垃圾桶等卫生设施;在街巷口、主要节点设立指示标牌;优化道路环境,增加旅游业所需的停车场、体验广场等新型公共空间(见图8).

5 结 语

在乡村规划建设的大潮下,文化振兴、生态宜居等乡村振兴战略方针为村镇的民俗文化与公共空间保护更新提供了契机. 在此背景下,本文通过协同学理论探索了物质形态的公共空间与非物质形态的民俗文化间的耦合关系,结合碛口古镇民俗和公共空间现状分析,从村镇公共空间三要素的居民主体、行为活动、形态结构三方面出发,解析了碛口古镇公共空间主体层面思想认知的不足及需求的增加、文化层面空间文化功能衰退、空间层面生态环境与文化景观的破坏的三大问题,最后基于四态融合理念针对性地提出了主体层面业态丰富、文化层面文态提升、空间层面形态优化、生态构建的碛口古镇公共空间更新策略. 以期为村镇公共空间的研究提供新的思路,为村镇公共空间的保护更新起到抛砖引玉的作用.