错误信息效应的主要理论与影响因素的述评与展望

2021-01-07王析蕾贾宁

王析蕾 贾宁

摘 要 个体对原始信息的记忆受到随后错误信息的影响而产生错误记忆被称为错误信息效应。通过对新近研究的梳理与归纳,发现错误信息效应的研究热点集中于解释效应产生机制的理论研究以及效应的影响因素研究。因此,本文重点归纳和述评了错误信息效应的五种理论和三类影响因素。未来的研究建议从以下几方面开展:第一,错误信息产生机制和理论研究;第二,探讨错误信息效应的年龄特点以及脑老化的影响;第三,分别创设现实情境与网络虚拟情境,探讨不同情境中错误信息效应的产生过程;第四,利用脑电和脑成像技术探讨错误信息效应的脑机制,为检验理论提供认知神经生物学的证据。

关键词 错误信息效应;主要理论;影响因素

分类号 B84-0

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.01.006

1 引言

Loftus(1979)在研究中提出,人们从观察到某一事件到向他人描述期间,可能会接触到有关事件的一些新信息,而这些新信息会补充到原始信息的记忆中,甚至会改变原始信息的记忆。研究者关注的是,由于暴露在错误的事件后信息(post-event information,PEI)中,导致人们的原始记忆出现错误,特别是一些记忆细节被错误信息取代,这被称为错误信息效应(misinformation effect)(Ayers & Reder, 1998; Ost et al, 2013)。Loftus(1975)对于错误信息的研究具有开创性。在这项最早的错误信息效应实验中,被试首先观看视频放映,比如其中一个场景描绘了一辆停在停车标志前的汽车,随后被试被提问关于视频中的细节(其中一个误导问题是汽车停在让路标志前,旁边有其他颜色的车辆吗?),在最终记忆测试中,相比停车标志被试更容易报告让路标志。大多数错误信息效应的实验中使用了这一原始范式或其变式。自Loftus(1975)对错误信息效应开展研究以来,众多研究者在日常记忆、证人证词、广告和社交媒体传播等多领域中考察了错误信息效应(Brackmann, Otgaar, Sauerland, & Howe, 2016; Leding & Antonio, 2019; Lindsay, 1993; Nitschke, Chu, Pruessner, Bartz, & Sheldon, 2019; Szpitalak & Polczyk, 2015; Trnberg & Bauch, 2018)。例如在證人证词研究中,研究者关注错误信息效应对证人证词的影响。研究发现,目击者在证词中包含与他们所目睹的事件不一致的信息,这些错误信息来自证人所接触的其他来源信息,而证人将这些信息补充到了目击事件中,甚至改变了对目击事件的记忆(Brackmann et al., 2016; Lindsay, 1993; Szpitalak & Polczyk, 2015)。另外,在社交媒体中也存在大量的错误信息。研究者发现新闻网站、报纸等社交媒体成为了独特的错误信息来源,影响着人们对信息的认识(Trnberg & Bauch, 2018)。Szpitalak, Polak, Polczyk和Dukaa(2016)总结了错误信息效应的典型研究范式,包括三个阶段:(1)呈现“原始来源”信息,比如图片或者视频;(2)呈现“误导来源”信息;(3)要求被试回忆或者判断“原始来源”的信息。

随着研究者深入的研究错误信息效应,许多研究者开始着眼于对错误信息效应理论解释的研究。Loftus(1975)首先提出了痕迹更改理论解释错误信息效应, 随后McCloskey和Zaragoza(1985)对该理论进行补充,提出了策略效应理论;之后研究者又先后提出了基于激活理论、来源监测理论、模糊追踪理论对错误信息效应进行解释。而在探究错误信息效应的理论解释的过程中,研究者也发现了错误信息效应的多种影响因素。因此,本文将梳理和归纳错误信息效应的五种主要理论,以及从“对被试的警示”“被试的心理状态”和“被试的认知操作”三方面对影响因素进行归纳述评,并为未来研究提出建议。

2 错误信息效应的理论

2.1 基于激活理论

基于激活理论(The Activation-based Framework)是Ayers和Reder(1998)提出的,基于激活语义网络记忆模型来解释错误信息效应。该理论假设:在学习过程中,原始信息会激活所对应的概念以及相关概念,而之后呈现的与激活概念相似的错误信息也会被相应的激活。由此,错误信息的激活便产生了错误信息效应。Gordon和Shapiro(2012)的实验证实了基于激活理论。在实验中,首先给被试观看图片,随后呈现错误信息。之后,被试完成伪装成愉悦评级任务的启动任务。启动任务中会激活三种信息:原始信息(对图片中的关键信息进行评级)、错误信息(对图片中非关键信息进行评级)和中性信息(对非图片信息进行评级)。最后,所有被试完成记忆测试。结果显示:在不同启动任务中,原始信息的激活减少了错误信息效应,而错误信息的激活增加了错误信息效应。这一结果证实了错误信息效应基于激活理论。

2.2 痕迹更改理论

痕迹更改理论(The Trace Alteration Account)是由Loftus(1975)提出的,其假定一旦错误信息被编码,原始信息的痕迹将被覆盖,并且不再以其原始形式存在。Loftus(1975)在实验中先给被试呈现一段包含“停车标志”的视频,随后在问题中提供包含“让路标志”的错误信息。研究发现接收到错误信息的被试的记忆中,原始信息“停车标志”被“让路标志”所取代。Loftus,Miller和 Burns(1978)进行进一步验证,研究错误信息效应产生是原始信息进行编码后被错误信息替换,还是原始信息没有编码,错误信息只是进行简单补充。他们给被试呈现Loftus(1975)相似的材料,但在测试时使用画图的方式,让被试画出刚才材料中的相关内容,发现被试大多画出了正确的“停车标志”说明无论原始信息或错误信息都被整合在记忆中,错误信息效应的产生是信息(标志)被编码到记忆中,随后的错误信息可能对原始信息进行替换。

2.3 策略效应理论

痕迹更改理论认为错误记忆覆盖了正确记忆。而策略效应理论(The Strategic Effects Account)是由McCloskey和Zaragoza(1985)提出的。该理论对错误信息效应的存在有两种假设:第一,错误信息并非完全覆盖原始信息的记忆痕迹,对于没有记住原始信息的被试,错误信息会对其产生偏差反应,即未能编码原始信息并被误导的被试会接受并在测试中报告错误信息。McCloskey和Zaragoza(1985)的实验进行了证实。他们修改了Loftus(1975)的实验程序:第一步,给被试呈现原始信息(如“锤子”)之后,再呈现错误信息(如“螺丝刀”)。第二步,在对原始信息进行再认报告时,只呈现原始信息(“锤子”)和新信息(如“扳手”)。研究发现大部分被试都正确记忆了原始信息。这说明之后呈现的错误信息并没有完全将原始信息的记忆痕迹完全覆盖。第二,错误信息效应可能与策略需求有关。被试可能会合理地假设,实验者提供的错误信息是对原始事件的准确反映,因此他们可能会忽视自己的记忆,而倾向于实验者提供的信息,同时他们仍然能够记住原始信息。Smith和Ellsworth(1987)的实验通过让被试观看盗窃视频,之后由实验者假扮的提问者询问被试关于视频的细节并植入错误信息,将被试分配到两种类型的提问者中:对视频内容极其熟悉的或者一无所知的提问者,发现在熟悉视频的提问者条件中错误信息显著增加,而不熟悉视频的提问者对错误信息没有影响。Schaaf,Bederian-Gardner和Goodman(2015)对四和六岁儿童进行研究,发现给予儿童适当的逆向逻辑指示,让他们不要报告后面所呈现的信息,可以有效的减少错误信息效应的影响。

2.4 来源监测理论

Johnson,Hashtroudi和Lindsay(1993)提出了来源监测理论(The Source-Monitoring Theory),认为每段记忆包括错误记忆在内都有一个来源,并由个体在检索时进行评估。有时错误信息被回忆起来,不是被实际看到的,而是因为错误信息的来源被混淆为来自原始来源记忆。这种错误被称为来源监测错误(Zaragoza & Lane,1994)。错误信息效应的产生可能受到两种条件的影响,一是被试不会自动对错误信息任务进行来源监测,需要在检索过程中增加对来源监测的积极性,帮助被试分辨来源信息。Lindsay和Johnson(1989)的實验进行证实,呈现完原始和错误信息后,将被试分为两组,一组进行最终的记忆测试,另一组不进行记忆测试仅做来源判断,发现记忆测试组比来源判断组的被试回忆更多的错误信息,可能是由于认知测试的被试是根据检索流畅程度来报告的,并没有进行来源监测;而来源判断的被试无法流畅地检索,进而积极进行来源监测。Thomas,Bulevich和Chan(2010)在最终测试前加入警告,因为警告可以提醒被试监控他们记忆的来源,从而帮助被试区分来源。研究发现警告条件下比非警告条件下,被试显著减少错误信息的记忆。二是判断来源线索(区分原始信息源和错误信息源)的可用和可靠性。如果一个被试已经获得来源线索但却并未在检索中使用,而是依赖于检索流畅性,那么被试会在测试中报告错误信息;反之,如果试图获得来源线索但由于线索很少或者没有,而产生来源监测失败从而报告错误信息。Horry,Colton和 Williamson(2014)对其进行证实,研究发现呈现完错误信息后延迟一周测试比立即测试被试会报告更多的错误信息,是由于随着时间的增加,被试对错误信息的来源线索逐渐减少,增加了记忆中原始信息与错误信息的来源混淆。

2.5 模糊追踪理论

模糊追踪理论(The Fuzzy-Trace Theory)是Reyna和Brainerd(1995)提出的,认为记忆是建立在人们对经验的理解之上的。该理论假设,在目睹一个事件时,至少并行存在两种记忆追踪模式:一种是主旨记忆模式,即追踪获得事件的理解和深层含义,比较模糊和概括;另一种是逐项记忆模式,即追踪获得具体项目的详细信息,比较精确。错误记忆是由于被试无法提取逐项追踪的精确信息,依赖于主旨追踪的概括、模糊的信息而造成的。根据模糊追踪理论,可以有以下推论:第一,错误记忆来自于对经验意义的理解和自我加工。LaTour,LaTour和Brainerd(2014)的研究证实了这一推论,发现广告中的错误信息与认知需求水平之间呈正相关,也就是说越谨慎、越善于深度处理营销传播的消费者(高认知需求水平),反而更有可能创造出错误记忆。当看到自传式广告时,高认知需求水平者倾向于更强的叙事处理,并将广告信息构建到他们的个人故事中。第二,原始信息和错误信息之间的语义关联度会影响错误信息效应的产生。Gz,Tekin和Dinn(2015)的研究证实了这一推论,发现错误信息中与原始信息语义关联强的项目比语义关联弱的项目更容易产生错误信息效应。第三,延迟回忆会改变记忆模式,影响错误信息效应。在错误信息呈现后立即要求被试对原始信息进行正确回忆,开始大部分都依靠逐项记忆模式进行回忆,而在延迟时间之后,大部分都依赖主旨记忆模式(Reyna & Brainerd,1995)。错误信息的增加来源于个体对主旨记忆的信息进行的再加工。也就是说个体根据对信息的理解自己补充了一些细节信息, 而这些信息可能是错误的。 Brackmann等(2016)根据这一推论,认为引发对事件整体理解(主旨记忆)的即时测试会增加错误记忆,而引发特定细节处理(逐项记忆)的测试会减少错误记忆。但是,他们的研究以儿童、青年、成年人为被试,发现即时测试和特定细节处理的测试都增加了错误信息效应。可见,逐项记忆仍然会产生错误信息效应,研究否定了模糊追踪理论。

2.6 五种理论的分析

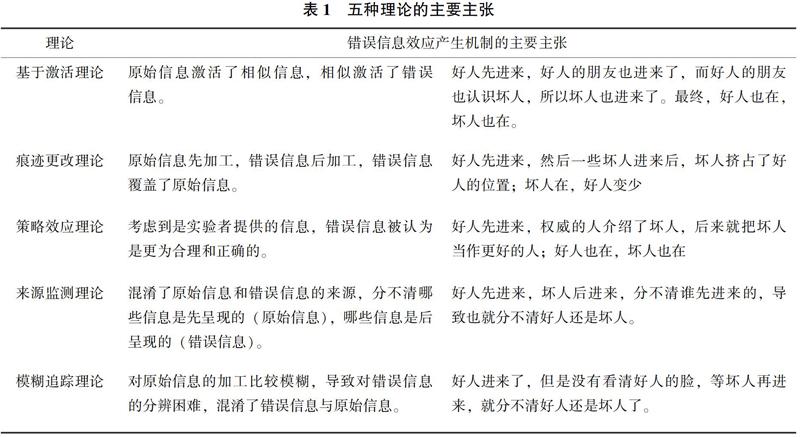

综上所述,五种主要理论从多个角度论证了错误信息效应的产生机制。各个理论虽然有各自的主张,但不是完全对立、非此即彼的,也不是各自独立,互不相关的。五种理论之间存在着紧密的联系,甚至近似的观点。为了更形象的分析这五种理论,我们将用好人和坏人来打个比喻,其中原始记忆比作“好人”,错误信息比作“坏人”,错误信息效应就是错把坏人当好人。

通过对比五个理论的主张可以看出:

第一,只有痕迹更改理论强调了错误信息对原始信息的覆盖,而其他四种理论或者提到原始信息与错误信息的并存,或者没有提及这一问题。

第二,对于坏人如何混入好人队伍,痕迹更改理论没有明确说明,而其他四种理论的理由各不相同。基于激活理论提出是由于好人的朋友也认识坏人,这一坏人也就到了好人队伍;策略效应理论强调其实被试知道这些人不是原来的好人,但是由于这些人是实验者提供的,就相信应该是好人;来源监测理论则是强调,好人和坏人本来分为两队,但是混在一起后,没有记住原来属于哪个队伍,也就难以分辨好人坏人了;模糊追踪理论提出,一开始就没有认清好人,所以也就分辨不了坏人。

针对不同的理论,对错误信息(坏人)分辨的准确性是有不同影响因素的。已有研究也探讨了多方面的影响因素。有些影响因素正是对以上理论的进一步证实和扩展,也有一些影响因素在其他方面有新的发现。

3 错误信息效应的影响因素

根据对大量研究成果的分析,发现影响因素主要来自三方面:被试的心理状态、被试的认知操作和对被试的警示。

3.1 被试的心理状态

在现实生活中人们接受错误信息时会处在不同的心理状态之中。对于这些心理状态的操作一般都是发生在正式任务之前。研究者探究了个体信心、压力产生的心理状态对错误信息效应的影响。

3.1.1 信心

研究者研究了精神安慰剂对信心状态的改变导致的错误信息效应的变化(Clifasefi, Garry, Harper, Sharman, & Sutherland, 2007)。实验者使用小苏打和水进行混合作为安慰剂,告知被试这是一种增加认知的药物。结果发现告知服用安慰剂的被试比未告知的被试认知能力得到改善,表现为更容易减少错误信息的回忆。研究认为可能是因为被试对记忆的信心增加了(安慰剂被试对他们的认知能力给予了更高的评级),而使他们能更好地区分原始信息和错误信息。 Nastaj, Szpitalak和Bbel(2019)研究以咖啡为安慰剂,告知其可以增加对记忆的积极影响,发现与未服用安慰剂的被试相比,服用安慰剂的被试也显著减少错误信息的影响。 Polczyk, Szpitalak和Dukaa(2013)还研究了强化成功和强化失败对错误信息效应的影响。研究中,先让被试回忆最有成就的事情并在记忆测试中给予积极反馈作为强化成功,而强化失败是回忆生活中最失败的事情并给予负面反馈。研究发现强化成功组比强化失败组更好的减少错误信息效应。Szpitalak和Polczyk等在隨后的实验中多次证实了强化成功经历这种增强信心的操作能够有效减少错误信息效应(Szpitalak & Polczyk, 2015; 2019)。

3.1.2 压力

压力会影响被试的心理状态,特别是在证人证词的错误信息效应研究中受到更多关注。目击者在报告中会有不同程度的压力(stress),这就使目击者的记忆程度产生偏差。Schmidt, Rosga, Schatto, Breidenstein和Schwabe(2014)研究压力是如何影响错误信息的。实验共三天:第一天测量被试的血压、心率等生理指标和情绪量表,并播放情绪中立和消极的视频;第二天将被试分为压力组与非压力组,压力组接受特里尔社会压力测试,并进行含有错误信息的测试问题;第三天测量被试的生理和心理指标,并进行最终记忆测试,结果发现压力组的错误信息效应显著减弱。Nitschke等人(2019)的研究中探讨了压力强度和时间延迟两个变量,发现高压力更能有效地减少错误信息效应,并且在延迟多天后仍有效。Zoladz等人(2017)研究学习前短暂的压力对后续的错误信息的影响,将被试分为手浸泡冰水三分钟的压力组和浸泡温水的无压力组,并随后在三天或三周后让被试完成最终记忆测试。结果发现在不同压力下,个体都存在错误信息效应。但有趣的是,对压力表现敏感的被试,无论在三天还是三周后都能有效的减少错误信息。这说明由压力引起的自我警醒可以保护记忆不受到随后错误信息影响。

可见,增加被试的信心和压力都能够减少错误信息效应。这两种因素的操作一般都是在正式任务开始之前。增强信心能够提高被试完成任务的效能感,压力能够提高被试对任务的认真程度,这两种影响对以上五种理论都适用。从具体层面,增加信心是让被试对自己的判断更为坚定。根据策略效应理论,错误信息效应是由于被试认为实验者提供的错误信息是合理的和正确的。那么,如果加强了被试的信心,就可以鼓励被试坚定自己的选择,坚持对原始信息的肯定和对错误信息的否定。增加压力则是提高对错误信息的敏感度,这就与模糊追踪理论和来源监测理论有关。增加压力可以让被试更认真的记忆错误信息(模糊追踪理论),以及错误信息的来源(来源监测理论),提高对错误信息的分辨准确性。

3.2 被试的认知操作

被试的认知操作也会影响着错误信息效应。认知操作发生在正式任务中的各个阶段。研究者分别从扫视、元认知、合作记忆三方面来探讨被试的认知操作对错误信息效应的影响。

3.2.1 水平扫视

扫视是快速地从一个方向看向另一个方向,典型的运动形式是水平扫视和垂直扫视。Christman, Garvey, Propper和Phaneuf(2003)研究发现,水平扫视能够提高字词再认任务中的击中率并减少虚报率。他们提出水平扫视能够激活大脑两半球的协同活动,从而对情景记忆有促进作用。Parker, Buckley和Dagnall(2009)在文中提到水平扫视能够减少虚报率的一个推测是,水平扫视能够促进提取后监测(post-retrieval monitoring processes)的作用,即能够通过增加对记忆来源信息的注意来减少错误信息。他们的研究也证实了水平扫视的眼部运动确实能够减少错误信息效应。Lyle和Jacobs(2010)等的研究也发现扫视比注视增加了正确信息记忆的信心和减少了错误信息记忆的信心。这可以用来源监测理论解释。

但是,Houben, Otgaar, Roelofs和Merckelbach(2018)的研究却发现相较于注视组,扫视组的回忆中的错误信息效应增大了。接着,后续一些研究者复制了Houben等(2018)的实验,研究结果又再次反转,发现扫视组并没有增加被试对错误信息的记忆, 反而减少了对错误信息效应(Calvillo & Emami, 2019; Van Schie & Leer, 2019)。为什么会出现研究结果的分歧呢?扫视到底是减少还是增加错误信息效应呢?Houben等(2019)对于研究结果的分析解释为,扫视发生的阶段非常关键:如果扫视发生在原始信息之后、错误信息之前,被试更易产生错误信息的回忆;如果扫视发生在错误信息之后,则减少错误信息效应。这是因为,Houben等(2018)在文中提到扫视会减弱信息的生动性和情绪性(Lee & Cuijpers, 2013),变得更为平淡,缺少细节。根据模糊追踪理论,扫视就会让被试对于原始信息的记忆倾向于主旨记忆,这样就容易接受后面的错误信息。另外,也可以用基于激活理论来解释。根据基于激活理论,由于扫视使原始信息的生动性减弱,就更为普通,这样激活的信息就缺少了细节和可分辨性。这就很难确定后面的错误信息与这些激活的信息无关,也就不容易被拒绝,这就导致了错误信息效应。

因此,错误信息前扫视与模糊追踪理论和基于激活理论有关。错误信息后扫视与来源监测理论有关。

3.2.2 元认知

元认知(metacognition)是对自己认知加工过程的自我完善、自我评价和自我调节。根据来源监测理论,在呈现完包含错误的叙述信息后加入元认知策略可以更好的元记忆监控,这就会帮助个体记忆原始信息从而减少错误信息。Bulevich和Thomas(2012)研究由测试类型(线索回忆和再认)和检索类型(标准型和支持型)组成的检索需求对老年人和青年人的错误信息效应的影响。其中,标准型检索是一般记忆测试,支持型检索是在记忆测试中给予被试额外提示,帮助被试在记忆测试中更详细的检索。研究发现检索需求促进了个体的元记忆监控,特别是支持型检索对老年人的元记忆有显著影响。但检索需求对青年人的元记忆没有影响,这是由于年轻人在接受一项测试(线索回忆)时,会自动地进行元记忆监测,不需要检索需求的推动。而老年人则需要额外的明确指导, 以改善元记忆监测。 Bensley和Lilienfeld(2017)在文中提到批判性思维(Critical thinking, CT)可以减少人们的错誤记忆。批判性思维是元认知的一种,是通过准确地监控和调节一个人的思维质量来进行元认知。他们发现认同更多错误观念的人,是因为其对信息内容的元认知监控不准确;而在批判性思维过程中,获得明确的反驳错误信息的证据时,人们往往就会减少错误信息的记忆。Moore, Lampinen, Gallo, Adams和Bridges(2018)研究了儿童使用“回忆拒绝”和“诊断监控”这两种元认知策略来减少错误信息效应。回忆拒绝是指在记忆中搜索能在逻辑上推翻对错误信息陈述的回忆。当信息是互斥的时候,回忆拒绝是一个特别有用的策略。例如,如果一个人回想起在一组学习过的单词中看到过单词“large”,而他能够推测出同义词“big”从未出现过,那么他可能会拒绝“big”。诊断监控是指当试图确定某个事件是否发生时,人们会在记忆中搜索确认或否认该事件发生的细节,如果回忆的细节与检索期望不匹配,则认为该事件未发生,属于错误记忆。研究结果发现,与一年级的儿童相比,三年级的儿童更能运用元认知策略来减少错误信息效应,对事件的细节记忆也更好。显然,来源监测理论能够更好地解释元认知对错误信息效应的影响。

3.2.3 合作记忆

合作记忆(collaborative recall)同一事件时会记住关于同一事件的不同细节,当他们讨论事件时,会交换新的或者包含错误的信息。有研究采用错误信息效应范式研究了合作回忆对错误信息影响,发现与独自回忆相比,合作记忆可以有效的减少错误信息(Karns, Irvin, Suranic, & Rivardo, 2009)。French, Garry和Mori(2011)实验中让两个人在不知情的情况下观看不同版本的视频,并对关键差别进行讨论。结果发现对错误信息的察觉取决于自己对于另一人的信任程度。可见,合作记忆中的错误信息与合作者之间的信任有关。Goodwin, Hannah, Nicholl和Ferri(2017)进一步研究了信心和错误信息对共同目击者团体和与记忆准确性的影响。研究中,事先安排的实验者作为被试的合作者,分为两种类型的表现:高信心和低信心。由合作者在讨论中对关键词植入正确或者错误信息。讨论后,让被试和合作者撰写对之前观看视频的叙述信息。最后,再对被试单独进行记忆测试。研究发现无论信息错误或者正确,被试都会受到高信心合作者的影响。也就是说,当合作者持有高度自信时,被试往往会对自己的记忆进行修正。Rossi-Arnaud等人(2020)研究合作记忆中即时或延迟记忆任务对错误信息效应的影响,发现合作可以增加目击者检查他人反应的准确性,并通过讨论来改善错误记忆的倾向。并且无论是即时测试还是延迟测试,合作都减少了错误信息效应。

可见,合作记忆能够通过被试之间的讨论增加记忆的细节以及对原始信息记忆的信心。因此,合作记忆对于错误信息效应的影响是多方面的。首先,合作记忆中的讨论能够丰富记忆的细节,这就促进了逐项记忆,这就与模糊追踪理论有关。第二,合作记忆促进了对信息来源的监测,区分原始信息还是错误信息,这就可以用来源监测理论解释。第三,合作记忆能够提高被试对记忆提取的信心,这就避免了策略效应理论中对错误信息的误信。

3.3 给被试的提示

有研究发现,在提供错误信息之后,给被试提示,能够显著减少回忆中的错误信息。这类提示主要是以警告和纠正两种方式给出。

3.3.1 警告

警告(warning)一般采用指导语形式或者警示被试错误信息的危害故事为主,放在叙述信息与最终记忆测试之间,通过引起被试对叙述信息的关注与警惕,从而减少对错误信息的回忆(Manley & Chan, 2019; Thomas, Bulevich, & Chan, 2010)。早期研究采用的是一般警告,例如“考虑一下,研究发现前面有些被试的记忆信息被错误信息替换了”。Skagerberg和Wright(2009)研究发现得到警告的被试与没有得到警告的被试相比,会更仔细地检查信息来源的特征,更有效地监控记忆,报告错误信息的比率显著下降。Wyler和Oswald(2016)研究中区分了叙述信息中的中心项目和边缘项目。中心项目只指关键人物(如主人公)或处于场景中间位置的事物;边缘项目是指不重要或处于场景边缘的事物。研究发现:这两类项目信息上都出现了错误信息效应,但是警告只减少了中心项目的错误信息效应。Calvillo和Parong(2016)采用信号检测分析法进行研究,发现与没有警告相比,警告并没有显著增加记忆的准确性,但降低了对错误信息的反应。他们给出的解释是警告使被试在回答问题时更加保守。还有研究将警告区分为一般警告和具体警告(或详细警告)。闫阅,徐建平和彭宇(2015)研究具体警告对错误信息效应的影响。具体警告是在错误信息之前,给被试呈现证人由于律师受误导从而造成冤案发生的图文故事。研究发现采用案例相结合的警告方法比语句警告更能显著减少错误信息效应的影响。Higham, Blank和Luna(2017)在研究中将警告分为具体警告和一般警告。具体警告是指测试问题中不同颜色标出的关于错误信息的提问。研究发现无论是在再认任务或者线索回忆任务中警告都会减少错误信息效应;与一般警告相比,具体警告更能减少错误信息效应。

3.3.2 纠正

纠正(correcting)与警告相比,除了警告错误之外还提供了正确信息。纠正的具体操作是,在呈现完与原始信息相关的叙述信息之后,撤回对原始信息的错误描述并补充正确信息。纠正会鼓励被试更有策略地获取哪些信息是正确的,哪些是错误的信息。Bode和Vraga(2015)对错误信息的纠正在社交媒体上的作用进行研究。研究者使用了Facebook的一个新功能,当人们点击Facebook内部的链接时,它会给被试呈现一个错误的标题,并包含支持这一论点的新闻故事。这些故事包含了四种信息:(1)支持论点的错误信息;(2)纠正论点的错误信息;(3)同时支持和纠正论点的错误信息;(4)无关故事。研究发现当故事纠正了错误信息时,错误信息就会显著减少。还有研究发现图书馆可以通过纠正来辟谣新闻报道中的错误信息(Batchelor,2017)和网络上的错误信息(Sullivan, 2019)。对于纠正减少错误信息的作用方面,从纠正的内容和时间方面做了研究。例如Swire, Ecker和Lewandowsky(2017)研究发现纠正时呈现的细节越详细,被试越能减少错误信息;相比于三周后进行纠正,一周内的纠正对减少错误信息更有效。但是Crozier和Strange(2019)发现无论叙述信息与纠正信息之间时间间隔长短,纠正对错误信息的减少都产生积极作用。Vraga和Bode(2017)研究专家权威的纠正对医疗健康的错误信息的影响,发现专家权威比个人的纠正更有效。Van der Meer和Jin(2019)研究发现来源于政府机构的详细纠正要比来源于社会人员的简单纠正更能减少错误信息。Gesser-Edelsburg, Diamant, Hijazi和Mesch(2018)研究社交媒体对错误信息的影响,发现被试都倾向于基于理论的纠正,同时详细的纠正更能减少犹豫不决型被试的错误信息。

可见,利用警告和纠正能够减少错误信息效应,其作用机制就是提高了被试对错误信息的警觉。根据警告和纠正中的提示,可以以痕迹更改理论来解释二者的作用。一般的警告都是“考虑一下,研究发现前面有些被试的记忆信息被错误信息替换了”,这就提醒被试应该注意减少错误信息对原始信息的替换。另一个方面,也可以从策略效应理论来解释。因为策略效应理论提到的是,被试认为实验者提供的错误信息是合理和正确的。而如果实验者明确提出了警告和纠正,就打消了被试的这种想法,更能坚定自己的判断。

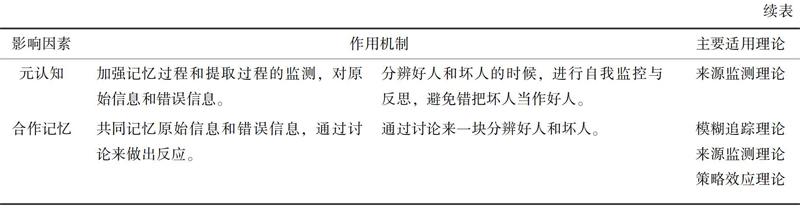

3.4 影响因素的分析

为了更形象的分析这些影响因素,仍然是用好人和坏人来打个比喻,其中原始记忆比作“好人”,错误信息比作“坏人”,错误信息效应就是错把坏人当好人。具体内容见表2。

4 对于理论和影响因素的统合

本文詳细梳理错误信息效应的五种理论和三类影响因素,以及不同影响因素的作用与理论解释之间的关联。另外,本文通过“好人/坏人”的比喻形象地分析了理论的主旨和影响因素的主要作用机制。为了更好地统合影响因素和相关理论,综合以上的讨论分析,以错误信息效应的任务流程为轴,分阶段探讨影响因素的作用和对应的理论解释,见图1。主要观点是:第一,被试心理状态的影响主要发生在正式任务之前,包括信息和压力;第二,认知操作是发生在正式任务的不同阶段,其中扫视可以在提供错误信息之前或之后,元认知和合作记忆则是贯穿整个认知任务的;第三,给被试提示一般发生在提供错误信息之后;第四,不同的影响因素的作用机制与一个或多个理论有关,详见表2和图1。

5 展望

通过对已有研究的述评,会发现错误信息效应理论的研究已有将近四十多年的历程,理论不断丰富并且从不同角度论证了错误信息效应的产生机制。另外,研究者也试图从多角度探讨错误信息效应的影响因素,以便尽量减少甚至消除错误信息效应。错误信息效应在现实生活中确实大量存在,而且在某些方面(例如证人证词)还有着重要影响,值得更为深入和丰富的研究。通过对以往研究的述评,未来的研究可以从以下几个方面开展。

第一,理论之间适用条件方面。本文分析了五种理论之间的异同点,发现几种理论之间并不是非此即彼的,而是在原有基础上发展或者是在不同领域的扩展。而今后的研究可以深入研究错误信息效应的产生机制,关注如何检验这些理论的合理性,一方面进一步区分理论之间的适用条件,另一方面尝试进行多理论的整合。

第二,从发展心理学的视角开展研究。探讨不同年龄群体的错误信息效应。大部分研究都以成年人为被试,对于儿童(Moore et al., 2018)、老年人的错误信息效应研究较少,未来可以拓展错误信息效应研究的被试群体。同一影响因素对于不同的被试群体的影响是不同的,有研究发现元认知策略对于成年人和老年人在错误信息效应的效力是不同的(Bulevich & Thomas, 2012)。未来可以将研究拓展到儿童、成年、老年人之间在同一因素下的差异,便于进行错误信息效应的发展趋势的描绘。

第三,從现实情境和网络虚拟情境角度开展研究。在现实情境中,许多研究主要集中于对影响因素的基础性研究,通过变化植入的错误信息数量(Pena, Klemfuss, Loftus, & Mindthoff, 2017)、最终记忆测试的类型(Bulevich & Thomas, 2012)、即时或延迟测试(Rossi-Arnaud et al., 2020)等形式来研究具体的影响因素,但对于植入错误信息的方式大部分采用书面表达的形式,通过听觉植入错误信息比较少、面试访谈法主要应用于儿童,可以在未来将两种形式融入于成人植入错误信息的方法,比较符合实际情境。Carlson等人(2016)研究发现观看载有原始信息的图片10s比3s能够记忆更多的细节,今后可以研究载有原始信息的视频时长对于记忆的影响以及视频与植入错误信息之间的时间间隔对于记忆的影响。同时研究发现信心、压力对错误信息的减少起作用,未来可以研究不同情绪下错误信息效应的变化程度,也可以采用多种因素对错误信息效应进行研究,并且大多实验都在实验室内完成,可以将实验拓展到现实情境中完成。在网络虚拟情境中,对于错误信息效应的研究主题比较单一,主要集中于医疗健康(Bode & Vraga, 2015; Vraga & Bode, 2017)和政治话题(Van der Meer & Jin, 2019)中存在的错误信息效应,未来研究可以进行在网络上其他主题的错误信息效应的研究。并且网络环境研究中大部分都只采用单一的视频或者网页内容进行研究,未来可以采用更多样化的视频、非静态的图片形式呈现,丰富错误信息呈现的方式。

第四,错误信息相关的脑机制及其应用方面。采用认知神经科学的脑电和脑成像技术来探讨错误信息效应的研究较少。脑电对错误信息效应的研究主要是将视觉错误信息效应范式与事件相关电位相结合,发现额叶可以激活人们辨别错误信息与正确信息的区别(Volz, Stark, Vaitl, & Ambach, 2019)、顶叶与错误信息相关(Meek, Phillips, Boswell, & Vendemia, 2013),未来研究可以探讨其他通道的错误信息效应范式,比如听觉错误信息效应中相关脑区位置。关于脑成像技术的错误信息效应的研究主要集中于基础性研究,在实验室进行,未来研究可以利用近红外比脑电便捷这一优势,使用在更加广泛的任务和生态环境中研究错误信息效应相关的脑机制。同时未来的研究也可以让脑电与脑成像技术相集成,收集的数据互相互补,可以更准确的研究错误信息的脑机制。

第五,提倡本土研究取向。以往研究表明,美国、土耳其、荷兰等国家都对错误信息的理论和相关的影响因素进行过研究。证人证词主题下中国大学生存在着错误信息效应且警告可以减少合作记忆(曹海丽,张明, 2012)和个人记忆(闫阅等, 2015)中的错误信息,但对于其他错误信息效应的影响因素在我国的作用,以及不同被试群体下影响因素的效力是否相同也是未来可以考虑的方向。我国主要集中于对于证人证词的错误信息效应的心理研究,而对于网络环境中的错误信息还有待研究。

参考文献

曹海丽, 张明 (2012). 警告对共同目击者讨论后产生的错误记忆的影响. 心理与行为研究, 10(2), 88-91.

闫阅, 徐建平, 彭宇 (2015). 重复测量和具体警示对错误信息效应的影响. 心理与行为研究, 13(4), 485-489.

Ayers, M. S., & Reder, L. M. (1998). A theoretical review of the misinformation effect: Predictions from an activation-based memory model. Psychonomic Bulletin & Review, 5(1), 1-21.

Batchelor, O. (2017). Getting out the truth: The role of libraries in the fight against fake news. Reference Services Review, 45(2), 143-148.

Bensley, D. A., & Lilienfeld, S. O. (2017). Psychological misconceptions: Recent scientific advances and unresolved issues. Current Directions in Psychological Science, 26(4), 377-382.

Bode, L., & Vraga, E. K. (2015). In related news, that was wrong: The correction of misinformation through related stories functionality in social media. Journal of Communication, 65(4), 619-638.

Brackmann, N., Otgaar, H., Sauerland, M., & Howe, M. L. (2016). The impact of testing on the formation of children's and adults' false memories. Applied cognitive psychology, 30(5), 785-794.

Bulevich, J. B., & Thomas, A. K. (2012). Retrieval effort improves memory and metamemory in the face of misinformation. Journal of Memory and Language, 67(1), 45-58.

Calvillo, D. P., & Emami, A. S. (2019). Do lateral eye movements increase susceptibility to misinformation? A registered replication. Psychonomic Bulletin & Review, 26(6), 1905-1910.

Calvillo, D. P., & Parong, J. A. (2016). The misinformation effect is unrelated to the DRM effect with and without a DRM warning. Memory, 24(3), 324-333.

Carlson, C. A., Young, D. F., Weatherford, D. R., Carlson, M. A., Bednarz, J. E., & Jones, A. R. (2016). The influence of perpetrator exposure time and weapon presence/timing on eyewitness confidence and accuracy. Applied Cognitive Psychology, 30(6), 898-910.

Christman, S. D., Garvey, K. J., Propper, R. E., & Phaneuf, K. A. (2003). Bilateral eye movements enhance the retrieval of episodic memories. Neuropsychology, 17(2), 221-229.

Clifasefi, S. L., Garry, M., Harper, D. N., Sharman, S. J., & Sutherland, R. (2007). Psychotropic placebos create resistance to the misinformation effect. Psychonomic Bulletin & Review, 14(1), 112-117.

Crozier, W. E., & Strange, D. (2019). Correcting the misinformation effect. Applied Cognitive Psychology, 33(4), 585-595.

French, L., Garry, M., & Mori, K. (2011). Relative-not absolute-judgments of credibility affect susceptibility to misinformation conveyed during discussion. Acta Psychologica, 136(1), 119-128.

Gesser-Edelsburg, A., Diamant, A., Hijazi, R., & Mesch, G. S. (2018). Correcting misinformation by health organizations during measles outbreaks: A controlled experiment. PloS one, 13(12), e0209505.

Goodwin, K. A., Hannah, P. J., Nicholl, M. C., & Ferri, J. M. (2017). The confident co-witness: The effects of misinformation on memory after collaborative discussion. Applied Cognitive Psychology, 31(2), 225-235.

Gordon, L. T., & Shapiro, A. M. (2012). Priming correct information reduces the misinformation effect. Memory & cognition, 40(5), 717-726.

Gz, ., Tekin, S., & Dinn, A. A. (2015). Does Semantic Association Play a Role in Post-Event Misinformation Effect? Turkish Journal of Psychology, 30(75), 44-46.

Higham, P. A., Blank, H., & Luna, K. (2017). Effects of postwarning specificity on memory performance and confidence in the eyewitness misinformation paradigm. Journal of experimental psychology: applied, 23(4), 417-432.

Horry, R., Colton, L. M., & Williamson, P. (2014). Confidence-accuracy resolution in the misinformation paradigm is influenced by the availability of source cues. Acta Psychologica, 151(1), 164-173.

Houben, S. T., Otgaar, H., Roelofs, J., & Merckelbach, H. (2018). Lateral eye movements increase false memory rates. Clinical Psychological Science, 6(4), 610-616.

Houben, S. T., Otgaar, H., Roelofs, J., & Merckelbach, H. (2019). EMDR and false memories: A response to Lee, de Jongh, and Hase (2019). Clinical Psychological Science, 7(3), 405-406.

Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. Psychological bulletin, 114(1), 3-28.

Karns, T. E., Irvin, S. J., Suranic, S. L., & Rivardo, M. G. (2009). Collaborative Recall Reduces the Effect of a Misleading Post Event Narrative. North American Journal of Psychology, 11(1), 17-28.

LaTour, K. A., LaTour, M. S., & Brainerd, C. (2014). Fuzzy trace theory and “smart” false memories: Implications for advertising. Journal of Advertising, 43(1), 3-17.

Leding, J. K., & Antonio, L. (2019). Need for cognition and discrepancy detection in the misinformation effect. Journal of Cognitive Psychology, 31(4), 409-415.

Lee, C. W., & Cuijpers, P. (2013). A meta-analysis of the contribution of eye movements in processing emotional memories. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 44(2), 231-239.

Lindsay, D. S. (1993). Eyewitness suggestibility. Current Directions in Psychological Science, 2(3), 86-89.

Lindsay, D. S., & Johnson, M. K. (1989). The eyewitness suggestibility effect and memory for source. Memory & Cognition, 17(3), 349-358.

Loftus, E. F. (1975). Leading questions and the eyewitness report. Cognitive psychology, 7(4), 560-572.

Loftus, E. F. (1979). Reactions to blatantly contradictory information. Memory & Cognition, 7(5), 368-374.

Loftus, E. F., Miller, D. G., & Burns, H. J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. Journal of Experimental Psychology Human Learning and Memory, 4(1), 19-31.

Lyle, K. B., & Jacobs, N. E. (2010). Is saccade-induced retrieval enhancement a potential means of improving eyewitness evidence? Memory, 18(6), 581-594.

Schaaf, J. M., Bederian-Gardner, D., & Goodman, G. S. (2015). Gating out misinformation: Can young children follow instructions to ignore false information? Behavioral Sciences & the Law, 33(4), 390-406.

Schmidt, P. I., Rosga, K., Schatto, C., Breidenstein, A., & Schwabe, L. (2014). Stress reduces the incorporation of misinformation into an established memory. Learning & Memory, 21(1), 5-8.

Skagerberg, E. M., & Wright, D. B. (2009). Susceptibility to postidentification feedback is affected by source credibility. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 23(4), 506-523.

Smith, V. L., & Ellsworth, P. C. (1987). The social psychology of eyewitness accuracy: Misleading questions and communicator expertise. Journal of Applied Psychology, 72(2), 294-300.

Sullivan, M. C. (2019). Why librarians can't fight fake news. Journal of librarianship and information Science, 51(4), 1146-1156.

Swire, B., Ecker, U. K., & Lewandowsky, S. (2017). The role of familiarity in correcting inaccurate information. Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 43(12), 1948-1961.

Szpitalak, M., Polak, M., Polczyk, R., & Dukala, K. (2016). The influence of social, para-social, and nonsocial misleading post-event sources on memory performance. European Journal of Social Psychology, 46(2), 185-197.

Szpitalak, M., & Polczyk, R. (2015). Reinforced self-affirmation as a method for reducing the eyewitness misinformation effect. Psychology, Crime & Law, 21(10), 911-938.

Szpitalak, M., & Polczyk, R. (2019). How to induce resistance to the misinformation effect? Characteristics of positive feedback in the reinforced self-affirmation procedure. Psychology, Crime & Law, 25(7), 771-791.

Thomas, A. K., Bulevich, J. B., & Chan, J. C. (2010). Testing promotes eyewitness accuracy with a warning: Implications for retrieval enhanced suggestibility. Journal of Memory and Language, 63(2), 149-157.

Trnberg, P., & Bauch, C. T. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. PLoS ONE, 13(9), e0203958.

Van der Meer, T. G., & Jin, Y. (2019). Seeking formula for misinformation treatment in public health crises: the effects of corrective information type and source. Health communication, 35(5), 560-575.

Van Schie, K., & Leer, A. (2019). Lateral eye movements do not increase false-memory rates: A failed direct-replication study. Clinical Psychological Science, 7(5), 1159-1167.

Volz, K., Stark, R., Vaitl, D., & Ambach, W. (2019). Event-related potentials differ between true and false memories in the misinformation paradigm. International Journal of Psychophysiology, 135, 95-105.

Vraga, E. K., & Bode, L. (2017). Using expert sources to correct health misinformation in social media. Science Communication, 39(5), 621-645.

Wyler, H., & Oswald, M. E. (2016). Why misinformation is reported: Evidence from a warning and a source-monitoring task. Memory, 24(10), 1419-1434.

Zaragoza, M. S., & Lane, S. M. (1994). Source misattributions and the suggestibility of eyewitness memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20(4), 934-945.

Zoladz, P. R., Cadle, C. E., Dailey, A. M., Fiely, M. K., Peters, D. M., Nagle, H. E., ... & Earley, M. B. (2017). Blunted cortisol response to acute pre-learning stress prevents misinformation effect in a forced confabulation paradigm. Hormones and behavior, 93, 1-8.