脱贫内生动力量表的编制

2021-01-07吴娜解智宇傅安国

吴娜 解智宇 傅安国

摘 要 为编制脱贫内生动力量表,并检验其信效度。本文通过文献检索、扎根理论与深度访谈形成问卷的初始项目。选取412名被试进行初测并进行相关分析、项目分析和探索性因素分析,再根据结果对问卷进行修订。另外选取422名被试进行正式施测并进行验证性因素分析。然后,将这两个步骤获取的数据用来进行信度和效度分析。结果表明:脱贫内生动力量表包含20个项目,由价值观、自我观、脱贫行为倾向三个维度构成,共解释总变异的69.57%,验证性因素分析显示问卷具有良好的结构效度。效标关联效度分析显示,脱贫内生动力总分与生活满意度(r=0.60)和悦纳进取(r=0.72)相关显著。总问卷的Cronbach's α系数为0.94,价值观、自我观和脱贫行为倾向三个维度的Cronbach's α系数为0.89、0.82、0.82,组合信度分别为0.89、0.81、0.83。本研究编制的脱贫内生动力量表信度和效度良好,可以用于相关的贫困心理研究与心理扶贫实践。

关键词 脱贫内生动力;心理扶贫;量表编制;信度与效度

分类号 B841.7

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.01.003

1 引言

莎士比亚曾说:“如果做好心理准备,一切准备都已经完成。”外因是通过内因起作用的,在贫困个体脱贫奔小康的过程中,内生动力这一关键心理资源的准备更是不可或缺。中共中央、国务院在印发的《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》及《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等文件中亦反复强调“激发贫困人口内生动力”,明确指出要将扶贫同扶志、扶智相结合,发挥扶贫对象的主体作用,增强贫困群众内生动力和自我发展能力,实现可持续稳固脱贫。尤应重视的是,贫困群众内生动力不足是需要长期面对的问题,脱贫攻坚期内不可能毕其功于一役,要创造条件分阶段逐步解决(习近平,2019)。激发贫困群众的脱贫内生动力,不仅对于解决脱贫攻坚期内的绝对贫困非常重要,而且对于消除将来长期存在的相对贫困亦不可或缺。

显而易见的是,脱贫“内生动力(endogenous power)”不等同于“内在动机(intrinsic motivation)”,前者是我国扶贫语境下的本土心理学概念(傅安国,2020;傅安国等,2020;傅若云,傅安国,2020),后者是西方心理学话语中自我决定理论(self-determination theory, Deci & Ryan, 1985)的概念。自我决定理论认为维持个体心理成长、健康和内化必备的三种基本心理需要分别是关系、胜任和自主(Ryan & Deci, 2000, 2017)。个体若要维持或增强内在动机,组织环境就必须让其体验到工作活动的选择感、意志感和意愿感等三种基本心理需求,一旦个体得到满足,就会有更加高效持续的工作绩效和较佳的身心健康(Gagné & Deci, 2005)。但是,我国的贫困人口大多生活在变化缓慢、长期封闭的贫困地区,许多人一辈子没有见过外面的世界,更不可能意识到自身的贫困,生活在此种环境中的个体很难产生自下而上的自主脱贫行为。正如美国著名人格心理学家大卫·范德(Funder, 2017)所言,自我决定论认为追求关系、胜任、自主这类需求源于人类本质的、内在的源头,这显然忽视了文化的熏陶及环境的影响。换句话说,内在动机的提出是基于西方学者对于人性的具体信念和假设(Markus & Kitayama, 1998), 如与社会相分离的、自主的、独立的,亦即基于犹太教—基督教的“好人”假设与高度个人主义的信念,因而它是一种北美和西欧文化的产物(Guisinger & Blatt, 1994; Sampson, 1989);但中國情境下的扶贫是由国家主导的,是基于集体智慧与力量的一种自上而下的减贫行动,通常个体能否脱贫关乎责任、义务、道德等价值观念,受到儒家文化主导下的集体主义信念所支配,因而脱贫内生动力应当是一个中国化的心理学概念(傅安国等,2020)。

既然脱贫内生动力对个体脱贫的重要性不言而喻,那么根据心理测量学的原则编制出一套《脱贫内生动力量表》(endogenous power scale for poverty elimination)就更加刻不容缓。《脱贫内生动力量表》主要有三方面的作用:一是为后面开展脱贫内生动力的实证研究,生产与之相关的知识提供科学的工具;二是为培育内生动力做准备,用来了解贫困群体的内生动力现状,确定某一特定群体是否需要以及需要哪方面的心理扶贫;三是用来评估扶贫开发工作的绩效,不仅能直接评估内生动力激发的效果,还能间接评估外部资源扶贫的效果。傅安国等人(2020)通过扎根理论研究发现,脱贫内生动力结构是由价值观、自我观与脱贫行为倾向三要素组成的层层嵌套的“洋葱模型”,贫困者只有具备三要素的积极方面,才能成为积极的进取者,才可能脱贫奔小康。本研究在该研究基础上,以相对贫困个体、成功脱贫个体及扶贫干部为研究对象,探索脱贫内生动力的结构维度,编制脱贫内生动力量表,以期开发出信效度良好、结构稳定的测量工具。

2 对象与方法

2.1 对象

初测样本:采用便利取样的方式,从某省的贫困村中,选取未脱贫个体、已脱贫个体及基层扶贫干部作为研究对象,共计发放问卷500份,回收有效问卷412份,问卷有效率为82.4%。其中,男性238人(57.8%), 女性174人(42.2%); 20~29岁96人(23.2%), 30~39岁88人(21.3%), 40~49岁81人(19.6%), 50~59岁93人(22.5%), 60岁以上55人(13.4%); 未脱贫个体128人(31.0%), 已脱贫个体227人(55.2%), 本地村干部23人(5.6%), 派驻扶贫干部34人(8.2%)。

正式施测样本:采用整群随机取样的方式,从某省的贫困村中抽取5个生产队,选取未脱贫个体、已脱贫个体及基层扶贫干部作为研究对象,共计发放问卷500份,回收有效问卷422份,问卷有效率为84.3%。其中,男性244人(57.8%), 女性178人(42.2%); 20~29岁92人(21.7%), 30~39岁103人(24.3%), 40~49岁74人(17.6%), 50~59岁90人(21.4%), 60岁以上63人(15.0%); 未脱贫个体146人(34.6%), 已脱贫个体214人(50.8%), 本地村干部26人(6.2%), 派驻扶贫干部35人(8.4%)。

对文化程度较低的被试,由经过专门训练的研究人员对照问卷进行提问,并根据被试作答进行勾选。

2.2 问卷的编制

2.2.1 项目来源

根据探究先前扎根理论所得出的脱贫内生动力结构维度的编码,结合开放式访谈的代表性条目与脱贫内生动力“三因素洋葱模型”的理论基础(傅安国等,2020),编制出涵括3个维度的《脱贫内生动力初始量表》。从以下三个方面来对问卷题项进行初筛:⑴为保证初始量表的内容效度,研究者分别征询尚未脱贫个体、成功脱贫个体及基层扶贫干部的意见,对初始量表的题项逐一进行斟酌,以确保题项达到以下两个标准:a. 所有的题项能够被贫困个体所理解(能读懂或听懂);b. 题项反映了脱贫的内生动力现状。⑵邀请了心理测量学、人格心理学及贫困治理方面的11位专家(包括3位心理测量学教授、2位人格心理学教授、3位人格心理学博士研究生、3位贫困治理的副教授)对题项的陈述句式和内容一一进行审查,以确保题项达到以下三个标准:a. 题项真实地反应了脱贫内生动力的特征;b. 每个题项反映了脱贫内生动力的相应维度;c. 题项的表述通俗易懂无歧义。研究者根据专家的反馈意见对题项进行完善和调整。⑶根据本研究对量表三个维度的内涵阐释,研究者邀请了2位心理测量学的教授和1位人格心理学的教授将相关的题项归类到所属类别。然后与研究者的归类预设进行比较,仅保留2人以上(含2人)与预设相同的题项,最终形成40个题项的初始量表,采用Likert五点量表评分。

2.2.2 初测问卷的编制与筛选

对预测样本被试集中发放预测问卷,然后依次采用项目分析、相关分析和探索性因素分析等方法,参照以下标准逐步筛选问卷题项:(1)删除题总相关不显著或相关在0.3以下的项目;(2)删除项目分析中区分度较低的项目(t值小于3或t值不显著);(3)删除因素分析中特征值大于1但包含项目低于3个的维度,删除明显双重负荷的项目;删除因素分析中负荷小于0.4及共同度低的项目。最终获得的脱贫内生动力正式量表由20个项目组成。

2.2.3 正式问卷的施测与分析

对正式样本被试采用前面取得的正式量表进行测量,将回收的数据用来进行验证性因素分析。将这两个步骤获取的数据拿来进行内部一致性信度、组合信度和效标关联效度的检验。

2.3 效标工具

2.3.1 幸福倾向量表中文版

采用在中国情境中修订(Chen, 2010)过的幸福倾向量表(Peterson, Park, & Seligman, 2005)。修订后的幸福倾向量表共18道题,包括意义幸福感、享乐幸福感和投入幸福感三个维度,每个维度包括6个题项,其Cronbach内部一致性系数分别为0.77,0.74和0.66。在本研究中量表的Cronbach's α系数为0.87。

2.3.2 悦纳进取量表

采用戴吉等(2013)编制的悦纳进取量表。悦纳进取量表共25道题,包括悦纳和进取两个维度,悦纳包括14个题项,进取包括11个题项,其Cronbach's α系数分别为0.67和0.72。在本研究中量表的Cronbach內部一致性系数为0.85。

2.4 统计工具

项目分析、相关分析及探索性因素分析等采用SPSS 20.0软件,验证性因素分析采用AMOS 22.0软件。

3 结果

3.1 项目分析

对初测样本进行项目分析,各个题项得分由低到高进行排序,得分排后27%的为低分组,得分排前27%的为高分组。对低分组和高分组进行独立样本t检验,结果显示40个项目的决断值都具有统计学意义(p<0.01)。

3.2 效度分析

3.2.1 结构效度

探索性因素分析:采用初测样本中的数据进行探索性因素分析,结果分析,KMO值为0.93,Bartlett球形检验近似卡方值为4938.59(自由度df=476),达到显著性水平(p<0.001),表明非常适合进行因素分析。采用主成分分析法和快速斜交旋转法,对题项进行探索性因素分析。抽取初始特征值大于1的因子,删除因素载荷小于0.50的题项,最终得到由3个维度构成的20个项目的量表。根据各因素内项目的含义与扎根理论的探索性研究(傅安国等,2020),3个维度分别命名为:价值观、自我观、脱贫行为倾向。价值观主要指对命运的认识、对劳动及财富的观念、认知的开放度、对家庭和子女的责任感等方面。这里的价值观是核心价值观 (与经济利益关联),而非外在价值观 (与社会赞许度密切联系)。自我观主要内容包括:独立自强且不服输的精神、自我概念和自我调节等方面。脱贫行为倾向主要指脱贫策略、脱贫素质和获取帮助等方面。3个因素对方差总变异的解释量达到69.57%,20个题项的共同度在0.55~0.75之间,因素分析结果详见表1。

验证性因素分析:使用正式样本测量得到的数据对上面获得的三因素模型进行验证性因素分析。本文还比较了可能存在的竞争模型,以确定三因素模型是否为最优,竞争模型分别是单因素模型(假定脱贫内生动力量表的20个题项均测量一个共同因素)和双因素模型(将代表内隐心理认知成分的“价值观”“自我观”合并为一个因素,将偏重于外显行为层面的“脱贫行为倾向”当作另一个因素),结果见表2。

参照心理测量学的优良模型拟合标准(吴明隆,2017),χ2/df应在1~3之间(介于3~5之间表明模型可接受),PNFI与PCFI的值应大于0.50,RMSEA的值应小于0.05(数值在0.05~0.08之间表示拟合合理),CFI、TLI和IFI通常要大于0.90。从上表可知,三因素模型的各项拟合指标均优于其他两个竞争模型,是非常理想的模型。

3.2.2 效标关联效度

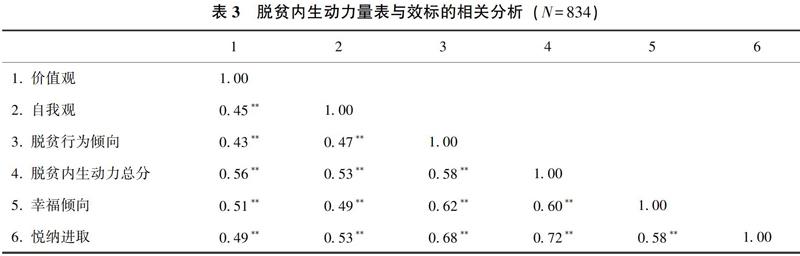

将初测样本和正式样本一起(N=834)进行效标关联效度分析,脱贫内生动力量表总分及各维度得分与两个效标变量(幸福倾向、悦纳进取)之间的相关系数(Pearson相关),结果见表3。

由表3可知,脱贫内生动力量表总分及各维度得分与幸福倾向、悦纳进取都存在显著的正相关(p<0.01,双侧检验),表明脱贫内生动力量表具有较高的效度。

3.2.3 区分度

将正式调查样本中的未脱贫个体(146人)与已脱贫个体(214人)进行独立样本t检验,在所有题项上未脱贫样本与已脱贫样本的t值均差异显著,表明所有题项均具有较高的区分度,t检验所得出的脱贫内生动力量表各题项的CR值如表4所示。

3.3 信度分析

3.3.1 内部一致性信度

将初测样本和正式样本一起(N=834)进行脱贫内生动力量表的内部一致性信度分析,结果表明脱贫内生动力量表总体的Cronbach's α系数为0.94,价值观、自我观和脱贫行为倾向三个维度上的Cronbach's α分别为0.89、0.82、0.82。表明脱贫内生动力量表及其三个维度都具有良好的内部一致性信度。

3.3.2 组合信度

组合信度又称为构念信度,主要是用来评价一组潜在构念指标之间的一致性程度(黄芳铭,2005),通常被当作检验潜在变量的信度指标(吴明隆,2017)。组合信度的计算公式如下:

在此公式中,θ是观测变量中的误差变异量,λ是观测变量在潜变量中的标准化参数估计(即因素载荷量);一般认为潜变量的组合信度高于0.60时,说明模型有较高的内部一致性程度(吴明隆,2017)。本文中各个潜变量的组合信度依次为:0.89、0.81、0.83,高于0.60的标准,表明各维度具备良好的组合信度。

4 讨论

本文在理论分析和质性探究的基础上,根据心理测量学的原则和程序,对脱贫内生动力的内容结构进行了探讨。首先,根据先前探究扎根理论所得出的脱贫内生动力结构维度的编码,结合开放式访谈的代表性条目与脱贫内生动力“三因素洋葱模型”的理论基础(傅安国等,2020),确定量表的结构与初测题项,并邀请相关专家对题项进行审查和归类。然后依次经过项目分析、EFA、CFA以及信效度检验,得到正式的脱贫内生动力量表。研究结果表明,量表的信度和效度均符合心理测量学的要求,验证性因素分析表明三因素的量表结构模型拟合指数良好,且问卷具有较好的区分效度,表明本文编制的脱贫内生动力量表是合理有效的。脱贫内生动力量表不仅能够为系统量化的研究开展提供工具,为贫困的精准治理提供依据,而且还能用来评估扶贫开发工作的绩效。

4.1 脱贫内生动力量表的各维度内涵

研究结果显示,中国脱贫攻坚情境中的脱贫内生动力为三因素结构,亦与质性研究提出的脱贫内生动力三因素洋葱模型(傅安国等,2020)相一致,它涵括价值观、自我观和脱贫的行为倾向三个维度。结合进一步的访谈研究发现,已脱贫的个体在脱贫内生动力量表的三个维度上均为积极正向的表现(如图1),因而量表可从价值观、自我观和脱贫的行为倾向三个方面对个体能否脱贫进行区分。脱贫内生动力量表具有如下特点:

首先,量表的第一个维度是价值观。它既处在人格的核心位置又处在内生动力的核心地位,是人们判断好坏、美丑、对错、益损及违背或符合自身意愿的信念系统,它为人们自认为正当的行为提供理由支撑,并影响着人们在生活中做出各种选择,不断引导着人们的理想追求(黄希庭,2014; 2017)。价值观是人们在社会化的过程中逐步形成的具备文化特殊性的价值信念,因此,价值观是社会文化的产物,它一旦形成就很难改变(黄希庭,2014)。贫困个体选择何种生活方式和人生目标都由其价值观决定,它为贫困个体的行为提供信念支持,是其行为的核心动力(傅安国,邱林晚,2018;傅安国,吴娜,黄希庭,2019a,2019b;傅若云,傅安国,2020)。脱贫内生动力的价值观在题项上表现为人生价值观、劳动价值观、观念开放性及家庭价值观等,探究贫困个体的价值观具有非常重要的实践意义。脱贫者在价值观上表现出高分,表明其拥有的正确价值观,必定是集体主义取向的,且与其责任、义务和道德相关联的,而自私自利、对家庭没有责任感的个体是很难以脱贫的。如果价值观不正确,贫困个体就很难产生积极正向的内生动力。正确的价值观是脱贫致富并获得幸福的源泉。树立了正确的价值观,对未来抱有信心,个体就更倾向于做长远的打算,也就更容易脱贫(傅安国,2020;傅安国等,2020)。

其次,量表的第二个维度是自我观。自我觀是一个人关于自己、自己与他人、自己与社会及环境的观念系统,它建立在自我统一性的基础上(黄希庭,郑涌,2005)。自我观不仅决定着个体对未来的期待,还决定着个体对自身经验的诠释,人们的行为方式往往与其自我观念相一致(黄希庭,尹天子,2016)。在自我观上得分低的贫困个体,往往认为自己能力有限、难以改变贫困状况,那么他就很难产生主动脱贫的行为。譬如,在政府的帮扶下养几头猪在一场猪瘟中全死了,他更倾向于解释自己能力不行、改变不了任何东西,脱不了贫正是自己“期待”的结果。自我观念会引发自我实现的预言,即个体倾向于采取与自我观念相一致的行为,进而使得对自我的预期成真(黄希庭,郑涌,2005)。因此,拥有积极自我观念的个体,能将各种经验或期待都赋予积极含义;若自我观念消极,那么各种期待或经验就会同消极的自我评价及行为联系起来。脱贫内生动力量表的自我观在题项上包括自强动力、自我概念和自我调节等方面。只有在正确价值观的基础之上,个体才能被引导形成自信、自爱、自省、自强与自立的积极自我概念(黄希庭,2017)。

最后,量表的第三个维度是脱贫行为倾向。高分的已脱贫个体呈现主动脱贫的行为倾向,第一是要确立脱贫的目标并制定脱贫规划,还要有能力扩充家庭的增收渠道;第二是要具备脱贫的素质,以及具备观察学习的文化水平、掌握脱贫致富的技能与知识并有克服困难的意志(而不是畏难情绪);第三是要获取身边的人际支持,整合周围的资源(傅安国,2020;傅安国,黄希庭,2018)。积极的价值观和积极的自我观就决定着个体是否表现出积极主动的脱贫行为来。

4.2 脱贫内生动力量表的构念与相关理论的比较

本量表的三因素“洋葱模型”得到了不少研究的支撑。例如,Verplanken和Holland通过实证研究发现,只有当价值观位于自我观的核心位置且被激活时, 个体的行为才会受到影响(Verplanken & Holland, 2002)。例如,当自我关注的核心是利他价值观时,个体就会表现出更多的捐赠行为;人们的环保价值观处于自我观念的核心时,就会表现出更多环保导向的消费行为。另有研究者将价值观内化到个体的自我系统当中,激活并凸显自我,结果发现行为受价值觀的影响加强(Tao & Au, 2014)。新近的研究通过更系统地探究自我与价值观的关系,发现处于自我概念中的价值观比不包含在自我概念中的价值观更能预测环保行为等大类别行为(傅安国,2020;傅若云,傅安国,2020等; Ehret, 2019)。据此可以认为,针对个体人格来说,自我观比价值观更具有统合功能,价值观相对来说处于更核心的位置。

同时,从中国的扶贫实践来看,与重视文化系统的社会文化自我模型(sociocultural self model)(尤瑾,杨蕾,商士杰,余诗景,2016)相比,内生动力三因素洋葱模型以个体价值观为扶贫抓手,更便于心理扶贫措施的落地操作。因为贫困群众的内生动力三要素,尤其是核心的价值观,是能够培植、开发、测评与干预的;因此,讲好中国的扶贫故事,建构出契合中国扶贫情境的知识,有利于我们采取有的放矢的精准干预措施,亦有利于我们准确地理解中国的治贫和减贫,更有利于我们为全球减贫事业贡献中国方案和中国智慧(傅安国等,2020)。

综上,本研究根据心理测量学原则开发出来的《脱贫内生动力量表》包括价值观、自我观和脱贫行为倾向三个维度,量表具有较高的信度、效度和区分度,可以作为将来开展脱贫内生动力实证研究的工具。当然,本研究也存在不足之处。为了顺利获取有效的数据并方便监督量表回收的过程,本文的样本选取区域均为与研究者建立了较好合作关系的贫困县且都局限在一个省内,因此本文的结论在推论至其他地方时要持审慎的态度。从讲好中国扶贫故事的角度来看,未来应扩展研究取样范围,以便对《脱贫内生动力量表》进行精度验证。

参考文献

戴吉, 张玉桃, 邓云龙 (2013). 悦纳进取的理论构建及量表编制. 中国临床心理学杂志, 21(1), 9-12.

大卫·范德 (2017). 人格心理学:人与人有何不同(许燕, 邹丹等 译). 北京:世界图书出版公司, 368.

傅安国 (2020). 脱贫内生动力的结构、机制与治理——基于管理心理学的视角. 博士学位论文. 天津大学.

傅安国, 黄希庭 ( 2018-03-05). 开展心理精准扶贫 破解世代贫困难题. 中国社会科学报, 6.

傅安国, 邱林晚 (2018-09-03). 较低收入群体跨期选择的心理学解释. 中国社会科学报, 6.

傅安国, 吴娜, 黄希庭 (2019a). 面向乡村振兴的心理精准扶贫:内生动力的视角. 苏州大学学报(教育科学版), 7(4), 25-33.

傅安国, 吴娜, 黄希庭 (2019b). 扶贫先扶志:心理学的研究结果与质疑. 西南民族大学学报(人文社科版), 40(5), 208-214.

傅安国, 张再生, 郑剑虹, 岳童, 林肇宏, 吴娜, 黄希庭 (2020). 脱贫内生动力机制的质性探究. 心理学报, 52(1), 66-81.

傅若云, 傅安国 (2020-02-14). 脱贫内生动力:一个中国化的心理学概念. 中国社会科学报, 3.

黄芳铭 (2005). 结构方程模式:理论与应用. 北京:中国税务出版社.

黄希庭 (2014). 探究人格奥秘. 北京:商务印书馆.

黄希庭 (2017). 人格研究中国化之我见. 心理科学, 40(6), 1518-1523.

黄希庭, 尹天子 (2016). 做幸福进取者. 南京:江苏人民出版社.

黄希庭, 郑涌 (2005). 当代中国青年价值观研究. 北京:人民教育出版社.

刘恩泽 (2011). 你一定要知道的著名格言. 青岛:青岛出版社.

吴明隆 (2017). 结构方程模型——AMOS的操作与应用(第2版). 重庆:重庆大学出版社.

习近平 (2019). 在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话. 求是, (16), 1-7.

尤瑾, 杨蕾, 商士杰, 余诗景 (2016). 健康的贫富差距及其内在机制. 心理科学进展, 24(7), 1118-1129.

Chen, G. H. (2010). Validating the orientations to happiness scale in a Chinese sample of university students. Social Indicators Research, 99(3), 431-442.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of Research in Personality, 19(2), 109-134.

Ehret, P. J. (2019). Inclusion of the environment in the self: Linking values to pro-environmental behaviors (Unpublished doctorial dissertation). University of California, Santa Barbara.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.

Guisinger, S., & Blatt, S. J. (1994). Individuality and relatedness: Evolution of a fundamental dialectic. American Psychologist, 49(2), 104-111.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1998). The cultural psychology of personality. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(1), 63-87.

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 25-41.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford Press.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78.

Sampson, E. E. (1989). The challenge of social change for psychology: Globalization and psychology's theory of the person. American Psychologist, 44(6), 914-921.

Tao, L., & Au, W. (2014). Values, self and other-regarding behavior in the dictator game. Rationality and Society, 26(1), 46-72.

Verplanken, B., & Holland, R. W. (2002). Motivated decision making: Effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 82(3), 434-447.