长三角区域高等教育一体化发展探析

2021-01-07王东明李庄依张逸卿

王东明,李庄依,张逸卿

(1.上海立信会计金融学院 金融学院,上海 201620;2.上海立信会计金融学院 财税与公共管理学院,上海 201620)

高等教育协作发展是当今世界高等教育发展的重要趋势,也是我国高等教育进入“双一流”建设时期内涵式发展的需求。2019年12月,中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中提出,要“探索区域一体化的制度体系和路径模式”,到2025年,长三角一体化发展将取得实质性进展。在高等教育上,要推动大学大院大所全面合作、协同创新,联手打造具有国际影响的一流大学和一流学科。长三角区域高等教育一体化发展,可推进区域人力资源和智力资源的协同创新、资源共享,实现高校间的优势互补和错位竞争,激发高校的集群与协同效应,提升区域高等教育竞争力。

1 长三角区域高等教育一体化的现实基础

1.1 新一轮高等教育改革发展的政策支持

第一,高校“双一流”建设助力高校分类发展。2018年8月,教育部等联合下发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》中指出,加快“双一流”建设必须坚持四项原则,即坚持特色一流、坚持内涵发展、坚持改革驱动、坚持高校主体。地方政府要将“双一流”建设纳入区域重大战略,结合区域内科创中心建设等重大工程、重大计划,主动明确对高校提出需求,形成“双一流”建设与其他重大工程互相支撑、协同推进的格局,这是高校区域协同发展的明确信号。“双一流”高校的分级分类发展,有利于区域内高校的差异化发展和错位竞争。

第二,《中国教育现代化2035》支持区域教育协作发展。2019年2月,中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,提出了“融合发展、共建共享”的发展理念,明确“推进教育现代化区域创新试验是推动形成区域教育发展新格局的战略重点”,构建全方位协同推进教育现代化的有效机制,完善区域教育发展协作,依靠部门大协同、区域大协作,推进教育现代化。高等教育信息化,更能有效突破地域限制和人力流动束缚,使得区域联系更加紧密。

1.2 区域经济一体化发展的经济基础

长三角一体化发展的优势在于,地缘邻近、资源优势互补、基础交通设施发达,通过统筹规划和错位竞争,优化区域资源配置促进区域共同发展,是次区域一体化发展的典型[1]。长三角区域经济一体化是高等教育一体化发展的核心驱动力,决定高等教育一体化的发展趋势。反过来,区域高等教育一体化,为区域经济一体化发展提供智力支持,推进经济一体化发展。

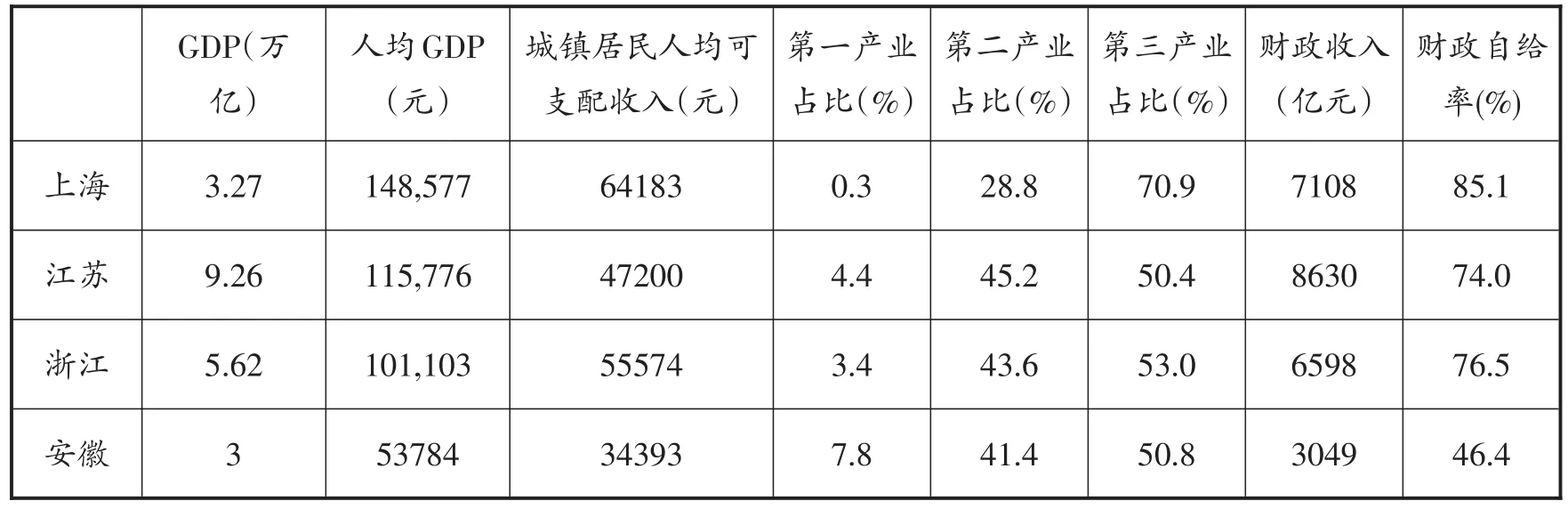

表1 2018年长三角地区经济发展基本情况

首先,区域经济总体实力强。如表1所示,2018年,全国GDP约为90万亿,上海、江苏、浙江和安徽分别为3.27万亿、9.26万亿、5.62万亿和3万亿元,三省一市占全国的23.5%。此外,区域内的人均GDP和城镇居民收入较高,江浙沪的人均GDP突破了十万元,可支配收入在5万元左右。其次,区域产业结构稳步升级。长三角地区产业结构不断升级,第三产业发展迅速,在GDP中比重大幅提高。其中,2018年上海市第三产业占比为70.9%,江苏、浙江和安徽三省也达到了50%以上,对区域经济发展拉动作用显著。相比于第一、二产业,第三产业流动性强,区域资源共享便利,有助于区域经济一体化发展。最后,区域财政状况良好。保证财政教育投入持续稳定增长,良好的地区财政是一个重要保障。各地区确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减,有力促进教育一体化发展。2018年,江苏、上海、浙江和安徽的财政收入分别排全国第二、三、四和十二位,收入分别为8630亿元、7108亿元、6598亿元和3049亿元。更为重要的是,上海市财政自给率达到85.1%,位居全国首位,江苏和浙江则在75%左右,反映了长三角地区坚实的财政基础。

1.3 长三角高等教育的发展基础

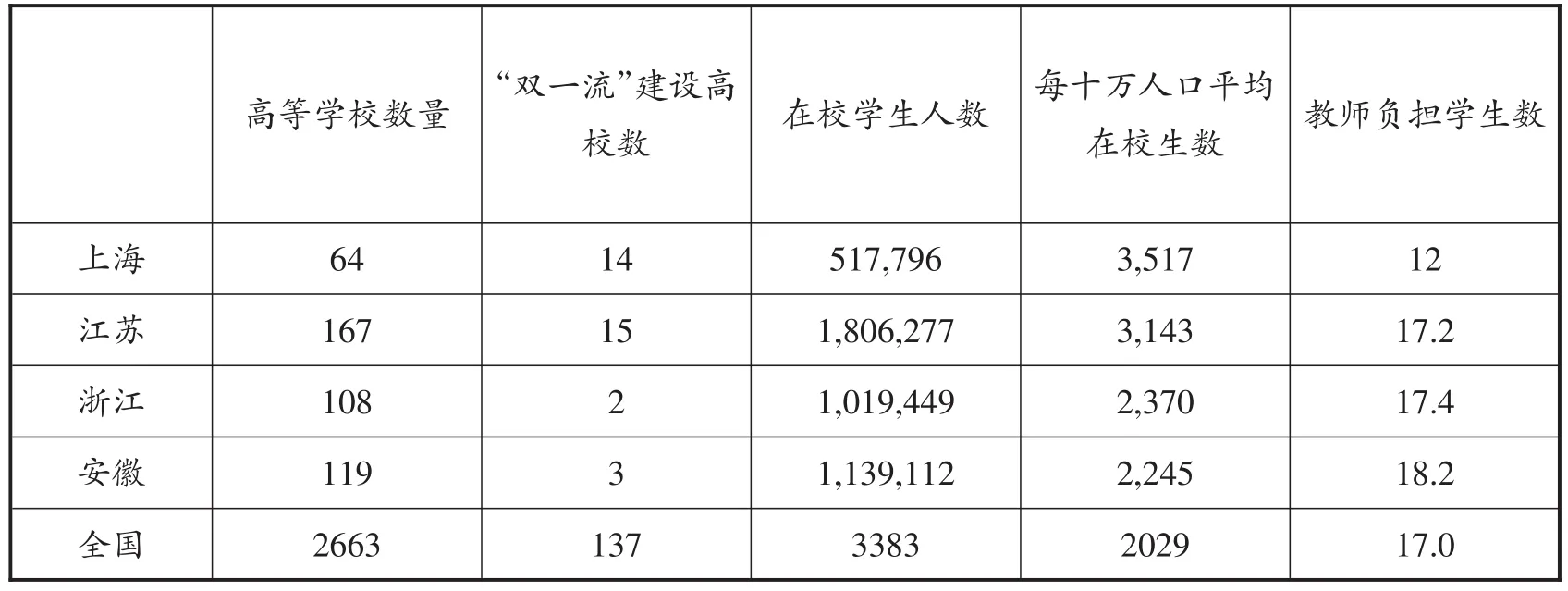

第一,长三角高等教育资源丰富,发展优势明显。长三角高校规模大,院校质量相对较高。如表2所示,三省一市的高校学校数量分别为64所、167所、108所和119所,合计458所,占全国总量的17%。其中,拥有“双一流”院校34所,占全国总量的25%,具有比较优势。从十万人口平均在校学生来看,长三角地区均高于全国平均水平,其中上海和江苏达远高于平均水平。此外,区域师资力量雄厚,师生比(或教师负担学生数)接近全国水平,其中上海高校每位教师负担学生人数为12人,低于全国平均水平的17人。

表2 2018年长三角高等学校教育情况

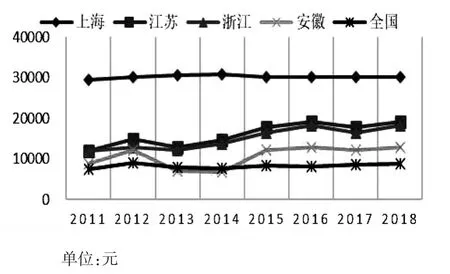

第二,高等教育的财政投入较高,但区域内具有一定差异。在我国行政管理体制下,高校经费主要来源来自于财政资金。长三角地区的经济发达,对高等教育的财政投入也高于全国平均水平。如图1所示,以我国高校在校学生生均教育经费来看,从2011到2018年,高校学生平均教育经费投入稳步增加,长三角地区生均教育经费投入明显高于全国平均水平。2018年,上海、江苏、浙江和安徽的高校生均教育经费为3万元、1.8万元、1.7万元和1.2万元,高于全国的8500元。同时,安徽省由于经济发展缘故,生均教育经费投入显著低于江浙沪,这是在一体化发展中需要关注的问题。

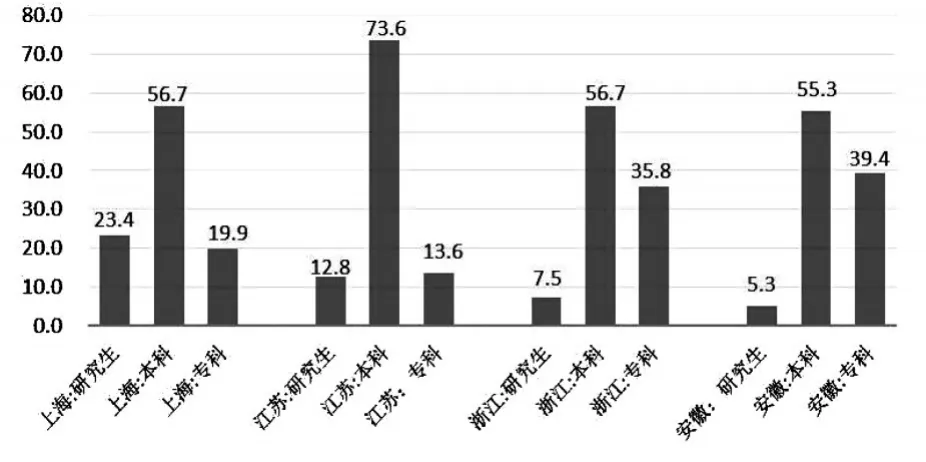

第三,教育结构具有一定的互补性,有利一体化发展。从人才培养结构来看,区域内省市之间研究生、本科和专科层次占比存在着差异,具有一定的互补性。如图2所示,在三省一市中,上海市的研究生比例相对最高,达到了23.4%。江苏省的本科生比例相对最高,占比为73.6%,而安徽省则是专科生占比最高,所占比例为39.4%。长三角内部不同层次人才比例结构的差异,对于高等教育一体化发展来讲,可以通过资源整合和协整发展,有效实现分类发展,错位竞争,提高区域高等教育实力。

图1 长三角地区高校生均教育经费

图2 长三角高校在校生不同层次人才比例

2 长三角区域高等教育一体化发展面临的难点

2.1 “条块化”行政管理体制的制度协调困境

相比于产业布局、交通设施等领域的一体化,既有的“条块化”行政管理体制对教育一体化的阻碍更为显著。由于行政壁垒未被打破,不同高校分别隶属三省一市和教育部等部委院校,考虑到地方行政考核和绩效考核的实际压力,地区间协调难度大。教育一体化涉及中央各部委、地方和不同行业等主体的错综复杂利益关系,区域内部难以统筹人事、财政经费和科研管理等重要事项。因此,区域内行政分割治理的局面,使得协调机制落实成本较高,导致跨区域教育资源的共建共享机制推进缓慢,阻碍了长三角区域高等教育一体化的发展。

2.2 区域一体化评价保障机制有待提升

持续性不足是区域性大学联盟和区域教育一体化发展中的突出问题[2]。长三角一体化发展以来,明确了一体化的发展目标,逐步构建了基本一体化框架协议和协调机制。在推进过程中,尚需一定的评价保障机制,评价、约束和激励一体化发展。此外,已有区域高等教育一体化发展保障措施,侧重于高校交流的师生数量和科研合作项目等基本保障,对投入经费、建设标准等保障不足,更缺少一体化发展的激励、监督和问责机制。

2.3 高校定位发展趋同,特色发展不足

我国高校在专科、本科和研究生的专业设置和学科发展上具有较高的相似性,发展定位多偏向综合型大学和研究型大学,存在同质化现象,使得自身特色不足。定位趋同,难以形成“和而不同、协同增效”的统一理念,不利于于区域科技创新,也使得相互之间合作不足且竞争不强,对于协作发展的态度若即若离,难以形成合力。高校办学层级的合理分类,能提高办学能效,实现区域科技创新[3]。

3 深化长三角区域高等教育一体化发展的重点

3.1 优化一体化发展机制

高等教育与区域发展之间存在相互影响、相互促进、相互依存、相互制约的动态关系。高等教育区域一体化发展体现高等教育支持区域发展、强调大学和区域社会的共同发展和良性互动。世界范围内的区域高等教育合作,均是以服务区域发展为目标,与区域内各方形成紧密的伙伴关系,共同促进区域繁荣。具体到我国“双一流”建设的发展道路,就是对接需求、服务需求,主动研究分析国家重大战略以及各地区、各行业和各领域的需求,找准切入点,服务区域经济发展,在服务经济发展中形成优势、办出特色。

上海的高等教育和区域经济发展属于良好协调落后型、浙江和江苏属于勉强协调落后型,安徽则属于中度失调落后型[4]。这表明,长三角区域高等教育一体化发展,一定程度上落后于区域经济发展,需更加明确服务区域经济发展目标。长三角高等教育一体化发展,要跟上和引领区域经济一体化发展,主动布局,积极探索高等教育一体化发展的具体实施细则,包括沟通交流机制、协调机制、保障机制等,形成契约化机制,从而深化在教学、科研、考核等方面的合作共享。

3.2 创新项目协作方式方法

在高等教育区域一体化发展中,发展目标和涉及利益主体的多元化,需要有明确的项目合作基础,强化“问题导向”。长三角区域内高校地理邻近,易于推进项目合作发展,应结合三省一市的优势资源、产业升级和科研创新等区域发展的重要问题,创新项目设置和合作方法,以规避现有行政管理体制的束缚。此外,应积极构建协同创新平台、人才培养平台和社会服务平台等,围绕“一极三区一高地”的战略定位,创新合作项目,优化推进路径,以促进协同创新和科技创新。

3.3 激活多元参与主体

在高等教育一体化发展过程中,地方政府部门、高校、企业、社会团体和师生、校友等个体,都是落实一体化发展的“经济人”,要充分激活这些参与主体,形成市场合力,才能顺利推进长三角高等教育一体化发展。

首先,对地方政府来说,需用全球化和区域化的观念发展地方经济,激活地方政府的主动性,强化政府的引导作用。其次,对于高校来讲,在“后合并时代”,高校分类发展和协同发展的趋势依然形成,要充分借助兄弟院校、企业、校友和师生等,汇聚支持发展力量,提高人才培养质量,推进学科发展和服务社会能力,提高自身竞争力。最后,企业是人才的需求方。企业发展在一定程度上,取决于高水平的人才队伍,区域人力资本水平高,其企业发展和科技创新能力较强,高等教育发展是改善区域科技创新能力的重要影响因素。长三角地区拥有丰富的企业资源和相对高效的地方政府服务体系,这是在区域高等教育一体化发展中的优势。

3.4 有机融合区域化和国际化

习近平总书记在2018年全国教育大会上的重要讲话中指出,要抓住机遇,超前布局,以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光加快推进教育现代化。经济全球化已将高等教育机构卷入全球竞争之中,两者一直是并行不悖、相互促进的。

《长三角一体化发展纲要》提出,要推动高校联合发展,加强与国际知名高校合作办学。长三角地区应积极借鉴国外高校发展的成功经验,协调国际化和区域化发展。国际化和区域化发展,均是高等教育机构参与竞争、保持院校和人才培养国家竞争力的重要手段,具有目标的一致性。结合长三角区域发展战略和“一带一路”发展战略,全面考虑区域发展、国家战略和全球格局,在办学模式、教师发展和参与国际教育组织等方面,充分融合国际化发展和区域发展。立足自身高等教育资源,本着“和而不同、兼收并蓄”的共同交流理念,结合教育国际化发展的多样性、全方位和深层次,联合发展广泛的大学伙伴计划、师生交流发展、学科协同和人才培养等,提高长三角在全球教育治理中的融入度,提升区域高等教育竞争力。