从旅游文学看宁波明清时期旅游地形象感知

——以月湖为例

2021-01-07罗丹纳

罗丹纳

(宁波大学 地理科学与旅游文化学院,浙江 宁波 315211)

一、引言

1937 年,郁达夫在《乙亥夏日楼外楼坐雨》中曾写道“江山也要文人捧,堤柳而今尚姓苏”,道出了文学与旅游地的关系——江山虽美,也需文人的妙笔为其增辉,旅游地因文学作品而有了不朽的魅力与丰富的内涵。不仅如此,对于不具备高观赏性的景观,文学作品亦能赋予其独特的内涵与美感,使其从“平常”脱颖而出成为可供观赏的“风景”。如柳宗元《小石潭记》之于永州小石潭,王羲之《兰亭集序》之于绍兴兰亭,皆因文学作品有了独特而鲜明的旅游地形象。

月湖,古称西湖,初辟于唐,扩大于宋元祐年间,形成十洲胜景。两宋后,月湖书院兴盛,先有“庆历五先生”讲学于此,后有“淳熙四君子”哲人荟萃。明清时期月湖岸边多立诗社,诗歌创作蔚然成风,其中不乏文章高手、诗词名家的作品,留下的诗文篇章众多,成为当时宁波的文化中心。深厚的文化、历史积淀并不是让一个旅游地具有独特性、标志性和知名度的充分必要条件,对这些文化、历史资源的挖掘和利用,使其作用于当代,才是如今赋予旅游地内涵的第一要义。本文以明清时期人们对月湖的旅游地形象感知为切入点,根据Echtner 和Ritchie 构建的旅游地形象理论[1],以明清时期描写月湖的旅游文学作品为文本基础,揭示该时期月湖作为旅游地的功能形象与象征形象,以期助力今日月湖园林营造中的内涵建设,提升月湖的旅游价值。

二、文献回顾

旅游地形象理论(tourism destination image,TDI)起于1971 年Hunt 的研究工作。随后出现了关于旅游地形象内涵、构成成分、特征、形成过程方面的研究成果。由于旅游地形象能够影响旅游者主观感知及其后续的旅游地选择和消费行为,该理论得到了国际旅游学界的广泛认同和重视,旅游地管理者也开始注重在具体的营销战略中树立和管理一个良好的旅游地形象来提高旅游地的竞争力。

对于旅游地形象的涵义,不同学者对旅游地形象做出了不同的定义,如Assael 将旅游地形象定义为对目的地的总体感知,它通过在不同时间从各种资源中处理信息而形成[2];Gartner认为目的地形象由3 个内部相关层次的部分组成:认知、情感和意动[3]。虽然众多学者使用”旅游地形象”这一概念,但目前该概念还没有一个统一的定义,粟路军和何学欢在综合该研究领域各学者的观点后给旅游地形象做出了一个描述性的定义:旅游地形象是旅游者对旅游地持有的感知、信念或印象的总和[4]。

对于旅游地形象的组成部分,目前主要有三类代表性观点。Gunn 将形象细致解构为原生形象与引致形象,原生形象为报纸、杂志、电视报道及其他非旅游专门信息资源共同作用的结果;引致形象则是旅游地营销和促销努力的结果[5]。Gartner 则认为旅游地形象由认知形象、情感形象和意动形象组成,认知形象是基于事实成分对目的地形成的形象,情感形象则是建立在个人价值观的基础上对对象的认知,而意动形象则类似于行为,这三种形象一起影响旅游的决策过程[3]。Echtner 和Ritchie 则将旅游地形象分为功能形象与象征形象[1],功能形象指旅游地的物理设施和有形成分;象征形象指旅游地的无形方面,如氛围和地方情感等。

由于Gunn 和Gartner 的理论均涉及旅游者在“旅游前”对旅游地形象认知及旅游决策过程,从本文的研究素材——明清诗歌中很难提炼出关于旅游者“旅游前”感知的信息,更多的是“旅游中”与“旅游后”的感知呈现,因此以上两类旅游地形象的分类方法并不适用于本研究。笔者将利用Echtner 和Ritchie 的分类原则,对明清时期月湖的旅游地形象进行解构。

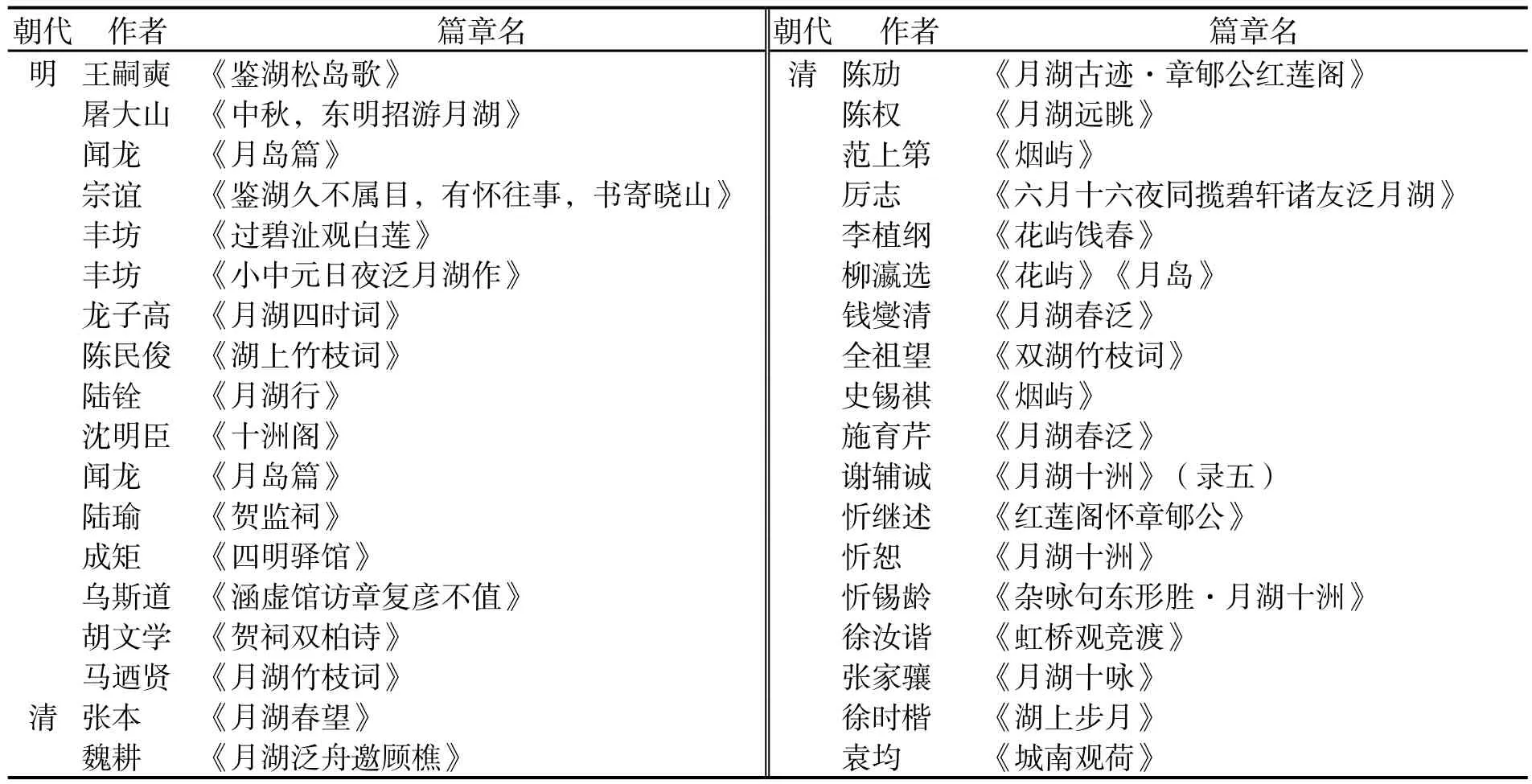

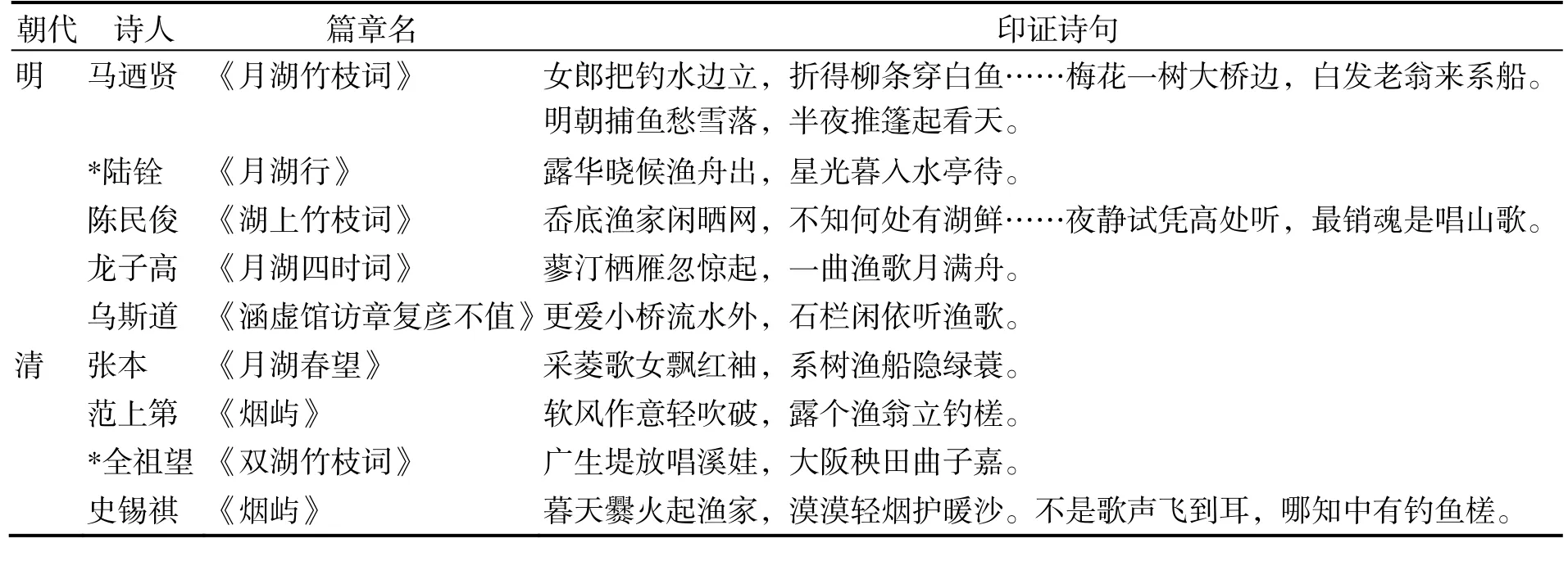

三、文本选取来源

关于包括月湖在内的旅游文学作品,李亮伟、张如安等《宁波山水旅游文学研究》[6],将诗人别集、《全唐诗》《全宋诗》《全清词》等总集、以及散落于宁波各时期地方文献等著作中的宁波旅游文学作品进行了筛选,以景观类型和作者为分类标准,从作品的社会文化背景、审美、修辞手法、文学风格等方面对所收录作品进行了详尽分析。徐季子和周冠明所著《千年月湖》①对月湖的沿革、人物志和有关月湖的诗歌进行了介绍,尤其是书中“月湖诗文选”部分,收录了大量明清时期的月湖旅游文学作品。宁波市图书馆地方文献室留存的地方志等文献也提供了不少关于月湖的史料。综合以上资料,剔除与游赏不相关的篇章,得到明清时期关于月湖游赏的代表性诗词共36 首(表1)。

从体裁来看,所选诗文以五言和七言绝句居多,有少量以竹枝词格调写出的七言绝句,冠以竹枝词名,如马迺贤的《月湖竹枝词》。从内容来看,诗歌抒写的是诗人(同时也是游人的身份)游览时的所观所感。由于古代诗歌常用“借景抒情”或“寓情于景”的手法,比较容易抓取诗人的“所观”部分,即游人对旅游地功能形象感知的部分,而诗人的“所感”则偶尔会被直白地表达,但大部分时候需要笔者在把握印证诗句整体的基础上来分析诗人所感知的旅游地“象征形象”。

表1 明清时期关于月湖游赏的篇章

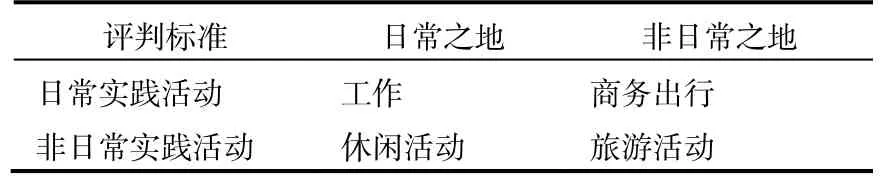

古人游赏活动被诗人所记载的是自《诗经》时代开始,但由于时代与社会发展阶段不同,现代旅游学科对“旅游”和“休闲”的定义不完全适用于古人的行为。笔者做文本分析时发现,一小部分关于月湖的诗歌作品为居住在月湖周边的当地居民而作,如全祖望、丰坊等。根据德国学者Mathis 在移动性视角下对旅游与休闲活动的区分②,“旅游活动”为在非日常之地所作的非日常之活动,“休闲活动”则为于日常之地所作的非日常之活动,严格说来,居住在月湖周边的人群在月湖的游赏活动为“休闲活动”,而非“旅游活动”。笔者会在研究过程部分点明“游人”及“休闲人群”对月湖旅游地形象感知的细微区别。

所选篇章具体说来描写了四大类主题:自然风光、文娱社交、怀古、劳动场景。由于古代诗歌中经常将自然风光描写融入其他主题的描写中,若出现同一篇章同时表达两个主题的情况,笔者将把同一印证诗句同时归入两类主题进行分析。

四、月湖的功能形象与象征形象

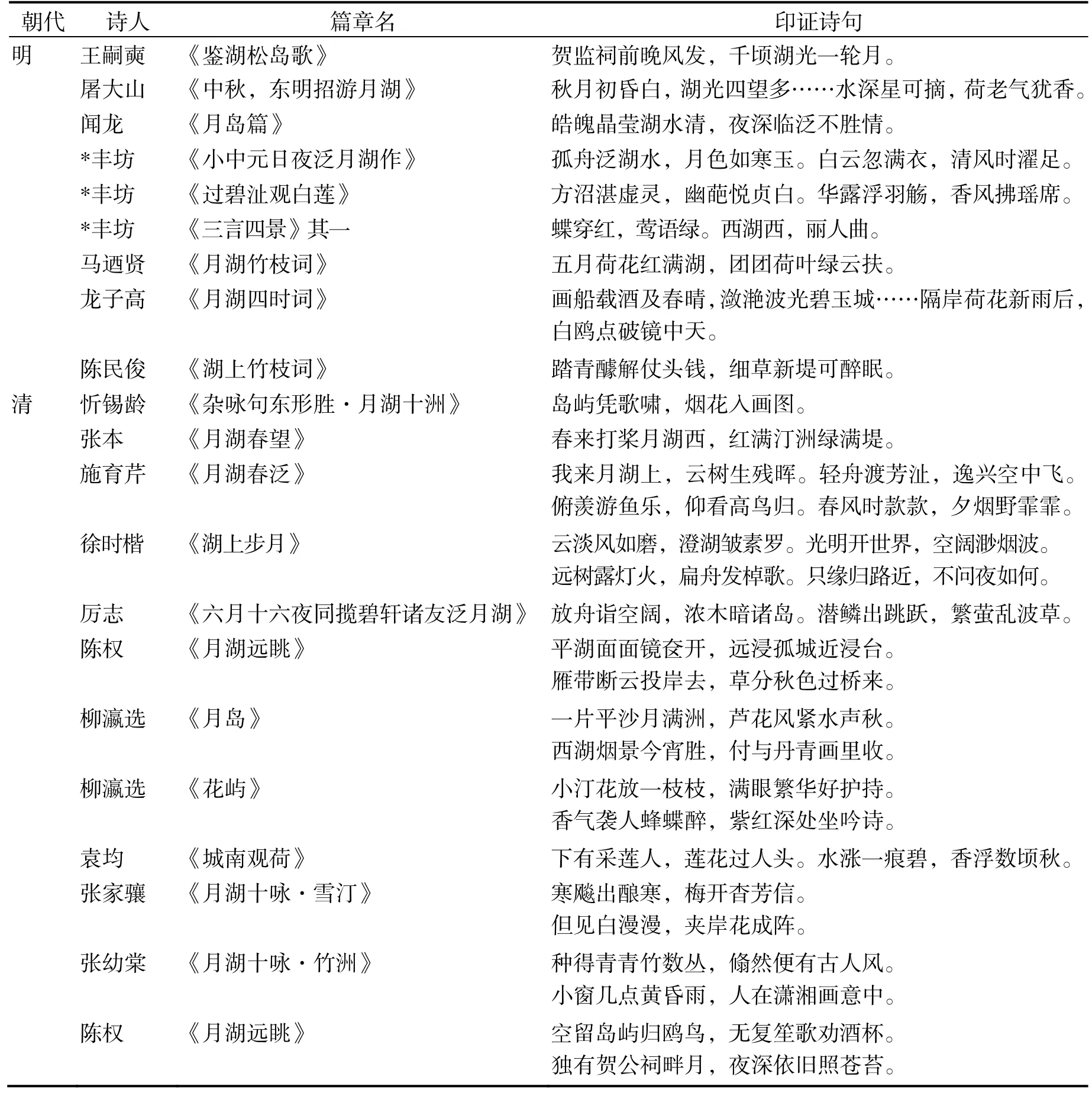

(一)自然风光主题里月湖的功能形象与象征形象

游人所感知的月湖功能形象首先具有湖泊类景观的共性,即浩渺的湖水、湖上的清风、水里的游鱼和天空的鸥鸟。游人所感知的功能形象有明显的季节性,如春日的莺飞草长、桃红柳绿;夏日的白莲清香和映日荷花;秋季的萧萧芦花与皎皎月色;冬季则有凌霜傲雪的寒梅。可以说,无论哪个季节,月湖在游人的感知下都有值得欣赏的自然风光,其功能形象较为明显(表2)。

自然风光主题里的月湖象征形象则体现出明显的主观性。首先,最普遍的游人情感是出游时的无忧无虑和开心畅快,如“轻舟渡芳沚,逸兴空中飞。俯羡游鱼乐,仰看高鸟归”(清·施育芹《月湖春泛》)。其次,赏景不仅能让游人感到单纯的舒心畅快,有时游人也会“触景生情”,因苍凉冷落而引发愁绪,如“空留岛屿归鸥鸟,无复笙歌劝酒杯。独有贺公祠畔月,夜深依旧照苍苔”(清·陈权《月湖远眺》),从这句诗里能明显感觉到游人对热闹不再的感慨和愁绪。其三,古人面对风景时常常显露出一种“妙悟”的体验,主要在于静心感受自然的玄妙,这一类象征形象在“休闲人群”对月湖的感知中较为多见。

对于本就居住在月湖旁的居民,月湖不能称为严格意义上的旅游地,而是一个休闲空间,这类人群也不是严格意义上的“游人”,而是“休闲人群”。相对于游人对月湖的感知而言,休闲人群对月湖形象的感知更为细微,他们感知下的月湖不似游人所感知的热闹繁华,“休闲人群”更喜欢以一种静观天下的心态,在无声处体会真意,如丰坊的“孤舟泛湖水,月色如寒玉。白云忽满衣,清风时濯足”,丰坊本就枕湖而居,他更喜欢在游人散去时,乘一叶“孤舟”独自游湖,万籁俱静下,白云与清风似乎都有了生命,充满灵气。

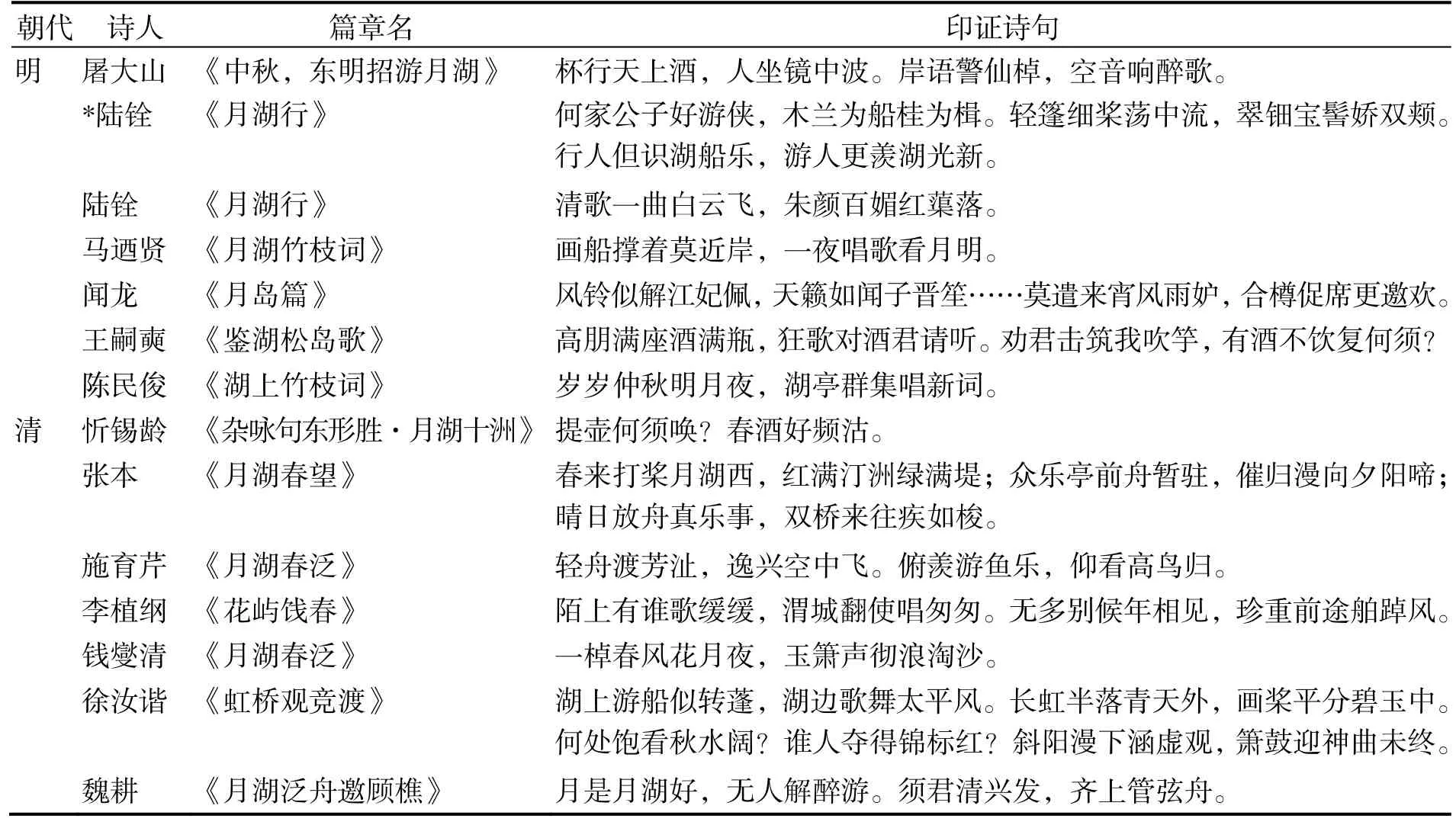

(二)文娱、社交主题里月湖的功能形象与象征形象

在文娱、社交主题里(表3),游人对月湖的物理设施和有形成分感知,即功能形象感知较为丰富,最普遍的则是画舫和酒,如“杯行天上酒,人坐镜中波”(明·屠大山《中秋,东明招游月湖》);酒助游兴,人们高兴之余常常忍不住引吭高歌,如“高朋满座酒满瓶,狂歌对酒君请听”(明·王嗣奭《鉴湖松岛歌》);除了歌声,清晰可感知的还有各种乐器的声音,如“斜阳漫下涵虚观,箫鼓迎神曲未终”(清·徐汝谐《虹桥观竞渡》)。

除游湖赏月,游人在月湖还会进行日常的文体、社交活动,如友人送别、合樽长谈,以文会友、以诗结社,齐聚湖心亭唱词,观看竞渡等等。很多娱乐、社交活动均发生在晚上,月湖在明清时代已是个夜生活较为繁华的地方。

相较于娱乐、社交主题里月湖丰富多样的功能形象,月湖的象征形象便显得较为单一。无论是放舟、饮酒、高歌还是唱新词,篇章里都体现出一种热闹的氛围,游人均抱着莫负好时光的想法,玩得尽兴又洒脱。

(三)怀古主题里月湖的功能形象与象征形象

在怀古主题里(表4),游人对月湖的功能形象感知较为稳定和单一,主要为贺监祠和红莲阁(也称高阁)。贺监祠为祀唐代诗人贺知章所建。红莲阁则位于现月湖北侧银台第的位置,为北宋时任明州通判章郇公主持建造,章郇公在红莲阁周边水域广种莲花,因此红莲阁也成为明清时期月湖赏荷观莲的好去处,章郇公贤德才能备受后人尊敬爱戴,人们才见红莲阁而思先贤。

表2 自然风光主题篇章

表3 文娱、社交主题篇章

表4 怀古主题篇章

相比文娱、社交主题里月湖欢快热闹的象征形象,怀古主题里月湖的象征形象则显得较为深沉,游人情感大多与对先贤德行的崇敬有关,如“何幸生同贺公里,鉴湖一曲沾遗泽”(明·胡文学《贺祠双柏诗》)、“黄冠一曲瞻遣像,明月三洲仰昔人”(明·陆瑜《贺监祠》),或是对物是人非,斯人已逝的喟叹,如“秘书入道祠还在,丞相封望事已空”(明·成矩《四明驿馆》)、“往迹今已杳,萧疏红蓼秋”(清·陈劢《月湖古迹·章郇公红莲阁》)。

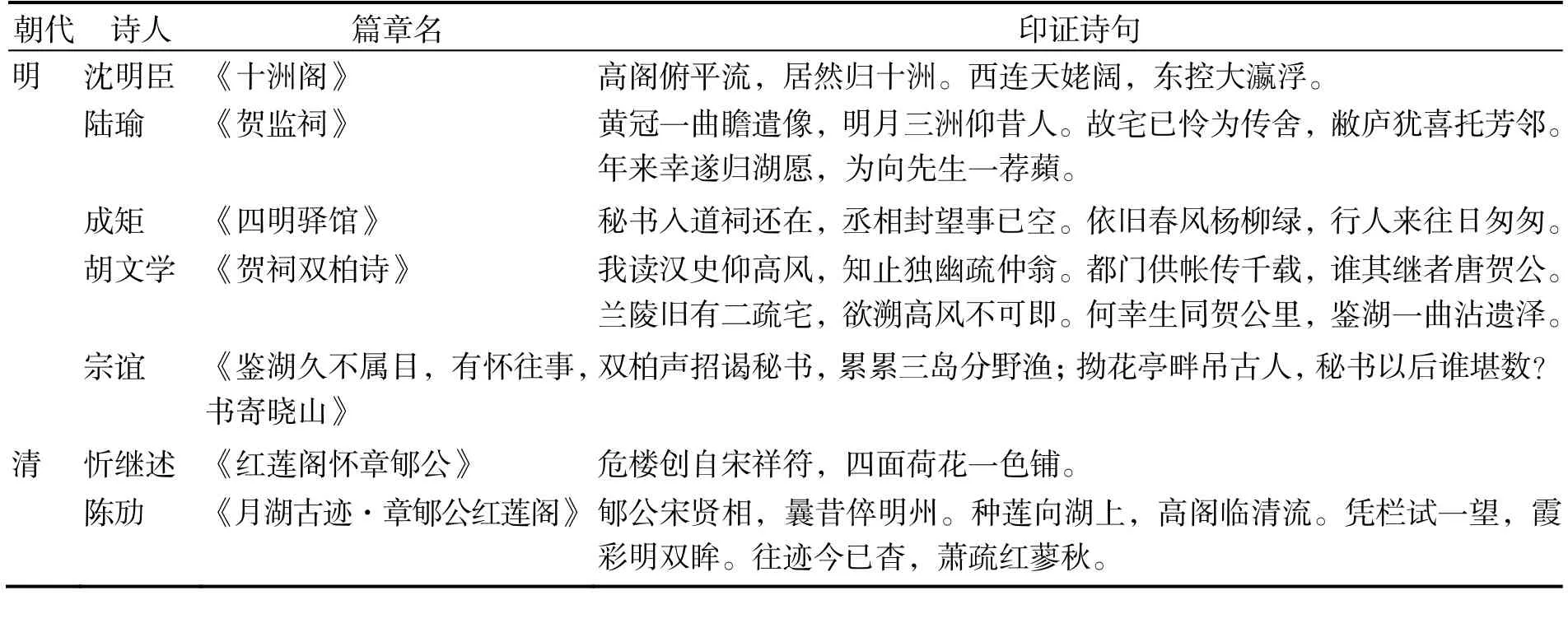

(四)劳动场景主题里月湖的功能形象与象征形象

在劳动场景主题里(表5),游人所感知的月湖功能形象则是真真切切的劳动人民的日常生活和工作,如捕鱼、卖鱼、采莲、采菱等。对于捕鱼场景,游人大多是在烟屿附近感知到的,彼时的月湖烟屿还是渔家的聚居地。游人对于捕鱼活动感知非常细腻,让人能真切地感受到那朴实无华的劳动场景,如“暮天爨火起渔家,漠漠轻烟护暖沙。不是歌声飞到耳,哪知中有钓鱼槎”(清·史锡祺《烟屿》);渔人们劳作时哼的小调,也被游人留在了对月湖的功能形象感知中,“更爱小桥流水外,石栏闲依听渔歌”(明·乌斯道《涵虚馆访章复彦不值》);渔家如何卖鱼的细节,也被游人细致地记录了下来,“女郎把钓水边立,折得柳条穿白鱼”(明·马迺贤《月湖竹枝词》);甚至有游人看到渔家的踪迹,不免想到要尝尝渔人捕捞上来的湖鲜,“岙底渔家闲晒网,不知何处有湖鲜”(明·陈民俊《湖上竹枝词》)。除了关心味蕾的感知外,也有游人记录下了劳动者的细微心事“梅花一树大桥边,白发老翁来系船。明朝捕鱼愁雪落,半夜推篷起看天”(明·马迺贤《月湖竹枝词》)。因此,通过游人的感知,我们可以知道明清时期的月湖不仅是可以赏月游湖、饮酒高歌的地方,也可以是劳动者赖以生存的家园。

表5 劳动场景主题篇章

劳动场景主题中的月湖象征形象没有了“幽赏”时的空灵,也没有怀古时的深沉,更没有娱乐社交时的热闹,更多地呈现了一种平实质朴、不经雕琢的象征形象,游人常常会感知到一种闲情,如前文所提到的“更爱小桥流水外,石栏闲依听渔歌”。

五、结论与展望

本文通过考察明清时期人们对月湖形象的感知,发现月湖的形象是多层次的。首先,月湖的功能形象具有多重性。自然风光主题中,游人的感知丰富多样,空间维度上覆盖湖面下、湖面和空中的景色,时间维度上涵盖春夏秋冬四季;怀古主题中,游人对月湖功能形象的感知则较为单一,主要集中在贺监祠和红莲阁;文娱、社交主题中,游人对功能形象的感知则不仅在于视觉,还在于听觉;劳动主题中的功能感知更多的是当地老百姓的日常劳动场景。其次,月湖的象征形象具有主观性,因为“形象总是对应于一些感知的内化,且每个人的感知不同,从而形象总是主观的”[4]。游人虽面对同样的自然和人文风光,但其对月湖象征形象的感知则不尽相同:有舒心畅快的、隐隐哀愁的,也有不悲不喜,感知到宇宙之空灵的;有的游人在月湖感知到了朴实与宁静,而在一些游人的感知下,月湖则是喧嚣热闹的。

2018 年,国务院在《关于促进全域旅游发展意见》文件里明确指出要“加大旅游产业融合开放力度,提升科技水平、文化内涵、绿色含量”,文旅融合发展成为了能让旅游地焕发活力的新发展模式。月湖并不缺乏历史底蕴,重点在于如何利用这些历史底蕴“做文章”,围绕月湖“讲故事”。若文学作品与景观各自独立,这样的结合并不能起到“1+1>2”的效果。只有对文学作品深入的、多角度分析,寻找与现代人和现代生活的契合点,才能使文学作品在当代散发它的光芒和魅力,发挥它应有的作用,使现代人的游览体验不仅限于当下,而能跨越时空与古人产生共鸣,且这也能有效提高和塑造游人观赏品位,改变目前大部分旅游者“打卡”式的浅表性旅游行为,有益于今天月湖园林营造中的文化内涵建设,从而增强旅游地价值与生命力。

注释:

①参见:徐季子、周冠明《千年月湖》,宁波出版社,2002 年,第155-221 页。

② 移动性(mobilité)视角下旅游与休闲之区别:

来源:Mathis S,Mobilités géographiques et pratiques des lieux.Etudes th é orico-empirique à travers deux lieux touristiques anciennement constitu é s :Brighton Hove (Royaume-Uni) et Garmisch Partenkirchen(Allemagne),Doctorat de g é ographie,Université Paris 7-Denis Diderot,2001 年,表格为罗丹纳翻译。