基于分形理论的城市土地利用空间结构演化研究

——以西安市城六区为例

2021-01-04杨大伟刘祥玉王妍文张家颖

杨大伟,康 琦,刘祥玉,王妍文,张家颖

(西安工业大学 建筑工程学院,陕西 西安 710000)

土地是人类进行生产活动的载体[1], 也是人类生存和发展的基础支持系统[2], 是城镇发展核心空间的重要承载[3]。土地利用则是在一定范围的空间内进行土地用途和功能的配置与组合[4],分析土地利用结构能够反映区域土地利用的优劣势与特点,是对其实施动态监督管理与控制的重要环节之一,也是合理开发利用土地以及编制土地利用规划的重要依据[5]。

随着城镇化的推进和人口的快速增长,我国的土地利用情况正在发生重要而深远的改变,其中包括土地利用的范围不断扩大、强度逐渐加剧[6],各类土地利用类型相互转化等[7],随着自然资源部的成立,国家土地和城市发展政策的融合,这些使得土地利用变化的研究成为当前热点问题[8-11]。

然而,由于土地利用自身存在的复杂性、自组织性和不稳定性,决定了其采用传统的统计学方法,不能完全揭示出土地利用的演化过程与内部机制。因此,应将其看作是一种复杂的不规则几何对象,采用更为前沿、先进的理论和技术,得出一种更加科学的研究其变化规律的方法。

作为非线性科学的标志性研究成果,美国法裔数学家B.B.Mandelbort提出分形理论成为国内外众多学者研究地理现象和地理特征的有力武器。其基于复杂性科学思想下的分维模型,经过仅仅四十年的发展,已在数学、物理学、生物学、地貌学、材料学、经济学、管理科学及形态艺术等众多领域得到广泛应用,成为当今众多学科的前沿研究领域。近十余年来,分形理论在国内土地利用研究领域中拔得头筹,已成为研究土地利用这一非线性系统的有效科学方法和工具。

王聃同等借助GIS平台将分形理论应用于湖北省咸丰县土地利用景观格局的特征分析,研究结果表明分形理论可以广泛应用于景观格局分析以及动态模拟等方面[12];禹朴家等基于RS和GIS,对玛纳斯河流域土壤空间分布的分形特征进行定量分析,揭示了土壤系统内部的复杂性[13];王洪新等以分形理论为指导,借助3S技术,对曹妃甸新区20年来的土地利用空间结构稳定性进行分析,为滨海城市土地资源的可持续利用提供了科学依据[14]。

这些成果表明,依托GIS技术,应用分形理论和方法可以在一定程度上更加科学地解释城市土地利用变化的规律。本文试图以西安市城六区为例,基于2000年、2015年的土地利用变更调查数据,借助ArcGIS平台,以分形理论为指导,结合土地利用空间格局结构特征参数和景观指标对西安市城六区土地利用空间的演化特征进行综合分析,研判西安市土地利用变化的特征和格局,对西安市城市的高质量、可持续发展提供一些具有重要参考价值的内容。

一 研究区概况

西安,地处关中平原中部,南依秦岭,北临渭河,境内河网密集,是陕西省的省会城市,关中平原城市群的核心城市,我国西部地区重要的中心城市,国家重要的科研、工业、教育和交通枢纽中心[15]。从统计数据来看,2018年西安市全年GDP达到8 349.86亿元,全市常住人口已突破千万人,其中城镇人口740.37万人,占常住人口比重74.01%,城市化仍在加速推进(数据来源于2018年西安市统计年鉴)。

自2000年国家施行西部大开发战略以来,西安市人口大规模集聚,城市用地迅速扩张,建成区面积从18 700 hm2增加至72 400 hm2(图1),城市发展进程明显加快,但其周边县区城市化进程相对缓慢,因此根据西安市行政区划变更情况选择城六区为研究对象,包括:未央区、莲湖区、碑林区、新城区、雁塔区和灞桥区(图2)。研究表明,我国工业化快速发展背景下的经济增长中,GDP总量与建设用地面积具有显著的对数相关关系,关联系数达0.990 5[16],研究西安市城六区的土地利用空间演化规律, 对于促进西安作为国家中心城市的合理发展具有重要的意义。

图1 2000—2018年西安市建成区面积

二 数据处理

研究数据采用2000年、2015年西安市城六区土地利用变更调查矢量数据,来源于中国科学院资源环境科学数据中心[17](http://www.resdc.cn)。参照全国土地利用现状分类标准(GB/T 21010-2015),根据土地资源及其利用属性,对土地利用类型重分类,得到耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6个一级地类(图3)。

图3 2000年和2015年土地利用类型

三 研究方法

本研究以ArcGIS10.2为平台,以分形理论为指导,通过分形维数和稳定性指数测定西安市城六区2000—2015年的土地利用空间格局变化情况及其有序程度,同时结合土地覆被变化特征指数和景观布局特征指数,分别分析其土地利用转换方向和结构与景观斑块的不同特征及其方式,希望能在揭示土地利用空间格局变化规律的同时,为区域合理开发和保护土地资源、维护生态环境稳定提供理论和实践指导,为景观的合理管理提供依据。

(一)土地覆被变化特征指数

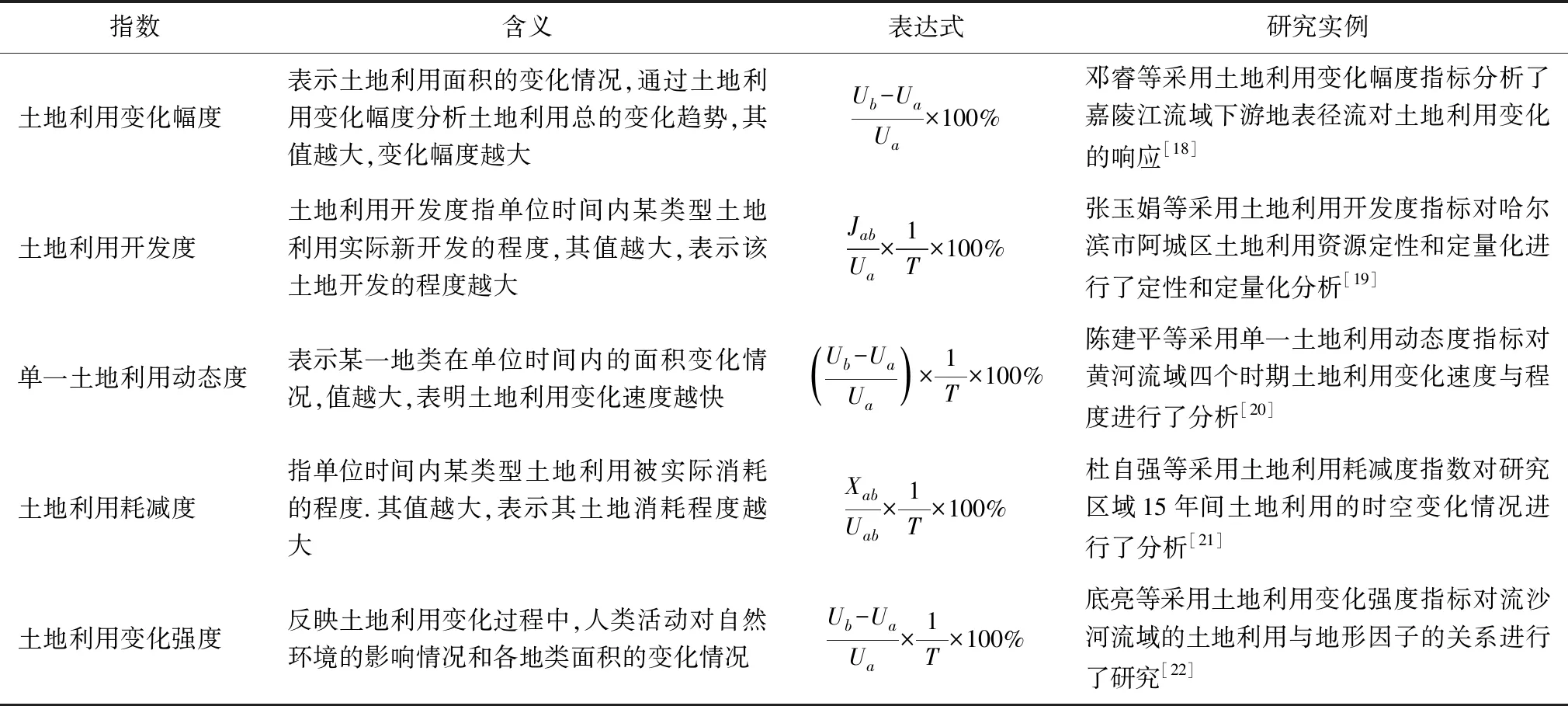

土地利用变化幅度反映不同地类在总量上的变化,能够了解到土地利用变化总的态势和土地利用结构变化情况;土地利用变化速度指标中的单一土地利用动态度虽然可以对土地利用的净变化速度进行度量,但在一定程度上会掩盖土地利用变化的实际情况,所以本文增加土地利用开发度和耗减度两个指标以揭示各地类实际新开发和被耗减的速率;土地利用变化强度则可以反映人类活动对各土地利用类型的影响程度。

本研究从幅度、速度与强度三个维度着手,采用土地利用变化幅度、土地利用开发度、单一土地利用动态度、土地利用耗减度和土地利用变化强度5个指标对城六区的土地覆被变化特征进行分析(表1)。

表1 土地覆被变化特征指数

(二) 土地利用空间格局指数

首先利用ArcGIS10.2软件,精确计算出各土地利用类型的面积(A)、周长(P)、斑块数等参数,分别以周长自然对数和面积自然对数为X轴与Y轴,做周长—面积双对数散点图。然后利用SPSS23建立线性回归模型lnA(r) = 2DlnP(r) +C,并进行R2检验。最后通过周长—面积关系式的斜率2/D,求出分维数D,通过S=|1.5-D|求得稳定性指数S。

分维数可表示地类斑块的自我相似性和空间上镶嵌结构的复杂程度,稳定性指数则对土地利用空间结构的潜在运动趋势有一定指示意义。本研究主要采用分维数和稳定性指数对西安市城六区土地利用空间格局进行分析,同时引入斑块面积比和斑块密度等指标以反映各土地利用类型所占比例及分化程度(表2)。

表2 土地利用空间格局指数

(三) 景观布局特征指数

对某一区域景观格局的研究分析是探究该区域空间变异性等特征的主要手段, 景观形状指数是反映斑块形状复杂程度的定量指标,景观破碎度指数可以测定某一景观类型的破碎化程度,景观类型分离度则反映同类斑块的分离程度,为了更加合理准确地反映研究区斑块的景观布局特征,本研究采用景观形状指数、景观形状破碎度、景观类型分离度3项景观格局指数对其进行分析(表3)。

表3 景观布局特征指数

四 结果与分析

(一)土地覆被变化特征分析

2000年国家施行西部大开发战略以来,西安城区迅速扩张,主导用地由耕地向城市建设用地转变。从数据来看,15年来建设用地面积增加了12 560.46 hm2,占比增加了21.24%。耕地、林地、草地和水域面积均有所减少,其中耕地面积由37 470.87 hm2减少至27 783.11 hm2,占地面积比下降了11.75%;林地面积由6 923.88 hm2减少至5 744.74 hm2,占地面积比下降了1.43%;草地面积由5 271.21 hm2减少至38 012.23 hm2,占地面积下降了1.78%;水域面积由3 746.06 hm2减少至3 516.17hm2,共计减少了229.90 hm2(表4)。

表4 2000—2015年西安市城六区各地类面积变化情况

运用ArcGIS10.2软件的空间分析工具对西安市城六区2000年、2015年土地利用矢量数据进行空间叠加,得到2000—2015年西安市城六区土地利用格局转移概率矩阵,通过描述各地类之间的相互转化情况,反映这段时间内各地类之间相互转化的动态过程(表5)。

表5 2000—2015年西安市城六区土地利用格局转移概率矩阵

在2000—2015年期间,西安市城六区在政策和地理优势的双重作用下,大力推进区域城镇化,开发建设速度加快,建设用地面积增加明显,2015年较2000年增加了15.24%,主要由耕地与林地转化而来,除未利用地外,建设用地和林地保留率最高,分别为98.23%和70.01%。六大地类中,耕地与林地转化为其他用地类型的面积最大,说明了城市化过程中耕地面积与林地面积的大量减少;在由其他用地转化而来的土地利用类型中,建设用地转化幅度最大,这与城市化进程加快伴随的城市空间迅速扩张有密切关系。

结合相应的指数模型公式,通过对实际数据的处理和计算,得到西安市城六区土地覆被变化特征表(表6)。

表6 西安市城六区土地覆被变化特征

对土地利用变化幅度进行排序,最大的是建设用地,变化幅度为43.24%,最小的是未利用地,变化幅度为2.03%。从土地利用变化速度来看,建设用地单一土地利用动态度最大,同时其他用地都有不同程度的消耗;建设用地和水域的开发度分别为4.07%、3.47%,前者开发度在所有用地中位列第一,且建设用地耗减度仅有0.12%,表明建设用地发展迅速,面积也急剧增加;耕地、林地、草地开发度仅为0.61%、0.87%和0.63%,但耕地、草地的耗减度却为2.12%、2.71%,林地更是达到8.39%,表明随着城市化的加快,大量的林地、耕地以及草地面积被侵占。从土地利用变化强度来看,建设用地变化强度是最大的,其次为耕地,说明人类活动对两者产生了极大的影响,以及城市发展中两者的增减互动关系。

(二)土地利用空间格局分析

斑块个数用来描述景观的空间分布差异,耕地和草地的斑块个数呈增加趋势,林地、水域和建设用地均呈下降趋势,但建设用地的斑块个数仍然最多,表明建设用地的破碎程度最深。从斑块面积变化来看,耕地、林地、草地、水域斑块面积明显减少,建设用地面积显著增加,增加了9 687.76 hm2,说明15年间城六区的建设用地扩张幅度较大。从斑块密度来看,林地、水域和建设用地呈减少趋势,耕地和草地呈增加趋势,且草地斑块密度增幅最大,说明在此期间,草地的景观生态过程活跃度有稍许提高(表7)。

表7 不同时期西安市城六区土地利用状况

从西安市城六区各地类的斑块分形维数来看,两个时期各土地类型的斑块形状分形特征各不相同,总地类分形维数分别为1.376 9和1.262 5,呈下降趋势,且所有土地利用类型的分维数都小于1.5,表明城六区内土地利用的异质性和复杂度在不断降低,边界形状比较规则,结构相对稳定,对2015年城六区的各地类斑块分维数排序:水域>耕地、林地>草地>建设用地(表8)。

表8 两个时期各类土地的分形维数及稳定性指数

从城六区各地类的斑块稳定性指数来看,2000年和2015年总地类的稳定性指数分别为0.123 1、0.237 5,水域的稳定性指数降低,耕地、林地、草地和建设用地的稳定性指数均有所增加,土地利用结构趋于稳定。对城六区2015年各地类稳定性进行排序,顺序为:建设用地>草地>林地、耕地>水域。

(三)土地利用景观格局分析

2000年以后,西安市城市规划效率显著提升,各地类景观形状指数下降趋势明显,景观形状趋于简单规则化。从整体看,耕地由于其自身复杂性,景观形状指数明显大于其他用地类型;相比之下,建设用地形状就显得尤为简单。从变化幅度来看,建设用地景观形状指数降幅最大,说明城市发展过程中建设用地集聚速度迅猛,且越来越规则化;伴随着生态保护的推行,大量的水域和草地被整合为生态保护区,景观形状趋于简单规则化,但在保护过程中并未对自然要素做出实质性破坏,因而景观形状指数降幅最小(表9)。

表9 各地类景观形状指数

城市化快速推进的同时,人类活动对景观的干扰程度也在逐渐增大。从整体来看,由于住宅小区和道路网的不断扩建,林地景观破碎度指数明显高于其他地类;相比之下,水域所受到的干扰程度则十分轻微。从变化情况来看,耕地的景观破碎度指数增幅最大,林地的景观破碎度指数降幅最大,草地的景观破碎度指数基本保持恒定(表10)。

表10 各地类景观破碎度指数

数据表明,西安市城六区建设用地和水域的景观分离度呈下降趋势,耕地、林地和草地呈现出明显的增加趋势。除未利用地外,草地的景观分离度最大,其次是林地和水域,表明其空间联系较弱,建设用地景观分离度最小,表现出城六区“人工景观集聚,自然景观分散”的特点。总体看,2000年以后西安城镇化进程明显加快,西安市城六区的景观格局发生了很大的变化(表11)。

表11 各地类景观分离度指数

五 结论和讨论

本研究采用分形理论,对西安市城六区土地利用进行了研究可得出结论。

(一)建设用地增加显著

从数据统计和类型特征来看,2000—2015年期间,西安市城六区生产总值增长的同时伴随着明显的城市空间扩张,城六区建设用地面积大幅度增加,增长速度和强度逐年加剧。说明15年来西安市建设用地需求旺盛,城市经济与土地财政的呈现正相关的耦合关系。

(二)生态用地呈下降趋势

研究表明,建设用地主要由耕地、草地和林地转化而来,而草地和林地的变化幅度大、强度高,空间破损明显,说明近年来生态用地在城区内呈下降趋势,被道路或其余用地分割的现象明显。这些变化容易在局部产生不良的生态效益,对小气候调节较为不利。

(三)空间景观结构较单一

总体看,西安市城六区景观风貌呈现“人工景观集聚,自然景观分散”的特点,多以廊道和细碎斑块的形式展现,结构模式趋向简略。各种用地分维数均较小,内部结构单一,景观格局呈现简单化、规则化的特征,板块内部统一性强,不利于产生和涌现多变的城市结构,对城市活力与创新影响较大。

通过对于西安市城六区2000—2015年土地利用变化的研究,可以得出西安市土地利用建设用地增长明显、生态用地下降显著、景观结构较为单一的主要特征,因此,应从城市高质量和可持续发展的角度,重点思考西安市土地利用变化的未来可能性和可行性,加强混合用地和交叉用地的数量,以多样化和复杂性的思路来实施国土空间规划,为西安市未来能够成为真正意义上的西部中心城市,打好坚实的基础。