科技服务企业网络能力对服务创新能力的影响研究

2020-12-30孙颖毛维张家顺张佩佩

孙颖 毛维 张家顺 张佩佩

摘 要: 服务创新是科技服务企业生存和发展的动力,服务创新能力是影响科技服务企业发展的重要因素。基于资源基础理论,从企业网络的角度研究了企业服务创新能力的提升路径,并从组织学习的角度进一步分析了企业网络能力与服务创新能力之间的影响机制。通过对219家科技服务企业进行调查,结果表明企业网络能力的提升有利于提高企业的服务创新能力。同时,企业的组织学习能力越强,企业网络能力对服务创新能力的正向影响就越明显。

关键词:服务创新能力;网络能力;组织学习能力;科技服务企业

中图分类号:C939 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2020)-04-0016-10

2016年5月,中共中央、国务院发布了《国家创新驱动发展战略纲要》,党的十九大报告中也多次强调坚持创新驱动发展战略,创新是解决企业生存和发展问题的重要途径。服务创新更是服务企业取得竞争优势的重要手段[1]。与传统有形产品不同的是,科技服务企业的产品具有创新性、个性化和复杂性的特点,因此,其服务创新的成功率就具有较强的不确定性。P?觟ppellbu等学者提出在创新过程中,创新能力直接决定着创新的结果、企业绩效和竞争优势[2],因此,提高科技服务企业的服务创新能力,进而保证服务创新的成功率,是科技服务企业保持持续竞争优势的关键问题。

现有对服务创新能力研究多围绕着“是什么”和“怎么样”两类问题展开,如服务创新能力评价指标、制造企业服务创新能力、服务创新能力和创新绩效关系等方面,鲜有针对“如何提升”服务创新能力问题展开的。现有研究中,吕炜从人力资本角度提出如何提升企业服务创新能力;Calik等提出从杠杆和资产配置角度可以提升创新能力[3]。后者率先为企业服务创新能力的提升提供了资源视角的证据,但其研究仅从资产角度展开,而企业的资源不仅局限于资产,还包括人力、信息和知识等内容。Dotzel和Shankar认为,企业服务创新能力本质上是企业获取、重建和整合各种资源来配合或创造市场的一种革新能力[4]。除此之外,Chiesa等提出的创新过程模型也显示,服务创新产生过程中需要各种各样的资源,而这些资源可以通过企业所在的网络进行获取。资源基础理论认为企业的各种资源可转变成独特的能力,这些独特的资源与能力是企业持久竞争优势的源泉。基于此,本文将聚焦以下研究问题:科技服务企业如何获取各类资源,进而基于这些资源开展服务创新。如何将这些资源最大程度地转变为企业独特的能力。

针对上述研究问题,本文遵循“企业网络——资源转化——服务创新能力”的分析框架,基于内外部资源获取和转化视角,试图回答“科技服务企业如何能够获取资源,进而构建和提高服务创新能力。”

一、理论推导及研究假设

(一)服务创新能力

服务创新的研究起始于熊彼特在《经济发展理论》中的创新理论,因此,国外学者对服务创新的概念界定主要基于熊彼特的观点。服务创新概念有广义和狭义之分。广义上讲,服务创新包括与服务相关的所有的创新行为,即与服务本身、组织、市场和技术等相关的各种创新活动;狭义上讲,服务创新仅指服务行为的创新[5-7]。本文中的服务创新主要针对的是发生在科技服务企业的广义的服务创新,其定义为:科技服务企业开发新服务或持续改善现有服务有关的活动和过程,包括新服务开发、组织和市场创新等内容。Hogan和Eyup基于能力理论、资源理论和创新理论对专业服务企业的服务创新能力进行了定义:企业运用综合性的知识、技能和资源开展与新产品、新服务过程、新服务或者新管理活动、新市场或者新工作组织体系相关的创新性活动的能力,这些都是为了企业或者股东创造新的价值[8]。现有文献主要从三个视角对服务创新能力展开研究: (1)服务创新能力的评价指标; (2)基于资源配置视角,探讨资产等企业资源对创新能力的影响。研究主要侧重于企业经营过程中如何配置现有资源,以便于企业开展服务创新; (3)服务创新能力对企业其他方面的影响,如企业绩效[9]和顾客管理[10],鲜有研究哪些因素会影响服务创新能力。Barlatier等指出,服务创新能力强的企业开展的服务创新活动往往更有效,成功率更高[11-14]。

(二)资源获取和转化

Porter指出,资源是那些能够帮助企业更好地竞争的一系列属性组合,是企业价值的基础。Barney认为资源包括企业所控制的资产、能力、组织流程、企业特性、信息、知识等[15]。由创新过程模型可知,无论哪种创新,在其进行过程中,创新主体都需要不断地从外界获取资源,能否有效地获取足够的资源并合理地加以利用,成为创新成败的关键。服务创新也遵从这个规律。根据资源基础理论,企业在竞争环境中保持独特和持续的优势是一种能力,而这种能力与企业是否具有异质性资源有关。因此,可以从资源的视角探讨如何提高企业服务创新能力。从动态角度来看,企业应该先获取服务创新所需的资源,然后在企业内部进行转化利用,从而应用在企业服务创新过程中。根据Hogan和Eyup对服务创新能力的定义可知,企业运用资源进行服务创新的能力就是企业的服务创新能力。服务创新所需的资源有些是企业自身所具备的,有些则来自企业外部网络环境。企业网络理论认为企业可以通过网络内的联结获取所需的具有比较优势的资源[16-17]。因此,企业可以从网络中获取那些具有异质性、能够提升企业服务创新能力的资源,并最终整合为企业自身的资源。从企业层面来讲,企业如何开始、管理、使用和终止与外部伙伴的关系,并利用网络中的资源在复杂的市场环境中生存已成为企业发展的重要的核心能力,这种能力称为网络能力(Network Competence)[18-19]。Ritter等学者指出,网络能力决定了企业是否能有效地利用从外部获取不同信息、资源与知识以达成企业的战略性目标[20-21]。有研究表明,企业通过网络获取创新所需资源的能力越强,其获取的资源越能够满足创新的需要,进而保证创新的成功[22]。本文认为:网络能力就是企业管理各种网络关系和结构,以获取企业网络中资源的程度和水平。创新要求企业在创新过程中必须具备足够的资源以保证创新过程的正常运作,保证创新内容安排的正确执行,提高企业服务创新能力。科技服務企业的产品主要包括科学研究、专业技术服务、技术推广、科技信息交流、科技培训、技术咨询、技术孵化、技术市场、知识产权服务、科技评估和科技鉴证等活动。这些活动的特点就是专业性强、个性化强和创新性强。因此,科技服务企业服务创新过程中所需要的资源必然是多样化的、高价值的、稀少的、不易被模仿或替代的,并且能够保证企业在竞争中具有比较竞争优势。这些资源不仅需要企业自身条件的基础,还需要通过高效管理所处的网络环境而去获取,这就是网络能力的体现。网络能力越强的公司,其能够为企业提供的信息和资源就更加多样化和高价值,这些资源更有利于企业服务创新能力的提升。

因此,基于以上分析,本文提出第一个研究假设:

H1:科技服务企业网络能力对服务创新能力具有显著的正向影响。

组织学习理论认为组织学习是通过更好地获取和理解、创造和利用可以保持竞争优势的知识和信息,从而改进企业行为的过程[23-24]。许多学者和企业界人士均承认组织学习是企业获得竞争优势的关键所在。企业获取的资源对创新活动产生影响是一个过程,在这个过程中,许多网络资源可以直接被应用到企业的服务创新活动中去,但也有许多资源是需要进行转化才能最大限度地作用于创新活动。曾河嵘认为,组织学习有助于企业将资源转化为企业自身所用,当来自合作伙伴的知识与组织原来的知识整合并创新之前,必须经由组织学习来实现[25]。组织学习能力(Organization Learning Capability)是指组织规划、掌握和管理企业所需资源、知识和信息的能力,反映的是企业对知识整体的管理水平,其可以充分体现企业转换资源和知识的程度,组织可以通过组织学习将网络中获取的资源进行更好地理解和转化,进而改进企业的服务创新过程。因此,在企业通过网络能力获取网络资源后,如果企业的组织学习能力相对较强,则其可以将这些资源更有效地转化为企业自身所用,这将更加利于服务创新能力的提高。即组织学习能力的大小决定了企业所获取的网络资源被企业吸收为服务创新能力的程度高低。基于此,本文提出组织学习能力的调节作用假设。具体内容如下:

H2:组织学习能力对企业网络能力和服务创新能力的关系具有调节作用,即组织学习能力能够加强企业网络能力对服务创新能力的正向影响作用。

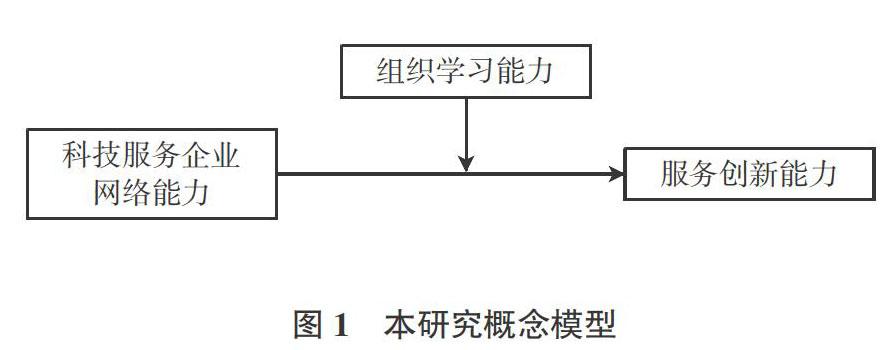

综上所述,本研究变量关系假设包括网络能力与服务创新能力的直接关系假设和组织学习能力在二者关系中的调节效应假设,概念模型如图1所示。

为深入分析各变量之间关系,本研究基于以上两个主要假设,在对变量测量维度分析和检验的基础之上,对各变量的测量维度之间的关系也提出了研究假设,共计提出22个子假设。分别为网络能力对服务创新各个维度的影响假设、网络能力各维度对服务创新能力的影响假设、网络能力各维度对服务创新能力各维度的影响假设和组织学习能力各维度的调节作用假设。各变量维度之间关系的假设需要基于变量测量模型的检验进行。具体假设内容见研究设计和过程部分。

二、研究设计

(一)研究样本

本研究采用问卷调查方式对科技服务企业进行数据收集。课题组采用两种方式进行数据收集,一是作者所在单位MBA学员中进行问卷发放,二是课题组成员通过社交媒体平台发放调查问卷。共发送583份调查问卷,调查对象共涉及天津、北京、上海、广州、深圳、呼和浩特、青岛、苏州、大连、哈尔滨、西安、厦门、武汉等二十四个城市。其中第一种方式共发放396份,共收到199份有效问卷;第二种方式共回收187份调查问卷,有效问卷20份,两种方式共回收219份有效问卷。且填写问卷的调查对象为样本企业的中层以上管理者。

(二)变量测量

本研究对科技服务企业网络能力和组织学习能力的测量采用已成熟模型进行测量,对服务创新能力的测量在现有国外研究基础上进行了国内情境的验证。具体变量测量维度如下:

1. 企业网络能力

企业网络能力反映企业利用所在网络以获取自己需求的资源来解决问题的水平,指的是企业管理所在网络,并从网络中获取资源的能力。孙颖等认为,网络能力包含四个维度:网络规划、关系管理、资源识别和获取、管理资格[26]。其中,企业对网络构建和管理的规划能力,主要体现在:企业对自身所处网络的整体规划、企业对外部伙伴正确的评估、企业对发展单一外部伙伴关系的规划、企业对与不同外部伙伴之间关系的规划和环境分析等;关系管理是企业管理与单一外部伙伴关系和多元外部伙伴关系的能力,主要体现在企业处理与单一外部伙伴关系或多元外新伙伴关系的技巧和能力;资源识别和获取是企业通过网络识别和获取真正、全面的异质性资源的能力,主要表现在:对外部伙伴了解和信息掌握的程度、对外部伙伴的资源的识别能力、获取有利资源、信息和知识的能力等;管理资格是企业实现网络管理所需具备的各种资格、技能和能力,主要表现在:企业层面支持网络规划、企业负责执行网络管理任务的员工的能力和企业内部沟通能力等。

2. 服务创新能力

Hogan等基于能力理论、资源理论和创新理论界定了专业服务企业服务创新能力的测量维度。服务创新能力可以从三个维度进行测量,分别为:聚焦客户的创新能力、聚焦市场的创新能力和聚焦技术的创新能力。聚焦客户的创新能力主要指的是服务与产品、问题解决和行为创新方面的能力;聚焦市场的创新能力主要指的是为客户提供技术建议和促销行为方面的能力;聚焦技术的创新能力主要指的是整合产品和运营过程方面的能力。

由于Hogan等的服务创新能力测量模型适用于国外的文化背景[27-28],尚未在我国情境中进行验证。因此,本文首先对这个测量模型进行了验证。服务创新能力测量模型的验证,主要包括内部一致性信度分析、聚合效度、判别效度和模型预测能力检验。本研究以219份正式调查问卷为样本,使用Smart Pls 3为统计分析软件对数据进行处理。

(1)内部一致性信度分析

本部分使用Likert态度量表中常用的信度檢验方法:α系数和综合信度 “CR”系数进行内部一致性信度分析。对正式调查问卷数据通过SPSS22进行处理,问卷综合信度分析结果如表1所示。

(2)效度分析

本部分数据通过Smart Pls 3统计分析软件进行处理。各测量题项的标准化负荷系数和AVE值见表2,结果显示各个维度及测量题项均符合要求。

(3)判别效度

分析结果见表3可以看出,各维度均有很高的判别效度。

(4)模型预测能力检验

为检验本模型对服务创新能力预测的优劣程度,还需要对偏最小二乘法结构方程模型中各个模块的R2值进行分析。结果显示,聚焦客户的创新能力R2值为0.609 6,聚焦市场的创新能力R2值为0.713 3,聚焦技术的创新能力R2值更是达到0.913 5。因此本模型具有较强的预测能力,可以采用。

本文最终采用聚焦客户的创新能力、聚焦市場的创新能力和聚焦技术的创新能力三个维度对科技服务企业服务创新能力进行测量。

3. 组织学习能力

孙颖等在Pilar Jerez-Gómez等对组织学习能力测量量表的研究基础上,从管理承诺、系统远景、公开性与实验、知识转移和整合四个维度对组织学习能力进行测量[29]。同时考虑到文化特殊性,对原量表进行了修改和验证。最终确定了管理承诺、系统远景和知识管理三个维度。管理承诺指的是组织实行有利于组织学习文化实现的管理活动,是企业从管理上对组织学习的保障,这种保障既包括战略层次的,也包括文化层次的,同时还包括执行层次方面;系统远景是指使企业的成员能够为了一个目标而共同学习。因此,组织学习需要在员工个人学习基础之上,组织内部员工及各部门均从系统角度了解组织的目标以及实现目标所需的各种资源、知识等。在以上管理支撑和系统远景的保证下,企业还需要在组织学习过程中开始对各种知识、经验和信息的整合和转移等活动,才能将知识转化成为组织自身所需要的。因此,组织学习能力还应该包括知识管理的过程。

三、研究过程和结果

(一)企业网络能力对服务创新能力相关性分析

1. 企业网络能力对服务创新能力的影响

基于提出的企业网络能力与服务创新能力的关系假设,采用正式调查的219份样本数据,利用Smart PLS 3进行参数估计,得到标准化路径系数。企业网络能力对服务创新能力影响的主要路径系数的显著性检验结果如下表4所示。

根据以上的参数估计、标准化路径系数和显著性检验可以确认网络能力对服务创新能力具有显著的正向影响。本研究的假设H1通过检验。

2. 网络能力变量与服务创新能力各维度的关系

为进一步探讨网络能力和服务创新能力不同纬度的关系,本文提出网络能力变量对服务创新能力三个维度的影响的研究假设:

H1-1a1:网络能力对聚焦客户的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1a2:网络能力对聚焦市场的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1a3:网络能力对聚焦技术的创新能力具有显著的正向影响。

研究假设示意图如图2所示。

采用正式调查的219份样本数据,利用Smart PLS 3进行参数估计,对以上研究假设得到标准化路径系数。网络能力对服务创新能力各维度影响的主要路径系数的显著性检验结果如下表5所示。

根据以上的参数估计、标准化路径系数和显著性检验可以确认网络能力对聚焦客户的创新能力、聚焦市场的创新能力和聚集技术的创新能力均具有显著的正向影响。本研究的假设H1-1a1、H1-1a2、H1-1a3均通过检验。

3. 网络能力各维度与服务创新能力的关系

为进一步探讨企业网络能力不同维度对服务创新能力的影响,本文提出企业网络能力各维度对服务创新能力影响的研究假设:

H1-1b1:网络规划对服务创新能力具有显著的正向影响;

H1-1b2:关系管理对服务创新能力具有显著的正向影响;

H1-1b3:资源识别和获取对服务创新能力具有显著的正向影响;

H1-1b4:管理资格对服务创新能力具有显著的正向影响。

企业网络能力各维度与服务创新能力的关系假设示意如图3所示。

采用正式调查的219份样本数据,利用Smart PLS 3进行参数估计,对以上研究假设得到标准化路径系数。网络能力各维度对服务创新能力影响的主要路径系数的显著性检验结果如下表6所示。

根据以上的参数估计、标准化路径系数和显著性检验可以确认网络规划、资源识别和获取,以及管理资格对服务创新能力具有显著的正向影响,而关系管理对服务创新能力的影响未通过T检验,因此,不能获得支持。本研究的假设H1-1b1、H1-1b3、H1-1b4通过检验,H1-1b2未通过检验。

4. 网络能力各维度与服务创新能力各维度的关系

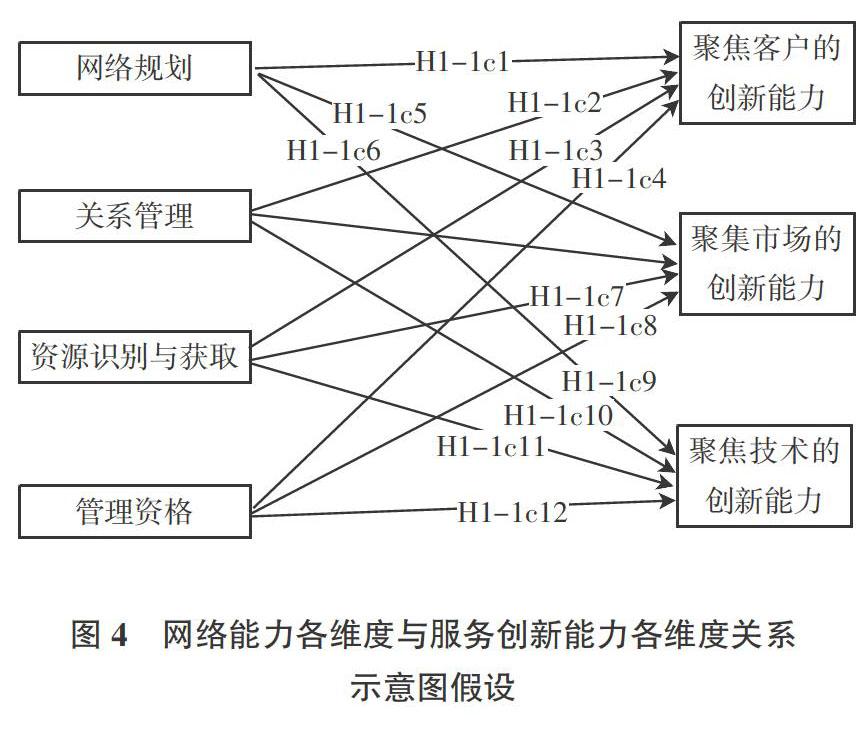

为进一步探讨网络能力不同维度对服务创新能力不同维度的影响,本文提出网络能力各维度对服务创新能力各维度影响的研究假设:

H1-1c1:网络规划对聚焦客户的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c2:关系管理对聚焦客户的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c3:资源识别和获取对聚焦客户的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c4:管理资格对聚焦客户的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c5:网络规划对聚焦市场的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c6:关系管理对聚焦市场的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c7:资源识别和获取对聚焦市场的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c8:管理资格对聚焦市场的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c9:网络规划对聚焦技术的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c10:关系管理对聚焦技术的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c11:资源识别和获取对聚焦技术的创新能力具有显著的正向影响;

H1-1c12:管理资格对聚焦技术的创新能力具有显著的正向影响。

企业网络能力各维度与服务创新能力各维度关系假设示意如图4所示。

采用正式调查的219份样本数据,利用Smart PLS 3进行参数估计,对以上研究假设得到标准化路径系数。网络能力各维度对服务创新能力各维度影响的主要路径系数的显著性检验结果如下表7所示。

根据以上的参数估计、标准化路径系数和显著性检验可以确认:本研究的假设H1-1c1、H1-1c2、H1-1c4、H1-1c5、H1-1c7、H1-1c8、H1-1c11、H1-1c12通过检验,H1-1c2、H1-1c6、H1-1c9、H1-1c10未通过检验。

(二)组织学习能力对网络能力与服务创新能力关系的调节作用检验

调节变量所解释的不是关系内部的机制,而是为现有的理论确定限制条件和适用范围。研究调节变量时,可以通过研究一组关系在不同条件下是否产生变化以及变化背后的原因,来丰富原有的理论。所以,调节变量能够帮助我们发展已有的理论,使理论对变量间关系的解释更为精细。

1. 组织学习能力对网络能力与服务创新能力关系的调节作用

基于相关的理论基础,本文认为组织学习能力会调节网络能力与服务创新能力之间的关系。在组织学习能力强的企业中,网络能力与服务创新能力的关系较强;而在组织学习能力弱的企业中,网络能力与服务创新能力的关系较弱。基于此提出了关于组织学习能力对网络能力与服务创新能力关系具有调节作用的假设H2,即组织学习能力能够加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用。

本研究在“主效应”模型的基础上,寻求构建“互动”模型(Interaction Model)。在此“互动”模型的构建过程中,将预测和调节变量相乘获得互动因子。根据Chin等的建议,在相乘获得互动因子之前先对指标进行标准化处理。然后,遵循Cohen的建议,计算待测调节变量的“总体影响规模”(Overall Effect Size),f 2检验结果如表8所示。

结果显示,组织学习能力对网络能力与服务创新能力关系的调节效应的总体影响规模f2的值为0.38,路径系数为0.349。当f2的值为0.38时代表调节变量具有较大的调节作用。因此,根据Chin和Cohen的建议,可以看出假设获得支持,组织学习能力能够较大地加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用。

在此基础上,运用Tabachnick等人推荐的程序,可以看出由组织学习能力的调节效应带来的R2显著提高,同时结果具有明显统计显著性。因此,组织学习能力的确对网络能力和服务创新能力之间的关系具有调节作用。并且,这种调节作用是增强网络能力对服务创新能力的影响,即组织学习能力越强,企业网络能力对服务创新能力的影响越显著,从而假设H2得到验证,具体结果如表9所示。

2. 组织学习能力各维度的调节作用

为了进一步探讨组织学习能力各维度对网络能力与服务创新能力的关系是否具有调节作用,本文提出管理承诺、系统远景和知识管理对网络能力与服务创新能力关系具有调节作用的假设。研究假设如下:

H2-1a:管理承诺对网络能力与服务创新能力关系具有调节作用的假设,即管理承诺能够加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用

H2-1b:系统远景对网络能力与服务创新能力关系具有调节作用的假设,即系统远景能够加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用

H2-1c:知识管理对网络能力与服务创新能力关系具有调节作用的假设,即知识管理能够加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用。

利用SPSS 22.0统计分析软件对219份有效的正式调查问卷进行数据处理,结果如表10所示。

结果显示,假设获得支持。管理承诺一定程度上增强网络能力对服务创新能力的正向影响作用;系统远景能够较强地加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用;知识管理能够较大地加强网络能力对服务创新能力的正向影响作用。

在此基础上,运用Tabachnick等人推荐的程序,可以看出由组织学习能力各维度的调节效应均带来的R2显著获得提高,同时结果具有明显的统计显著性。因此,组织学习能力各维度的确对网络能力和服务创新能力之间的关系具有调节作用。并且,这种调节作用是增强网络能力对服务创新能力的影响,即组织学习能力越强,企业网络能力对服务创新能力的影响越显著,从而假设H2-1a、H2-1b和H2-1c均得到了驗证,具体结果如表11所示。

四、研究结论与讨论

本文的贡献在于:理论上,一方面,现有文献主要从资源配置角度对服务创新能力展开研究,本文率先从企业网络角度,即资源获取的角度研究企业服务创新能力的提升路径,研究结论验证了资源基础理论和企业网络理论,也为创新能力理论提供了新思路;另一方面,本文研究了组织学习能力在科技服务企业网络能力对服务创新能力影响中的调节作用,进一步分析了企业网络能力与服务创新能力之间的影响机理。实践上,研究结论为科技服务企业提升服务创新能力提供了改进方向,有助于企业提高服务创新绩效。

(一)研究结论与理论贡献

本文利用我国科技服务企业的调查数据,测量了我国科技服务企业的服务创新能力,从企业网络的角度研究了提升科技服务企业服务创新能力的途径。主要得出以下研究结论:

1. 企业网络能力越强,科技服务企业的服务创新能力越强

尤其是企业对自身所处网络的规划能力和对外部伙伴的评估和规划能力越强,则企业的服务创新能力越强;同时,若企业对外部伙伴的信息掌握程度越高,获取有利资源和信息的能力越强,企业的服务创新能力越强;除此之外,企业层面对企业网络规划的支持程度越高,企业内部沟通能力越强,企业服务创新能力也越强。企业网络能力对科技服务企业服务创新能力的提升会起到正向支持作用。本文研究了这些结论也进一步验证了Amit 等的研究结论,即企业资源在内部的配置会影响企业创新能力。同时进一步研究了,内部配置之前如何获取创新所需的各种资源是否对服务创新能力具有影响,即企业网络能力对服务创新能力的影响效果。这些研究进一步验证了资源基础理论,对Hogan等人的研究结论进行了补充,同时丰富了创新能力理论。

2. 企業组织学习能力越强,越会加强企业网络能力对服务创新能力的正向影响

组织学习能力的三个维度管理承诺、系统远景和知识管理均对网络能力对企业服务创新能力的影响起到正向的加强作用。首先,组织实行有利于组织学习文化实现的管理活动,从战略层次、文化层次和执行层次对组织学习的保障,提高企业员工接收和利用新信息和新资源的效率和效果,可以加强企业对从外部伙伴获取的资源和信息的转化过程,进而促进服务创新能力的提高;其次,根据Senge和Sinkula的观点,系统远景能够使企业的成员能够为了一个目标而共同学习。因此,如果组织各部门及内部员工能够系统地了解组织的目标以及实现目标所需的各种资源、知识等,这对于组织内员工更好地把握外部获取的资源如何服务于企业战略和发展的需要是十分必要的;第三,组织层面保证了员工创新所需资源和信息的获取,员工也能够基于创新的需要选择哪些资源和信息,在此基础之上,还需要将获取的知识的转移和整合以实现真正符合企业发展需要的服务创新活动。而高效的知识管理可以帮助企业实现这一目标。因此,组织学习能力越强,企业更能够聚焦服务创新所需的资源,通过各种途径从网络中获取资源,并在组织内部将这些资源进行高效转化,用于服务创新活动的开展。

(二)实践意义

科技服务企业可以通过规划企业网络,在正确评估外部伙伴的基础上,对外部伙伴进行规划,从而在战略上对企业网络进行管理,进而对企业网络资源进行规划,这些有利于企业及时获取创新所需的资源和信息等,有利于企业开展服务创新活动。在整体规划企业网络的基础上,企业还需要具备通过网络识别和获取真正、全面的异质性资源的能力。企业会接触到各种各样资源,这些资源和信息对企业创新的重要性和有效性是不同的,企业必须提高对外部伙伴了解和信息掌握的程度,提高对外部伙伴的资源的识别能力和获取这些资源和信息的能力,这样才能够最大化地提高通过网络获取资源和信息的数量和质量,从而保证服务创新活动的开展,提高服务创新能力。除此之外,企业需要不断提高内部负责执行网络管理任务的员工的能力和企业内部沟通能力,这样才能够最大化地增强从网络中获取资源和信息在企业内部转移的程度。

企业实行有利于组织学习文化实现的管理活动,从管理上对组织学习进行保障,进而有利于员工将各种资源和信息等应用到服务创新中去,提高服务创新能力;同时,如果组织内部员工及各部门均能从系统角度了解组织的目标以及实现目标所需的各种资源、知识等,那么企业员工在开展工作过程中能够清晰地将适当的资源和信息等应用在工作中,进而开展符合组织目标的服务创新活动;除此之外,科技服务企业如果能够对获取的知识和资源等进行针对性的转移和整合等活动,便于实现真正的组织学习,使获取的知识和资源等最大效率地应用在服务创新活动中。

(三)研究局限与未来发展方向

第一,本文选取的问卷调查对象以北方企业为主,南方企业数量相对较少,因此,可能存在一定的区域限制。今后可增加南方区域样本数量以检验本研究结果的区域适用性。

第二,本研究为横截面研究(cross-sectional study),收集的数据以某一时点为标准,研究主要考察了这一时点上科技服务企业网络能力与服务创新能力的关系,未考虑纵向时间变化可能对研究结果带来的影响,因此,今后可对这些变量之间的关系进行纵向时间变化的对比,判断网络能力的各个维度是否在企业发展的不同阶段对服务创新能力及其维度的影响有所不同。

基于本文的研究背景和不足之处,今后的研究可以从以下两个方面进行探讨和研究。具体包括:

第一,进一步探讨网络能力影响服务创新能力的内在机制

本研究证明:企业网络能力对服务创新能力具有显著的正向影响,但尚未对具体的影响机制进行深入研究,未来可对二者关系中是否存在中介变量进行深入探讨。

第二,进一步探讨其他调节变量对网络能力与服务创新能力关系的影响

本研究证明:组织学习能力越强,企业网络能力对服务创新能力的正向影响越显著,但是否还存在其他条件可能影响网络能力与服务创新能力的关系尚未进行深入研究,未来可在此方面进行深入探讨。

[参考文献]

[1] Hogan S J,Soutar G N,Mccoll-Kennedy J R,et al. Reconceptualizing professional service firm innovation capability:Scale development[J].Industrial Marketing Management,2011,40(8):1264-1273.

[2] P?觟ppelbu?覻 J,Plattfaut R,Ortbach K,et al. Service innovation capability:Proposing a new framework[C]// Computer Science & Information Systems,2011:18-21.

[3] Calik E,Calisir F,Cetinguc B. A Scale Development for Innovation Capability Measurement[J]. Journal of Advanced Management Science,2017,5(2):69-76.

[4] Dotzel T,Shankar V,Berry L L. Service innovativeness and firm value[J]. Journal of Marketing Research,2013,(4):259-276.

[5] Evo Sampetua Hariandja,Zoel Hutabarat.Service innovation capability in the hotel industry[C]// International Conference on Entrepreneurship,March,2016:56-67.

[6] Giannopoulou E,Gryszkiewicz L,Barlatier P J. A conceptual model for the development of service innovation capabilities in Research and Technology Organisations[J]. Knowledge Management Studies,2011,4(4): 319-336.

[7] Giannopoulou E,Gryszkiewicz L,Barlatier P J. Creativity for service innovation:a practice-based perspective[J]. Journal of Service Theory & Practice,2014,24(1):23-44.

[8] Chiesa V,Coughlan P,Voss C A. Development of a technical innovation audit[J]. Journal of Product Innovation Management,2010,13(2):105-136.

[9] Jansen J J P,Vand B F A J,Volberda H W. Exploratory Innovation,Exploitative Innovation,and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators[J]. ERIM Report Series Research in Management,2006,52(11):1661-1674.

[10] Lin,RuJen,Chen,RongHuei,KuanShun Chiu,Kevin. Customer relationship management and innovation capability: an empirical study[J]. Industrial Management & Data Systems,2010,110(1):111-133.

[11] Gryszkiewicz L,Giannopoulou E,Barlatier P J. Service innovation capabilities:what are they?[J]. International Journal of Services Economics & Management,2013,5(1/2):125-153.

[12] Evo Sampetua Hariandja. Linking the Innovation Capability and Innovation Outcome:an Exploratory Investigation of the Hotel Industry[C]// Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bandung,Indonesia,March 6-8,2018:24-45.

[13] Pierre-Jean Barlatier,Eleni Giannopoulou,Lidia Gryszkiewicz. The New Service Development Process in Research and Technology Organizations:Evidence from Five European Research Centres[C]// The XXIII ISPIM Conference-Action for Innovation: Innovating from Experience,2012:56-78.

[14] Tadhg Blommerde,Patrick Lynch. Service Innovation Diagnostics:Guidelines for Developing and Validating a Measure of Service Innovation Capability Maturity[R]. Waterford institute of technology,2017:1-5.

[15] Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J].Journal of Management,1991,17(1): 99-120.

[16] Gulati R,Nohria N,Zaheer A. Strategic Networks[M]. Strategic Management Journal,2000,21(3):203-236.

[17] Laere K V,Heene A. Social networks as a source of competitive advantage for the firm[J]. Journal of Workplace Learning,2003,15(6):248-258.

[18] Ritter T,Wilkinson I F,Johnston W J. Measuring network competence:some international evidence[J]. Journal of Business & Industrial Marketing,2002,17(2/3):119-138.

[19] Ritter T,Gemünden H G. Network competence:Its impact on innovation success and its antecedents[J]. Journal of Business Research,2004,56(9):745-755.

[20] Ritter T,Gemünden H G. The impact of a company's business strategy on its technological competence,network competence and innovation success[J]. Journal of Business Research,2004,57(5):548-556.

[21] Pittaway L A,Robertson M,Munir K,et al. Networking and innovation:a systematic review of the evidence[J]. International Journal of Management Reviews,2004,5/6(3-4):137-168.

[22] 陳学光. 网络能力、创新网络及创新绩效关系研究——以浙江高新技术企业为例[D]. 浙江:浙江大学,2007:1-73.

[23] Aragón-Correa J A,Cordón-Pozo E. Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain[J].Industrial Marketing Management,2007,36(3):349-359.

[24] Gherardi S,Nicolini D. The Organizational Learning of Safety in Communities of Practice[J]. Journal of Management Inquiry,2000,9(1),7-18.

[25] 曾河嵘. 供应链之卓越关键影响因素-参与决策、资讯科技的运用、组织学习能力、技术创新能力、制造创新能力、新产品开发能力之探索研究[D]. 台湾:成功大学,2007:1-67.

[26] 孙颖. 低信任下企业网络能力对服务创新绩效的影响研究[D]. 天津:天津大学,2010:1-79.

[27] 陈晓芳,黄文才,夏文蕾,等. 内部知识转化视角下商业银行服务创新研究[J]. 管理世界,2017(8):183.

[28] 魏江,黄学. 高技术服务业创新能力评价指标体系研究[J]. 科研管理,2015,v.36;No.239(12):11-20.

[29] 孙颖,陈通,毛维. 物流信息服务企业服务创新过程模式研究[J]. 现代管理科学,2009(5):65-67.

收稿日期:2019-03-08

基金项目:河北省省级科技计划资助(20557644D)天津市科技发展战略研究计划(17ZLZXZF00060)

作者简介:孙 颖(1978—),女,内蒙古呼伦贝尔人,讲师,博士,主要研究方向:服务创新。

通讯作者:毛 维(1978—),河北沧县人,讲师,硕士,主要研究方向:管理绩效。