心理护理对老年心肌梗死患者不良情绪的改善作用

2020-12-30王丹

王 丹

(沈阳市红十字会医院,辽宁 沈阳 110013)

心肌梗死属于冠状动脉突然闭塞而产生的心肌缺血性坏死现象,该疾病的病情进展速度极快,若不及时进行干预则会严重威胁患者的身心健康。近年来,我国心肌梗死的发病率逐年上升。老年心肌梗死患者在发病后会受到严重的心理打击,甚至产生一定的焦虑、抑郁心理,这不但会影响整体的治疗效果,还会对患者精神状态产生不良影响[1]。相关研究指出,在标准护理基础上采用心理护理干预能缓解患者的不良情绪,有助于减轻患者的抑郁、焦虑症状[2]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 88例老年心肌梗死患者均于沈阳市红十字会医院接受治疗,时间为2018年10月至2019年5月,采用随机抓阄法将其分为对照组(45例,采用标准护理方式)和观察组(43例,采取标准护理方法的基础上增加心理护理干预)。对照组男性24例,平均年龄(61.27±3.10)岁;女性21例,平均年龄(58.92±4.62)岁;平均病程(4.32±3.17)年;初中以上学历19例,初中及以下学历26例。观察组男性25例,平均年龄(59.74±3.96)岁;女性18例,平均年龄(63.02±3.43)岁;平均病程(4.18±2.88)年;初中以上学历为17例,初中及以下学历为26例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者家属均以知情并签署同意书。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①确诊为心肌梗死的老年患者,符合心肌梗死的诊断标准;②焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)评分均超过40分,具有明显的焦虑症状和抑郁症状。排除标准:①具有精神障碍患者;②心源性休克患者;③交流存在障碍的患者。

1.3 方法 对照组结合患者的发病情况选择合理的治疗方案,进行急诊经皮冠状动脉介入术,同时予以血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor,ACEI)、β受体阻滞剂、抗凝、抗血小板等药物治疗,并对患者进行标准护理干预。观察组患者在对照组治疗的基础上实施心理护理。由护理人员收集患者的相关资料,结合患者的实际病情和抑郁症状进行有针对性心理护理,以降低患者由于疾病而产生的负面情绪。护理人员需对患者科普心机梗死的发病原因和注意事项,使患者能够正确了解病情,端正对疾病的治疗态度,从而建立治愈信心。在治疗过程中,护理人员需将患者的病情好转情况及时转告患者,使患者能够看到治愈的希望。在病房中,可添加一些植物来舒缓患者的焦虑心理,医护人员可与患者交流,提醒患者注意事项,对患者进行鼓励,从病情和生活两个方面去关心患者,使患者的压力不断地减小,树立积极治疗的决心,同时让患者家属陪同患者,给与其一定的治愈信心。此外,可让患者和一些治愈成功的患者进行沟通交流,以提升患者的治疗配合程度。

1.4 观察指标 SAS、SDS各由20个问题组成,其中每条都对应不同的症状。若为正向评分题,依次评为粗分1、2、3、4分;反向评分题(带有*号),则评为4、3、2、1分,测试者需要结合实际情况作答。采用问卷调查的形式评估两组患者的护理满意度,调查问卷满分为10分,分为护理非常满意、护理基本满意和护理不满意3个等级。

1.5 统计学方法 采用SPSS 24.0统计学软件对数据进行分析。SAS、SDS评分等计量资料采用()表示,组间比较行t检验;护理满意度等计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组SAS、SDS 评分比较 护理后,观察组SAS 评分[(39.74±3.18)分]、SDS评分[(37.65±3.47)分]明显低于对照组[(47.36±4.96)分、(43.77±3.91)分],差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

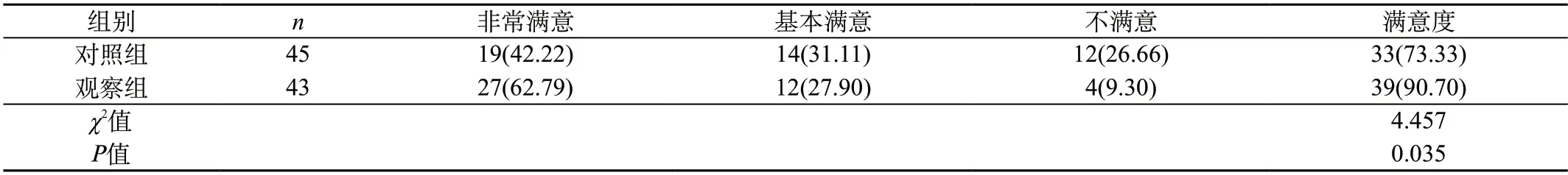

2.2 两组护理满意度比较 护理后,观察组患者非常满意27例,基本满意12例,护理满意度90.70%,对照组为19例、14例、73.33%,两组数据比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组SAS、SDS评分比较(分,)

表1 两组SAS、SDS评分比较(分,)

表2 两组护理满意度比较[n(%)]

3 讨 论

心肌梗死属于冠状动脉急性持续性缺血缺氧导致的心肌坏死现象,在临床治疗中大部分患者会伴有剧烈疼痛和持久性的胸骨疼痛,在患者休息或服用硝酸酯类药物后仍无法改善。在这种情况下患者还会伴随血清心肌酶活性增高,引发一系列并发症,如心律失常、心力衰竭及休克等,严重时会对患者的生命安全造成一定威胁[3]。心肌梗死的诱发原因主要有劳动强度过大、情绪过于激动、饮食不规律、外界因素刺激或吸烟酗酒等,常见于高龄患者。

由于心肌梗死会对老年患者造成一定的精神刺激,患者在得知患有此病后必然会产生相应的心理波动,而这种心理波动不仅是疾病的导火索,同时也会伴随着疾病的发展而逐渐加重。由于心肌梗死的起病较急,患者在发病期间出现的剧烈疼痛和气息不稳会使患者产生濒死感,这就对患者的心理造成严重的影响,多数患者感到绝望。特别是在心肌梗死治疗初期阶段,患者会有不同程度的抑郁和焦虑心理,而这种心理不但会影响治疗效果,还会影响患者自身的精神状态。心肌梗死患者产生的心理应激状态主要分为以下几种:首先是焦虑状态,焦虑状态在心肌梗死患者中较为常见,这种焦虑感会通过激活交感神经系统导致并发症和不良愈后的发生,严重影响患者的身心健康[4-6];临床护理人员在护理过程中需高度重视焦虑感对患者的负面影响,并采取合理的护理方式来缓解患者的焦虑程度[7-9]。其次是抑郁状态,心肌梗死患者随着卧床时间的延长会产生抑郁情绪,这类患者在治疗期间产生的抑郁状态与生活状况、经济情况及性格有直接的关系,多数心肌梗死患者在确诊后抑郁症状会持续数月[10-12];因此,在心肌梗死患者的治疗过程中使用心理护理能够达到更理想的护理目的,缓解患者的焦虑、抑郁症状,护理人员需结合患者的不同心理状态采取合理的护理方式,以使患者能够积极的面对治疗。本研究结果显示,观察组SAS评分、SDS评分、护理满意度均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,心理护理干预对老年心肌梗死患者的护理效果更好,不但能够提升患者的护理满意度,还可以降低患者的焦虑、抑郁情绪,使患者能够积极面对治疗,提升治疗整体效果。