1978—2017年中国区域农业经济发展差距与结构特征

2020-12-29胡晨沛李辉尚郭昕竺

胡晨沛, 李辉尚, 郭昕竺

(1.国家统计局 国际统计信息中心,北京 100826; 2.中国农业科学院 农业信息研究所/农业农村部农业大数据重点实验室,北京 100081)

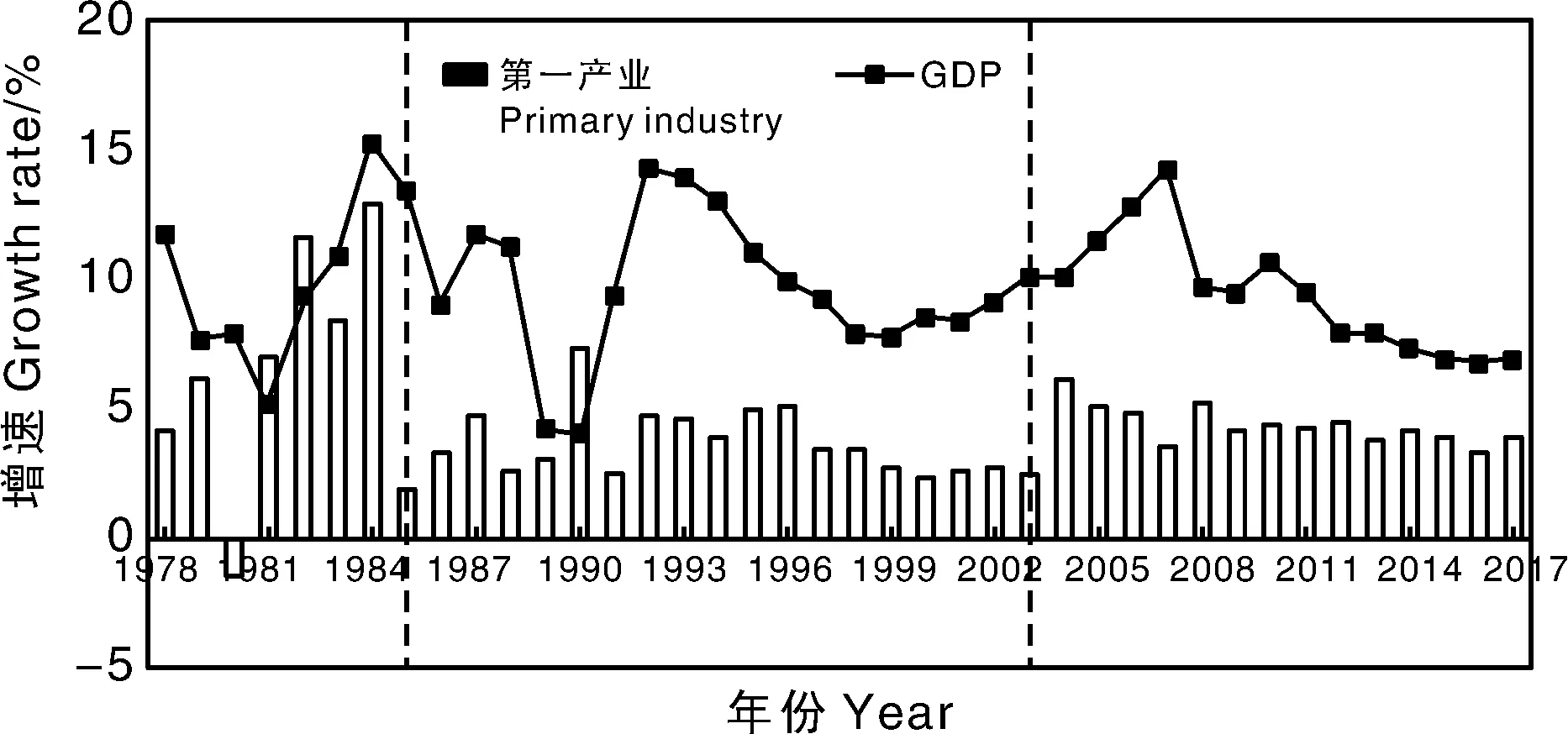

在40余年的改革开放历程中,我国农业实现了持续较快的增长,1978—2019年,第一产业增加值年均增长4.3%,高于同期世界农业经济增速。然而,随着改革重心逐渐从农村转移至城市、从农业转向工业服务业,农业增加值占国内生产总值的比重和就业人数份额出现明显的“双下降”现象,农业小部门化趋势凸显[1]。从经济产出看,第一产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重从1978年的27.7%降至2019年的7.1%,年均降幅达0.5百分点,第一产业增加值增速也从改革开放初期的10%左右降至近年来3%~4%的水平;从劳动力投入看,第一产业就业人员占社会总就业人员比重从1978年的70.5%降至2019年的25.1%,农业就业人口份额已不足3成。在农业发展呈现小部门化特征的同时,不同地区的农业发展同样存在较大差异。从区域农业经济发展来看,地区之间因资源禀赋、产业结构的差异而导致最终发展水平不同,从而具有异质性,是大国经济的核心特征之一[2]。我国作为典型的农业大国,这种差异性不仅体现在与其他国家之间,更体现在国内各区域之间。

从农业经济增长角度看,改革开放以来我国整体以及各地的农业经济均在增长[3],但不同省区市的农业经济发展呈现出明显差异。关于我国区域农业发展,国内学者进行了许多研究。首先,在地区农业经济增长上,马历等[4]研究发现,1991—2010年我国县域农业经济呈持续增长态势,农业产值占区域GDP的比重逐渐减小,呈现出东低西高的分布特征;姚成胜等[5]研究发现,2000—2016年我国东、中、西区域的农业经济发展水平呈现出由东向西明显递降的特征;于伟等[6]利用2006—2015年省级尺度农业生产、生态和经济综合数据研究表明,各省级行政区的农业发展韧性均呈现优化趋势,但省际差异有所扩大。在区域农业经济增长的影响因素方面,穆月英[7]通过实证研究发现,乡镇企业发展、财政支农资金等是造成不同地区农业发展差距的主要原因;牛凯[8]指出,我国农业科技发展水平呈现出区域不均衡状态,不同地区的农业科技进步贡献率存在明显差异。也有学者就不同地区的农业劳动力等要素禀赋结构的差异进行研究:罗浩轩[9]测算发现,尽管我国农业要素禀赋结构出现了固化现象,但各区域之间农业劳动生产率差距在不断扩大;胡晨沛等[10]通过构建重心模型发现,改革开放以来由于各省级行政区农业要素禀赋结构的变动,我国农业劳动力重心呈现出向西北方向移动的特点,农业资本重心在东西方向上表现为先西后东的移动特点,在南北方向上则有较为明显的北移趋势。

虽然学者们在区域农业经济增长研究方面取得了较为丰富的成果,但仍有可进一步完善的地方。例如:改革开放以来我国区域农业经济增长差距呈现出何种特点?不同地区在农业经济发展的过程中,区域间和区域内部的差距是否有所不同?在我国南北区域差距表现出新特点的情况下,南北之间的农业经济发展差距是否在同步扩大?本文试图对上述问题进行解答。在现有研究基础之上,基于我国31个省区市1978—2017年的农业经济投入产出面板数据,主要从以下方面展开研究:一是从增加值增速视角描述改革开放以来我国农业经济与区域农业经济发展的基本情况;二是利用第一产业增加值和劳动力数量的份额测度改革开放以来我国区域农业经济发展的基本特点;三是利用泰尔指数测算我国南北方、东中西部,及其内部农业经济的发展差距。

1 材料与方法

1.1 研究方法

1.1.1 区域份额测度

区域份额测度主要是通过测算某区域第一产业增加值和劳动力数量占全国的比重,分析其农业投入与产出规模的变化。当某区域的第一产业增加值份额(Sy)大于第一产业劳动力份额(Sx),即Sy>Sx时,说明该区域的农业劳动生产率相对更高;当Sy 区域j(南方、北方,或者东部、中部和西部)的第一产业增加值份额Syj和第一产业劳动力份额Sxj的计算公式分别为 (1) (2) 式(1)、(2)中:Yi、Xi分别代表省区市i的第一产业增加值和第一产业劳动力数量,Yj、Xj分别代表区域j的第一产业增加值和第一产业劳动力数量,Y、X分别代表我国(不含港、澳、台)的第一产业增加值和第一产业劳动力总量。 1.1.2 泰尔指数 目前,区域发展差距的测度指标主要包括基尼系数、泰尔指数、变异系数,本文选择泰尔指数测度改革开放以来我国区域农业经济发展差距。泰尔指数是广义熵(GE)的一种特殊形式,最初由泰尔(Theil)用来计算国家间的收入差异,之后被广泛运用于不同维度的区域比较之中,其最大的优点在于可以将区域间的总体差异分解为组内差异和组间差异,从而能够观察和揭示组内差异和组间差异各自变动的方向和变动幅度,现已广泛应用于区域整体差异,以及区域间差异的实证研究。泰尔指数的取值介于0~1,数值越小,说明区域间差异越小;数值越大,说明差异越大。本文借鉴Theil[11]对泰尔指数及其结构分解的方法论述,构建我国区域农业经济发展差距泰尔指数(T)计算公式: (3) 在测度区域农业经济发展差距泰尔指数的基础上,将其分解为区域之间的组间差距Tb和区域内部的组内差距Tw: (4) (5) 由于Tw为各区域内发展差距的加总,无法直接体现各自区域内部的差距情况,为了进一步分析我国南北方与东中西部各自区域内部的泰尔指数,将区域j内的省际农业经济发展差距泰尔指数(Twj)按照如下公式进行测算: (6) 参考国家统计局对于东中西部的划分方法,本研究东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。在对南北方地区的划分上,参考文献[12]的划分方法,南方地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏;北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。 本文数据包括1978—2017年各省区市1978年第一产业增加值、历年第一产业生产总值指数、第一产业劳动力数量,其中在各年度第一产业增加值上,选择以1978年为基期,测算第一产业实际增加值。数据来源为国家统计局官方网站、各省区市的历年《统计年鉴》,以及《新中国60年统计资料汇编》。 从宏观层面看,改革开放以来我国农业经济增速虽低于同期GDP增速(图1),但4%以上的农业年均增速在全球主要经济体中依然位居前列。分阶段来看,改革开放初期(1978—1984年),在家庭联产承包责任制的改革红利刺激下,农业经济增速一度超过GDP增速。根据林毅夫[13]观点,在这7 a时间里,农业(作物产值)增长了42%,其中家庭联产承包责任制贡献约20%。1985年以后,改革重心逐渐从农村转移至城镇,随着社会经济和工业化的发展,第一产业增加值份额和就业人数比重出现明显的“双下降”现象,农业小部门化趋势凸显。具体表现为:第一产业增加值占国内生产总值的比重从1985年的27.9%大幅下滑至2003年的12.3%,年均降幅接近0.9百分点,第一产业增加值增速也于2003年降至2.4%的阶段性底点;与此同时,第一产业就业人员占社会总就业人员的比重从1985年的62.4%降至2003年的49.1%。2004年开始至今,连续17 a的中央一号文件都聚焦“三农”问题,相继出台并实施了“四免四补”(减免屠宰税、农业税、牧业税、农业特产税和种粮直补、农资综合直补、良种补贴和农机具购置补贴)、土地确权颁证等一系列支农扶农政策,深入开展农村“三块地”(城镇规划区内建设用地、农村耕地和乡村建设用地)改革和打赢脱贫攻坚战三年行动。在我国农业劳动力数量不断下降的背景下,这些举措为我国农业发展提供了必要的资本支持,部门资本、工商业资本大规模下乡,农业资本深化程度不断提高,受此带动,农业经济增速有所回升并趋于稳定。 图1 1978—2017我国GDP增速与农业经济增速Fig.1 China’s GDP growth rate and agricultural economic growth rate from 1978 to 2017 从区域农业经济发展看,改革开放以来我国区域农业经济增速主要呈现出以下特点。一是从增速上看,呈现出“北快南慢、西快东慢”的特点(图2),1978—2017年我国北方地区农业经济年均增速为5.3%,略快于南方地区的5.0%;西部地区年均增速略快于东部和中部地区。二是从波动幅度看,在1992年以前,各区域的农业经济增速总体波动较大,北方农业经济增速变异系数达1.07,大于南方0.63的变异系数水平;中部地区农业经济最高增速一度达到12.8%,最慢增速则为-5.2%,整体波动幅度略大于东部和西部。但随着各区域农业制度体系和政策管理框架的逐步建立与稳定,近10 a来各区域的农业经济增速均呈现出趋稳态势。 图2 1979—2017年分区域农业经济增速Fig.2 Growth rate of agricultural economy in different regions from 1979 to 2017 图3通过描绘不同区域第一产业增加值和第一产业劳动力占全国份额的变动趋势,刻画了改革开放以来我国农业经济发展在南北方和东中西部的差距。当区域农业经济发展处于完全均衡的理想状态时,第一产业增加值和第一产业劳动力份额趋势线应当完全重合。根据图3所示,将我国区域农业经济发展在南北方和东中西部的差异具体总结如下。 2.2.1 南北方差异 第一,从整体上看,南方第一产业劳动力份额始终高于第一产业增加值份额,而北方的第一产业劳动力份额较第一产业增加值份额相对更低,这在一定程度上说明北方农业劳动生产率相对更高。第二,从份额变动上看,在改革开放历程中,南方的第一产业增加值和第一产业劳动力占全国的份额呈现下降趋势。这主要是由于南方省区市无论是在城镇化还是在工业化进程上都相对北方更快,吸收了更多的农业转移劳动力,因而导致出现“双下降”现象。第三,从最新趋势看,近年来南北方的第一产业增加值和第一产业劳动力份额均呈现出明显的收敛趋势,说明南北方的农业资源配置和劳动生产率发展都更趋均衡。 图3 1978—2017年分区域第一产业增加值与第一产业劳动力份额演变趋势Fig.3 Evolution trend of proportion of added value of primary industry and labor force of primary industry in different regions from 1978 to 2017 2.2.2 东中西部差异 东部地区无论是第一产业增加值份额还是第一产业劳动力份额在近20 a的时间里均表现出明显的“双下降”现象,其中劳动力份额的下降趋势更为明显。但需要强调的是,东部地区近年来第一产业增加值和第一产业劳动力份额的比值明显高于中、西部地区,说明东部地区具有更高的农业劳动生产率。这主要是由于在农业经济发展过程中,东部地区资本深化速度明显高于中西部地区,这也意味着我国农业劳动生产率尚有较大的增长潜力[14]。中部地区第一产业增加值和第一产业劳动力份额稳中有升,近年来均分别稳定在35%左右。西部地区第一产业增加值和第一产业劳动力份额稳步上升。从产业结构看,农业对于西部地区的国民经济发展仍发挥着较为重要的作用。 表1为1978—2017年我国区域农业经济在纬度层面(南北方)和经度层面(东中西部)的发展差距泰尔指数测度结果。从区域间的农业经济发展差距趋势看,改革开放以来我国区域间农业经济发展大致可以划分为3个阶段。第一阶段(1978—1994年),全国区域农业经济发展差距明显拉大,泰尔指数从1978年的0.033 8快速上升至1994年的0.067 4。与此同时,南北差距和东中西差距呈同步扩大的态势,其中,东中西部泰尔指数上升0.01至0.015 6,南北方差距尽管在20世纪90年代初期有所缩小,但较20世纪80年代初期泰尔指数仍有较为明显的上升。第二阶段(1995—2008年),全国和东中西部的区域农业经济发展差距继续拉大,全国区域农业经济发展差距泰尔指数于2008年达到0.08的历史高点,这一时期东部沿海地区充分发挥市场化改革、加入WTO等政策红利,农村劳动力进一步转移至城市,但农业增加值份额仍相对稳定,这也意味着东部的农业劳动生产率提高得更为明显。南北方农业经济发展差距明显缩小,泰尔指数从1994年的0.004 5下降至0.002 2。这主要得益于南方农业劳动生产率的不断提高,与北方的发展差距不断缩小。第三阶段(2009—2017年),南北方、东中西部之间,以及全国的区域农业经济发展差距均呈缩小态势,其中,2017年全国层面的泰尔指数为0.069 6,回落至21世纪初的水平,东中西部的泰尔指数从2007年的0.023 2的高点回落至0.017 3,南北方的泰尔指数更是降至0.000 1,意味着南北方的农业经济发展更趋协调。 表1 1978—2017年我国区域间农业经济发展差距泰尔指数 通过前文分析可以发现,1978年以来我国南北方农业经济发展差距明显缩小,东中西部农业经济发展差距虽有所缩小,但仍是我国现阶段农业经济发展差距的主要来源。然而,上述分析仅能就区域之间的差距进行刻画,无法反映区域内部农业经济的发展特点。例如,南北方之间泰尔系数相对较小,仅说明从区域整体总量上看发展较为均衡,但并不能掩盖其内部省际存在差距的可能性。因此,需要进一步就不同区域内部的农业经济发展格局进行研究。一般地,个体数量越多,泰尔指数通常就会更高。从区域内部发展差距来看,由于南北方和东中西部内部均包含了若干个省级行政区,因此无论是南北方还是东中西部,其内部的农业经济发展差距泰尔指数均会高于前文计算得到的区域间泰尔指数。据此,笔者认为,在分析区域差距过程中更需要关注的是其泰尔指数的变动趋势,而非绝对值。表2分别给出了各区域内部农业经济发展差距的泰尔指数测度结果及其变迁趋势。在5大区域内部,农业经济发展差距泰尔指数存在明显的差异性,具体表现为:(1)南方内部省际农业经济发展差距泰尔指数始终处于相对高位,并于2001年开始明显上升,近年来虽略有回落但仍明显高于其他区域。南方不同省区市经济发展水平和产业结构存在较大差异。如沿海的上海、江苏、浙江、广东等发达地区,在我国加入WTO之后,充分发挥对外贸易比较优势,日益深度融入全球经济体系,产业结构升级速度加快,农业小部门化特征更加凸显。伴随着产业结构升级的是农业劳动力和产出份额的下降,以及农业资本深化带来的劳动生产率提高。以2017年为例,江浙沪地区的农业劳动生产率均已超过3 000元·人-1(1978年不变价,下同);而广西、云南等地的第一产业增加值占国民生产总值比重还保持在10%以上的相对高位,但农业劳动生产率不足2 000元·人-1。(2)北方和西部地区的农业经济发展差距泰尔指数位于5大区域的中等水平,近年来农业经济发展差距总体较为稳定,泰尔指数基本在0.02~0.03小幅波动。这主要是由于北方和西部内部多数省级行政区的农业生产规模、生产效率相对更为接近,区域农业发展协调度相对更高。(3)东部和中部地区农业经济发展差距泰尔指数始终保持低位,东部多为我国区域经济发达地区,无论是产业结构、城镇化水平等都较为接近;而中部包括湖南、湖北、河南、安徽等农业生产大省,2017年的农业劳动生产率介于2 000~3 000元·人-1,相类似的气候特点和农业生产种植规模方式使区域内的农业经济发展协调度更高。 本文通过计算1978—2017年我国南北方、东中西部之间及其内部农业经济发展差距,分析改革开放以来我国区域农业经济发展差距及其内部结构变迁趋势。研究结果显示:第一,从地区农业经济增速来看,改革开放以来我国区域农业经济增长总体上呈现出“北快南慢、西快东慢”的特点。第二,从区域间农业经济发展差距看,东中西部农业经济发展差距是现阶段我国农业经济发展差距的主要来源。反映区域农业经济发展差距的泰尔指数测算结果显示,改革开放以来,我国南北方农业经济发展差距不断缩小,背后反映的是南北方农业劳动生产率增长更趋协调;但在东中西部方面,东部地区由于农业资本深化速度更快,劳动生产率增速明显高于中西部地区,导致现阶段东中西部农业经济发展差距相对更大。第三,从各个区域内部来看,尽管南北方之间区域农业经济总体处于协调发展态势,但是由于南方地区内部各省区市处于不同的经济发展阶段,农业经济发展差距较大;东中西部方面,西部地区内部的发展差距大于中部和东部地区。 第一,重视区域农业生产互补效应,完善区域统筹协调农业合作机制。不同于二三产业的生产,农业生产受到自然因素的影响较大,不同地区之间的农业生产结构存在较大差异。为实现区域间农业生产的有效互补,改革开放以来,国家取消统购派购制度,推进农产品流通体制向市场化方向转变,开展主体功能区划分,农业生产区域布局日益优化。但本文研究结论表明,部分区域内部农业经济发展仍存在较大差距。因此,在制定区域农业政策时,不应忽视省际农业产出的交互影响,应通过构建区域统筹协调的农业分工与有效的农业生产合作机制,提高要素的空间互补性和空间配置效率,切实均衡提高农业劳动生产率。 第二,加快优化农业要素投入,提高农业资本深化和科技进步水平。研究结果显示,东部地区农业经济虽然出现“小部门化”特点,但是农业劳动生产率较高,本质是农业资本深化和技术进步带来的要素红利。对于我国,尤其是北方地区和中西部地区而言,应将产业结构升级和提高农业机械化水平作为提高农业经济发展质量的重要途径。伴随着区域经济的不断发展,无论是第一产业的增加值还是劳动力规模,在三大产业中的比重都会逐渐降低。未来需要改革完善农业技术推广体系,大范围推广农业遥感、旱作节水等先进农业生产技术,加强国家现代农业产业技术体系、科技创新联盟、产业创新中心、高新技术产业示范区、科技园区等的建设,继续强化农业科技创新的驱动作用,改善农业生产条件,提高农业机械化率。 第三,重视优势地区积累的发展经验,充分发挥落后地区后发优势。当前,区域间农业经济的协调发展需要从农业产业化入手,完善产业结构体系。农业经济发展相对落后的地区可以通过借鉴其他地区的有效发展经验,实现农业经济生产效益的规模化。例如,浙江作为互联网经济强省,互联网技术正在加速向农业农村延伸,通过打造“互联网+农业”,充分发挥了互联网在农业生产要素配置和集成过程中的优化作用。类似经验可在全国范围内因地制宜地合理推广,从而实现农业经济发展在经验方法上的区域带动。1.2 区域划分与数据来源

2 结果与分析

2.1 改革开放以来我国区域农业经济发展概况

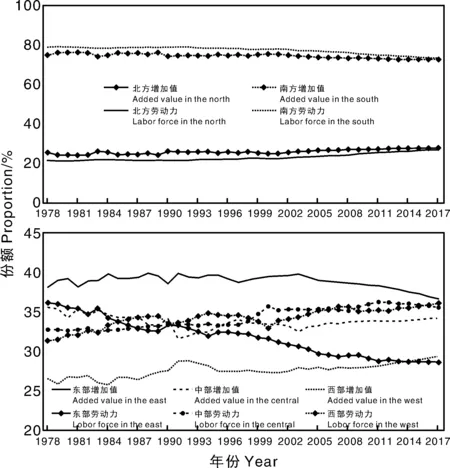

2.2 改革开放以来区域农业经济与劳动力份额演变趋势

2.3 改革开放以来区域间农业经济发展差距测度

2.4 改革开放以来区域内农业经济发展差距测度

3 结论与建议

3.1 研究结论

3.2 政策建议