几种杀菌剂对马铃薯黑痣病菌的室内毒力及田间药效测定

2020-12-29王银钰崔凌霄李统华杨成德韩相鹏张俊莲

王银钰,崔凌霄,李统华,杨成德*,韩相鹏,张俊莲

(1.甘肃农业大学植物保护学院/甘肃省农作物病虫害生物防治工程实验室,甘肃 兰州 730070;2.定西市植保植检站,甘肃 定西 743000;3.甘肃省作物遗传改良与种质创新重点实验室,甘肃 兰州 730070)

马铃薯(Solanum tuberosum L.)种植便捷,产量高,是备受人们喜爱的粮饲兼用作物之一[1]。甘肃省是马铃薯种植大省,87 个县(市、区)中有60 多个县种植马铃薯[2]。近年来,随着马铃薯种植面积的逐渐扩大及重茬现象普遍存在,土传病害发生严重,尤其是由立枯丝核菌(Rhizoctonia solani)引起的马铃薯黑痣病已成为甘肃省发生面积大且危害严重的一种病害[3]。黑痣病又称茎溃疡病和黑色粗皮病等[4],在播种后常使种薯烂种,苗期危害幼芽,成株期在茎秆上形成溃疡斑,膨大期在块茎上形成黑色小菌核,极大地影响其产量和商品性,已成为北方一季作区马铃薯上的主要病害之一[5]。

目前关于马铃薯黑痣病的防治,生产中主要选用抗病品种、播种脱毒种薯、适时播种及采收和轮作等[6,7]方式,但农业防治方法不能从根本上控制该病害的发生,防治效果往往不稳定,在生物防治中主要以寄生性真菌木霉属(Trichoderma spp.)和绿色黏帚霉(Gliocladium virens)[8]、轮枝菌(Verticillium biguttatum)[9]和细菌中的蜡质芽孢杆菌(Bacillus cereus)[10]和荧光假单胞菌(Pseudomonas fluorescens)[11]等报道较多,但是生物防治目前不仅效果较差,而且防治效果也不稳定[12];化学防治仍是马铃薯黑痣病防治的首选[13],目前噻呋酰胺、咯菌腈、嘧菌酯等化学杀菌剂已登记防治马铃薯黑痣病,施药方式主要有拌种、沟施[14]和茎基部喷淋[15,16]等。

由于生产上用于防治马铃薯黑痣病的药剂较少,因此为了有效控制马铃薯黑痣病发生,本研究对噻呋酰胺等10 种杀菌剂进行室内毒力测定和噻呋·吡唑酯等6种药剂进行田间防治试验,以期为马铃薯黑痣病防治中的科学选择药剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试菌株

供试马铃薯黑痣病菌采自甘肃省安定区,为AG3融合群。供试马铃薯品种为‘新大坪’。

1.1.2 供试杀菌剂

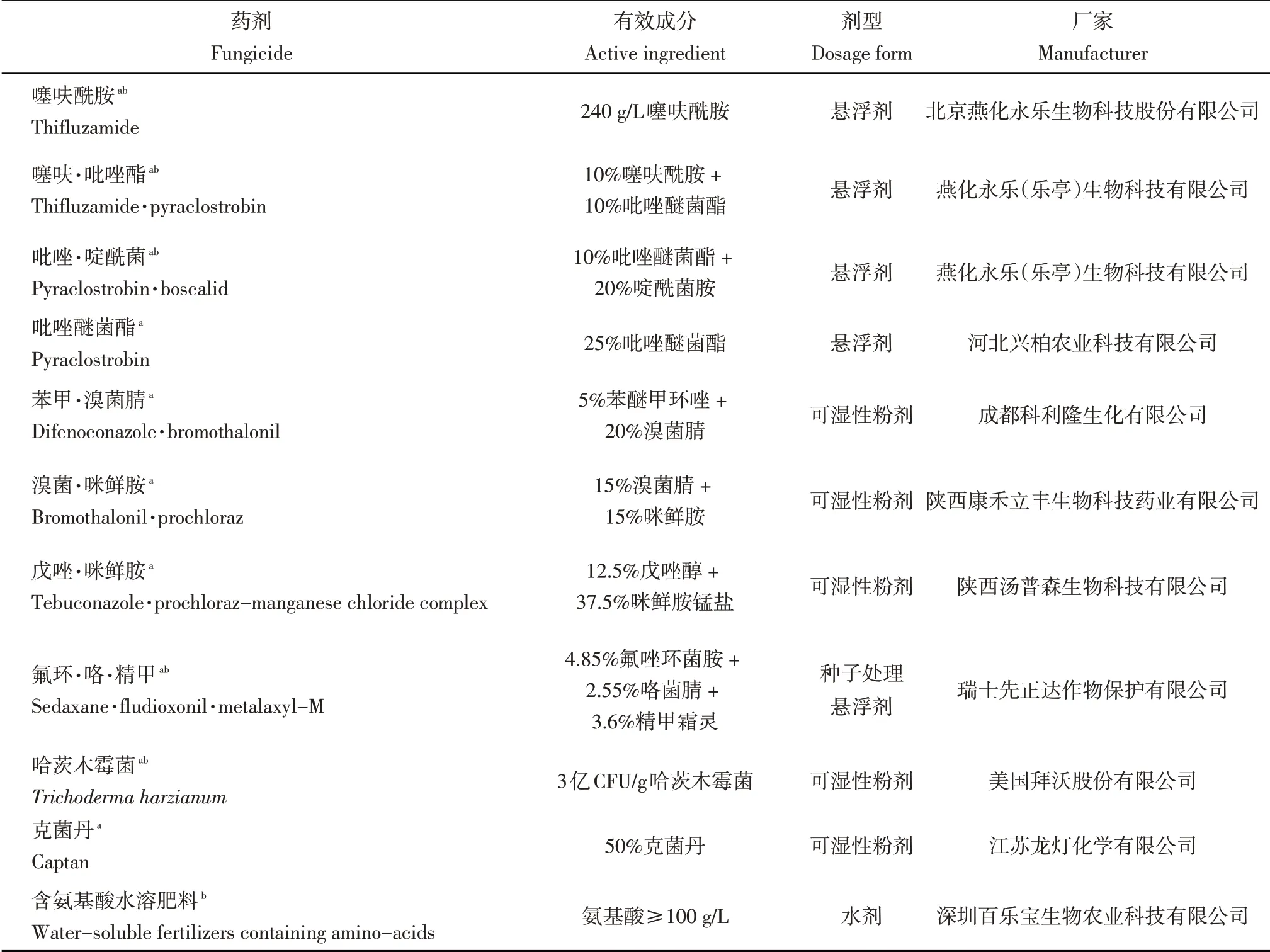

供试杀菌剂信息见表1。

1.1.3 供试培养基PDA培养基:马铃薯200 g、琼脂16 g、葡萄糖18 g,补充蒸馏水至1 000 mL[17]。

1.1.4 试验地概况

试验设在甘肃省定西市安定区团结镇马铃薯种植区,该区域海拔2 180 m,年平均气温6.2℃,年均降雨量430 mm。播种地块地势及肥力均匀一致,前茬种植马铃薯。

1.2 试验方法

1.2.1 几种杀菌剂对马铃薯黑痣病菌的室内毒力测定

采用生长速率法测定不同杀菌剂对立枯丝核菌的毒力。供试菌株在PDA平板上25℃黑暗条件下活化3 d,从菌落边缘用打孔器取5 mm 的菌饼备用。在超净工作台上,按所需浓度稀释供试杀菌剂后,将稀释的药液1份与49份的培养基(冷却至约45℃左右)混用,迅速摇匀,分装于90 mm的培养皿中,水平摇动使其铺成均匀含药平板。每种杀菌剂设5个浓度梯度,每个浓度重复3次,同时以不加药的PDA培养基作对照。将菌饼接种于含药平板中央,每皿1个,然后置于25℃恒温黑暗条件下培养。3 d后用十字交叉法测量菌落直径,以其平均数代表菌落大小,计算菌落的净生长量和抑制率。根据杀菌剂浓度与生长抑制率的关系,计算杀菌剂浓度对数与抑制率几率值间的毒力回归方程,通过其回归方程计算杀菌剂的抑制中浓度值(μg/mL),即EC50[18]。

表1 药剂信息Table 1 Fungicide information

生长抑制率(%)=[(对照菌落直径-处理菌落直径)/(对照组菌落直径-菌饼直径)]×100

(3)PBL教学法。PBL教学强调以学生为主体、问题为中心,以提出问题、研究和解决问题为主线,开展以自主和合作探究为主的学习方法,从而达到增强学生的问题意识、提高理解掌握运用知识水平和解决问题的能力为主要目标的学习活动[4]。PBL教学尤其适宜该课程中设计性实验,由教师提出问题,学生通过自主探究、合作探讨,提出实验方案,从而解决问题。PBL教学可以使学生在学习过程中形成独立思考的习惯,有助于培养学生独立解决实际问题的能力,并提高创新能力。

1.2.2 田间试验设计

试验设7个处理。处理1:240 g/L噻呋酰胺;处理2:20%噻呋·吡唑酯;处理3:30%吡唑·啶酰菌;处理4:11%氟环·咯·精甲;处理5:3亿CFU/g哈茨木霉菌;处理6:含氨基酸水溶肥料;处理7:空白对照。处理1~处理6按推荐浓度计算每处理种薯用药量,种薯拌种并阴干,小区面积为2 m×10 m=20 m2,每处理重复3次,按完全随机区组排列,正常田间管理,自然发病。

1.2.3 田间调查时间及方法

试验于2019年4月26日播种,7月17日调查茎基部溃疡情况,计算病情指数和发病率,8月10日收获时按小区测产,计算增产率。马铃薯黑痣病茎基部病情分级按照Weinhold等[19]的分级标准。

马铃薯黑痣病地下茎分级标准:

0级:茎部无任何病斑;

1级:茎部病斑面积占地下茎面积的1%~5%;

2级:茎部病斑面积占地下茎面积的6%~25%;

3级:茎部病斑面积占地下茎面积的26%~50%;

4级:茎部病斑面积占地下茎面积的51%~75%;

5级:茎部病斑面积占地下茎面积的76%~100%。

分别按下式计算病情指数、防治效果和增产率。

病情指数=∑(各级病薯数×各级代表值)/(调查总薯块数×最高代表值)×100

防治效果(%)=(对照区病情指数-处理区病情指数)/对照区病情指数×100

增产率(%)=(处理区产量-对照区产量)/对照区产量×100

1.3 数据处理

数据采用Excel 2010,SPSS 25.0软件进行分析处理。利用Duncan's新复极差测验法进行差异显著性分析。

2 结果与分析

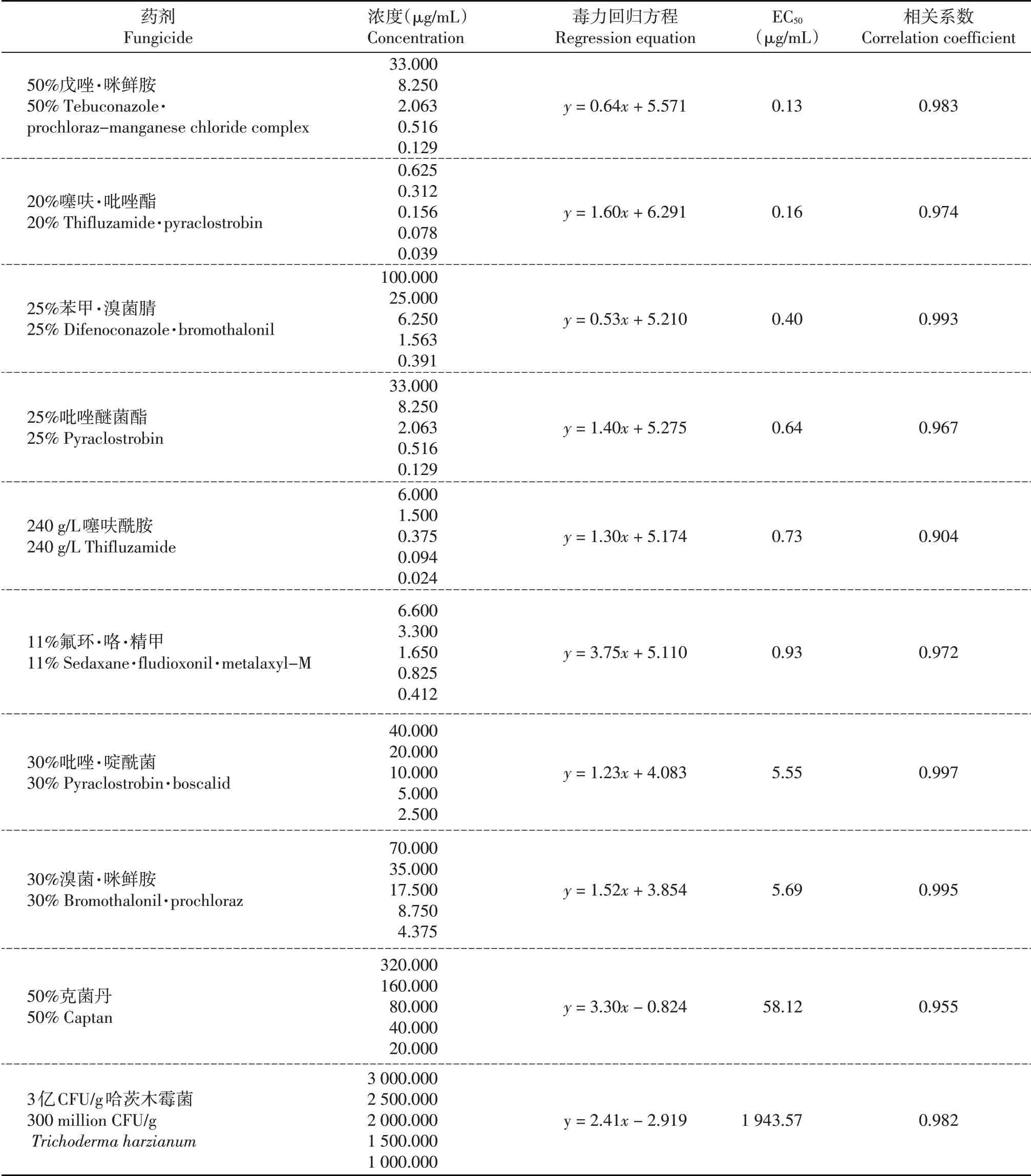

2.1 不同杀菌剂对马铃薯黑痣病抑制中浓度

结果表明(图1、表2),不同杀菌剂对马铃薯黑痣病菌的毒力有明显差异。50%戊唑·咪鲜胺有效中浓度EC50达0.13 μg/mL,毒力最强;其次为20%噻呋·吡唑酯、25%苯甲·溴菌腈和25%吡唑醚菌酯,EC50分别达0.16,0.40 和0.64 μg/mL;240 g/L噻呋酰胺和11%氟环·咯·精甲的EC50分别达0.73和0.93 μg/mL;3亿CFU/g哈茨木霉菌EC50值最大,达1 943.57 μg/mL,说明其对黑痣病的毒力较弱。

2.2 马铃薯黑痣病菌对不同杀菌剂的敏感性

试验结果(表2)表明,10种杀菌剂的毒力回归方程中,11%氟环·咯·精甲的斜率最大,为3.75,表明该杀菌剂的反应灵敏度最高,其次是50%克菌丹,斜率为3.30,3 亿CFU/g 哈茨木霉菌的斜率为2.41,20%噻呋·吡唑酯、25%吡唑醚菌酯、240 g/L噻呋酰胺和30%吡唑·啶酰菌的斜率分别为1.60、1.40、1.30和1.23,表明这4种药剂的敏感性依次降低。

根据抑制中浓度和敏感性结果,50%戊唑·咪鲜胺药剂的EC50最低,毒力最强,但其敏感性较低,因此50%戊唑·咪鲜胺药剂没有进行田间试验,而选定240 g/L噻呋酰胺、20%噻呋·吡唑酯、30%吡唑·啶酰菌、11%氟环·咯·精甲、3亿CFU/g哈茨木霉菌为田间试验供试药剂,其中哈茨木霉菌EC50值最高,但其是目前报道的较好的生物农药,因此也进行下一步田间试验。

2.3 不同杀菌剂田间药效试验

试验结果表明(表3),在播种82 d后11%氟环·咯·精甲、20%噻呋·吡唑酯和240 g/L噻呋酰胺对马铃薯黑痣病表现出不同的防效,分别达52.82%、22.06%和12.24%;含氨基酸水溶肥料对马铃薯黑痣病无防治效果。

表2 不同杀菌剂对马铃薯黑痣病菌的毒力Table 2 Toxicities of different fungicides to Rhizoctonia solani

表3 不同药剂处理对马铃薯黑痣病的防治效果Table 3 Control efficacy of different fungicides on potato black scurf

在播种106 d后测产,11%氟环·咯·精甲增产率最高,达29.00%,产量达1 602 kg/667m2,其后依次为3 亿CFU/g 哈茨木霉菌、240 g/L 噻呋酰胺和30%吡唑·啶酰菌的产量较高,产量分别达1 551,1 528 和1 496 kg/667m2,增产率分别达24.90%、23.00%和20.50%。

根据室内毒力测定及田间防治试验结果,11%氟环·咯·精甲、20%噻呋·吡唑酯和240 g/L噻呋酰胺防治效果较好。

3 讨 论

目前国内应对马铃薯黑痣病防治的化学药品较少,可供选择的种类不多[20]。在中国取得登记防治马铃薯黑痣病并在有效期内的农药产品中,噻呋酰胺常作为对照杀菌剂。尹沙亮等[21]测定了7种杀菌剂对草莓丝核菌根腐病病原菌的抑菌活性,表明噻呋酰胺和吡唑醚菌酯对立枯丝核菌有抑制作用,EC50分别达0.063 9和0.322 4 mg/L,斜率分别为1.276 3和0.474 0,本试验中,噻呋酰胺和吡唑醚菌酯的EC50分别达0.73和0.64 μg/mL,与尹沙亮等[21]研究结果基本一致。曹春梅等[14]报道噻呋酰胺悬浮剂在室内条件下抑制作用较好,EC50达6.699 5×10-7mg/L,本研究与其研究结果存在差异,这可能与病原菌菌株差异有关。崔凌霄等[1]报道24%噻呋酰胺以35 mL/667m2拌种,增产率在15.00%以上,而本试验增产率达23.00%,高于崔凌霄等[1]结果。陈爱昌等[22]以30%噻呋酰胺18.4 g/150 kg种薯拌种处理时,防效达70.00%以上,本试验与陈爱昌等[22]结果相比防效较低,这可能与药剂用量、马铃薯品种、栽培管理、环境条件等差异有关。

EC50表明药剂对病原菌的抑制能力,EC50越小说明该药剂对病原菌的毒力越强;斜率是病原菌对药剂反应灵敏度的重要指标,斜率越大说明病原菌对药剂的反应灵敏度越高,即随着药剂浓度的增加,抑制率明显增大[23]。50%戊唑·咪鲜胺的毒力最强,但斜率较小,表明该药剂对病原菌50%个体有效的毒力最强,但随着药剂浓度的增加,抑菌率增加量不明显。程东美等[24]在研究中发现哈茨木霉T2菌株对病原真菌的抑制随处理时间的延长而增强,处理72 h后其对立枯丝核菌的抑制率达76.82%,本试验中3亿CFU/g哈茨木霉菌在药剂推荐浓度下72 h后对立枯丝核菌抑制率达67.72%,低于程东美等[24]的研究结果。本试验研究发现3亿CFU/g哈茨木霉菌也存在增产效果,增产率达24.90%,但防效仅5.59%。

在田间防治试验中,20%噻呋·吡唑酯与240 g/L噻呋酰胺和30%吡唑·啶酰菌的增产效果相似,但20%噻呋·吡唑酯防治效果明显较高,表明20%噻呋·吡唑酯在田间防治效果上相比240 g/L 噻呋酰胺和30%吡唑·啶酰菌较好,与室内毒力测定结果一致。

综合室内毒力测定、田间防效和增产效果,11%氟环·咯·精甲、20%噻呋·吡唑酯和240 g/L噻呋酰胺防治效果较好,可以在生产中应用推广。该结果为有效控制马铃薯黑痣病发生提供理论依据。