关于生物实验教学中数码电子显微镜观察霉菌装片的难点突破分析

2020-12-28窦佩娟

摘 要:在中学生物实验教學中,利用数码电子显微镜观察青霉和匍枝根霉时,存在青霉菌观察成功率较低的问题。针对实验存在的几个难点,文章对实验进行了改进,提出了解决青霉菌观察成功率较低的实验方法。

关键词:青霉;匍枝根霉;数码电子显微镜;解决方法

“认识和学习使用显微镜”章节在中学生物能级要求中,知识要求为A,技能要求为E,情感要求为H。所以在教学过程中,通过实验教学提高学生这三个层次的能级水平,是重要教学目标。随着教学硬件的改善,数码电子显微镜(以下简称“电镜”)已经步入很多学校。相比于普通光学显微镜,电镜的观察效果更加清晰,放大倍数更高,直接呈现学生的制片情况和观察效果,极大方便了实验教学,提高了课堂效率,紧跟了多媒体时代的步伐。

《认识真菌》是苏教版七年级下册第13章第2节《土壤中的微生物》中的内容,其中学会初步观察青霉(Penicillium)和匍枝根霉(Rhizopusstolonifer)是课堂能力目标的重要要求。基于实验教学的原则,笔者尝试自己培养和观察这两种霉菌。

一、 菌落培养

参照课本实验指导方法。

二、 镜检观察

采用方法一对培养的匍枝根霉和青霉在电镜下低倍镜观察。

方法一:

1. 取干净的载玻片,在中央滴一滴清水;

2. 用解剖针轻挑样品上少量菌落,用干净的牙签将样品取下,涂在水滴中;

3. 盖上盖玻片,电镜下低倍镜观察。

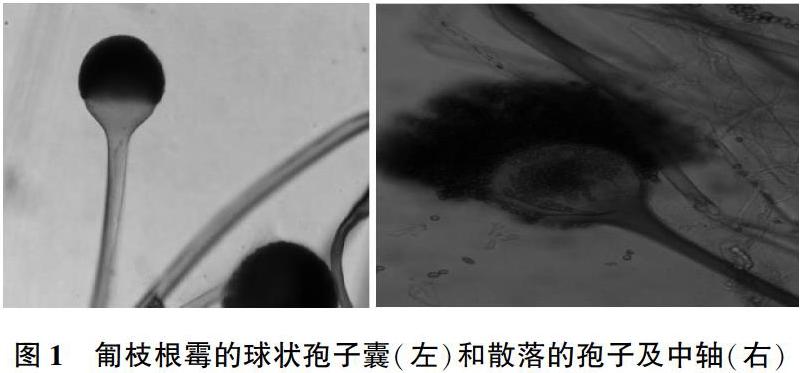

在观察过程中发现,匍枝根霉菌落易培养,观察效果极佳。电镜下匍枝根霉菌落特征明显,菌丝个体较大,临时装片的制作简单且观察效果好,能够快速地观察到无横隔的直立菌丝和顶端膨大的球状孢子囊,形态典型。如果菌落培养时间较长,则可以观察到黑色的孢子从孢子囊中散落出来的现象。

青霉菌落培养较为便捷,但实际镜检效果不佳,存在以下几个问题:

问题1:完整的扫帚状菌丝不容易发现

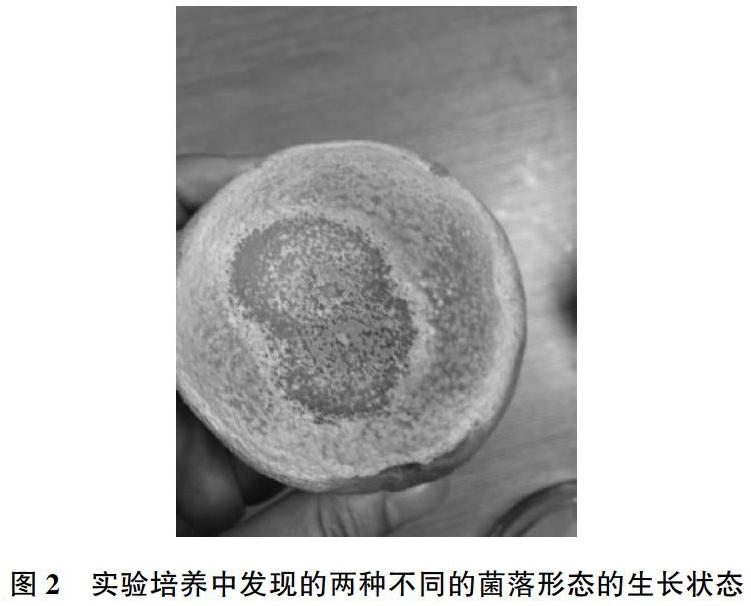

在培养青霉的过程中发现橘皮上有两种不同的菌落形态(橘皮中间和周围的两种菌落),如下图2。经过文献搜索,得知导致中间灰绿色菌落病害的是由意大利青霉(Penicilliumitalicum)引起的柑橘青霉病,导致周围黄绿色菌落病害的是由指状青霉(Penicilliumdigitatum)引起的柑橘绿霉病。

感染青霉病和绿霉病的柑橘,都先出现柔软,褐色,水渍状,略凹陷皱缩的圆形病斑。2~3天后,病部长出白色霉层,青霉病产生的粉状物蓝色,白色霉状物很窄,仅1-2毫米。腐烂的速度较慢,在17-21℃下,全果腐烂要半个月,有一股发霉气味。绿霉病产生的粉状物蓝绿色,白色霉状物带较宽,约8-18毫米,腐烂速度较快,在17-21℃下全果腐烂约要一星期,有芬香气味。

由于两种青霉菌的菌落形态不同,将两种青霉属菌分别放在电镜下镜检观察。采用方法一制作青霉临时装片观察。

引起青霉病的意大利青霉菌分生孢子梗集结成束,解剖针挑取有针对性,镜检成功率较高,且分生孢子梗顶端有2-5个分枝,呈扫帚状,为中学教材中典型的青霉的形态。引起绿霉病的指状青霉分生孢子梗短,紧贴橘皮,取样时很难取到完整的分生孢子梗和孢子囊,显微镜视野中全部覆盖着散落的孢子,镜检成功率很低,且分生孢子梗顶端有1-2个分枝,扫帚状形态不明显。

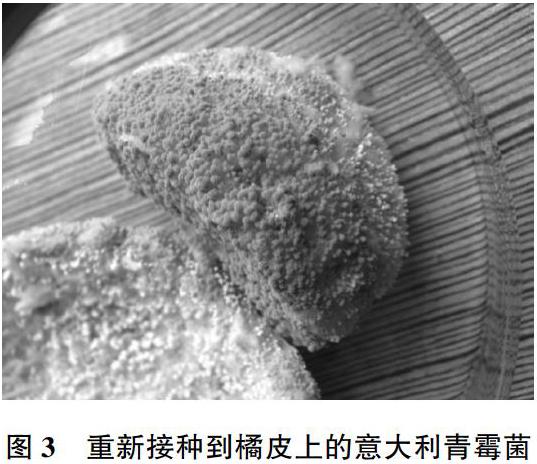

因此将镜检成功率较高且菌落形态典型的意大利青霉菌种纯化,接种到新的柑橘表皮(图3)。2-3天后观察到柑橘表面的意大利青霉分生孢子梗成束,约有3-5mm,1天后由白色菌落变成灰绿色。这样的意大利青霉形态接近具有子实体的大型真菌,取样时可以用镊子夹取完整的一束观察。

问题2:镜检时游离孢子多

青霉菌的分生孢子梗呈扫帚状,上面着生成串的孢子,往往成熟后的孢子散落各处,因此在盖盖玻片后视野中游离的孢子较多(图4),所以将制片方法改进。采用方法二制作临时青霉临时装片。

方法二:

1. 取干净的载玻片,在中央滴一滴水;

2. 用镊子夹取样品上的少量青霉,用酒精浸泡3秒,洗去脱落孢子,再用蒸馏水冲洗一下;

3. 用干净的牙签将镊子上的样品放入载玻片的水滴中;

4. 盖上盖玻片,电镜下观察。

镜检成功率高达90%以上,观察效果好。镜检效果如下图5。可以清晰地看到意大利青霉菌的分生孢子梗的扫帚状分枝及菌丝横膈。

问题3:菌丝透明,不容易找到典型扫帚状结构

为了在实验课堂上让学生更加快速及清晰地找到青霉菌的扫帚状典型菌落,笔者进行了菌丝染色实验。临时装片制作方法如方法三:

方法三:

1. 取干净的载玻片,在中间滴一滴乳酸石碳酸棉蓝染色液;

2. 用镊子夹取样品上的少量青霉,用酒精浸泡3秒,洗去脱落孢子,再用蒸馏水冲洗一下;

3. 用干净的牙签将镊子上的样品放入载玻片的水滴中;

4. 盖上盖玻片,电镜下观察。

镜检效果如图6:

用染色剂染色处理后的意大利青霉菌在临时装片下能够快速地找到完整的扫帚状完整结构,极大地节省了课堂实验时间,实验成功率显著提高。

问题4:样品容易挑到(夹到)橘皮或橘肉

本实验操作中还存在一个问题,在挑取或夹取菌丝的时候,容易沾上腐烂的橘皮或橘肉。此问题可以通过制作PDA(马铃薯葡萄糖)培养基代替橘皮来解决。PAD培养基偏硬,菌落容易挑取,不易沾上基质。

通过以上方法,实验教师和学生能在课堂上快速地制取临时装片,成功观察到匍枝根霉和青霉的典型结构,达到本节课教学内容的要求。

参考文献:

[1]徐来.初中生物学习能力自测[M].苏州:苏州大学出版社,2017.

[2]闵晓芳.柑橘采后致病青霉的分离鉴定及其生物学特性研究[D].武汉:华中农业大学,2007.

作者简介:窦佩娟,江苏省苏州市,江苏省常青藤实验中学。