近海工程勘探平台创新设计及应用

2020-12-28钮建定李孝杰胡建平

钮建定,李孝杰,胡建平

(中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海 200032)

0 引言

近海工程勘察取样或原位测试需依托海上勘探平台实施。常用的勘探平台有基于船载的“动”平台和基于海床的“静”平台2类。其中,船载式“动”平台易受风、浪、涌等海况影响,难以开展海上原位测试项目;海床式“静”平台桩腿基于海床或基座卧伏海床,能够获取Ⅰ~Ⅱ级原状土样和原位测试参数,但存在着高成本、低效益等难题。因此,需对中外勘探平台的现状进行研究与创新设计。

1 国内外现状

1)船载式“动”平台

船载式勘探平台通常采用工程船或驳船为载体搭建,按其推进能力,分自航与非自航2种,为了转场灵活,优选自航式工程船,无需拖轮及大型吊装设备。勘探平台按船型选择船中、端部、舷侧分布,采用积木式拼装搭建,安装简便,因而能以最快的速度投入海上勘察。船载式平台发展至今,具有安装简便、转场快、成本低的优势,已成为我国近海工程勘察首选。但它的缺陷也很明显,稳定性弱,表现在:基于勘探平台上的钻机及设备会随船上下运动,尽管研究人员采用多种波浪补偿技术,对动平台上的钻进设备进行波浪补偿,使之保持相对“静止”或使摇摆和升沉位移降低,仍难以取得高质量的原状土及进行原位测试,降低了我国企业参与国际竞争的能力。

2)海床式“静”平台

海床式平台通常由桩腿、桩靴、升降控制系统等组成,控制系统采用齿轮齿条或液压顶升方式,平台基于海床上。首先,控制系统将桩腿下部桩靴插入海床上,使平台整体沿桩腿上升出海面,从而避开浪、潮、涌等对勘探的影响。勘探孔完成后,将作业平台下降至海面,利用浮力及冲桩系统之间的配合将桩腿拔出海床,然后转场至另一孔位,继续作业。2011年,为承接喀麦隆克里比深水港工程,中交四航院采用自主研发的“理想”勘探平台,展现了我国海上勘察装备制造的技术水平。由于此类平台制造及维护成本高昂,影响了这类平台的发展[1]。

欧美等海洋强国拥有近海勘察三大技术:1)船载式定制化专用勘察平台,如:德国“METEOR”、美国“JOIDES Resolution”、荷兰Gusto MSC、西班牙“SUELO”等;2)海床贯入式平台,依靠水下动力设备将原位测试探头贯入至土层中,如:荷兰范登堡公司的ROSON海床式静力触探系统;3)井下贯入式平台,依靠海洋钻机,以钻孔的孔底为基准将原位测试探头贯入至土层中,如:英国BGS研制的“Rock Drill-2”、德国“Me Bo”,美国“Williamson&Associates”等。

国内在海洋勘察装备研究与制造方面存在重资源、轻工程的局面,用于工程方面的勘察技术研发投入较低,造成:1)专业化程度低,产品覆盖面窄,无法与国外相比;2)功能单一,勘察平台以导管架式、坐底式、自升式等结构为主,基本偏重资源勘察,功能单一,尤其控制系统(软件)与国外差距较大。

2 勘探平台创新设计

针对海上工程勘探技术发展趋势,分析了国内外现有的勘探平台优劣,开展了一系列勘探平台技术研究与自主创新。本文详细介绍用于海上勘察各类平台创新设计成果及工程应用。

2.1 船载式“动”平台

海上船载平台勘察由于风、浪、潮、涌的影响,产生上下浮动、左右摇摆,作业时间受海况限制,难以获取高质量的土样。为此创新设计了一种独具匠心的海上移动勘探平台系统[2]。

船载式“动”平台包括模块化装配设计、三钻机钻进法、泥浆循环设计等创新技术[1],优点有:1)不受地域限制;2)作业范围广,勘探水域囊括潮间带—近海水域;3)勘探综合成本低于国外同类产品50%以上[3]。

2.2 海床式“静”平台

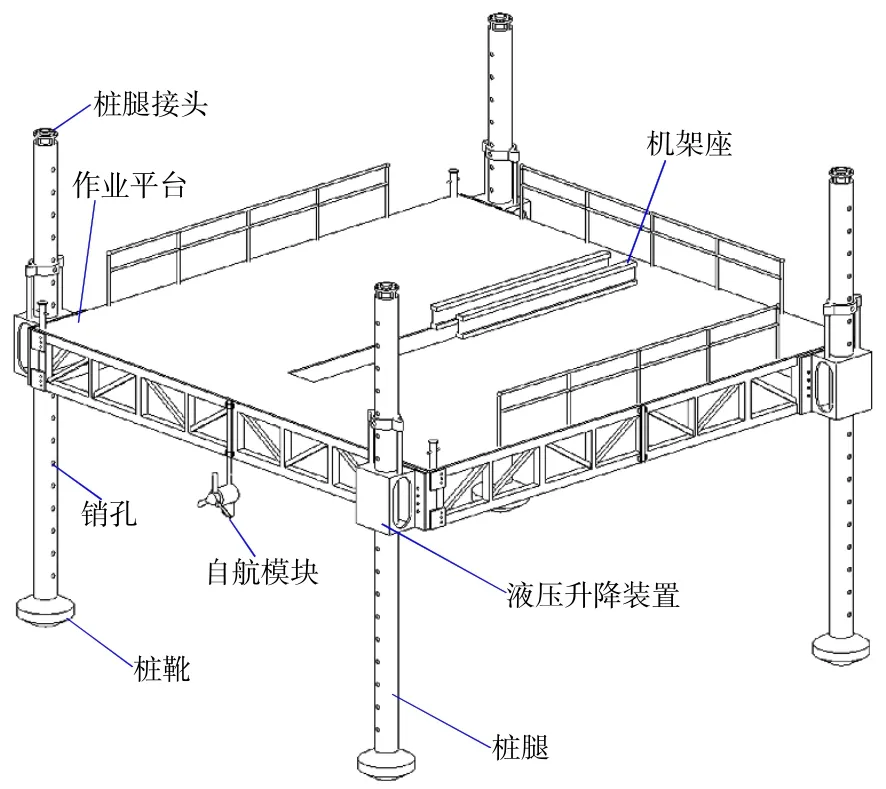

海床式平台基座或桩腿竖立于海床上,最常用的是自升式平台,该平台主要由作业平台和液压升降装置组成。升降装置将桩腿插入海床,使整个平台升至海平面以上,然后在平台上实施勘探取样或原位测试,作业完成之后,收起桩腿,使平台降至海面上,通过拖航进行转场。自升式平台适用于浅海域原位测试与勘探取样,具有良好的稳定性,使基于陆域的静力触探、旁压试验、十字板剪切等试验可延伸至海域。但自升式平台高投入、高成本的缺陷,限制了它们的应用[4-5]。针对这些问题,研发一种适宜近海勘探与原位测试的海床式“静”平台,如图1所示。

图1 海床式液压升降平台Fig.1 Seabed hydraulic lifting platform

2.2.1 荷载动态控制设计

海洋地质较为复杂,一些区域海床起伏较大,局部存在上硬(砂土)、下软(黏土)的“硬壳”铁板砂,若平台桩靴基于该“壳”层上,则存在着穿刺风险。为此在作业平台内设有若干中空排列组合的箱体,箱体内设有传感器与控制线路,软件控制电磁阀开关对箱体内注水或排水,实现平台荷载动态控制。基于海床的平台上升脱离海面后,作业平台箱体内开始注水增荷,缩短平台的稳定时间;作业人员上平台前,箱体内排水减荷,平衡作业荷载。荷载的动态控制,既可加速平台基础稳定,又可消除穿刺所带来的安全隐患。

2.2.2 自航模块设计

自航模块有浆毂、叶片、舵叶、驱动等组成,固定在平台舷侧。自航模块上端设有方向舵,下端与舵叶连接,通过电机与调速开关,以全回转方式控制方向舵,实现平台自航转场。自航模块的应用,可解决同类产品无法自航转场的难题,实现降低勘探成本之目的。

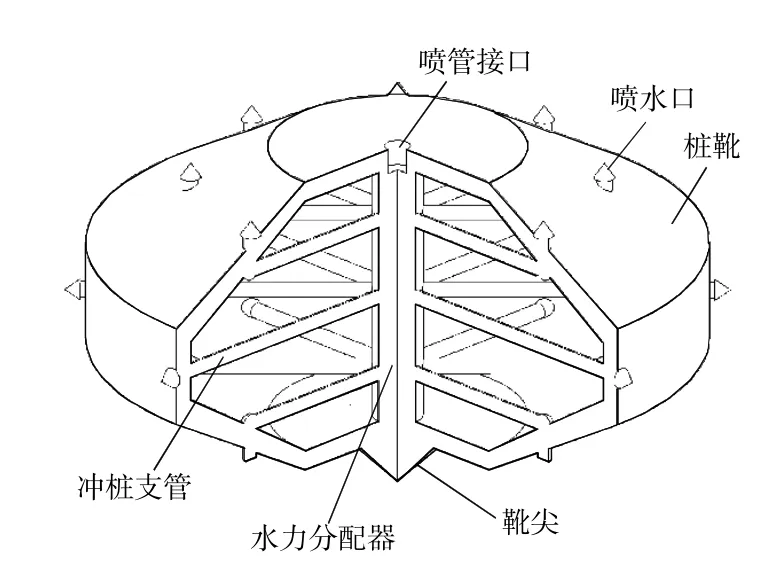

2.2.3 桩靴环喷冲桩系统

海上工程勘探会出现频繁转场,即1个钻孔完成后转到另1个位置继续作业,转场之前需进行拔桩。由于海床地层复杂,拔桩过程存在桩腿埋置深度、土体特性、平台浮力、海况等变化因素,将桩靴从土体中拔出会产生巨大的摩阻力,降低拔桩阻力已成为海洋工程亟需解决的技术难题。创新一种桩靴内设冲桩水力分配器,冲桩分上中下3路支管,分别与靴顶、靴侧、靴底三面喷水口相连(图2)。拔桩腿时,高压泵通过水力分配器将水分别压入冲桩支管,使桩靴上部四周淤积土冲散,底部喷冲使靴土之间形成润滑层,从而减低桩靴底部吸附力。冲桩结构新颖设计,降低了桩腿提升过程中拔桩阻力,提升了勘探平台转场的效率。

图2 环喷冲桩结构图Fig.2 Structuraldrawing ofjetgrouting pile

海床式平台创新设计所具有的现场组装、自航转场,一次集成即可完成整片海区勘探作业,体现了转场便利、循环使用的节约理念,为海上工程基础设计提供了符合国际标准的土体物理及力学参数[6]。

2.3 “动-静”式双平台

为解决船载式“动”平台取样质量不高、海床式“静”平台成本高这对矛盾体,开发了一套基于船载的“动-静”组合双勘探平台,形成基于船载的“动-静”双作业平台模式,从而使陆域勘察装备和技术依托本创新成果而延伸至海域[7]。

双平台创新设计弥补了船载“动”平台无法开展原位测试项目的缺陷[8],它的新颖性体现在:1)稳,“静”桁架平台安全性高;2)快,拆卸便利,转场快;3)省,双平台“动-静”设计,既能勘探取样,又能原位测试,体现出低成本技术优势。

2.4 一种卧于海床的勘探平台

现有的海床贯入式或井下贯入式平台,基于海床勘探取样或原位测试,若海床不平整或高低起伏,只能通过移位调整。钻进过程中,海床冲刷、钻进振动、土体液化等会产生基座倾斜,这种倾斜轻者使水下勘探路径偏移,使采集的地层数据真实性和可靠性降低;重者造成钻杆扭曲、折断及设备故障;更为甚者将导致设备倾覆事故,这些问题严重限制了这类平台在海上工程勘察中的应用[9]。

一种智能化实时调平海床式平台由数据、控制、通讯等模块组成,海床式平台内安装水下勘探或原位测试设备(图3)。数据模块用于采集作业面倾角传感器及支腿压力传感器实时数据;控制模块接收数据模块信号后,控制各支腿的升降,使平台作业面始终保持水平;通信模块通过上位机对水下平台状态进行实时监控和远程控制。

图3 海床式勘察平台结构示意图Fig.3 Structuraldrawing ofseabed survey platform

海床式平台具有远程智能化监控、自适应调平模式,可解决海床起伏及钻进过程,钻杆受海况影响造成径向扭损的难题,大幅降低恶劣环境导致的安全风险。

2.5 两栖勘察平台

近海工程覆盖范围涉及海陆两栖交接地带,这一区域通常称潮间带。潮间带具有涨潮时淹没退潮时裸露的特点,通常土质疏松、承载力低,以粉细砂、黏质粉土居多,形成路不能铺设、车无法到、船不能进、人与设备难以进入的勘察盲区,给原状取样及原位测试造成很大的困难。为此亟需一种专用于潮间带—浅海域的两栖勘探平台[10]。

两栖勘察平台的研发,具有滩涂行走、海域自航、两栖勘探作业。当两栖平台依靠履带驶入水中,具有2种方式:1)锚泊定位,勘探取样;2)平台升降,则可实施静态作业的原位测试项目。能有效解决这一区域工程勘察项目,同样,本创新也可用于江、河水域及砂质海岸、泥质海岸及潮间带区域勘察,用途广泛。

3 工程应用

勘探平台系列研究及应用关键技术主要针对近海域作业环境,以实现海上勘察高安全、高效率、低成本及保障工程质量为目标[11],项目经过成果转换及一系列工程实践与验证,已应用于国内工程,如:洋山深水港区工程、中广核东海350 MW海上风电场勘察、福州港松下牛头湾泊位工程、华能太仓电厂工程、广西北部湾钦州码头工程、长江南京以下12.50 m航道整治工程、厦门新机场工程、辽宁盘锦和营口工程、漳州古雷半岛东侧港区等百余项工程勘察中。2007年开始,项目成果开始用于国外工程,如:马来西亚槟城二桥、吉布提LNG码头、墨西哥曼萨尼约集装箱码头、越南河静台塑钢厂码头、文莱PMB大桥、刚果(布)黑角港区、印度尼西亚巴淡岛电厂工程、柬埔寨西港电厂工程、刚果(金)马塔迪国际港、圣多美集装箱码头等20多项工程勘察中。

4 结语

集多项创新设计的勘探平台系列技术为解决海上勘探成本高、质量低等难题提供了有益参考,并将海况影响勘察的因素大为降低,提升了我国海洋工程勘察走向世界的能力。

1)船载式“动”平台模块化装配、拼装式组装、三钻机钻进法、泥浆循环系统等设计,突破了我国现有规范(≤5级海况)的限制,使“动”平台海上勘探作业时间延长30%以上。

2)海床式“静”平台载荷动态控制、自航转场、桩靴环喷冲桩等创新设计,构成集模块化、多功能、易运输的升降式平台,形成了一套海上“静”作业勘探解决方法。

3)海上“动-静”双平台新颖设计,实现了一船多用、资源共享、成本最低、效益最大的勘察作业模式,既满足海上勘探原状取样,又解决原位测试的需求。

4)海床式勘察平台具有远程监控、自适应调平,开创了水下勘探作业新模式,降低了海床冲刷与钻进振动导致勘察平台倾斜的风险。

5)两栖勘察平台提供了潮间带、滩涂至浅海域一体化勘察能力,解决了目前勘察涉水受制于涨退潮,涉滩则存在筑路、围堤、建拆平台的反复过程,有效降低勘察成本。

上述创新于针对潮间带—浅海水域勘察,也为今后我国建设工程跨向远海、深海技术开发提供了有益参考。