当教育戏剧邂逅绘本故事

——走进绘本故事《巨人的花园》

2020-12-25雷晓彤

雷晓彤

当教育戏剧邂逅绘本故事, 犹如老师邀请学生一起携手打造一座大楼。 绘本故事提供了这座大楼的地基, 老师作为设计师, 根据不同学段学生的特点, 沿用不同设计模式设计大楼的主体框架, 学生作为参与建设者, 他们不同的想法和角色表演为大楼的每一层添砖加瓦,最终每一座大楼的建成, 都因着不同学生的参与和贡献, 生成不同的质地和风格, 各具特色, 各美其美。 本文以四年级的英文绘本 《巨人的花园》 为例, 一起走进教育戏剧课堂, 看看 《巨人的花园》 这座大楼如何建成。

一、 夯实地基——文本分析

当教育戏剧邂逅绘本故事, 需要做的第一件事情, 就是夯实地基, 针对绘本故事进行深入的文本分析。 文本分析可以帮助我们深入挖掘故事主题, 为戏剧的多元化探索提供切入口; 文本分析可以帮助我们梳理绘本的故事线, 为戏剧活动的进阶化设计提供依据。

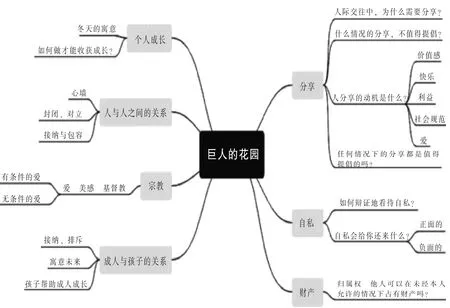

英文绘本 《巨人的花园》 是英国作家奥斯卡·王尔德的经典之作,由H.Q.Mitchell 改编, MM publication 出版: 巨人有一座美丽无比的花园, 镇上的孩子喜欢偷偷来巨人的花园玩耍, 可是巨人发现后, 赶走了孩子们, 还让工匠修筑了屏障墙, 不让任何人走进花园。 没有了孩子玩耍的花园变得寂静, 冬天来了之后不再离开, 花园因恶劣天气的肆虐而变得凋零衰败。 巨人一个人整日守着被冰霜覆盖的花园, 直到孩子们再次溜进花园, 带来了春天的生机。 巨人意识到了自己的问题, 推倒高墙, 邀请孩子们进入花园, 与孩子一起共享花园。 针对这个文本, 笔者首先做了多元主题的分析导图:

笔者没有拘泥于文本浅层 “自私/分享” 的主题, 而是深入分析绘本内容, 挖掘文本主题的多元性, 让教育戏剧方法可以探索文本本身开放的多元内涵, 而不是成为学习单一主题的花哨形式。 例如,围绕 “人与人关系” 这个隐形主题, 可以围绕 “障碍墙——心墙”进行活动设计, 进一步探讨背后的意义。 围绕 “财产” 这一隐形主题, 可以针对 “花园所属权” 进一步展开讨论, 思考分享的边界。 这些主题的发掘都为之后戏剧活动的深入设计提供了方向。

同时, 笔者还对绘本的情节线进行了梳理, 总结出了绘本故事线:

·开端: 孩子在巨人的花园里开心地玩, 巨人在朋友家做客;

·发展: 巨人回来, 贴警告告示, 修筑障碍墙, 赶走孩子;

·高潮: 冬天笼罩在巨人的花园, 巨人痛苦不堪, 孩子偷偷进花园, 小男孩遇到困难;

·结局: 巨人主动帮助男孩,接纳其他孩子进入花园, 共享花园。

绘本故事线的梳理, 为后续戏剧活动的进阶化设计提供了依据。《巨人的花园》 共四课时, 分别围绕开端、 发展、 高潮、 结尾部分展开活动设计和体验。

二、 设计图纸——选择模式

当教育戏剧邂逅绘本故事, 需要做的第二件事情, 就是设计图纸, 针对不同学段的学生认知特点、 教学重难点和教学目标, 选择不同的课程设计模式。 英文绘本《巨人的花园》 主要应用于中段四年级学生的授课。 该学段的小学生具备了基础的语言积累, 有一定的听说能力和阅读、 写作能力, 有能力运用自己的英语基础进行再创造, 注意力水平有所提升, 思维从具体形象思维逐步向抽象逻辑思维过渡, 乐于分享自己的观点和见解, 有一定的角色扮演意识、 故事意识和合作意识, 可以开展团队合作学习和自主学习。 而中段运用教育戏剧开展英文绘本教学的教学重难点和教学目标则在兼顾提升听说能力和学习能力的基础上, 纳入提升读写能力、 锻炼思维品质的目标。 根据对中段学生的认知特点分析和教学重难点与教学目标分析,该学段的课程设计模式落脚在故事建构上, 利用故事框架和部分内容展开教学设计, 邀请孩子运用自己已有的英语知识和生活经验, 通过戏剧游戏、 戏剧范式、 即兴表演等方法, 依次对故事的空间问题、 角色问题、 冲突矛盾问题展开建构,充分发挥学生的创造性和自主性。

中段课程设计模式由五个步骤构成:

·空间问题建构: 邀请学生调用已有的知识储备和经验, 建构空间, 参与一系列戏剧活动, 探索空间, 即兴交际和合作, 获取新知。

·角色问题建构: 邀请学生调用已有的知识储备和经验, 建构角色, 参与一系列戏剧活动, 探究人物形象, 即兴交际和合作, 获取新知。

·冲突/矛盾问题建构: 邀请学生调用已有的知识储备和经验, 建构矛盾/冲突, 参与一系列戏剧活动, 探索矛盾/冲突, 即兴交际和合作, 获取新知, 加深思考。

·绘本时间: 每节课, 都有固定的10-15 分钟时间落脚到绘本片段上, 巩固学习内容, 发展听说、 阅读、 写作能力, 可以与其他活动穿插进行, 也可以集中进行。

·反思与总结: 围绕课程中的英语知识点、 技能目标、 故事主题价值观展开讨论, 聚焦教学重难点。

在 《巨人的花园》 英文绘本中, 围绕 “花园” 空间, 笔者设计了运用肢体、 声音建构春天、 冬天花园的活动; 围绕核心角色 “巨人”, 笔者设计了教师入戏、 雕塑活动、 坐针毡、 静态画面等活动;围绕绘本中 “巨人和小孩的矛盾冲突” “巨人和自己内心的矛盾冲突”, 设计了演出来、 小组表演、内心的声音、 静态画面等活动; 在绘本时间, 笔者在不同课时选择了侧重不同英语知识点的绘本片段学习内容; 在反思总结阶段, 笔者设计了 “圆圈时间” 进行讨论和总结。 该设计模式既尊重了文本的故事内容, 同时也开放了巨大的空间, 邀请学生参与探索、 建构和学习。

三、 添砖加瓦——学生参与

当教育戏剧邂逅绘本故事, 需要做的第三件事情, 就是添砖加瓦, 邀请学生沿着老师的设计框架, 来贡献自己的想法和表演, 从参与、 互动中交流、 学习。 一座大楼的立体和丰满最重要的就是一砖一瓦的贡献, 而一堂课的意义和丰富最重要的就是学生的参与。

例如, 在 “春天的花园空间”建构环节, 不拘泥于绘本中的内容, 而是邀请学生们调动过去的生活经验和知识储备, 去想象花园里的景物和可以在花园中做的事情,学生们表达了很多自己的想法, 并通过无实物表演, 体验了 “荡秋千、 过山车、 跷跷板、 读书” 等过程, 在分享和表演中, 复习了过去的词汇知识, 同时真实地感受到了在花园玩耍的快乐, 从身心层面建立了对花园的喜爱。

记得在 “过山车” 的体验环节, 一个同学在最前面, 其他同学排成一列, 搭着前面人的肩膀, 做成过山车, 开始高低起伏地奔跑起来, 孩子们喊叫着, 兴奋着, 感受到了过山车的刺激和好玩, 这时的快乐是多么真实, 而roller coaster这个单词, 也真实地印在了孩子们的脑海中。 一系列的体验活动, 让一座花园被丰富了, 它不再是文字上的花园, 而是一个通过孩子们的创造而丰富了的花园。 孩子们贡献了想法、 情感和表演, 与花园产生了链接, 也为之后的情节体验做了铺垫。

例如, 在巨人形象建构环节,不拘泥于文本浅层的自私和无私的形容, 而是挖掘不同阶段巨人的人物形象。 在巨人拒绝分享花园阶段、 修筑障碍墙阶段、 独自度过冬天阶段, 分别设计了雕塑环节, 让学生将当时当刻感受到的、 理解的巨人形象展示出来, 表达出来, 并用 “because” 句型, 交 代原因。在孩子们眼中, 巨人是愤怒的、 开心的、 焦虑的、 无聊的、 悲伤的、懊悔的、 复杂的。 学生的参与和想法的贡献, 丰富了巨人的形象, 也加深了学生们对巨人的理解和绘本主题的理解。

四、 大楼建成——课堂建构

教育戏剧是建构的艺术, 不是由教师单纯向学生传递知识, 也不是学生被动地接受信息, 而是学生凭借原有的知识和经验, 通过与外界的互动, 主动地生成信息的意义的过程。

例如, 通过建构式的课程设计, 学生对主题的理解不是被动接受, 而是主动生成。 在 《巨人的花园》 中, 关于分享的主题, 学生们通过一系列活动的体验, 生成了自己的理解:

T: If you were the giant, what will you do? Will you share your garden with children?

Ss: Yes, because I don’t want to stay by myself.

Ss: I will only let the good children go to my garden, because naughty children will pick my flowers.

Ss: Sometimes I will let children in, but not always.

Ss: I will share my garden with my friends. We will play in the garden.

Ss: Yes, I want to share my garden because I don’t want to be selfish.

关于分享的探讨, 有的孩子想要分享, 有的孩子要根据情况决定是否分享, 有的孩子希望和自己的朋友分享, 有的孩子重视自己的私有物品的完整性和私密性, 拒绝分享。 教育戏剧课堂不是灌输一个特定的道理, 而是带领孩子通过活动探讨多元主题的多种可能性, 在故事中形成自己的道德思考, 并有意识地迁移到自己的生活中展开行动。

每一个班级的 《巨人的花园》绘本戏剧课程, 都是不同的, 因为每个班学生的经验不同, 认知体系有所差异, 在空间建构、 角色感知、 矛盾冲突感知和主题反思等环节, 都有各自不同的表达, 生成的课程内容也是各具特色。 有的班级在角色感知上非常丰富, 有的班级在主题反思上非常丰富, 这就是建构式课堂的美妙之处。

当绘本邂逅教育戏剧, 犹如老师邀请学生一起携手打造一座大楼, 需要经历 “夯实地基—文本分析” “设计图纸—选择模式” “添砖加瓦—学生参与” “大楼建成—课堂建构” 的全过程。 这个过程中,老师被赋予了三重身份——设计者、 表演者、 引导者。 而学生成为了最重要的参与者、 建构者。 老师和学生携手通过教育戏剧这个体验方式将绘本故事打造成各具特色、各美其美的大楼。