清乾隆朝江南城工经费来源考论

2020-12-25陈惠云

陈惠云

清代江南地区包括江苏和安徽两省,位于沿江沿海地区,是清朝政府赋税的主要来源地,因此,保障城市安全的城工建设尤为重要。关于清代城工经费来源问题,目前相关研究主要集中在湖北、陕西、云南等地区[1]。但是,不同地区的城工经费来源差异很大。因此,本文系统考察乾隆朝江南地区城工经费来源问题,以期丰富学界对清代地方城工经费来源问题的认识。

一、乾隆朝江南城工建设的基本概况

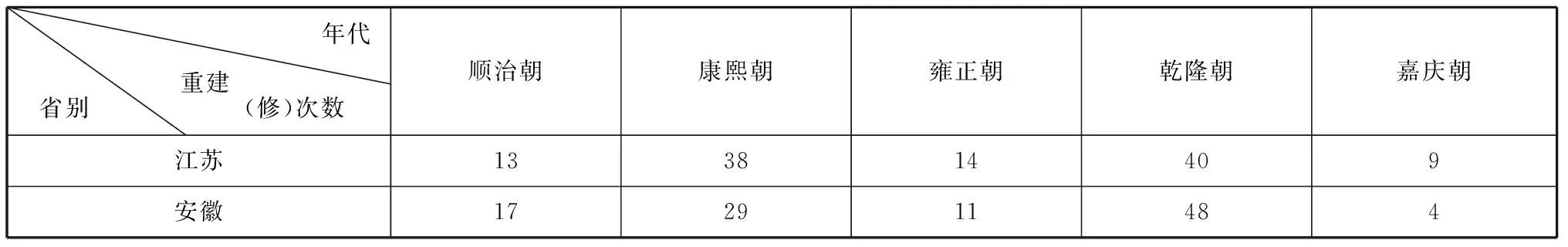

乾隆朝是清代的极盛时期,政府开始有财力对全国各地城墙进行大规模的修建与维护。据统计,从顺治朝至嘉庆朝的170多年间,乾隆朝是江南地区城墙重建和修葺最为集中、频率最高的时段(见表1)。

表1 清前中期江南府、县级城市城墙重建修葺年代及次数统计

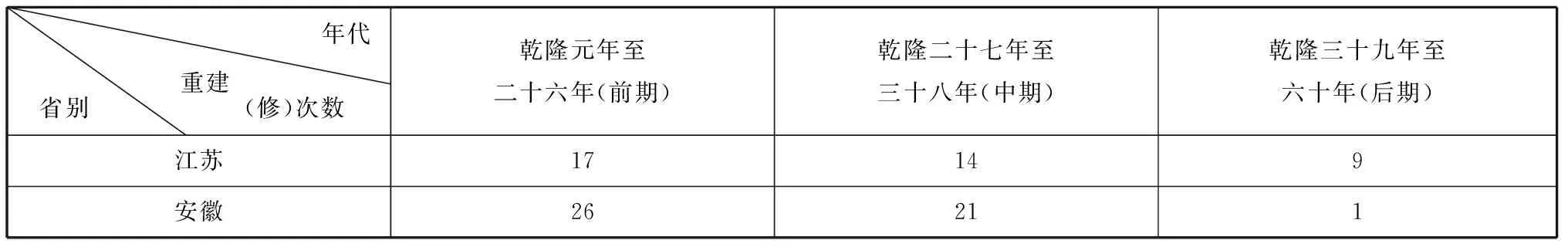

从修城政策和经费来源的差异来说,乾隆朝可分为三个阶段,乾隆元年至二十六年(1736—1761)为前期,乾隆二十七年至三十八年(1762—1773)为中期,乾隆三十九年至六十年(1774—1795)为后期。江苏省有8府3州,共62个州县。安徽省有7府4州,共55个州县。据《<嘉庆重修大清一统志>城墙资料汇编》记载,在乾隆朝时期江苏共有江浦县、昆山县、盐城县、海州等32个州县城墙进行了大小规模的建设或修葺。其中,淮安府、太仓州更是进行了三至四次的修整,比较频繁。安徽省则共有桐城县、歙县、定远县、舒城县等38个地区的城垣在乾隆朝进行了重修,其中,徽州府、宿州、和州屡次修葺[2]。

表2 乾隆朝江南府、县级城市城墙重建(修)次数统计

由表2可知,江苏省和安徽省重建或修葺城墙都集中于乾隆朝前中期,后期则相对较少。乾隆三十九年(1774)之后,江南地区的城工建设大为减少,江苏只有9次,安徽仅有1次。因为经过前中期大规模的整修,江南地区的城墙基本完善,因此到了后期,仅对个别地区的城垣进行修葺。

总之,在乾隆朝六十年间,江南地区城工建设十分频繁,涉及各府州县。而不同形式的经费来源相辅相成,使得江南城墙得以修建整齐。在不同的历史时期,江南城工经费的来源构成是不一样的。

二、乾隆朝前期江南城工经费来源

乾隆朝前期,江南城工建设的经费来源主要是匣费银两。由于清代最大的盐场——两淮盐场,隶属于江南,而两淮盐务机构有向两淮盐场收取规费的惯例,这种规费就是匣费。江南地区有动用匣费银两修城的惯例,据安庆巡抚孙国玺于乾隆四年(1739)八月的奏报:“司库现存江广匣费一项,原奉部每年以三万两分给上江,遇有公事及紧要城垣堤岸等工,准其动用。”[3]25乾隆十七年(1752),因“匣费银两,每年办公尚须通融动放,未便全用修城”,江宁巡抚奏请“应自本年为始,限以六年,每年扣出匣费银两万两”,共拨出十二万匣费银两用于修城[3]30。因此,匣费银两构成了乾隆朝前期江南修城经费的稳定来源。

乾隆三年(1738),苏州巡抚许容奏报,江苏当年遭受旱灾的州县较多,急需赈济,故请修各州县城垣,以工代赈。经估算,除可缓修工程外,当年“共急需银二十三万一千三百余两。将存库匣费,尽数支给,尚缺银一十六万余两。请拨发正项,及时兴修。工竣后,仍于匣费内陆续归还”[4]249。因此,本次城工建设,除直接动用存库匣费银两外,借拨的正项银两,之后仍需在匣费款项内陆续归还。乾隆十年(1745),江苏瓜州城垣被江潮冲损,修葺需银九百九十二两,在匣费款下动拨兴修[5]63。同年,安徽徽州府、歙县等处遭受水灾,地方政府的对策是以工代赈,兴修相应府县的城墙,其经费“于司库修城本款匣费银内,先给八分工料银,及时购料兴工”[5]73。总之,匣费银两在乾隆朝前期江南城工建设中充当了重要的角色,也是江南地区特有的经费来源。

此后,虽然匣费在乾隆朝中期比不上前期所占的比例,但仍是江南城工建设的经费来源之一。乾隆二十二年(1757),安徽省兴修安县城工也是“在于司库匣费本款银内先行酌给八分工料银两”,如“工竣变价,另册报销,相应一并于匣费银内给修”[6]。乾隆二十九年(1764),两江总督尹继善奏称“江苏城垣,向于匣费内,每年拨银两万两修理”[7]1089。可见,江苏省每年都会从匣费中拨银两万两,作为各府属州县城垣修建的经费。因此,匣费银两已经成为江南地区城工修建的固定经费来源,起着不可或缺的作用。

政府也会直接动用正项地丁钱粮和耗羡银两作为修城经费。清朝经过顺治、康熙、雍正这几任皇帝的积累,国库日渐充盈,至乾隆朝,国家有财力投入城工建设这类大型工程。乾隆帝有言:“凡有修建重大工程,小民力不能办者,国家自不惜帑金,为之经理。”[5]41因此在乾隆朝,政府拨款修建地方城工十分常见。乾隆六年(1741),沛县城墙因坍损严重,江苏巡抚徐士林申请“拨项兴修”,得到了批准[4]1140-1141。乾隆十五年(1750),上元县和江宁县城垣共估需银五千多两,“照例在于司库耗羡项下动给”[8]。可以看出,在乾隆朝前期,正项地丁钱粮、耗羡银两是江南地区城工经费的重要补充来源。

由此可见,在乾隆朝前期,江南地区的城工建设经费来源有匣费银两、地丁银两、耗羡银两等,其中匣费银两作为江南地区特殊的经费来源,在前期城工建设占据了主导地位。

三、乾隆朝中期江南城工经费来源

乾隆朝中期是江南城工修建的密集期。与前期匣费银两在江南城工建设中占主要地位的情况不同,这一时期江南地区得以如此大规模地进行城工建设,主要是依靠江苏和安徽两省的乐输捐纳银两。

乾隆二十七年(1762),安徽巡抚托庸奏请“于安省开捐贡监暨职衔等项,以为修理城垣之费”。朝廷同意这一提议,并下令“将此例通行各省,遇有坍塌城垣较多省份,均令该督抚陆续具奏请旨”[7]471-472。此后,安徽省的修城银两主要是来自这次大规模的开捐。乾隆二十九年(1764),安徽巡抚托庸奏报“现在收捐银数,已敷应用,其余具呈未收银两,听士民陆续完纳”[7]887-888,共收“捐纳贡监等八十一万三千余两”,“本省绅士乐输银三十一万三千七百余两”,合计“共银一百一十二万六千余两”[9]。乾隆中期,安徽省需修理的城垣共有34处,乾隆三十年(1765),“安徽修理城垣,俱经报竣”,共用银六十八万九千余两[10]77-78。此外,安徽这次所收捐输银两,除去自留为修城之用外,还有余剩,“除拨协江苏城工外,尚有余剩。现在直隶城工,亦有应修葺之处,着该督等,即于此内拨银二十万两,解交方观承备用”[11]642。据档案,安徽此次协拨给江苏的银两多达十四万两[11]757。而这次的余剩银两也成为后期江南城工建设的经费来源之一。

安徽省奏报开捐得到批准之后,江苏和浙江也紧跟其后,申请开捐,但“户部以三省不便同时报捐议驳”。乾隆二十九年(1764),安徽省才停止收捐,江苏省开捐的提议才得到了批准,“今安省既停止收捐,则此项捐例,自应归江苏专办。俟江苏收足后,递及浙江”[7]888。因此,江苏到乾隆二十九年(1764)才进行大规模开捐。据档案,江苏此次开捐统计收银二十二万余两[12]。乾隆三十六年(1771),江苏沛县夏镇城垣估需工料银两千五百余两,“应请于司库捐款银内动给儹修”[13]。乾隆三十八年(1773),华亭、奉贤、南汇、上海等县因拆修城墙,共需用银两万多两,“所需工料银两准其在于商民捐输修城经费项下动支”[14]。可见,之后江苏城工建设经费也在此次所收乐输捐纳银两内中支取动用。

前文所述,乾隆帝本来打算将安徽、江苏两省进行大规模开捐、以修整地方城墙的做法推广到各个省份,但考虑到江南地区向来是富庶之地,而“各省民风土俗,未必相同”,因此“谕令各督抚,将地方实在情形,查明具奏,并谕户部,于各省奏齐时,汇总筹划定议”,并没有让其他各省遵照安徽的案例,“辄行劝捐兴工也”[10]224。乾隆三十年(1765),户部议奏“各省修理城垣事宜,请停止劝捐”一事,乾隆帝认为此事“颇合朕意”[11]756。总之,乾隆朝中期的城工捐纳,仅在江南地区开办,迅即停止,这也体现出江南地区的特殊性。

除了捐纳银,生息银两是另一项经费来源。乾隆朝中期,因为江苏省需要修理的城墙繁多,而此时方才开捐,最主要的城工经费还是每年所拨的两万两匣费,不足以支撑各州县的城墙建设。乾隆二十九年(1764)十二月,两江总督尹继善就奏报将江南绿营兵丁银两生息银“实存银十九万九千余两,以之营运,每年可得息银两万三千余两,以为添补修城之用”,得到了乾隆帝的批准[7]1089-1090。

为城工建设开办捐纳,是乾隆朝江南地区的特例,也正是有了这项捐纳银两,这一阶段江南地区的城工建设得以在短时间内大规模开展。

四、乾隆朝后期江南城工经费来源

经过中期的开捐大修,江南地区城墙得到了系统性的修整,在此后20多年长期保持稳固。此外,乾隆三十四年(1769),山西布政使朱珪提出,“修建城垣,遵旨立三十年保固之限”。之后,各省新建的城垣都是以30年为准。朱珪还提出,若地方城墙在保固年限30年内发生了坍塌,便要求原来承办城工的官员赔修十分之六、现任的官员赔修十分之四,以示惩戒;但是如果“原修官追赔无者,即着落原总办、督办各员,及原验收之督抚分赔”[15]。尔后,这个规定便成为官员赔修地方城工的公式。在乾隆朝后期,江南城垣基本尚在30年保固年限内,即使发生坍塌,地方官员为避免惩罚,只能自己出资维修,不敢上奏朝廷。这亦是该时期江南地区城工建设较少的一个重要原因。虽然城工建设相比之前大为减少,只有寥寥几次,但是这一时期的城工经费来源方面还是和前中期有所区别。

乾隆四十六年(1781),江南因水患灾害积水严重,两淮盐课成为其维修城工的重要经费来源,这是江南地区特有的经费来源。“江南沛县等处,修理城垣,及抚恤各事宜,需用较多。现拨两淮盐课银五十万两,交萨载悉心查勘办理。”[16]而耗羡银两也是后期江南城工建设的一项经费来源。乾隆五十四年(1789),江宁城垣因年久失修,需用工料银九千余两,在于“司库耗羡银内动支给办”[17]。

以罪臣或罪臣家属承修地方城工是乾隆朝城工建设的重要形式之一,在后期江南城工建设中也存在,但仅是个案。乾隆四十五年(1780),因于敏中的孙子于德裕控告其堂叔于时和侵吞其祖父在京资产,因此查明素有廉直之名的于敏中,其京中及原籍家产竟值银两百万余两。乾隆帝十分恼怒,但因其“既完名而没”,“亦惟始终保全,以存大体,本无庸究治其生前之罪”。至于于敏中的财产,除“酌分银二三万两,给予于德裕,以资养赡”外,令“吴坛到金坛时,即行详查该县有无应行办理水利、堤田、城工、义学等、地方公务,即将此项拨办,酌派妥员,经理其事”[18]839-840。另外,杨景素因在直隶总督任内操守不谨,而且“其在广东,于沙湾茭塘剧盗凌大头蓉等一案,并不严密缉拿,以致盗犯肆劫,贻害地方”。虽然杨景素已经身故,但是“亦不应使其子孙坐拥厚赀”,因此乾隆帝令两江总督萨载“查明江南有河堤、城垣等工,应需修葺之处,罚令杨景素家属承修,以为贪婪纵弛者戒”[18]924。

另外,在乾隆朝后期,匣费也是江南城工建设经费来源之一。乾隆五十四年(1789),安徽巡抚陈用敷奏称“盐运司每年额解上江司库匣费银两万两,凡遇修理一切工程亦在此款内动用”[19]。乾隆五十八年(1793),江宁巡抚奇丰额题报核估桃源县修筑土城共需银九千七百余两,“应请于司库存公匣费银内给办”[20]。

五、结语

乾隆一朝,江南地区城工建设的经费来源十分丰富,包括匣费银两、乐输捐纳银两、地丁银、兵丁生息银等。而在不同的历史时期,经费来源有所不同:乾隆朝前期,以匣费银两为主,辅之以政府正项地丁银两、耗羡银两。乾隆朝中期,因为进行了大规模的开捐,所以乐输捐纳银两便成为这一时期江南地区城工建设最重要的经费来源。此外,还有匣费银两和生息银两共同构成了这一时期的城工经费来源。乾隆朝后期,江南城工建设的经费来源主要有两淮盐课银两、耗羡银两、匣费银两等。江南城工建设有着多样的经费来源,但匣费银两始终贯彻江南城工建设的全过程,这是该地区特有的、也是不可或缺的经费来源。而政府正项地丁银两、耗羡银两等虽不占主要地位,但在不同的时期内都能够很好地发挥作用,使得乾隆时期的江南城工可以进行大规模的修整。