TOD 模式下既有地铁车站复合利用改造施工关键技术

2020-12-24王伟茂上海建工四建集团有限公司上海201103上海建筑改建与持续利用工程技术研究中心上海201103

王伟茂(1.上海建工四建集团有限公司, 上海 201103;2.上海建筑改建与持续利用工程技术研究中心, 上海 201103)

《上海市城市总体规划(2017—2035 年)》提出:在城市有机更新总体背景下,优化存量建设用地空间布局,加强土地集约复合利用,以公共交通向导开发(Transitoriented Development,TOD)模式为导向,依托轨道交通站点、公交枢纽等空间,综合设置各类公共服务设施的总体要求,既有地铁车站更新改建逐步进入行业视野。

上海市轨道交通 1 号线莲花路站已运营超过 20 年,随客流量提升出现现有站房建筑功能缺失、侧式站台站内换乘不便等问题,已不能满足当前营运功能需求,以场站用地为基础并体现 TOD 模式的莲花路站综合利用改造于是顺时而生。此次改扩建将车站北侧站房结合供地周边公交首末站、社区配套和商业物业,建设综合性轨道交通上盖物业综合业态,并在建成后实现站内便捷换乘,创新了轨道交通综合开发土地利用方式,是城市有机更新进程中的典型案例,也成为轨道交通地上地下空间综合开发利用节地的推荐模式。为此,本文以该项目为案例,研究城市有机更新中既有地铁车站的更新改建施工技术难点和关键技术,为类似既有地铁车站改扩建提供借鉴经验[1]。

1 工程概况

莲花路站复合利用改造包括原北侧站房拆除、新建商业广场、市政天桥连通和侧式站台互联等内容。新建莲花路商业广场总占地 17 617 m2,拟地下 1 层 8 537 m2、地上 5 层共 41 458 m2,北连市政人行天桥连廊、南接地铁莲花路站台;基坑工程总面积约 9 117 m2、开挖深度约 7.2 m。其安全等级为二级,地铁保护区范围内环境保护等级一级、其余二级,支护结构采用 SMW 工法+钢筋混凝土支撑,地下结构为型钢混凝土结构、上部结构为钢结构。莲花路地铁车站站台改造,主要是通过站台上盖实现南北站台、广场之间的互连互通。

莲花路站周边环境复杂,日客流量约 10 万人次,西侧 14 条公交线路,北侧为沪闵高架路和南方商城商业圈,南侧为沪杭高铁。

2 技术难点

受营运要求、现场条件的限制,施工过程需要解决不停运状态的施工,临近地铁的基坑安全施工,狭小场地的地下、地上结构施工和地铁正常进出站的侧式站台连通实现等技术难题。

2.1 要求全过程不停运

莲花路站北站台原有 4 个出入口、2 个地下通道,实现进出站人流通行、南北广场之间连通。莲花路站作为正在运行的既有地铁车站,在改造过程中须确保公共效益不影响,做到地铁和公交在改造期全程不停运,人流通行可畅通、地铁安全可保证、公交枢纽可运行。因此,施工期间需要保证足够的车站出入口和南北广场通道,站房拆除、站台上盖施工更不能影响地铁线路安全运行。

2.2 场地狭小施工部署受限

新建商业广场基本覆盖了规划红线范围,施工配套地块明显不足,施工区域紧贴营运地铁车站与地面线路,安全要求非常高。在“拆-建-联”的总体过程中,交通翻交、施工场布难度非常大。场地条件苛刻,如新建商业广场地下室结构与围护结构紧贴,致使侧墙防水和混凝土浇筑施工难;要保证地铁线路安全,上部结构施工塔吊布置就会受限,履带吊吊装退行路线又无法形成有效的施工环路。

2.3 条件复杂安全要求高

基坑工程北侧有莲花路车站站台和地面线,南侧有地铁电缆、市政天桥等,基坑边线距莲花路站台仅 8.0 m 左右。本工程对象为东西狭长形基坑,长宽比约 7∶1,施工中对周边道路、管线的保护,特别是与地铁车站运营的配合更具技术难度。

3 施工关键技术

为了确保公共交通设施全过程不停运、地铁运营线路及站体安全和狭小场地低影响施工,本工程针对性地落实了多阶段施工组织策划、基坑工程工况数值模拟分析、钢-钢筋混凝土复杂结构施工等多项施工技术,并根据现场情况提出了侧式站台连通的实现技术路线。

3.1 施工组织策划关键技术

3.1.1 三维策划分析技术

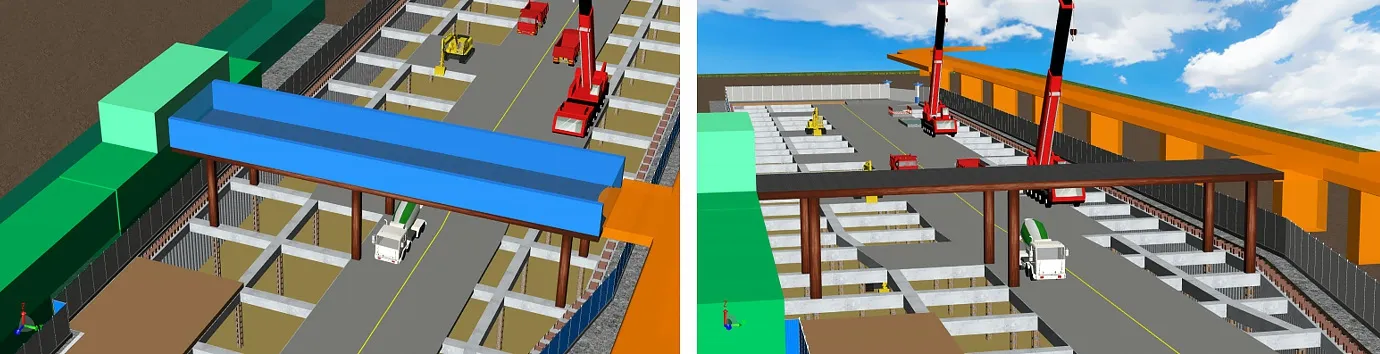

本工程对既有车站进行复合利用改造,为了全面适应周边复杂环境、有效落实施工组织策划,采用无人机摄影全面采集周边数据信息,建立三维点云模型,形成既有建筑和周边环境总体信息模型,并利用三维点云模型和 SU 进行施工阶段三维策划分析,见图 1。

图1 施工组织的三维推演策划

3.1.2 施工组织与多阶段交通翻交

为了地铁站出入、南北广场连通和地铁-公交换乘人流有序,针对站房拆除、基坑工程、上部结构三部分不同的施工阶段,合理划分施工区段、部署施工顺序,确保了不停运的实现。

(1) 站房拆除施工阶段。站房拆除分为 3 个阶段,通过增设钢楼梯平台确保南北 1 个通道和北站台 2 个以上出入口的使用。

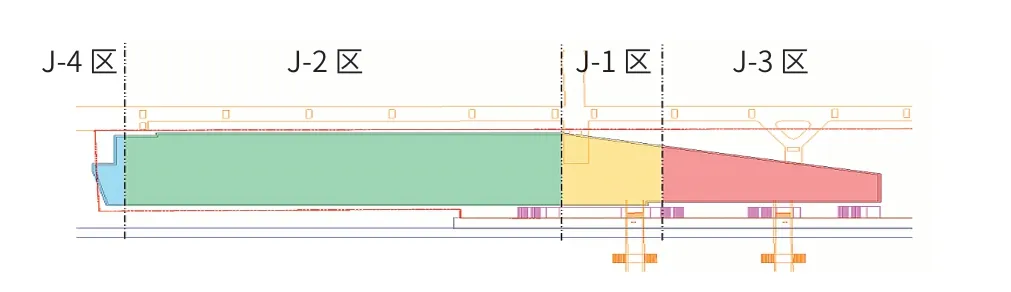

(2) 围护及桩基施工阶段。围护与桩基分 4 个区段施工,与站房拆除衔接在封闭西侧北 2 通道的情况下先开展 J-1 区南侧围护结构施工,向西逐步推进,并随即设置跨基坑的临时天桥与市政天桥连接。跨坑临时天桥随西侧北 2 通道开通使用,将车站出入人流和南广场穿越人流均引导至沪闵路市政天桥,确保了整个基坑工程施工期间人流的疏导。见图 2。

图2 围护与桩基施工区段划分

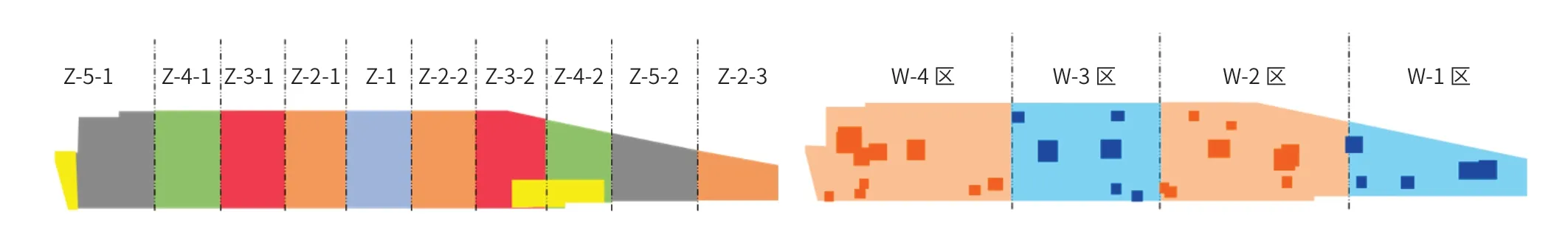

(3) 基坑挖土施工阶段。基坑第 1 层挖土与支撑工程分为 10 个区段,第 2 层挖土按基坑设计重力坝分为 4 个区段,第 2 层挖土与地下结构施工确保 W-1 区首先完成±0.000 结构板以实现后期人流翻交。见图 3。

图3 基坑第 1 层挖土与支撑、第 2 层挖土的施工区段划分

(4) 上部结构施工阶段。上部结构施工分为 3 个区段进行,以结构分区为主要依据按结构缝进行划分,以便于吊装作业的顺利实施。施工顺序的确定:先施工 S-1 区建立地面内部临时通道、开放东侧北 1 通道;然后关闭西侧北 2 通道、拆除临时天桥,施工 S-2 和 S-3 区,实现一次南北向人流通道的翻交。见图 4。

图4 上部结构施工区段划分图

3.2 基坑工程施工关键技术

3.2.1 支护结构设计优化与深化

(1) 围护结构 SMW 工法。原地铁站房拆除后其原范围留有条形基础,需进行开槽清障回填,然后施工围护结构。为保证紧邻站台的安全,在围护结构外 3 m 范围用 300 厚 C 20 混凝土、双层双向钢 φ 8 @ 250 加固地坪。

(2) 支撑栈桥与立柱桩。在设计基础上结合施工需求对支撑栈桥进行优化,主要有 3 个方面:要求施工场内交通的部署形成闭合双向有效线路,支撑外侧增加 500~1 100 mm 的悬挑板带;根据人流、公交和翻交需要增加基坑西首 J-4 区局部的盖板,确保基坑施工阶段公交站运行;增设临时跨坑天桥,充分利用支撑立柱桩与格构柱,实现了“三桩合一”的效果,即桩基础、立柱桩和天桥基础。

3.2.2 基坑工程综合安全分析与控制技术

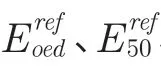

表1 基坑施工阶段工况与数值模拟要点

图5 周围土体竖向位移(最大沉降 21.4 mm)与车站不均匀沉降情况云图(最大沉降 17.05 mm)

图6 围护结构水平位移云图(北侧15.5 mm、南侧15.0 mm)与支撑轴力图(最大轴力 1 032 kN)

根据数值分析结果确定总体挖土施工路线,W-1 区、W-3 区同时开挖,W-3 区从中间开始、向东西两侧退挖,W-1 从东往西开挖;待 W-1 区、W-3 区底板混凝土达到设计强度后,开挖 W-2 区、W-4 区,W-2 区从西往东退挖,W-4 区从西往东退挖。严格控制开挖长度,减少基坑长边效应,并及时进行垫层及底板施工,分段开挖按 1∶2 坡度二级放坡留土、并采取相应的护坡措施,分层开挖厚度控制在 3.0 m。

另外,以数值分析结果对标监测布点位置,充分掌握每个测点、测线在相应施工阶段应有性状和最大值,动态跟踪并用以指导基坑挖土施工。另外,计算结果显示,尽管南侧围护结构为密插型钢但理论变形值仍较大,为此第 2层挖土施工时对基坑南侧采取局部留土制措施,确保基坑施工阶段地铁车站和周边环境的安全。该理论分析结果与实际监测数据也较为一致,如图 7 所示。左图从左向右依次为 C 21、C 19 和 C 17 的计算曲线(已反转方向)。需要指出,监测数据采自 W-1 和 W-3 施工期间(C 19 在 W-3 中),因此监测 D 19 沉降槽较为明显,其余与计算分析结果略有不同。见图 7。

图7 计算地表沉降曲线与监测数据对比图

3.3 结构施工关键技术

3.3.1 地下结构施工

(1) 地下室侧墙紧贴围护结构的施工技术。控制围护结构垂直度,在围护结构 SMW 工法成桩时地铁保护区范围下沉速度宜控制在 0.5~0.8 m/min,提升速度宜控制在 1 m/min 内,喷浆压力 ≤0.8 MPa,控制好成桩垂直度。单边无螺杆支模,采用单边支模,模板加工为单侧,中间无对拉螺杆支模。防水层先施工处理,先在围护桩面层铺设一层模板保护层,然后将反应性自粘三元乙丙防水卷材铺设至模板保护层上,再浇筑混凝土外墙。

(2) 复杂节点处。地下室结构节点有多种复杂形式,对型钢混凝土柱、矩形钢管混凝土柱、型钢混凝土梁结构采取不同的处理技术。钢柱-混凝土墙连接节点用钢筋弯成 L 型与钢管柱焊接连接,钢柱-型钢混凝土梁连接节点用钢筋与钢柱两侧钢牛腿焊接连接,钢柱-混凝土梁连接节点梁增设 1∶6 加腋外侧钢筋绕过钢柱,中间钢筋与钢柱利用接驳器连接。

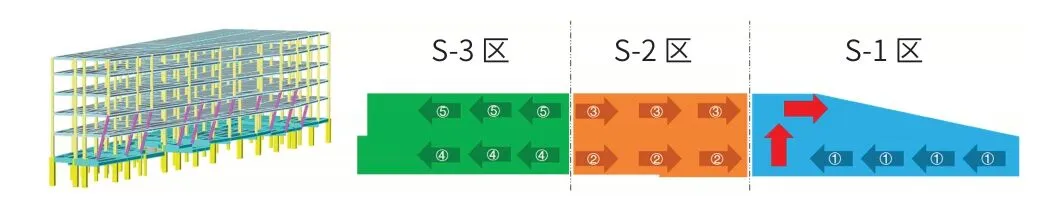

3.3.2 上部钢结构吊装作业

(1) 吊装作业总体设计。考虑地铁运行安全的因素,上部结构吊装作业不设置塔吊,由于场地施工按“分段施工、流水作业”整体吊装思路,采用 5 台 100 t 履带吊,上部结构 3 个施工区段分别采取了不同的吊装作业路线。

(2) 顶板加固。上部钢结构吊装是在顶板上进行施工的,为了确保吊车开行路线和结构板的安全,要对洞口、错台采取施工加固措施。洞口加固:Φ 200×10 钢管、20 号工字钢、10 号槽钢、16 mm 钢板、15 cm 厚路基箱做成临时钢平台;错台处理:Φ 200×10 钢管、20 号工字钢、16 mm 钢板、Φ 12 mm 钢筋做成可移动坡道,坡度 ≤15° 确保吊车爬行稳定。

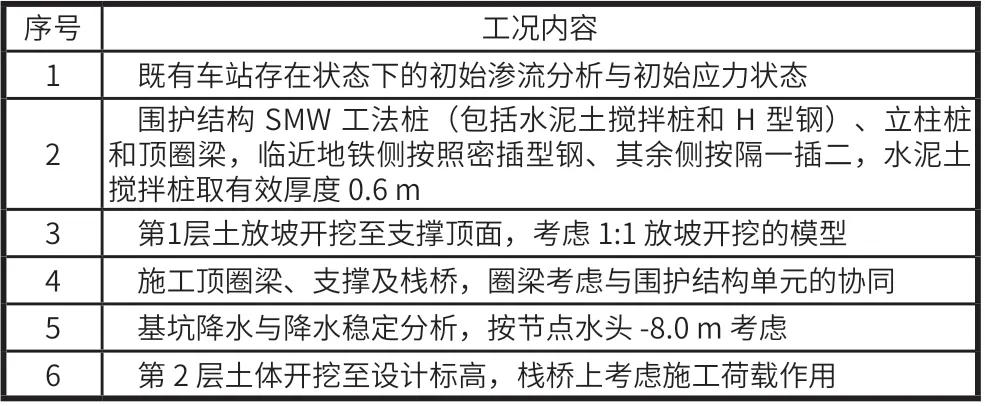

(3) 特殊构件吊装。对上外斜柱、悬挑梁采用临时支撑、拉索,保证吊装临时就位,拼接安装形成永久结构后再拆除临时固定装置,确保特殊构件施工安全和定位准确。见图 8。

图8 上端外斜钢柱的吊装施工

3.4 侧式站台连通施工关键技术

目前,对于侧式站台的连通设计尚未明确,按钢结构考虑,为保证地铁 1 号线的正常运行,待莲花路商业广场建成后再进行南北站台连通施工,按照总体技术路线可在新建广场与站台之间建立高于地铁接触网的施工钢平台,然后采用顶推法分阶段就位或转体法一次性就位完成站台连接通道结构,新建站台钢结构与站台既有结构之间通过后锚固锚板方式实现可靠连接[4]。

4 结 语

本文以莲花路商业广场项目为例,初步探讨了 TOD 思路下既有地铁车站复合利用改造施工的施工组织、基坑工程和结构施工与连接等施工关键技术问题。

(1) 借助三维方式推演和策划了施工组织部署,以设置临时天桥的方式解决地铁、公交的“不停运”、要求人流交通有序的问题。

(2) 对于安全环境要求高的问题,采用数值分析评估了基坑工程施工阶段工况,以理论结果结合监测数据指导了基坑施工,确保了地铁车站及其他周边环境的安全。

(3) 在考虑到场地狭小、地铁安全的双重情况下,设计了履带吊吊装作业路线和特殊复杂构件的吊装作业工法,实现了异形钢结构构件拼装施工。

(4) 在确保地铁安全运行的要求下,初步提出了以桥梁顶推法解决的地面侧式站台上部联通技术路线。