青年L5峡部应力骨折患者上关节突间距的解剖学特点

2020-12-24冀沛峰张志成任大江

宗 军,杜 培,冀沛峰,李 放,张志成,任大江*

1.新疆生产建设兵团医院脊柱外科,乌鲁木齐 830002

2.解放军总医院第七医学中心骨科,北京 100700

腰椎峡部应力骨折是指椎体椎弓上下关节突之间峡部骨质不连续或骨质的缺损,亦称峡部裂或峡部不连[1],其发生率为3% ~ 10%,男性多于女性,多见于重体力劳动者和体育竞技运动员,与腰椎反复过伸动作相关[2-4]。目前其发生原因尚未完全清楚,大部分学者认为峡部重复承受应力负荷导致应力增加是致病因素,而峡部先天性发育薄弱或缺陷构成其生物力学基础[5-6]。

腰椎峡部骨折可导致腰椎不稳,临床症状为慢性下腰痛,劳累后加重,休息后缓解,对日常生活干扰较大。目前主要的治疗方法为非手术治疗和手术治疗。手术治疗通过峡部加压植骨、应用不同内固定器固定,使断裂的峡部骨性愈合,以恢复腰椎力学稳定性[7-9]。

临床中,在对腰椎峡部骨折患者行L5峡部植骨融合内固定术中,发现普遍存在L5椎板宽大及上关节突间距增宽的现象,术中需要更为广泛的肌肉组织剥离,才能充分显露双侧关节突关节。峡部应力骨折的患者中是否普遍存在L5上关节突间距增宽的现象尚不清楚。为此,本研究拟通过测量对比青年峡部应力骨折患者与健康青年志愿者L5上关节突顶点距离予以证实。

1 资料与方法

1.1 研究对象

应力骨折患者纳入标准:①发病前曾有3个月以上的高强度训练或运动病史;②存在反复出现的腰痛症状,影响日常生活,且非手术治疗时间>3个月无效;③腰椎CT证实患者存在双侧L5峡部断裂;④腰椎MRI证实相应节段无椎间盘退行性变征象(依据Pfirmann椎间盘退行性变分级标准为Ⅰ和Ⅱ级)。排除标准:①合并其他脊柱发育畸形;②合并代谢性或自身免疫性疾病,如糖尿病、系统性红斑狼疮等;③影像学资料证实存在腰椎不稳、滑脱或椎间盘突出、变性;④合并有下肢麻木、放射性疼痛;⑤存在腰椎其他节段或多节段峡部骨折;⑥既往腰椎手术史。

根据以上标准,共纳入2018年3月—2019年9月解放军总医院第七医学中心收治的诊断为L5峡部应力骨折的青年男性患者21例(应力骨折组),并与24例接受同样强度训练的健康青年男性志愿者影像学资料进行对比(对照组)。应力骨折组患者年龄19 ~ 28(22.81±2.52)岁,所有患者既往均有3个月以上的高强度训练史,训练后出现急性腰痛入院。入院后摄腰椎正侧位、过伸过屈位和双斜位X线片并接受腰椎CT及三维重建。对照组志愿者年龄19 ~ 25(21.79±2.38)岁。所有参与研究者均知情同意并签署知情同意书,本研究经本院伦理委员会审议同意并备案。

1.2 关节突关节间距测量

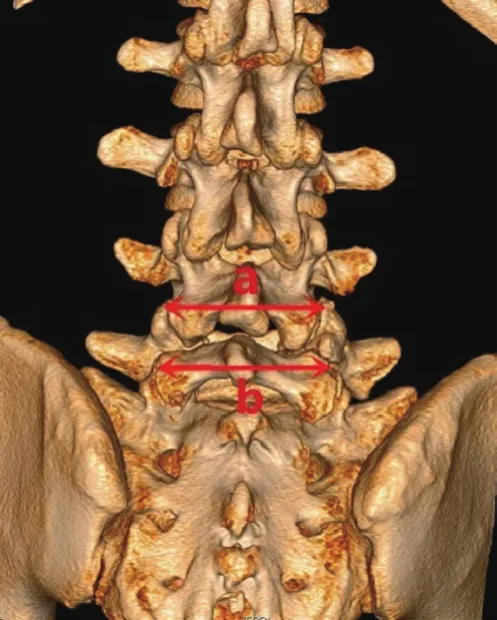

考虑到患者因发育而存在身高、体型等个体差异,为了消除其对关节突间距的影响,参考Ward等[5]的方法,分别测量L5和S1上关节突间距,取二者的比值进行比较。在腰椎CT三维重建图像上测量L5上关节突顶点间距(a)和S1上关节突顶点间距(b),两者比值为c(a/b,图1)。2名独立测量者对每个研究对象各测量3次,取平均值作为该节段上关节突顶点间距。

图1 L5上关节突顶点间距和S1上关节突顶点间距的测量Fig. 1 Measurement of interval between superior articular processes at L5 and S1

1.3 统计学处理

采用SPSS 17.0软件对数据进行统计学分析,2组间c值比较采用独立样本t检验;以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

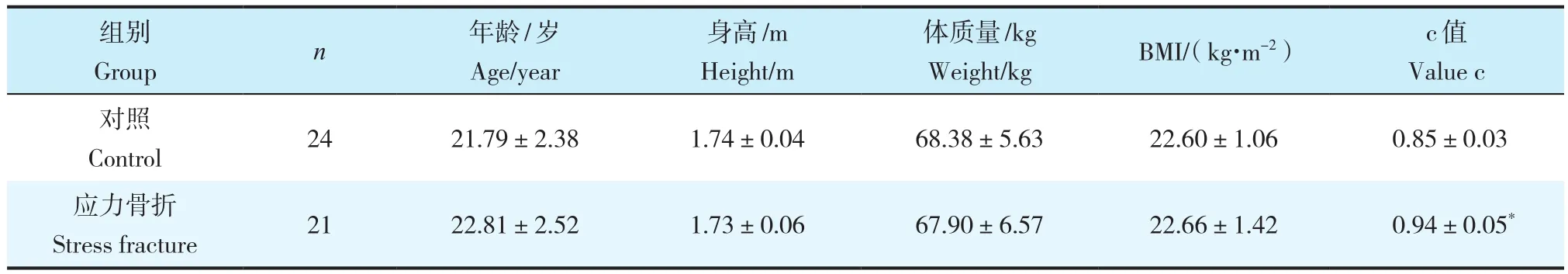

2组研究对象年龄、身高、体质量、体质量指数(BMI)差异无统计学意义(P> 0.05,表1)。应力骨折组患者的c值较对照组高,组间比较差异有统计学意义(P< 0.05,表1)。

表1 测量数据的统计学分析Tab. 1 Statistical analysis of values measured

3 讨 论

腰椎峡部将椎板与上关节突连接在一起,成为脊柱运动过程中的传递中轴,也是腰椎相对薄弱的部分,峡部断裂后可出现腰部疼痛,并可向臀部及大腿后方放射,是造成青年下腰痛常见的病因之一。 腰椎峡部骨折发生率为 3% ~ 10%[10],且不同人种间发生率亦不同。有文献报道,高加索人种的腰椎峡部骨折发生率较非洲人种高,而位于阿拉斯加的因纽特部落其发生率高达 60%,且以L5多见,占85% ~ 95%,L4次之[11]。峡部骨折在青年运动员中的发生率为 8% ~ 15%,占青年下腰痛患者的47%[12-13]。目前对造成腰椎峡部骨折的原因仍存在争议,有研究认为峡部骨折是特定训练项目的运动员(如曲棍球、橄榄球、体操、举重等)腰部长期频繁受到过伸力、轴向应力、轴向扭转力影响等所致[14-15]。但生物力学因素在其中也扮演着重要的角色,有研究报道[16],从未在卧床患者中检测到峡部骨折,但有1例出生时发现峡部骨折。

Ward等[5]认为,正常人腰椎从头端至尾端关节突间距逐渐增加呈梯形,这种结构是人类特有的,区别于其他哺乳动物。该结构有助于腰椎生理前弯的形成。当腰椎后伸时,相邻的下关节突与上关节突互相呈稳定的叠瓦状排列,下关节突将载荷传递给峡部,峡部承受腰椎后伸运动的压缩应力,应力通过峡部沿相邻关节突呈梯形向下传导。如果关节突关节间距一致,腰椎后伸时,腰椎峡部被上下相邻关节突挤压,使峡部应力集中,反复的挤压应力导致峡部骨质吸收,进一步导致峡部薄弱;或者峡部反复受应力作用发生疲劳性微骨折[17]。所有这些因素累积时,腰椎峡部骨折就会发生[18]。本研究发现,在L5峡部骨折患者中可以观察到L5上关节突的间距明显增大,这一现象会导致L5椎板上缘用于容纳L4下关节突的凹陷处位于略偏外侧的位置[5],与对照组相比,峡部骨折患者中S1的上关节突间距增宽的幅度相对减少,两者共同导致L5峡部的应力面积缩小。结合生物力学,假设有这样的一种可能,在反复后伸运动中L4下关节突将载荷传递到L5峡部,L4下关节突和S1上关节突反复钳夹并撞击L5峡部,应力集中使L5峡部发生疲劳性微损伤,反复的应力集中使微损伤的骨质难以及时愈合,进而发生骨折。同时本研究也发现,因为L5峡部骨折患者存在这一解剖学特点,手术时除了需要更加广泛的软组织剥离外,在进行椎弓根置钉时也需要更大的内倾角度。

虽然本研究发现青年男性L5峡部骨折患者中L5上关节突间距增宽、S1上关节突间距相对较小这一现象,但并没有明确证据支持这一解剖学现象和峡部应力骨折发生存在因果联系。并且本研究的研究对象数量较少,尚不能完全准确反映研究目标总体的解剖学特点。在后续的研究中,本研究组将选取大样本量的合适病例进行前瞻性研究来更加深入地探讨L5上关节突增宽、S1上关节突间距增加相对减少这一解剖学特点与峡部应力骨折发生机制间的关系。临床中对于因从事高强度运动、训练后出现腰背部疼痛的青年男性患者,尤其对腰椎X线片显示存在L5上关节突间距相对较宽者,可给予提前干预和预防,以降低峡部应力骨折的发生率。