舞蹈式抢救模拟训练在急诊护士心肺复苏培训中的应用

2020-12-23陈思萍何小俊林秀铭林冰心林靖怡

陈思萍 何小俊 林秀铭 林冰心 林靖怡

福建省立医院,福建 福州 350001

心肺复苏术(cardio pulmonary resuscitation,CPR)是为心脏骤停患者提供基础生命支持、恢复自主循环、提高生存率的关键技术[1]。而院内高质量的心肺复苏技术是提高心脏骤停患者抢救成功率的关键,急诊护士承担抢救者的重要角色,其娴熟的操作、默契的配合往往决定着心肺复苏的成败。美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南[2]建议以团队的形式实施心肺复苏。因此利用复苏团队形式进行培训,提升培训的质量和效果。楼滨城教授[3]建议抢救组采用舞蹈式抢救(即密切配合),可同时完成多项急救与评估。本研究采用舞蹈式抢救模拟训练方法对急诊科护士进行培训,效果良好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为我院急诊科护士40名。采用随机数字表法分为观察组和对照组各20名。观察组男4名,女 16名,平均年龄(30.23±1.53),大专学历12名,本科学历8名,护士5名,护师10名,主管护师5名。对照组男5名,女15名,平均年龄(30.38±1.68),大专学历10名,本科学历10名,护士4名,护师11名,主管护师5名。两组护士的性别、年龄、学历、职称比较差异均无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:(1)在急诊科连续工作3年及以上;(2)心肺复苏理论技术考核均合格;(3)无关节活动功能障碍,手臂及膝盖近期无损伤;(4)自愿参加本培训。排除标准:(1)一年内有手术经历者、心脏或呼吸系统疾病或怀孕、哺乳期者;(2)未能全程参与培训者。

1.2 培训方法

1.2.1 培训教材。以《2015年美国心脏学会心肺复苏及心血管急救指南更新》为教材,重点讲解CPR的相关理论和操作要点,尤其强调高质量CPR要素[4]:①胸外按压速率100~120次/min;②按压深度5~6cm;③每次按压后胸壁完全回弹,避免按压间隙倚靠在患者胸部;④尽可能减少按压中断,2次按压中断时间小于10s,CCF数值高于60%;⑤给予患者足够的通气(30次按压后2次人工呼吸,每次通气持续1s,每次必须使胸部隆起);避免过度通气(即呼吸次数过多,或呼吸过度用力)。

1.2.2 培训师资。两组培训老师需经AHA统一培训并获得培训资质。

1.2.3 培训方法。两组培训均持续1个月。对照组采用传统理论讲授、操作示范后,护士进行自我技能操作练习,有疑问立即咨询导师,导师进行答疑解惑。观察组采用舞蹈式抢救模拟训练的培训方法,具体如下:第一周由急诊科主任统一讲授心肺复苏理论知识,内容包括心脏骤停的原因、CPR的流程、操作要点、注意事项等,由获AHA培训资质的老师进行操作演示与培训,重点强调高质量CPR五大要素,通过理论与技能考试合格者进入下一阶段培训。第二周开始将20名护士随机分为4组,每组5名,培训导师设计一抢救场景,5名护士分别扮演不同角色,进行舞蹈式抢救,第一位负责呼叫急救系统,第二位开始胸外按压,第三位进行辅助通气或取气囊-面罩装置,第四位取除颤器并安置,第5位作为观察员,负责进行抢救指挥并观察每位护士的操作质量,提出整改意见,最后由培训导师进行总结。5名护士轮流扮演体验不同角色在抢救中承担的责任,在实践操作中提高心肺复苏操作质量,培养团队合作精神。在第四周培训结束后,导师和护士根据三周的配合,明确每人在舞蹈式抢救中的角色分工,将每人的优势最大化,以期达到最佳抢救效果。

1.3 评价指标 ①理论考核:急救护理专科小组根据《2015美国心脏协会心肺复苏和心血管急救指南》进行命题,总分100分,于培训结束后,对培训对象进行闭卷考核。②技能考核:采用挪威Laerdal心肺复苏模拟人(带监护系统)[5]进行技能考核,评价按压频率、按压深度、按压分数、按压中断时间、通气正确率等高质量CPR要素完成情况,满分100分。③培训质量满意度调查:采用自行设计的培训质量满意度评价表进行调查,内容包括:抢救秩序、应急主动性、配合抢救的速度、沟通协调能力、团队合作能力等五大模块,采用Likert 5级评分,非常不满意(1分)、不满意(2分)、一般(3分)、满意(4分)、非常满意(5分),由急诊科主任进行评分,得分越高,说明培训质量越高。量表总内容效度为0.912,各条目内容效度指数为0.904~1.000,Cronbachα 为0.915。

1.4 统计学方法 采用SPSS24.0统计软件进行统计分析,计量数据采用均数标准差描述,其组间比较采用独立样本t检验,计数数据采用频数描述,其组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组培训考核成绩比较 观察组理论、操作成绩均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组技能操作质量合格情况比较 观察组操作质量五项指标合格人数均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

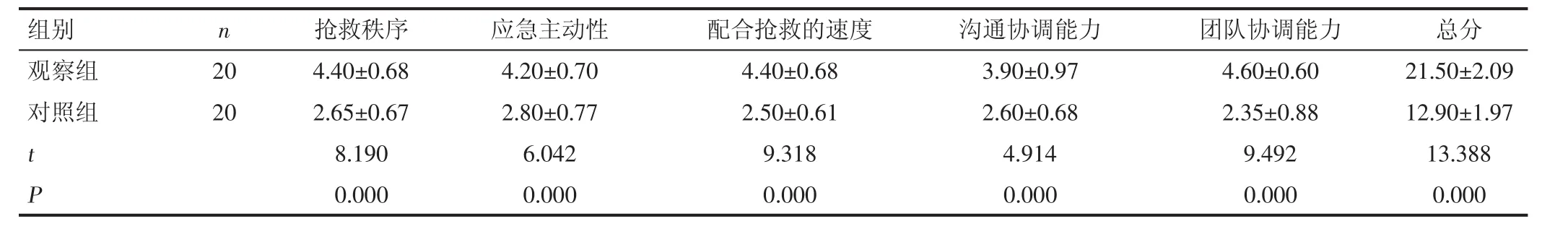

2.3 两组培训质量比较 观察组培训质量满意度五项指标得分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

3.1 舞蹈式抢救模拟训练显著提高急诊护士CPR急救综合能力 本研究显示,观察组的理论、技能成绩高于对照组。急诊科护士接诊心脏骤停患者的机会最多,心脏骤停患者唯一生还的机会就是接受及时有效的心肺复苏,为了提高抢救成功率,就要求急诊护士能在紧急情况下对患者实施准确、及时的心肺复苏术[6-7]。合作学习方式有利于提高护士核心工作能力。传统的单纯理论讲授、操作示范后,护士进行自我练习,每一位护士是独立的个体,缺乏相互沟通与交流,而舞蹈式抢救模拟训练中,小组成员之间不同的知识结构、思维方式、认知风格形成互补,在模拟训练中,思维相互撞击,互相影响与补充,在一定程度上提升了护士的理论和技能操作成绩。

表1 两组培训考核成绩比较(分,±s)

表1 两组培训考核成绩比较(分,±s)

组别 n 理论成绩 技能成绩观察组 2 0 9 2.6 8±2.9 0 9 4.3 5±2.8 7对照组 2 0 8 1.6 8±4.0 7 8 2.2 5±4.3 7 t-9.8 3 6 -1 0.3 5 1 P 0.0 0 0 0.0 0 0

表2 两组技能操作质量合格情况比较[例(%)]

表3 两组培训质量满意度比较(分,±s)

表3 两组培训质量满意度比较(分,±s)

组别 n 抢救秩序 应急主动性 配合抢救的速度 沟通协调能力 团队协调能力 总分观察组 2 0 4.4 0±0.6 8 4.2 0±0.7 0 4.4 0±0.6 8 3.9 0±0.9 7 4.6 0±0.6 0 2 1.5 0±2.0 9对照组 2 0 2.6 5±0.6 7 2.8 0±0.7 7 2.5 0±0.6 1 2.6 0±0.6 8 2.3 5±0.8 8 1 2.9 0±1.9 7 t 8.1 9 0 6.0 4 2 9.3 1 8 4.9 1 4 9.4 9 2 1 3.3 8 8 P 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0

3.2 舞蹈式抢救模拟训练提升急诊护士心肺复苏技能操作质量 由表2可知,观察组的技能操作质量均优于对照组。传统的单人心肺复苏或杂乱无序的多人配合心肺复苏的培训均不能模拟临床实际抢救过程[8],传统心肺复苏培训模式虽然让护士了解熟悉了心肺复

苏的操作流程,但是针对重要环节和技术指标的精准性重点强调和规范不够,导致心肺复苏重要环节的执行质量和精准率并不理想[9]。而观察组采用舞蹈式抢救模拟训练,在抢救过程中,各项心肺复苏技能同步进行,强化团队协作能力,各步骤衔接流畅,各成员职责明确,确保足够的精力应付心肺复苏各步骤,保证高质量的心肺复苏质量。因此,观察组胸外按压速率、按压深度、胸部完全回弹、减少按压中断时间、足够的通气五大要素合格率均高于对照组,尤其是按压深度、足够的通气量大要素,合格率高达95%,这可能与观察组中每小组中有一名观察员根据Laerdal心肺复苏模拟人(带监护系统)实时反馈的质量完成情况,针对不合格的各项指标予以记录,并在模拟训练结束后提出整改建议,提高按压和通气的有效性,有效改善心肺复苏的各项操作指标。

3.3 舞蹈式抢救模拟训练模式提升了教学培训质量本研究结果显示,急诊科主任对观察组护士抢救秩序、应急主动性、配合抢救的速度、沟通协调能力、团队合作能力的评价高于对照组。有研究表明[10]传统的心肺复苏培训模式不利于团队协作精神的培养。通过舞蹈式模拟训练,一方面通过团队情景式体验,亲身经历抢救流程,对贯穿于抢救过程中的各步骤的衔接、诊疗配合、沟通交流等有了系统的认知。再者,通过每一次模拟训练,各小组成员之间轮流体验不同角色在心肺复苏抢救中的职责,明确自己在抢救中更擅长承担哪一角色,保证在抢救过程中,急诊科护士各就各位,团结紧密协作,规范抢救秩序,提高了配合抢救的速度,使抢救更加常规化、系统化,该结论与相关研究结果[11]一致。另一方面,在舞蹈式抢救模拟训练过程中,各小组成员之间针对模拟演练过程中出现的各种问题进行讨论与交流,不但提升了低年资急诊护士的语言沟通协调能力,而且改变了高年资急诊护士的思维定式,显著提升急诊护士的应急主动性和团队凝聚力[12]。

综上所述,舞蹈式抢救模拟训练能够有效提升急诊科护士心肺复苏理论知识掌握深度,优化技能操作质量,提高了教学培训质量和团队协作能力,从而提高心脏骤停患者抢救成功率,是一种适合推广到临床医护人员心肺复苏培训中的创新型教学培训方法。