“二对一”结构供应链中研发型制造商的技术授权策略研究

2020-12-22黄照旺丁黎黎张文思

王 伟,黄照旺,丁黎黎,张文思

(1.中国海洋大学经济学院;2.教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院,山东青岛 266100)

2019 年9 月《中国制造业企业500 强排行榜发布》,据了解,中国制造业500 强企业研发费用总规模达7 110.87 亿元,研发强度为2.14%,研发创新越来越成为制造商提高核心竞争力的重要途径。在多制造商相互竞争的供应链中,研发型制造商虽然能通过研发创新获取新的生产技术使产品生产成本降低,从而增大自身利润,但是新技术可能会通过企业人员流动、有形产品等溢出到有竞争关系的非研发型制造商。技术溢出导致的结果是,研发型制造商投入大量的研发成本才使得自身生产成本降低,而受益于技术溢出的非研发型制造商不必支付任何费用就降低了生产成本,这在某种程度上侵蚀了研发型制造商的利益。在多制造商共存的供应链中,研发型制造商应该采取怎样的策略才能在最大程度上降低技术溢出对自身利润的损害?而其决策行为又是怎样影响供应链其他成员(比如零售商)和供应链整体的利润?这些都是供应链研发研究领域学者们关注的热点问题。

相关的供应链研发方面的文献主要包含两类:一类是不考虑技术溢出,另一类是考虑技术溢出。关于不考虑技术溢出的供应链研发方面的研究,浦徐进等[1]分析了拥有过度自信和公平关切的制造商对供应链联合研发的影响。DE STEFANO 等[2]在合作研发基础上讨论了合作伙伴位置对研发效果的影响。WU 等[3]探讨了技术许可和合作研发对企业利润、社会福利及消费者剩余的影响。李勇等[4]考虑了制造商和零售商的风险厌恶和谈判成本对自身利润的影响。梁樑等[5]分析了零售商服务对渠道竞争影响。胡本勇等[6]分析了零售商广告投入对供应链各成员利润的影响以及制造商承担广告费用的条件。苏菊宁等[7]研究了时间敏感需求下的研发费用分担问题。曲优等[8]考虑了需求不确定性,建立基于混合CVaR 准则的双向成本分担机制。石纯来等[9]考虑了降低成本的创新研发对供应链信息分享策略的影响。李凯等[10]分析了不同研发模式下的零售商需求信息分享问题。PAN 等[11]讨论了不同供应链结构的收益共享契约和批发价格合同,讨论并比较了两种不同类型合同在不同渠道权力结构下的结果。CHAN 等[12]研究了Bass 模型下的供应链绩效考核和市场营销政策,指出更高的技术创新不一定导致较高的销售变化率。CHEN 等[13]使用博弈论方法,比较并分析权力关系对供应链决策和可持续性的影响。LAMBERTINI[14]研究了以提高最终产品的感知质量的两部分关税的最优设计问题。上述文献主要集中在讨论供应链研发合作模式、研发成本分担机制、渠道结构对供应链成员利润的影响、以及供应链合同设计等问题。

关于考虑技术溢出的供应链研发方面的研究,肖湘平等[15]考虑横向溢出下制造商和零售商的合作研发和内部补贴问题。王玮等[16]分析了制造商横向技术溢出水平、产品竞争程度及研发能力强弱对零售商承诺批发价格的影响。李伟等[17]认为双向研发技术溢出对研发决策的影响和制造商之间的竞争程度有关。SMRKOLJ 等[18]分析了横向技术溢出对现有市场投资和新形成的市场结构的影响。CHEN等[19]认为纵向研发合作对企业利润的提升效果主要和企业的绿色研发投资效率、纵向技术溢出效应等相关。黄波等[20]研究了在双向溢出情况下制造商和零售商的合作研发和利润分配问题。魏守道等[21]从碳排放角度考虑,认为在双向技术溢出条件下研发合作优于研发竞争,全面合作是各企业的最优策略选择。上述研究主要集中在考虑横向溢出、纵向溢出及双向溢出三种技术溢出情形,并且在此基础上进一步研究了供应链成员的研发合作、研发补贴、供应链利润分配、供应链成员的权力结构等问题。

总结上述文献可以发现,在多个竞争制造商共存的供应链中,很少有文章在考虑横向技术溢出的基础上,研究研发型制造商的技术授权问题。而在现实中,面对技术溢出的现象,研发型制造商通常采取两种决策行为:技术不授权和技术授权。在前者中,制造商垄断新技术,保持一定程度的技术领先优势;在后者中,制造商可以将该技术授权给非研发型制造商以获得授权费用,从而提高自身利润。常见的技术授权策略有两种:单位产量授权和固定费用授权[22]。在单位产量授权策略下,研发型制造商(授权方)将新技术授权给非研发型制造商使用(被授权方),被授权方利用新技术每生产一个单位的产品都必须向授权方缴纳一笔授权费用;在固定费用授权策略下,被授权方只需一次性向授权方缴纳一笔固定费用,便可以获得该技术的使用权。现实中的制造商技术授权的例子不在少数,比如:朗科科技首先研发出了优盘,凭此发明每年获得金士顿、东芝等科技公司高达2 700 万人民币的专利授权费用。丰田公司通过研发行星齿轮活动系统使得生产成本大幅度降低,同时将此技术授权给吉利公司使用,也获得了巨大收益。在多个竞争制造商共存的供应链中,研发型制造商应该采取怎样的授权策略才能在最大程度上降低技术溢出对自身利润的损害?技术溢出会对最优授权策略产生怎样的影响?最优授权策略又会怎样影响零售商和供应链的利润?这些都是需要研究的问题。

针对以往研究的不足,在由一个研发型制造商、一个非研发型制造商和一个零售商组成的“二对一”结构供应链中,考虑两个制造商之间存在产品竞争和横向技术溢出,分别构建了研发型制造商的技术不授权和技术授权(包括单位产量授权和固定费用授权)模型,给出了研发型制造商的最优技术授权策略,分析了产品替代性和横向技术溢出程度对最优授权值的作用,讨论了最优授权值对零售商和供应链整体利润的影响。研究发现,研发型制造商的最优技术授权策略和最优授权值主要取决于产品替代性和技术溢出程度,通过技术授权,零售商和供应链整体的利润在某种情况下也得到了一定程度的提高。

1 问题描述与模型假设

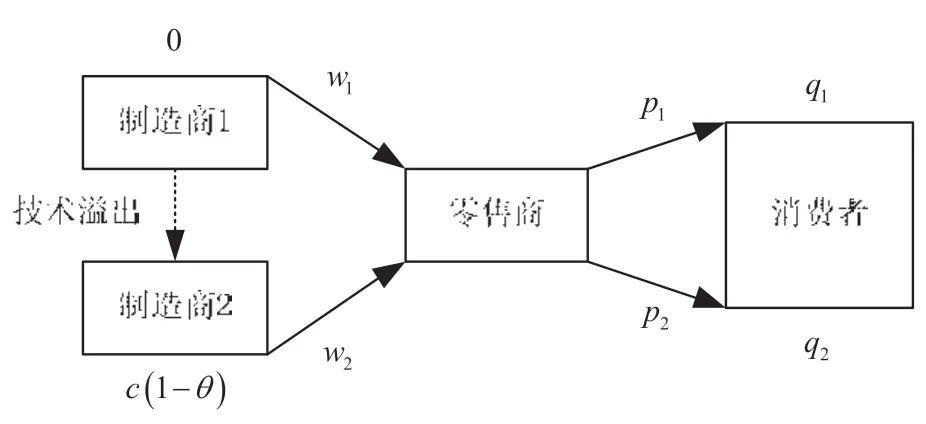

假设制造商1 具备研发创新能力,经过研发创新使自身初始生产成本大幅度降低。为了简化模型,不妨进一步假设制造商1 的初始生产成本降为0,对应的研发投入为[23],其中,表示研发成本系数。虽然制造商2 不具备研发创新能力,无法使自身生产成本降低,但是因为制造商1 和制造商2 之间存在横向技术溢出,制造商2 的生产成本仍然变为,,其中,表示制造商1 向制造商2的横向技术溢出程度。供应链结构如图1所示:

图1 供应链结构

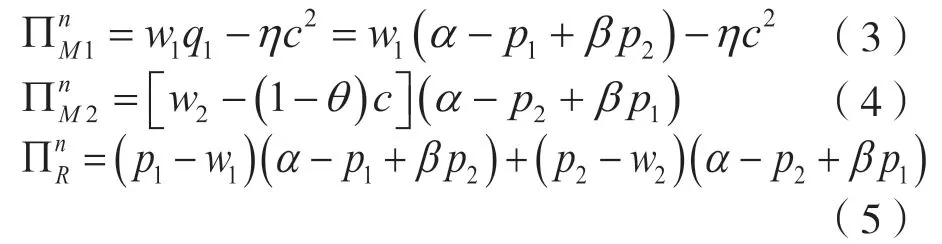

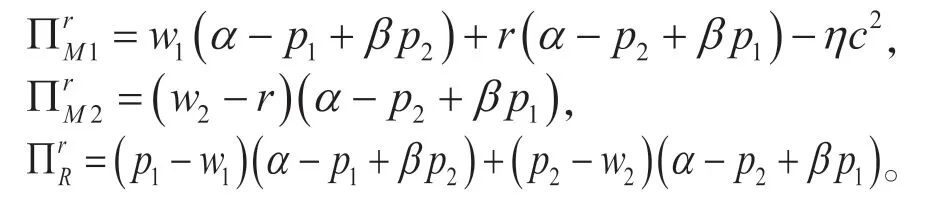

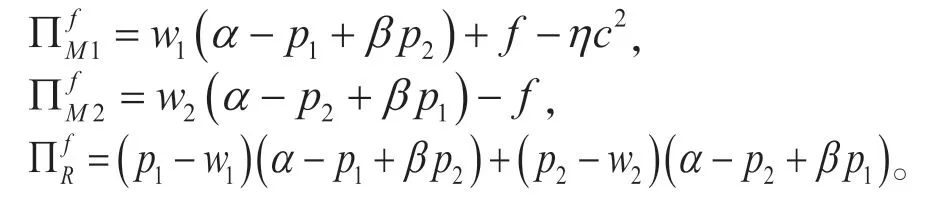

下文分别考虑技术不授权、单位产量授权和固定费用授权三种情况,得到均衡解。用上标表示技术不授权,在此情形下,制造商1、制造商2 和零售商的利润函数可表示为:

在单位产量授权情形下,制造商1 将新技术授权给制造商2 使用,制造商2 利用新技术每生产一件产品都必须向制造商1 缴纳一笔单位授权费用。用上标表示单位产量授权,在此情形下,供应链中的各成员利润函数分别为:

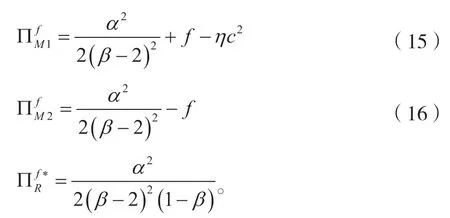

在固定费用授权情形下,制造商1 将新技术一次性授权给制造商2,制造商2 只需要缴纳一笔固定费用,便可获得该技术的使用权。用上标表示固定费用授权,在此情形下,供应链中的各成员利润函数分别为:

2 均衡结果

2.1 技术不授权

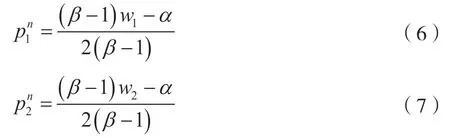

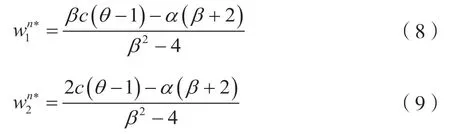

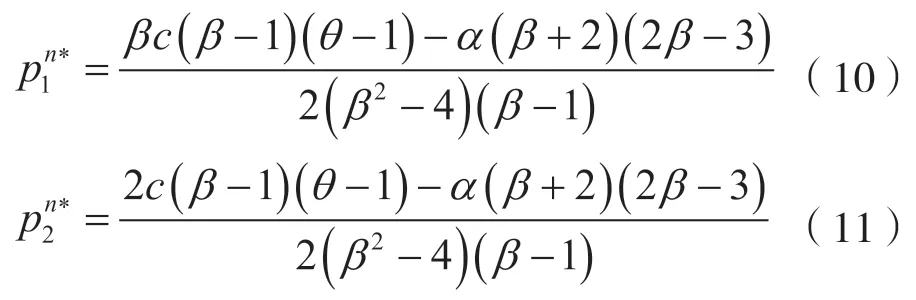

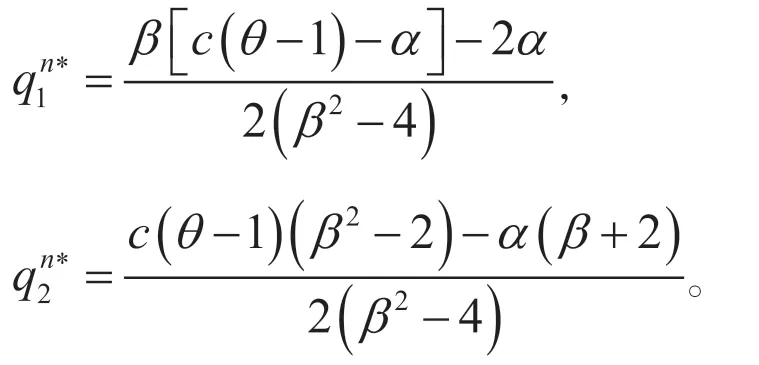

技术不授权情形下的供应链博弈顺序分为两阶段,第一阶段:制造商1 和制造商2 同时确定批发价格;第二阶段:零售商确定零售价格和。根据逆向归纳法进行求解。

将式分别代入式,求得产品1 和产品2 的均衡零售价格:

将式代入式求得产品1 和产品2 的均衡需求量:

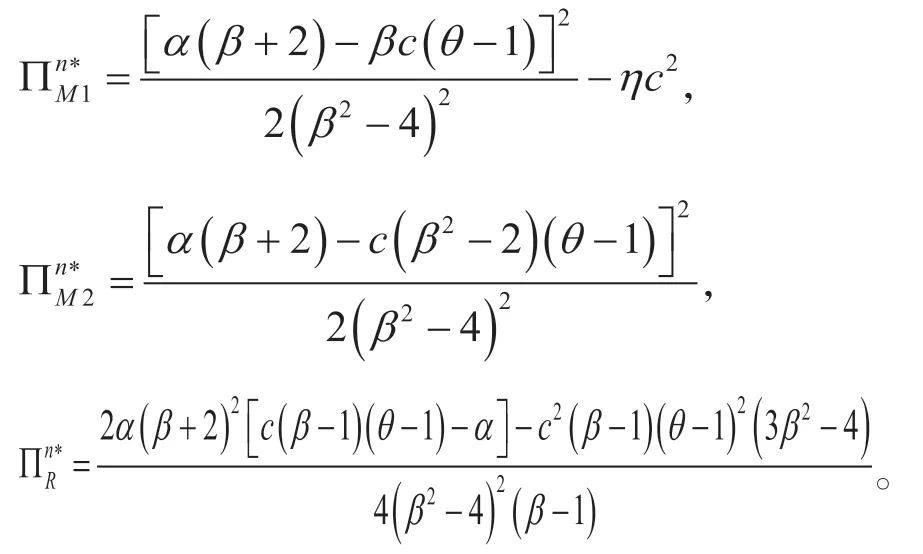

将式~代入式~,求得供应链中各成员的均衡利润分别为:

2.2 技术授权

2.2.1 单位产量授权

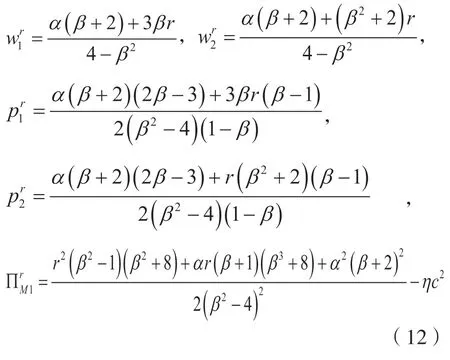

单位产量授权下供应链成员的博弈顺序分为三阶段,第一阶段:制造商1 确定单位产量授权值;第二阶段:制造商1 和制造商2 同时确定批发价格;第三阶段:零售商确定零售价格。第三、第二阶段与技术不授权情况下的第二、第一阶段博弈相同,同理可得:

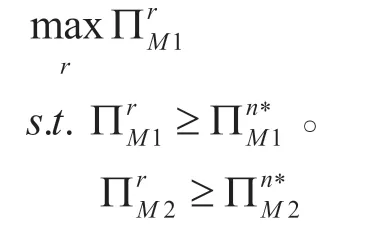

第一阶段,制造商1 确定单位产量授权值,该阶段的决策问题如下:

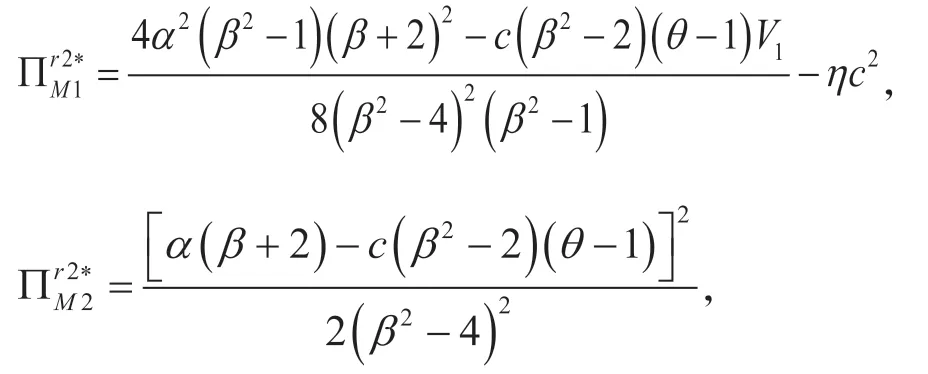

证明见附录,下同。定理1 可用图2 表示。

图2 单位产量授权策略的适用范围

定理1 和图2 表明,技术溢出程度的不同导致制造商1 采取不同的单位产量授权值,在技术溢出程度较小(较大)的情况下,制造商1 将采用单位产量授权。定理1 还表明,单位产量授权情形下制造商1 的利润始终优于技术不授权情形,产品替代性不会对制造商1 选择哪种单位产量授权值产生影响,其仅仅影响单位产量授权值的大小。

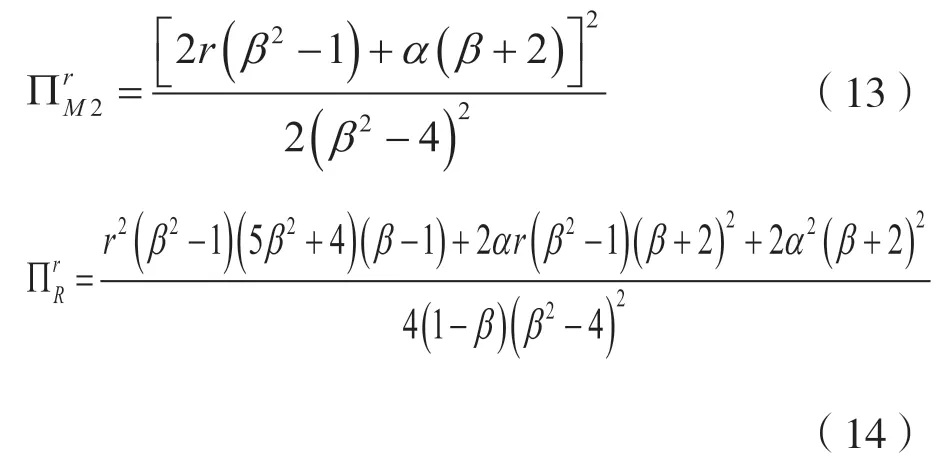

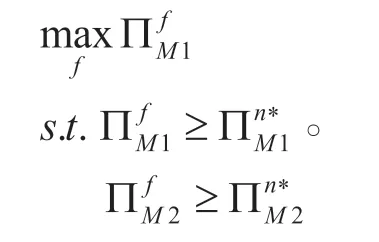

2.2.2 固定费用授权

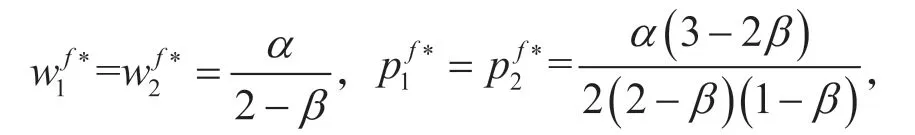

固定费用授权情形下供应链的成员博弈顺序为:第一阶段,制造商1 确定固定费用授权值;第二阶段,制造商1 和制造商2 同时确定批发价格;第三阶段,零售商确定零售价格。参照单位产量授权情形,同理可得第三、第二阶段博弈结果:

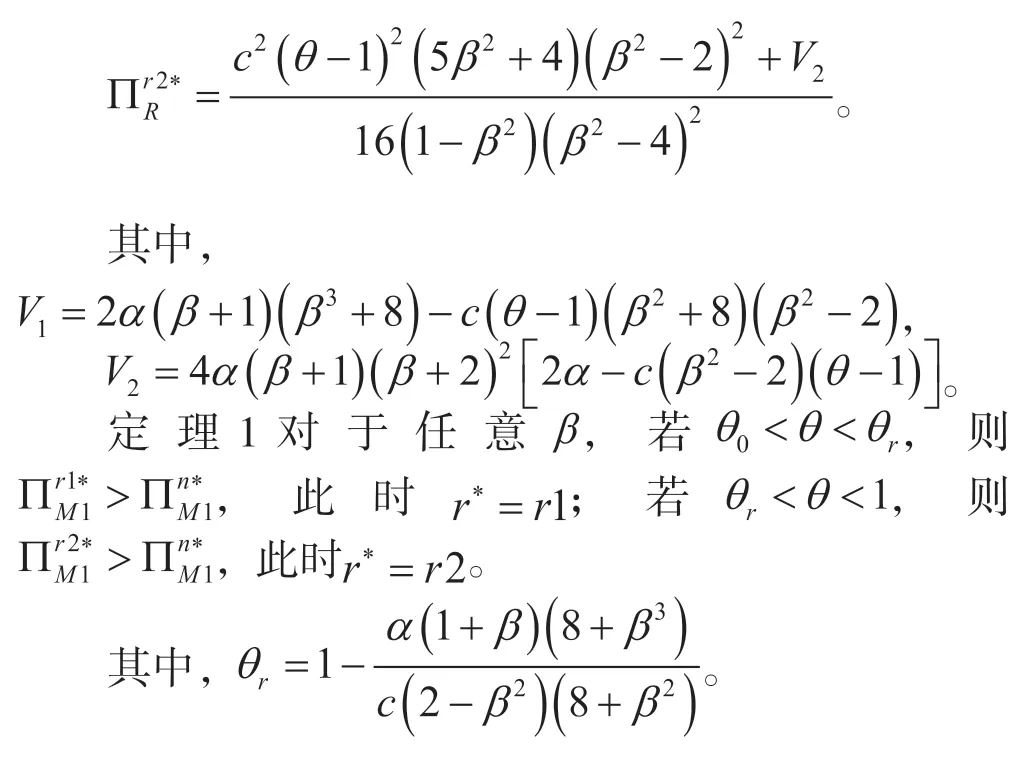

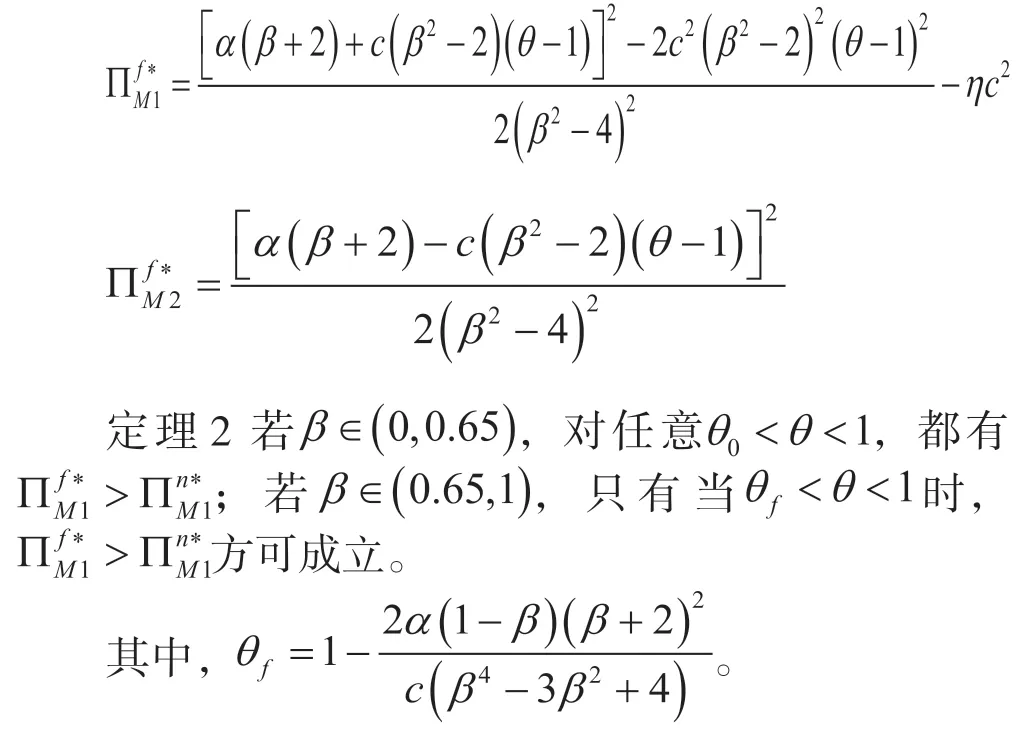

定理2 可用图3 表示。

图3 固定费用授权策略的适用范围

定理2 和图3 表明,当产品替代性较弱时,无论技术溢出程度如何,制造商1 总可进行固定费用授权;当产品替代性较强时,只有技术溢出程度较大,制造商1 才可进行固定费用授权。这是因为产品间替代性较弱时,产品竞争不激烈,各自拥有不同需求市场,即使存在技术溢出,产品2 对产品1销量的影响仍然较小,此时制造商1 进行固定费用授权可以扩大自身利润来源;当产品替代性较强时,两产品竞争激烈,如果技术溢出较小,制造商1 不进行授权可以保持自身技术和低成本优势,从而保证自身利润,如果技术溢出较大,即使不进行授权,制造商1 也会有较大利润损失,而通过固定费用授权,制造商1 可以额外获得一笔固定授权费用,进而最大程度减少隐性利润损失。

3 结果分析

上文给出了技术不授权和技术授权情况下的均衡解,本节将对上文的均衡解进行分析。首先给出了制造商1 的最优技术授权策略,然后分析了产品替代性和技术溢出水平对最优授权值的作用,最后研究了最优授权值对零售商和供应链的整体利润的影响。

定理3 对于任意产品替代性和技术溢出程度,制造商1 的最优授权决策如下:

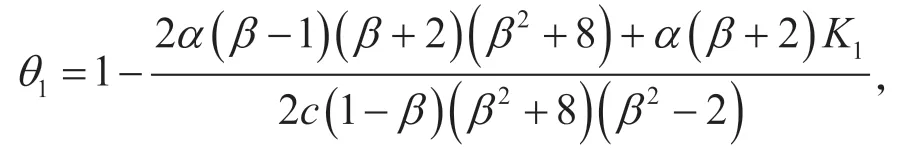

其中,

定理3 可用图4 表示。

图4 研发型制造商的最优技术授权决策

图5 单位产量授权和固定费用授权下制造商1 的利润函数

图6 单位产量授权和固定费用授权下制造商1 的利润函数

定理4 可用图7 表示。

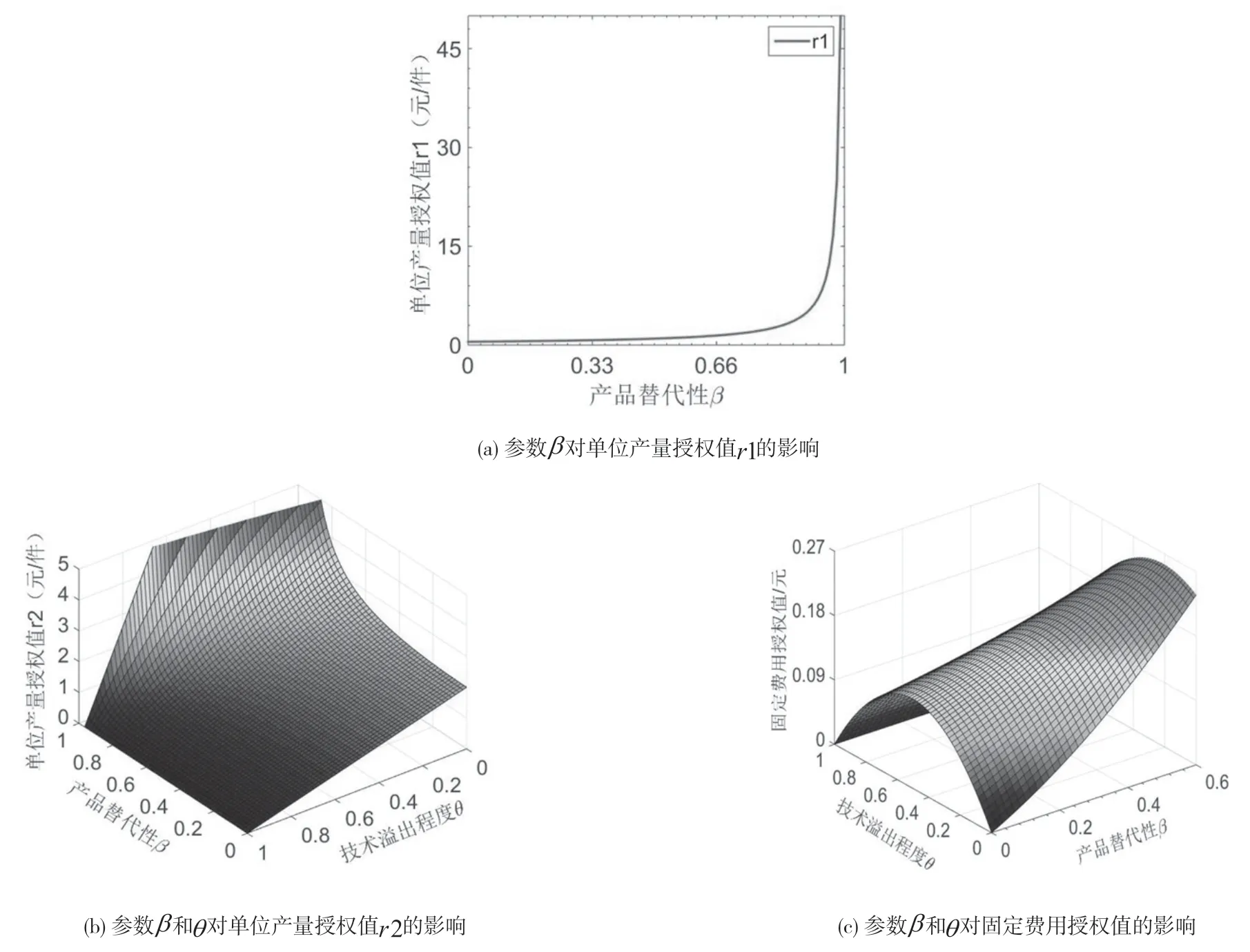

图7 参数和对最优授权值的影响

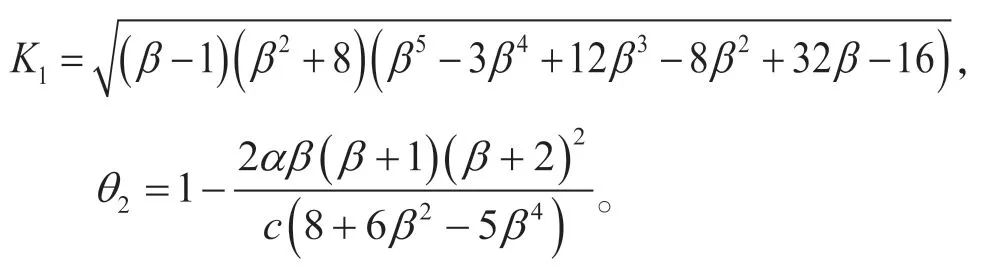

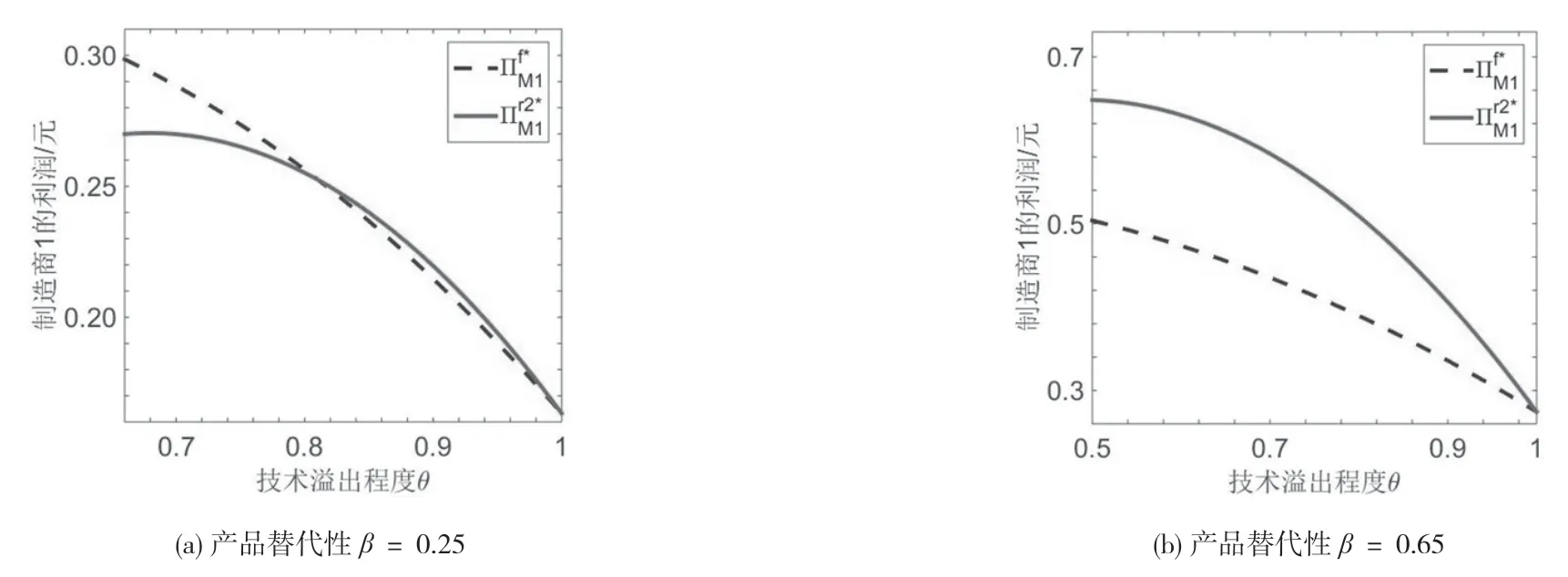

由定理4(1)和图7(a)、图7(b)可知,对于任意产品替代性和技术溢出程度,单位产量授权值始终随产品替代性的增大而增大。值得注意的是,对于给定的产品替代性,单位产量授权值不受技术溢出程度的影响,单位产量授权值随着技术溢出程度的增大而减小。

由定理4(2)和图7(c)可知,对于给定的技术溢出程度,固定费用授权值随着产品替代性的增大而增大;对于给定的产品替代性,当技术溢出程度较小(较大)时,固定费用授权值随着技术溢出的增大而增大(减小)。

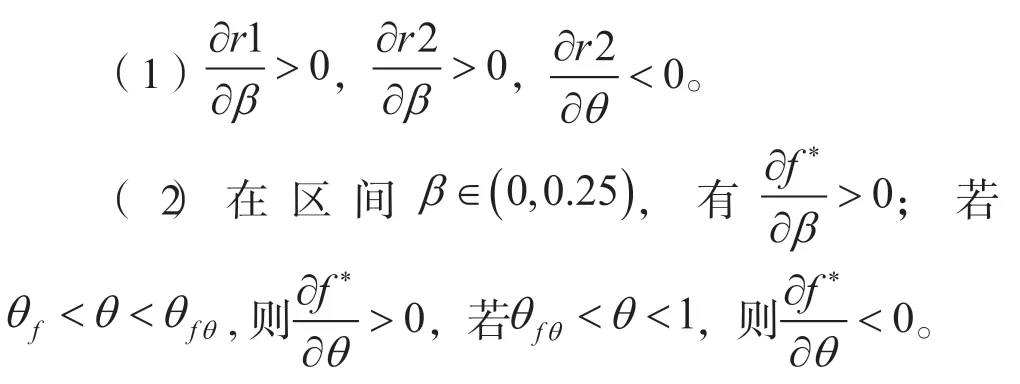

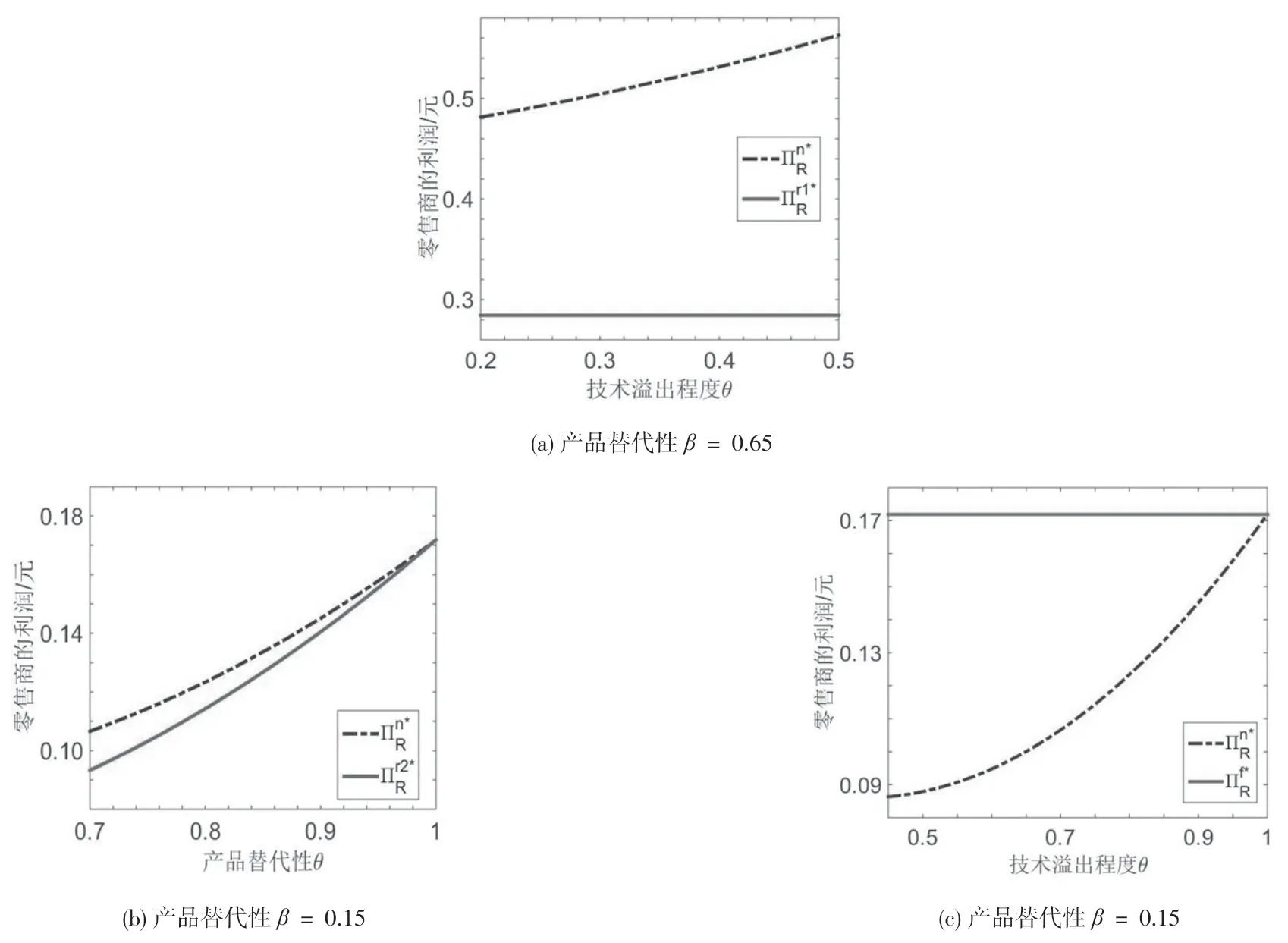

定理5 在研发型制造商的最优授权决策下,分析技术不授权和技术授权情况下零售商的利润:

图8 技术不授权和技术授权情形下零售商的利润

由定理5 和图8 可知,在制造商1 最优授权决策基础上:(1)单位产量(固定费用)授权情形下的零售商利润始终小于(大于)技术不授权情况。(2)图8(a)和图8(c)表明,单位产量授权和固定费用授权情形下,零售商利润不受技术溢出水平的影响。(3)图8(b)表明,单位产量授权情形下,零售商利润随着技术溢出程度的增大而增大,此时对零售商而言技术溢出是有利可图的。

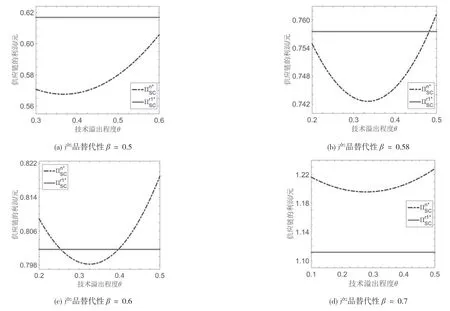

定理6 在制造商1 最优授权决策下,对比技术授权和不授权情况下的供应链利润。

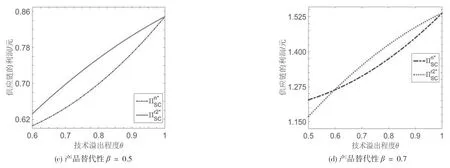

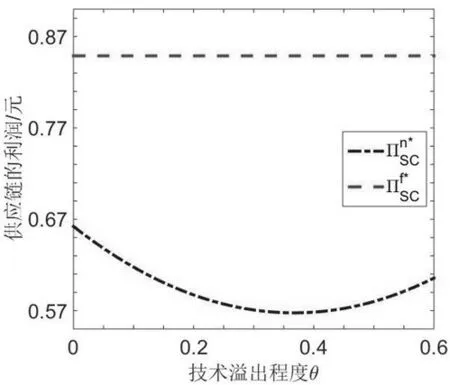

图9 单位产量授权和技术不授权情形下的供应链利润比较

图10 单位产量授权和技术不授权情形下的供应链利润比较

图11 固定费用授权和技术不授权情形下的供应链利润比较

由定理6(3)和图11 可知,无论产品可替代程度和技术溢出如何,固定费用授权策略下的供应链利润总是大于技术不授权情形下的供应链利润。

4 结论

在由一个研发型制造商、一个非研发型制造商和一个零售商组成的“二对一”型供应链中,构建了技术不授权和技术授权(包括单位产量授权和固定费用授权)模型,考察了产品替代性和横向技术溢出效应对研发型制造商的最优授权策略和授权值的作用,讨论了研发型制造商的最优授权策略对零售商和供应链整体利润的影响。

研究发现:(1)当产品替代性较小且技术溢出程度不大时,或者当产品替代性一般且技术溢出水平较小时,制造商1 的最优技术授权策略为固定费用授权,否则制造商1 的最优授权策略为单位产量授权。(2)当产品替代性较小时,单位产量授权值不受技术溢出程度的影响,当产品替代性较大时,单位产量授权值随着技术溢出程度的增大而减小;无论产品替代性如何,固定费用授权值总随着技术溢出的增大呈倒U 型变化趋势。(3)无论技术溢出程度如何,单位产量授权值和固定费用授权值均随着产品替代性的增大而增大。(4)单位产量授权(固定费用授权)策略下,零售商的利润总是小于(大于)技术不授权策略。(5)当产品替代性较小时,单位产量授权策略下的供应链利润更大,当产品替代性较大时,如果技术溢出程度较小(较大),不授权(单位产量授权)情况下的供应链利润更大;无论产品替代性如何,固定费用授权策略下的供应链利润总是大于技术不授权策略下的供应链利润。

本文的模型只考虑了一个零售商,未来研究可以拓展到多个零售商之间横向竞争。此外,本文中的市场需求是确定的,在需求不确定情况下,研发型制造商如何进行技术授权也是一个非常值得探讨的问题。

附录

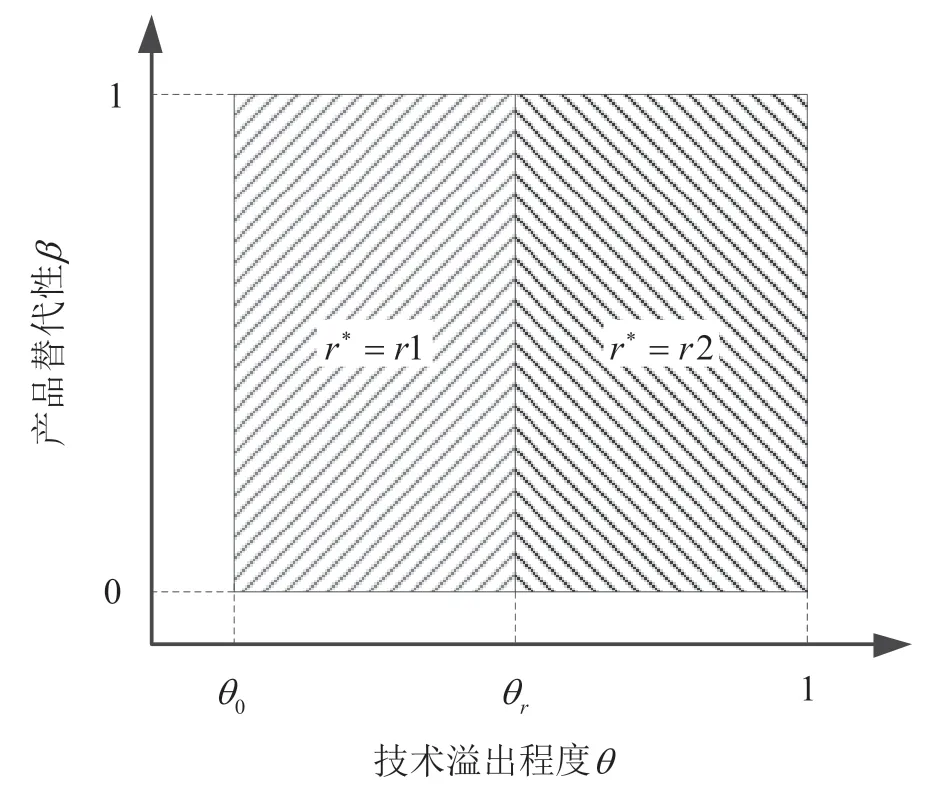

定理1 的证明:

定理2 的证明:

若制造商1 提出固定费用授权,需满足:

定理3 的证明:

定理4 的证明:

定理5 的证明:

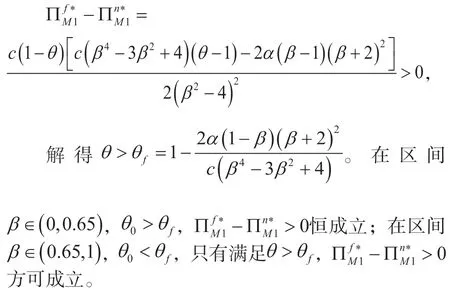

(1)单位产量授权和技术不授权零售商利润的的比较:

(2)固定费用授权和技术不授权零售商利润的比较,证明同上。经计算可得,在区间,。

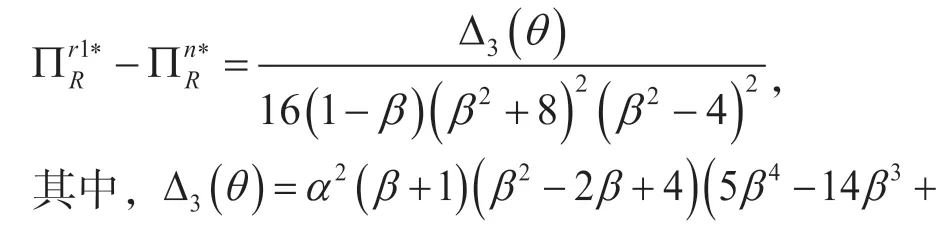

定理6 的证明:

(2)(3)证明同上。