我国居民的主观社会阶层与普遍信任

——基于CGSS2015 数据的实证分析

2020-12-17余湛

●余 湛

一、问题的提出

社会分层研究是社会学中最重要也是最经典的议题之一,从马克思、韦伯与齐美尔开始社会分层就已经受到关注。我国社会学研究也非常关注社会分层这一议题。改革开放以来我国社会结构与社会关系发生了许多非常重大的变化,了解我国社会分层状况变得日益紧迫。我国学者陆学艺(2002)基于职业与经济、文化与组织资源占有状况将我国社会划分为十大阶层,刘欣(2007)基于公共权力与市场能力将我国社会划分为五大阶层。除此之外,基于各种不同的客观标准对中国分层进行分析的研究已有很多,然而这种客观分层和行动者所感知的主观阶层具有较大差别,更进一步来说,行动者的主观社会阶层往往低于其所处的客观阶层。学术界也开始关注这一现象,社会分层研究出现从客观分层研究向主观社会阶层转向的趋势,主观社会阶层在近三年成为新的研究焦点(如表1)。那么,哪些因素会影响人们的主观社会阶层呢?

王春光和李炜以职业分类为标准探讨了客观分层与个体的主观社会阶层,发现职业对两者都有影响。除职业以外,收入和教育程度也影响着个体的主观社会阶层。侯志阳与孙琼如(2010)通过2006 年全国城乡居民生活调查的数据对城乡青年群体分析发现,政治面貌对两种青年群体的主观社会阶层都有显著影响。张顺与陈芳(2012)通过对八个城市居民的“拜年网”进行分析发现,社会资本对个体的主观社会阶层有显著影响。胡荣与叶丽玉(2014)基于CG2010 的数据分析表明,社会经济地位对于个体的主观社会阶层具有显著影响。肖日葵与仇立平(2016)从文化传统与消费方面进行分析发现文化资本对主观社会阶层具有影响。张海东与杨城晨(2017)从“住房与区隔”入手,基于北京、上海与广州的调查数据发现,住房状况对个体的主观社会阶层具有显著影响。蔡思斯(2018)基于上海大学上海社会科学调查中心在6 省市开展的“社会发展与社会建设”大型调查的数据分析,发现个体的主观认同感与社会经济地位对其主观社会阶层具有显著影响。张海东与袁博(2020)从劳动力市场分割的视角出发利用基于十个特大城市的调查数据分析,发现双重二元劳动力市场对个体的主观社会阶层具有显著影响。

表1 基于citespace 的突显词(Citation Bursts)分析表

对于这些影响因素有不同的分类方法,一种认为主观社会阶层的影响因素可分为宏观环境和自身状况,例如国家的政策背景与制度设计属于宏观环境而自身受教育程度、职业状况等属于自身状况。还有一种认为可以分为三种取向即结构主义、建构主义与超结构- 建构主义。另一种认为这些具体的因素可以概括为结构决定论、历史文化论和国家中心论,结构决定论倾向于用客观的经济社会因素来进行解释;历史文化论则更倾向于人的自身体验、个人经历与文化环境;国家中心论则从国家和制度的层面来解释个体的主观社会阶层。这三种解释论可以概括为“个体—生活—国家(制度)”框架。从类型学上看第三种分类方式比较完整和系统的概括了影响社会主观社会阶层的一些影响因素,但是仍存在一些不足。第一,个体与社会结构、个人与国家及其社会制度处于互构的过程之中不能将其分割开来。第二,个体的主观社会阶层是与社会中的其他个人、群体与组织互动中产生的,是与其所处的社会情境与结构中不断互动中产生的。而信任关系是人与人、人与组织、人与国家、社会制度以及社会结构互动所形成的关系,是这些互动关系的呈现形式。这种关系既呈现于与不同社会实体的互动过程中同样也弥散在不同的主观社会阶层之中,因此理解信任与主观社会阶层的关系有利于弥补上述的不足。那么信任与主观社会阶层间有何种关系呢?

二、文献综述与研究假设

在社会学发展的早期信任就已经纳入到研究者的视阈之中,齐美尔在其有关形式社会学的思想中就包含了对不同个体互动关系的考察,人与人在互动中产生出不同的关系,这些关系中包含着合作、竞争、冲突等,不同的个体互动中同时还存在着不同的距离,在对这些互动的研究过程中即包含着对信任要素的考察。卢曼从结构功能层面考察了人类社会中的信任关系,他认为信任在人们应对复杂的社会结构与社会制度时起到了重要的作用,是人们得以生存在复杂社会中的简化机制。波兰社会学家彼得·什托姆普卡从社会制度层面研究了信任的概念、意义、功能与类型,通过对东欧剧变后社会制度的重组与社会结构的改变来详细考察了人与人之间社会互动过程中信任关系的演变,并基于历史视角与数据分析,对信任这一重要的社会学理论进行了实证研究。阿兰·佩雷菲特(2005)从发展的视角研究了现代社会中的信任关系,疑忌社会倾向和自我封闭相比之下开放信任的社会更能适应文化与地理的流动性而不断发展。除此之外,信任还具有不同的类型划分,刘爱玉与张明利(2012)把信任分为制度性信任与道德性信任。徐延辉与史敏(2016)通过因子分析的方法把信任分为政治信任、普通信任、市场信任与特殊信任。目前,在大多数西方学者看来信任主要分为两大类:普遍信任与特殊信任,普遍信任的置信对象包括社会中的所有成员其覆盖范围广,一个个体对他人的信任不取决于两者是否相识;特殊信任是有选择性的信任,其置信对象仅包括参与到与主体互动的客体,其覆盖范围是围绕着主体而展开的。

具体而言,本研究所涉及的信任为普遍信任,普遍信任弥散于不同的社会结构、社会制度与社会阶层之中,存在于不同的国家、制度与文化之中,是联系个体—生活—国家(制度)的桥梁。因此在不同类型的信任关系中,用普遍信任来理解信任与主观社会阶层的关系是较为合适的,人们的普遍信任一般具有不同的层级水平而每个个体的主观社会阶层也各有不同,基于此提出假设。

假设1:主观社会阶层与普遍信任之间相互独立。

韦伯认为中国的信任关系主要建立于特殊信任尤其是亲属信任之上,而普遍信任较低。福山认为特殊信任对普遍信任具有压制性作用,尽管有众多中国学者驳斥这一观点,但是不可否认的是在新世纪以来中国社会曾经历过一次又一次的信任危机。格兰诺维特认为信任有嵌入性的特点,信任关系嵌入到个体的主观理解、社会结构与社会制度之中,在我们的社会互动过程中信任关系发挥着重要作用,而主观社会阶层则是对个体周遭互动、结构、制度与环境的主观投射,有研究指出普遍信任与主观社会阶层存在共变关系,基于此提出假设。

假设2:普遍信任与主观社会阶层具有正向关系,总的来说普遍信任程度越高其主观社会阶层越高。

三、数据、变量与分析方法

(一)数据来源

本研究数据来源为2015 年度中国综合社会调查的资料(CGSS2015)。该项目自2003 年起,每年对全国125 个县(区)的10000 户家庭中的个人进行概率抽样调查,共获取10968 份样本。根据研究目的在剔除无效样本与缺失值之后对居民样本6630 人进行研究。

(二)变量说明

1.因变量:主观社会阶层。采CGSS2015a431 之问题将主观社会阶层分为10 个层级,本研究将1-2 处理为下层,3-4 为中下层,5-6 为中层,7-8 为中上层,9-10 为上层。本研究将该变量看作为定类变量。

2.自变量:普遍信任。采CGSS2015 a33 之问题,共有五个选项“1 是非常不同意,2 是比较同意,3 是一般,4 是比较同意,5是非常同意。”在本研究中将这一变量作为定序变量。

3.控制变量。人口学变量。性别,年龄。户籍,0 为农业户口,1 为非农业户口。所在区域,1 为东部地区,2 为中部地区,3 为西部地区。政治面貌,为了简化模型将其虚拟化0 为非党员,1 为党员。职业状况/工作性质,0 为劳务/零工/派遣,1 为雇佣/自雇。婚姻状况,0 为未婚,1 为已婚。住房状况。居民住房状况的差异可能会影响其主观社会阶层,在这里以住房数量与平均住房面积作为控制变量,两者都是连续型变量。

(三)分析方法

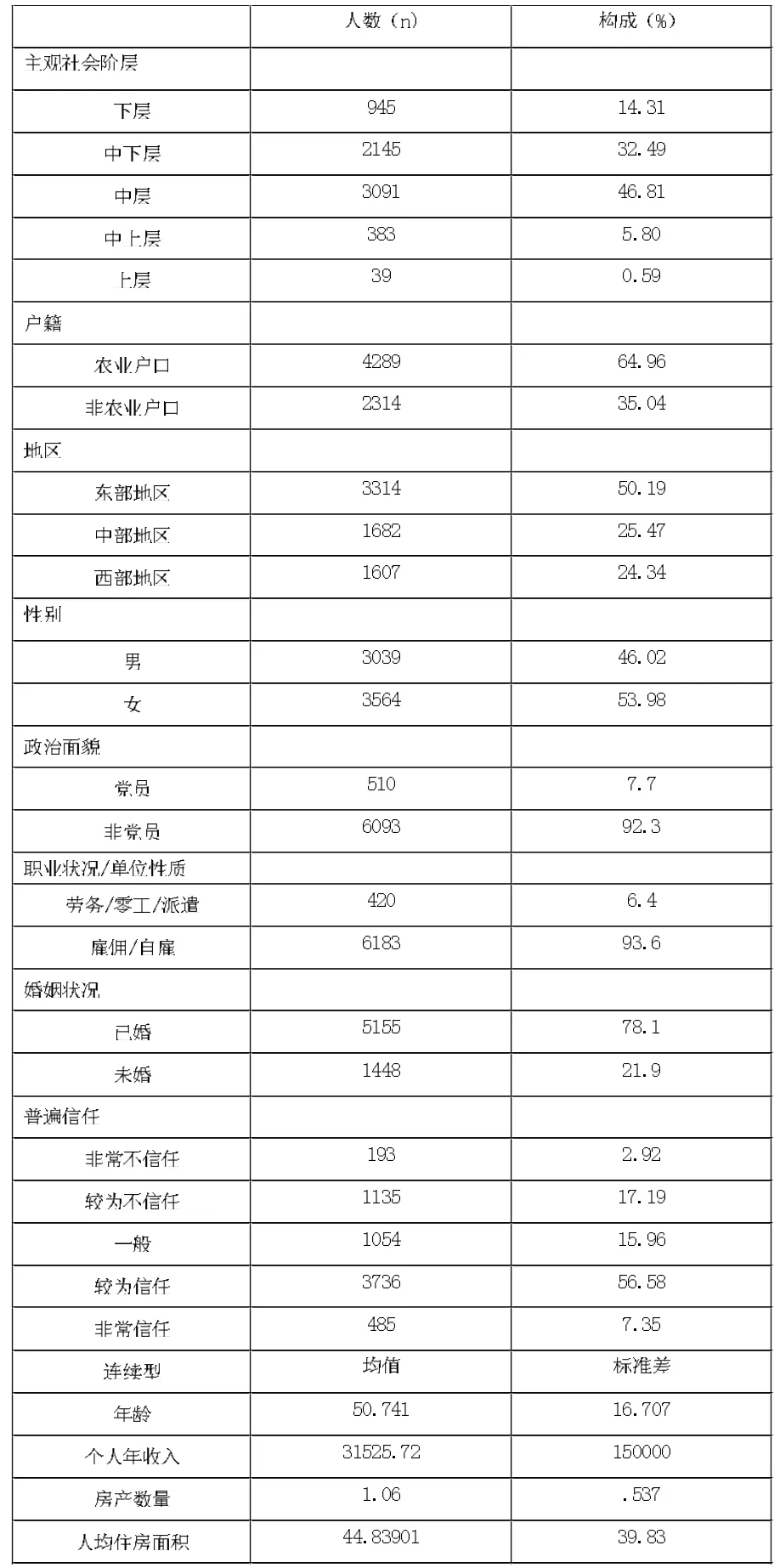

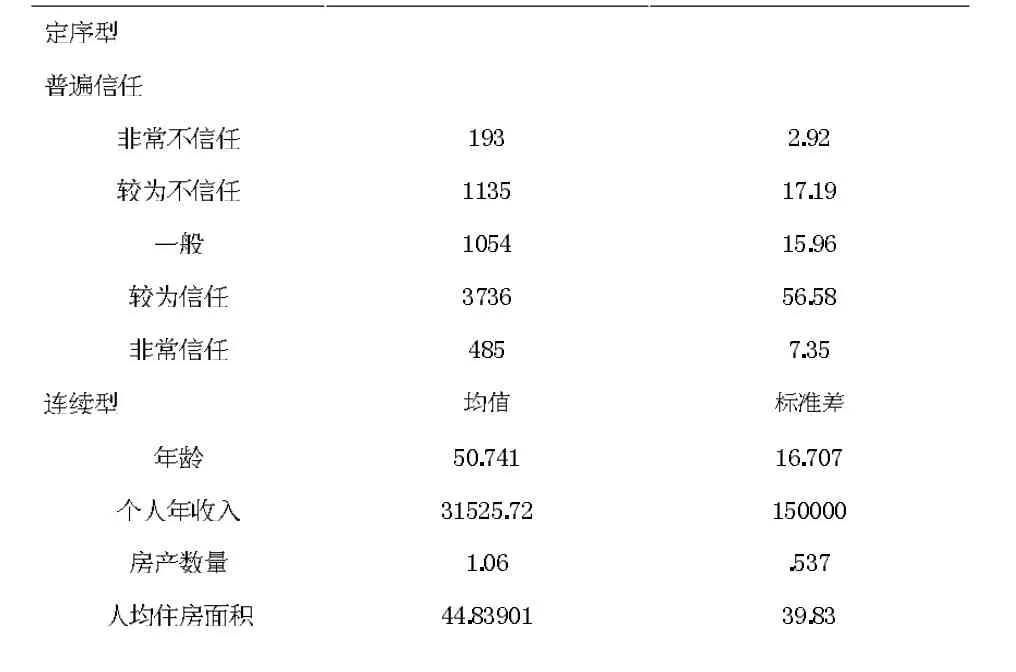

本研究运用Stata14 作为统计分析软件,对我国居民的主观社会阶层与普遍信任进行分析。首先对各变量进行描述性统计(见表1),然后运用卡方检验来检验主观社会阶层与普遍信任间是否有显著性差异(见表2),最后运用多项Logistic 回归来对两者间的关系及影响因素进行更加详细的分析(见表3)。

四、分析结果与发现

(一)描述性统计结果

因变量的描述性统计结果。在有关主观社会阶层的问题中选择上层的最少,仅占样本总数的0.59%,这也符合中国人的“抑谦性”,而选择下层的人较少占总体样本的14.31%,从数据的角度上看不太符合目前学者所说居民的主观社会阶层具有“向下偏移”的特点(谢霄亭、马子红,2017),但是选择中下层和中层的人数占据总体样本的70%以上,说明中国的主观社会阶层是一种“较下偏移”而不是完全的“向下偏移”,其中46.81%的居民选择了处于中间状态的中层,可能是一种“中庸性”的选择,也可能是对此类自我评价型问题的回避。

自变量的描述性统计结果。在普遍信任的问题中,选择完全不信任的人最少仅占2.92%,而选择较为信任的占比最多为56.58%,从数据层面来说驳斥了韦伯、福山等国外学者认为的中国是缺乏普遍信任的“低信任社会”,更不能将我国企业发展等问题归结到信任度上。

表2 变量描述性统计结果

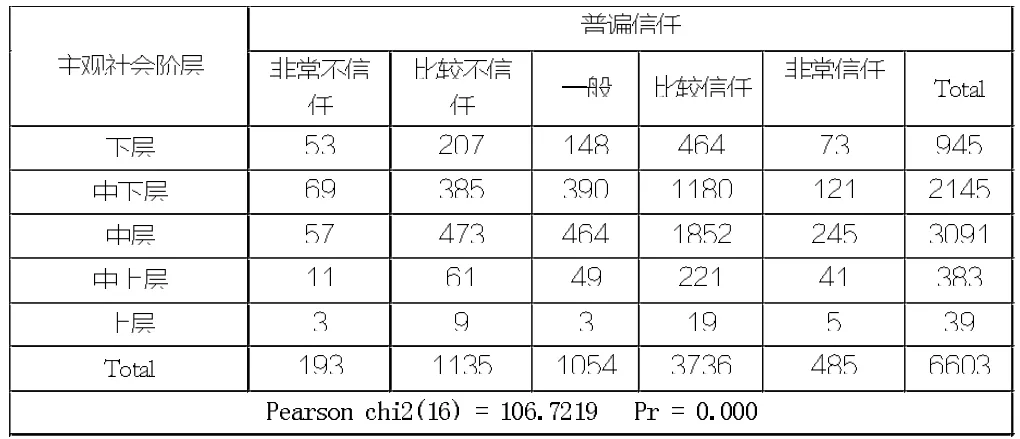

(二)卡方检验

表3 普遍信任与主观社会阶层列联表

从此卡方检验中可以看出X2=106.7219,p<0.001,主观社会阶层与普遍信任之间不独立存在相关关系,因此假设1 不成立。从列表上看不同的主观社会阶层中选择比较信任的总体人数最多为3736 人,占总样本的56.58%,其中在主观社会阶层为中层的居民中选择较为信任的占该层的比重最大为60%。总的来说,人们的普遍信任水平不同其主观社会阶层,那么普遍信任是否会影响主观社会阶层呢,继续检验假设2。

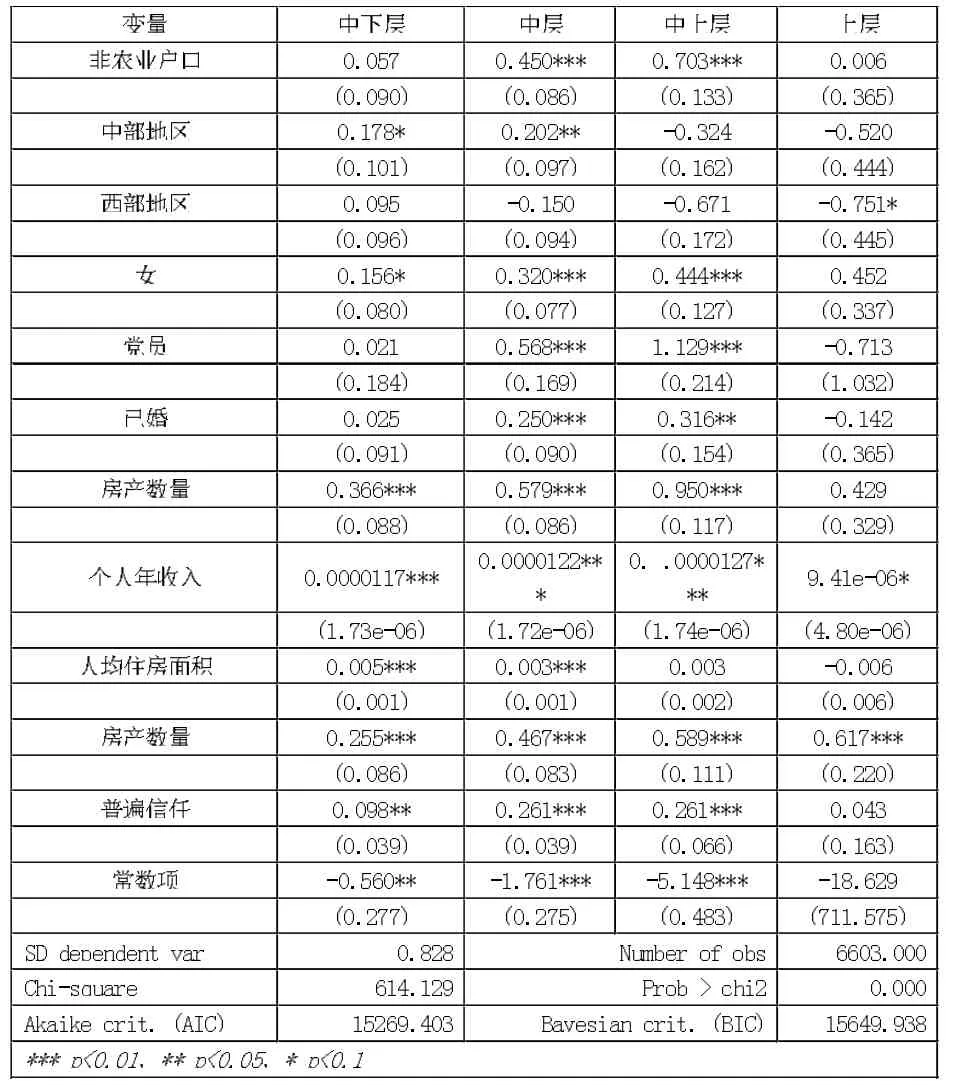

表4 世代与主观社会阶层的多项Logistic 回归表

(三)多项Logistic 回归

从多项Logistic 的分析结果可以看出,在控制其他变量的条件下,以主观社会阶层认同为下层参照组。在小于0.05%的显著性水平上,居民的普遍信任程度每上升一个等级,认同为较下层的概率会提高0.098 个对数发生比。在小于0.01%的显著性水平上,居民的普遍信任程度每上升一个等级,认同为中层与较上层的概率会提高0.261 个对数发生比。也就是说居民的普遍信任程度越高更可能有较高的主观社会阶层,因此假设2 成立。

五、研究结论与讨论

本研究对我国居民的主观社会阶层与普遍信任的状况进行了基本描述,并对两者的独立性与共变关系进行了分析,除外还对我国的城乡二元制结构、性别、个人经济状况与住房状况等变量进行了分析,有如下的讨论。

其一,在主观社会阶层方面,本文前半部分与描述性统计结果部分对目前的“向下偏移”说进行了回应,从社会调查的认知心理学角度来看,中国人对于他人要求进行自我评价时常常会出现“抑谦”而不“过谦”的表述,这可能源于儒家文化长久以来对我们心理结构与交往方式的影响,因此在此过程中是否真能反映出被调查者内心的真正想法依然需要进行更深入的研究。

其二,在信任关系上,从韦伯开始到福山以及其他国外社会学者都认为中国社会是“低信任”社会,其中的原因是对亲属、家族等血缘性信任关系会压制普遍性的信任关系,然而从这种表述到现在中国社会本身发生了相当巨大的变革,改革开放至今中国的家庭结构发生了很大变化,中国人的家族与家庭关系单元变得越来越小,社会也越来越呈现“原子化”的形态,因此“低信任”社会的基础可能已经减弱,从本研究的结果来看人们的普遍信任程度依然较高。再者,虽然我国社会经历了一次又一次的信任危机但是普遍信任仍包含在我们的社会韧性之中,论语中讲“谨而信,泛爱众”“文、行、忠、信”儒家文化依然塑造着信任的社会品性与个人道德。

其三,主观社会阶层是个人主观感知对其周围社会结构、社会制度与社会关系的投射,普遍信任又嵌入在社会结构、社会制度以及人与人的社会互动关系之中,考察信任关系与主观社会阶层具有理论意义。当前探究主观社会阶层的影响因素很多,但是对于信任关系这一影响因素较少,普遍信任只是信任关系中的一种类型,其他的信任关系依然具有较高的研究价值。