新精神活性物质分类现状与管制展望*

2020-12-12周漪颖崔巍张鑫杜晗蔡雨佳王方敏周文华

周漪颖,崔巍,张鑫,杜晗,蔡雨佳,王方敏,周文华,2*

(1.宁波大学医学院,宁波 315211; 2.浙江省戒毒研究重点实验室,宁波市康宁医院,宁波 315201)

【关键字】 新精神活性物质;第三代毒品;神经毒性;精神活性;芬太尼;管制

毒品问题是全球性公共卫生问题,禁毒形势严峻而复杂。第一代毒品海洛因以及阿片类药物的滥用尚未有效控制;以甲基苯丙胺等为代表的第二代合成毒品滥用人数居高不下。联合国分别在1961 年和1971 年制定了两个毒品的管制公约《麻醉品单一公约》和《精神药品公约》,将这些传统毒品列入国际管制[1]。近来,不法分子为逃避法律制裁,对受管制精神活性物质和其他化学物质进行化学结构修饰改造,并设计和合成具有滥用潜力和社会危害性的第三代毒品即新精神活性物质(new psychoactive substance, NPS)[2]。NPS 特指没有被联合国两个公约所列管,但具有滥用潜力,可以引起公共健康风险的精神活性物质。该类物质特点具有与第一和第二代毒品类似的神经作用机制,可产生兴奋、欣快、致幻等精神活性,但毒副作用不明确,极易过量使用造成死亡。2017 年,7.2 万美国人死于毒品,其中与芬太尼类NPS 相关死亡人数就近3 万[3]。因此国际社会亟需制定有效对抗NPS 的公共卫生对策。本文系统介绍了NPS 种类以及作用机制,简述了国内外对NPS 进行管制的方法和现状,并对我国NPS 管制策略进行讨论和展望

1 新精神活性物质(new psychoactive substance,NPS)分类

目前,联合国禁毒署(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)将NPS 分为九类,分别是合成大麻素类、合成卡西酮类、苯乙胺类、哌嗪类、色胺类、氯胺酮及苯环利啶类、氨基茚满类、植物类和其他类[2]。在此我们从结构、代表药物、作用机制、精神毒性等方面对这些NPS 进行分类介绍(表1)。考虑到我国于2019 年5 月1 日将其他类中的芬太尼类整类物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补名单》,为非药用类芬太尼类物质的管制提供充分的制度保障,为人类命运共同体解决NPS 滥用及死亡提供了有中国特色的解决方案[4]。因此,本文把芬太尼类整类物质作为独立一类NPS 进行了介绍。

1.1 合成大麻素类NPS

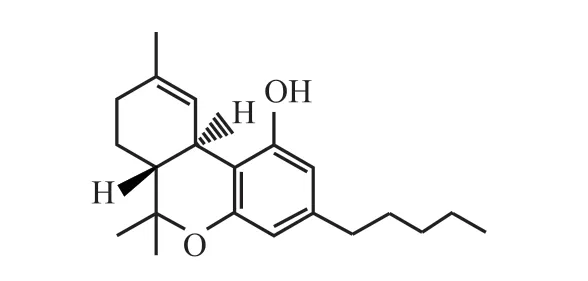

图1 Δ(9)-四氢大麻酚[Δ(9)- tetrahydrocannabinol,Δ(9)-THC] 化学结构式

大麻主要活性物质——Δ(9)-THC,与1 型内源性大麻素受体(cannabinoid 1 receptor,CB1R)结合后,诱导乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)、多巴胺(dopamine, DA)等神经递质释放,产生精神活性[5]。

地下实验室通过对Δ(9)-THC 化学修饰,设计了合成大麻素类NPS。典型合成大麻素类NPS——JWH-018,与Δ(9)-THC 相比,对CB1R 亲和力更强,可产生更强的精神活性。同时,还可诱导伏隔核(Nucleus Accumbens, NAc)神经元坏死[6]。且其代谢后至少能产生3 种具有CB1R 完全激动活性的代谢物。因此,合成大麻素类NPS 的精神活性和成瘾性比Δ(9)-THC 更强。

此外,合成大麻素类NPS 在地下市场常被错误标注,导致滥用者无法准确获得其种类、剂量等信息,增加急性中毒风险[7]。

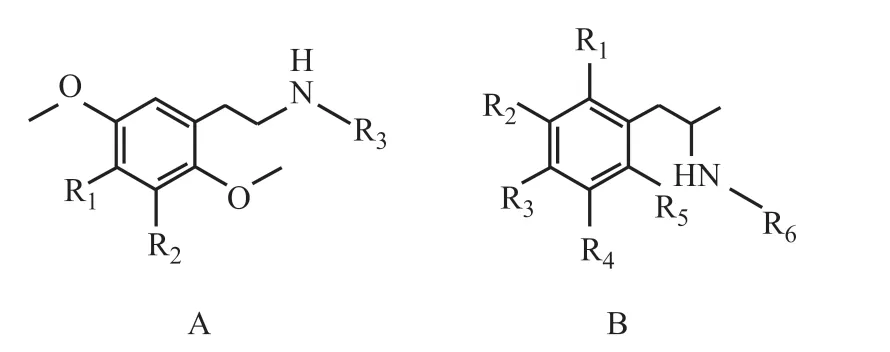

表1 NPS 分类介绍

1.2 合成卡西酮类NPS

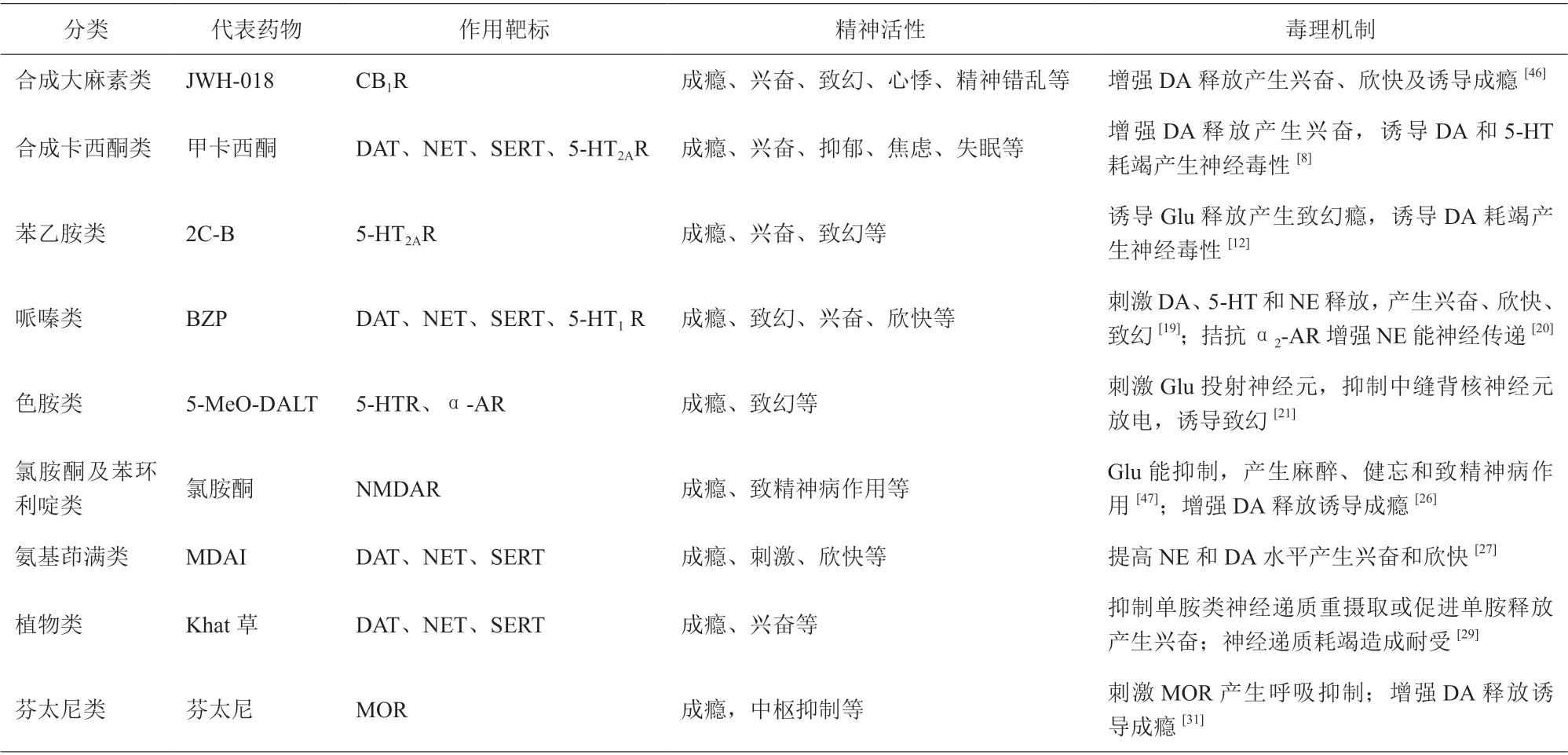

图2 合成卡西酮类NPS 化学通式

合成卡西酮类NPS 可模拟可卡因、甲基苯丙胺等传统毒品发挥精神活性。该类NPS 作为单胺转运体(Monoamine Transporters)底物,可抑制单胺类递质重摄取并促进其反向转运,提高胞外单胺类递质含量。此外,合成卡西酮类NPS 还可激动5-羟色胺2A 受体(5-hydroxytryptamine-2A receptor, 5-HT2AR), 促 进DA 释放[8]。合成卡西酮类NPS 代表性化合物3,4-亚甲基二氧基吡咯烷酮(3,4-methylenedioxypyrovalerone, MDPV)抑制DA 转运体(dopamine transporter, DAT)和去甲肾上腺素转运体(norepinephrine transporter, NET)的效力比可卡因分别强50 和10 倍,展现出极强的单胺类递质再摄取抑制活性[9]。

合成卡西酮类NPS 还可诱导DA 和5- 羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)耗竭,产生神经毒性[10]。同时,该类NPS 会使吸食者产生攻击性,是美国“啃脸男”案件中案犯使用的主要毒品[11]。

1.3 苯乙胺类NPS

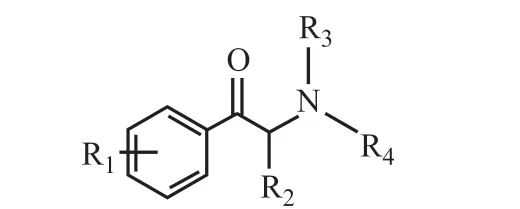

图3 苯乙胺类NPS 化学通式,A. 2C 系列化学通式;B. 苯丙胺系列化学通式

苯乙胺类NPS 衍生自苯乙胺,通过激动5-HT2AR诱导谷氨酸(glutamate, Glu)释放,产生致幻作用;还可促进单胺类递质释放和/或抑制单胺类递质重吸收,从而产生兴奋、欣快等精神活性[12-13]。

苯乙胺类NPS 按其结构特征可分为2C 和苯丙胺两个系列衍生[14]。1974 年,Shulgin 合成了第一个2C 系列化合物——4-溴-2,5-二甲氧基苯乙胺(2, 5-dimethoxy-4-bromophenethylamine, 2C-B)[15]。2C 系列NPS 低剂量即可产生兴奋活性,高剂量可致幻[16]。 N-苄基取代可显著提高2C 系列NPS 对5-HT2AR 的亲和力[17]。苯丙胺类NPS 是以苯丙胺为基本骨架结构的化合物。氟取代可增加苯丙胺类NPS 亲脂性,使其更易通过血脑屏障,具有更高滥用潜力,且停用后可产生极强心理渴求和戒断症状[18]。苯丙胺类NPS 还可产生神经毒性,如3-氟苯丙胺(3-fluoromethamphetamine, 3-FMA),通过抑制DAT 活性,造成DA 耗竭,产生神经损伤[12]。

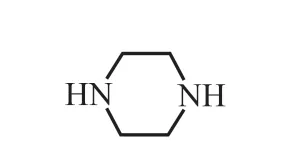

1.4 哌嗪类NPS

图4 哌嗪化学结构式

哌嗪本身没有精神活性,但衍生自哌嗪的哌嗪类NPS 如苄基哌嗪(1-benzylpiperazine, BZP)可诱导产生欣快感。哌嗪类NPS 可通过抑制单胺类递质再摄取和/或激动5-HT1R 产生精神活性[19]。哌嗪类NPS 还可拮抗α2肾上腺素受体(α2-adrenoceptor, α2-AR),增加交感神经去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)释放,提高警觉性[20]。

1.5 色胺类NPS

图5 色胺类NPS 化学通式

色胺类NPS 可激活5-HTR、α-AR 等多种受体,激活谷氨酸能投射神经元,抑制中缝背核神经元的放电,联合诱导致幻,产生精神活性[21]。

此外,色胺类NPS 强致幻作用可诱导行为失常。2010 年一名年轻男性因吸食N,N-二烯丙基-5-甲氧基色胺(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine, 5-MeO-DALT)产生幻觉,走至高速公路被重型货车撞死[22]。

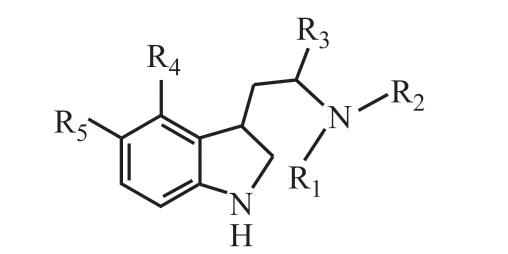

1.6 氯胺酮及苯环利啶类NPS

图6 氯胺酮化学结构式

氯胺酮用于临床速效静脉麻醉及术后镇痛[23-24]。N- 甲 基-D- 天 冬 氨 酸 受 体(N-methyl-D-aspartic acid receptor, NMDAR)阻滞是氯胺酮麻醉及镇痛的作用 基础[25]。

氯胺酮通过抑制丘脑网状核内γ- 氨基丁酸(γ-aminobutyric acid, GABA)能神经元NMDAR 来促进DA 释放,同时抑制NAc 的DA 重摄取,联合增加突触间隙DA 浓度,产生欣快感并诱导成瘾[26]。

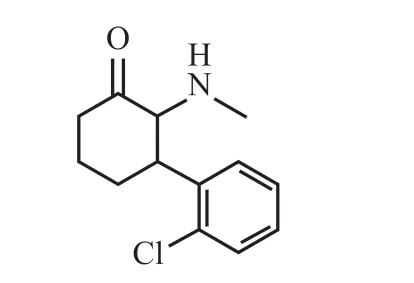

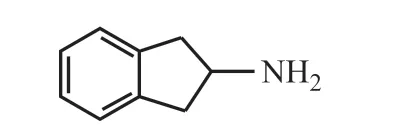

1.7 氨基茚满类NPS

图7 2 -氨基茚满(2-aminoindane, 2-AI) 化学结构式

氨基茚满类NPS 本被设计用于治疗帕金森病,随后发现该类NPS 可抑制单胺类递质转运体,阻止突触间隙单胺类递质重摄取,促进DA 和NE 释放,产生兴奋和欣快感[27]。

1.8 植物类NPS

阿拉伯半岛和东非地区的人们有咀嚼Khat 草新鲜叶子和嫩枝的习惯[28]。Khat 草中的卡西酮可诱导中枢神经系统兴奋,但药效过后会产生戒断反应[29]。

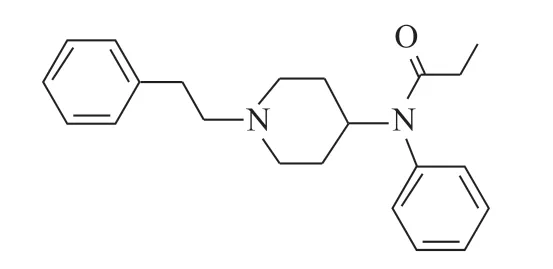

1.9 芬太尼类NPS

图8 芬太尼化学结构式

比利时杨森制药厂于1960 年首次合成芬太尼,临床用作麻醉剂及止痛药[30]。芬太尼通过激动μ 阿片受体(μ-opioid receptor, MOR)发挥镇痛和麻醉活性,其效能是吗啡的50~100 倍。芬太尼也可诱导DA 释放增加,产生奖励机制,因此易被滥用,具有高度依赖 性[31]。芬太尼类物质与芬太尼有相似结构和性质,其中卡芬太尼激动MOR 效能最强,是吗啡的10 000 倍[32]。由于MOR 激动可诱导呼吸抑制,因此过量使用芬太尼类物质极易引起死亡[33]。此外,芬太尼类物质亲脂性高,易于穿越血脑屏障,因此起效快,效力高,导致芬太尼类物质中毒后抢救窗口极窄[34]。研究表明,芬太尼注射2 分钟后即可引起呼吸抑制[35]。

西方国家,尤其是美国,对阿片类药物管制松弛,导致芬太尼类物质滥用,产生了大量与之相关的死亡案件[36]。2015 年,美国禁毒局发出警告,指出芬太尼对美国造成了严重威胁[37]。然而效果差强人意,芬太尼类物质在地下市场依然大量存在,甚至最近被跪压致死,引起全美骚动的黑人弗洛伊德体内也被检出较高含量芬太尼。我国对精神药品管制严格,未出现芬太尼类物质泛滥的情况。

1.10 其他类

该类为无明显归类特征的NPS,包括基本结构不同于芬太尼的阿片类NPS;基本结构不同于苯二氮 类,但可发挥类似的镇静和催眠作用的NPS;以及基本化学结构不同于可卡因、苯丙胺、甲基苯丙胺,但可调节单胺类递质,模拟中枢兴奋作用的NPS 等[38]。

2 NPS 管制现状

国际社会对毒品管制的历史可以追溯到20 世纪初,在万国禁烟会上各国首次联合提出对鸦片和吗啡进行管制。随后管制范围逐步扩大,可卡因、甲基苯丙胺也被列入管制名单。联合国在1961 年及1971 年,将麻醉、精神药物汇总于《麻醉品单一公约》及《精神药品公约》的附表之中,形成了传统附表管制体系[1]。虽然NPS 被不断增补进入附表,但是管制措施仍然跟不上NPS 更新节奏。因此各国在传统附表管制的基础上改进NPS 的管制措施。

2.1 附表管制及其改进措施

1970 年美国颁布了《管制物质法案》,根据精神活性物质的社会危害性、滥用性、依赖性及药用性将其分为五个附表,对附表内的物质进行管制,禁止其生产、销售、使用和进出口。其中危害大而药用价值低的管制物质位于高等级附表,管制严格且惩罚力度大。如甲卡西酮,尚无治疗用途,且具有极强的精神活性,会使吸食者产生攻击性,因此归于第Ⅰ附表进行管制,若被查处,予以十年以上的有期徒刑及200 万~1 000 万美元的罚款。而作为临床镇静剂且滥用潜力较低的苯巴比妥则归于第Ⅳ附表进行管制,若被查处,予以五年以下的有期徒刑及25 万~100 万美元的罚款[39]。当发现某种附表名单外的NPS 具有滥用潜力和/或极强的社会危害性时,美国司法部会同卫生与公共服务部根据《管制物质法案》,讨论决定是否该将物质增补进入相应的附表,列入管制。但所需时间较长,一般需要2 年,在此期间无法及时阻止其泛滥,影响公共安全。

为了弥补增补附表名单耗时长,无法及时遏制NPS 造成公共危害这一问题,1984 年美国进一步增加了临时管制机制。一旦发现某种附表外NPS 具有极大的社会危害性时,美国司法部在征求卫生与公共服务部意见后,在30 天内颁布有效期为一年的管制令,将该物质临时列入附表Ⅰ进行管制。在此期间,各部门对该物质进行审查,若符合管制条件,则将其列入正式管制。20 世纪90 年代,γ-羟基丁酸(γ-hydroxybutyrate, GHB)作为催情药在美国被大量非法使用,发生了数起性侵犯案件。2000 年GHB 药物滥用率较1999 增加了64%,于是同年将GHB 紧急列入附表Ⅰ进行临时管制,第二年该药物滥用率便下降了33%[40],临时管制机制发挥了补充作用。

2.2 类似物管制

由于传统附表管制针对的是单一物质,均具有明确结构,不法分子很容易通过化学结构修饰,逃脱管制,极快制造出新的“合法物质”。虽然,芬太尼早已列入附表管制名单,但不法分子对芬太尼进行了简单修饰,合成了4-甲基芬太尼,1984 年,在美国造成了多起死亡事故,严重影响了社会安全[41]。为了应对这一问题,1986 年美国提出了《类似物管制法案》,对与附表Ⅰ、Ⅱ中的物质化学结构相似且兴奋、抑制或致幻作用类似的物质进行管制,并将其增补至《管制物质法案》。虽然类似物的定义明确,但是在执法过程中,难以判断物质是否“具有相似精神活性”,因此实际管制效果仍不理想。

2.3 骨架式管制

针对以上存在的管制问题,日本政府提出了骨架式管制的方法,提出“对与NPS 化学结构相似”的物质即可进行管制,而不需要附加“具有相似精神活性”这一要求。2013 年起,日本厚生劳动省(卫生部)前后将合成大麻素、卡西酮等多类NPS 的骨架确定为“指定骨架”,对这些具有指定骨架的衍生物无论其是否具有精神活性,均予以管制[42]。相较于类似物管制,骨架式管制评估更为简便,极大提高了执法效率。

2.4 整体管制

2016 年,英国颁布并实行《精神物质法案》,提出了一类新的NPS 管制方法即整体管制,管制所有具有精神活性的物质,在此基础上,列出无害、具有药用价值的豁免物质名单。当豁免物质被发现具有滥用潜能时,内政大臣在咨询滥用药物委员会和议会意见后,将其移出豁免名单[43]。这种管制方式对于NPS 进行了“兜底式”的定义,拓宽了管制范围,极大的提高了管制的有效性。

2.5 国内管制现状

我国立法管制NPS 相对较晚,21 世纪初才颁布正式法案。2002 年,将氯胺酮列入《精神药品管制品种目录》,2013 年我国修订《麻醉药品和精神药品管理条例》,将部分芬太尼类物质列入管制名单,这是我国首次将具有药用价值的NPS 作为麻醉药品进行管制。2015 年我国出台了《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》,当时并未使用NPS 的概念,而是提出“未作为药品生产和使用,具有成瘾性或者成瘾潜力且易被滥用的物质”这一概念,对其进行管制[44]。该《办法》以附表管制的形式一次性列管了116 种非药用类麻醉药品和精神药品(即NPS);后又三次将具有滥用潜力和/或社会危害性的NPS 列入《办法》增补目录,予以管制。2019 年,我国对于芬太尼类物质进行了整类管制,将具有芬太尼骨架的衍生物,无论是否具有精神活性,均予以列管。这样不仅拓宽了管制范围,而且达到了对NPS 事前管制的目的。截至2019 年5 月,我国已管制了170 种NPS。

表2 NPS 大事记

3 展望

当前国际上出现的NPS 种类超过1 000 余种,如何有效应对和高效列管面临巨大挑战,这些困难表现在几个方面,首先,需要快速发现NPS 的滥用和危害,明确这些NPS 的精神依赖性和滥用潜力。其次,需要确定和监管它们的前体物质和易制毒的化学品。最后,把发现的NPS 能快速有效地纳入国家管制。因此,我国需要布局NPS 的监测预警体系和精神依赖性评价平台建设,利用国家毒品实验室和分中心以及各地高校、研究机构、疾控中心以及综合性医院检验科等技术优势,建立各种NPS 监测和分析方法。对于吸毒患者,医院可对其进行血样、毛发的采集分析;对于KTV 等娱乐场所人员进行随机监测;对于可疑邮寄物、区域污水等进行随机监测,争取获得NPS 的第一手信息,并及时向警方反馈,做到早发现、早管制。

我国首次将整类管制应用于芬太尼类物质,成效显著,该方法有望被应用于其余NPS 的列管进程中。但目前国内整类管制方法仅适用于分子骨架大的NPS,在现有的技术背景下,若对分子骨架小的NPS 进行整类管制,则会影响正常的化工生产。对于作为化工生产原材料的NPS,严格进行过程控制,参照《麻醉药品和精神药品管理条例》,同药品报备一样,形成一套完整的化工品注册报备制度和易制毒化学品的申报制度,对特定企业和人员实行豁免制度,既保证正常的化工生产,又能有效管控企业行为。对于国内的各种高端的结构分析装置纳入在线管理,可以发现各种潜在的高风险的化学物质。

由于NPS 更新迅速,若短时间内不完成管制,在这段空白期内,无法对毒贩进行惩治,因此缩短NPS纳入列管的时间也非常紧迫。如2014 年银川的“蓝莓案”,警方共缴获合成大麻素类NPS“蓝莓”400 余克,但由于该物质尚未被管制,司法机关无法对不法分子提出诉讼[45]。目前我国列管的周期最短已缩至3 个月,且随着各机构默契程度提高,相信可以更快地作出反应。同时,高速发展网络也是当前NPS 泛滥的又一助推剂,尽管有些NPS 已进入管制名单,但是仍可以通过网络搜索完成购买。且网络的虚拟性和隐蔽性为警方追踪打击设置了又一障碍。因此要加强网络立法管制,制定明确管制方案及惩治措施。同时,利用大数据和人工智能技术对网络销售实时巡检,禁止NPS 及其前体物质的买卖,消除犯罪链。因此,NPS监测和管制工作涉及面广,需要多部门协同作战,才能更好地控制NPS 的流行和危害。