基于正交试验法的平原圩区排涝泵站优化调度

2020-12-10高玉琴杜承霖张泽宇

高玉琴,杜承霖,张泽宇,刘 钺

(1.河海大学水利水电学院,江苏 南京 210098; 2.贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司,贵州 贵阳 550002)

圩区是利用地形或者天然河道进行筑堤围田后形成的可灌可排的闭合生产区域。在圩区边缘需要修建堤防设施进行防洪,圩区内部水系相对独立,需要水泵等水利设施来调节内水和外水的进出[1-2]。近年来,我国东部平原地区,尤其是平原圩区在雨季洪涝灾害频发,对人民的生产、生活安全造成了严重的威胁,因此,合理地制定排涝泵站调度方案,对保障圩区安全、平稳发展至关重要。

排涝泵站是圩区排出洪涝积水(即进行洪水宣泄)的重要水利设施,制定合理的泵站优化调度方案对提高圩区的防洪排涝能力至关重要。国外对泵站的研究较早,William[3]利用非线性规划模型对水库、泵站等进行了实时调度;Vilas等[4]针对单级泵站的实时调度运行,提出利用动态规划法对调度方案进行优化;Olszewski[5]运用遗传算法对并联水泵优化问题开展分析和研究。国内学者的研究较多集中在泵站经济运行和水量调配方面。李强[6]开展了基于遗传算法的梯级泵站优化运行研究;杨飞等[7]对国内梯级泵站调水工程运行调度开展了研究;刘静森等[8-9]提出基于泵站群的总能耗最小的优化运行调度方法,用于降低城镇圩区排涝泵站群的日常运行消耗,2015年又提出不受潮汐影响的优化运行调度方法;王超等[10]采用枚举法计算所有井群水泵开机组合,比较得到耗电量最低的水泵开机运行方案;丁伟等[11]提出了自动化系统的策略研究方案,以实现泵闸群控制的自动化、信息化;刘雨[12]建立了变频水泵站优化模型,运用动态规划法求解泵站日耗电最小优化方案。这些研究多集中于流域性大型泵站,对于小规模密集分布的平原圩区排涝泵站的优化研究工作开展力度不够,使得大多平原圩区排涝泵站在实际运行中,由于管理人员缺乏正确的理论指导,设计的排涝调度方案较为粗放,造成较大的能耗浪费[13],因此针对平原圩区排涝泵站开展优化调度研究具有一定的理论意义和实际应用价值。

利用排涝泵站进行内涝强排一直以来是平原圩区防汛除涝的重要措施,平原圩区在雨季洪涝灾害频发,防汛任务重大。为保障防汛安全、提高排涝泵站的效率,本文通过构建区域排涝泵站的优化调度模型,开展正交试验,利用全局搜索能力较好的遗传算法对改进的正交试验方案进行求解,并进一步构建水动力模型筛选满足河道安全水位要求的调度方案,得到以“等功耗下排水量最多”为目标的泵站最优调度方案,并以秦淮河流域排涝泵站为例,验证方法的可靠性。

1 正交试验设计

在圩区排涝泵站组的优化调度过程中,虽然可以通过遗传算法求解得到各方案下泵站优化调度的运行时长和总排水量,但无法获得排涝泵站组排水量从高到低的优化调度序列,而且随着模拟参数及指标的增加,“穷举法”则会使得工作量急速上升,工作效率直线下降,为解决以上问题,引入“正交试验法”。

正交试验法是一种能处理多因素、多指标的科学试验选优方法,它能够在大幅度降低试验次数和工作量的同时提高试验可行性[14-15]。正交试验法根据正交性,从所有因素中挑选出具有代表性的点进行试验,这些点具有“均匀分散,整齐可比”的特点[16],这两个特点表明每个因素的每个水平与其他因素的每个水平参与试验的概率是完全相同的,从而保证了在各水平中最大限度地排除了其他因素的干扰,能有效地比较试验结果并找出最优的试验条件,同时还保证了任何两个因素之间都是交叉分组的全面试验,因此具有很强的代表性。

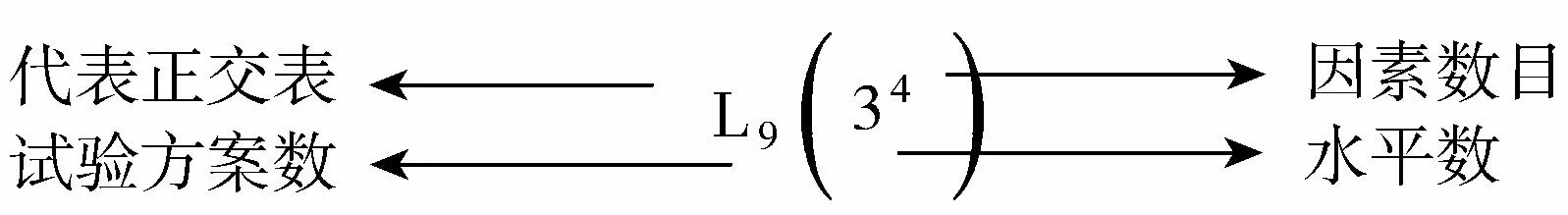

正交试验设计的基本工具是依靠数理统计原理所制定的正交表。正交表最早由日本著名的统计学家田口玄一提出[17],其特点是安排的试验方法具有均衡搭配特性[18],常见的正交表一般有6种,分别是L4(23),L8(27),L12(211),L9(34),L16(45)和L25(56)。以最基本的3水平4因素正交表为例,其各个字符的含义[19]如图1所示。

图1 L9(34)的字符含义

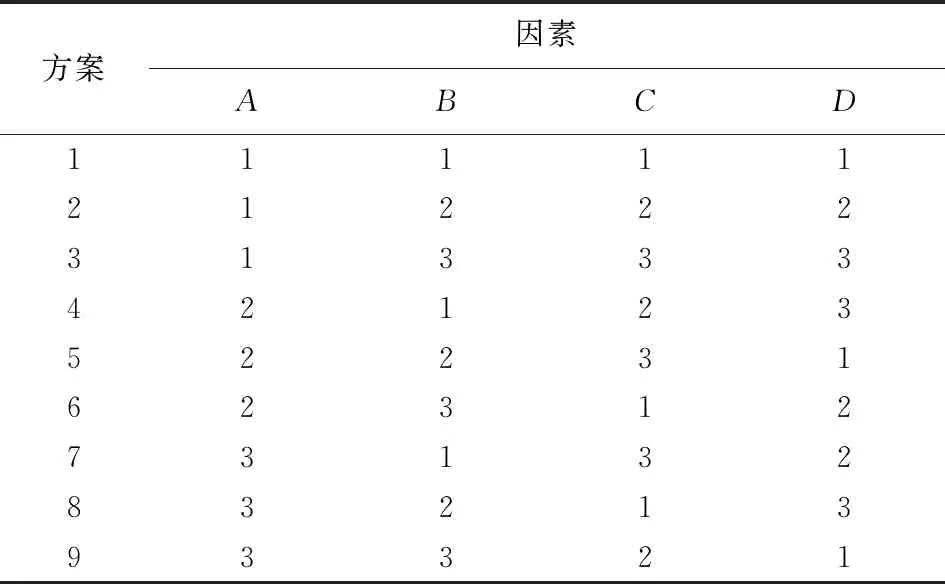

表1是L9(34)正交表的具体表达形式,行表示试验方案数,列表示因素,共4个因素,每个因素有3个水平,共9个试验方案。方案1的表达式为A1B1C1D1,方案2的表达式为A1B2C2D2,依此类推。

表1 L9(34)表的格式

开展正交试验后对试验结果进行极差分析[20],可得到正交试验中最重要的因素及该因素中最关键的试验水平,通过这一操作使得当其他外部因素出现时,决策者可对后续处理情况做出正确且迅速的决策。

2 平原圩区排涝泵站优化调度模型构建

2.1 模型构建的基本假定

平原圩区排涝泵站优化调度的影响因素众多,涉及面广,河网情况和圩区内部情况相对复杂[21-22]。为保证该调度模式能正常、合理的运行,需遵循和构建必要的基本假定:

a. 降雨引发的洪水不超出圩区所能承受的范围。当降雨引发的洪水超出圩区所能承受的范围时,为保证圩区内部的生产和生活安全,各泵站应全部开启,将最短时间内排出洪水作为第一目标,以最大排涝能力将区域内的洪涝迅速排出。因此,编制平原圩区排涝泵站优化调度方案必须保证降雨引发的洪水在圩区所能承受的范围之内。

b. 单个排涝泵站内的所有水泵均为同一种类型。由于泵站的启闭情况作为试验水平,当泵站内的水泵型号不一致时,会产生需半开的水泵指代不明的情况发生,且当泵站型号不一致时,在其功耗和排水量计算时会造成工作量的增加,为排涝泵站优化调度方案的编制带来诸多不便。本文在研究过程中默认单个泵站内的所有水泵均为同一类型,可消除和避免此类情况发生,且将泵站看作整体进行研究和调度任务分配时,其效率、功耗及排水量均可通过内部水泵简单叠加求和,以降低调度方案的计算工作量。

c. 水泵开机后的流量即为装机流量、开机功率即为额定功率。若按泵站的实际运行情况研究,水泵从开启到额定运行状态会经过一段历程,这段过程须考虑在内,但此过程十分繁琐且对计算结果的影响不大,因此在本研究中将这段过程忽略,认为水泵开启就立即达到其设计状态,持续到其关闭,在从开启到关闭的过程不受外部因素的影响,一直保持额定功率运行。

d. 不考虑圩区泵站汇水能力的影响。泵站汇水条件的良好与否会影响到水泵能否正常运行,当汇水能力不足时,水泵就不能持续进行抽排涝水,被迫停止运行。为保证泵站的启闭情况不受外部因素的影响,默认研究区域的汇水条件能满足泵站一直正常运行,不受水量不足的影响。

2.2 目标函数的确定

平原圩区内的泵站一般沿圩堤布置,分布广泛且位置相距较远,根据调研结果发现,泵站实际运行中大部分工作人员仅凭个人经验进行操作,缺乏正确的理论指导,操作方式较为粗放,能耗浪费较大;且排涝泵站所在区域通讯设备普遍较为落后,若排涝泵站的水情信息及调度信息传递不及时,会对管理人员决策造成误导,使得泵站调度方案缺乏科学性与合理性。故结合本文提出的平原圩区排涝泵站优化调度方法与调研情况,将泵站总排水量最大作为优化调度的目标函数,其目标函数表达式为

(1)

式中:F为泵站群的总排水量,为各个泵站机组的排水量之和;Qi为第i个泵站机组的装机流量;ti为第i个泵站的开机运行时间;xi为泵站内水泵的启闭状态;n为泵站数。

2.3 约束条件

由于圩区存在地势低洼、洪水期水高地低、极易发生洪涝灾害的特点,考虑目标函数中的变量情况、泵站实际运行情况、圩区防洪安全等因素确定约束条件。

a. 泵站内水泵的启闭状态约束。圩区泵站在实际排涝工作中主要以马力全开的操作方式为主,本研究将泵站的启闭状况xi仅设为全开、半开和关闭3种状态,其中1代表全开,2代表半开,3代表关闭。

b. 圩区的水位约束。圩区内所有泵站圩区内侧水位Zi(ti)(必须处于对应河道的安全水位范围内,即必须高于最低控制水位Zmin,低于最高控制水位Zmax:

Zmin≤Zi(ti)≤Zmax(i=1,2,…,n)

(2)

c. 开机最短时长约束。泵站一旦设定为开机或者半开状态,其运行时长必然不能低于最短开机时间tmin(式(3))。由于各泵站间的水量汇通需要一定的时间,因此该约束的设定可避免洪涝灾害对该泵站所在区域造成较大的影响。

ti≥tmin

(3)

d. 总功耗恒定约束。为探求“等功耗下排水量最多”为目标的泵站最优调度方案,泵站运行过程中将总功耗M设定为固定值:

(4)

式中:Pi为第i个泵站的额定功率。

泵站内水泵的启闭状态约束和开机最短时长约束可通过在遗传算法内进行设置,圩区的水位约束需通过建立一维水动力模型进行河道水位模拟实现,总功耗恒定约束通过拟定固定值来实现。

3 实例应用

3.1 研究区概况

秦淮河流域位于长江下游,涉及句容市和南京市,流域内地形为盆地,呈中间低四周高的蒲扇形,长、宽各约50 km,面积约为2 631 km2。秦淮河干流总长34 km,有溧水河、句容河两源,二者在江宁区西北村汇合成秦淮河干流后,于江宁区东山镇为起点分为两支,北支流经武定门闸入长江,西支经秦淮新河闸流入长江。

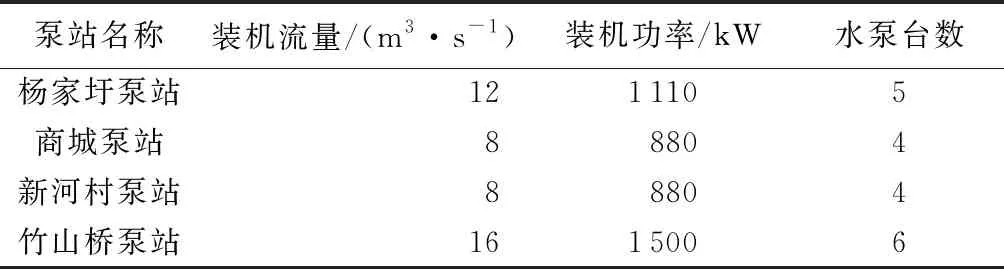

秦淮河流域地处亚热带季风湿润气候区,平均气温15.4℃,流域内降雨充足,多年平均降水量1 047.8 mm,流域平均径流量为6.95亿m3。区域内气象具有雨热同期的特点,同时洪涝干旱灾害时有发生,防汛任务十分重大。域内外港河是南京市江宁区的重要防汛通道,随着城市的快速发展及区划调整,其地理位置也愈发重要。外港河两岸主要分布有杨家圩泵站、商城泵站、新河村泵站和竹山桥泵站,4个泵站全部沿河布置,各泵站的具体参数情况如表2所示。

表2 圩区泵站基本参数

3.2 正交试验优化模型构建及求解

正交试验中的因素是指能够影响试验结果的条件,实例中将排涝泵站机组作为试验因素。在优化调度方案的编制中,为尽量减少正交试验的次数,尽可能减少试验因素的数量,对同一类型、同一功能的因素进行合并处理。由于只有4个泵站,且符合常规正交试验表中的L9(34)表,故不做合并处理。

由表2可知,每个泵站都内含多台水泵,将试验的水平定为全开、半开、关闭3种状态,均能完美契合L9(34)正交表。在试验因素确定的情况下,试验水平不满足常规正交试验表,可增加或减少因素数量;若仍不满足,可人为构建正交试验表。

将杨家圩泵站定为因素A,商城泵站定为因素B,新河村泵站定为因素C,竹山桥泵站定为因素D;将泵站全开定为水平1,泵站半开定为水平2,泵站关闭定为水平3,并严格按照改进后的正交试验表来开展正交试验,改进后的正交试验表如表3所示。

表3 改进的L9(34)正交试验表

根据上述试验因素和试验水平的设置,只需开展9次正交试验即可完成(不考虑交互作用),相比全面开展正交试验(需要81次)有效降低了工作量,提高了工作效率。

通过上述9组正交试验的试验结果,可得到相应的运行规则下当功耗相同时,4个泵站所能排出的最大水量。

圩区泵站在实际排涝工作中调度方案较为粗放,造成的能源浪费较大,主要以马力全开的操作方式为主,故利用正交表L9(34)中的第1组方案代表圩区泵站现行的调度方式,所有试验因素均取第1种试验水平,即在第1组调度方案中,所有泵站机组全开,以最大排水能力排除涝水。

假设各泵站机组间的水系互相连通,即在排涝功耗相同的前提下,泵站机组运行时间的长短将直接决定圩区排水总量的变化。寻求第1组试验方案对应的最大排水量,可将排水量最大定为优化目标函数,各泵站机组视为阶段变量i,泵站的启闭状态定为决策变量xi,每个阶段中与泵站开启方案相对应的泵站总功耗定为状态变量Qi。当前平原圩区内的排涝泵站与流域性泵站相比,装机容量相对较小,大多处于1 000 kW上下,综合考虑平原圩区排涝泵站的实际运行情况,将本次模拟的额定功耗M设为恒定的1万kW·h,并将泵站的最短开机时长tmin设定为0.5 h。

优化模型为

(5)

将各参数值代入式(5)可得:

(6)

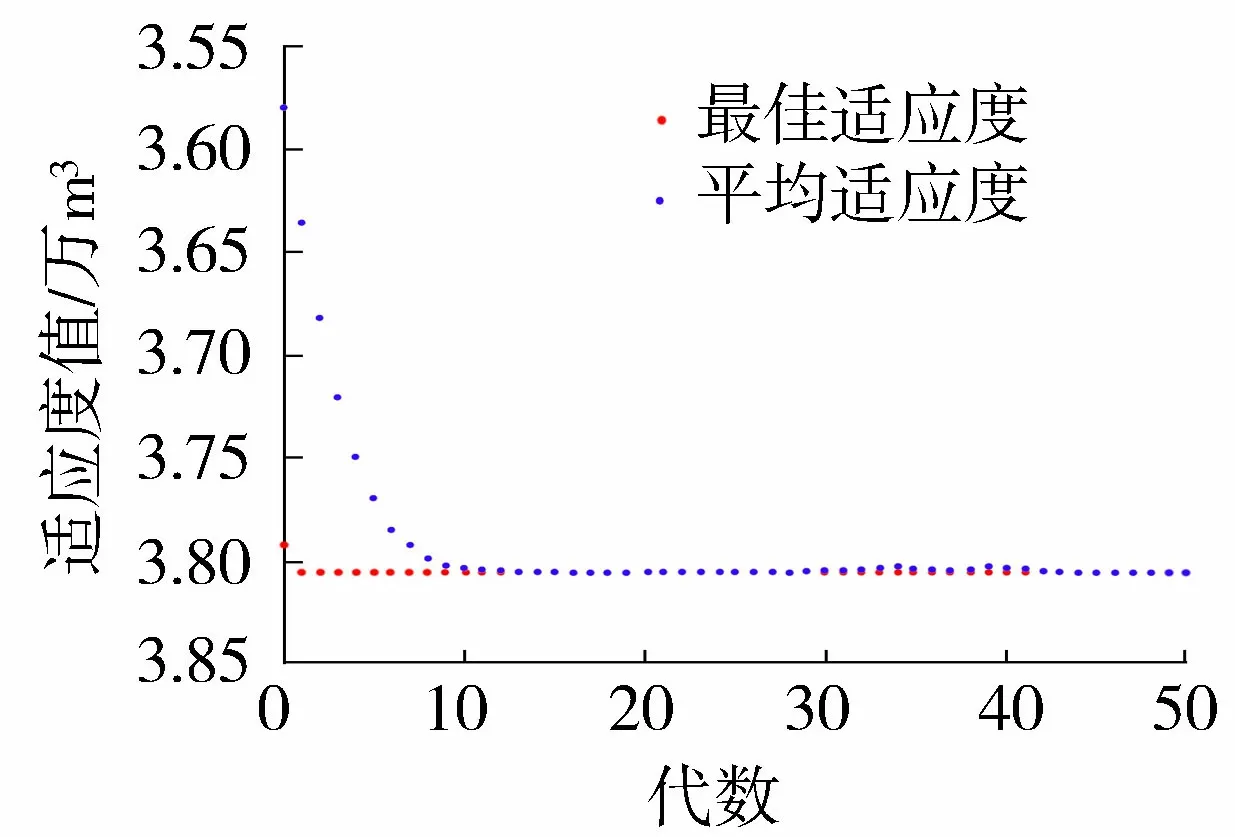

运用遗传算法[23]对式(6)进行求解。遗传算法中设定的参数为:群体数为100,迭代次数为500,交叉概率pc=0.9,变异概率为pm=0.1,收敛曲线如图2所示。

图2 遗传算法收敛曲线

代表圩区泵站现行调度方式的第一组正交试验方案中,4个泵站的开机时长分别为:3.4 h、0.6 h、0.7 h、3.4 h,故在功耗为1万kW·h的条件下可排出的最大水量为38.02万m3。

3.3 结果分析

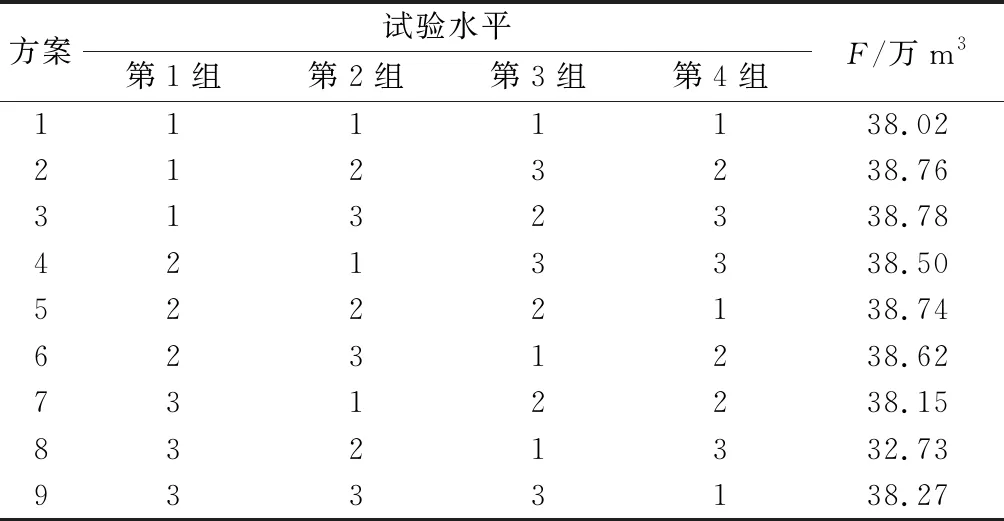

为保证不同方案具有可比性,对剩余的正交试验方案均设定总功耗为1万kW·h,开机泵站最短运行时间为0.5 h,进行优化求解,最终的试验结果如表4所示。

表4 正交试验结果

由表4可知,当仅以泵站总排水量最大作为优化目标时,方案3为最优方案,其对应的泵站启闭方式下可排出最多水量,即第1个泵站全开、第2个泵站关闭、第3个泵站半开、第4个泵站关闭,符合最优启闭方式的泵站的最大排水量为38.78万m3。

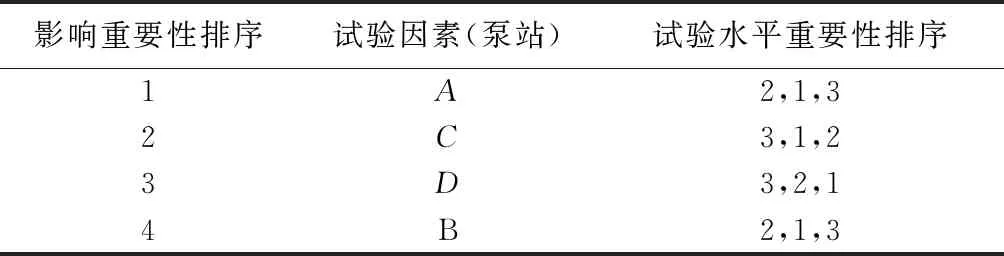

为进一步获得不同因素之间、同一因素中的不同水平对试验结果的影响程度,对试验结果开展极差分析,极差分析结果见表5。

表5 极差分析结果

通过极差分析结果可知:4个泵站组成的试验因素中,泵站1在4个试验因素中最为重要;泵站2次之,因此在优化调度中应充分发挥杨家圩泵站的最优性能,力争用尽可能小的功耗抽排出圩区内更多的水量。在杨家圩泵站中的3个试验水平中,半开是最好的状态,关闭的效果最差。因此,若发生洪涝灾害,当圩区的防汛压力不大时,应尽量使泵站处于半开状态,以最大限度节约能源;若排水任务紧急,需在第一时间排除涝水,则应将所有泵站全部开启,尽最大的排水能力排出涝水。

根据前述各泵站的启闭状况,结合相关人员采取不同水闸调度方案对秦淮河水质改善效果探究实践并鉴于现场调水试验改善水质的相关研究目前还有所欠缺,本文引入能够实现对常规河道和建筑物所在河道的水流运动进行有效模拟的MIKE 11水动力模型[24],在下游设置监控断面,通过非恒定流模拟出排涝泵站在运行时间内的变化过程。经过模型模拟计算,剔除模拟水位超过河道限制水位的方案后,可得到外港河的河道水位。

以“等功耗下实现排涝泵站排水量最大”为目标制定优化调度方案,开展以泵站调度为基础的正交试验,利用遗传算法对每组调度方案序列进行求解,再通过MIKE 11水动力模型将排水后会导致河道水位超出安全水位的泵站调度方案进行剔除,最终得到优化调度方案,各个方案根据排水量大小排列,结果如表6所示。

表6 圩区排涝泵站优化调度排序

表6中的所有方案均是可行的优化调度方案,在设定的同等条件下,方案3能达到的排水量最大,故方案3即为“等功耗下,泵站排水量最大”的最优运行方案,4个泵站的启闭方式分别为:全开、关闭、半开、关闭。该方案相较代表圩区泵站现行调度方式的方案1多排水0.76万m3,实现了通过正交试验法优化调度方案从而提高排涝泵站防洪除涝效率的目的。

4 结 论

a. 考虑平原圩区和泵站排涝的特征,提出一套以等功耗为前提,实现排水量最大的排涝泵站优化调度方案确定方法。通过开展正交试验,明确了影响试验指标各因素的主次顺序及重要程度,同时在保证可行性的前提下有效降低了试验烦琐程度,缩短了优化调度方案的制定周期。

b. 以实现平原圩区排涝泵站优化调度为目标,对秦淮河流域排涝泵站调度方案开展正交试验,结合排涝泵站的参数、特点与实际情况,利用L9(34)正交试验表对试验方案进行编排,并对试验结果进行极差分析以获得不同因素之间、同一因素中的不同水平对试验结果影响的重要程度。最后经过筛选得到“等功耗下排水量最大”的最优调度方案,提高了排涝泵站的防洪除涝效率。

c. 当圩区内水位较高时,除了利用排涝泵站进行抽排,还可通过开放闸门的方式,自主进行排水。在未来的圩区排涝泵站优化调度研究中,可将闸门调度与泵站调度相结合,优化泵闸联合调度方案。