西方医疗卫生服务可及性研究:分析框架及比较

2020-12-09代佳欣

摘 要:实现医疗卫生服务可及性是实施“健康中国”战略的重要策略。然而,我国医疗卫生服务可及性理论贫瘠的问题仍然突出。西方福利理论的兴起,推动了医疗卫生服务可及性研究在政治学和行政学领域的抬头。自1968年Ronald Andersen提出可及性概念以来,诸学者加入医疗卫生服务可及性研究领域,形成了“医疗卫生服务利用行为模型”“医疗卫生服务可及性形成原理分析框架”“医疗卫生服务适配度模型”和“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”等经典分析框架,集中探讨了医疗卫生服务可及性的概念内涵、形成机理和构成维度等可及性研究的重要方面。系统梳理和比较西方医疗卫生服务可及性经典分析框架,能够为我国医疗卫生服务可及性的本土研究提供借鉴之靶向,进而拓展医疗卫生服务可及性本土研究参与国际理论对话之空间。

关键词:公共服务;医疗卫生服务;医疗卫生服务可及性;健康中国

中图分类号:D669 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2020)06-0085-11

人民日益增长的医疗卫生服务需求与我国医疗卫生服务发展不平衡不充分现状之间的矛盾凸显,阻滞了人民公平可及地享有改革创造的民生成果。习近平在十三届全国人大三次会议中明确要求,“完善公共卫生服务项目,强化各级医疗机构疾病预防控制职责,健全重大医疗保险和救助制度”[1]。党的十九大报告提出实施健康中国战略,以切实改進人民享有基本健康服务的公平可及性[2]。全国卫生与健康大会强调“坚持基本医疗卫生服务事业的公益性,让广大人民群众享有公平可及的健康服务”[3]。可见,党和政府高度重视民生健康,将实现基本医疗卫生服务公平可及作为施行健康中国战略的重点工作。相应地,这也对学界加强医疗卫生服务公平可及问题研究提出了要求。遗憾的是,我国医疗卫生服务可及性理论贫瘠的问题还很突出,少量既有研究普遍缺乏对西方医疗卫生服务可及性理论的系统性梳理与比较。实际上,在美国和其他许多国家,卫生与医疗保健可及性在经济和政治领域占据非常重要的地位[4](p.10)。医疗卫生服务可及性研究在西方公共行政学领域也有逾60年的发展历程,积淀了丰富的理论成果,主要形成了“医疗卫生服务利用行为模型”“医疗卫生服务可及性形成原理分析框架”“医疗卫生服务适配度模型”和“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”等经典理论分析框架。比较西方医疗卫生服务可及性的经典分析框架,深入剖析可及性的概念内涵、形成机理和构成维度,可为我国医疗卫生服务可及性研究提供理论借鉴和比较研究素材。

一、医疗卫生服务利用行为模型

Ronald Andersen是医疗卫生服务可及性研究的鼻祖[5]。早在1968年,他率先提出医疗卫生服务可及性概念,指出可及性的本质内涵就是利用服务。Ronald Andersen等在《Medical Care Use in Sweden and the United States: A Comparative Analysis of Systems and Behavior》一书中提出“医疗卫生服务利用行为模型”,用以分析医疗卫生服务可及性的形成机理[6](pp.26-27)。此后,Ronald Andersen又多次撰文对“医疗卫生服务利用行为模型”的内容架构进行完善。总体来看,“医疗卫生服务利用行为模型”的构建经历了两个阶段的演变。第一阶段是从1970至1973年。Ronald Andersen初步搭建了“医疗卫生服务利用行为模型”,认为服务系统、家庭和社区与个体医疗卫生服务的利用存在理论关联[6](pp.26-27),医疗卫生服务可及性是由个人、社会结构和社区等因素共同作用的结果。这一阶段着重讨论了微观要素与医疗卫生服务可及性之间的关联,未提及政府行为和公共政策如何影响可及性形成,也未明确提出医疗卫生服务可及性的构成维度。第二阶段是从1974年至1981年。Ronald Andersen和Lu Ann Aday对“医疗卫生服务利用行为模型”进行了修正,推进了医疗卫生服务可及性形成机理与构成维度的研究深度。

(一)从政策制定到顾客满意:可及性的形成机理

Ronald Andersen和Lu Ann Aday指出医疗卫生服务可及性形成是“从制定医疗卫生服务政策到实现顾客满意的过程”[7],也即政府制定医疗卫生服务的财政和组织政策满足顾客对医疗卫生服务便利性、可获性、财政、提供者和质量等方面的要求。

在内容架构上,“医疗卫生服务利用行为模型”由医疗卫生服务政策、医疗卫生服务系统特征、风险人群的特征、使用医疗卫生服务和顾客满意度等部分组成(参见图1)。医疗卫生服务政策指政府制定医疗卫生服务的财政政策及通过政策建立医疗卫生服务的组织架构。医疗卫生服务供给系统的特征包括资源可获性和资源组织方式。其中,资源可获性是个体平均能够获得的人力资源、设施与物资,是指一个地区内的医疗卫生服务数量和资源配置;而资源组织方式是指提供医疗卫生服务过程中人力资源、设施与物资以怎样的方式被协调与管理,也就关涉资源如何进入医疗卫生服务系统,患者进入医疗卫生服务系统后如何被对待。风险人群的特征包括倾向性要素、能力性要素和需求要素。倾向性要素是性别、年龄、婚姻状况等人口学因素和健康信仰、社会结构、职业等不易变的个体因素,这些因素决定了个体利用更多医疗卫生服务的倾向。能力性要素指个体把医疗卫生需要转化为现实需求所能动用的家庭能力性和社区能力性资源。家庭经济收入和医疗保险覆盖率、社区的地理区位被认为能够显著影响个体的医疗卫生服务利用行为。需求要素包含个体感知到的医疗卫生服务需求和经服务供给系统评估的个体需求两个方面。医疗卫生服务利用的内容涵盖了服务利用的类型、位置、目的和频次,它是被用于测度医疗卫生服务系统合法性和个体可及性感知的重要指标。顾客满意度则指接触医疗卫生服务系统的公众对服务系统便捷性、协调度、成本、提供者素养、医疗信息和服务质量的主观评价。

三、医疗卫生服务供需适配度模型

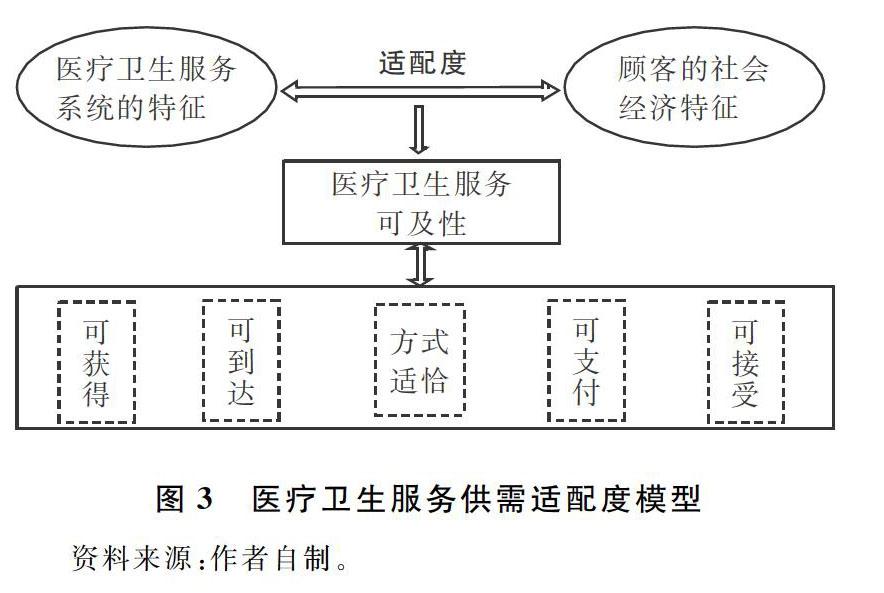

Roy Penchansky和William Thomas在批判性继承医疗卫生服务可及性早期研究成果的基础上提出,“可及性这一术语既缺乏精准定义,又缺乏多重内涵的解读”[11],使用接近性、可获得性等同义词替换的方式界定可及性概念实质上并不能界明可及性,根本原因在于这些同义概念也缺乏清晰界定,且无法充分涵盖可及性概念的内涵。为此,他们开创性地将医疗卫生服务可及性界定为顾客与系统之间的适配度,并据此构建了“医疗卫生服务供需适配度模型”,以分析医疗卫生服务可及性的构成维度。

在医疗卫生服务供需适配度模型中,医疗卫生服务可及性被视作一个总括性概念,是一系列具有代表性维度的集合(参见图3)。Roy Penchansky和William Thomas认为医疗卫生服务可及性的构成维度包括可获得、可到达、方式适恰、可支付和可接受等[11]。可获得维度是指政府和医疗机构提供医疗卫生服务资源数量、类型与患者所需要的医疗卫生服务数量和类型之间的关系。就提供内容看,包括提供的医疗卫生人力资源充足、医疗卫生机构及设备充足、提供的医疗卫生服务项目充足,这是一个配置均等的概念,强调医疗卫生服务资源配置是否足量。可到达维度强调顾客居住地与医疗卫生服务机构所在地的地理空间关系,内容涵括患者到达医疗卫生服务机构所需的交通时间及交通费用等。方式适恰维度指的是医疗卫生服务资源被组织和提供的方式与顾客适应能力及对服务适当性感知之间的关系,具体包括医疗卫生服务机构开放时间、门诊预约制度、步入式医疗卫生设施、电话服务等要素。可支付维度既指医疗卫生服务价格、供方提供的医疗保险机制及其医疗押金要求、顾客收入和支付能力之间的关系,也指顾客所感知到的医疗卫生服务价值与总支付成本间的关系,具体包括顾客对医疗卫生服务的认识、服务总成本与医疗信贷制度等。可接受维度一方面聚焦顾客对服务提供者个体特质的态度与服务提供者真实特质之间的关系,包括顾客对医疗卫生服务提供者的年龄、性别、种族、设施种类、服务设备、宗教信仰等特征所持的看法;另一方面关注服务提供者对顾客个人特征的态度与顾客真实特征之间的关系,如医疗卫生服务提供者针对不同特征的顾客会采取所谓“挑拣策略”,即普遍更倾向为具备支付能力的病患提供服务,而不愿为福利型患者提供服务。医疗卫生服务可及性的这五个构成维度不可分割,否则不足以完整解释可及性概念的本质内涵和内在结构。

Roy Penchansky和William Thomas从供需视角重新定义可及性概念,为可及性概念研究作出了突破性贡献。他们依据可及性概念提出的医疗卫生服务供需适配度模型在医疗卫生服务可及性研究领域颇具影响力。该理论模型论证了可及性维度形成的基本原理,即可及性维度形成于供需适配的过程中。从供需适配的论证逻辑出发,该理论模型提供了一个兼顾医疗卫生服务供需系统两方面特征的研究视角。这就是说,单纯的服务供给或服务需求視角不足以推断医疗卫生服务可及性的形成过程和构成维度,此前研究未能从医疗卫生服务供需适配程度的角度分析可及性。而该理论模型弥补了此前研究的不足,拓展了可及性的研究视角。此外,医疗卫生服务供需适配度模型的突出贡献还包括对可及性概念的研究。按照Gary Goertz的“三层次”概念建构法[12](p.1),一个结构完整的概念应该包括三个层次,分别是“基本层次、第二层次和操作层次”[13]。该模型首先对医疗卫生服务可及性的本质属性作了界定,明确了可及性概念的基本层次,接着构建了多层次的可及性概念维度,并且各构成维度与可及性概念的内在逻辑一致性极强。虽然Roy Penchansky和William Thomas并未将可及性概念研究延伸到操作层次,但也极大弥补了先前可及性概念结构残缺的问题。

四、医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架

Jean Frederic Levesque,Mark Harris和Grant Russel从机会视角界定医疗卫生服务可及性概念,认为“医疗卫生服务可及性是识别需求、搜寻、接近、获得、使用医疗卫生服务并使服务需求最终得以真正满足的机会”[14],医疗卫生服务可及性的本质内涵就是需求被满足的机会,它形成于从识别需求到满足需求的过程之中。基于对医疗卫生服务可及性内涵的研判,Jean Frederic Levesque,Mark Harris和Grant Russel从过程视角构建了一个解释医疗卫生服务可及性形成机理和构成维度的嵌入型分析框架。

(一)服务供需系统互动:可及性的嵌入性生成

医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架强调医疗卫生服务可及性形成于供给与需求系统的互动。医疗卫生服务可及性的本质内涵被认为是需求被满足的机会,这种机会嵌入到形成医疗卫生服务需求、识别需求、接近、获得、使用服务、需求被满足等阶段,并受供给系统和需求系统特征的影响(参见图4)。

医疗卫生服务供给系统的首要特征是可接近,也即医疗卫生服务需求者能真正识别不同形式医疗卫生服务的存在,处于不同区位和空间的需求者都能知晓医疗卫生服务的供给信息。可接近受到信息透明度、可获得的治疗与服务信息、信息宣传推广方式等因素的影响。可接受也是构成供给系统的特征之一。服务供给者性别、社会阶层、药物制度相关的社会信念、寻找医疗卫生服务行为是否恰当的社会文化判断等因素会制约人们对医疗卫生服务行为的接受程度。可获得特征包括两层含义,既指医疗卫生服务需求者能够及时到达医疗卫生服务机构,即空间到达性,又指医疗卫生服务资源的充足供给。从这个意义上讲,资源密度、集中性、分配和可到达性、资源配置的城市去中心化程度、城市基础交通系统、服务供给程序、服务预约机制和健康咨询机会等多重要素共同决定了医疗卫生服务可获得程度。从公共选择理论的角度看,医疗卫生服务供给系统还具有可支付特性,这种可支付特性取决于医疗卫生服务价格、交通时间与成本等。此外,医疗卫生服务供需的适配程度、服务供给及时性、诊疗效果评估、医疗技术、医患关系质量、服务足量、服务供给的相关性和持续性等适合性特征也是构成服务供给系统的特征之一。需求系统的特征具体指代了五项能力要素。认知能力是需求者能动进入服务供给系统的基础前提,它受制于个体健康文化水平、知识储备和健康信念等。搜寻能力指个体寻找医疗卫生服务的自主性与选择医疗卫生服务的能力。医疗卫生服务权利知识和选择医疗卫生服务的行为会支配个体对获得医疗卫生服务意愿的表达。接近能力包括个体在空间上的可移动性、交通资源及医疗卫生服务知识。一般而言,老年人和残疾人群体的空间移动能力相对差,雇工群体不能因咨询医疗卫生服务随意离开工作岗位,他们获得医疗卫生服务的能力相对较弱。支付能力是个体或家庭依托于收入、储蓄、贷款等形成的经济资源支配能力,贫困、社会孤立和负债都会限制个体和家庭的医疗卫生服务支付能力。参与能力强调的是服务使用者受内在参与动机驱动,凭借自身的沟通能力、健康知识、自我效能感、自我管理及对接受合适健康服务重要性的认知等,参与医疗卫生服务决策和融入医疗卫生服务供给过程的情况。服务使用者只有充分参与医疗卫生服务供给过程,将自己视作与服务供给系统有机互动的权利主体,才能满足自身医疗卫生服务需求,进而产出医疗卫生服务可及性。

(二)嵌入型分析框架下的可及性五维度

Jean Frederic Levesque,Mark Harris和Grant Russel构建的“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”将可及性的形成视作一个供需系统互动的过程,医疗卫生服务供给系统每一个特征要素与需求系统的每一項能力要素相对应,进而构成医疗卫生服务可及性的维度。一是识别医疗卫生服务的机会。当医疗卫生服务具有可接近性且医疗卫生服务需求者具备认知能力时,所需服务可被识别。二是搜寻医疗卫生服务的机会。当医疗卫生服务供给是可接受的且医疗卫生服务需求者具备搜寻服务的能力时,需求者拥有搜寻所需服务的机会。三是接近医疗卫生服务的机会。当医疗卫生服务资源可获得且医疗卫生服务需求者具备接近资源的能力时,需求者便能接近服务。四是使用医疗卫生服务的机会。当医疗卫生服务成本可支付且服务使用者具备支付能力时,需求者有机会使用服务。五是需求被满足和从服务中获益的机会。当医疗卫生服务供给适恰且服务使用者具备参与能力时,服务使用者的医疗卫生服务需求可被满足。

不同于可及性概念研究的其他视角,Jean Frederic Levesque,Mark Harris和Grant Russel从机会视角界定医疗卫生服务可及性概念,促使可及性概念研究从利用服务、满足需求、供需适配度等管理工具主义视角转向机会公正的价值视角。以可及性概念界定为基础,他们构建了“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”,并以此解释可及性的形成机理与维度。嵌入型分析框架的优势在于以需求为导向,从医疗卫生服务需求认知、寻找服务、接近服务、使用服务到需求被予以满足这一全过程的广域视角探寻可及性的形成原理。同时,该框架认为医疗卫生服务可及性的构成维度是嵌入于服务供需系统的,受到供需系统特征要素的共同影响[14]。也就是说,该框架呈现了可及性构成维度的影响因素及其因果机制,纵深推进了医疗卫生服务可及性理论。

五、差异与共识:西方医疗卫生服务可及性理论之比较

西方医疗卫生服务可及性研究积淀了丰富成果,形成了四个解释力较强的经典分析框架,集中呈现了医疗卫生服务可及性的本质内涵、形成机理和构成维度。虽然各个分析框架的视角、内容和特点有所差异,但都揭示了医疗卫生服务可及性研究的一些关键共识性要素。比较差异和借鉴共识,将对构建我国医疗卫生服务可及性的本土分析框架、发展我国医疗卫生服务可及性理论有所助益。

(一)比较差异:四个分析框架的异质性要素

西方医疗卫生服务可及性的四个经典分析框架在医疗卫生服务可及性概念界定、形成机理和构成维度分析等方面有所差异。

其一,从医疗卫生服务可及性概念来看,西方医疗卫生服务可及性的四个经典分析框架给出了利用服务、掌握服务并改善健康、供需适配度和机会等定义。从词性的角度解析,可及性属于程度性副词,其中“性”表示强弱、水平、大小等程度性含义。Ronald Andersen将可及性概念界定为利用服务,与Duncan W和Clark D所认为的可及性是进入或利用健康服务系统的内涵解读相似[15]。Martin Gulliford主张从改善健康水平的角度界定可及性,与之相似的还有Rogers A,Flowers J和Pencheon D所认为的可及性是一种对于生产和促进健康的社会生产性资源[16]。然而,上述定义都未能对可及性词性作深入分析。Roy Penchansky和William Thomas认为可及性是顾客与医疗卫生服务系统的适配程度,概念界定方式延续了Donabedian A 所提出的“可及性是资源与人口的调节性关系”的观点[17](p.13)。这类概念界定更加接近可及性的词性和概念属性,但是对医疗卫生服务可及性概念作适配度定义的操作性意义较弱,原因在于医疗卫生服务需求存在明显的个性化和异质性,医疗卫生服务供给和需求在何种程度上适配很难确定一个可操作的客观标准。Jean Frederic Levesque,Mark Harris和Grant Russel从机会视角将可及性概念界定为个体认知医疗卫生服务需求,搜寻、接近、使用医疗卫生服务并从中受益等每个环节的机会[14],表明可及性是一个程度性概念,但他们仍然没有确切指明可及性究竟是客观指标还是主观概念。

其二,针对医疗卫生服务可及性形成机理这一问题,四个分析框架得出的结论相异。Ronald Andersen通过构建“医疗卫生服务利用行为模型”,主张将可及性的形成视作一个从制定公共政策、配置资源、提供服务到最终实现顾客满意的过程,制定医疗卫生服务公共政策是可及性形成的前提,实现顾客满意则意味着可及性的形成。制定公共政策、建立服务供给组织架构等供给要素和需求者社会经济特征等需求要素都对医疗卫生服务可及性的形成过程产生影响。Martin Gulliford以需求者和需求行为作为分析视角,认为服务需求者克服个体、社会、组织和经济等多重壁垒,顺利将医疗卫生服务需求转化为获得服务效用则说明可及性形成,即可及性形成于将医疗卫生服务需求转化为健康产出的过程。Roy Penchansky和William Thomas依据医疗卫生服务可及性的概念框架指出可及性实现于顾客与医疗卫生服务供给系统特征适配,从供需匹适的角度探讨医疗卫生服务可及性的形成原理,而非从供给或需求的单一方面解释可及性如何形成。Jean Frederic Levesque构建的嵌入型分析框架解释了医疗卫生服务可及性形成于认知服务需求、识别需求、寻找服务、接近服务、使用服务、从服务中获益的一系列过程中,从需求全过程的角度将可及性的形成分解于需求的六个阶段。

其三,对于医疗卫生服务可及性构成维度的解读,不同分析框架所得结论也存在差异。概言之,对于可及性构成维度的分析无外两种方法。一是分解可及性概念的内部结构。“医疗卫生服务利用行为模型”以真正使用医疗卫生服务为标准,将可及性分为潜在的结构性可及、潜在的过程性可及、实现的客观可及和实现的主观可及等维度。此外,“医疗卫生服务供需适配度模型”呈现了可获得、可到达、方式适恰、可支付和可接受的可及性五维度。这些维度对医疗卫生服务可及性内涵有极大的代表性和阐释性,构成了可及性概念的内在结构,在概念基本层次基础上展现了概念的多维度特征[13]。二是挖掘可及性的外部影响因素。“医疗卫生服务可及性形成机理分析框架”将可及性拆解为足量供给、壁垒要素、使用服务和健康产出四个维度,这些维度实际上是可及性的外在影响因素,它们决定了需求者使用医疗卫生服务过程中能否或在多大程度能够产出可及性;“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”基于机会的概念视角和供需系统互动的理论推演方法,阐释医疗卫生服务可及性的维度如何受到供给和需求系统特征的影响。

上述经典分析框架都没有很好地区分可及性构成维度和可及性影响因素。可及性构成维度是指能够最大程度代表可及性概念内涵的局部要素之集合,而可及性的影响因素是指制度、行为、认知等外部性要素。就此而言,Roy Penchansky和William Thomas在“醫疗卫生服务供需适配度模型”中对可及性维度的划分并未与可及性影响因素相混淆,他们将可及性拆解为可获得、可到达、方式适恰、可支付和可接受五个维度,采用因子分析法对每个维度的代表性加以测度与实证检验。更重要的是,可及性构成维度的内涵界定与“供需配适度”这一可及性概念的本质属性相自洽,可及性构成维度与可及性概念在分析逻辑上具有一致性。而其余三个经典分析范式却未能严格区分可及性构成维度与影响因素。

(二)探寻共识:四个分析框架的同质性要素

西方医疗卫生服务可及性的四个经典分析框架形成了一些关于医疗卫生服务可及性研究的重要共识,为我国医疗卫生服务可及性的本土研究提供了参考和依据。总体而言,共识性要素主要体现在如下三个方面。

1.运用过程分析方法探究可及性形成机理

西方医疗卫生服务可及性的四个经典分析框架无不强调从服务供给与服务需求过程的视角分析医疗卫生服务可及性的形成机理。Ronald Andersen既关注到制定公共政策、服务供给组织架构等供给要素会影响医疗卫生服务可及性形成,又指出需求者的社会经济特征影响可及性,但其不足在于未对医疗卫生服务供需的具体过程展开详细分析。Roy Penchansky和William Thomas同样从供需适配的角度解释医疗卫生服务可及性的形成原理。不同的是,Martin Gulliford和Jean Frederic Levesque构建的分析框架侧重从需求视角出发,对医疗卫生服务的需求全过程作了细致的阶段划分,认为医疗卫生服务可及性产生于需求各阶段。可及性研究的经典分析框架都注重借助过程的分析方法透视可及性的形成逻辑。鉴于此,我国医疗卫生服务可及性的本土研究也可运用过程分析方法,探究医疗卫生服务可及性的形成机理。

2.可及性概念与构成维度的自洽性

四个经典分析框架中对可及性构成维度的推论是以可及性形成机理的分析框架为基础的。从分析可及性构成维度的逻辑链条看,他们依循“概念内涵-理论模型/分析框架-概念维度”,逐步推演出医疗卫生服务可及性的构成维度。例如,Jean Frederic Levesque构建的“医疗卫生服务可及性嵌入型分析框架”把可及性概念界定为识别医疗卫生服务需求、搜寻、接近、使用服务,并从中获益的机会,可及性的形成过程被拆解为识别需求、搜寻服务、接近服务、使用服务、实现需求五个环节。进一步地,可及性的构成维度被解构为识别、搜寻、接近、使用服务和实现需求的机会。这说明对医疗卫生服务可及性构成维度的划分必然要以清晰界定可及性概念和构建可及性形成机理分析框架为前提,这样可及性概念和构成维度之间才能具有严密的逻辑和内涵自洽性。

3.突出可获得、可接近、可承担和可接受维度

西方医疗卫生服务可及性的四个经典分析框架都专门探讨了医疗卫生服务可及性的可获得、可接近、可承担和可接受等构成维度,这些维度成为医疗卫生服务可及性维度中具有共识意义的方面。可获得是指服务需求者对医疗卫生资源、产品、服务等的切实获得和享有,是需求者进行医疗卫生服务可及性评估的事实基础。可接近是指服务需求者与医疗卫生服务机构的空间距离关系,是服务需求者评价医疗卫生服务可及性的依据之一。可承担是指服务需求者对获得和使用的医疗卫生服务的经济承受程度,是需求者评估医疗卫生服务可及性的现实依据。而可接受是指服务使用者对医疗卫生服务人员、设备、服务流程、服务供给方式是否适恰的感受,是受众评价医疗卫生服务可及性的重要经验来源。这些共识性方面既关涉服务使用者对医疗卫生服务的客观使用情况,也包括服务使用者的主观感知与评价,它们共同构成了研究医疗卫生服务可及性维度的必不可少之要素,可为我国医疗卫生服务可及性维度的研究提供理论素材。

六、余 论

党的十九届四中全会提出要使改革发展成果更多更公平地惠及全体人民,其着力点是“推进基本公共服务的均等化和可及性”[18],可见党和政府已将提高医疗卫生服务的公平可及确立为重要民生战略,提高医疗卫生服务可及性已是刻不容缓之时代议题。然而,我国医疗卫生服务可及性的理论知识仍较匮乏,系统梳理和比较西方医疗卫生服务可及性理论体系具有重要的研究价值与实现意义。西方医疗卫生服务可及性研究的经典分析框架集中呈现了医疗卫生服务可及性的概念内涵、形成机理和构成维度等可及性研究的几个核心问题。比较西方医疗卫生服务可及性的经典分析框架,目的还在于用“他山之石”为我国医疗卫生服务可及性研究提供可资借鉴的理论知识,并探寻我国医疗卫生服务可及性理论的发展空间。后续研究应在深刻把握国情社情的基础上,理性甄别研究场域、研究对象和具体情境的差异,批判性吸纳西方医疗卫生服务可及性经典理论,继而持续推进我国医疗卫生服务可及性本土理论的发展。

参考文献:

[1]吴楠,常雪梅.习近平在参加湖北代表团审议时强调:整体谋划系统重塑全面提升织牢织密公共卫生防护网[N].人民日报,2020-05-25.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2017-10-19.

[3]习近平.把人民健康放在优先发展战略地位[DB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/2016-08/20/c_1119425802.htm,2016-08-20.

[4][美]舍曼·富兰德,[美]艾伦·C·古德曼,[美]迈伦·斯坦诺.卫生经济学(第五版)[M].海闻,王健,于保荣.北京:中国人民大学出版社,2010.

[5]Marsha G. Beyond Coverage and Supply:Measuring Access to Healthcare in Todays Market[J].Health Services Research,1998,(33).

[6]Ronald A,Bjorn S,Odin A. Medical Care Use in Sweden and the United States: A Comparative Analysis of Systems and Behavior[M].Illinois:Chicago University,1970.

[7]Lu A A,Ronald A. A Framework for the Study of Access to Medical Care[J].Health Services Research,1974,(9).

[8]Lu A A,Ronald A. Equity of Access to Medical Care:A Conceptual and Empirical Overview[J].Medical Care,1981,(12).

[9]Martin G, Myfanwy M, David H,et al. Access to Health Care Report of a Scoping Exercise for the National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organization R&D[M].London:Kings College London,2001.

[10]Martin G,Jose F M,Myfanwy M,et al. What Does ‘Access to Health Care Mean?[J].Journal of Health Service Research Policy,2002,(7).

[11]Roy P,William T. The Concepts of Access Definition and Relationship to Consumer Satisfaction[J].Medical Care,1981,(2).

[12][美]加里·戈茨.概念界定:关于测量、个案和理论的讨论[M].尹继武.重庆:重庆大学出版社,2014.

[13]袁超.政治衰败概念的分析与重构——基于“三层次”概念建构法的尝试[J].国外理论动态,2015,(2).

[14]Jean F L,Mark H,Grant R. Patient-Centred Access to Health Care:Conceptualising Access at the Interface of Health Systems and Population[J].International Journal for Equity in Health,2013,(12).

[15]Duncan W,Clark D. Dimensions of the Concept of Access to Health Care[J].The New York Academy of Medicine,1983,(4).

[16]Rogers A,Flowers J,Pencheon D. Improving Access a Whole Systems Approach and Will be Important in Averting Crises in the Millennuim Winter[J].BMJ,1999,(10).

[17]Donabedian A. Aspects of Medical Care Administration[M].Cambrige,MA:Harvard UniversityPress,1973.

[18]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[DB/OL]. http://cpc.people.com.cn/n1/2019/1106/c64094-31439558.html,2019-10-31.

[责任编辑:李 堃]

Theoretical Comparison of Western Research on Access of Medical and Healthcare Services

Dai Jiaxin

(Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031)

Abstract:

Realizing access of medical and health care services is an important strategy to implement the strategy of “Healthy China”. However, the theory of access of medical and health care services is still prominently insufficient. The rise of western social welfare theory has promoted the research on the access of medical and health care services in the fields of politics and public administration. Since 1968, Ronald Andersen put forward the concept of access, many scholars have joined in the research community of access of medical and health care services, and formed classic theoretical analysis frameworks such as “behavioral model of health services use” “schematic diagram of issues in access to health care” “fitness model of medical and health services” and “embedded framework of access of medical and health care services”. Those theoretical frameworks focused on concepts, generation mechanism and dimensions of access.This study aims to provide a references for the local research on access of medical and health care services in China based on frameworks comparison.

Key words:

public service, medical and health care services, access of medical and health care services, “Healthy China”

收稿日期:2020-05-25

基金項目:

国家社会科学基金青年项目“农民工基本公共服务可及性的实现机制研究”(20CZZ025);教育部人文社会科学研究规划基金青年项目“农民工基本医疗卫生服务可及性的影响因素与改进机制研究”(19YJC810002)。

作者简介:

代佳欣(1991-),女,四川宜宾人,西南交通大学公共管理与政法学院助理研究员,博士。