丁苯酞注射液联合氯吡格雷治疗急性大面积脑梗死疗效及对脑血液动力学、功能恢复及血清学指标的影响

2020-12-09王久琴向泊羽张千江蔡若蓓

孙 飞,王久琴,王 维,向泊羽,张千江,蔡若蓓

(1.四川省广元市第一人民医院急诊科,四川 广元 628017;2.陕西省延安市人民医院检验科,陕西 延安 716000)

急性脑梗死是局部脑组织血流灌注减少或中断所致的脑组织缺血、缺氧甚至坏死,起病急,致残率高,死亡率高[1]。急性大面积脑梗死(MCI)是急性脑梗死中病情较危险的一种,主要受脑动脉主干阻塞影响,CT可见大片状的低密度阴影[2]。新型噻吩并吡啶类衍生物氯吡格雷(Clo)可选择性抑制腺苷二磷酸(ADP)诱导的血小板聚集,也可抑制非ADP引起的血小板聚集,在近期发展的脑梗死、心肌梗死等疾病中应用广泛[3]。丁苯酞(NBP)作为国家一级新药,具备缩小脑梗塞面积、改善脑微循环、改善能量代谢等多种药理作用,为脑梗死治疗提供了更多选择[4]。本研究观察NBP注射液联合Clo在急性MCI中的应用情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2017年5月至2019年5月两家医院收治的78例急性MCI患者。纳入标准:①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[5]中诊断标准;②年龄>18岁;③依据Adamas分类法,梗死灶直径>3 cm并累及脑解剖部位的2支血管主干供血区;④发病时间<72 h;⑤自愿签订知情同意书。排除标准:①脑出血及其他非卒中颅内疾病;②合并恶性肿瘤;③重要脏器功能不全;④有出血倾向、出血性疾病或高敏体质,严重感染;⑤既往有卒中病史;⑥对本研究药物过敏。按随机数表法分为NBP+Clo组(联合组)和Clo组各39例。联合组男25例,女14例;年龄38~75岁[(63.23±9.52)岁];梗死部位:基底节23例,颞顶叶11例,枕叶5例。Clo组男23例,女16例;年龄37~74岁[(62.58±9.41)岁];梗死部位:基底节22例,颞顶叶10例,枕叶7例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法两组入院后均给予调脂、降血糖、降颅内压、脑细胞保护、维持水电解质平衡、神经营养等常规治疗。予拜阿司匹林肠溶片(Bayer Vital GmbH,规格:100 mg,注册证号:H20130339)口服,100 mg/次,1次/天,持续14天。在上述治疗基础上Clo组患者第1天与Clo(深圳信立泰药业股份有限公司,75 mg,国药准字H20120035)300 mg口服,第2~14天予Clo 75 mg/d口服。在Clo组基础上联合组予NBP氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司,国药准字H20100041)静脉滴注,100 ml/次,2次/天,间隔时间≥6 h,持续14天。

1.3 评估指标①疗效[6]:基本痊愈:美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[7]评分减少≥90%;显著进步:NIHSS评分减少50%~90%;进步:NIHSS评分减少20%~50%;无效:NIHSS评分减少<20%或增加。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)/总例数×100%。②神经功能:以NIHSS为依据,该量表总分42分,得分越高表示神经功能缺损越严重。③日常活动能力:以改良Barthel指数评定量表(MBI)[8]为依据,该量表总分105分,得分越高表示日常活动能力越好。

1.4 观察指标于治疗前、治疗14 d后采用德国EME公司TC-2000 s型经颅多普勒超声仪器检测患侧大脑前动脉(ACA)、中动脉(MCA)及后动脉(PCA)平均血流速度(Vm)。于治疗前、治疗14 d后评估患者神经功能(NIHSS)和日常活动能力(MBI)。于治疗前、治疗14 d后采集患者清晨空腹静脉血4 ml,离心分离血清,采用ELISA法检测血清基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)水平,试剂盒来自上海润裕生物科技有限公司。观察不良反应情况。

1.5 统计学方法采用SPSS 19.0软件处理数据。计量资料比较采用t检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

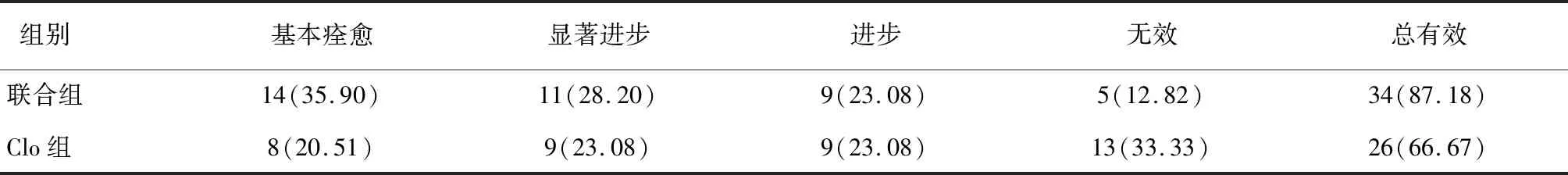

2.1 两组疗效比较联合组总有效率高于Clo组(χ2=4.622,P<0.05)。见表1。

表1 两组疗效比较 [n(%)]

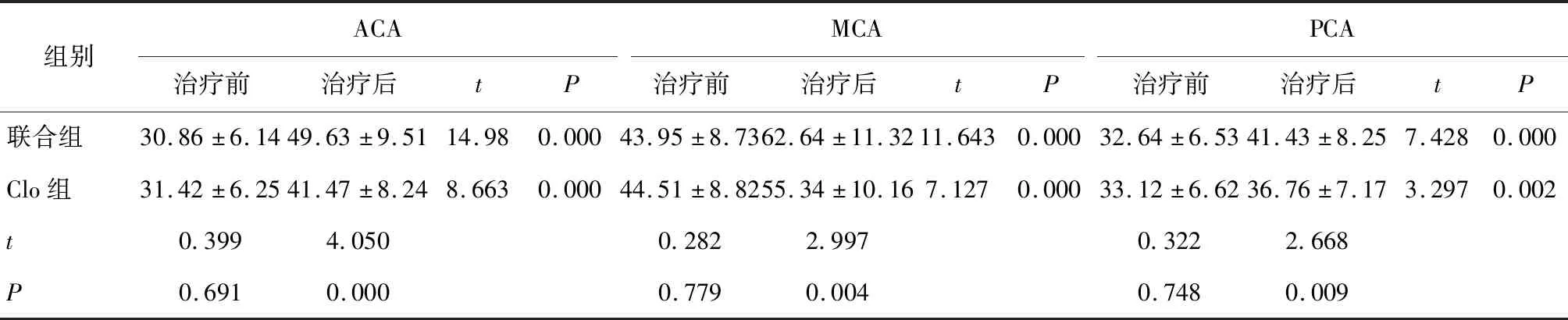

2.2 两组颅内血流动力学状态比较治疗14 d后,两组ACA、MCA、PCA的Vm均较治疗前升高,且联合组高于Clo组(P<0.05)。见表2。

表2 两组颅内血流动力学状态比较 (cm/s)

2.3 两组神经功能、日常活动能力比较治疗14 d后,两组NIHSS评分较治疗前降低,且联合组低于Clo组(P<0.05);两组MBI评分较治疗前升高,且联合组高于Clo组(P<0.05)。见表3。

表3 两组神经功能、日常活动能力比较 (分)

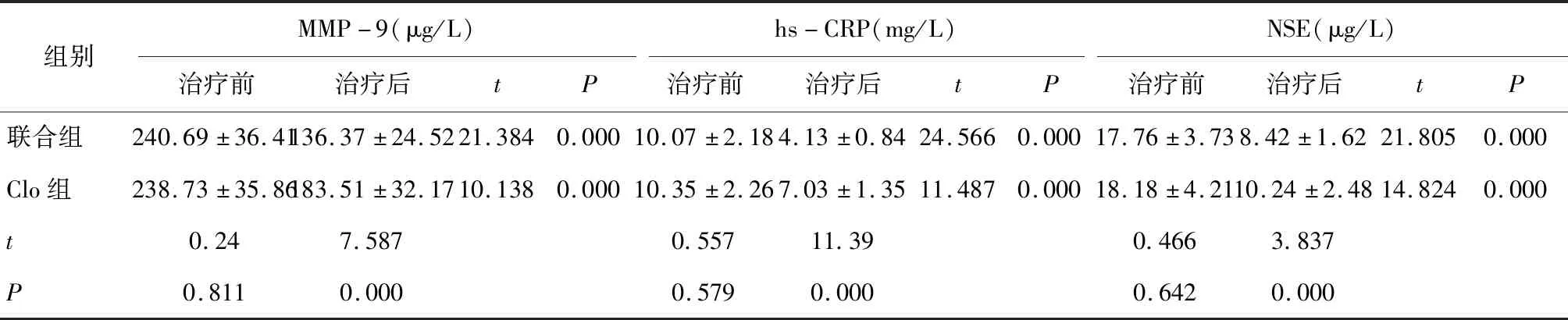

2.4 两组血清学指标比较治疗14 d后,两组血清MMP-9、hs-CRP、NSE水平均较治疗前降低,且联合组低于Clo组(P<0.05)。见表4。

表4 两组血清学指标比较

2.5 安全性评价联合组出现恶心、呕吐各2例,皮疹、头晕各1例,总计6例(15.38%);Clo组出现呕吐、发热各2例,恶心1例,总计5例(12.82%)。两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.106,P>0.05)。

3 讨论

MCI是急性脑梗死中较为严重的类型,年发病率为(10~20)/10万,约占全部急性脑梗死的10%,起病急,进展迅速,致残率、致死率较高[9]。MCI发生后使中脑及其供应血管、PCA受到挤压和牵拉,导致血管痉挛、血栓形成、脑水肿及脑脊液循环障碍,脑移位进一步加重,最终导致脑疝形成,使患者死亡率升高[10]。

血小板异常活化、聚集及继发性栓子脱落栓塞血管引起脑梗死,在急性MCI发生发展中扮演着重要角色[11]。阿司匹林(ASP)是经典抗血小板药物,但近年研究显示,应用ASP患者中,超过1/3体外试验提示存在药物抵抗[12]。Clo作为一种血小板聚集抑制剂,经CPY450酶代谢活化后,可选择性的抑制二磷酸腺苷(ADP)与其血小板P2Y12受体的结合,并可抑制ADP介导的糖蛋白GPⅡb/Ⅲa复合物的活化,从而达到抑制血小板聚集的目的,其对血小板ADP受体的作用是不可逆的,也可抑制非ADP引起的血小板聚集[13]。Clo可于ASP从不同途径抑制血小板聚集,从而发挥良好抑制血栓形成作用。

NBP作为一种国家级一类新药,具有较强的抗脑缺血作用,可通过多个环节阻断脑缺血引起的病理变化,减轻缺血损伤,改善缺血区脑灌注,增加缺血区脑血流量,并可改善脑缺血后脑能量代谢,减轻神经损伤和脑水肿,促进血脑屏障功能恢复,还可改善线粒体功能,增加抗氧化作用,从而发挥脑保护功能。本研究中,联合组总有效率高于Clo组,显示在常规治疗基础上予以NBP联合Clo治疗急性MCI对提升疗效有一定帮助。Lei等[14]测定大鼠在脑中动脉缺血(MACO)后纹状体局部和实验性蛛网膜下腔出血(SAH)后尾状核脑血流(rCBF)变化,发现NBP可增加大鼠MCAO后纹状体rCBF和SAH后尾状核的rCBF,减小梗死面积,促进侧支循环建立,改善微循环,减少梗死后出血。MCA是颈内动脉的延续,供应大脑半球所需血量80%左右,是反映大脑半球血供的常用指标,ACA与PCA则可以反映侧支循环代偿情况,脑梗死后脑血流速度减慢往往意味着大脑血供不足[15]。本研究也显示,治疗14 d后,两组ACA、MCA、PCA的Vm均较治疗前升高,且联合组高于Clo组,表明NBP联合Clo治疗急性MCI对进一步改善患者脑血供有一定帮助。

本研究还显示,联合组治疗后NIHSS、MBI评分改善情况优于Clo组,推测与NBP可通过抑制细胞内钙超载、改善脑组织微循环等作用减轻梗死后神经细胞损伤,并还具备一定的抑制神经细胞凋亡、神经细胞的保护作用有关。此外,发生急性MCI时,脑部炎症反应更为剧烈,血脑屏障的破坏、白细胞与内皮细胞的紧密粘附是脑缺血后炎症反应发生发展的重要环节。MMP-9由中性粒细胞以及巨噬细胞合成分泌,具有降解胶原蛋白、弹性蛋白以及激活炎症反应的作用,与血脑屏障通透性、血管壁结构等密切相关,可反映缺血性脑卒中患者脑梗死程度和水肿面积。hs-CRP是一种时相反应蛋白,其含量升高提示急性MCI病情进展。NSE是由大脑神经元和神经内分泌细胞分泌的特异性急性脑损伤标志性物,急性MCI发生后神经细胞损伤,NSE进入细胞间隙或脑脊液中,血脑屏障损伤逐渐加剧,进入循环,致血清NSE水平升高。本研究中,联合组治疗后血清MMP-9、hs-CRP、NSE水平降低幅度大于Clo组,显示NBP联合Clo治疗急性MCI可显著改善神经功能损伤,减轻炎症反应。不仅如此,NBP联合Clo治疗未引起严重不良反应,亦未增加不良反应发生率,展现了良好安全性。

综上所述,NBP联合Clo治疗急性MCI疗效显著,有助于进一步改善患者脑血流动力学状态和神经功能损伤,减轻炎症反应,且安全性良好,于改善患者预后有利。