化学课堂“有效共识”异地移植的实践探索

2020-12-07毛东海

摘要: 以化学课堂“有效共识”的异地移植为工作目标,认识教育经验移植的原理和过程,建立依托校本教研的工作模型,建构经验移植“融合”阶段的运行机制,探究、实施促进经验移植的教研模式;具体介绍了化学课堂“有效共识”的实践案例。

关键词: 化学课堂“有效共识”; 异地移植; 工作模型; 运行机制; 教研模式

文章编号: 1005-6629(2020)11-0033-08

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

对教育系统来讲,教育的改革和发展过程本质上是一个不断积累、反思和推广教育经验的过程[1]。教育经验的传播、交流,不仅只是经验学习者、接收方的事情,更是经验研发者、输出方的责任。本文拟根据笔者跨区流动工作的三年经历,从经验输出方的角度,以化学课堂“有效共识”的移植研究为工作目标[2],对教育经验异地移植的机制与策略问题展开探索。

1 认识教育经验移植的原理和过程,形成化学课堂“有效共识”移植研究的理论依据

1.1 教育经验移植的基本原理

开展教育经验移植研究的目的,是要实现教学理念或教学指导思想的变革。这种革命性的转变,是通过在原有教学本体上接合外来的教学理论知识方式完成的,也就是“父本”和“母本”之间相互作用的结果。当源于两种背景的“父本”和“母本”,在平等或不平等的条件下接触时,首先最容易发现的是外在的教学方法层面,所以“父本”内的教学方法等表层部分最先被同化兼容到“母本”教学方式的既有结构中去,从而得以接受和借用。

随着研究活动的深入,人们逐渐认识到教学活动的中间层次,于是“母本”对“父本”的吸收和引进随之延伸到教学理念层次,涉及到“母体”中的主体(教师)的认知变化和观念变革,涉及到心理层面的发展和提升。此时的移植变革也就真正触及到了核心层面。如果没有“父本”和“母本”在教学理念层面的同化“融合”,教育经验的移植很难产生应有的实际效果。

这里的“父本”,是指化学课堂“有效共识”结合当地化学教师自身的教学特点与实践活动的要求,做了进一步“提炼”之后的合理部分。这里的“母本”,是指当地学校在经历自我扬弃之后形成的化学教学环境和相关资源,其中剔除了不利于提高教学质量、推动教学改革的部分,保留了积极、合理的部分[3]。

1.2 教育经验移植的三个阶段

根据教育经验移植的原理,也为了推进研究工作的开展,我们将教育经验移植的过程分为三个阶段。

“经验嫁接”是前期的准备阶段、奠基阶段,相对容易完成,但是不可忽视。其工作目标是: 建立嫁接载体,形成研究团队,获得资源保障。就本研究而言,

研究载体就是化学课堂“有效共识”的研究成果,研究团队主要由当地学校的化学组教师组成,资源保障就是寻求当地学校的行政支持和资源配合。

“经验融合”是研究的关键阶段、核心阶段,完成难度较大,历时较长。其工作目标是: 习得方法技术,感悟思想理念,生成实践知识。就本研究而言,习得方法技术,就是要教师学会运用“有效共识”校本课程进行上课;感悟思想理念,就是要教师理解、掌握“有效共识”的核心内涵和教学观点;生成实践知识,就是要教师形成“有效共识”转化为课堂实践的个性化策略,本文重点研讨“经验融合”阶段。

“经验创新”是后续的发展和提升阶段,这个阶段需要进一步发挥教师的聪明才智和锐意进取的精神,需要付出更多的艰苦努力。其工作目标是: 灵活运用经验,创造、输出新的经验。“经验创新”是经验移植的最高境界和终极目标。

1.3 必须重视的两项工作

其一,对话交流。对话是分享教育经验的主要途径。在对话过程中,教师不断迸发出新的思想火花,形成新的思想生长点。一旦离开了平等和双向交流,分享教育经验的可能性就变得微乎其微了[4]。其二,教学实践知识的生成。教学实践知识是个体知识,是教师本人在长期的教学过程中,通过融合他人的教学经验、不断充实自身知识的同时,反思自身而创造出来的新知识。教育经验移植作为教师生成教学实践知识的一条重要途径,也必須通过教师自身对教育教学知识的融合创新过程才能得以完成。教学实践知识的生成是教育经验移植成功的标志[5]。为此,本研究中必须要建立开放、畅通的对话渠道,必须要及时了解、跟踪教师在课堂实践上的行为改变和策略变化。

2 建立依托校本教研的工作模型,为化学课堂“有效共识”的移植研究指明方向、提升效益

校本教研具有反思性教学、自我学习和主动构建、个性化发展和实践性知识的形成、学习型组织等特点和功能。这些特点和功能,在作用于教师专业发展的同时,可以作为提升教育经验分享、交流的手段、技术,使教育经验的移植研究增值、增效,从而反哺于校本教研本身,实现教师培养和经验传播的良性互动[6]。

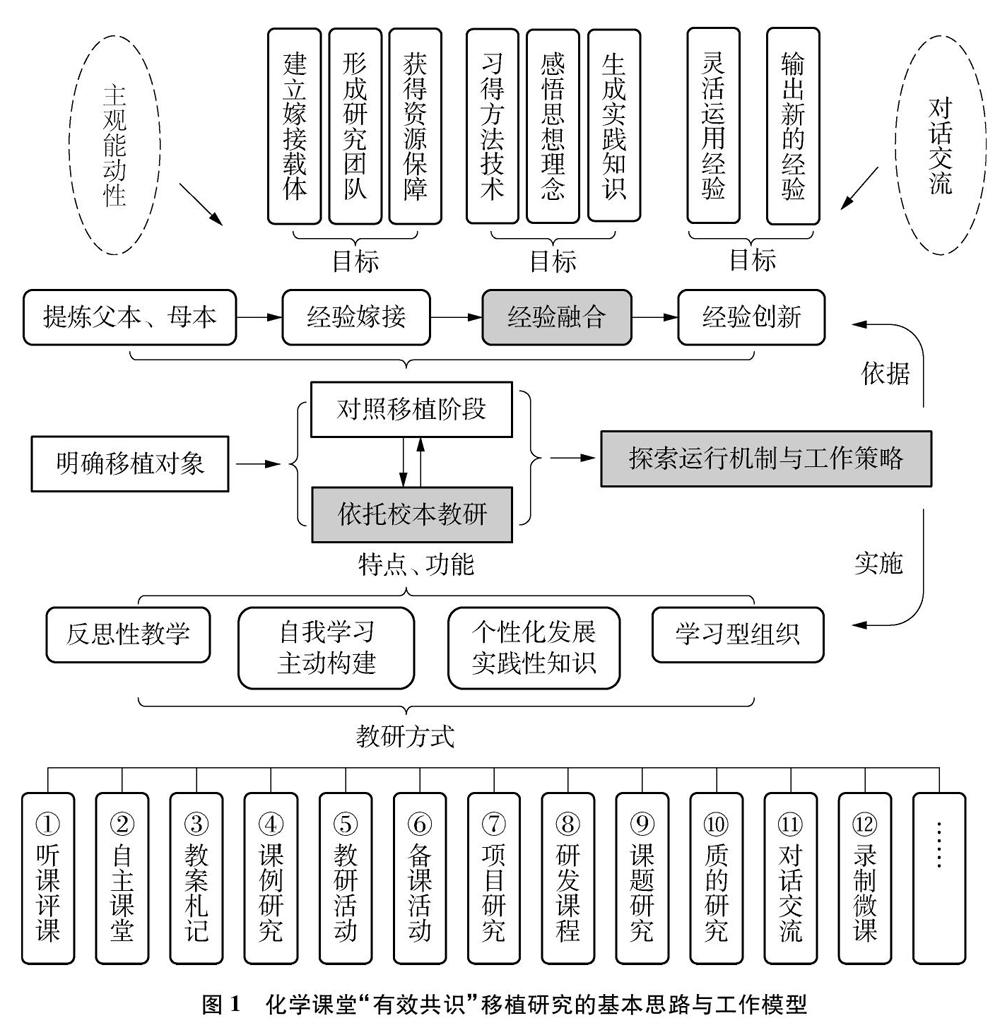

为了厘清研究思路,有序地推进研究工作,我们根据经验移植的原理与阶段、校本教研的特点与方式,构建了如下的研究思路和工作模型(见图1),而化学课堂“有效共识”则蕴含在移植阶段、移植目标和校本教研的具体内容中(需要强调的是,人的“主观能动性”是整个研究工作的基础和动力来源)[7]。

3 建构经验移植“融合”阶段的运行机制,突破化学课堂“有效共识”移植研究的难点和关键

3.1 教育经验“融合”的运行系统

根据认知发展心理学和智慧技能的学习原理[8, 9],我们认为,经验“融合”需要经历以下学习或体验环节。

(1) “内涵认知”环节。要掌握教育经验,首先要对教育经验的内涵有个清晰的认识。第一,要明确教育经验的基本类型和学习方式。例如,如果是直接经验,需要了解经验输出方的研究背景、研究对象以及采取的研究方法,根据自身实际选择性地扬弃;如果是间接经验,需要关注经验输出方对经验的独到理解及付诸实践的策略,学习方式主要是观摩、反思;等等。第二,要精准掌握教育经验的内涵与本质。如果是思想认知经验,那就需要关注经验的关键内容和核心概念,厘清概念之间的逻辑关系,建立理解的线索和认知的结构,并努力

用精简的文字或符号来归纳、呈现经验。如果是实践操作经验,那就需要理解实践操作优化的指导思想,掌握实践操作的步骤和要领,明确实践操作的注意事项等。本研究中,化学课堂“有效共识”属于直接经验和系统经验;它既含有思想认知层面的经验成分,也含有实践操作层面的经验成分。

(2) “要领感知”环节。教育经验转化为课堂实践,需要采用合适的教学策略、方法技术,我们称之为操作要领。如何来认识、掌握这些操作要领?一个有效的做法就是: 观摩经验输出方的教学示范课,通过课堂组织、教师行为、技术运用等要素的当堂观察,感受将教育经验转化为课堂实践的基本要求。观摩示范课,尽可能覆盖不同的课型,例如新授课、复习课、专题复习课、作业评析课、试卷分析课等。需要注意的是,对方法技术的感知相对于思想理念要敏感、直接,因而容易受到启发和理解[10]。本研究中的“要领感知”,是指化学课堂“有效共识”之“内容系统”的设计要领和“策略系统”的实践要领(参见本文“5”)。

(3) “实践体验”环节。“实践体验”是从课堂实践的层面上亲临实施教育经验,这是习得教育经验的最关键环节。为此,教师首先要做好充分的课前准备。例如,对前期观摩课中实践要领的捕捉、反思;对自己课中教学方案的设计、修改;对化学实验、媒体技术等辅助设备的准备、试验等。其次,要有意识地监控课堂实践中体现教育经验的节点、环节。例如,课堂结构的展开、有效问题的提出、教学环节的运用、学习方法的总结等,是否按照原定的设计有序实施;碰到意外事件或生成性问题如何进行调整、及时处理。与“要领感知”环节一样,课堂实践中教师对方法技术的体现,相对于思想理念要容易、直观,也较易观察和监控。本研究中的“实践体验”,是指化学课堂“有效共识”之“内容系统”的设计体验和“策略系统”的实践体验(参见本文“5”)。

(4) “经验沉淀”环节。沉淀教育经验就是将教育经验的内涵、学习结果以一定的载体形式固定下来,例如以校本课程的形式、图表图示的形式或者是课堂实录、教后札记的形式等等。沉淀教育经验至少有三个好处: 其一,保留研究过程中的资料,作为后续深化研究的基础;其二,记录团队学习的收获和体会,在后续研究中继续作为参照;其三,便于在原有经验基础上调整、发展经验,积累形成教研组的工作经验或教研特色。沉淀教育经验,需要人人参与,分担责任,共享成果[11]。本研究中的“经验沉淀”,是指研发当地学校基于化学课堂“有效共识”的校本课程,包括全程的教学设计、教学课件和配套练习。

(5) “自主运用”环节。“自主运用”是指研究团队结合当前的教学实际,对教育经验的学习借鉴进一步提出自己的理解,遴选教学主题或单元开展教学研究;或教师根据自己的教学特长、工作需要,开展课例研究或课题研究,形成一定的成果。教育经验的移植,嫁接是前提,融合是关键,创新才是最终的目标。因此,“自主运用”环节中,需要加强同伴互助,鼓励创意研究,激励自主发展,为教师进入“经验创新”阶段积极做好铺垫。

例如,参与公开教学、申报课题研究、撰写经验论文等等。本研究中的“自主运用”,主要是指青年教师开展基于化学课堂“有效共识”的课例研究,提升教学研究的能力。

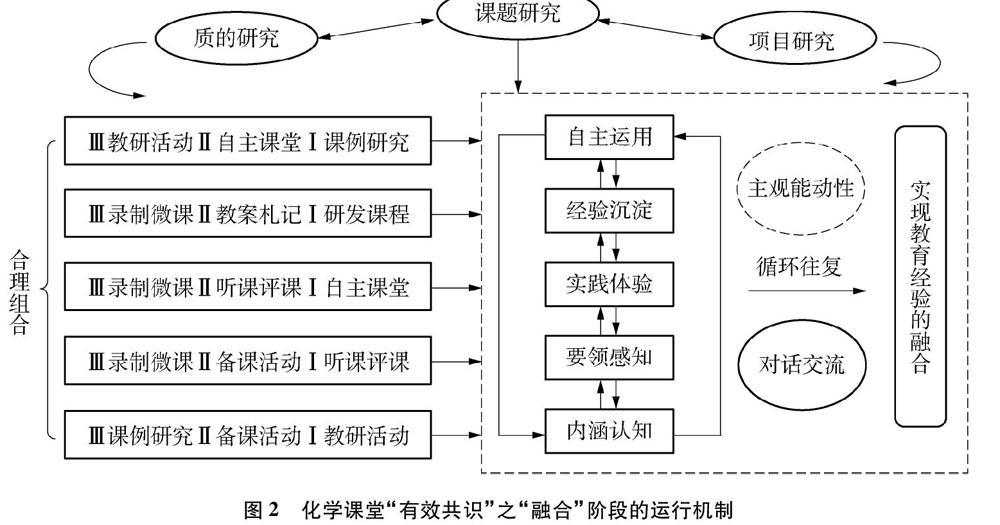

显然,教育经验的“融合”,经过一个轮回的环节运行是远远不够的,需要循环往复,持续推进。同时,需要充分发挥研究双方之间的“对话交流”,凝聚团队的智慧和力量。综上所述,教育经验“融合”的运行系统可构建如下(图2“右侧虚框”的部分),而化学课堂“有效共识”作为其工作对象和实施载体,全面融合其中并贯穿全程。

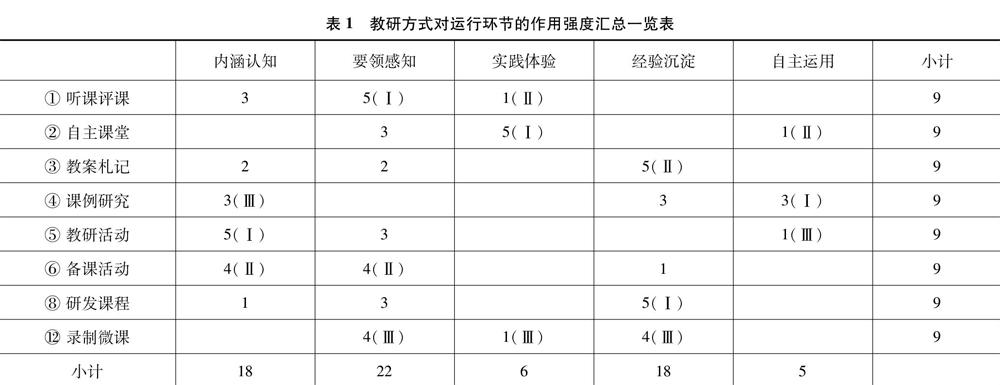

3.2 常用教研方式对“运行系统”的作用强度研究

本研究中,我们用到了听课评课、自主课堂、教案札记等12种教研方式(见图1),由于“课题研究”“质的研究”“对话交流”“项目研究”对运行系统五个环节的作用针对性不强或不产生直接作用,因此未将其纳入研究范围。

研究的方法和过程是: 首先,将每种教研方式根据其对各个运行环节实际发挥的作用(根据经验判断),进行前三位的强度排序,并进行赋值处理[12]。一般赋值5分、3分和1分;如果作用强度相当,则作均分处理。例如,前二位作用强度一样,则均为4分;第三位仍为1分。然后,按照每个运行环节,将作用强度排在前三位的教研方式分别用符号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示;分值相同,凭经验决定顺序。最后,进行结果汇总,形成作用强度的比对数据(见表1)。

以上强度关系、对应关系与我们的经验基本吻合,将其增补到化学课堂“有效共识”之“融合”阶段的运行系统中,并在“课题研究”“质的研究”“项目研究”“对话交流”等教研方式的全程支持下,可形成整个研究工作的运行机制(见图2)。

4 探究、实施教研模式,推进化学课堂“有效共识”的移植实践有序、高效地运行

构建教研模式是针对运行系统的运行过程进行优化研究,这对于推进化学课堂“有效共识”的移植实践具有重要意义。

这里的教研模式是指以實现教育经验“融合”为功能目标,以连续、循环的运行环节予以实施,以最佳组合的教研方式参与工作的校本教研工作系统。由于教研方式的多样性,加上教学实际的差异,建构的教研模式不是唯一的,发挥的教研功能也有所差异。限于篇幅,下面只呈现最为常见的三种教研模式的教研功能和基本结构(见图3、图4、图5,“灰色框”为重点实践环节)[13]。

模式一: 凸显个人“教学反思”功能的教研模式

模式二: 凸显备课组“课程研发”功能的教研模式

模式三: 凸显教研组“同伴互助”功能的教研模式

5 开展案例研究,体会化学课堂“有效共识”异地移植的运行过程,积累研究的经验

5.1 清晰、简约地表达教育经验的核心内涵:“四层级”内容系统与“六要素”策略系统具体见图6、图7。

5.2 合理运用教研模式,有序推进教育经验的移植研究

下面以第二种教研模式(凸显备课组“课程研发”的教研模式)为例,以高一化学“氨”为研究课题,介绍化学课堂“有效共识”异地移植的基本做法(见图8、图9)。

5.2.1 彰显融合“有效共识”观点的教学目标与课堂结构[15]

●知识与技能目标: 知道氨分子的结构、物理性质(①/④);理解氨的化学性质(①/②/③/④);知道氨在工农业生产、生活中的主要用途(⑤)。

●过程与方法目标: 通过对氨分子结构、氨水中微粒的讨论,感受从微观角度认识宏观物质的方法,感受物质变化中的平衡思想(①);通过对氨的化学性质的学习,认识“提出假设→实验证据→得出结论”的思想方法(③)。

●情感态度与价值观目标: 通过对氨的农业用途的介绍,感悟化学对人类作出的巨大贡献(⑤);通过对哈伯的功、过分析,感悟科学精神与人文精神的重要性,感悟辩证地看待、分析问题的价值(⑤)。

(注: 目标描述中的数字表示核心素养的培养维度: ①宏观辨识与微观探析;②变化观念与平衡思想;③证据推理与模型认知;④科学探究与创新意识;⑤科学态度与社会责任。后文中图8、表1、表2中的数字含义与此相同。)

5.2.2 建立贯穿“有效共识”观点的教研模式的运行过程与实践操作

第一,备课活动——从“内涵认知”的层面发挥“融合”经验的作用。

备课活动的目的是学习、理解化学课堂“有效共识”,形成校本化的教学方案,主要包括“主持主讲→讨论交流→形成方案”三个环节。其中,“讨论交流”与“主持主讲”环节穿插在一起,重点突出针对本校实际的内容修改、水平调整和资料完善。

内容层级“核心素养”的融入素材或载体知识内容氨分子结构(①)、氨的物理性质(①④)、氨的化学性质(①②③④)、氨的用途(⑤)。

方法内容利用化学实验探究氨的化学性质,呈现“提出假设→实验证据→得出结论”的思想方法(③)。

观念内容微粒观(氨的分子结构、氨水中的微粒;①);平衡观(氨气和水的可逆反应,氨水的电离平衡;②);变化观、能量观(化学性质;②);化学史实观(哈伯发明氨气的历史材料;⑤);应用价值观(氨气对粮食生产的重大贡献;⑤)。

文化内容科学精神与人文精神(哈伯是一个有争议的科学家;⑤);生命意识(氨气对增产粮食的贡献、氨气泄漏后的应急处理;⑤);资源意识与环保观念(过度使用化肥会造成浪费和污染;⑤);辩证思想(辩证地看待氨气的“功”与“过”;辩证地看待哈伯的贡献与错误;⑤)。

策略要素“核心素养”的融入素材或载体目标对课堂进行方向定位和过程引导。目标描述,行为主体要恰当,行为动词要规范,同时尽可能融入核心素养的培养内容。参见前文“5.2.1”(①②③④⑤)。

线索知识线索:“氨分子的结构→氨分子的性质→氨分子的用途”,由此形成的知识递进发展的逻辑关系;从中可渗透“宏观辨识与微观探析”的核心素养(①)。方法线索:“提出假设→实验证据→得出结论”的研究思路,从中可强化“证据推理与模型认知”的核心素养(③)。

结构课堂结构,是课堂教学的基本框架,体现教学资源的最优化配置。课堂结构对“核心素养”融入的影响,主要体现在问题布局的合理性上(一般“核心问题”形成纵向结构,“相关问题”形成横向结构),问题的结构布点、呈现序列是否合理等等(参见图8)。

问题恰当的问题设计,在突出教学重点的同时,可以彰显核心素养的培养目标。例如,问题“氨的分子结构是怎样的”,在提出学习目标的同时,也为“宏观辨识与微观探析”的素养培养做好了铺垫(①②③④⑤;参见图8)。

环节合理的教学环节,在解决实际问题的同时,可以成为落实“核心素养”的有效路径。例如,“问题→板示/演示→小结”的教学环节,在推进化学性质探究的同时,也为“证据推理与模型认知”的素养培养提供了证据载体与实证体验(③;参见图8)。

方法对思维要点或思想方法进行精心归纳及符号呈现,留痕知识迁移的操作。例如,在完成氨与盐酸、硫酸的化学性质探究之后,可形成精简文字及黄色字体“氨+酸→铵盐”,从中强化“证据推理与模型认知”的核心素养(③)。

第二,听课评课——从“要领感知”的层面发挥“融合”经验的作用。

这里的听课评课是指研究人员上示范课,其他教师参与听课;课后,研究人员进行说课指导。目的是感受化学课堂“有效共识”付诸实践的过程。教研过程主要包括“修订教案→课堂示范→说课指导”三个环节。

第三,自主课堂——从“实践体验”的层面发挥“融合”经验的作用。

自主课堂是指教师在观摩示范课之后,修订教学方案;然后,体验课堂实践,同时同伴互助听课、评课。目的是体验转化化学课堂“有效共识”的实践要领。自主课堂主要包括“自主备课→体验课堂→评课交流”三个环节。

第四,研发课程——从“經验沉淀”的层面发挥“融合”经验的作用。

研发课程是指依托备课活动、课堂实践,将经验输出方的校本课程进行改造,形成经验接收方的校本课程。目的是沉淀、发展化学课堂“有效共识”教育经验。研发课程主要包括“回顾实践→讨论修改→形成文本”三个环节。

第五,课例研究——从“自主运用”的层面发挥“融合”经验的作用。

课例研究是指研究团队或青年教师选择课例,开展教学研究。目的是深化对化学课堂“有效共识”的认识,培养教学研究的方法和能力。课例研究主要包括“指导方法→体验过程→总结成果”三个环节。

总之,化学课堂“有效共识”异地移植的研究是一项富有意义的工作。探索合理的工作模型、运行机制与工作策略,不仅可以对研究工作本身起着关键的突破和引领作用;而且在较短时间内,可以显著提高课堂教学的质量,促进青年教师尽快成长;同时,他对整个教研组的团队建设可以起到重要的推动、发展作用。

参考文献:

[1][4]吴刚平. 教育经验的意义及其表达与分享[J]. 全球教育展望, 2004, (8): 45~49.

[2]毛东海. 化学课堂“有效教学”研究[M]. 上海: 上海教育出版社, 2012.

[3][10]高金锋, 李森, 王小丽. 论教师的教学经验移植研究[J]. 学前教育研究, 2008, (11): 18~20.

[5]刘澍, 杨娟. 经验移植: 教学实践性知识生成过程中的意向性觉知——以基础课教学为观察对象[J]. 中国高教研究, 2013, (4): 107~109.

[6]孟霞光. 校本教研: 教师专业发展的有效途径[D]. 济南: 山东师范大学硕士学位论文, 2005: 14~37.

[7]汤立宏. 校本教研专论——中小学教师人力资源开发与专业发展研究[M]. 北京: 海洋出版社, 2006: 245~336.

[8]邵瑞珍. 学与教的心理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1990: 83~86.

[9]皮连生. 学与教的心理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1997: 164~170.

[11][13]王斌華. 校本课程论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2000: 15~20.

[12]梁前德. 基础统计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

[14]毛东海. 运用“有效共识”培养化学学科核心素养[J]. 化学教学, 2018, (8): 39~44.

[15][16][19]毛东海. 基于化学课堂“有效共识”的教学设计[J]. 化学教学, 2012, (10): 6~9.

[17]毛东海. 统筹知识、 方法和观念三层面教学内容的教学设计[J]. 化学教学, 2016, (3): 49~53.

[18]毛东海. 中学化学关于“文化内容”的思考、 挖掘和课堂实践[J]. 化学教学, 2017, (1): 25~29.

[20]毛东海. 化学课堂有效教学的“线索”和“结构”[J]. 化学教育, 2012, (10): 23~25.

[21]毛东海. 试论化学课堂“有效教学”的“环节”与“方法”[J]. 化学教学, 2012, (1): 7~10.

[22]毛东海. “引导—探究”教学环节“关键行为要素”的细化实施[J]. 化学教与学, 2014, (10): 2~5.