正断层控制下冲积扇沉积过程与沉积构型模拟实验*

2020-12-07魏思源刘忠保吴胜和王玺童

魏思源 刘忠保 吴胜和 王玺童

1 长江大学地球科学学院,湖北武汉 430100 2 中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249 3 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249

1 概述

冲积扇是一种盆地边缘常见的碎屑沉积类型,同时也是重要的油气储集层沉积类型之一,其沉积体形态呈一个顶端指向山口并向平原伸展的锥形(Drew,1873;吴胜和等,2016)。近40年来,在冲积扇分布的控制作用、内部构型及储集层特征研究等方面取得了很大的进展,总结了碎屑流主控、碎屑流与河流主控、河流主控的冲积扇沉积构型模式(Nilsenetal.,1982;Stanistreet and McCarthy,1993;Blair and Mcpherson,1998;吴胜和等,2012;喻宸等,2016),并分析了冲积扇受控于断层活动、物源岩性条件及不同级次基准面旋回的作用机理(Fernandezetal.,1993;朱筱敏,2008;Watersetal.,2010;吴胜和等,2016)。发育于盆地边缘的同生正断层既是油气向冲积扇粗碎屑岩运移的主要通道,又起着阻止油气逸散的作用,同时直接控制盆地边缘可容空间的分布(林畅松等,2000;任建业等,2004;雷振宇等,2005;冯有良,2006;冯有良和徐秀生,2006;孟祥超等,2009;Fengetal.,2013),影响了冲积扇沉积过程与沉积特征。受地貌特征及断层活动强度差异影响,不同区域扇体几何形态及规模存在较大差异(Ezquerroetal.,2019)。前人利用物理模拟实验研究了逆断层正牵引构造控制下冲积扇沉积过程(冯文杰等,2017a)及挤压性、拉张性、走滑性盆地背景下断层活动与扇体的耦合关系(Fabienetal.,2015),提出了不同背景下冲积扇发育样式及其特点,实验发现构造活动产生的可容空间分布差异对沉积砂体的分散和充填控制明显,同时这一控制作用也显著地在冲积扇沉积物中体现出来(Francescoetal.,2018)。

国内对冲积扇的研究主要集中在西部地区,如准噶尔盆地逆断层控制下的粗粒冲积扇(陈欢庆等,2014a,2014b,2015;冯文杰等,2015,2017b;印森林等,2016a,2016b,2017);国外学者对冲积扇的研究主要利用地球化学及灾害地质研究方法,针对构造作用对冲积扇形态的影响及古气候特征进行分析(Giles,2010;Dani⊇letal.,2017;Francescoetal.,2018),而中国东部渤海湾盆地、澳大利亚塞杜纳盆地等拉张盆地边缘正断层控制的冲积扇储集层的研究较少。为了认识正断层构造控制下冲积扇沉积过程,探讨发育在不同正断层背景下冲积扇沉积特征差异,为油气储集层研究提供断层控制冲积扇沉积体的技术支撑,利用水槽模拟实验有针对性地对正断层构造控制下的冲积扇沉积过程进行实验模拟,其结果具有理论探讨价值与实际应用价值。

2 实验装置与实验设计

2.1 实验装置与数据采集方法

本次研究于中国石油天然气集团公司油气储层长江大学沉积模拟重点实验室完成。根据Fabien等(2015)的构造运动模拟实验过程及Clarke(2015)的冲积扇模拟实验成果,结合现有实验室条件,设置了由泥沙搅拌机、模拟山口、模拟断层、摄录装置、冲积扇沉积区、测量装置6部分组成的沉积模拟装置(图 1)。泥沙搅拌机负责碎屑物质搅拌及控制释放速度,并通过模拟山口将沉积物输送到沉积区,模拟山口下端与沉积区顶部水平连接。沉积区分为上盘、下盘2个部分,总规模200cm×200cm,模拟断层位于沉积区正中,横跨整个沉积区。为了准确观测冲积扇沉积过程及其沉积特征,实验过程中全程录像、拍照,并在每轮放水过程结束后检测扇体三维形态坐标,模拟实验结束后对实验扇体进行切片,拍摄切片所得剖面全景照片。

①—泥沙搅拌机;②—模拟山口;③—模拟断层;④—冲积扇沉积区;⑤—测量装置;⑥—摄录装置

A—放水14.0imin瞬间,碎屑流;b—放水22.0imin瞬间,牵引流

2.2 实验方案

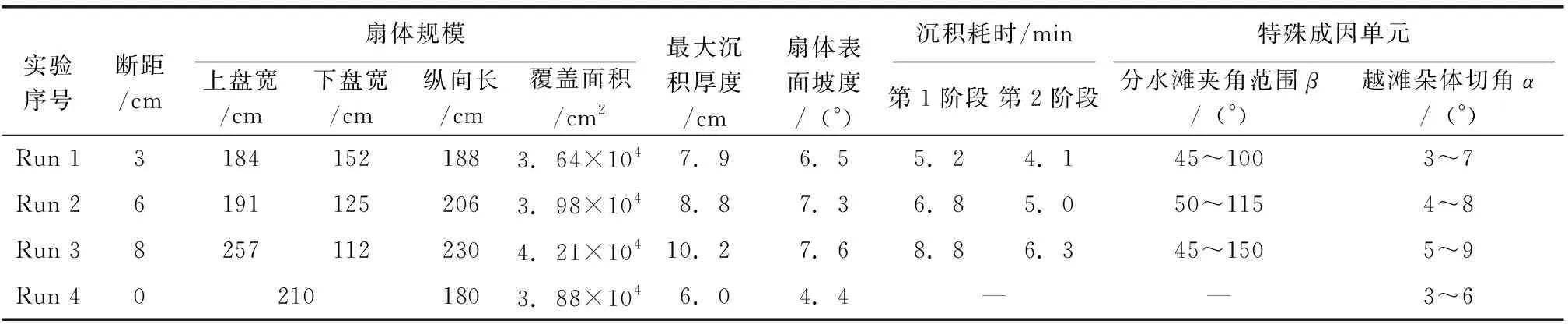

为了更好地探究正断层构造对冲积扇的影响,依据前人对准噶尔盆地西北缘三叠系克下组冲积扇(陈欢庆等,2014a,2014b,2015;冯文杰等,2015,2017b;印森林等,2016a,2016b,2017;石若峰等,2017)及现代白杨河冲积扇(刘大卫等,2018;靳军等,2019)沉积背景与沉积特征研究基础,利用模拟实验还原单一物源供给、碎屑流主控—河流改造的冲积扇沉积过程。本次研究共先后完成4组实验,为了与预计实验砂体厚度10icm呈定量的对应关系,根据实验室条件,参照ACS泥石流跳动系数(Adametal.,2008),设置其中3组实验的正断层断距大小分别为3icm,6icm,8icm,同时设置无断层对照实验1组。

每组实验由4个放水期次组成(表 1),每个期次发生1~2次主要的高流态洪水事件和多次低流态牵引流沉积事件。为模拟现实冲积扇的沉积物,使沉积物分异更明显,选择粗沙(含砾)、中细沙(河沙)、泥伴水,比例 2︰3︰1,分别模拟现实中砾石相—细砾岩相沉积颗粒、粗砂岩—泥质砂岩相沉积颗粒、泥岩相沉积颗粒。根据实验规模及实验材料的沉积速率,每一期放水设定为9imin,其中碎屑流放水时间与牵引流放水时间之比约为 2︰1(表 1)。每期放水间隔期间测量扇体的厚度及扇体展布范围。4期放水结束后,按25cm×25cm的规格对实验扇体切片分析。

3 正断层控制下冲积扇沉积过程与特殊成因单元

3.1 冲积扇沉积过程及沉积特点

实验发现,在一般冲积扇(Run 4)发育过程中,扇体规模受物源供给的碎屑物质多少的影响,呈现出以模拟山口为轴心、辐射状发育的较规则扇形,扇体表面径流在扇体表面有规则摆动,自山口至扇缘砂体连贯。在不受构造运动影响的实验条件下,碎屑流作用期间形成1条较宽的主水道,其他位置发生漫溢(图 2-a);在牵引流作用期间扇体表面发育多条径流水道,使沉积物分布更加均匀(图 2-b)。在上述实验过程中,2个时期水道摆动均较频繁,在实验期间发育的所有水道均在扇体表面发生迁移,迁移范围波及整个扇体表面,水道及沉积物泄载位置主要受扇体自身的砂体厚度差异及初始底形影响。

A—第Ⅰ期放水0.2imin瞬间;b—第Ⅱ期放水3.0imin瞬间;c—第Ⅲ期放水2.0imin瞬间;d—第Ⅳ期放水1.0imin瞬间;e—Run 2扇体纵剖面

而正断层影响下冲积扇沉积过程差异较大,具体可分为3个阶段,以Run 2(图 3)为例。冲积扇发育第1阶段: 断层处上、下盘存在高度差,上盘可容空间大,沉积物自模拟山口流出后在下盘沉积过路,并于上盘断层附近快速泄载堆积(图 3-a),流经断层的沉积物受断层影响再次分选,粗沙、砾石等粗颗粒在断坡上堆积成一套近三角形的沙砾坝(即分水滩),坝体沿断坡不断攀升,主水流携碎屑物质流经分水滩位置受阻后分流,并携较细碎屑颗粒沿断面在分水滩两侧沉积,上盘扇体横向展宽(图 3-b);冲积扇发育第2阶段: 断层处分水滩沉积厚度与断距相当,上盘扇体高度与下盘基准面相近,水道携碎屑物质在上盘发育的大倾角扇面上越过分水滩加速向扇缘推进,扇体纵向延伸(图 3-c),下盘水道分汊并频繁摆动,水道溢岸形成侧积砂体并发育斜列沙坝,沙坝表面出现大面积的漫溢和串沟现象,分水滩尖端沿断坡逆向发育,致上、下盘砂体逐渐连片(图 3-e);冲积扇发育第3阶段: 断层位置上、下盘砂体连贯发育,分水滩消失(图 3-d),冲积扇受断层影响逐渐减小,下盘扇体表面分支水道数量增多,沙坝横向发育,因上盘扇体坡度较大,随碎屑物质不断供给,上盘扇体纵向发育明显,整体形态及沉积现象趋向一般冲积扇。在每期放水过程中,碎屑流作用期间易形成1条顺物源的主水道,使冲积扇纵向发育;而在牵引流作用期间沉积物在下盘沉积或在断层处侵蚀分水滩并沿断面分流,使冲积扇横向发育。

3.2 特殊成因单元

受上下盘高差影响,冲积扇沉积过程与扇体形态同一般冲积扇有较大差异。经实验冲积扇砂体解剖研究,首次提出正断层控制下冲积扇具有3种特殊成因单元: 分水滩(图 4-a)、断面朵体(图 4-b)及越滩朵体(图 4-c)。

图 4 正断层控制下冲积扇沉积模式及特殊成因单元Fig.4 Model and special genetic unit of alluvial fans under normal fault control

A—第Ⅰ期放水0.5imin上盘瞬间;b—第Ⅰ期放水3.0imin上盘瞬间;c—第Ⅱ期放水1.0imin上盘瞬间;d—第Ⅱ期放水5.0imin上盘瞬间

3.2.1 分水滩成因单元

分水滩是碎屑流冲出模拟山口并经下盘过路后,受上下盘高差影响,在上盘断层处受阻,造成流速降低,继而大量碎屑物质快速泄载堆砌而成的一套粗颗粒堆积体。

实验过程观察发现,碎屑流在下盘沉积区受底形阻力小,只有少量沉积物在下盘及断层面保留下来,一旦下盘流体接触到断坡,便沿断坡加速前进,直到在上盘近断层处发生突发性受阻,造成流速骤减,并快速堆积(图 5-a),发育一定规模的堆积体对后来的水流具有阻碍分流作用,进一步加快了堆积体沿断层面的横向生长。同时受牵引流及下盘分支水道等低能态水道对堆积体的改造作用影响,使得沙砾堆积体整体形态近似呈尖端指向物源的三角形,随着沉积物的不断供给,向物源方向逆断坡生长。在此过程中,分水滩位置遭受侵蚀作用明显,中—细沙很难保留下来,使得此处沉积物粒度持续增长,砂体形态也愈加稳定。

沉积结果表明,在冲积扇发育的3个不同阶段,分水滩成因单元表现出不同的沉积及形态特征,以Run 2为例。冲积扇发育第1阶段(图 5-b),分水滩是断层上盘扇体的主要沉积单元,碎屑流中粗沙、砾主要集中在分水滩尖端及两侧,分水滩尖端夹角(β)在110°±20°之间,此时分水滩沉积作用远远大于侵蚀作用,分水滩两侧出现新的可容空间,低能态流体遇分水滩尖端分流后,携沉积物沿断面横向发育,形成断面朵体,使上盘扇体横向展宽;冲积扇发育第2阶段(图 5-c),因分水滩及断面朵体的垂向生长,上盘扇体轴部扇缘处成为新的可容空间,分水滩尖端夹角(β)在90°±10°之间,此时,分水滩的垂向叠置减小了断层处上、下盘之间的高差,下盘携沉积物的水道在断层处所受阻力减小,主水流流经分水滩表面,侵蚀分水滩后在扇缘处形成新的越滩朵体,上盘扇体纵向发育,且分水滩位置、形态不稳定,此时分水滩受侵蚀作用大于沉积作用;冲积扇发育第3阶段(图 5-d),分水滩位置由断层附近迁移至断层下盘,分水滩尖端夹角(β)在50°±10°之间,受水道汇聚及侵蚀作用影响,分水滩夹角和规模逐渐减小直至消失。

分水滩实质上是由碎屑流受阻后快速泄载形成的,与一般冲积扇扇中辫流砂岛不同的是,分水滩是发育在断层的低部位,并沿断层最低点和最高点连线逆向发育成一套粗粒砂体,它的存在使得水道在扇体表面的迁移规模受限,是扇体发育的形态及规模与一般冲积扇发生差异的主要因素。因此,其沉积物分选也与一般冲积扇存在较大的差异,主要体现在2个方面:其一,粗粒碎屑物(尤其是砾、粗沙)比例更大,而较细粒的沉积物比例较小(图 6);其二,沉积构造以块状为主,碎屑颗粒分选差异性大。同时分水滩的规模和砂体厚度也是断层历史发育过程的直接反馈。

图 6 正断层控制下冲积扇不同部位沉积物粒度分布对比Fig.6 Comparison of sediment grain size distribution in different parts of alluvial fan under normal fault control

图 7 断面朵体示意图Fig.7 Schematic diagram of fault plane-dominated lobe

3.2.2 断面朵体

断面朵体是在分水滩具备一定规模后,因主水道在分水滩尖端受阻分流后沿着分水滩与断面所成沟道横向延伸,沉积物在分水滩两侧泄载而形成的一种碎屑流朵体(图 7)。

沉积结果表明,断面朵体主要发育在冲积扇的第1沉积阶段及第2沉积阶段,并在不同阶段表现出不同的沉积及形态特征。冲积扇发育第1阶段,分水滩形态稳定且尖端夹角大,流经下盘的碎屑流受到分水滩的阻挡而发生分流和偏转,流向分别为180°±60°方向,并在分水滩两侧发生沉积,形成多个期次的碎屑流朵体,使上盘扇体横向展宽(图 8-a)。由于多数粗碎屑在分水滩尖端受阻后沉积下来,断面朵体整体砂体粒度由分水滩尖端向朵体前缘逐渐变小,前缘处偶见洪水期滑塌沉积的少量粗粒。

冲积扇发育第2阶段,由于分水滩的垂向生长,分水滩厚度与断距相近(图 5-c)。水动力较强时,碎屑流在断层处所受阻力大大减小,易越过分水滩纵向发育,断面朵体不发育(图 8-b);水动力较弱时,分水滩因被侵蚀,其尖端夹角逐渐减小,水流偏转后的流向逐渐偏转为180°±45°方向(图 8-c)。此时断面朵体发育位置受断面影响减小,其发育位置主要受控于原有断面朵体叠置所形成的间隙沟道。

与一般冲积扇碎屑流朵体不同,因断面朵体与分水滩属于伴生关系,除扇面水道位置影响外,分水滩的位置、形态直接影响了断面朵体的发育位置及砂体粒度,同时断层的存在限制了断面朵体的规模,其与扇体相接位置所形成的沟道,向断面朵体提供了横向发育的有利通道,因此扇体横向延伸规模远超一般冲积扇。在3种特殊成因单元中断面朵体水动力条件最弱,粒度最小(图 6),分选最好。

A—第1阶段初期,分水滩及横向发育的断面朵体;b—第2阶段中期,分水滩、断面朵体及刚开始发育的越滩朵体;c—第2阶段末期,分水滩被侵蚀,断面朵体叠置发育;d—第2阶段初期,越滩朵体在分水滩尾部发育;e—第3阶段,越滩朵体大规模发育

3.2.3 越滩朵体

越滩朵体是碎屑流流经分水滩位置后在分水滩尾部沉积的一种碎屑流朵体。其受控于因分水滩发育及水流的流向偏转造成的可容空间的差异分布,水道侵蚀分水滩并在分水滩尾部发生沉积。

沉积结果表明,越滩朵体主要发育在冲积扇的第2沉积阶段及第3沉积阶段,并在不同阶段表现出相似的沉积及形态特征。冲积扇发育第2阶段,由于前一阶段碎屑物质主要在上盘近断层处发育分水滩及断面朵体,分水滩尾部形成新的可容空间(图 5-c)。碎屑流除少量在下盘分流发育斜列沙坝外,大部分高流态流体突破并侵蚀分水滩后携带大量粗颗粒,在扇缘位置快速沉积下来,此时水道形态主要表现为1条顺物源方向的主水道(图 3-d),少见分流,水道摆动幅度小,主要集中在扇体中轴线附近,使得扇体纵向延伸迅速(图 8-d)。低流态流体在下盘侵蚀少量的碎屑颗粒后沉积在原有分水滩被侵蚀位置,并在越滩朵体表面发生漫溢。冲积扇发育第3阶段,此时上、下盘砂体发育连片,由于上下盘高差的存在,形成的扇体表面坡度大,碎屑流出模拟山口受重力作用在扇体表面加速,并沿扇体中轴线纵向延伸,发育大规模越滩朵体叠覆体,扇体纵向生长迅速(图 8-e)。随着碎屑物质的不断供给,越滩朵体叠覆体面积增大,水道摆动频繁,扇体坡度趋于一般冲积扇,越滩朵体逐渐被后期碎屑流朵体覆盖。

表 2 不同断距下扇体展布及砂体数据Table 2 Data of lower fan body distribution and sandbody with different fault throw

图 9 越滩朵体示意图Fig.9 Schematic diagram of over-bar lobe

越滩朵体不直接受断层影响,而是受控于上盘可容空间的分布,每一期次越滩朵体前缘与底形的夹角α(图 3-e)由断坡向扇缘逐渐减小,每期朵体的平面展布逐渐变大。与一般冲积扇碎屑流朵体不同,越滩朵体发育在扇体轴线两侧,控制着扇体的纵向延伸规模,同时由于扇体坡度大、分水滩砂体粒度大,朵体前缘存在大量粗颗粒,整体粒度大于断面朵体(图 9)。

图 10 不同断距下扇体展布示意图Fig.10 Schematic diagram of fan body distribution with different fault throw

4 不同断距正断层对冲积扇控制作用差异

断距大小对冲积扇沉积过程的控制作用主要体现在2个方面: 首先,断距大小决定了上下盘间的高度差,改变上盘可容空间的大小,进而影响了冲积扇3个沉积阶段的相对沉积时长,在相同时间或相同沉积物总量的情况下,扇体展布规模及上下盘砂体连通性产生了较大差异;其次,不同断距正断层影响下,分水滩的沉积样式发生改变,影响了朵体的发育期次和分支水道数量,进而决定了碎屑颗粒的分布规律。

4.1 断距对冲积扇沉积过程及形态控制

实验发现,断层对冲积扇发育的3个阶段均产生影响,且表现形式具有差异性(图 10,表 2)。在第1阶段,断层的断距越小,该阶段的沉积耗时越短,分水滩形态变换越快,进而影响水道分流、改道愈加频繁,所得到的扇体规模更大,砂体更薄;在第2阶段,断层的断距越小,上盘可容空间越小,扇体坡度更加平缓,进而造成在该阶段的径流水道分支和改道频繁,发育更多的小型碎屑流朵体,使扇体形态快速地趋于饱和,所得到的扇体形态更容易保存下来;由于前2个阶段上盘所发育的扇体因断距不同,而产生的扇体表面坡度差异,直接影响后期扇体沉积过程;在第3阶段,断层的断距越大,形成的扇体坡度越大,扇体表面水道发育越集中于扇体中轴处,且发育的单个水道规模更大,扇体纵向发育更快,扇体展布范围更大。

实验最终的扇体展布及砂体厚度数据分析显示(图 10,表 2),受断距较大正断层控制下的冲积扇,上盘的沉积范围更大,下盘的沉积范围更小,但整体规模更大。与一般冲积扇相比,断层的发育使碎屑物质更易分布在具有较大可容空间的上盘,其发育过程和发育规模具有明显差异,断层的断距越大,这一差异越明显。

4.2 断距对冲积扇特殊成因单元控制

断层对冲积扇发育过程和发育规模的影响,主要由其所特有的3种特殊成因单元的规模和样式差异造成(表 2)。

实验表明,受断距差异的影响,分水滩的叠置样式及尖端夹角有明显不同。分水滩垂向发育的最大厚度与断距大小相近,所以,断距越大,分水滩所能发育的规模和叠置期数越多(图 11),断坡对水道加速的效果越强,分水滩形态也越难保留下来,碎屑颗粒排列更加杂乱。分水滩上部所发育同期次或不同期次的水道,伴随着断距的增大,水道数量越少,单个水道规模越大。

图 11 不同断距断层处分水滩及水道叠置样式(Y=100icm)Fig.11 Superimposed style of distributary gravel bar and channel with different fault throw(Y=100icm)

因不同断距影响下的沉积过程及分水滩特征不同,断面朵体和越滩朵体也存在差异。断距越大,朵体的发育规模越广,这也是造成扇体规模差异的主要原因。断距越大,越滩朵体沉积物中来自分水滩所侵蚀碎屑的占比越大,扇缘处的粗颗粒越多,且每期朵体与底面的切角α更大(图 12)。

图 12 不同断距断层控制下单层砂体与地面夹角α变化曲线Fig.12 Variation curve of the angle α between monolayer sandbody and ground under control of different fault throw

5 同沉积断层扇体发育模式

同沉积断层发育过程中,受容纳空间变化速率与沉积作用速率关系(A/S)的影响主要发育进积型、退积型2种冲积扇沉积模式(图 13)。实验过程中进积型冲积扇主要经历第2阶段和第3阶段,扇体展布范围延展迅速,主要发育越滩朵体;退积型冲积扇主要经历第1阶段和第2阶段,发育分水滩和断面朵体,扇体垂向叠置明显。盘底边缘持续的构造运用为上盘不断提供可容空间,分水滩的垂向叠置期次得到增加,在断层处可发现大段砾石砂体,其中偶见洪水期切割留下的水道沉积砂体,同时断层为扇体表面水道提供的流通通道,使得断面朵体横向延展迅速,增加了扇体横向迁移的可能性,冲积扇向盆地中心位置延伸速度减缓。

图 13 同沉积断层扇体发育模式Fig.13 Development model of synsedimentary fault fan

根据实验中牵引流与碎屑流所表现出的冲积扇形态差异,将冲积扇划分为横向发育和纵向发育2个过程。牵引流主控时,多发育断面朵体,扇体横向发育;碎屑流主控时,多发育越滩朵体,扇体纵向发育(图 13)。同生断层控制下,冲积扇整体实际上是多个沉积期次扇体垂向叠置的复合体,扇体的展布范围受每个期次扇体最大边界共同控制,在扇缘处,某处特定位置砂体的沉积年代,显示了其所属年代的水动力条件。

6 正断层控制下冲积扇沉积构型模式

通过冲积扇水槽模拟实验,明确了正断层构造对冲积扇沉积过程、沉积特征及其内部构型的控制作用,建立了受正断层构造控制的冲积扇的沉积构型模式(图 14)。

图 14 正断层控制的冲积扇构型模式Fig.14 Architecture model of alluvial fan controlled by normal fault

整体上,正断层控制下的冲积扇可分为3个沉积发育阶段: 第1阶段冲积扇沉积主要集中上盘断层附近,发育分水滩和断面朵体;第2阶段,上盘主要发育分水滩及受分水滩影响分异的断面朵体及越滩朵体,下盘发育水道及斜列沙坝;第3阶段,上下盘砂体发育连片,分水滩消失,越滩朵体叠覆体的样式决定了扇体形态。

分水滩主要集中在上盘断坡处,经过多期次碎屑流沉积及牵引流侵蚀后可沿断坡垂向叠置发育多期连通的分水滩复合体。断距越大,其在上盘产生的可容空间越大,进而分水滩发育时间越长,沉积范围和沉积厚度也越大。断面朵体分布于上盘分水滩两侧,其主要受控于低流态流体,朵体个体小、厚度薄,侧向整体表现为多期朵体交错叠置,断距越大,断面朵体沿断面发育规模越大,致扇体横向发育越明显。越滩朵体分布于分水滩尾部,是扇体的主要组成单元,其主要受控于分水滩形态及位置,多期碎屑流发育的越滩朵体叠覆体组成了上盘扇体前缘,是冲积扇发育后期沉积特征趋向一般冲积扇主要因素。断距越大,分水滩形态变化幅度越大,水道分支和摆动频率越高,断面朵体与越滩朵体发育期次越多,内部结构也更趋复杂。

实验解剖发现,正断层控制下的冲积扇由下盘至上盘依次发育斜列沙坝—分水滩—碎屑流朵体(图 14 中的Z-Z′);切物源方向上不同位置剖面具有明显不同的特征,下盘中部复合水道主控两侧发育大规模砂坝(图 14中A-A′);断层处剖面上可见粗粒分水滩叠复合体,两侧发育细粒碎屑流朵体(图 14 中B-B′);上盘中下部由碎屑流朵体复合而成,上部由多期水道叠复体主控(图 14中C-C′)。这与一般冲积扇整体以碎屑流朵体与复合水道为主的内部构型存在较大差异。

正断层断距的不同,对沉积过程的控制作用也存在差异,并导致冲积扇沉积构型特征的差异。若断距较小,则冲积扇下部受控于正断层构造,而上部发育正常冲积扇,当上盘砂体沉积厚度超出断距后,冲积扇形态逐步向正常冲积扇转变,差异逐渐减小;若断距较大,断层下盘几乎不沉积,上盘分水滩的规模和垂向发育期次随着断距增大随之增加,造成越滩朵体发育规模减小,扇体整体形态呈横向展宽。

7 结论

1)应用沉积模拟技术再现了正断层构造控制作用下冲积扇沉积过程。识别了3种特殊成因单元,即分水滩、断面朵体和越滩朵体。并根据3种成因单元的发育时期,将冲积扇的沉积过程分为3个阶段: 第1阶段,主要在上盘发育分水滩和断面朵体;第2阶段,上盘主要发育分水滩及受分水滩影响分异的断面朵体及越滩朵体,下盘发育斜列沙坝;第3阶段,分水滩消失,上下盘砂体连片。

2)正断层断距不同,冲积扇沉积过程具有明显差异,主要体现在对上盘可容空间和分水滩的沉积样式的控制,进而影响了冲积扇的沉积过程和空间展布。持续的构造运动控制了断距的生长,冲积扇朵体的发育规模随之增大,内部分水滩叠置样式愈显复杂。

3)经扇体解剖发现,受控于正断层构造的冲积扇与一般冲积扇的内部构型存在较大差异,纵向上前者依次发育纵向沙坝、分水滩及碎屑流朵体,而后者则整体以碎屑流朵体为主;横向自物源处,前者依次以复合水道主控、分水滩叠复体主控、多期朵体叠复体主控,而后者则均以碎屑流朵体主控、复合水道主控为主。