鲁北平原东部巨淀湖岩心沉积物记录的全新世环境演变*

2020-12-07邹春辉毛龙江

邹春辉 赵 强 毛龙江,3

1 南京信息工程大学科学技术史研究院,江苏南京 210044 2 济南大学水利与环境学院,山东济南 250022 3 南京信息工程大学海洋科学学院,江苏南京 210044

全新世与人类发展联系紧密,其气候变化规律反映了未来气候变化的一般趋势,因而成为PAGES关注的焦点。大量高分辨率地质记录表明,全新世气候温暖湿润,但也存在一系列百年至千年时间尺度大幅度气候突变事件(王绍武和龚道溢,2002;Thompsonetal.,2002;Chenetal.,2016;Wangetal.,2016,2019)。研究全新世气候的时空变化、驱动机制及其对陆地环境影响,可为当今全球变暖提供历史参照,对预测未来可能出现的全球环境变化也具有重要的借鉴意义(Zhangetal.,2000;陈发虎等,2006)。

20世纪90年代以来,学者们利用孢粉、黄土和考古资料等对山东省全新世气候环境变迁展开研究,成果多集中在山东半岛(韩有松与孟广兰,1986;赵济,1992)、鲁南地区(高华中等,2006;彭淑贞等,2007;徐树建,2010;赵全科等,2013)和鲁中山区(刘乐军等,2000;卞学昌,2004;张祖陆等,2005;靳桂云,2006;丁敏等,2011),而对鲁北地区的研究较少,且缺乏基于湖相沉积的高分辨率环境演化成果。巨淀湖地处鲁北平原东部海岸带地区,同时位于中国北方季风区,对于环境演变的响应比较敏感。全新世以来,伴随着黄骅海侵、海退,湖面发生多次波动,处于滨海洼地内的古老的河口海湾在河口三角洲和海岸沙堤不断发展扩大的条件下演变成潟湖,后经注入河流不断淡化最终形成淡水湖。对巨淀湖地区的环境演变进行研究,能够重建湖区过去的气候变化,也可为山东海岸带地区的古气候研究提供新的素材。因此,本研究通过对巨淀湖沉积岩心高分辨率的孢粉和粒度指标分析,结合AMS14C年代序列,重建研究区8900 cal a BP以来的环境变化过程,并结合已有的山东省古气候资料进行综合对比分析,以期为探究山东省全新世环境演变提供参考依据。

1 研究区概况

1.1 地理位置与湖泊演变

巨淀湖又名清水泊、钜定湖,地处黄河下游,坐落于山东省潍坊、东营交界处,位于广饶县东部、寿光市西北部,是鲁北平原东部地区面积最大的古湖泊。巨淀湖长40ikm以上,宽约20ikm。从地貌单元上看,巨淀湖位于弥河、白浪河冲积扇的前缘、海积平原与冲积平原的过渡地带,高程在2~10im之间(张丽娜,2003)。目前,巨淀湖面积逐年缩小,现有湖区面积约16.6ikm2,剩余湖面主要位于寿光境内,是潍坊最大的天然湿地、寿光市唯一的天然湖泊,也是寿光自然面貌保持最原始的地方。

鲁北平原东部沿岸古湖泊的形成受到黄骅海侵及入注河流的共同作用。黄骅海侵于6000 a BP左右达到鼎盛期,此时海面最高,后海水逐渐北退,海平面也随之降低。与此同时,入注河流和沿岸流向莱州湾输送大量泥沙,使得原淹没的平原逐渐干涸并沉积成陆地。河口三角洲和海岸沙堤由此不断发展,处于滨海洼地内的古河口海湾逐渐演变为潟湖,如淄水、时水、镯水等共同入注的河口海湾演变成巨淀湖;白浪河、虞河共同入注的河口海湾演变成为别画湖;弥河入注的河口海湾演变成为黑冢泊(韩美等,2002)(图 1)。

图 1 山东鲁北平原东部巨淀湖及JDH钻孔位置Fig.1 Location of Judian Lake and borehole JDH in the east of Lubei Plain,Shandong Province

1.2 水文地貌与气候

巨淀湖地区属鲁北平原水文地质区的潍北滨海平原水文地质亚区,构造环境主要受郯庐断裂带的控制(张丽娜,2003)。区域地势低平,地貌类型变化层次清楚,由南部山前洪积—冲积平原向北过渡为冲积平原,至莱州湾沿岸过渡为狭窄带状冲积—海积平原和海积平原。河流多为短源入海河流,包括胶莱河、潍河、堤河、白浪河、虞河和弥河等(韩美和孟庆海,1996)(图 1)。该区属于温带季风气候,大陆性特征较为明显,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,受海洋影响较显著。年平均温度12.2i℃,年平均降雨量为559.5imm且主要集中在夏季;年蒸发量达1802.6imm,约为年平均降水量的3倍。植被类型以湿地盐生植被及盐生草甸植被为主,包括芦苇群落、香蒲群落—旱生茅草群落、柽柳群落—盐地碱蓬群落以及光滩湿地等4类植被群落(高美霞等,2009)。

2 材料与方法

2.1 样品采集

2016年7月,在对研究区地质、地貌、植被等进行了全面野外考察、调查的基础上,利用打钻一体机在巨淀湖西部湖区进行样品采集,获得深度为860icm的连续沉积岩心(文中将该孔命名为JDH钻孔,图1)(未见底)。根据沉积物的颜色、结构等特征,JDH钻孔可以划分为6个岩性层段: 0~200icm,为黄褐色粉砂,夹带有腐烂植物残体,局部有少量薄层泥炭,偶见贝壳碎片和少量虫孔;200~375icm,为黄灰色粉砂质砂,偶见少量贝壳碎片;375~560icm,为黄褐色砂质粉砂,局部有少量薄层泥炭,偶见少量贝壳碎片;560~590icm,为灰黄色粉砂质砂;590~800icm,为黄褐色砂质粉砂,局部有少量薄层泥炭,偶见贝壳碎片和少量虫孔;800~860icm,为黄灰色粉砂质砂(图 2)。所采集的岩心沉积物均于PVC岩心管中密封保存并存于减震箱中,之后运回实验室中低温储存以备处理分析。

图 2 山东鲁北平原东部巨淀湖JDH钻孔剖面岩性特征Fig.2 Lithology characteristics of borehole JDH of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province

2.2 样品处理

在实验室处理的过程中,以2~10icm间隔取样,共获得215个样品。样品分析包括AMS14C测年、孢粉鉴定以及粒度的实验室分析。JDH钻孔年代测定由美国BETA年代测定实验室进行AMS14C测年,测试结果用2013INT CAL 软件结合INT CAL 98校正数据库进行年龄校正。

样品的粒度测试在临沂大学的粒度实验室内完成,使用英国Malvern公司生产的马尔文Mastersizer 2000激光粒度仪进行粒度测量。具体实验步骤如下: (1)取0.3~0.5ig样品放入烧杯中,加入10imL的双氧水摇匀、加热煮沸,直至无细小的气泡产生为止;(2)向烧杯中加入10imL浓度10%的稀盐酸,加热煮沸,直到无气泡产生;(3)烧杯中注满蒸馏水并静置12 h,待所有颗粒沉降,去掉上层清液;(4)取10imL浓度为5imol/L的六偏磷酸钠加入烧杯并摇匀,放入超声波清洗仪震荡10imin;(5)将震荡后形成的高分散悬浮液使用激光粒度仪进行粒度测量。马尔文Mastersizer 2000激光粒度仪测量范围为0.02~2000iμm,重复测量误差小于2%。

孢粉鉴定于中国科学院南京地质古生物研究所现代古生物和地层学国家重点实验室完成。以20icm为间隔不等距取样,共取得43块样品,并保证所取每个样品的质量不小于200ig。鉴定中取样50ig,经过泡酸、煮碱、氢氟酸处理脱去矿物质,后用浓盐酸进行氧化,最后过筛集中孢粉,并装管进行镜下鉴定。

3 结果

3.1 年代测定

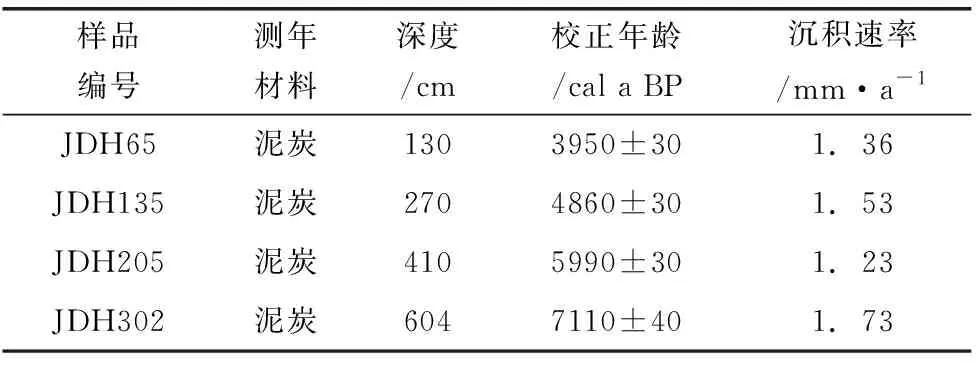

全新世以来巨淀湖钻孔沉积连续无间断,符合取得有机沉积物进行AMS14C测年的要求。 在0~860icm共取得4个AMS14C测年数据,其与深度呈现很好的线性关系(R2=0.99)(图 3)。 结合巨淀湖年代与深度的关系以及前人的研究方法(Longetal.,1992),得到巨淀湖湖泊沉积物4个年代与深度的对应关系(表 1)。 其他层位的年代则根据已获得的年代利用沉积速率进行线性内插外推获得,得到岩心顶部年代为3150 cal a BP,岩心底部年代为8900 cal a BP,由此建立了巨淀湖岩心精确的年代框架。

图 3 山东鲁北平原东部巨淀湖JDH钻孔年代—深度模式Fig.3 Age-depth model of borehole JDH of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province

图 4 山东鲁北平原东部巨淀湖JDH钻孔沉积物粒度参数随深度变化曲线Fig.4 Variation curves of grain size parameters with depth of core sediments from borehole JDH of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province

表 1 山东鲁北平原东部巨淀湖钻孔沉积物AMS14C年代Table 1 AMS14C dating of core sediments of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province

3.2 粒度分析

表 2 山东鲁北平原东部巨淀湖钻孔JDH岩心沉积物粒度组成及参数特征(样品数: 215)Table 2 Particle size composition and parameter characteristics of core sediments from borehole JDH of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province(215 samples)

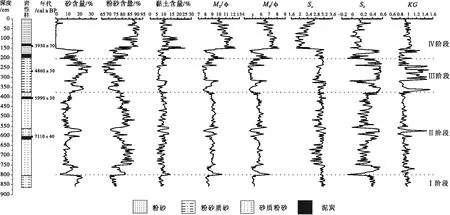

根据JDH钻孔沉积物粒度各参数变化特征,结合部分层位介形虫和有孔虫的分析,可将整个剖面粒度与沉积环境的变化细分为4个阶段(图 4):

Ⅰ阶段(800~860icm): 此阶段砂的平均含量为18.84%,粉砂的平均含量为73.35%,黏土的平均含量为7.81%。砂的平均含量处于整个剖面较高的阶段,平均粒径整体较小。分选系数变化范围在2.98~3.25之间,显示分选很差。对本层位4个微体样品的分析发现,仅顶部样见1枚有孔虫和14瓣淡水介形类,下部未见任何生物标本,推测此时沉积环境为泛滥平原和积水洼地,分选效能差,水动力较弱。

Ⅱ阶段(375~800icm): 此阶段砂的平均含量为10.26%,粉砂的平均含量为80.41%,黏土的平均含量为9.33%,粉砂的含量达到整个剖面的较高值,黏土和砂的含量较相近。与前一阶段相比,平均粒径变化幅度不大。分选系数在650~750icm层间波动降低,显示分选程度转好,该层应为海滩—滨岸相沉积环境。此环境中在波浪往复运动作用下,沉积物受到多次搬运和分选,细的泥质等颗粒被搬运到离岸较远处,故其分选程度转好,水动力条件较强。此后海平面上升,沉积环境演变为潟湖—浅海,沉积物分选系数增大,分选效能下降,水动力条件减弱。

Ⅲ阶段(200~375icm): 此阶段砂的平均含量为17.83%,粉砂的平均含量为74.23%,黏土的平均含量为7.95%。同时中值粒径和粉砂的含量下降到剖面最低值,分选系数较大,分选性很差,水动力条件减弱。结合本阶段样品中介形类整体显示低分异度(种数)、高优势度(标本数量)的特征,加之低盐种为主,故判断为稍开放潟湖相沉积。

Ⅳ阶段(0~200icm): 此阶段0~149icm,砂平均含量为0.35%,粉砂平均含量为87.86%,黏土的平均含量为11.78%。期间出现了2个明显的峰值: 黏土的含量在149icm处达到了整个剖面的峰值25.44%,粉砂的含量在43icm处达到了整个剖面的峰值92.49%。其中黏土的含量在97icm、143icm和149icm处深度有小幅度的升高,而对应粉砂含量变化与其相反。149~200icm,砂含量相比0~149icm出现显著升高,黏土含量降低。3种粒径含量波动频繁,对应深度的含量出现较大变化,显示了沉积环境的显著转变。本阶段层位中有孔虫分析显示,以中国地方性著名的广温低盐种多变小假九字虫PseudononionellavariabilisZheng为主,次之为世界性广温广盐种毕克卷转虫变种Ammoniabeccariivars.(Lineé),结合出现指示成土作用的根管,判断此阶段沉积环境为湿草甸土与受到风暴潮影响的积水低平原。

3.3 孢粉分析

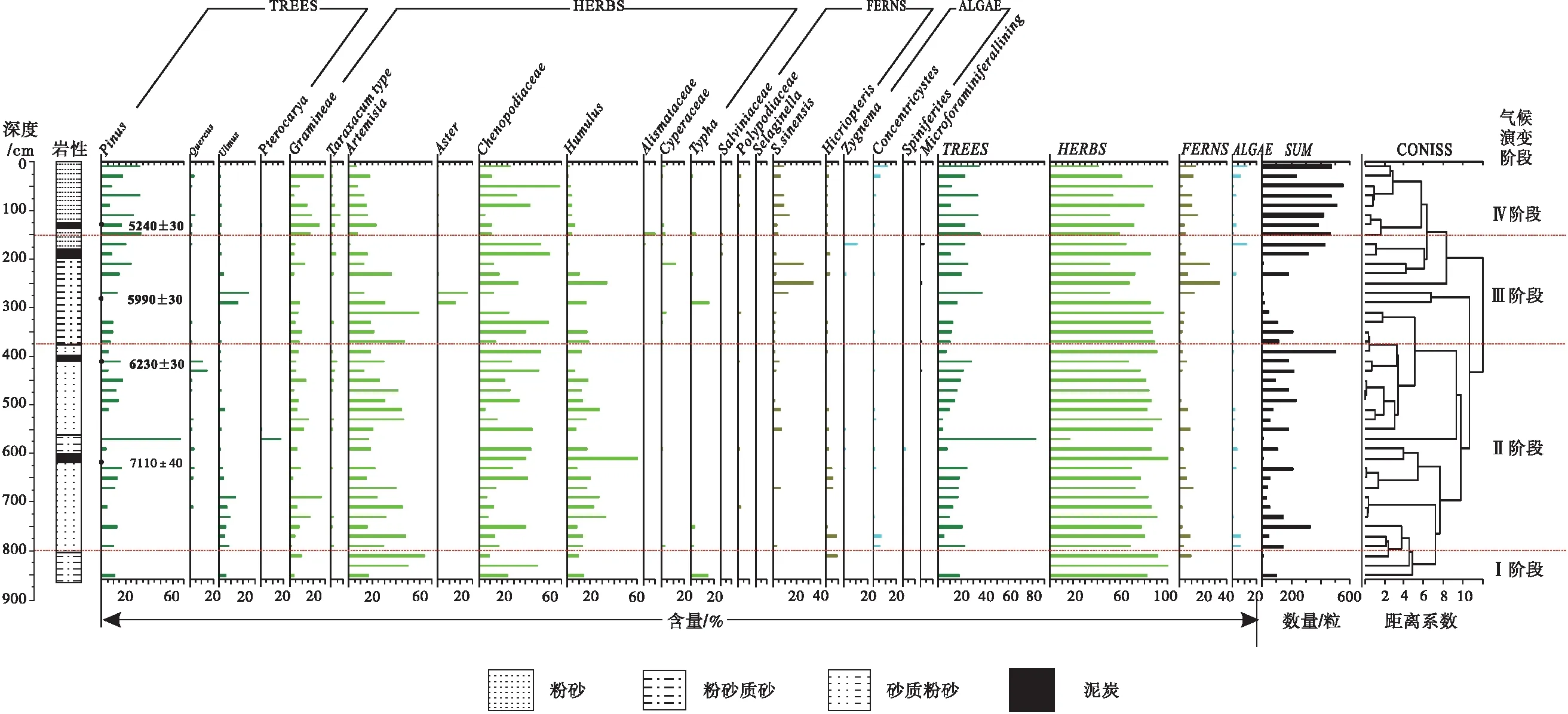

JDH钻孔0~860icm已鉴定的43个孢粉样品中,共鉴定出57个孢粉属(科)。其中,木本植物19个属(科),草本植物20个属(科),蕨类植物12个属(科),藻类植物6个属(科)。除个别孢粉贫乏的样品外,其他所有样品均含有较为丰富的孢粉,平均每个样品统计183粒,最多统计了498粒/样,最少为108粒/样,可以满足分析的需要。

孢粉组合以草本植物为主,平均含量为68.3%,最高达到95.7%;其次为木本植物花粉,平均含量为21.3%;蕨类植物及藻类出现较少,平均含量分别为6.3%和4.1%。在草本植物花粉中,藜科Chenopodiaceae的含量最高,平均含量为53.6%,其次禾本科Gramineae、蒿属Artemisia和葎草属Humulus含量较高,喜湿的莎草科Cype-raceae、水生草本植物花粉香蒲属Typha和狐尾藻属Myriophyllum有一定含量,菊科(蒲公英型)Taraxacum type、紫菀属Aster、苍耳属Xanthium、败酱科Valerianaceae、十字花科Cruciferae、蓼属Polygonum、毛茛科Ranunculaceae、唐松草属Tha-lictrum、唇形科Labiatae、锦葵科Malvaceae、茜草科Rubiaceae、石竹科Carophyllaceae、泽泻科Ali-smataceae等有少量出现。木本植物花粉以松属Pinus为主,平均含量为78.4%;落叶阔叶类花粉其次,见有栎属Quercus、桦属Betula、榛属Corylus、桤木属Alnus、鹅耳枥属Carpinus、榆属Ulmus、胡桃属Juglans、枫杨属Pterocarya、椴树属Tilia、盐肤木属Rhus、叶底珠属Securinega、蔷薇科Rosaceae;其余如麻黄属Ephedra、铁杉属Tsuga、大戟科Euphorbiaceae、野桐属Mallotus、桑科Moraceae、芸香科Rutaceae也有少量出现。蕨类植物孢子主要以中华卷柏Selaginellasinensis和里白属Hicriopteris为主,水龙骨科Polypodiaceae及水蕨属Ceratopteris等零星见到。藻类植物孢子以淡水的盘星藻属Pediastrum和环纹藻属Concentricystes为主,沟鞭藻类刺甲藻属Spiniferites和钵球藻属Chystroei-sphaeridia偶见。由此,选择剖面中孢粉含量大于1%、生态意义较大的孢粉属种,绘制主要孢粉属种百分比图(图 5)。此处孢粉组合划分的4个阶段与粒度纵向变化的4个阶段并不完全对应,这是由于二者所指示的环境意义不同。孢粉组合是反映气候环境演变的首要指标,而粒度作为辅助指标用以揭示古湖的沉积过程和沉积动力,由此补充揭示湖区的气候环境变化。

图 5 山东鲁北平原东部巨淀湖JDH钻孔沉积物孢粉化石含量百分比图Fig.5 Percentage of spores and pollen fossils of core sediments from borehole JDH of Judian Lake in the east of Lubei Plain,Shandong Province

A—巨淀湖岩心松属Pinus百分含量,华北地区;b—湖光岩玛珥湖沉积物叶绿素a吸收率,华南地区;c—金川泥炭δ13C记录,东北地区;d—董哥洞石笋 δ18O 记录,西南地区;e—敦德冰芯 δ18O 记 录,西北地区。灰色柱条表示降雨减少、气温降低时期

4 讨论

4.1 巨淀湖湖泊沉积物记录的中全新世环境演变

依据JDH钻孔孢粉组合,结合粒度参数变化特征分析,可将8900 cal a BP以来的巨淀湖地区中全新世以来的气候环境演变分为以下4个阶段:

Ⅰ阶段(8900—7625 cal a BP): 本阶段草本植物花粉占据绝对优势,以蒿属Artemisia和藜科Chenopodiaceae为主,木本植物花粉以松属Pinus和榆属Ulmus为主。从蒿属Artemisia/(蒿属Artemisia+藜科Chenopodiaceae)之比持续上升可以看出,降水逐渐增多,湿润有所程度加强。结合松属Pinus含量降低、榆属Ulmus含量升高的情况,可知气候逐渐由冷转暖,气温上升。粒度指标显示,砂的含量经历2次波动上升后下降,中值粒径稍有变细,揭示湖泊水动力由强转弱,湖泊水位降低。总体上,本阶段反映了气候由冷干向暖湿的转变。

Ⅱ阶段(7625—6810 cal a BP): 本阶段孢粉仍以草本植物花粉为主且比例较大,其中以蒿属Artemisia和藜科Chenopodiaceae含量最高,禾本科Gramineae和葎草属Humulus次之;木本植物花粉以松属Pinus为主,栎属Quercus和榆属Ulmus次之。与上一阶段相比,蒿属Artemisia有小幅降低,伴随着藜科Chenopodiaceae含量的升高,表明降水减少,湿润程度降低。同时木本植物的分析结果显示松属Pinus/栎属Quercus的比值升高,且榆属Ulmus含量大幅降低,表明气候变凉变干。粒度指标显示中值粒径整体变化较稳定,粗颗粒含量较上一阶段有所减少,水动力稍减弱。在7150~6810 cal a BP各指标出现剧烈波动,与松属Pinus含量达到整个剖面最大值相对应,指示了1次气温降低事件。这一事件在中国北部季风边缘区以及中北部岱海湖也有相似记录(Lietal.,2004;黄小忠等,2019)。

Ⅲ阶段(6810—4435 cal a BP): 本阶段草本植物花粉仍以蒿属Artemisia和藜科Chenopodiaceae为主,紫菀属Aster、 莎草科Cyperaceae和香蒲属Typha也有出现。 蒿属Artemisia/(蒿属Artemisia+藜科Chenopodiaceae)的比值经历了由大变小又增大的过程,又出现喜湿的莎草科Cyperaceae、 水生草本植物花粉香蒲属Typha和部分蕨类植物在个别层位含量较高情况,可知此阶段降水增多,湿润条件较好。 木本植物花粉中松属Pinus含量降低,栎属Quercus、 榆属Ulmus含量升高,反映了气温由寒冷向温暖的转变。 粒度分析显示,5450 cal a BP左右平均粒径波动频繁,粒径变化幅度大,结合蒿属Artemisia/(蒿属Artemisia+藜科Chenopodiaceae)之比大幅降低,松属Pinus含量逐渐升高,说明了此时气候变冷变干。 总体上,本阶段气候体现了全新世中期整体暖湿气候的特征,但也存在气候波动。

Ⅳ阶段(4435—3150 cal a BP): 本阶段花粉浓度较高,仍然以草本植物为主,以藜科Chenopodiaceae、禾本科Gramineae、蒿属Artemisia为主,喜湿的莎草科Cyperaceae、水生草本植物花粉香蒲属Typha和狐尾藻属Myriophyllum少量出现。木本植物花粉含量较上一阶段有所上升,平均含量达到23.46%,仍以松属为主,落叶阔叶类花粉少量出现,但种类较上一阶段偏多,见有栎属Quercus、桦属Betula、榆属Ulmus、枫杨属Pterocarya等。依据蒿属Artemisia/(蒿属Artemisia+藜科Chenopo-dia-ceae)之比有小幅降低,且伴随着禾本科花粉的大量增加以及蕨类植物孢子平均含量略微减少的情况,可推测本阶段湿润程度稍有降低。松属Pinus在本段的平均含量达到最高,栎属Quercus、榆属Ulmus的含量极低,反映了气候比较寒冷。粒度分析显示,4090 cal a BP左右砂的含量最低,说明此时期水动力条件减弱,携带能力下降;结合松属Pinus含量达到整个剖面最大值以及蒿属Artemisia含量也几乎降为0的情况,可知此时指示气候干冷。综上所述,本阶段气候整体呈冷湿的特征,其间也存在温度小幅回升,并且在4100 cal a BP左右存在1次较强烈的干冷事件。

总体来看,JDH岩心沉积物反映的湖区全新世环境变化,与韩有松等(1996)利用天津北塘P8孔孢粉和海相门类化石组合重建的莱州湾南岸平原中全新世以来的气候环境演变具有很大的相似性。同时,张丽娜(2003)指出,中全新世气温大幅回暖,进入古湖泊发展的兴盛时期;晚全新世气候温凉偏干,为古湖泊的收缩时期。鲁北平原东部沿岸古湖泊的消亡与气候变化、河道迁徙以及人类活动有着密切的关系。其中气候变化是古湖泊消亡的根本原因,河流改道是古湖泊消亡的直接原因,而人类活动则进一步加速了古湖泊的消亡(张维英等,2003)。

4.2 气候突变事件

4.2.1 5450—5280 cal a BP期间的降温事件与中国季风区5.5 ka BP事件对比

5450—5280 cal a BP,JDH钻孔松属Pinus、藜科Chenopodiaceae的含量显著增加,蒿属Artemisia、栎属Quercus和榆属Ulmus含量的减低,揭示了气候向冷干的转变。在全球许多地区,许多文献资料也记录此次发生在全新世中期的气候变冷、变干事件,一般将其命名为5.5 ka BP事件。Magny等(2006)综合分析了南北半球的海洋和陆地多种环境代用指标序列,证明5.5 ka BP事件具有全球性。在中国也有很多地区对此事件存在响应(图 6),如鲁东南地区的全新世地球化学指标分析显示沂沭河流域在5200 a BP左右出现降温事件(高华中等,2006);华南地区湖光岩玛珥湖沉积物中表现为叶绿素a浓度于5500—5000 a BP达到最低值(吴旭东等,2011);东北地区表现为金川泥炭纤维素δ13C值在5500 a BP左右开始升高并于5000 a BP达到最高(洪业汤和李汉鼎,1997);敦德冰芯δ18O 值在6000—5500 a BP出现百分含量下降,而董哥洞δ18O 值在5300iaiBP左右含量上升,二者均指示此时段气温突然降低,气候变冷(卫克勤和林瑞芬,1994;李伟,2015)。此次降温事件的驱动机制可能与太阳辐射减少导致的赤道辐合带南移和大西洋经向翻转环流减弱导致的亚洲夏季风减弱有关(李东等,2016)。经过对比可以发现,JDH钻孔岩心反映的5450—5280 cal a BP发生的降温事件与其他地区相近时段发生的降温事件具有一致性。但在不同地区的记录中,此次事件的表现形式和开始时间有所差异,这可能是由于气候代用指标不同以及测年误差所致,也有可能是气候事件的响应存在着区域差异,具体的原因还需进一步厘清。

A—巨淀湖岩心松属Pinus百分含量,华北地区;b—董哥洞石笋 δ18O 记录,西南地区;c—太师庄泥炭δ13C记录,华北地区;d—西藏错鄂湖沉积物Rb/Sr记录,西部地区;e—神农架石笋 δ18O 记录,华中地区。灰色柱条表示降雨减少时期

根据山东半岛滨海平原区中全新世海相层14C年龄数据,认为该区全新世海侵起始于8000—7000 a BP,至6000 a BP左右海面达到最高(李道高,1995)。此后由于海平面下降及陆地淤长,出现海退过程。本区寿光市郭井子附近遗留下的1条贝壳堤便是海水退去过程中留下的古岸线的显著标志,其贝壳堤上层年龄为5680±110 a BP(赵希涛,1980;彭贵,1984)。由此可推测5450—5280 cal a BP期间气候变冷变干,海平面随之下降,滨海洼地内的古河口海湾逐渐演变为潟湖。

4.2.2 4160—4090 cal a BP期间的降温事件与中国季风区4.2 ka BP事件对比

4160—4090 cal a BP,JDH钻孔岩心松属Pinus、藜科Chenopodiaceae花粉含量急剧增加,同时蒿属Artemisia、喜温的禾本科Gramineae、喜湿的莎草科Cyperaceae以及水生草本香蒲属Typha含量下降,各项孢粉证据均指示此时气温降低、降水减少,气候变得干冷。4.2 ka BP事件是发生在中全新世大暖期的一次气候变冷事件,并在世界范围内的中低纬度和亚热带地区,如亚洲、欧洲、非洲和北美洲的记录在开始时间、持续时间和强弱程度上表现相似(Bondetal.,1999;Morosetal.,2004)。此事件在中国也普遍存在,如在华中地区神农架山宝洞表现为4300 a BP前后δ18O 值在约200 a内迅速正偏1‰(邵晓华等,2006);青藏高原地区错鄂湖表现为4200 a BP前后,反映风化程度的微量元素Rb/Sr值出现峰值(吴艳宏等,2006);重庆新涯洞表现为4400—4100 a BP期间δ18O 的含量在200ia的时间尺度内上升了约1.61%(王建力等,2010);河北太师庄表现为泥炭δ13C值在4800—4200 a BP大幅升高(靳桂云与刘东生,2001)(图 7)。Marchant 和Hooghiemstra(2004)对非洲和南美洲本时段气候突变的证据进行大量分析后发现,4.2 ka BP事件是多种因素综合作用的环境表现。北半球中低纬度地区在中全新世以来,太阳辐射持续减少,一方面导致赤道辐合带和北半球副热带高压控制区南移,造成该地区降雨减少以及热带地表植被恶化;另一方面可能导致北大西洋浮冰增加,温盐环流减弱,降低了北半球低—髙纬度的热量交换,从而使整个北半球中低纬季风减弱(谭亮成等,2008)。对比可知,巨淀湖地区4160—4090 cal a BP期间所发生的气候突变事件与季风区4.2 ka BP的冷事件具有较强的一致性。

此外,本区4160—4090 cal a BP期间所发生的冷干事件伴随着海平面进一步下降,海水不断北退,在莱州湾南岸的潍县央子村至峰台村一带发现有较新的贝壳堤出露。此道贝壳堤为4100—3700 a BP左右的产物,这说明当时海岸线已退至莱州湾南岸的潍县央子村至峰台村一带(赵松龄等,1978;蔡爱智,1981)。海退的过程中,潟湖与海洋隔离,且由于淡水河流的不断入注,潟湖也逐渐淡化。

5 结论

1)鲁北平原东部巨淀湖JDH钻孔岩心柱长860icm,岩心顶部年代为3150 cal a BP,岩心底部年代为8900 cal a BP,整体以颗粒偏细的粉砂为主,砂和粉砂的含量变化较大,黏土的含量较稳定。粒度及微体生物分析显示: 800~860icm沉积环境为泛滥平原和积水洼地;375~800icm沉积环境演变为潟湖—浅海;200~375icm为稍开放潟湖相沉积;0~200icm沉积环境为湿草甸土与受到风暴潮影响的积水低平原。孢粉分析显示草本植物占据绝对优势,主要以藜科Chenopodiaceae和禾本科Gramineae含量较高;其次为木本植物花粉,以松属Pinus为主,落叶阔叶类花粉次之,见有栎属Quercus、桦属Betula等;蕨类植物及藻类出现较少。

2)根据JDH钻孔剖面孢粉组合,结合粒度参数变化特征分析可知: 8900—7625 cal a BP期间,气候温暖湿润;7625—6810 cal a BP期间,气候变凉变干;6810—4435 cal a BP期间,气候进入较稳定的暖湿期,但也存在小幅波动;4435—3150 cal a BP期间,气候整体呈寒冷湿润的特征,期间也存在小幅气温回升。

3)巨淀湖地区的气候特征记录了中全新世5450—5280 cal a BP和4160—4090 cal a BP期间出现的明显冷干事件,这也与中国乃至全球范围内的地质气候记录存在一致性。这可能是受到太阳辐射变化导致的赤道辐合带南移、大洋海表温度的变化以及地表植被的反馈作用影响的结果。