胆管结石患者ERCP术后肠道菌群变化的临床研究

2020-12-02黄彦彭欢房媛媛

黄彦 彭欢 房媛媛

【摘要】 目的 分析胆管结石患者内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP)术后肠道菌群的变化。

方法 选取90例胆管结石患者作为观察组, 另选取90例正常健康志愿者作為对照组。观察组患者分别于ERCP手术前后进行粪便检查, 对照组只需进行一次粪便检查。对比两组研究对象细菌属类群以及细菌门类群。结果 观察组手术前细菌属类群总占比为35.6%, 明显低于对照组的53.3%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组手术前细菌门类群总占比为83.3%, 明显高于对照组的65.6%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组手术后细菌属类群总占比为37.8%, 明显低于对照组的53.3%, 差异具有统计学意义(χ2=4.390, P=0.036<0.05)。观察组手术后细菌门类群总占比为84.4%, 明显高于对照组的65.6%, 差异具有统计学意义(χ2=8.563, P=0.003<0.05)。结论 由于人体肠道菌群变化较为多样, 因此, 研究胆管结石患者肠道菌群的变化可在一定程度上预防胆管结石的形成, 为临床治疗胆管结石患者提供可靠的依据。

【关键词】 胆管结石;内镜下逆行胰胆管造影术;肠道菌群变化

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.30.024

胆管结石是一种常见的胆道疾病, 患病后患者主要表现为上腹部疼痛、部分患者可出现发热等临床症状。目前主要以手术治疗为主要治疗方式[1]。ERCP模式是近年来广泛应用于治疗胆管结石患者的手术方式, 具有治疗疗效高、切口小等优势。但部分文献研究表明, 胆管结石的形成与患者体内的肠道菌群失调有所关联, 而患者在手术后出现的腹痛等不良反应也可能是由于患者肠道菌群失调所造成的[2]。对此, 本次实验针对本院收治的胆管结石患者的肠道菌群进行研究, 旨在分析胆管结石患者肠道菌群变化与患者结石形成的关系, 为临床治疗胆管结石患者提供可靠的依据, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2016年1月~2020年6月于本院治疗的90例胆管结石患者作为观察组, 另选取同期90例正常健康志愿者作为对照组。观察组中男

46例, 女44例;年龄23~56岁, 平均年龄(39.6±5.6)岁。对照组中男47例, 女43例;年龄23~59岁, 平均年龄(39.5±6.5)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。观察组患者均由临床检查确诊为胆管结石患者;本次实验观察组患者均采用ERCP方式进行治疗;本次实验所有参与者均未患有严重心血管等疾病;在本次实验前1个月内未使用过抗生素等药物治疗;两组研究对象均知情本次实验并签署同意书, 可开展实验。

1. 2 方法 观察组患者分别于ERCP手术前后将其粪便选取10 g左右进行检查;对照组只需进行一次粪便检查。检查方式为:将患者样本选取0.2 g左右放置在离心管后, 将其放在70℃左右的水浴锅中5 min, 随后将其离心, 另选取干净的试管滴入上清液, 将试管放在70℃左右的水浴锅中10 min, 随后加入与上清液相同比例的无水乙醇将其混匀, 吸附柱后离心, 静放2 min。

1. 3 观察指标 对比两组研究对象细菌属类群以及细菌门类群。其中细菌属类群包括肠球菌属、志贺氏菌属、双歧杆菌属、拟杆菌属、柔嫩梭菌属;细菌门类群包括厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门。

1. 4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

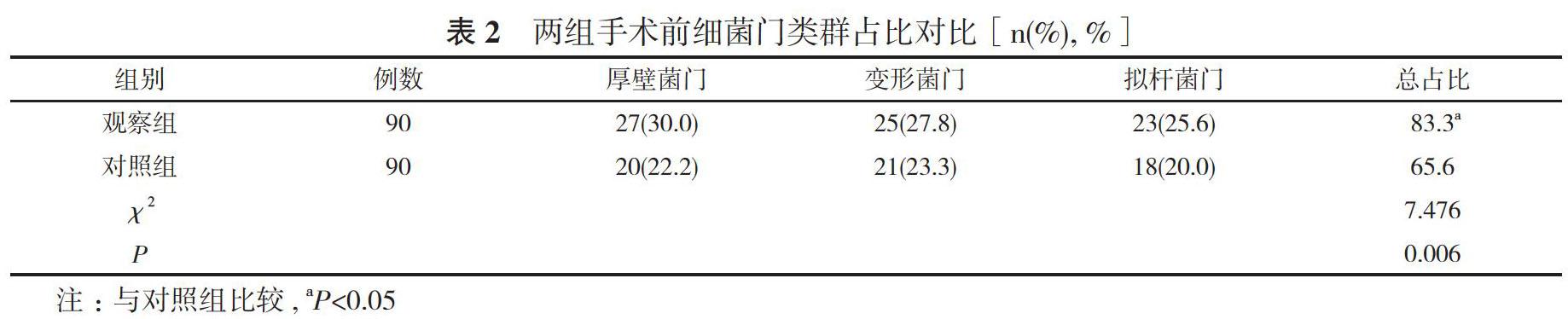

2. 1 两组手术前细菌属类群对比 观察组手术前细菌属类群总占比为35.6%, 明显低于对照组的53.3%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

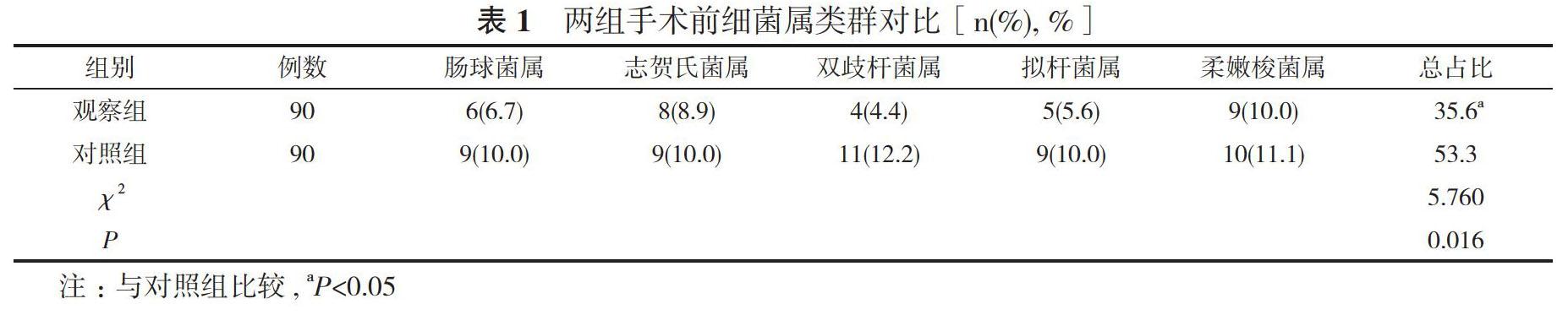

2. 2 两组手术前细菌门类群占比对比 观察组手术前细菌门类群总占比为83.3%, 明显高于对照组的65.6%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2. 3 两组手术后细菌属类群对比 观察组手术后肠球菌属、志贺氏菌属、双歧杆菌属、拟杆菌属、柔嫩梭菌属占比分别为6.7%(6/90)、6.7%(6/90)、5.5%(5/90)、7.8%(7/90)、11.1%(10/90), 总占比为37.8%;观察组手术后细菌属类群总占比明显低于对照组, 差异具有统计学意义(χ2=4.390, P=0.036<0.05)。

2. 4 两组手术后细菌门类群对比 观察组手术后厚壁菌门、变形菌门、拟杆菌门占比分别为27.8%(25/90)、27.8%(25/90)、28.9%(26/90), 总占比为84.4%;观察组手术后细菌门类群总占比明显高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

胆管结石主要是由于患者胆汁淤积和胆道受到感染等, 在肝内、外胆管内形成的结石, 是常见的胆道系统疾病之一, 根据患者结石所在的部位可将其分为肝外胆管结石以及肝内胆管结石。据相关调查显示, 我国是胆石症的高发地区, 肝内、外胆管结石约占所有结石症的40%左右, 近年来随着我国胆囊结石发病率的逐年升高, 由胆囊结石掉入胆管所继发的肝外胆管结石发病率也随着明显升高[3]。胆管结石患者的临床症状需取决于患者是否存在胆道感染现象, 多数患者表现为上腹部疼痛以及上腹部隐痛, 随着病情的发展, 患者可出现寒战等临床症状。此外胆管结石的形成也可在一定程度上造成患者肝功能损伤、胆源性胰腺炎、胆汁性肝硬化、胆管癌等严重并发症的出现, 给患者的生命安全造成极大的威胁。胆管结石主要致病因素包括胆管狭窄、胆管节段性扩张、胆道内存在虫卵等, 也可由于营养不良、机体代谢紊乱等造成。一般情况下, 胆管结石患者多发生在胆固醇异常、体重超标后胆囊收缩功能受到损害、胃肠功能紊乱合并糖尿病等疾病人群。胆道感染和胆汁淤积是胆管结石所形成的基本条件, 在患者胆道遭受到感染后, 患者胆汁中的细菌分泌葡萄糖醛酸酶、黏液以及磷脂酶A1等物质, 使胆红素钙过于饱和、沉淀而造成胆结石的形成, 此外, 胆道淤积现象也间接加速了胆管结石的形成。有学者认为, 胆管结石患者主要发病因素之一可能是包括患者肠道内存在的细菌感染, 人体中肠肝螺杆菌可在一定程度上促进患者体内胆固醇结石形成, 提高患者结石症发生率。近年来, 随着医学研究的不断深入, 有研究学者发现, 胆管结石患者体内的胆汁中存在只有在胃腔中才会存在的幽门螺杆菌, 因此提出胆囊结石患者的发病是否与患者肠道菌群失调紊乱有关[4]。肠道菌群是人体肠道中正常的微生物, 如双歧杆菌等, 可影响人体体重、免疫力等, 能够参与糖类以及蛋白质的代谢, 促进患者体内铁等矿物质的吸收[5]。此外正常人体中的菌群需要维持特定的比例才能维持人体的健康, 正常情况下人体内的肠道微生物处于一种动态平衡状态, 肠道微生物的存在能够保护人体健康, 如体内微生物平衡出现紊乱时, 肠道菌群数量、种类等发生一定变化后, 患者极可能遭受到致病菌的感染, 影响肠胃正常的消化吸收功能, 从而造成肠道免疫力低下, 促进肠道疾病的发展进程。据相关学者研究调查表明, 相较于健康人群, 胆管结石患者体内的肠道菌群比例明显发生变化, 由此证明, 胆管结石的形成可能与患者体内肠道菌群的变化有关, 当患者体内出现胆管结石的情况下, 患者肠道菌群中的细菌门类占比明显升高, 细菌属类群占比明显降低, 也由此证明, 胆管结石的形成与患者肠道菌群变化有着至关重要的关系[6]。

本次实验针对本院收治的胆管结石患者在手术前后进行肠道菌群变化研究, 研究结果表明:观察组手术前细菌属类群总占比为35.6%, 明显低于对照组的53.3%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组手术前细菌门类群总占比为83.3%, 明显高于对照组的65.6%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组手术后细菌属类群总占比为37.8%, 明显低于对照组的53.3%, 差异具有统计学意义(χ2=4.390, P=0.036<0.05)。观察组手术后细菌门类群总占比为84.4%, 明显高于对照组的65.6%, 差异具有统计学意义(χ2=8.563, P=0.003<0.05)。由该研究数据证明, 患者体内肠道菌群的变化与患者胆管结石的形成存在一定的关联。手术治疗是目前临床最为有效的治疗方法, 但在临床相关实验中, 针对患者在ERCP术后是否会对患者肠道菌群造成一定程度的影响并无太多文献记载。但本次研究结果显示, 在患者手术后, 患者肠道菌群变化并未得到太大改善。多数患者在临床手术治疗后对肠道菌群影响较少, 而在患者手术后出现的腹泻等不良反应则可能是由于患者体内肠道菌群仍未得到改善所造成, 并且, 这一现象在临床诊疗过程中通常容易被研究学者忽略。

综上所述, 人体中肠道菌群存在数量以及种类较多, 且菌群变化复杂多样, 因此, 研究胆管结石患者肠道菌群的变化可在一定程度上预防胆管结石的形成, 为临床治疗胆管结石患者提供可靠的依据。

参考文献

[1] 何泽华, 何宛蓉, 李泉, 等. 胆管结石并积气患者内镜下十二指肠乳头及胆管病变的特点. 世界华人消化杂志, 2018, 26(7):465-473.

[2] 陈安妮, 王慧, 周燕妮, 等. 肝内胆管结石病原菌监测及抗菌药物使用合理性分析. 广东药科大学学报, 2017, 33(3):388-392.

[3] 张莉. 肝内外胆管结石术后早期肠内营养的疗效及护理. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(23):138.

[4] 蒋兆彦, 胡海, 韩天权, 等. 肠道菌群改变与胆固醇结石病. 外科理论与实践, 2019, 24(2):6-8.

[5] 徐紅云, 陈弟, 袁文丽, 等. 胆结石合并胆道感染病原菌谱及耐药机制分析. 中国抗生素杂志, 2018, 43(10):96-100.

[6] 娄乔, 钟远. 结直肠癌患者肠道菌群结构变化的分析. 国际检验医学杂志, 2017, 38(23):3337-3339.

[收稿日期:2020-07-15]