区域旅游景区可达性评价及旅游空间结构优化分析

——以皖北文化生态旅游区为例

2020-12-01江进德

吕 丽,胡 静,江进德

1.华中师范大学城市与环境科学学院,湖北武汉,430079;2.阜阳师范学院历史文化与旅游学院,安徽阜阳,236032;3.中国旅游研究院武汉分院,湖北武汉,430079

1 相关研究与问题提出

旅游空间结构研究一直是旅游地理学的核心研究内容,旅游空间结构表征了旅游活动在地理空间上的投影,对于区域旅游发展状态具有“指示器”的作用[1]。旅游交通系统是旅游空间结构形成的重要连接和纽带,区域可达性的差异对旅游景区的空间分布和演化具有重要的影响,也是进一步优化旅游空间结构的重要依据。如何优化要素资源空间配置与组织,构建区域旅游协同发展空间结构,对提升区域旅游竞争力以及加快区域全域旅游建设具有重要意义[2-3]。

国外区域旅游空间结构的研究内容主要包括旅游空间结构理论的构建[4-5]、区域旅游空间结构的现状特征[6-7]、演变过程和模式[8-9]、布局优化[10-11]、影响机理[12-13]等。区域间存在着客流、经济流等联系,不同学者对空间结构研究的切入点也存在一定的差异。学者们主要从旅游经济网络、旅游客流网络、旅游资源结构、旅游地的中心职能、旅游交通网络等角度切入,运用社会网络分析、中心职能指数、区位熵、引力模型等研究方法分析区域旅游空间结构的发展模式[14-15]。可达性的概念最早由Hansen于1959年提出[16],目前国内外的研究内容主要包括交通可达性测度[17]、可达性格局的演变[18]、公共服务设施的布局[19-20]、 可达性的旅游空间结构响应[21-22]等。旅游景区的空间分布与可达性的布局相结合可以为区域旅游空间结构的优化提供理论支撑[23-24]。

皖北地区的旅游业发展一直落后于皖南地区,随着皖南国际文化旅游区建设上升为国家战略,皖北区域旅游发展与其的差距进一步扩大。皖北地区拥有安徽省近一半的人口,内生客源市场充足,湿地湖泊类、田园生态类、历史文化类、工矿遗迹类等旅游资源较为丰富。但皖北旅游区内单个景区竞争力不强,产品结构单一,规模效应较小,区域旅游内部合作不足。基于此,本文运用GIS空间分析、网络分析等方法,在分析皖北文化生态旅游区旅游空间结构、评价旅游景区可达性分布格局的基础上,提出区域旅游空间结构的优化对策,希望能够为皖北区域旅游振兴、安徽省区域旅游协同发展做出一些有益的参考。

2 研究区域、数据来源与研究方法概况

2.1 研究区域

皖北地区包括皖北六市(淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市、淮南市)及沿淮四县(定远县、凤阳县、明光市、霍邱县)。据2018年皖北六市四县国民经济和社会发展统计公报显示:皖北地区总人口和生产总值分别为3 149.01万人、9 289.81亿元,分别占安徽省总量的49.80%和30.96%。随着大众旅游的逐渐繁荣,以及地方政府对旅游重视程度的逐步提高,各地市旅游业整体快速发展。2018年,皖北旅游总收入达到1 240亿元,旅游总人次达到1.77亿人次,分别占安徽省的17%和24%。

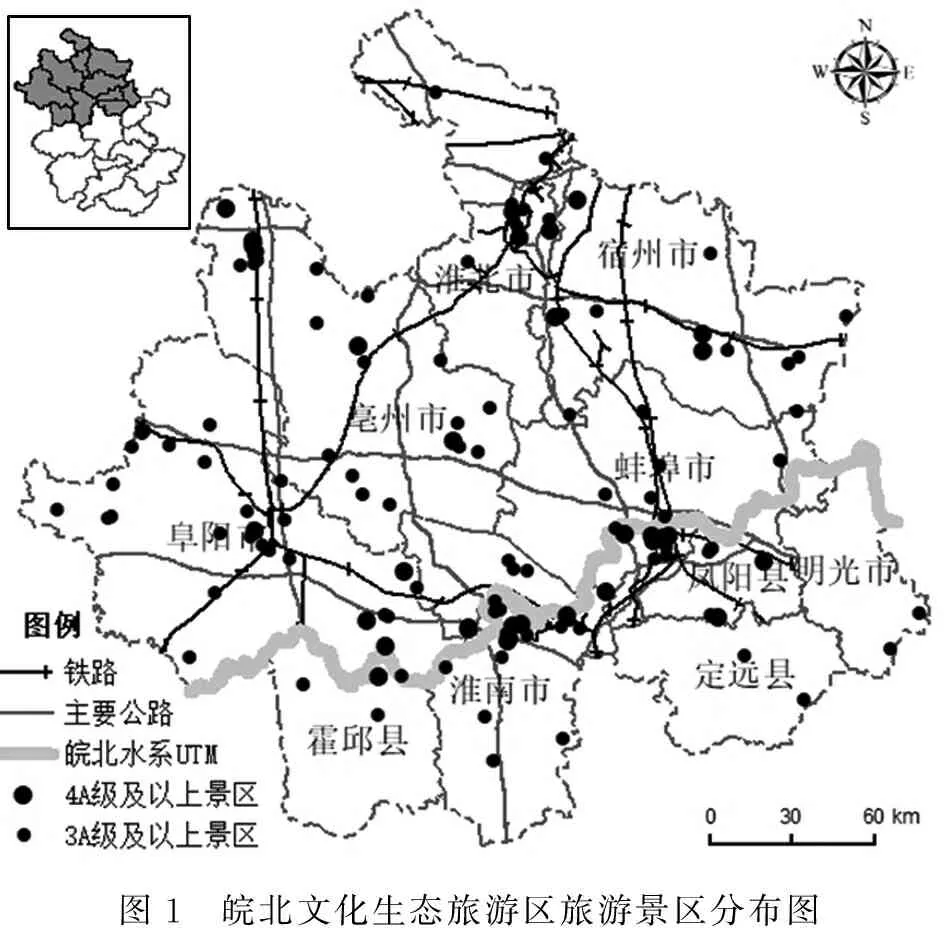

皖北文化生态旅游区位于长江流域文化圈与黄河流域文化圈的交融处,是淮河文化最为灿烂的地区。区域内生态旅游资源类型多样,历史文化氛围浓厚,生态类资源主要以淮河、八里河、焦岗湖、龙子湖等为代表的河湖湿地、乡村生态景观为主,历史文化类资源主要有亳州、寿县区域的曹魏文化、养生文化、楚汉文化等。截至2018年底,安徽省文化和旅游厅官网显示,皖北各类优质旅游资源合计168处,其中,3A级以上景区134处。阜阳市、亳州市和淮南市的A级景区总数最多,其中,阜阳市的A级景区级别最高,拥有皖北地区唯一一家5A景区,淮南市、亳州市和蚌埠市的4A景区最多(图1)。

图1 皖北文化生态旅游区旅游景区分布图

2.2 研究方法

2.2.1 空间结构识别方法

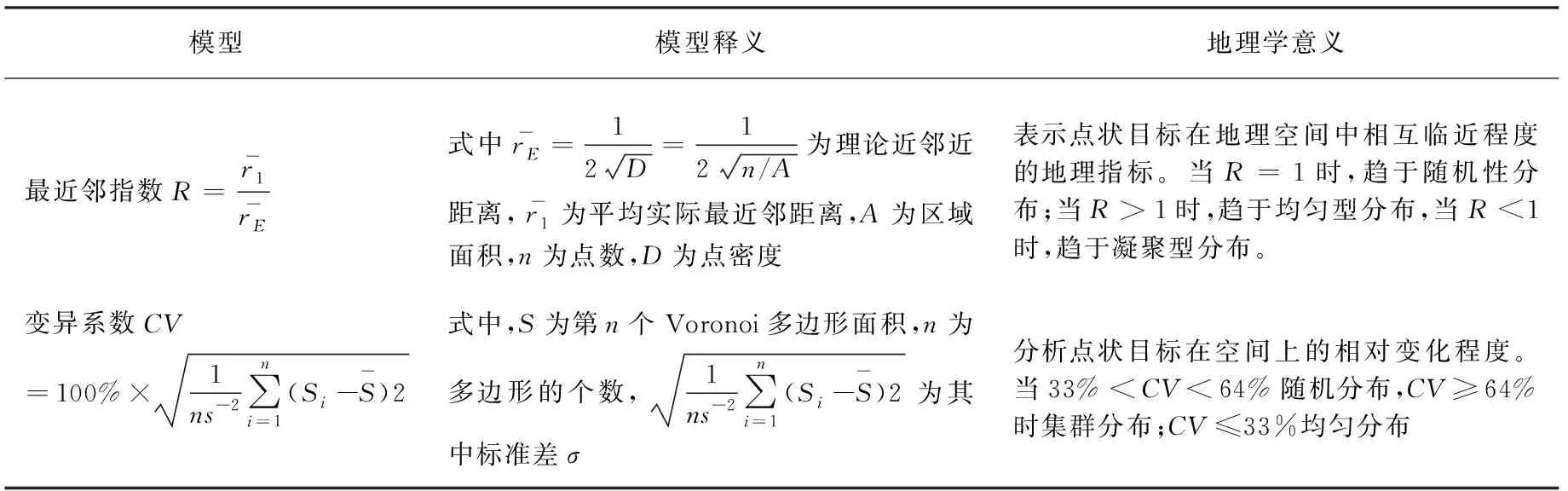

旅游资源空间分布结构指旅游资源在区域空间中相互作用所形成的空间聚集程度及聚集状态,可以从空间分布的类型特征、均衡特征等方面来阐述。一般而言,旅游资源的空间分布类型特征为集聚型、随机型和均匀型三种,定量刻画时可采用最近邻指数、地理集中指数、基尼系数、变异系数、核密度等来判定旅游资源的空间集中特征。本文选取最近邻指数和变异系数表分析旅游资源的空间分布类型特征(表1)。

表1 空间结构研究模型及地理学意义解释

2.2.2 可达性测度方法

本文选取基于矢量数据的最短路径法测度可达性,该方法能够简洁地刻画出旅游景区的交通便利程度,有利于把握旅游景区和交通轴线之间的点—轴空间关系。

皖北区域内交通主要以公路运输为主,尤其在大众旅游背景下,自驾游蓬勃发展,公路交通的可达性对景区发展具有重要影响。此外,短途运输而言,铁路与公路距离差距很小,因此,本研究计算区域可达性时只考虑公路系统。根据国家规定的不同等级道路的同行速度,并参考前人研究成果[23],将高速公路、国道、省道、县道、乡镇道路分别赋予100、80、60、40 km/h的通行速度。区域内客源市场主要基于本土内生市场,因此,选取皖北区域内各县区行政中心作为起点,区内3A级以上景区作为终点,通过Arcgis网络分析,获得各景区的最短通行时间,并计算县域单元内旅游景区的平均通行时间来反映整个县域单元的景区可达性。由于居民到各旅游目的地的最近路径并不一定全是区域内线路,因此,截取了包含皖北区域以及行政边界外50 km以内的交通线路作为路径分析的基础。

2.2.3 中心职能指数法

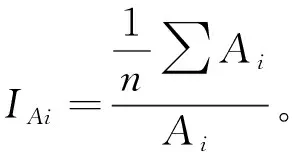

区域旅游地的职能和定位不仅受到旅游资源禀赋、交通通达性的影响,还受到腹地的客源基础、旅游收入和人次以及区域经济水平的影响,因此,选取能够反映城市旅游发展综合水平的六大指标来计算旅游城市的中心职能指数,定量测算区域内的城市的旅游综合发展综合实力,从而确立城市节点的等级[25]。六大指标分别是常住人口(Pi)、人均GDP(Gi)、可进入性指标(Ai)、旅游总收入(Ii);旅游旅游总人数(Ti);景区影响度(Ei)。其中,可进入性指各地市的景区通行时间的均值,景区影响度各地市A级旅游景区影响度的总和,参考沈惊宏和史春云的景区影响度的设定值,将3A、4A、5A级景区分别赋予4、6、8的权重[26-27]。中心职能指数的计算公式如下:

2.2.4 数据来源

文中分析所需的3A级以上景区数据来源于安徽省文化和旅游厅、地方政府网站发布数据,并进行了整理统计。常住人口、人均GDP、旅游总收入、旅游总人次数据来源于各市、县2018年国民经济和社会发展统计公报。

3 旅游景区的空间分布特征

3.1 旅游景区的空间分布类型

旅游资源的空间分布特征可以从空间分布类型和空间分布均衡性两个方面分析。运用最邻近指数分析,得出景区理想临近距离为8 174.55 m,当景区均匀地分布于该区域时理想的临近距离为11 079.32 m,计算出最近邻指数R=0.74<1,说明景区在皖北区域内的分布趋向于集聚分布。由于最邻近指数界定点状目标的空间分布类型的标准上还存在异议,故采用Voronoi多边形面积的变异系数法进一步检验以上结果。以134个3A级以上景区为发生单元,运用ArcGis生成普通Voronoi多边形,并进一步计算多边形的平均面积为418.13 km2,标准差σ为416.76,变异系数CV值为99.67%,进一步说明A级景区的空间分布为集群分布。

3.2 旅游景区的空间分布差异

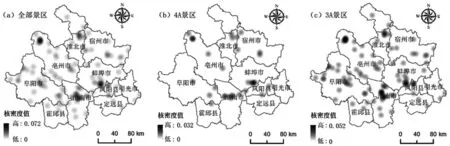

基于景区的空间分布图,运用GIS核密度分析,反映景区的分布密度,结果显示,皖北文化旅游区内旅游景区的分布密度存在显著的空间差异性,全部景区和3A景区的空间分布格局比较相似,主要呈现分散分布的态势,南部地区要高于北部地区。而4A景区的分布主要集中在亳州—阜阳—淮南一线、淮南—蚌埠一线以及淮北—宿州一线(图2)。

图2 皖北文化生态旅游区景区分布的核密度图

从图2中可以看出,空间分布格局基本呈现“大分散、小集聚”的态势,形成了三个景区集聚密度较高的地区,分别是亳州市区、颍上—淮南—蚌埠地区和淮—宿区域的景区组团。亳州和淮南寿县均是国家级历史文化名城,历史文化资源丰富。其中,亳州以中药养生文化、曹魏文化、酒文化的为脉络遗留下来花戏楼、曹操运兵道等历史遗迹;颍上—淮南—蚌埠区域位于淮河流域沿岸,天然的湖泊湿地生态资源禀赋较好,而且在区位上较为靠近省会合肥和长三角区域,经济基础较好,形成了八里河风景区、龙子湖风景区、花鼓灯嘉年华、禾泉农庄、张公山风景区、蓝莓庄园等为代表的湿地休闲、乡村生态休闲的景区组团。同时淮南地区围绕八公山、寿县古城形成了豆腐文化、楚汉文化为内核的景区组团。淮北—宿州区域的密度要低于前两个地区,该区域曾是黄河故道之地,且隋唐大运河通济渠流经此地,本地孕育了特色农业资源、湿地景观、运河文化为代表的一群景区,如淮北四季榴园、南湖公园、皇藏峪森林公园、隋唐运河古镇等。

总体来说,皖北的景区呈分散分布的格局,初步形成了四个较小的景区组团,其中淮河沿岸地区的景区较为密集,且等级较高。这种均衡化景区空间分布特征有利于缩短区内游客的旅行时间,对区域内部的休闲旅游的发展具有一定的推动作用,但是对外却难以形成集聚效应和规模效应,尽管区域内初步形成了3个景区组团,但是缺乏龙头景区的带动作用,景区产品的品质和等级在与周边地区的竞争中难以形成较强的综合竞争力。

4 旅游景区可达性的空间分布特征

4.1 可达性总体空间分布格局

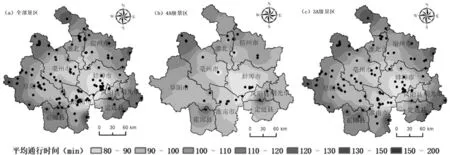

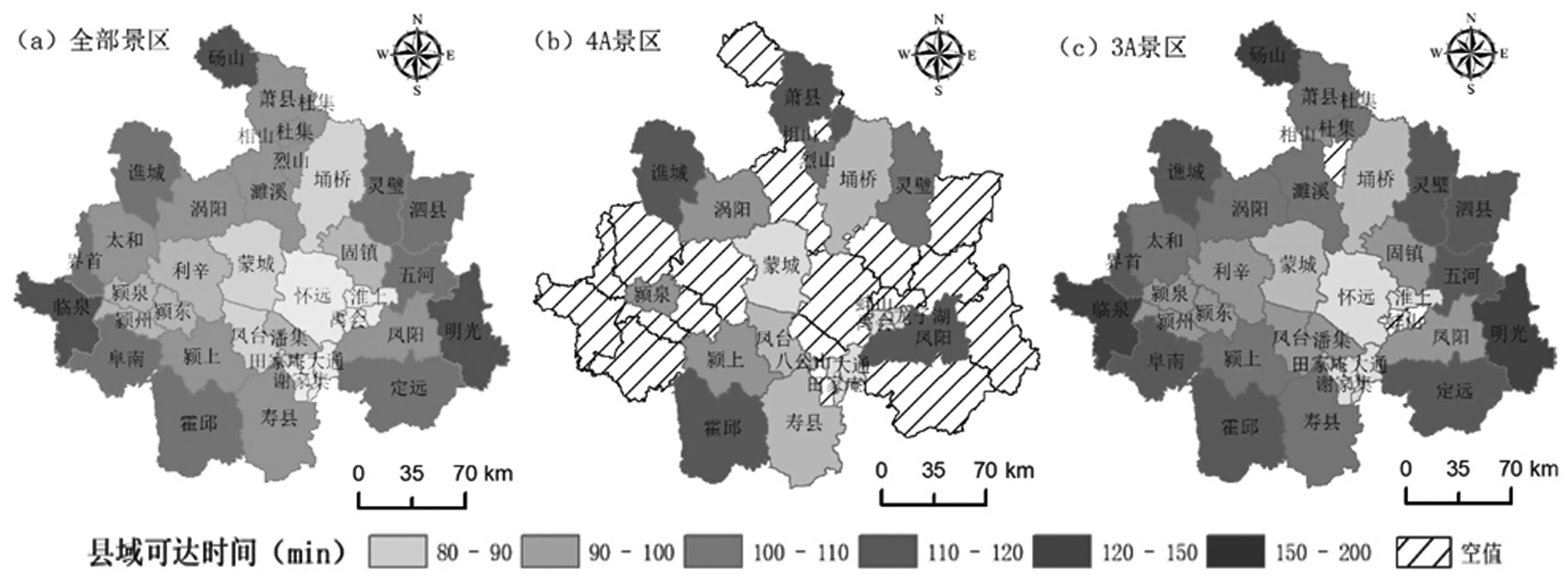

以区域内A级景区为扩散源点,采用Spatial Analyst反距离权重法插值,将区域A级景区可达性划分为80~90 min、>90~100 min、>100~110 min、>110~120 min、>120~130 min、>130~140 min、>140~200 min,得出区域内旅游景区的可达性空间分布格局(图3),并统计了各通行时段内的景区数量的比例和累计比例(表2)。

从可达性的时段分布看,整个区域内景区的可达时间在80~200 min之间,平均的可达时间为113 min,可达性时间在120 min以内的景区数量占比66.42%。全部景区各时段的数量的占比相差不大,相对比较均衡,通行时间在90~100 min的景区数量占比稍多。4A级景区的可达性要优于整体景区和3A级景区的可达性,通行时间处于80~150 min之间,平均通行时间为108 min;74.19%的景区位于120 min以内的可达区域,其中,通行时间在90 min的景区数量占比最多,比例为25.81%。3 A级景区的平均通行时间为114.62min,与整体的通行时间相差不大,与全部景区的时段分布类似,处于90~100 min的可达时间景区最多。从不同时段的分布频率来看,随着通行时间的增加,全部景区和3A级景区的可达性都表现出景区数量先降后升再降的态势,4A景区的数量是一直下降的趋势。

图3 皖北文化生态旅游区旅游景区可达性的空间分布

表2 皖北生态文化旅游区旅游景区可达性的分布频率和累计频率(%)

从可达性的空间分布格局看,不同类型景区的可达性分布格局比较类似,基本呈现出围绕淮南—蚌埠中心城区的圈层结构,空间差异较为显著。可达性最差的区域集中在淮南东南部、宿州北部、亳州北部和滁州南部地区,最大可达时间达到195.53 min。可达性较好的区域主要分布在蚌埠、淮南北部、亳州南部区域。蚌埠、淮南因城市经济基础较好,且靠近省会合肥,路网较为密集,景区可达性延展性好,衰减幅度小,整体上可达性要优于其他地区[23]。

4.2 县域单元可达性的空间分异

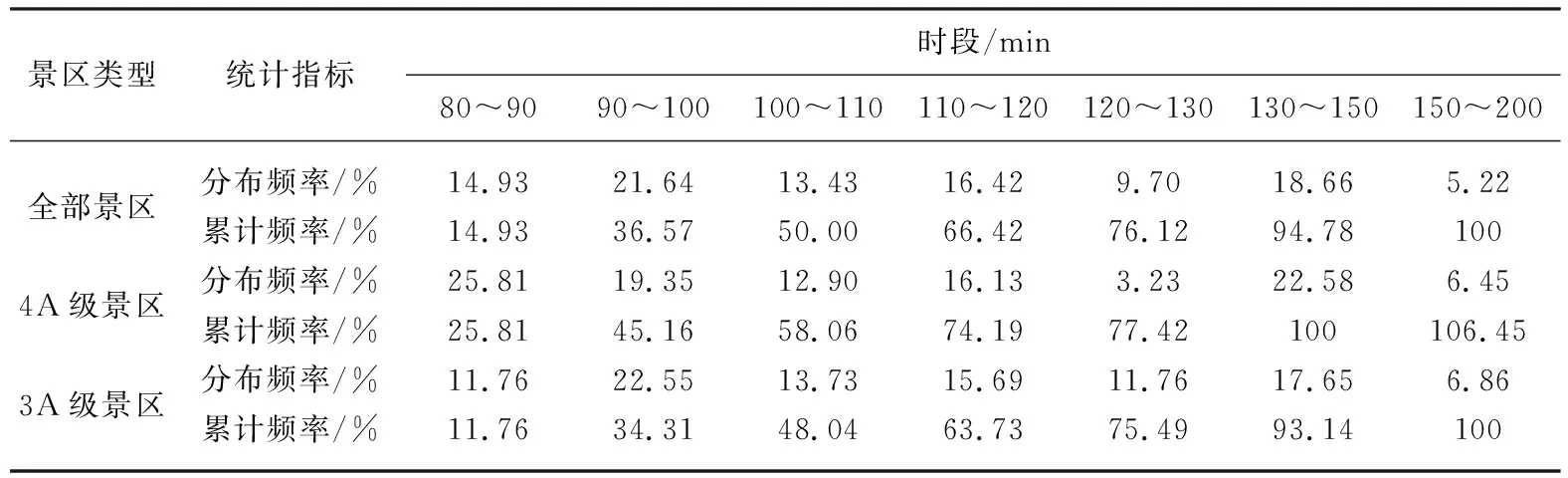

为了更清晰对比各县域单元旅游景区可达性的差异,本研究对皖北文化旅游区按照县域单元对景区可达时间进行了汇总,通过计算平均可达时间得出不同景区县域单元的可达性结果,并将整体可达性划分了6个时段(图4)。

图4 皖北文化生态旅游区县域单元景区的可达性分布

从图4中可以看出,可达性的空间分布呈现围绕蚌埠市、淮南中心城区、蒙城县、淮北中心城区等为核心的圈层结构。全部景区和3A级景区的可达性的空间分布格局较为相似,平均通行时间均在100 min以内。70%的县域景区的可达性分布于120 min以内,但县域景区可达性在>110~120 min的为多,有10个县域单元,3A景区县域可达时间居>100~110 min时段的为多,合计有9个县域单元。景区可达性最优的区域位于蚌埠市,最低可达时间为83 min,皖北区域的东部和西部县域的可达性较差,最差的砀山县,可达时间为170 min。

4A景区的空间分布主要沿亳州—阜阳—淮南一线、亳州—蚌埠一线和淮北—宿州地区,因此,各县域4A景区的可达性分布格局呈现以蒙城、蚌埠为中心的不连续的核心边缘结构。蚌埠—淮南一线、亳州—阜阳—淮南一线的县域的可达性要优于宿州—淮北景区组团。可达性分布于80~90 min中的最多,50%的县域蚌埠中心城区的可达性最优,平均通行时间为84 min,可达性最差的为霍邱县,平均通行时间为140 min。

结合旅游资源的空间分布看,可达性的空间分布与旅游资源的空间分布较为匹配,资源分布密集区的淮南—蚌埠沿线周边的可达性最佳,可达性次之的亳州南部、阜阳东部地区也都是资源分布较多的地区,但是旅游资源分布比较密集的亳州市区的可达性却一般,景区的旅游交通建设需要进一步加大力度。

5 旅游空间结构优化

从前文的分析中可以看出,皖北区域旅游景区和旅游交通发展较为优质的地区主要集中在淮河沿岸的颍上—淮南—蚌埠地区,而其他部分地区处于区域旅游发展的边缘区域,因此,需要进一步优化旅游空间结构,加强区域之间的联系与合作。“点—轴”系统理论是区域发展的基础性理论,众多学者将其应用旅游地空间结构的研究中[26-28]等。在全域旅游背景下,旅游目的地更加注重节点、线路、域面的综合协调发展,“点—轴”的旅游空间结构模式有利于串联起点状旅游资源,打造线性旅游廊道,形成不同主题或功能的旅游区[29-30]。因此,基于“点—轴”系统理论,可以定位皖北区域旅游发展的旅游发展的节点和轴线。

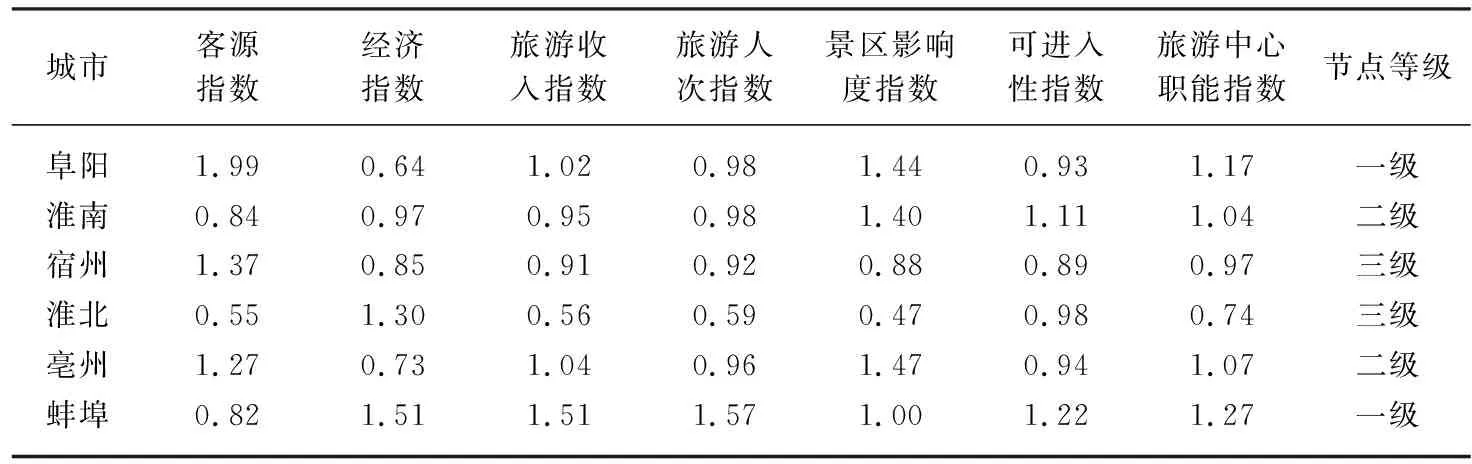

5.1 旅游发展节点的界定

运用中心职能指数法确定各地市发展节点的级别。结果显示,阜阳的客源指数最高,经济指数较优的是阜阳和蚌埠,蚌埠的旅游收入指数和旅游人次指数均最优,旅游景区指数最高的是亳州和阜阳,淮南和蚌埠可进入性表现最好,宿州和淮北在六个方面的表现均较差(表3)。

求算六个指数的均值得到指数皖北六市的中心职能指数,蚌埠市以1.27的相对优势居于首位,其次是阜阳市,中心职能指数为1.17。蚌埠市的资源密度较高、交通和区位优势明显,阜阳市的旅游资源等级较高且资源数量最多,且两城市的旅游收入和旅游人次均居皖北的前列,因此两城市可分别作为区域内一级旅游发展节点。亳州(1.07)和淮南(1.04)的中心职能指数较高,可作为二级发展节点。两城市历史文化旅游资源丰富,A级景区的总数位居皖北六市的前列,景区可达性也较好,可作为二级发展节点。宿州(0.97)和淮北(0.74)的中心职能指数最低,经济发展水平以及旅游业发展水平均较低,旅游收入和人次均处于劣势地位,可作为皖北文化生态旅游区的三级发展节点。

表3 2018年皖北文化生态旅游区各市中心职能指数

5.2 重要发展轴线的界定

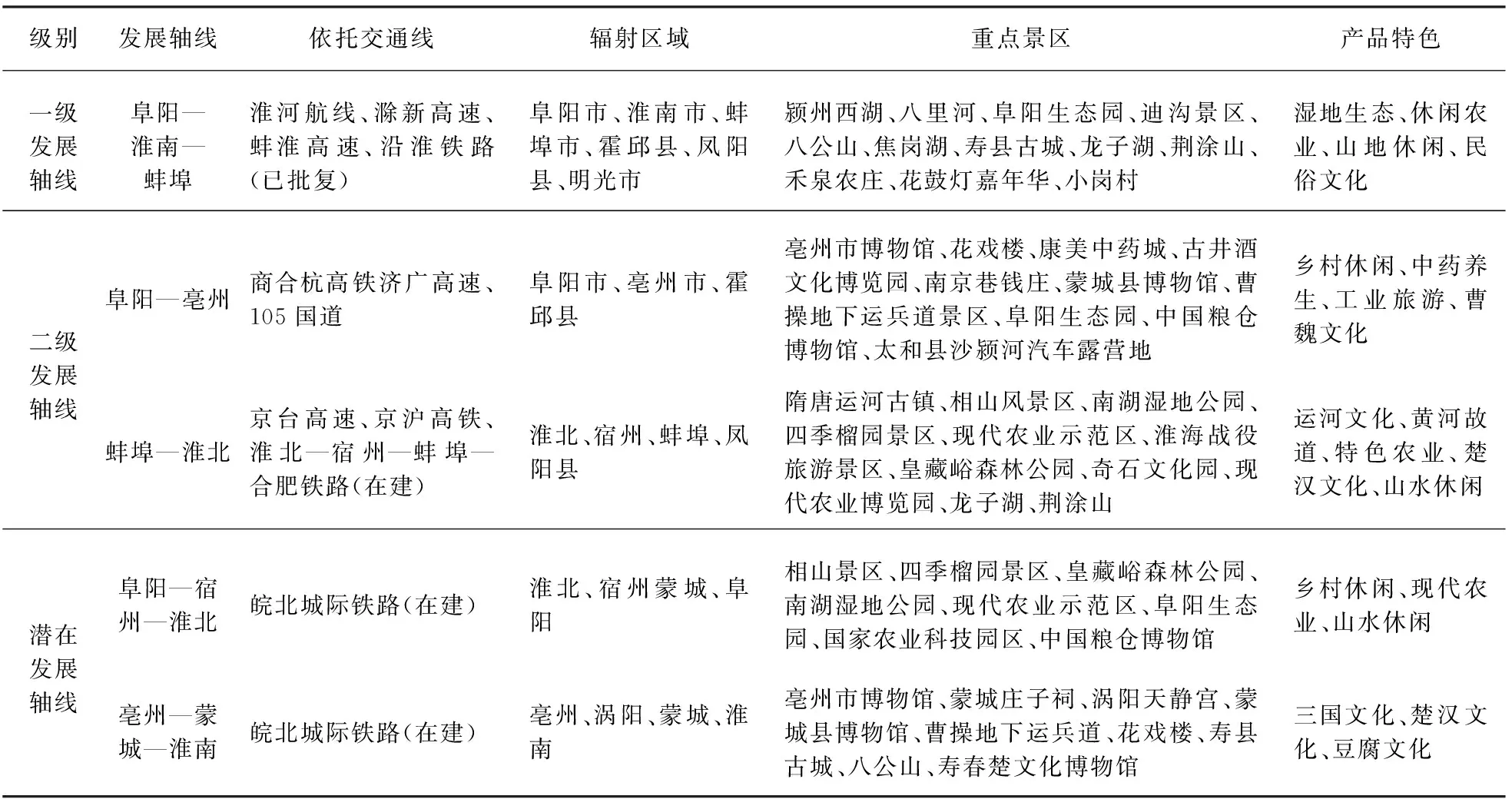

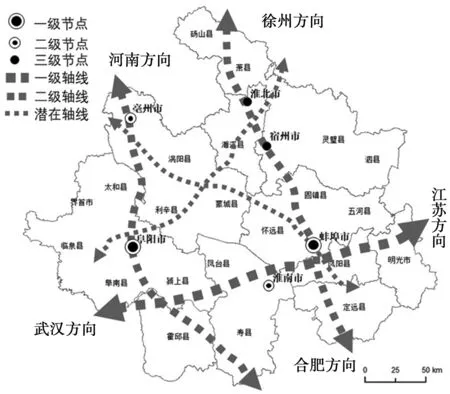

结合旅游资源的空间分布、交通网络可达性,以及节点城市的等级,皖北区域可打造一条一级发展轴线、两条二级发展轴线和两条潜在发展轴线(表4,图5)。

(1)一级发展轴线:颍上—淮南—蚌埠一线,可依托淮河航线、滁新高速、蚌淮高速、阜南—霍邱—寿县—淮南—蚌埠—五河—淮安沿淮铁路(规划已批复)等交通线将其串联。主要辐射区域内的阜阳、颍上、霍邱、寿县、淮南、蚌埠、凤阳、定远、明光市等南部淮河沿线地区。沿线的阜阳、亳州、蚌埠等城市是皖北地区的核心节点城市,生态资源、历史文化等优质旅游资源富集,经济发展基础较好,可进入性较强。从区域之间的联系来看,该区域与合肥经济圈联系紧密,未来应进一步加大与合肥城市圈紧密的旅游合作。

(2)二级发展轴线:①阜阳—亳州一线,该轴线可依托商合杭高铁、济广高速、105国道等主要干道。亳州2000年前隶属于阜阳市,两城市交通便捷,联系紧密,旅游联系量也居于前列。该区域内主要以乡村旅游、休闲度假、中药养生、历史文化等旅游产品为主。随着商合杭高铁的建成通车,阜阳、亳州与合肥经济圈、长三角地区的联系也更为频繁,区域旅游发展可以获得很大程度的提升。②蚌埠—淮北一线,依托京台高速、京沪高铁和淮北—宿州—蚌埠—合肥铁路(在建)等。主要辐射皖东北区域,包括蚌埠、宿州、淮北、凤阳等沿线区域。沿线蚌埠、宿州、淮北是皖北高铁开通较早的城市,交通较为便捷,城市间的旅游联系量较大。该轴线辐射区域内的旅游资源主要以果林花卉、休闲度假、历史文化等为主,依托该轴线南向可与合肥经济圈合作、东向可与淮海经济圈相连,旅游发展潜力较大。

表4 皖北文化生态旅游区旅游轴线的空间布局

(3)潜在发展轴线:皖北区域内部的交通干线主要是南北走向和西北东南走向的,与省会合肥、长三角区域的交通联系较强,而区域内部的交通却不够便捷。随着皖北地区“一纵一横两贯通”的城际铁路网的全面建成,今后可规划阜阳—宿州—淮北一线和亳州—蒙城—淮南一线两条潜力旅游发展轴线,依托淮—宿—阜城际铁路、亳-蚌城际铁路,打通皖北旅游发展的“对角线”,全面带动区域内中部区域的发展。

图5 皖北文化生态旅游区“点—轴”旅游空间结构

6 结 论

文章综合运用空间分析方法对皖北历史文化旅游区的旅游景区的可达性进行了分析,探讨各级旅游节点和旅游轴线的布局。整体上,皖北文化生态旅游区旅游景区呈现“大分散、小集聚”分布格局,颍上—淮南—蚌埠地区、亳州北部地区和淮南—宿州地区为密集分布区,蚌埠周边可达性较好,而其他两区可达性有待于进一步提高,需要加强资源集聚区内的路网建设。在进一步的发展中,可积极发展阜阳—淮南—蚌埠一级旅游发展轴线、完善蚌埠—淮北—宿州和阜阳—亳州两条二级发展轴线,培育阜阳—淮北、蒙城—淮南两条潜在发展轴线,以促进皖北区域旅游的联系与合作,助推皖北旅游的进一步发展。

文章提出兼顾区域发展水平和旅游发展水平的测度旅游节点、轴线的方法,相较于定性分析或者单一的旅游要素更为全面。但区域旅游的可持续发展不仅仅依赖空间结构的合理布局,也需要考虑旅游产品的打造、区域的旅游合作等内容,在后续研究中进一步完善。此外,可达性的分析是基于矢量交通网络进行测度,对交通拥挤、交通换乘、高铁路网等的考虑不足,如何选择更加系统的方法和模型系统来分析旅游景区的可达性有待于进一步的深入。