我国梢斑螟属害虫研究及防治进展

2020-11-28宋玉双李娟周艳涛张天栋

宋玉双,李娟,周艳涛,张天栋

(国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站,林草有害生物监测预警国家林业和草原局重点实验室,辽宁沈阳 110034)

在我国,危害针叶树枝梢果实的鳞翅目Lepidoptera害虫是非常重要的类群,它们以幼虫危害嫩梢和球果,造成枝梢枯死、树冠畸形、果实干瘪,不仅危害中幼龄林,影响生长和景观环境,还可危害成熟林,影响种子收成和天然更新。这类害虫主要涉及螟蛾科 Pyralidae、卷蛾科 Tortricidae、麦蛾科Gelechiidae、银蛾科Argyresthiidae等种类。据第三次全国林业有害生物普查汇总结果显示,侵害针叶树并能够造成一定危害的鳞翅目害虫螟蛾科有17种,卷蛾科有37种[1]。笔者从我国枝梢果实害虫发生危害和防治工作实际出发,客观分析已有的研究资料和取得的科研成果,结合近年来调研了解到的新情况新问题,系统回顾我国梢斑螟属害虫相关研究工作,对今后的研究方向、研究重点和防治管理工作提出建议。

1 我国梢斑螟属害虫种类概述

梢斑螟属隶属于鳞翅目螟蛾科斑螟亚科Phycitinae。螟蛾科是鳞翅目中最大的科,全世界有上万种甚至几万种,其中许多种是重要的农林害虫,如玉米螟Ostrinia nubilalis、桃蛀螟Conogethes punctiferalis、黄杨绢野螟Diaphania perspectalis以及多种梢斑螟等。周尧在《中国早期昆虫学研究史》中考证,螟虫在我国是仅次于蝗虫的历史性大害虫。公元前1 200年的《诗经》中就有“……去其螟螣,及其蟊贼,勿害我田墀”,我国最古老的辞书《尔雅》中还有“食苗心螟,食叶螣,食节贼,食根蟊”,汉代《毛亨传》中也有“食心曰螟,食叶曰螣,食根曰蟊,食节曰贼”等记载[2]。这里的螟就是指螟虫,即螟蛾科的害虫;螣是指蝗虫;蟊是指地下取食根部的害虫;贼是指蠹虫。

螟蛾科下分12个亚科。斑螟亚科是螟蛾科最大的亚科,害虫种类多,危害相对严重,常在生产上造成重大经济损失。斑螟亚科为小型到中型蛾类,前翅狭长,体色多暗淡,呈棕色或灰褐色,休息时翅折叠贴在身体上呈屋脊状。斑螟亚科全世界共记载635个属[3]。

梢斑螟属也称松梢螟属,属名来源于希腊语Dioryx,原意为栉梳状,现指成虫触角的形状[4]。梢斑螟属害虫主要分布在北半球的亚热带地区到亚北极区,与松柏纲 Coniferopsida寄主植物分布一致[5]。梢斑螟属害虫主要危害松科Pinaceae植物,推测其产生于裸子植物时代,是比较原始的类群[4-5]。梢斑螟属害虫总体上属于我国的本土物种,其中樟子松梢斑螟D.mongolicellaWang et Sung、梵净梢斑螟D.fanjingshanaLi和昆明松梢斑螟D.kunmingnellaWang et Sung是我国昆虫分类专家鉴定的新种[6-8]。我国尚未见由境外传入梢斑螟的相关报道。目前,全世界梢斑螟属的种类约78~86个种,归属于10个种团(species groups)。

新中国成立后,我国昆虫学家开始了螟蛾科昆虫的分类鉴定工作。在1980年出版的《中国经济昆虫志》(鳞翅目 螟蛾科)中仅记载了梢斑螟属的果梢斑螟D.pryeriRagonot、微红梢斑螟D.rubellaHampson和云杉梢斑螟D.schuetzeellaFuchs 3种[4]。在1991年版的《中国森林昆虫》中也仅记载了梢斑螟属的樟子松梢斑螟、果梢斑螟、微红梢斑螟和赤松梢斑螟D.sylvestrellaRatzeburg 4种[9]。此后,又陆续鉴定和确认梢斑螟属的一些种类[6-8]。杜艳丽和高江勇根据形态和外生殖器特征系统整理后,确认我国梢斑螟属共有15个种,且分属于5个种团,即赤松梢斑螟种团(sylvestrella group)的赤松梢斑螟、微红梢斑螟、大梢斑螟D.magnificaMunroe、昆明松梢斑螟、云南松梢斑螟D.yuennanellaCaradja;冷杉梢斑螟种团(abietella group)的冷杉梢斑螟D.abietellaDenis et Schiffermuller、树脂梢斑螟D.resiniphilaSegere et Pröse;松梢斑螟种团(auranticella group)的果梢斑螟、芽梢斑螟D.yiaiMutuura et Munroe、栗色梢斑螟D.castaneaBradley、梵净梢斑螟、管梢斑螟D.aulloiBarbey;云杉梢斑螟种团(schuetzeella group)的云杉梢斑螟、针枞梢斑螟D.reniculelloidesMutuura et Munroe;樟子松梢斑螟种团(mongolicella group)的樟子松梢斑螟[5,10]。 其中,樟子松梢斑螟种团是我国特有的一个种团[6]。随着研究工作的不断深入,雄性和雌性外生殖器的形态特征在分种鉴定上的意义越来越大,分子生物学检测鉴定技术也在不断应用,在我国发现并鉴定新种的可能性是存在的。我国15种梢斑螟的名称、异名、寄主、分布见表1(按种名字母顺序排列)。

表1 我国梢斑螟的种类、寄主植物及分布范围Tab.1 Species,host and distribution of Dioryctria pests in China

关于梢斑螟属昆虫的分种问题,值得关注或需要进一步研究的几个问题:1)西藏地区发现的冷杉梢斑螟成虫个体偏小,幼虫体色及腹足、臀足的趾钩与其他地方种群差异较大,有待进行分子鉴定[13]。2)有研究认为果梢斑螟的寄主范围相对较窄,主要危害双维管束亚属(Subgen.Pinus)油松组(Sect.Pinus)的油松Pinus tabulaeformis、马尾松Pinus massoniana和黄山松Pinus taiwanensis[29],与现在的记载有出入。3)微红梢斑螟是典型的广布性害虫,成虫体色变化与幼虫取食危害的寄主植物种类有关,在南方马尾松种植区成虫体色偏红,在北方和西南危害油松、黑松Pinus thunbergii、白皮松Pinus bungeana、云杉Picea asperata等寄主植物,成虫体色偏黑[7]。于潇翡 等根据遗传多样性研究认为,采自北京松山的微红梢斑螟与其他地方微红梢斑螟种群间的遗传距离较大,推测北京松山种群为一个过渡种,可能正在分化形成一个新种[30]。4)于潇翡等通过系统发育分析,大梢斑螟和微红梢斑螟互为姊妹群,构成一个支系,同被归入赤松梢斑螟种团[30]。5)王平远等认为赤松梢斑螟仅在黑龙江有分布[7],但后续的资料记载多地有分布,最新的资料报道在藏东南地区有分布,危害高山松Pinus densata。6)芽梢斑螟已率先完成线粒体全基因组测序[31]。

2 我国梢斑螟属害虫生物学特性

螟蛾体形以小型居多,很少大型,常被划分到小蛾类范畴。螟蛾在世界各大动物区系均有分布,总体上东洋区种类(Oriental species)占80%左右;古北区种类(Palearctic species)约占20%左右[4]。

螟蛾的食性可分为多食性、寡食性和单食性。梢斑螟属昆虫介于寡食性和单食性之间,不仅能够准确识别寄主,并且能够区分寄主的不同部位,可选择寄主植物的嫩梢、球果、花序等部位进行危害,或在几个部位间转移危害。

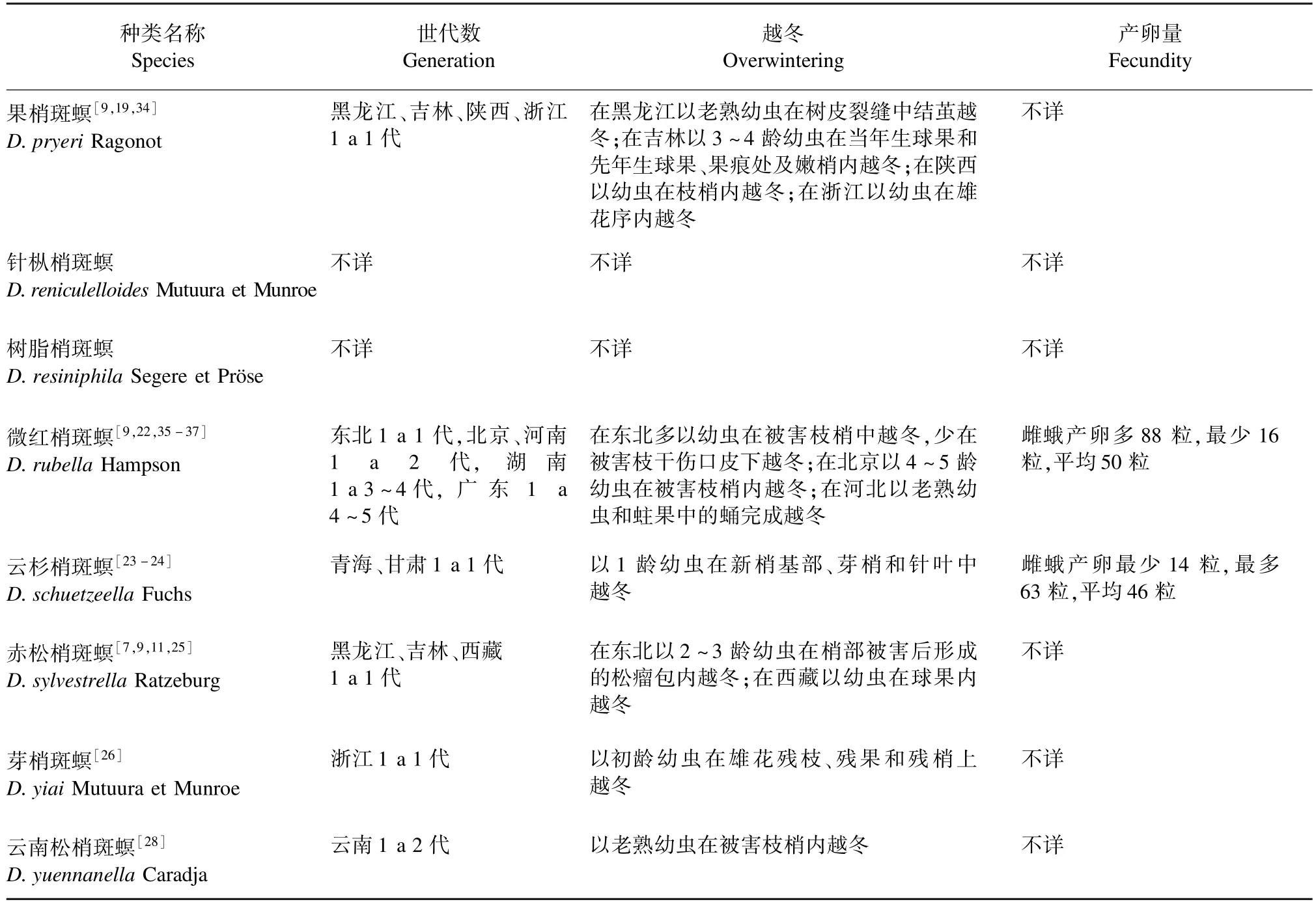

梢斑螟属昆虫在不同的地区、不同的寄主植物上其生活史变化很大,多数种类1 a 1代,少数种类1 a 2~3代,甚至3代以上。绝大多数梢斑螟属昆虫的世代不整齐,在昆虫的活动季节可同时存在多个虫态和多个虫龄。

梢斑螟属昆虫卵期没有滞育现象,受精卵的孵化率较高,高温缩短孵化期,低温延长孵化期。幼虫5~6龄是造成危害的重要阶段。蛹裸露,纺锤形,化蛹环境多有变化。成虫属于夜出性昆虫,一般多在夜间羽化,在夜间交配产卵。成虫普遍有扑光投火的习性。总之,梢斑螟属昆虫的生物学特性表现为繁殖力强、生活荫蔽、产卵量大、孵化率高。

昆虫成虫的行为模式一般可分为营养主导型和信息素主导型[32]。1)营养主导型。成虫羽化后寻找食物源(蜜源植物等)补充营养,在补充营养场所实现雌雄成虫的聚集,启动生殖系统发育和性信息素合成释放,性信息素、视觉、触觉等联合作用,择偶交配,选择产卵场所和产卵。2)信息素主导型。成虫羽化后释放性信息素,择偶交配,寻找产卵场所产卵。梢斑螟属昆虫成虫多为营养主导型。现已明确微红梢斑螟和果梢斑螟为营养主导型,如微红梢斑螟成虫喜食糖醋液、蜂蜜水等甜味物质;果梢斑螟喜食花粉和花蜜。而与梢斑螟属昆虫常常混合发生的卷蛾类成虫多为信息素主导型[32]。我国梢斑螟属害虫的主要生物学特性见表2。

表2 我国梢斑螟属害虫的主要生物学特性Tab.2 Main biological characteristics of Dioryctria pests in China

续表2Tab.2(Continued)

3 我国梢斑螟属害虫危害特点和发生规律

梢斑螟属害虫总体上属于枝梢害虫,是危害较为严重的类群,根据危害部位可分为蛀梢型、蛀果型、花果兼害型、梢果兼害型和花果梢兼害型五大类型[32]。梢斑螟属害虫常与其它属的害虫在同一寄主植物或同一部位混合发生,有时也与同为梢斑螟属的其他种类伴随发生。在长期的进化过程中,害虫之间为避免食源竞争形成了相互适应的对策,如在同一株华山松Pinus armandii上,由于昆明松梢斑螟只危害枝梢,不危害球果;而以危害枝梢为主的微红梢斑螟则改变习性,仅危害球果,不再危害枝梢[38]。在梢斑螟属害虫中,少数种类具有转移危害的习性,如微红梢斑螟幼虫有明显的转梢、转果、转枝、转株等转移危害行为。梢斑螟属害虫总体上属于喜光性害虫,在林间的发生危害特点一般表现为纯林重于混交林,中龄林、成熟林重于幼龄林,林缘重于林内,郁闭度小的林分重于郁闭度大的林分[39]。在已开展空间分布研究的种类中,冷杉梢斑螟、昆明松梢斑螟、果梢斑螟、微红梢斑螟、赤松梢斑螟、云南松梢斑螟的幼虫均为聚集型分布(表3)。

表3 我国梢斑螟属害虫的危害特征和发生规律Tab.3 Damage symptom and occurrence regulation of Dioryctria pests in China

续表3Tab.3(Continued)

近年来,我国梢斑螟属害虫总体上呈扩散和危害加重态势,有专家认为这类害虫可能成为由次要害虫上升为重要害虫的一类代表,或者是一类信号性的有害生物。关于梢斑螟属害虫的危害特征和发生规律,以红松为例进一步说明:1)混合发生和伴随发生现象普遍。梢斑螟类害虫可与红松枝梢害虫区系中的多种害虫混合发生,存在种间竞争,但有时又互为因果关系,如红松若先受到梢斑螟危害,则红松木蠹象Pissodessp.的危害加重[11]。同为梢斑螟属的几种害虫常伴随发生,但危害部位各有侧重。2)不同地点的优势种类不同。陆文敏 等报道在黑龙江红松人工幼林中危害嫩梢的主要是赤松梢斑螟;在红松天然母树林中危害球果的是冷杉梢斑螟[14,40]。周彪等认为冷杉梢斑螟是天然红松林果梢的重要害虫,赤松梢斑螟主要以幼虫危害红松幼树的球果、嫩梢及干部[12,41]。在牡丹江林口林业局的湖水、曙光和西北楞3块红松林进行灯诱调查,均诱捕到赤松梢斑螟、冷杉梢斑螟和微红梢斑螟,在数量上3个地点的优势种均是微红梢斑螟[33]。3)不同林型、坡位、林龄等对发生程度的影响很大。赤松梢斑螟在同一龄级的红松幼林中发生,纯林大于混交林,林缘大于林内,阳坡大于阴坡。赤松梢斑螟的危害一般从树高1.5 m左右开始,树龄在10 a以上,被害率逐年加重[12]。冷杉梢斑螟的危害在球果丰收年份被害率降低,反之则增高。4)不同的抚育措施对发生程度的影响很大。人工林在达到10 a生以上和高1.5 m以上时,因抚育全透光后2 a,即可遭受赤松梢斑螟的攻击,并迅速加重。一般应保留幼树侧上方0.4以上的郁闭度。对于天然红松母树林发生的冷杉梢斑螟也有相似的结论,透光抚育第1年危害加重,第2年危害减轻,第3年恢复到起始状态。因此,红松结实期前1~2 a,不宜在母树林进行各种抚育活动,在大量结实当年进行经营最为合理[42-43]。

4 我国梢斑螟属害虫防治进展

梢斑螟类害虫是近些年来由一般害虫上升为重要害虫的代表,在局部地区造成严重危害和巨大损失,已引起各地有关部门的高度重视,并开展了积极的技术探索和大量的生产防治实践。梢斑螟类害虫防治的难度主要表现在:1)由于幼虫营隐蔽性生活,被害果梢产生保护性泌脂反应,常规药剂防治难以接触虫体;2)成虫产卵部位和时间离散,成虫羽化历期不整齐;3)幼虫危害树体的部位较高,一般的防治设备施药高度达不到;4)多种类害虫的混合发生和伴随发生增加了鉴别和防治难度;5)防治效果难以调查,防治成效缺少科学评价。此外,一些地方的林业有害生物防治管理部门和科技人员对本辖区梢斑螟类害虫的生物学特性等了解不够,对其发生的规律性把握不准,对防治作业的科学指导不力。目前,我国梢斑螟类害虫防治已初步形成了以化学防治措施结合营林技术措施为主,辅助生物防治措施,配合物理防治措施,相互协调、互为补充的综合技术体系。

4.1 生物防治 自然界中梢斑螟类害虫的天敌资源较为丰富。我国已对主要的梢斑螟种类开展了天敌资源的调查工作,基本摸清了天敌资源的本底情况,为今后的开发利用奠定了良好基础。各地调查结果显示:微红梢斑螟有寄生性天敌26种,冷杉梢斑螟有天敌4种,果梢斑螟有天敌5种,芽梢斑螟有天敌3种,云杉梢斑螟有天敌5种。其中,樟子松梢斑螟天敌螟虫长距茧蜂Macrocentrus linearis的自然寄生率30%~40%,果梢斑螟天敌球果卷蛾长距茧蜂M.resinellae自然寄生率20% ~35%,芽梢斑螟天敌一种绒茧蜂Apantelessp.自然寄生率21.4%,赤松梢斑螟天敌长距茧蜂Macrocentrussp.自然寄生率为10.3%,云杉梢斑螟幼虫期5种寄生蜂的总寄生率达23%等,其它天敌的自然寄生率不高,一般不超过 10%[12,16,32]。

各地在天敌应用方面开展许多探索性工作。1)卵期寄生蜂的应用。湖南省利用松毛虫赤眼蜂Trichogramma dendrolimi防治火炬松、湿地松微红梢斑螟,平均虫口减退率提高11%左右[44];吉林省应用松毛虫赤眼蜂、玉米螟赤眼蜂T.ostriniae防治红松的果梢斑螟,效果在45%左右;吉林省应用赤眼蜂防治冷杉梢斑螟,效果为46.98%,防治樟子松梢斑螟,效果为44.08%[12]。林间释放赤眼蜂对梢斑螟害虫的控制是持续性的,无环境污染,对非靶标昆虫无毒害作用。在常发林分释放赤眼蜂,使之建立自然种群,可起到持续控制的作用,其技术关键是把握好释放时机和放蜂密度,林分状况、气象因子和赤眼蜂的孵化率也是影响防治效果的重要因素。2)捕食性天敌的应用。河北省秦皇岛市北戴河区人工释放中华甲虫蒲螨Pyemotes zhonghuajia防治油松果梢斑螟,20万头/株可作为经济释放量指标,20 d后调查,平均效果为91.4%[45];湖南省应用中华甲虫蒲螨防治马尾松微红梢斑螟幼虫,寄生率可达72.4%[20];吉林省已完成蠋蝽Arma chinensis的饲养繁育技术并用于防治梢斑螟类害虫,取得可喜的进展[46]。3)昆虫病原微生物的应用。应用白僵菌Beauveria bassiana林间挂袋防治微红梢斑螟初孵幼虫有明显效果[47]。云南省红河州应用绿僵菌Metarhizium anisopliae与白僵菌防治昆明松梢斑螟,取得一定成效[48];应用25%苏云金杆菌Bacillus thuringiensis200倍液喷雾防治云杉梢斑螟3~4龄幼虫,防效达到75%左右[23];应用青虫菌Bacillus thuringiensis galleriae200倍液喷雾防治,效果可达65.3%[34]。此外,招引啄木鸟等益鸟也有一定的控制作用。

近期,在黑龙江、吉林等地又发现一些新的天敌种类如跳小蜂、啮小蜂等。但是,目前可以人工繁殖并用于防治的天敌种类仍然很少,工作重点应加强自然天敌资源的保护,减少使用伤害天敌的化学药剂及施药方法。

4.2 营林措施 营林措施是培育健康森林的基础,是构建和改善生态环境、调整林分结构、提高林分抗逆性、促进林分健康生长的一项治本措施。在进行种子园、人工林以及防护林营建过程中,提倡营造针阔混交林,选择乡土阔叶树种类,选择抗性强的松树地理种源,选择合理的混交方式造林。适时进行除草、松土、施肥等,可加快松林生长,促使松林提早郁闭,增强松林抵抗梢斑螟类害虫的能力。

结合林分的抚育伐、卫生伐,清剿害虫的越冬场所,杀死越冬害虫是十分有效的措施。西藏林芝地区对落地球果和挂在树上的畸形球果进行清理并深埋,有效减少了冷杉梢斑螟的种群数量及对翌年云杉球果的危害[13]。浙江省清除残留于母树上的雄花序,有效降低了芽梢斑螟的危害[26]。抚育时应保留一定数量的阔叶树,将郁闭度控制在0.3以上,可有效控制梢斑螟类害虫的大发生。这些抚育伐、卫生伐的强度一次不宜太大,人为的过度干扰林分环境往往会使梢斑螟类害虫再度猖獗。

人工剪除被害枝梢并集中烧毁,可以有效控制蛀梢型梢斑螟类害虫的蔓延。湖南省采用剪除被害枝梢防治微红梢斑螟,校正防效分别为85.9% ~93.3%,对于树高1.8 m以下的松树,特别是树高在1.4~1.8 m的3~4 a生幼树非常高效[49];云南省采用修枝防治云南松梢斑螟,虫口减退率75.279%,虫口密度从 0.538头/株降至翌年的0.133头/株。对于梢果兼害型的果梢斑螟,剪除被害枝梢的杀虫效果可达98%,基本上能够控制其危害,是最为实用的防治方法[34]。修枝时留短桩、切平口,减少枝干伤口等可增强松树的生长势,降低对梢斑螟产卵或取食的化学引诱。

梢斑螟类害虫的危害因幼虫取食,排泄物与松脂大量聚集形成外观被害状十分明显的油包,易于发现,此时人工捕捉幼虫是较好的方法。适时清除凝脂块,破坏樟子松梢斑螟幼虫的生存环境,可杀死80%左右的老熟幼虫和蛹。

4.3 物理防治 物理防治作为一种辅助措施,经济、简便、不污染环境,可用于种子园、母树林的防治。测试表明,波长380 nm太阳能灯对微红梢斑螟诱杀总量最大,可以作为林间诱杀成虫的最佳波长。21:00—23:00的诱虫量占总诱虫量的90.5%,是灯光诱杀的最佳时间[50]。浙江省在马尾松种子园,利用园林诱虫灯—水盆诱捕器诱杀芽梢斑螟成虫9 793头,平均每夜诱杀445.1头,可兼顾诱杀微红梢斑螟、松实小卷蛾、松蛀果斑螟和松褐天牛等害虫[26]。利用灯光诱杀云杉梢斑螟,可以降低产卵量,减少虫口基数,以设灯点为圆心,在80 m半径范围内平均防效可达77.8%[51]。

应用单波长的诱虫灯对林间生物多样性的破坏较小,对森林生态平衡有一定的维护作用[50],但林间大范围应用还需开展相关试验,还需要相关硬件条件(电源、光源、架线等)支持。此外,利用微红梢斑螟成虫有补充营养、喜食甜味的习性,可使用糖醋液+蜂蜜水等诱杀。试验表明,使用色板诱杀微红梢斑螟效果并不明显[37]。

4.4 化学防治 化学防治是控制梢斑螟类害虫的主要方法和应急手段。20世纪60年代有机氯农药、70年代有机磷农药、80年代拟除虫菊酯农药和昆虫生长调节剂等都在不同时期被广泛应用于防治。21世纪以来,阿维菌素、吡虫啉、苦参碱、乐斯本、克百威等得以应用,防控效果一般在70%左右。梢斑螟类害虫因其幼虫的钻蛀习性,化学防治的重点时段多选择成虫期进行,目的是在产卵之前消灭成虫,或选择成虫产卵期及幼虫转移危害期等短暂暴露期进行防治。但是,由于梢斑螟类害虫世代重叠,成虫羽化盛期不集中及测报不够准确,也影响了防治效果。此外,3龄以上幼虫有一层明显光泽的外表皮,有重要的保护作用,喷药后果梢斑螟幼虫可以几天不食不动,蜕掉外表皮后可继续存活,表现出较强的抗药性。

4.4.1 喷雾防治 近年来,一些实际应用的案例表明喷雾防治具有较好的防治效果。应用40%氧化乐果乳油(EC)500倍液喷雾防治赤松梢斑螟,球果被害率可降低50% ~60%,种子被害率可降低25%~45%[52]。应用3.0%氯氰菊酯500倍液、1 000倍液,1.0%阿维菌素1 000倍液防治冷杉梢斑螟,效果在85%以上。最好在红松雄花散粉后第5,15,25天分别进行3次喷施药物防治[53]。应用1.2%苦参碱·烟碱EC 800,1 000,1 500倍液防治微红梢斑螟,防效分别是91.5%,89.1%和85.1%,对天敌昆虫(主要是姬蜂和茧蜂)的影响不大(在5%左右)[54]。湖南省应用22%甲维盐EC 1 500 mL/hm2和30%氯胺磷EC 600 mL/hm2防治微红梢斑螟,10 d后效果分别为84.6%和79.1%[22]。

4.4.2 烟雾防治 早期应用林丹烟剂进行防治,效果可达到89.7%[55],后因该药剂本身受到限制以及环保的要求已不再使用。黑龙江省利用背负式烟雾机喷施啶虫咪EC、高效氯氰菊酯乳剂、阿维菌素EC,每隔10 d1次,连续喷烟3次,防治红松林梢斑螟类害虫整体效果在40% ~50%[56]。青海省利用苦烟EC(1.2%苦·烟EC与0号柴油的配比为1∶9)喷烟防治云杉梢斑螟,虫口减退率可达85%以上。6月上旬95%的幼虫处于2~3龄阶段,此时害虫食量小,抗性弱,尚未转移到新叶危害,是防治的最佳时机[57]。吉林省露水河林业局试用灭幼脲烟剂防治效果较好,在红松雄花散粉的第5~15天和雄花散粉的第15~25天进行2次烟剂防治。早晨放烟的最佳时间为5:00—6:00,晚上放烟的最佳时间为18:00—19:00[58]。利用灭幼脲烟剂防治红松上的梢斑螟,具有技术绿色、环境友好、无污染等特点,不但保证了红松种子产量、质量和结实母树的正常生长,并且达到红松种子无残留、无污染的绿色产品标准。

4.4.3 树干注药防治 树干注药防治是针对已经蛀入树体内的梢斑螟幼虫实施的一种防治技术。黑龙江省开展了树干注药防治研究,对注药方法、注药时间、药剂在树体内传导等进行了探索。结果表明:20%吡虫啉可溶液剂对红松球果害虫防效最佳,强力注射15 d后效果达到66.35% ~69.19%;注射30 d后树体生理指标基本恢复正常[59]。40%氧化乐果原药打孔注药防治红松母树林的冷杉梢斑螟,效果可达67%[60]。注射1.2%苦参碱乳油、10%吡虫啉可湿性粉剂10倍液防治樟子松梢斑螟,防效在70%左右[12]。

树干注药防治的技术关键是把握防治时机,一般药液在树干内7~9 d才可以输送到树冠,应掌握越冬幼虫取食盛期,防治时间过晚,虫龄较大,对药剂有一定的抗药性。注干防治的优点在于药液通过树木的输导组织输送被害部位,直接作用到目标害虫,不污染环境,不伤害天敌,省时省工;缺点是用药量不适会影响树木和球果的生长,农药残留问题也值得关注。

4.5 信息素应用 梢斑螟类害虫成虫的行为模式多为营养主导型,即在补充营养场所实现雌雄成虫的聚集、信息素合成释放、交配产卵。1986年,伍德明等对信息素成分及引诱微红梢斑螟活性进行研究,选择4种具有强烈触角电位反应(EAG)的化合物,即顺-9-十四碳烯醇乙酸酯(Z9-14:Ac)、顺-11-十六碳烯醇乙酸酯(Z11-16:Ac)、顺 -11-十六碳烯醛(Z11-16:ALD)和顺-9-反 -11-十四碳烯醇乙酸酯(Z9E11-14:Ac),混合后进行野外试验,证明引诱活性是后3种化合物,按1∶7∶2配比,其引诱活性超过活雌虫[61]。 1987 年,伍德明等尝试应用性引诱剂直接防治微红梢斑螟,Z11-16:Ac、Z11-16:ALD 和Z9E11-14:Ac 的比例为3∶6∶1,以小橡皮塞为载体,制成诱芯,在1 hm2油松林进行防治试验,设置15个诱捕器,2 a诱蛾总量分别是895头和686头[61]。徐波应用40套商品信息素诱芯悬挂于红松林内,整个成虫期没有诱集到梢斑螟成虫[56]。冯志伟 等针对思茅松Pinus kesiyavar.langbianensis林的微红梢斑螟,以(E,E)-2,4-癸二烯醛、(Z)-11-十六碳烯乙酸酯为引诱剂,在纯林和混交林平均诱到3.6头和2.4头,诱捕效率并不高[62]。云南省尝试性信息素引诱成虫,30个诱捕器3个月仅诱到成虫88头,平均每个诱捕器不足3头,但与昆明松梢斑螟成虫期相吻合,可以试用于成虫期监测[38]。

关于信息素产品的开发应用还需深入研究,应充分认识到蛾类信息素合成和调控机制的复杂性和研究工作的艰巨性,努力探索新的技术路径,以期取得实质性突破,能够在梢斑螟类害虫的监测和控制中发挥重要作用。

5 我国梢斑螟属害虫研究和管理工作展望

为积极应对当前梢斑螟属害虫严重发生和危害加重态势,尽快满足防治工作的理论和技术支撑,以期取得防灾控灾效果上的突破,急需加快基础研究、应用技术研究,亟待加强防治工作的综合管理。当前,应在以下几方面寻求突破:1)搞清我国境内能够造成危害的梢斑螟种类和相关联的混合发生的害虫种类,提高种类鉴定能力和准确性;2)掌握梢斑螟类害虫的生物学特性、生活史、发生规律以及发生与物候的关系;3)有针对性开展新技术、新方法研究,开展灾害评估、防治技术评定、防控效果评价等相关理论和方法的研究;4)在有效监测害虫种群动态变化的基础上,开展灾害的主动预警和预防工作;5)将被试验和实践证明为有效的措施,及时纳入梢斑螟类害虫的防治技术体系,不断提高防控能力。

5.1 加强梢斑螟类害虫的基础研究 我国梢斑螟类害虫种类较多,但目前种类的鉴定、分布区域的确定、寄主植物的认定等都很混乱。这些最基础的问题直接影响研究工作的深入开展,也影响防治工作的针对性和指导性,急需对以往的研究资料进行整理、甄别,急需普及科学准确的鉴定技术,急需探索分子水平的精准检测鉴定技术。

由于梢斑螟类害虫的外部形态及生活习性非常相似,极易混淆,从而导致现有的研究报告中对一些具体种类的鉴定不够准确,特征描述也多有出入。梢斑螟类害虫之间区别不是很明显,而且种内形态变异较大,传统的分类鉴定比较困难,应加强综合分类学(integrated taxonimy)研究,将形态的、分子的、行为的、地理分布等多种性状综合起来用以分类。线粒体COI(细胞色素氧化酶亚基I)基因序列被认为是全新的物种鉴定工具,被广泛应用于鳞翅目昆虫种级阶元和不同地理种群遗传多样性研究。于潇翡等利用线粒体COI基因序列标记研究了我国华北地区的4种梢斑螟(微红梢斑螟、芽梢斑螟、大梢斑螟和冷杉梢斑螟)不同地理种群的遗传多样性,对比分析表明,微红梢斑螟和大梢斑螟互为姊妹群,构成一个支系[30]。卢孟等也将COI基因技术与传统的幼虫毛序、成虫外部形态及外生殖器特征结合,对蛀害红松和樟子松的梢斑螟进行鉴定[63]。表明这些新技术可更多地应用到梢斑螟类害虫的鉴定和系统发育研究。

梢斑螟类害虫的生物学特性变化较多,目前虽然多数种类的生活史基本清楚,但在不同年份、不同地区间的差异很大,难以指导监测预报和防治工作的有效开展。受全球气候变化的影响,其生活史、发育进度、自然扩散的潜力等也会发生一些变化,如湖南省1 a 2代的微红梢斑螟开始出现1 a 3~4代的现象和越冬代害虫提早危害等情况。因此,各地应从本地实际出发对梢斑螟类害虫在辖区内的生物学特性进行深入细致的观察研究。

梢斑螟类害虫的生活史中大部分时间生活在蛀道,蛀道的生态环境对其生长发育和行为影响很大,应积极开展害虫蛀道微生态学研究,破解微生态环境下害虫的生长、发育、转移、行为以及天敌活动等机理和过程,将有助于提高对害虫的控制水平。

梢斑螟类害虫的危害过程以及相关生理生化反应较为复杂,初步的研究结果表明,松树被侵害后树体内单宁、总酚和黄酮含量呈上升趋势,这些成分在害虫取食诱导后的含量变化,不仅能在理论上加深对害虫种群动态机制、与松树的相互作用关系、害虫种内相互作用等方面的认识,也能在实践上不断完善综合治理对策和技术措施。

不同寄主植物的营养成分和挥发物有较大差别,昆虫在对寄主植物的初始选择时主要取决于嗅觉信号,而是否继续取食则由味觉信号主导。我国对寄主植物挥发物的作用研究较多,李新岗针对油松—果梢斑螟进行了深入研究,结果表明,趋向油松球果的成虫数量多于华山松球果,趋向已被虫害油松球果的成虫数量高于健康油松球果,并且雌成虫的寄主趋向性明显高于雄成虫[29]。这说明雌雄成虫在趋向寄主挥发物时,性成熟的雌虫首先到达产卵寄主[64],盘旋在寄主周围的雄虫借助性信息素找到雌虫。类似的研究工作可以扩展到其它松树—梢斑螟的生化关系的研究中。

开展化学生态学研究特别是信息素的研究将有助于监测和防治技术水平的提升。我国在这方面的研究起步并不晚,伍德明等发现松树嫩枝挥发物中的6种含量最多的单萜类,其中4种能强烈刺激产卵[61]。但是,我国目前能够应用于梢斑螟类害虫监测和防治的信息素产品几乎没有,引进的产品因种类和地域的差别引诱效果也不理想,自主开发的产品还很不成熟。应针对梢斑螟类害虫多为营养主导型行为模式的现实,审慎开展研究工作,以期能够取得突破。

北美的调查研究表明,梢斑螟类害虫的天敌资源虽然很多,但寄生率偏低,仅仅依靠天敌的自然寄生和捕食不足以抑制害虫的发生和危害。在自然状态下,这些天敌资源在调控梢斑螟种群方面具有不可取代的作用,但在害虫大发生时却力不从心。我国对梢斑螟类害虫的天敌资源研究尚不充分,虽然一些重要种类的调查已取得初步结果,但仍有多种梢斑螟没有开展天敌资源调查,亟待搞清其天敌种类和优势天敌种类以及可开发利用的天敌种类。同时,还应开展优势天敌的行为学、生态学、生物学研究,加强天敌资源保护以及繁育释放技术研究。

梢斑螟类害虫发生原因及机理、发生与环境的关系、种群动态研究是监测预报技术的基础。如全国大范围雨雪冰冻灾害后的2009年,微红梢斑螟在湖南省大部分地区暴发成灾,分析原因可能是低温持续时间过长导致天敌大量死亡(赤眼蜂的蛹在0~5℃条件下羽化率只有48.27%)。因此,有条件的地方应开展光照、温度、湿度、降雨等对梢斑螟类害虫生长发育影响以及对天敌种群影响的研究。梢斑螟类害虫的发生与林分类型、松树种类、地理种源、林龄以及林分状况等也有密切关系,也值得深入研究。

5.2 加快梢斑螟类害虫的应用技术研究 监测预报是梢斑螟类害虫防治的基础,目前相关的研究非常少,仅见于微红梢斑螟、云杉梢斑螟、芽梢斑螟等有关分布型、危害指标和发生情况预报的初步研究,绝大多数梢斑螟缺少这方面的研究,且已有的研究结果与指导生产防治还有很大差距,急需加强和加快这方面的研究。从红松球果被害程度的研究看,被害率随着球果丰欠年的变化而波动,当球果丰年时被害率低,反之则高,并将防治指标确定在球果被害率达到20%才需要防治[12]。从微红梢斑螟的研究看,幼虫的分布与蛀孔的分布大体一致,明确蛀孔在不同密度下的理论抽样数,对于危害调查、预测预报以及制订防治技术方案均有重要意义[65]。因此,应重点研究不同密度下的理论抽样数、相关物候的调查及对应关系、发生期和发生量预测预报、以及灾害损失评估等。

生物防治在理论上是钻蛀性害虫防治的有效方法之一,也是今后可持续控制和绿色防治的发展方向,在搞清我国梢斑螟类害虫天敌资源的基础上,更应加快开发应用研究。有些天敌的自然寄生率较高,对害虫的控制作用较强,值得大力研究开发。有些天敌在繁育和释放技术方面受到制约,亟待破解这些技术瓶颈。目前,松毛虫赤眼蜂、中华甲虫蒲螨、苏云金杆菌等已在防治实践中得到初步应用,但内在的作用机理、外部的环境影响、持续效果评价等方面还需深入分析研究。今后应在释放时机、释放方式、释放数量等方面进一步规范,形成具有可操作性的技术规程或技术标准,不断提高和稳定生物防治成效。

化学防治在目前以及今后一段时间仍将是主导措施和应急手段,现有防治技术虽有一定的效果,但效果不够稳定;一些陈旧药剂将被逐步淘汰,需要尽快寻找更加高效安全的替代药剂;应开发多种制剂和施药方式,解决不同林分的防治需求,丰富化学药剂防治技术方法;应探索多种害虫混合发生和多种梢斑螟伴随发生的防治技术,减少防治作业次数和药剂使用剂量;应规范已有的技术,加快实现防治技术的多样化、规范化、标准化。化学药剂能否在松树种子中残留并影响食品安全也有待于深入研究。目前,国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站正在组织有关省区开展氯虫苯甲酰胺等新型药剂和无人机对红松母树林、种子园的防治试验,组织有关人员制订相关监测和防治的行业技术标准。

5.3 提高梢斑螟类害虫的综合管理水平 梢斑螟类害虫既可发生在天然林,也可发生在人工林;既可发生在防护林,也可发生在母树林;既可危害几十年甚至上百年生的大树,也以危害几年生的幼树;既可危害主梢、侧梢,也可危害球果、花序。梢斑螟类害虫发生危害类型的多样化,增加了对害虫综合管理的难度。不可能用一种对策、一类措施去处理梢斑螟类害虫带来的所有问题,应因害虫种类、因危害特点、因林分状况、因发育阶段等采取有针对性、有可操作性的技术措施,实现害虫的综合管理、分类施策。在防治策略上,梢斑螟类害虫属于本土害虫危害本土寄主植物的类型,应采取综合防治策略,在精准监测的基础上,有效实施多种技术措施,努力实现持续稳定控灾,减少经济和生态损失。对于此类害虫不应采用以“彻底消灭”为目标的防治策略。

各级林业主管部门应密切关注梢斑螟类害虫发生规律和危害特征的新变化,不断完善治理体系,提升治理能力,加强防控工作的组织管理,调动各方面积极性,开展科学防治,保护林木和生态安全,保障山区经济发展和林农持续致富。各级林业有害生物防治管理机构应尽快完善相关技术储备,明确不同地区、不同种类、不同类型的梢斑螟防控对策,形成主导技术突出、配套技术齐全的综合防控技术体系,制订相关技术方案和应急预案,培训和实战锻炼社会化防治组织。重点应做好以下几方面工作:

监测预报是实现梢斑螟类害虫科学有效防控的基础和前提。应进一步完善监测体系布局,深入开展规范系统的调查,充分掌握本地区梢斑螟类害虫种群动态和成灾规律;强化日常监测工作,规范调查方法和统计标准,分析害虫种群的变化趋势和防治需求,注重新技术、新方法在监测预报预警工作中的应用,改变目前的被动监测局面,及时发布预报和预警信息,为防治工作提供有力支持。

营林措施作为重要的基础措施、治本措施应得到加强。营林措施包括营造和引导培育针阔混交林、适当强度抚育、改善林分卫生状况、适时采摘球果、合理处理果实加工剩余物等。我国的实践证明,适度修剪被害枝梢是一项十分有效的措施。抚育措施对于减轻梢斑螟危害具有双重作用,应在采伐区营造红松人工林时,适当保留一部分阔叶树,使红松有一定程度的庇荫;在已郁闭的红松林进行透光抚育时,应保留一部分伴生树种、林下木,抚育强度不宜太大。

化学药剂防治在控制灾害、灾情时仍然是重要主导和应急措施。国外通过内吸性杀虫剂进行土壤施药和树木根部施药防治梢斑螟类害虫,能够起到一定效果。可以借鉴这种施药方式,选择适宜的药剂种类、适当的处理时间、适合的使用剂量,探索和完善这一技术。喷雾防治和喷粉防治关键是把握最佳施药时机,需要以准确的监测预报为前提,应在成虫羽化初期开始施药,根据成虫期的长短定期施药。喷烟(放烟)防治是解决山高林密、树木高大、喷雾喷粉防治困难的首选技术,除依据准确的监测预报外,还应考虑林分的郁闭度和放烟作业时林区小气候变化情况。无人机在小范围、定点施药、定量施药等方面具有明显的优势,可在种子园、母树林等特定林分开展试验。

生物防治应作为重要的调控措施在非应急期持续发挥作用。不管是活体的天敌昆虫、蒲螨,还是微生物制剂,在施用时受外界因素(温度、湿度、光照、气流、紫外线等)影响很大,防治的效果不稳定,施用时机的把握尤为重要,施用后天气等外界因素影响也很大。在北美的部分地区,利用苏云金杆菌喷雾防治可将被害率从85%降到15%,北美的作法值得学习借鉴。生物防治贵在坚持,不求速效,应追求持续稳定的近自然的控制效果。

梢斑螟类害虫的发生是否具有周期性并不十分清楚,但危害球果的梢斑螟与松树种子产量的大小年有密切的相关性。气候突变或林分环境突变(一次性抚育强度过大)后,梢斑螟类害虫常表现出一定的跟随性、次生性,有时更是表现为突发性。如2008年年初我国南方地区雨雪冰冻灾害发生后,仅湖南省梢斑螟类害虫发生面积就达14万hm2以上,严重影响了人工林成材和种子园种子收成,启动了省级林业生物灾害II级应急响应。各地应加强针对梢斑螟类害虫的应急预案储备、技术储备和物资储备,一旦发生突发灾害,能够及时启动应急响应,迅速行动,高效应对。

我国的梢斑螟属害虫整体上属于本土的林业有害生物,即使是蛀果型的梢斑螟,严格意义上也不属于种子害虫。因此,通过植物检疫措施防止其人为扩散的意义不大,但鉴于个别种类,如一些地方选用樟子松大苗(7 a生左右的幼树)进行城市绿化,存在人为扩散的现实风险,建议将樟子松梢斑螟列为国家级危险性有害生物名单,相关省(自治区、直辖市)可列入本辖区补充检疫性有害生物名单,严格控制(禁止)7 a生以上苗高1 m以上的大苗调出,防止人为扩散蔓延。

随着我国林权制度改革的不断深入,应调动各类经营主体的防治积极性,特别是母树林承包经营者的积极性;引导社会化防治组织参与防治工作,引入中介机构全过程监理防治工作;强化政府的主导作用和林业主管部门的指导作用,全面提升我国梢斑螟类害虫的综合管理水平,保护森林资源安全,促进林业产业发展和林农增收。

志谢:在本文撰写过程中得到了东北林业大学迟德富教授,吉林省林科院高长启研究员、宋丽文研究员,吉林农业大学王志明教授,吉林省森林病虫防治检疫站于艳萍高级工程师、高俊崇高级工程师,黑龙江省森林病虫害防治检疫站田库站长、杜文胜高级工程师等同志的大力帮助,在此一并表示感谢。