宗孝忱篆书艺术杂谈*

2020-11-28刘琰

刘 琰

如皋,历史文化名城,从古至今,名人辈出。宗孝忱(1891—1979),字敬之,世居如城,1912 年毕业于如皋县立师范学校,受知于监督沙太史健庵,留校主讲。著有《述篆》《观鱼庐稿》《秦关鸿雪》《孝忱诗文集》《书潜溯源》《书法十二讲》等。

一、篆书书学思想

宗孝忱学问渊博,诗文词典、文字音韵、经史之作无不深晓。先生自幼酷爱书法,五体具精,尤精小篆,书名墨迹远播大江南北。于右任曾评其书作云:

先生篆势古之狂,落笔神奇又莽苍。民族精光凭寄托,从容放射太平洋。

由此可见,其篆书水平之高。其《述篆》中云:

余意学篆须从峄山入手,字体较石鼓大得多,笔画清疏圆劲,间架匀整适当,临摹有得,再以其笔意,取说文解字所有篆字,广泛练习,然后再进临习石鼓和钟鼎,取其润泽腕通以为调剂,作篆便不枯槁,而有变化,若仅临峄山,或仅写说文部首,未免偏枯而少兴趣。

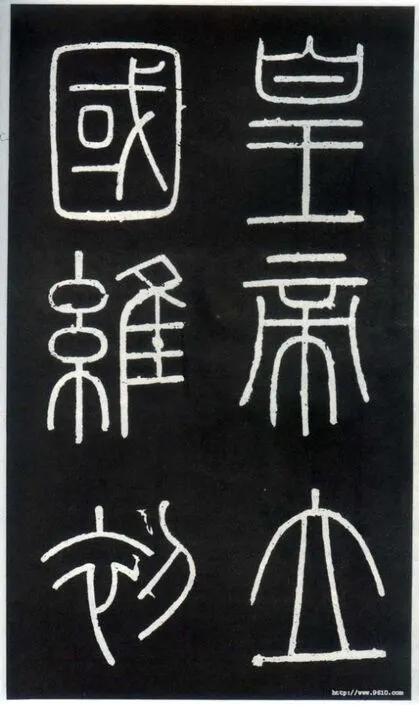

先生主张篆书先学《峄山碑》(见下页图1)。姚寅在《宗孝忱先生之书法》一文中说道:“临李斯峄山碑达两百次。”《峄山碑》结体瘦长,分布均匀;笔画圆劲,古意毕臻。为李阳冰、徐铉之先导。先生对李阳冰篆书亦推崇有加:

唐李阳冰之先侍郎墓碣、缙云城隍庙碑,皆有李斯小篆笔意,圆劲婉适,可供临摹之辅助,惟李斯固然是圆笔,而结体转折处,则外方而内圆,阳冰用笔和结体,皆是圆的,不可不知,又小字放大之帖,切不可临。

图1 《峄山碑》

《峄山碑》、李阳冰篆书,用笔皆以圆笔为主,笔画线条变化较少,结体排布均匀,对比不强。初学者执笔能力较弱,对于结体的特点不能完全掌握,章法布局不能通篇考虑,而此两种风格的篆书用笔相对单一、结体匀称、章法布白简单,非常适合初学者学习。唐孙过庭在《书谱》中把学书过程分为了三个阶段:

初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。

学书的第一阶段是打基础的阶段,“分布”主要指结构的安排,同时要按照正确的方法写出每一个字,“平正”,从结字上来说,是端正、平稳、均衡的意思;在笔法上,则是严格的遵循规矩法度,绝不随心所欲、胡涂乱抹。

初学书法,贵在求精,切不可随意临写,定要扎扎实实学好一个帖,熟知其笔法、章法、结体后,再学其他,以补不足之处:

世之学篆而不能有成者,皆有入手杂临,但求形似,不顾实力,故乾枯软弱,轻率浊俗,种种流弊,皆因之而生。

钟鼎文甚多,不遑枚举,小篆临有基础,不妨取其笔意醇正遒劲者,如宗周鐘、虢叔鐘、邢人鐘、克鐘、虢季子盘、散氏盘、毛公鼎、盂鼎之类,参合临写,以资会通,甲骨文亦可临摹不过字体过小,运力不易,若奇异特殊之篆体,切勿临写,以防杂而不精,俗而不雅。

先生同样主张学书精临一帖,切不可随意杂临,不然会滋生许多弊病。《峄山碑》、李阳冰篆书用笔以圆笔为主,圆笔掌握不好易过于软弱,故先生主张临习一段时间之后,取笔意醇正遒劲者,参合临写,以资会通。

篆书书写,先生主张:

逆起回收。两端皆圆。稳行如舟。横必水平。竖必绳直。距离相等。平均用力。无撇无捺。画圆必准。心手相应。笔画匀整。石鼓峄山临摹正确,功力既深,神味斯草。

正所谓“篆尚婉而通”,笔者认为,小篆用笔须藏头护尾,线条圆润婉通,筋骨敛聚,结体修长见方,故临习或创作时,清王澍《论书剩语》云:

篆书有三要:一要圆,二要瘦,三要参差。圆乃劲,瘦乃腴,参差乃整齐。三者失其一,奴书耳。

二、篆书艺术风格

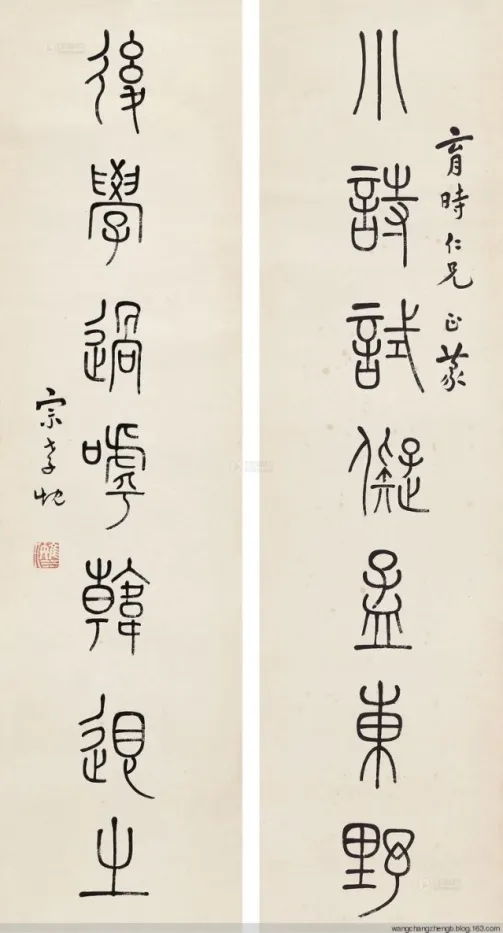

观先生篆书,以《峄山碑》为底,参以石鼓文、大篆笔法,用笔婉转流畅,线条匀净温润,圆秀细劲。例如《小诗·后学联》(见下页图2)起笔逆锋的动作非常明显,行笔中锋,收笔驻锋或回锋,线条沉稳圆润,粗细变化不大,这与先生常年临习《峄山碑》有关。转折处采用提笔书写的方式,以圆转为主,通畅流利。呈现出中和、淡雅、端正的艺术风格。先生在其《述篆》中讲到篆书笔法云:

要提腕中锋:初学书时,宜用提腕代替悬腕,练习大字,始用悬腕,学篆更要如此。要逆起回收。

图2 《小诗·后学联》

要手如规矩准绳:篆书写一横,要平如水准,写一竖,要直如引绳。

要平均运力:无论写横写竖写长引,一笔自起至收,力量务要平均。

先生篆书,是其书论的真实体现,横平竖直,平均用力,逆起回收。而篆书相比较于行草书,节奏感不强,篆书的书写,更多地需要静气。先生文学功底深厚,有诗集《秦关鸿雪》《南溟杂稿》留世,对许慎《说文解字》尤为精通。早年受恩师清翰林院出身的沙健庵先生的熏陶,其所撰文字,皆用文言,文辞语气安静、肃穆,这种静穆的气息也亦影响到其篆书作品之中:线条的对比并不强烈,布白的分布较为均匀,气息祥和。先生曾在如皋师范学堂、江苏法政大学任教,教书的严谨作风,也影响先生的书写,从笔者收集到的篆书作品来看,未曾发现作者有错字存在。

在字形安排上,先生也有自己的观点:

横画多的字如书画等字,要极端扎紧,笔笔看齐,笔笔距离相等,竖画多的如册扁等字,或弯画多的如川州流等字亦然,横竖弯的长短,也要分配得宜,笔画少的字如十木半等字,距离不可紧凑,要疏疏落落,四平八满,凡两边一样的字,写成要两边毫无差异,前人戏集一联语,两面用玻璃将字夹在中间,两面可供欣赏,是自己测验不准的好方法,如大吉羊三字就可表演。

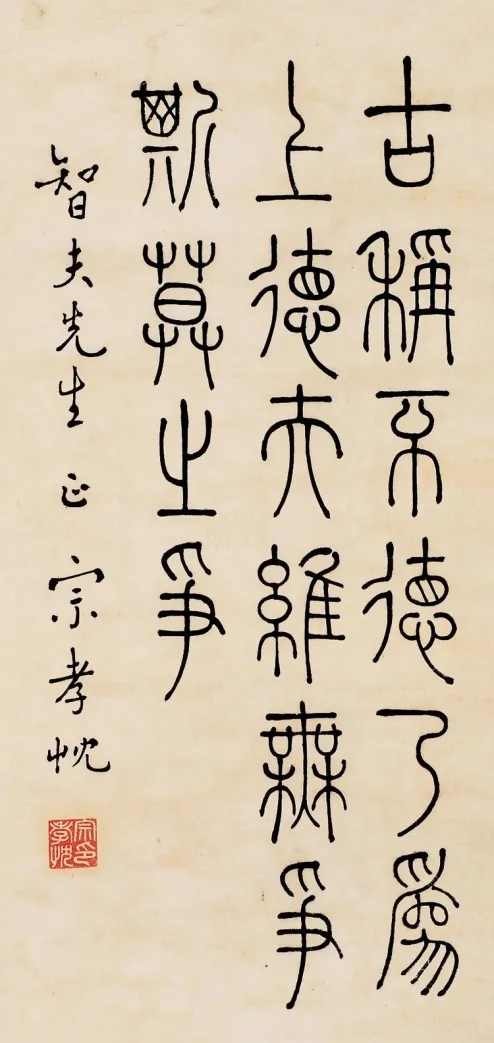

从这里可知,先生认为篆书的字形安排应对称均匀。例如其篆书《古称不德》立轴(见图3),字形相对修长,白处较黑处,空间更大。“维”字左偏旁的两个圆圈基本相同,“无”字两边完全对称书写,“莫”字的左右两边也完全对称。清邓石如云:“疏处可使走马,密处不使透风,常记白以当黑,奇趣乃出。”写字时,要注意黑与白的关系,黑是实处,白是虚处,黑处要精心结撰,而白处——字里行间的布置也须措置得宜,使疏密有致,两者相映生辉,方能收获纸墨交相辉映的妙趣。世间万事万物本是一个对立统一的矛盾体,正如老子《道德经》中所云:“天下皆知美之为美,斯恶已。”天下的人都能认识美好的事物,那是因为丑的存在。由此可见,字形之中,白处的控制也相当重要,白处的作用是衬托出黑处的美妙。在单纯的黑与白组成的世界之中,使欣赏者得到美的再创造的想象,获得无穷之趣、不尽之意。先生为使观赏者体会到小篆的乐趣,又竭力避免外廓的平直整齐,线条的长短、字形的宽窄参差不齐,或上宽下窄,或下阔上收,或左长右短,不一而足。在处理弯转时也匠心独具,有意地拉开差距,从而使观者在视觉上感受到线条游走的节奏变化,并且每每与常法相违,奇趣横生。

图3 《古称不德》

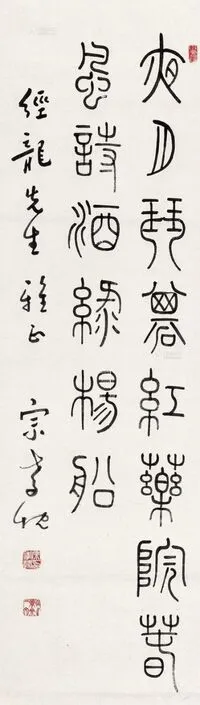

笔者收集到的先生篆书作品主要是对联和立轴,在章法安排上,字形大小统一,一幅作品之中既有浓墨,亦有淡墨和枯墨,墨色的运用较为丰富,例如其写给经龙先生的《夜月》立轴(见图4),第一字“夜”用浓墨书写,写到“红”字可以感受到这里笔上已经基本没墨;“药”字开始,第二次蘸墨书写,可以看出的是,“药”的墨色明显比“夜”字的墨色淡了很多,应该是蘸了水之后开始书写,到第二行“诗”字,墨汁基本用完,开始第三次蘸墨书写,这次蘸墨,应该没有再加水,墨色偏黑,直到最后一个字结束。落款第一个字,开始第四次蘸墨,直到落款结束。从此幅作品可以看出,先生在墨色的运用上,也是有所变化,略加飞白,使作品不会太过单调。

图4 《夜月》立轴

三、结语

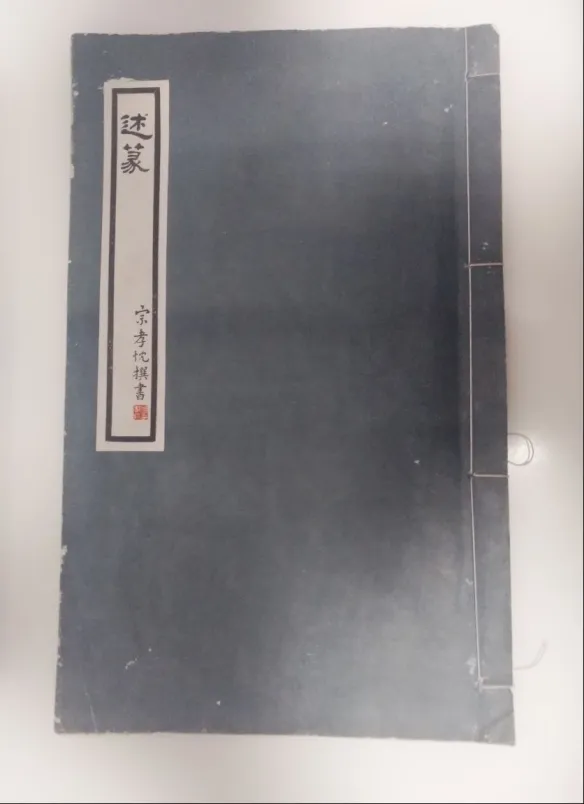

先生篆书之名远播海内外,当今著名书画鉴评家傅申先生年轻时,曾跟随先生学书。美国旧金山《金山时报》用明人王行诗句誉先生的篆书:“碧霄鸾凤漫回翔,沧海蛟螭互蟠纽。”梁寒操先生集荆公东坡句为赠:“卓荦想超文字外,神妙独到秋毫颠。”《述篆》(见图5)是先生专门介绍如何学习篆书的一本著作。书中详细讲解了篆书的起源、意义、学篆范本、篆书笔法、篆书的欣赏和批评。是书法初学者学习篆书很好的教材。先生出版的其他书籍——《书法十二讲》《楷法六十四则》《写字方法》《书法歌诀》主要都是论述了初学书法需要注意的方面,对于书法初学者来说,有非常好的指导作用,如《写字方法》这本书中,从字的来源讲起,到写字的重要性、必要条件、三个阶段、三种表现、注意要点,用最浅显的文字教习书者如何写字。

先生一生,大部分时间都在大学任教,主教中文学科,其竭力推动中国传统文化的继承和发展。1961 年,举办个人书法展,借以提倡书道。1962 年9 月28 日,台湾“中国书法学会”在于右任先生的领导下,由丁念先、宗孝忱等42人共同发起,正式成立。学会以提倡中国书法、发扬民族文化为宗旨,造就了一批后起之秀。正如当时的郑彦棻回忆先生时所说:“敬之教授生平,学不厌,教不倦,……有老师宿儒的道范……至于他的文章书法,功力深厚,成就卓然。”

图5 《述篆》