一种氯化铁诱导血栓生成的小鼠大脑中动脉远端缺血模型

2020-11-28陈青芳赵顺英董雯龚婷陈文涛刘向荣

陈青芳,赵顺英,董雯,龚婷,陈文涛,刘向荣

中国面临着世界上最大的卒中挑战,卒中在2018年导致157万人死亡,是中国排名第三的死亡原因,其中70%为缺血性卒中[1-3]。脑或颈部动脉粥样硬化性原位血栓形成、心源性栓子阻塞脑血管、血管狭窄均可导致急性脑血管阻塞,是引起急性缺血性卒中的常见病因[3]。临床上大脑中动脉是缺血性卒中高发栓塞的血管。目前常用线栓堵塞小动物大脑中动脉制作栓塞模型,并根据是否将阻塞栓线拔出分为永久性缺血和再灌注两种模型[4]。也可用不同方法将大脑中动脉的远端血流阻断,制作永久性大脑中动脉远端缺血模型[5-6]。但以上模型偏重的是血流堵塞状态,并无血栓形成,与疾病的实际状态有一定差距。

本研究利用氯化铁(ferric chloride,FeCl3)溶液的强氧化剂特性,诱导血管内皮细胞损伤,进而引起血管内血小板聚集形成血栓,使得小鼠大脑中动脉远端栓塞(distal middle cerebral artery occlusion,dMCAO),充分模拟实际脑缺血的发病进程和状态。小鼠dMCAO模型稳定且死亡率较MCAO模型低,为后续血栓形成和药物溶栓研究提供支撑。

1 研究对象与方法

1.1 实验动物及药物 雄性C57BL/6J小鼠,24只,体重24.0±0.5 g(北京华阜康生物科技股份有限公司),适应性饲养在22~26 ℃、湿度50%~60%的环境中,自由获取食水。本实验实施遵照动物伦理要求。FeCl3(天津福晨化学试剂厂,中国)以生理盐水配制成质量体积分数为10%的澄清溶液。

1.2 模型制作 小鼠随机分为两组:假手术组和脑缺血(dMCAO)组,每组12只小鼠。称重后异氟烷吸入麻醉,左侧俯卧位暴露右侧颞肌,颅骨钻孔。暴露右侧大脑中动脉远端,用浸润10% FeCl3溶液的0.5 mm×0.5 mm滤纸贴于大脑中动脉远端动脉分叉处3 min,除去滤纸,用生理盐水清洗表面盐溶液,覆盖可吸收性明胶海绵,缝合。手术期间保持小鼠肛温36~38 ℃。假手术组用生理盐水替代FeCl3溶液进行处理。

1.3 脑表面及颞侧血流量观测 以FeCl3开始刺激的时间为0时刻,用多普勒散斑扫描仪记录全脑表面血流量及大脑中动脉远端的动脉血流量,每组6只小鼠。记录手术前的基础值、术后10 min、术后1 d和术后7 d的脑血流量以及颞侧大脑中动脉远端动脉血流量的变化情况。每只小鼠作自身前后对照,脑血流量百分比=(该时间血流量/基础值血流量)×100%。

1.4 神经功能与运动感觉评价 造模后1 d、3 d、5 d、7 d对小鼠进行神经学功能评价和胶黏纸测试,每组6只小鼠,采用3种神经功能评分以全面评价小鼠在模型中的神经功能损伤情况,降低人为因素影响,包括:改良加西亚评分(modified Garcia score,mGS)[7]、改良神经损伤严重程度评分(modified neurological severity score,mNSS)[8]和15分神经学评估表(15-point neurological evaluation scale,NES)[9]。具体评分细则见表1。

胶黏纸测试方法:将0.5 cm×1 cm的纸片黏在小鼠左侧前肢上,正常感知的小鼠会尝试将纸片撕去。实验中记录小鼠第一次碰触纸片及完全撕去纸片的时间,以评价其神经功能。每只小鼠术前训练3 d,测试日及训练日每天测试3次,每次间隔时间为15 min,避免小鼠疲劳或情绪抵抗。

表1 神经功能评分细则

1.5 脑组织梗死率测定 每组各取6只小鼠在造模后1 d取脑组织,在脑模具中切成1 mm厚的薄片,用2%的TTC溶液在37 ℃浸染15 min,TTC可使活细胞呈红色,梗死区细胞呈白色,以此标记脑组织梗死区域。用ImageJ软件进行数据分析,梗死率=(左侧大脑正常组织体积-梗死侧正常组织体积)/左侧大脑正常组织体积。

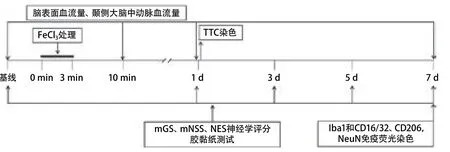

1.6 免疫组织荧光染色 术后7 d取每组4只小鼠全脑制作冰冻切片,从前至后切成20 μm厚的切片。使用标记神经元的神经元核抗体(NeuN抗体,Millipore,美国)染色以确定脑组织损伤情况,用Vectra Polaris全自动定量病理成像系统(Perkin-Elmer,美国)采集图像数据。用ImageJ软件统计每只鼠6个层面的脑组织损伤,脑组织损伤率=各层(左半脑正常组织面积-梗死侧半脑正常组织面积)之和/各层左半脑正常组织面积之和。采用离子化钙结合适配分子1(ionized calcium binding adapter molecule 1,Iba1)(和光纯药,日本)和CD16/32(BD Pharmingen,美国)及Iba1和CD206(R&D Systems,美国)免疫荧光共染,标记缺血区皮层M1、M2型小胶质细胞,评价术后脑组织缺血区域附近胶质细胞激活情况,用LSM710激光共聚焦显微镜(Carl Zeiss AG,德国)采集图像。实验流程如图1。

2 结果

2.1 实验手术视野及操作 实验手术前暴露颞侧颅骨、暴露大脑中动脉血管远端的操作视野(图2A、图2B)。大脑中动脉远端暴露后可用多普勒散斑血流量仪检测到清晰的动脉血流(图2C)。用浸润FeCl3溶液的滤纸处理动脉后,血流量显著下降(图2D、图2E)。

图1 实验流程图

图2 手术视野图

图3 不同时间小鼠术侧颞侧动脉及脑表面血流量变化图

2.2 术后不同时间脑血流量的变化 分别记录FeCl3溶液处理前、处理后10 min、术后1 d和7 d的颞侧血流量和脑表面血流量(图3)。结果显示FeCl3溶液处理可使大脑中动脉远端动脉血流量下降,并引起脑表面大脑中动脉支配区域血流量减少。dMCAO组术后10 min颞侧大脑中动脉远端血流量平均下降至初始血流量的33.67%±6.66%(vs假手术组94.91%±1.46%,P<0.001),术后1 d和7 d维持在30%以下且持续下降(dMCAO组vs假手术组,1 d:29.78%±4.71%vs84.37%±2.93%;7 d:23.68%±3.22%vs77.37%±1.17%,均P<0.001)。dMCAO组大脑中动脉支配区域的脑表面血流量在术后10 min及术后1 d为初始值的37.80%±5.86%及38.32%±6.04%(vs假手术组81.58%±5.24%及81.88%±5.25%,均P<0.001),术后7 d可能由于侧支循环的代偿,脑表面血流量有所恢复,但仍与假手术组的差异有统计学意义(dMCAO组vs假手术组:73.71%±5.92%vs93.27%±1.56%,P=0.0156)。

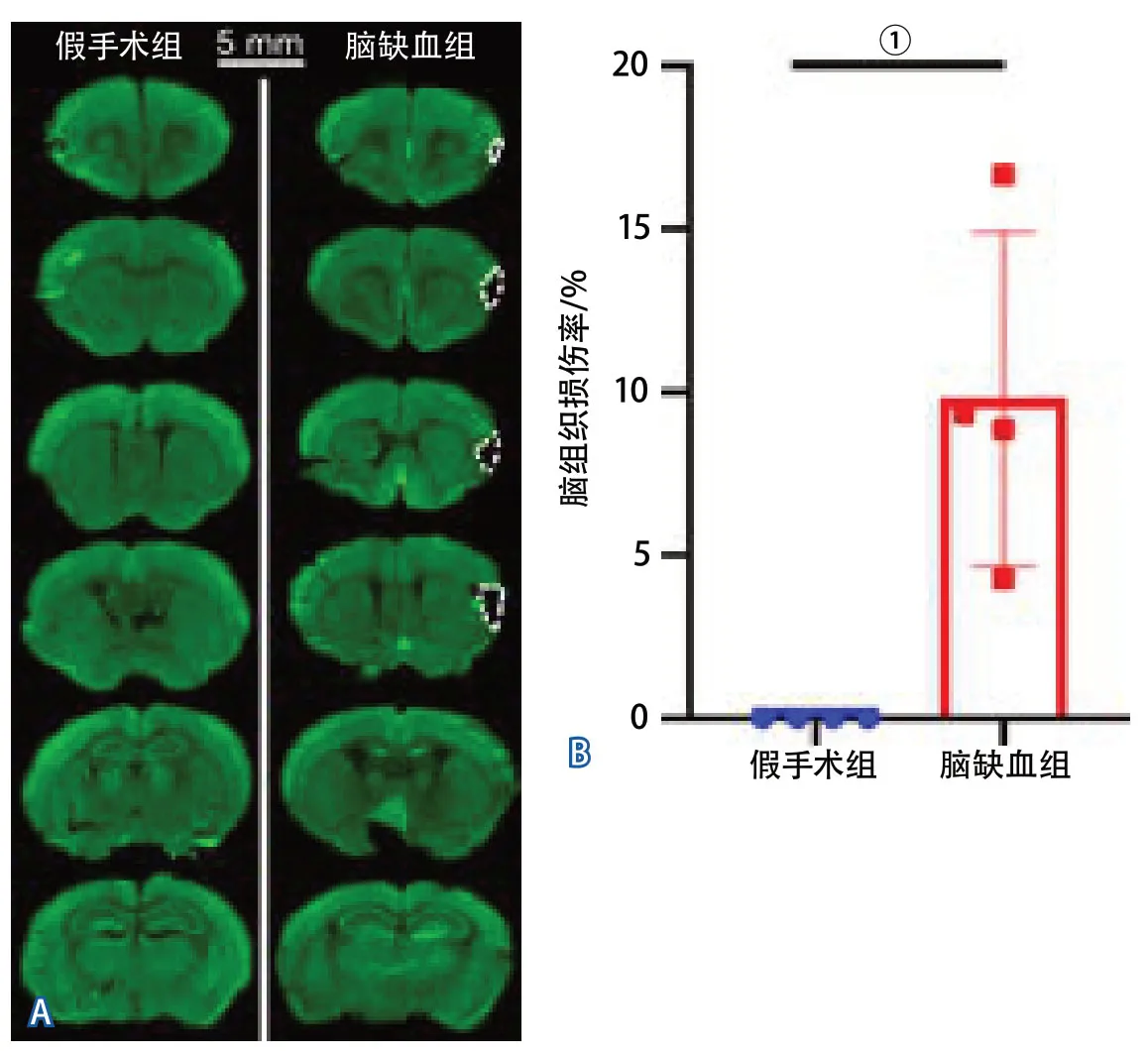

2.3 术后脑组织梗死率及脑组织损伤 与假手术组相比,dMCAO组术后1 d出现明显的脑组织梗死,主要集中于右侧脑皮层区域。统计显示,dMCAO组平均梗死体积为16.84%±2.15%,与假手术组(无梗死)相比差异有统计学意义(P<0.001)(图4)。

术后7 d,dMCAO组脑组织损伤的面积百分比为9.81%±2.56%,显著高于假手术组(无损伤),P=0.0086,表明该模型术后7 d小鼠神经元受损、脑组织损伤(图5)。

2.4 神经学评分及胶黏纸测试 术前各项神经学评分和胶黏纸测试,dMCAO组与假手术组差异无统计学意义;术后1 d、3 d、5 d、7 d,dMCAO组与假手术组相比,3种神经学评分差异均有统计学意义。与假手术组相比,dMCAO组在术后1 d、3 d、5 d的胶黏纸测试中,撕去胶黏纸的时间差异有统计学意义(表2)。

2.5 脑组织胶质细胞表达 取小鼠脑组织切片标记CD16/32或CD206,与Iba1共染。Iba1和CD16/32标记缺血区皮层M1型小胶质细胞,Iba1和CD206标记M2型小胶质细胞。与假手术组相比,dMCAO组术后7 d梗死皮层附近M1型和M2型胶质细胞表达增加,出现大量M2型胶质细胞(图6),表明该模型术后脑组织梗死区附近胶质细胞大量激活,可能与活跃的炎症反应相关。

图4 术后1 d小鼠脑组织梗死率

3 讨论

急性缺血性卒中是全球死亡率高、致残率高的重大疾病[10],目前研究其病理机制的动物模型主要有大脑中动脉线栓模型、大脑中动脉远端凝断模型、光化学血栓模型和自身原位血栓模型。大脑中动脉线栓模型是经典的栓塞模型,可以很好地阻塞大脑中动脉远端,与临床血管闭塞部位近似度高,是经典的急性脑缺血模型[4]。大脑中动脉远端凝断模型[6]和本研究中的脑缺血模型均针对该血管的远端造模,相对经典线栓模型而言,远端造模的动物死亡率低,为模型成模后的长期存活提供了可能,可针对长期的生理病理变化、认知恢复和药物药理机制展开研究[11]。不过,大脑中动脉线栓模型和大脑中动脉远端凝断模型均没有原位血栓形成,仅物理性地阻断了血流,虽然有利于研究远端组织的缺血缺氧机制,但无法满足药物溶栓、取栓或溶栓后血流变化等的相关研究。

光化学诱导血栓形成的血栓模型往往损伤的是以光照为中心的某个范围,而且血管损伤和血栓最先出现在毛细血管、细静脉和细动脉,其次才影响到大静脉,最后受影响的才是大动脉,与临床上的动脉血栓堵塞过程有较大差异[12-13]。自身原位血栓模型需要先用动物自体血制作符合目的血管直径的血栓,再将血栓送到大脑中动脉或者大脑中动脉远端,理论上能较好模拟脑缺血过程及状态,但操作技术难度较大,对实验设备要求高[14-15]。

本实验应用氯化铁诱导血栓的方法建立脑缺血模型,一方面满足了脑缺血的目的,另一方面形成大脑中动脉远端的血管内原位血栓,弥补了目前线栓模型和凝断模型的没有血栓、仅机械阻断的不足,也突破了光化学血栓模型范围性损伤的局限。且本实验手术操作简单便捷,所需设备常见,易形成统一标准化的实验流程。

图5 术后7 d小鼠脑组织损伤

表2 神经功能评分及胶黏纸测试结果

本实验中,我们使用FeCl3溶液刺激大脑中动脉远端血管形成稳定血栓,建立了较好的小鼠长期脑缺血模型。手术操作简便,在刺激后10 min造成颞侧大脑中动脉血流量和脑表面血流量下降并维持至术后7 d,术后1 d脑组织皮层有明显梗死,且术后7 d仍有脑组织损伤。

本实验进一步用mGS、mNSS和NES 3种神经学评分方法评价小鼠感觉和运动神经功能损伤,发现该血栓造成的脑缺血模型在术后1~7 d均有明显的运动障碍和感觉或反射损伤,另外,该模型术后胶黏纸测试结果也与假手术组有差异。表明该模型可以形成小鼠脑功能损伤,包括运动和感觉功能的受损。另外,该模型在术后7 d可观察到梗死区域附近胶质细胞的激活现象,M1、M2型胶质细胞大量出现,这一现象符合临床和其他动物脑缺血模型研究中的炎症变化特点[15-16]。

FeCl3溶液可诱导形成稳定的小鼠脑缺血模型,模型动物运动和感觉神经功能受损,大脑中动脉远端及术侧脑表面血流量降低,脑皮层出现组织梗死,梗死周围可见胶质细胞表达上调。本研究建立了稳定的脑缺血模型,不仅达到了脑皮层缺血的实验需求,而且形成了大脑中动脉远端的血管内原位血栓,为后续药物溶栓等研究提供了良好的动物模型和技术支撑。

图6 术后7 d小鼠脑梗死周围胶质细胞染色

【点睛】10%氯化铁溶液诱导血栓生成可制作稳定的小鼠脑缺血模型。