基于生态保护红线管理思路的生态补偿机制研究

——以深圳市光明区为例

2020-11-23曾祉祥叶有华郭微李思怡朴美艳

曾祉祥,叶有华 *,郭微,李思怡,朴美艳

1.仲恺农业工程学院园艺园林学院,广东 广州 510225;2.深圳中大环保科技创新工程中心有限公司,广东 深圳 518001

划定并严守生态保护红线,是强化生态系统服务功能、提升生态产品供给能力、维护和保障国家生态安全生命线、构建国家生态安全格局的有效手段(中共中央办公厅等,2017)。但在地方发展中,生态保护红线以保障生态空间为导向,缺乏对区域经济、社会、环境协调发展的整体考虑,特别是生态保护损失性境遇问题将直接影响生态保护红线的成效(李永宁,2011)。深圳的经验表明,生态保护红线等空间管制措施与原住民利益存在明显矛盾,无法提高生态系统服务功能和生态产品供给能力(孙瑶等,2014),甚至威胁到区域生态安全格局。

生态补偿机制作为一项实现自然资源有偿利用、应对主体功能区战略平衡问题的重要政策工具(Sommerville et al.,2010;Thuy et al.,2010),通过对区域生态服务功能供给者、发展牺牲者提供经济形式为主的补偿,建立生态服务生产与消费的良性循环,可以有效保障区域生态服务功能的持续供给,实现地区之间的公平(欧阳志云等,2013;王女杰等,2010),为探索解决因划定生态保护红线造成的环境权和发展权的矛盾提供了一种思路。目前国内外已有不少地区开展了关于生态补偿的研究和实践,构建了包括统一的补偿标准法、成本-效益目标选择法、多目标多准则目标选择法、空间模型分析法、采购竞标法等诸多区域生态补偿方法(王凤春等,2017),但仍在补偿水平、补偿模式等方面存在一些亟待解决的问题,也尚未真正体现出生态系统服务价值(李国平等,2018)。按照2016年国务院办公厅出台的《关于健全生态保护补偿机制的意见》和2018年国家发展改革委等9部门联合印发的《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》,“深化生态保护补偿理论和生态服务价值研究”已成为新形势下生态补偿的新要求,因此,以生态服务价值为内核,建立健全基于生态保护红线管理体制下的生态补偿新模式,是当下亟待研究的内容。

2005年,深圳市在全国率先划定了基本生态控制线,将占深圳城市总面积49.9%的区域划入城市生态控制线范围内,打造出深圳市完整的生态框架和生态网络,保障了生态系统服务功能和景观功能。作为深圳市首个功能新区的光明区,全区有超过一半的土地位于基本生态控制线内,同时还分布有全市占比最高(41.3%)的基本农田及部分饮用水源保护区。从有效维护与改善生态功能的核心目标看(高吉喜等,2017),深圳市基本生态控制线、基本农田和饮用水源保护区等生态保护区域,其实质就是城市的生态保护红线(喻本德等,2014)。生活在这些区域的社区居民长期以来为深圳市提供了平均水平以上的生态系统服务,然而生态保护红线区域的限制开发政策致使居民发展诉求得不到满足,居民生活水平改善与区域生态环境保护目标矛盾突出。本研究以光明区为样区研究基于生态保护红线管理思路下的生态补偿模式,研究建立一套以城市生态资源定量评估为基础(叶有华等,2010),将生态服务价值与生态补偿总额相挂钩的经济补偿办法,以期从根本上改变环境保护与发展之间的矛盾,保障生态服务功能的持续供给,实现社会、经济、环境发展利益共享,也为全国生态保护红线管理提供参考。

1 补偿理论与思路

生态公平是生态文明的重要理论支点和实现方式,其要求生态权利的平等享有、生态义务的平等履行和生态责任的公平承担(夏文斌等,2008)。然而生态保护红线管控是一项有失“公平”的“非帕累托改进”(董小君,2009),由于生态保护红线严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,各区域划定的红线比例不同将导致区域间的经济发展机会失衡,造成生态红线占比较高的区域发展机会的损失,进而为强化生态系统服务功能、提升生态产品供给能力承担额外成本,加剧“中心”与“边缘”化的倾向,使得区域社会经济和生态公平失衡。因此,这种不平衡需要用“补偿”机制去弥补,生态补偿的行为策略将直接决定生态保护红线的实施效果,直接影响生态保护的质量以及自然资源资产的总量。如果生态环境得到更好的保护,那它将能发挥更多的生态功能,更多的人能享受到生态红利。另一方面,实施生态补偿之后,能更好地调动当地居民保护环境的积极性,实现区域的可持续发展,促进生态责任的公平承担,维护生态公平。

作为本研究区域,光明区当地居民在生态保护红线的政策下已丧失一定的发展权,承担着过重的生态义务和生态责任,面临着保护与发展的矛盾,如何让当地居民在严守生态红线的基础上充分发展自己,改善自身境遇,这就需要政府对当地居民为生态环境保护与建设付出的成本或自身权益的牺牲进行补偿。因此,光明区当地居民既是生态保护红线的微观保护主体,也是生态补偿的重要受偿主体,相关的生态补偿应至少包含两方面内容:即当地居民提供的生态系统服务价值,和当地居民为严守生态保护红线的生态功能而丧失及放弃的发展机会成本(欧阳志云等,2013)。

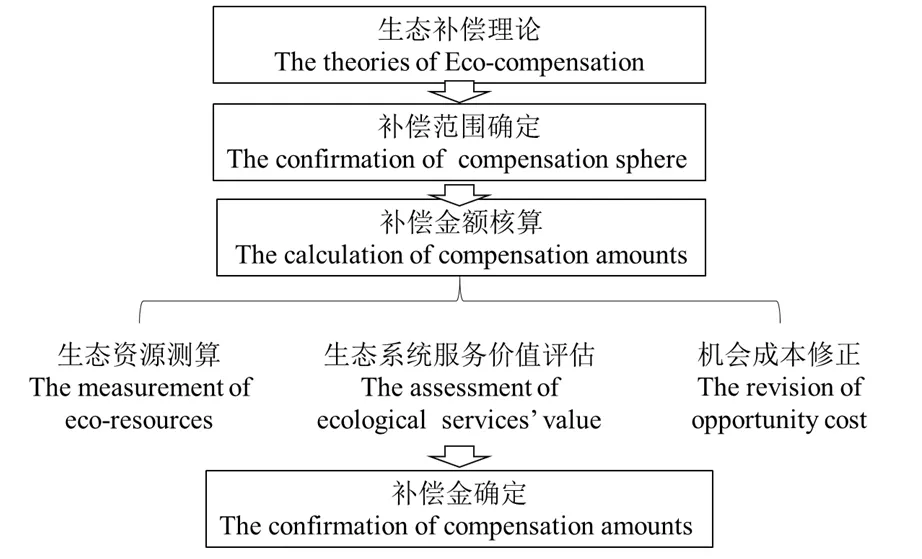

为科学的评估区域生态系统服务价值,综合考虑生态系统服务的外溢性和生态补偿机制的可操作性。本研究拟对生态保护红线比例超过全区平均水平的部分开展生态补偿,结合深圳市已常态化开展的生态资源测算工作,从生态资源定量出发综合评估上述社区生态保护红线内的生态系统服务总价值,并以发展机会成本进行修正,既减少生态补偿机制的实施成本,又反映补偿对象所管理生态资源的动态变化,建立与生态资源、生态系统质量和生态系统服务价值挂钩的生态补偿体系(图1)。

图1 技术路线图Fig.1 Research technology route

2 研究区域与方法

2.1 研究区域

光明区位于广东省深圳市西北部,东至观澜、西接松岗、南抵石岩、北与东莞市接壤,辖区面积155.3 km2,下辖光明、公明、新湖、凤凰、玉塘、马田6个街道办事处,31个社区。光明区属亚热带海洋性气候,气候温和,年均气温 22 ℃。2017年全区地区生产总值850.12亿元,常住人口59.68万人。

2.2 研究方法

为补偿光明区部分社区为全区额外提供的生态系统服务,其生态补偿金采用如下公式进行计算:

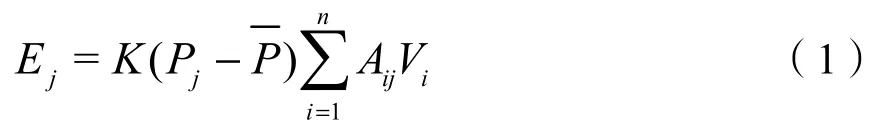

式中,Ej代表第j个社区的生态补偿金额;K代表发展机会成本修正系数;Pj、分别代表第j个社区生态保护红线占社区面积比例和全区平均生态保护红线占区域面积比例;Aij代表第j个社区第i种生态资源的面积;Vi代表第i种生态资源的单位生态系统服务价值。

2.2.1 生态资源面积测算

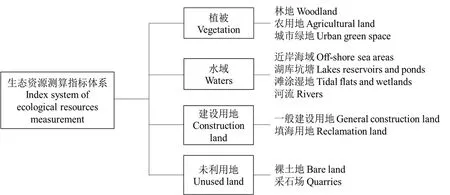

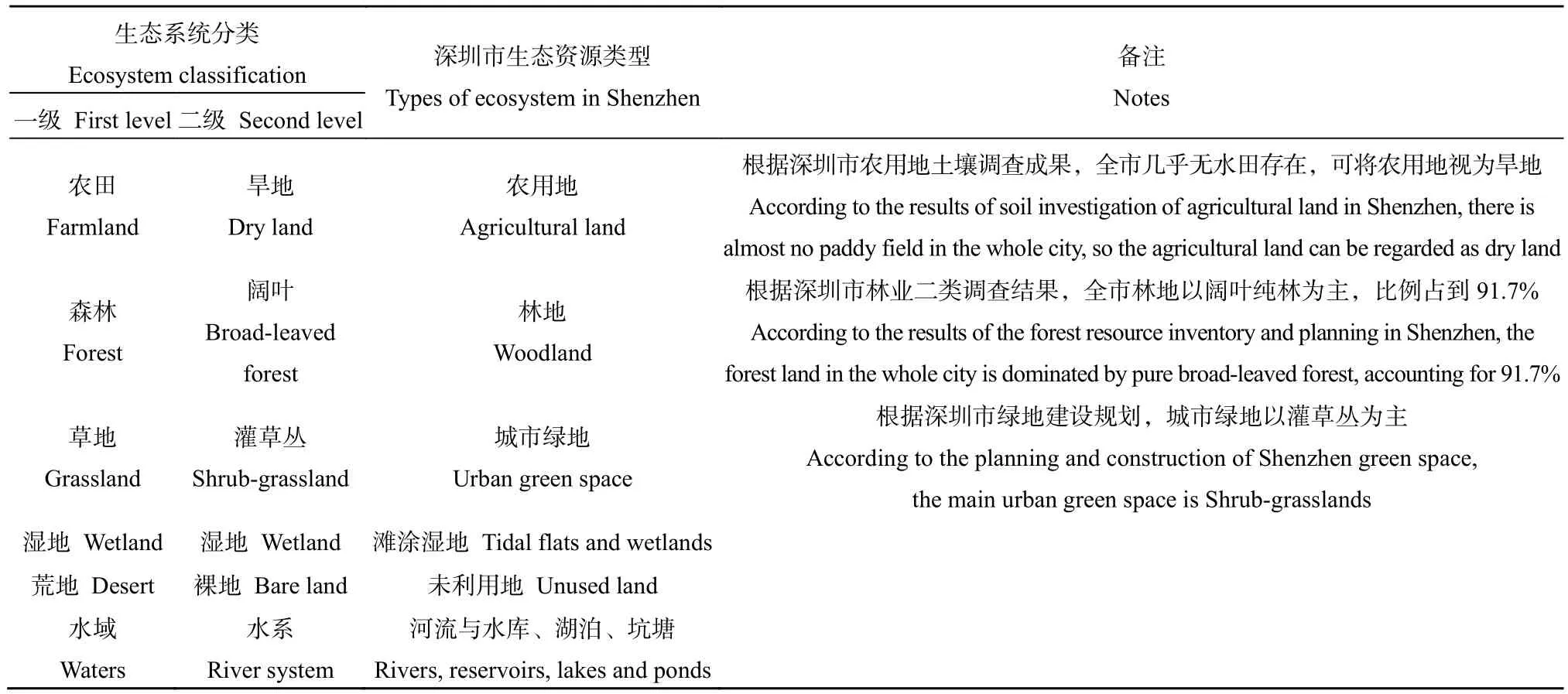

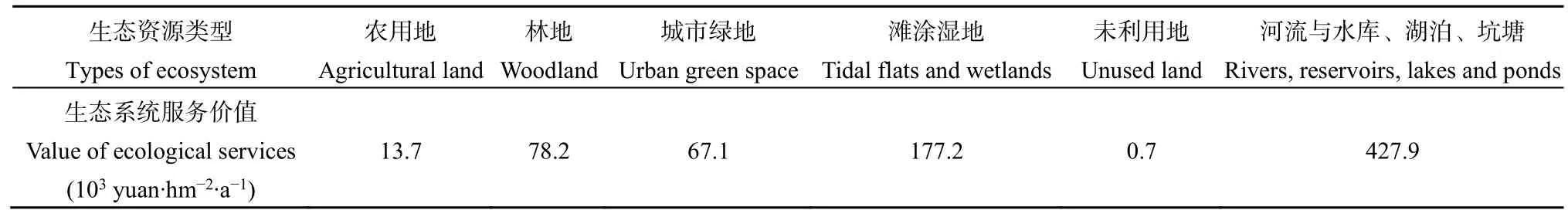

生态资源面积测算按照《深圳市生态资源测算技术规范(试行)》中的生态资源测算指标体系(图2)进行,运用SPOT5(2.5 m×2.5 m)遥感影像进行生态资源解译,提取光明区内的林地、农用地、城市绿地、河流、滩涂湿地、湖库坑塘等生态资源数据,并利用Arcgis技术提取光明区各街道、社区的自然资源,进而开展生态系统服务价值评估和生态补偿金总额核算。

图2 深圳市生态资源测算指标体系Fig.2 Index system of eco-resources measurement in Shenzhen City

2.2.2 生态资源单位生态系统服务价值核算

当前,生态系统服务价值评估可以大致分为基于单位生态系统服务功能价格的功能价值法和基于单位面积当量因子的当量因子法。前者通过建立生态系统服务功能与自然资源的实物量关系的模型,来价值化评估区域的生态系统服务功能,并加总各类自然资源的生态系统服务价值得到总价值,但是该方法的模型建立复杂、涉及的参数因子较多、评估核算存在一定的难度,尤其是对于不同生态系统服务功能的价值评估模型方法缺乏统一规范的标准。后者是建立基于各类生态系统服务功能的价值当量标准,然后结合生态系统的分布面积进行评估。相对功能价值法而言,当量因子法方法统一,数据需求少,且在评估核算中简单易用,适用于长期动态的生态系统服务价值评估(Costanza et al.,2014)。运用当量因子法,建立了一个用于我国生态系统服务价值评估的模型,将生态服务重新划分为原材料生产、食物生产、土壤形成与保持、气体调节、水源涵养、气候调节、废物处理、生物多样性维持、景观愉悦等9项,并就森林、草地、农田、湿地、水体和荒漠6类生态系统的9类生态系统服务价值相对于农田食物生产价值的相对重要性(当量因子),进行了中国生态系统单位面积生态服务价值当量调查,得到1个标准当量因子的生态系统服务价值为 3406.5元/(hm2·a)(谢高地等,2008),以及全国范围的单位面积生态系统服务价值基础当量表(谢高地等,2015),即不同生态系统提供的某项生态系统服务价值相对于农田食物生产的生态服务价值的比例。其中,生态资源类型与谢高地等(2015)构建的生态系统对应关系见表1,根据全国范围的单位面积生态系统服务价值基础当量表(谢高地等,2015)对应的单位生态资源面积生态系统服务价值见表2。

2.2.3 发展机会成本修正系数

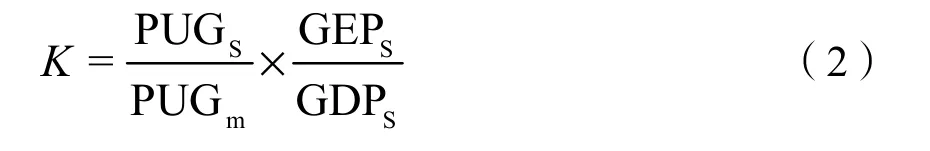

以全国平均值为当量计算深圳市光明区的单位生态系统服务价值,并作为生态补偿金额的结论显然偏低,无法体现出深圳市土地资源的经济产出和丧失土地开发权益后随之丧失的发展机会成本。因此,将GDP(国民经济生产总值)和GEP(生态系统生产总值)作为分析对象,开展生态补偿的发展机会成本修正系数K的计算,公式如下:

式中,PUGS代表深圳市单位面积GDP;PUGm代表全国主要城市平均单位面积 GDP;GEPS代表深圳市GEP总量;GDPS代表深圳市GDP总量。

3 主要结果

3.1 补偿范围确定

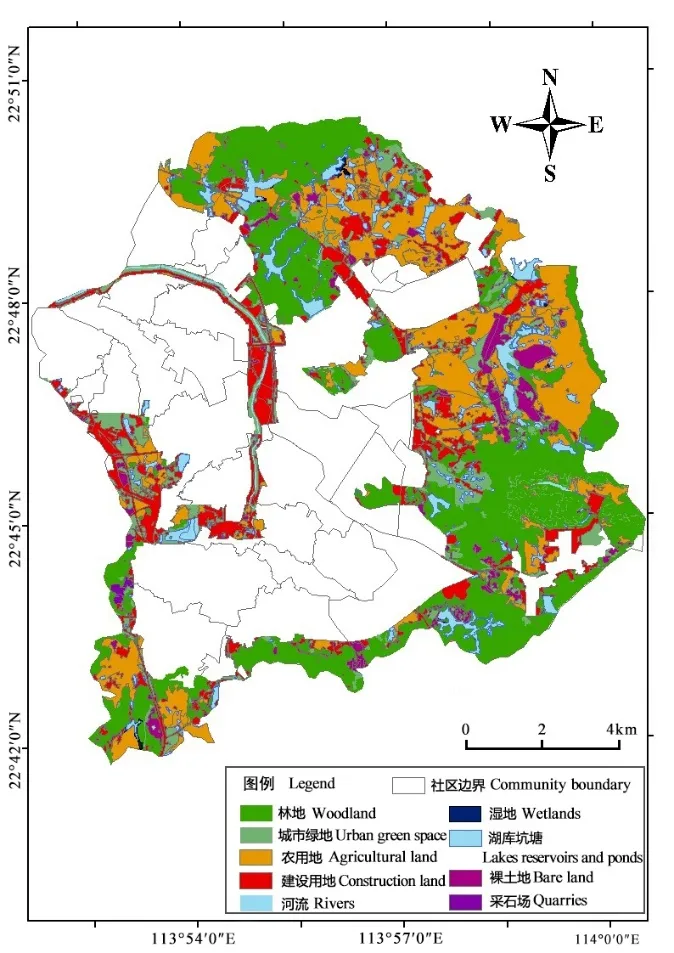

光明区生态保护红线区域包含基本生态控制线、饮用水源保护区和基本农田,其中基本生态控制线内面积83.6 km2,占土地面积53.8%;水源保护区面积20.38 km2,占土地面积13.1%;基本农田面积9.07 km2,占土地面积5.8%。将生态控制线、饮用水源保护区以及基本农田进行叠加分析,可以发现全区三类区域高度重合,饮用水源保护区、基本农田基本涵盖在基本生态控制线内,为简化研究对象将三类区域合并,同时对于零星基本农田不计入在内,全区生态保护红线面积84.1 km2,占土地面积54.1%(表3)。

表1 生态资源与生态服务功能关系Table 1 Relation table of ecological resources and ecological services function

表2 深圳市单位生态资源生态系统服务价值Table 2 Ecosystem services value of ecological resources per unit area in Shenzhen City

光明区中径口社区(97.9%)、新羌社区(87.8%)、白花社区(85.6%)、西田社区(83.0%)、碧眼社区(76.3%)、石围社区(73.3%)、楼村社区(73.0%)、红星社区(66.6%)、玉律社区(62.5%)、凤凰社区(54.8%)10个社区的生态保护红线面积占比超过了全区平均值(54.1%),按照生态公平理论(曹莉萍等,2016),对上述10个社区开展生态补偿。

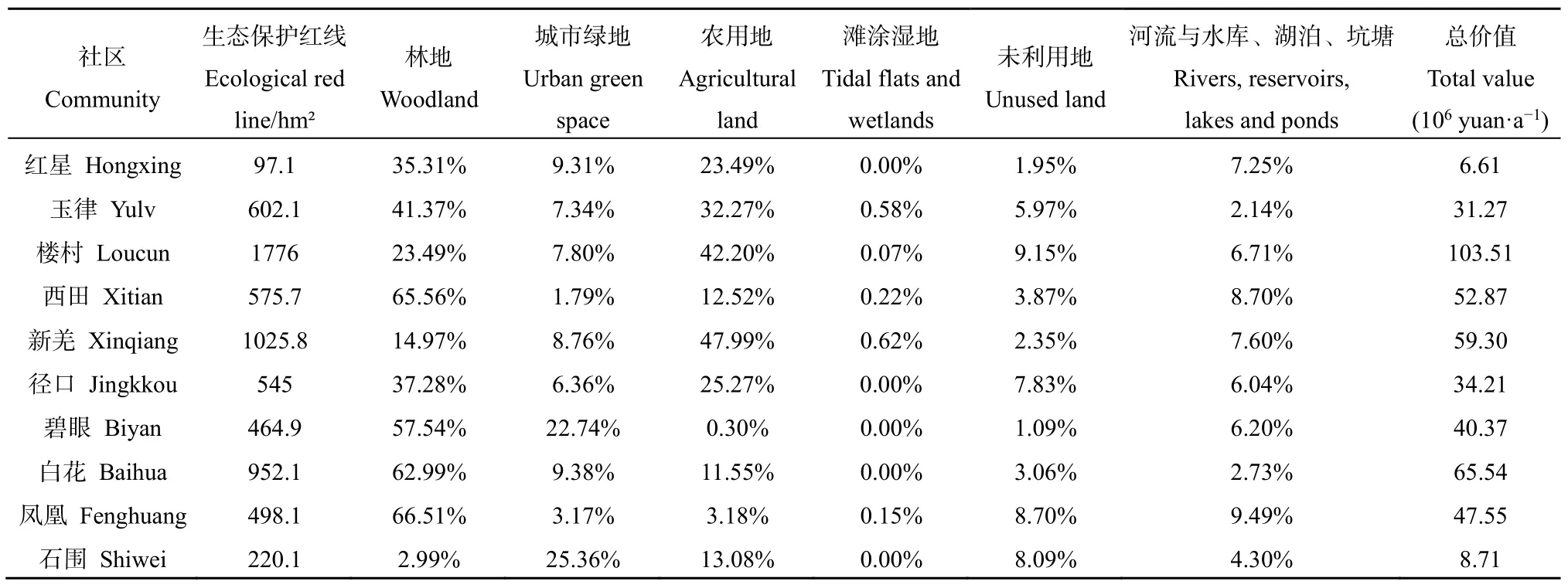

3.2 生态保护红线内生态系统服务价值核算

由于历史等其他原因,生态保护红线内还存在着建设用地等其他非主体功能的活动,因此其生态系统服务价值评估需与现有的生态资源相挂钩。通过将2015年SPOT5卫星影像数据按照《深圳市生态资源测算技术规范(试行)》解译分析(叶有华等,2010),得到光明区生态保护红线内现状林地、城市绿地、农用地、河流、水库、湖泊、坑塘、滩涂湿地、建设用地、未利用地等不同生态资源类型(图3)。结果显示,红星社区等10个列入生态补偿社区的保护区内均有农用地、林地、城市绿地、未利用地、河流与水库、湖泊、坑塘等生态资源,总体呈现出以林地为主,农用地次之,湿地最少的特征,同时根据单位生态资源面积生态系统服务价值表(表2),得到10个社区生态保护红线内的生态资源面积占比与生态服务价值(表4)。

图3 光明区生态资源示意图Fig.3 Schematic diagram of ecological resources in Guangming District

表3 光明区生态保护红线面积统计Table 3 Statistical table of ecological protection red line area in Guangming District

经计算,10个社区生态服务总价值为44998.6万元/a,其中楼村社区最高为10351.8万元/a,红星社区最低为661.1万元/a。

3.3 生态补偿金修正与核算

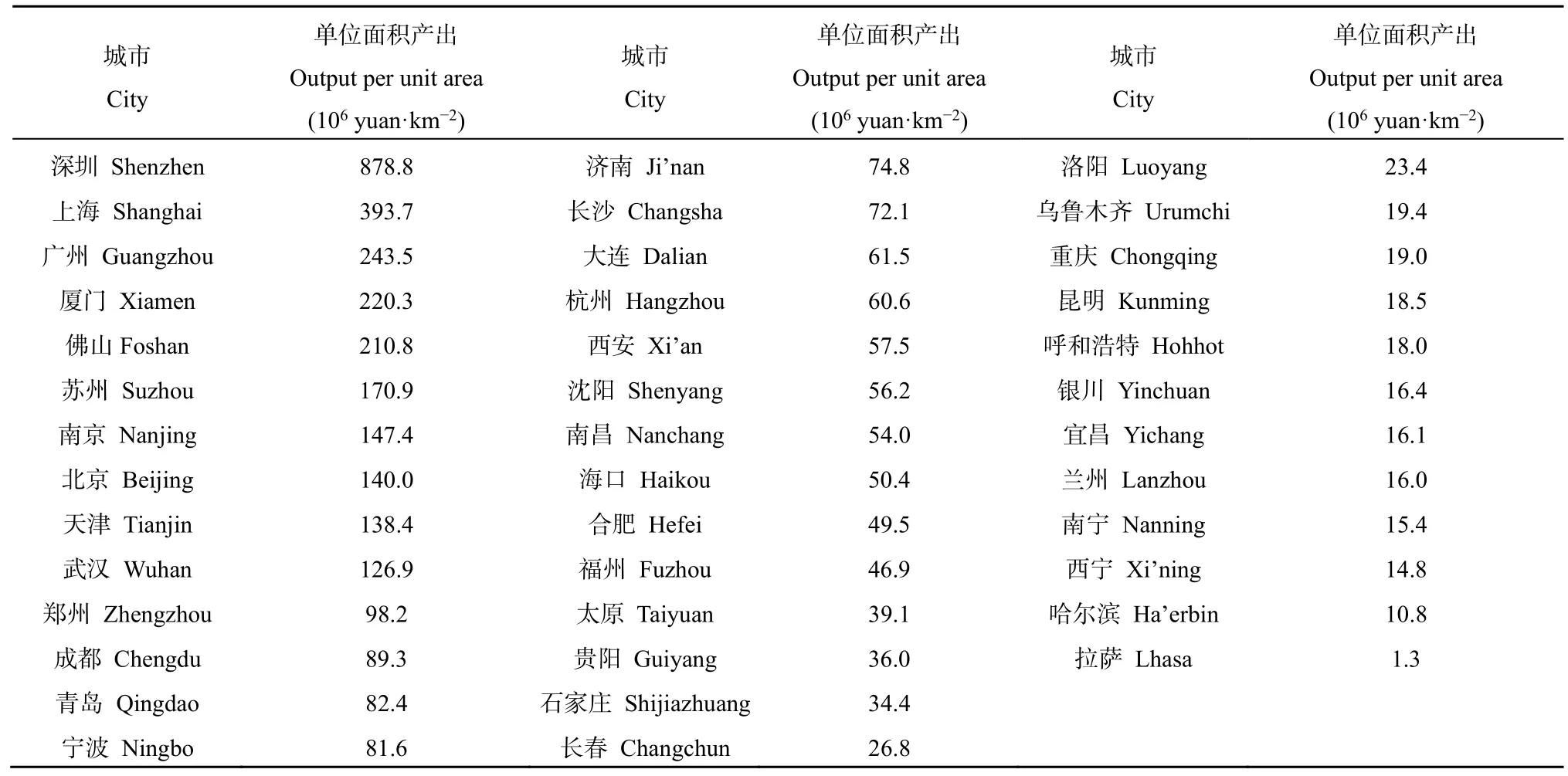

根据对全国40个主要城市2015年的GDP和城市总面积(中国国家统计局,2015)分析可以看出(见表5),深圳市单位面积产出位于第一,为8.8亿元/km2,超过40个城市的平均单位面积产出0.53亿元/km2约16.47倍。根据2014年对深圳市GEP(生态系统生产总值)的核算结果显示,2014年深圳市生态系统生产总值为4042.85亿元,约占深圳市2014年GDP(16001.82亿元)的四分之一,根据公式(2)计算得出发展机会成本修正系数K≈4。

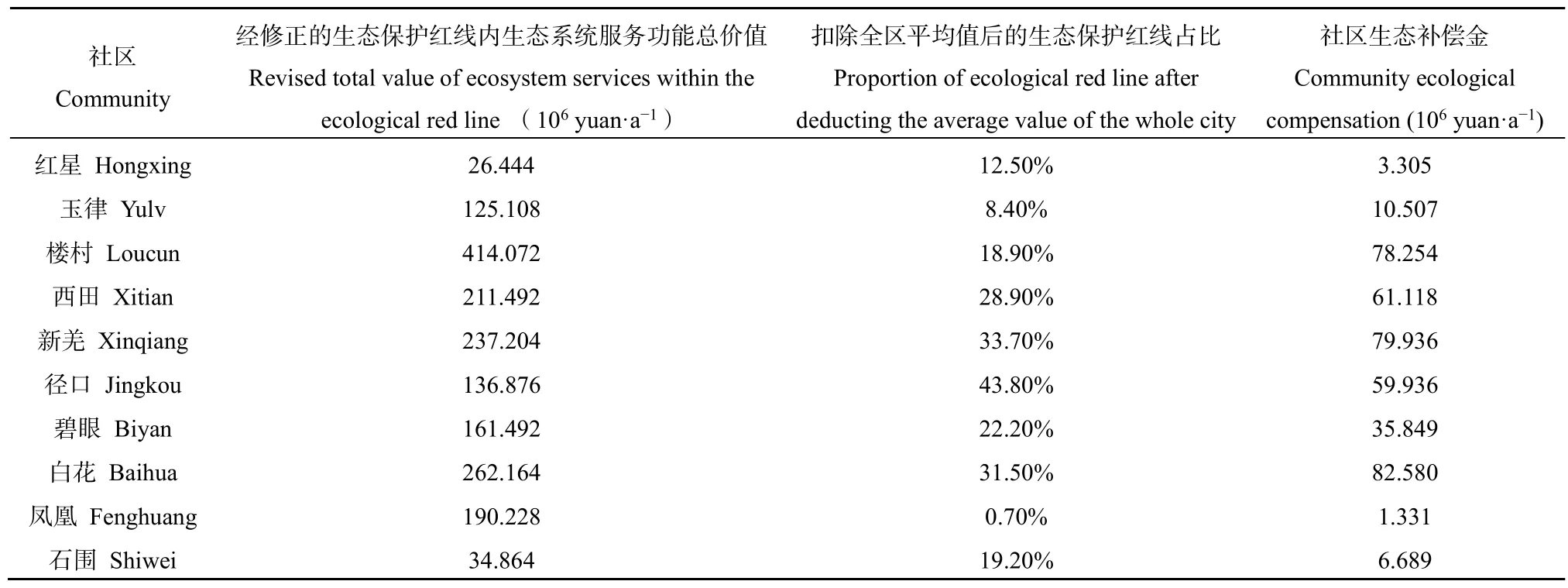

根据公式(1),对10个社区的生态保护红线内生态系统服务价值进行发展机会成本修正,并按照扣除全区平均值后 10个社区的生态保护红线占比折算生态补偿金,计算结果见表6。

4 讨论

生态保护红线区域占比较大的社区大部分属于经济落后地区,这些地区为实现区域的生态功能,鼓励区内的人口向重点和优先发展区域转移,但人口的迁移存在明显额“择优”机制,即实现迁移的多为对区域经济发展和地方财政收入的潜在贡献能力较高的人群。这样会加剧区域间发展的不均衡,使人口、要素和产业向少数条件较好的地区集聚,同时造成生态功能区公共服务的效率逐渐降低,将进一步加剧“中心”与“边缘”分化的倾向。同时囿于保护政策的制约,不仅许多产业和企业不能发展,住房及必要的基础设施建设亦被严格管控,而且存在相当数量在保护区划定前建成的社区和企业,这些社区和企业还曾经历了企业外迁、房屋拆除、作坊取缔等行动,导致其发展出路全面受阻,基础设施建设不足,当地居民生活亦受到很大影响。

表4 社区生态资源面积占比与生态服务总价值Table 4 Proportion of ecological resources in communities and the total value of ecological services

表5 全国40个主要城市2015年单位面积土地产出Table 5 Per unit area output of 40 major cities in China in 2015

表6 光明区各社区的生态补偿金Table 6 Ecological compensation in Guangming District

以径口社区为例,社区98%的国土面积都被划入基本生态控制线范围内,社区范围内已无建设用地,无法招商引资开展经济建设,且道路、停车场,公园等市政配套设施也难以建设,社区整体环境较差,严重制约了社区经济的发展。由于社区经济发展一直处于停滞状态,2013年成立的社区股份公司仅从事基本农田管理,再无其他经济收入来源,经营十分困难。因此,对这些区域开展生态补偿,通过生态补偿提升受偿者收入,改变受偿者生产生活方式,减轻边际土地的利用强度,减缓因发展需求产生的生态破坏行为,使其更好地保护生态环境,发挥更多的生态功能,使更多的人能享受到生态红利,实现生态保护区域的可持续发展。

生态补偿的目的一方面是在补偿资金(或预算)约束条件下获取最大的环境效益(Alix-garcia et al.,2008;Zhao et al.,2010),实现资金使用效率最优化,从而提高补偿效率。另一方面还要纳入减贫、社会公平等社会要素,以实现生态补偿项目环境与社会效益的综合目标。此外,还要防止实施目标选择过程中出现“泄漏”(目标区改善生态服务供给的结果是以其他地方的环境破坏活动增加为代价)和不正当激励,从而削弱整体生态补偿的效率(Fooks et al.,2016)。本研究以生态保护红线为对象,通过建立与年度生态资源测算挂钩的生态补偿,动态化开展生态补偿金额核算,能有效正向激励生态保护这一工作,发挥生态保护红线的主体功能,从而提高补偿项目生态服务的效益和提高补偿资金的使用效率。

生态补偿机制实质上是利益相关方发展权和生态资源重新配置的经济手段(宋煜萍,2014),是不同服务功能之间的权衡(Ojea et al.,2016;Zheng et al.,2016)。在现有的主体功能区和生态保护红线政策下,建立强有力的区际生态补偿机制是区际协调发展的迫切需要,只有通过以生态公平为核心的生态补偿机制获得合理补偿,区域间才能按照主体功能定位,真正实现协调、绿色、开放、共享的发展(吴晓青等,2003;刘春腊等,2014)。

生态补偿方式包含资金补偿、实物补偿、政策补偿和智力补偿等多种,有研究表明采用货币的生态补偿方式均降低了贫困发生率,缩小贫困差距和贫困人口内部的收入差距,贫困线越低,对于减缓贫困的效果更好(尚海洋等,2018),并且现金直补的方式侧重于改善农户的物质条件和生产生活的脆弱性水平,效率大于一般补偿的补偿效率(廖文梅等,2019)。因此对于本研究区域来说,采用货币的生态补偿方式是更为合理的选择。

5 结论

(1)本研究以光明区全域的生态公平为目标,以社区为尺度,将生态保护红线面积占比高于全区均值的社区为生态补偿对象,有利于将生态补偿金定向发放到最需要补偿的社区单元,也与社区承接公共服务、组织公益服务的职能定位相匹配,有助于强化基层组织在生态文明建设中的作用,充分调动社区和居民共同参与生态文明建设的积极性,使其自觉履行生态环境“守护者”、“监督员”义务,有助于当地有劳动能力的贫困人口转为生态保护人员。

(2)分析结果显示,光明区共有红星、玉律、楼村、西田、新羌、径口、碧眼、白花、凤凰、石围 10个社区的生态保护红线面积占比超过了全区平均水平(54.1%),应该得到生态补偿。根据生态资源生态系统服务价值核算和发展机会成本修正,10个社区经扣除全区平均值折算后的生态补偿金额为133.1—8258.0万元/a,补偿金总金额为4.2亿元/a。

(3)光明区生态补偿的核算是基于全市生态资源测算的结果,直接来源于年度卫星航拍的解译数据,是当下全市生态资源、生态保护现状的客观反映,是生态系统服务功能的直接体现。

(4)本研究仍存在着诸多不足,一是当量因子法无法体现生态系统质量,无法度量生态系统服务功能的高低。二是未建立起配套的生态补偿模式和考核机制。未来,可进一步探索建立基于功能价值法的生态补偿金核算方法,构建生态系统服务价值的质量价格体系,并按照“谁保护,谁得益”、“谁改善、谁得益”的原则,对纳入生态补偿的对象予以基本的考核评估,以约束生态破坏行为、激励补偿对象更好的开展生态保护,建立责、权、利相统一的基层生态补偿监管与评估长效机制,为全国生态保护红线划定后的区域生态补偿和协同发展提供案例参考。