无柱大跨地铁车站抗震性能试验与分析

2020-11-23贾少东胡双平李江乐

杨 磊,陈 雁,贾少东,胡双平,李江乐

(1.南宁轨道交通集团公司,广西 南宁 530029;2.中铁第一勘察设计院集团有限公司, 陕西 西安 710043; 3.西安建筑科技大学 土木工程学院,陕西 西安 710055)

在低下的交通运输效率下,人们愈发认识到地铁站是解决交通系统问题的重要途径[1].地铁车站结构形式目前多种多样,其中无柱大跨结构地铁车站具有美观大方,视野开阔,可提供更开阔空间的优势而被逐步[2-3].长期以来,在地铁的抗震研究中,普遍认为地下结构受到周边土体约束对比地上结构有更好的抗震性能[4-5].1976年唐山地震与1985年墨西哥地震中地铁均无明显震害现象[6],然而1995年7.2级的阪神地震中,神户市地铁车站及其区间隧道的严重损害给这一观念带来了巨大冲击[7-9].

阪神地震后,业内的学者对于地下结构的抗震研究越来越重视.目前结构抗震性能主要的研究方法有以下四种:原型观测、数值模拟、理论分析、试验分析.其中数值模拟法与试验分析法被广泛利用.

庄海洋、陈国兴等利用 ABAQUS 软件,建立了土体 - 地铁地下车站结构非线性动力相互作用模型,数值分析了地下地铁车站,研究了其非线性地震反应特性,并得出了地铁车站地震反应的最不利位置、软土层不同厚度、不同位置时土 - 地下结构的动力响应规律[10-11];Keizo研究了土 - 结构相互接触作用下的结构动力响应规律[12];谷音等通过施加局部人工边界,模态分析了土 - 地铁车站结构动力相互作用的整体三维模型,得到了地铁车站以及地基的振型特征[13];杨林德等采用振动台对地铁车站模型结构进行了试验,确立了模型、模型箱形式、模型配图及相似比、动力特性、传感器选择与布置等问题的解决方案[14];王兰民等针对饱和原状黄土,进行了地铁车站的振动台模拟试验,利用试验研了究饱和原状黄土液化现象及其基本特征[15];谌凯等进行了多种地震动激励下地铁车站模型结构的振动台试验,发现了地铁车站在粉质粘土地基条件下的动力反应规律[16-17].

对于无柱大跨地铁车站的抗震分析研究目前也正逐步展开.刘庭金等采用ABAQUS软件对有柱无柱地铁站进行水平向非线性地震响应数值模拟分析了有柱无柱地铁车站地震响应的趋同,以广州地铁站为依托工程研究无柱大跨地铁站在上软下覆地层中的震害响应,得出软硬土交界面对结构地震时内力分布影响大[18-19];张亚辉以青岛保儿车站为背景使用有限元对无柱大跨拱形结构进行了时程分析得到了地震作用下拱形无柱地铁站内力变形较大位置[20].国外学者如Che等[21]通过振动台试验对阪神地震中地铁结构的破坏过程进行了研究;Tomari等[22]通过振动台试验研究了可液化地层对于矩形断面结构的地震反应情况;Jafarzadeh等[23]利用振动台试验研究了埋地管线在两种不同场地中的地震反应内力情况;Koseki、Yasuda采用振动台研究了可液化场地上不同结构形式地下结构上浮特性[24-25].

综上所述,目前对于土 - 地下地铁站抗震性能研究多为有柱岛式地铁站,对于无柱大跨地铁站抗震性能分析目前较少.由此,本文将以南宁地区某无柱大跨度地铁站作为工程背景,研究在南宁地质条件下,地震动作用对结构自身的影响,即结构的地震响应.通过对车站进行小比例缩尺模型振动台试验和有限元分析的方法,对无柱大跨的地铁车站结构进行抗震性能分析.

1 无柱地铁车站振动台模型试验方案设计

1.1 模型相似比设计

本试验以长度,密度和弹性模量作为三个基本相似比量纲并以Bockingham π定理为理论基础进行相似比换算与计算,因现场场地制约,试验设备制约,最终确定试验的几何长度相似比为1/80,最终试验各模拟物理相似比见表1.

1.2 材料优选及模型制作

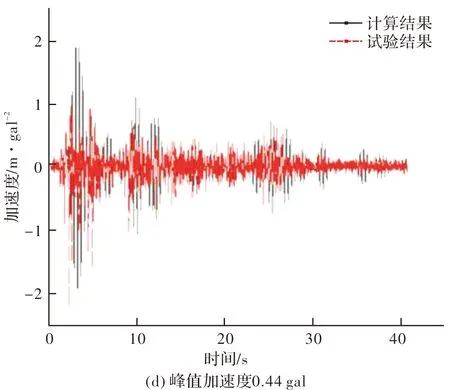

根据试验模型1/80的缩尺比例,为满足结构相似比Sa接近1,本次试验材料选择水泥砂浆,其抗压强度及弹性模量为9.3 MPa、771 MPa.选用原型尺寸1/80的缩尺比例设计模型,由于地铁车站长度方向很长,受现场设备限制结合试验条件,截取车站沿长度方向单跨12 m的长度,缩尺后为150 mm,此模型宽为260 mm,高190 mm,模型上顶板厚16 mm,中板厚9 mm,下部底板厚17.5 mm,另外侧墙厚为18 mm,模型的剖面图如图1所示.

图1 地铁车站模型(单位:mm)Fig.1 Metro station structure model (unit: mm)

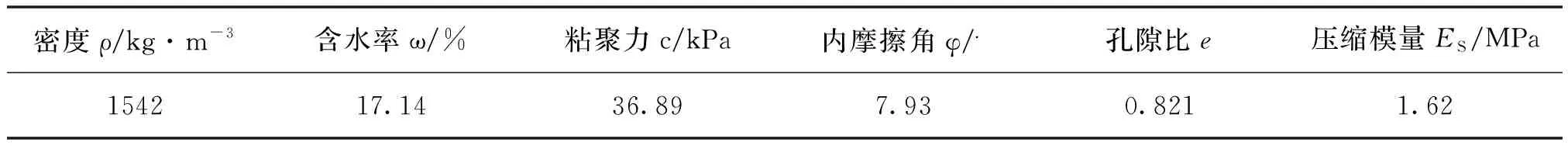

将黏性土烘干后,使用2 mm粒径碎石筛进行筛分颗粒,然后加水混合均匀搅拌制成人工重塑土.对人工重塑土进行静三轴,固结仪等材料试验,取得重塑土基本土参数见表2.

模型箱的制作应选用质量轻且坚固材料,本次使用硬聚氯乙烯即PVC板材,其密度与弹性模量分别为1 200 kg/m3、2 600 MPa,模型箱两侧内衬聚苯乙烯泡沫板.同时为减少模型与模型箱的边界效应,避免模型与模型箱发生摩擦,沿振动方向两侧放置光滑的有机玻璃并在其上粘贴聚氯乙烯薄膜同时涂抹了润滑油.

表1 缩尺相似比常数Tab.1 Scale similarity constant of model

表2 重塑土参数Tab.2 Remolding soil parameters

1.3 传感器位置

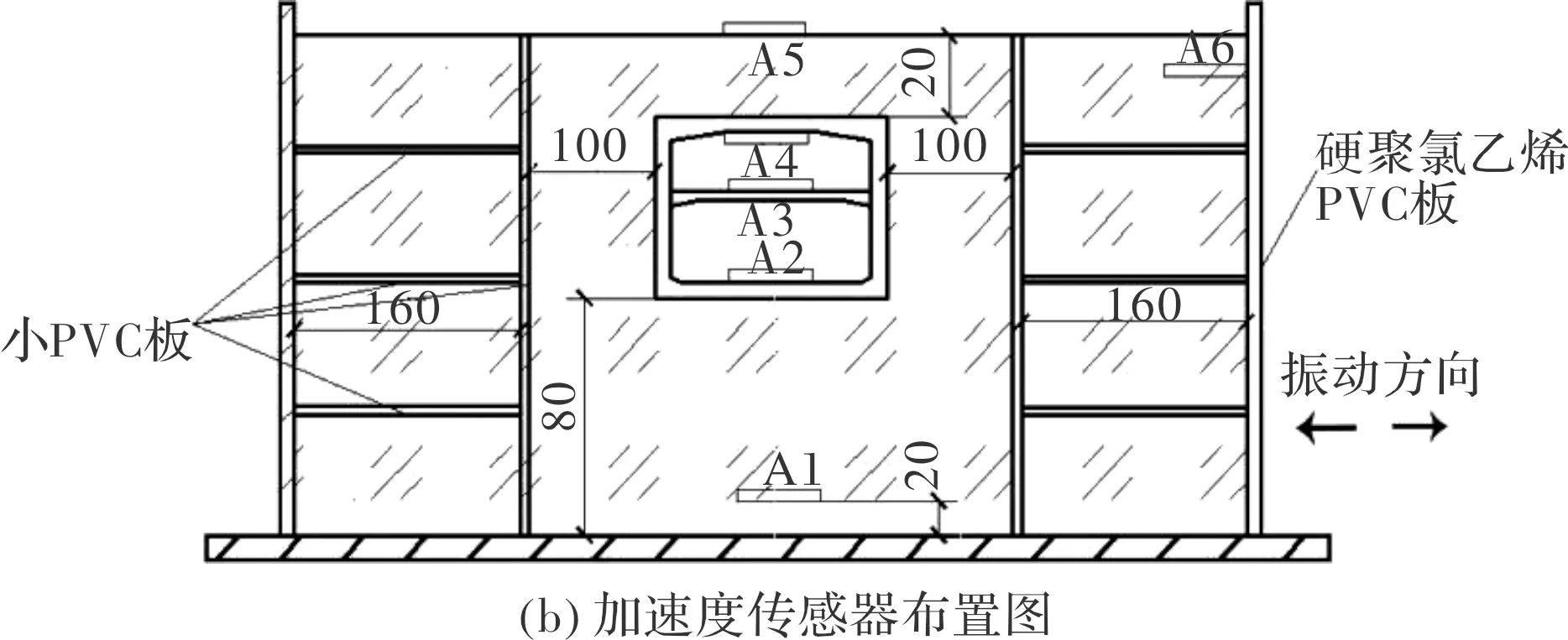

模型箱的具体尺寸见图2(a),传感器的具体布置见图2(b),其中A代表加速度ICP传感器,A1与A5布置在模型箱的上表面、距下底部20 mm来测得基岩深处土体和上地层表面的加速度,A2~A4分别布置在车站结构的顶、中、底板的中部位置对结构进行数据采集,最后A6加速度计布置在模型箱的最右边的表面来采集刚性箱的数据.

图2 模型箱与加速度传感器布置(单位:mm)Fig.2 Model and acceleration sensor layout (unit: mm)

1.4 地震波的选取及加载工况

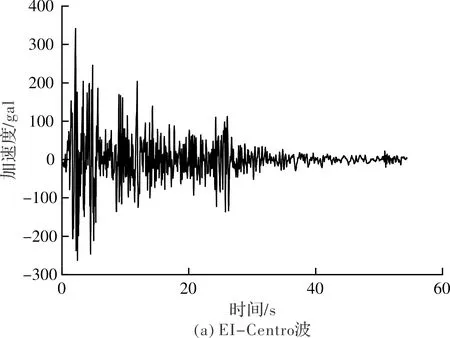

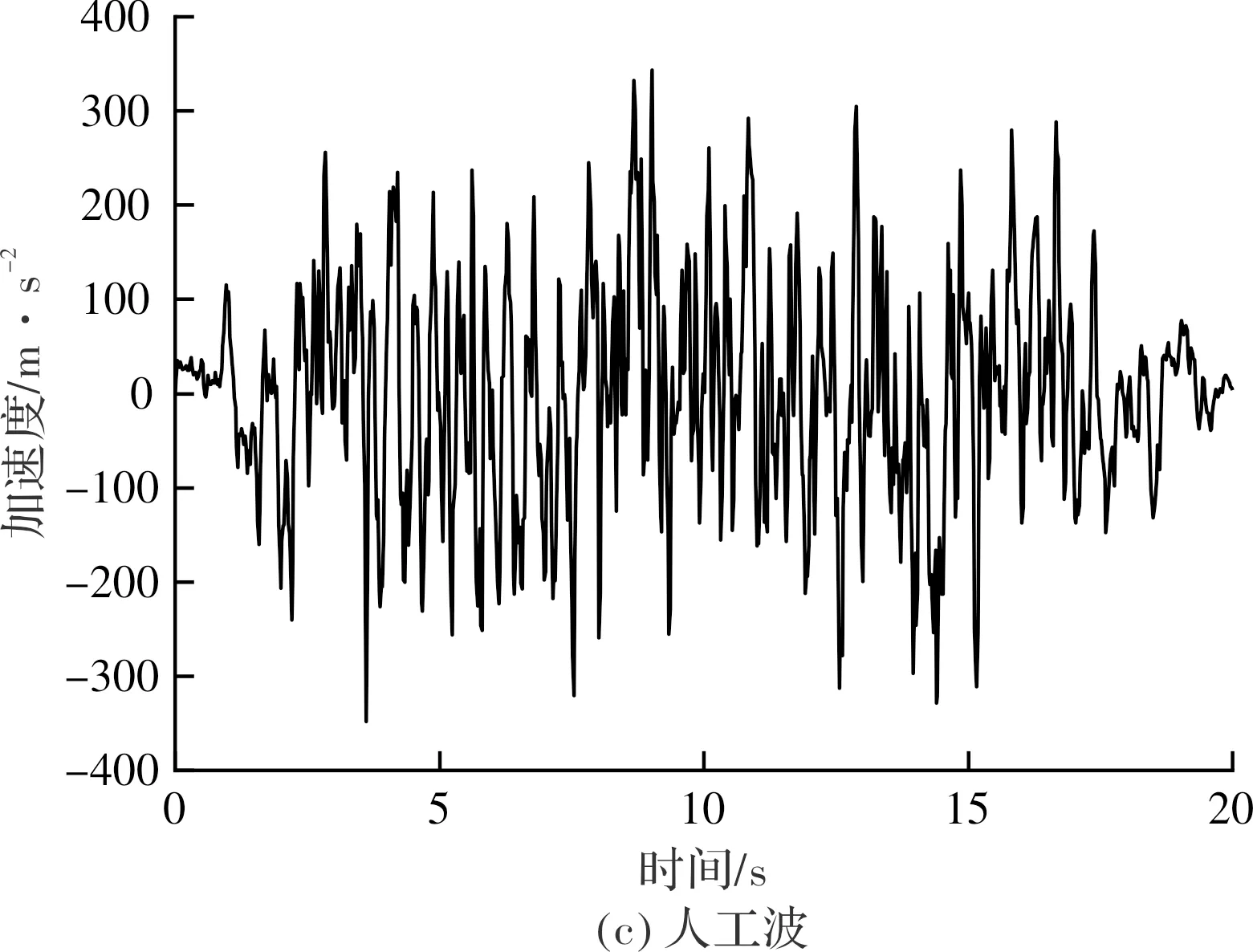

根据《建筑抗震设计规范》的要求,地铁车站所在场地及当地设防烈度,以及规范要求选取3~4条满足要求的地震波,本次试验选取El-Centro波、Taft波和南宁人工合成地震波作为本次试验台面输入的波形.输入加速度需考虑到试验情况,对每条地震波的加速度数值进行修正.选取地震波的加速度时程曲线见图3.

本试验使用由北京波谱世纪科技发展有限公司研发的 “WS-Z30-50小型精密振动台系统”,水平台面尺寸为516×380 mm.振动台试验输入加速度峰值分别为0.11 gal、0.076 gal、0.44 gal、0.22 gal的 El-Centro波、Taft波和南宁人工波,在工况发生变化后,通过白噪声得到模型体系动力特性,以判断模型是否发生较大变化.激励方向为水平向,试验加载工况见表3.

表3 振动台模型加载工况Tab.3 Loading conditionsof shaking table

图3 振动台试验输入的地震动加速度时程曲线Fig.3 Ground motion acceleration time-history and Fourier spectrum of shaking table surface input

2 车站结构震害分析

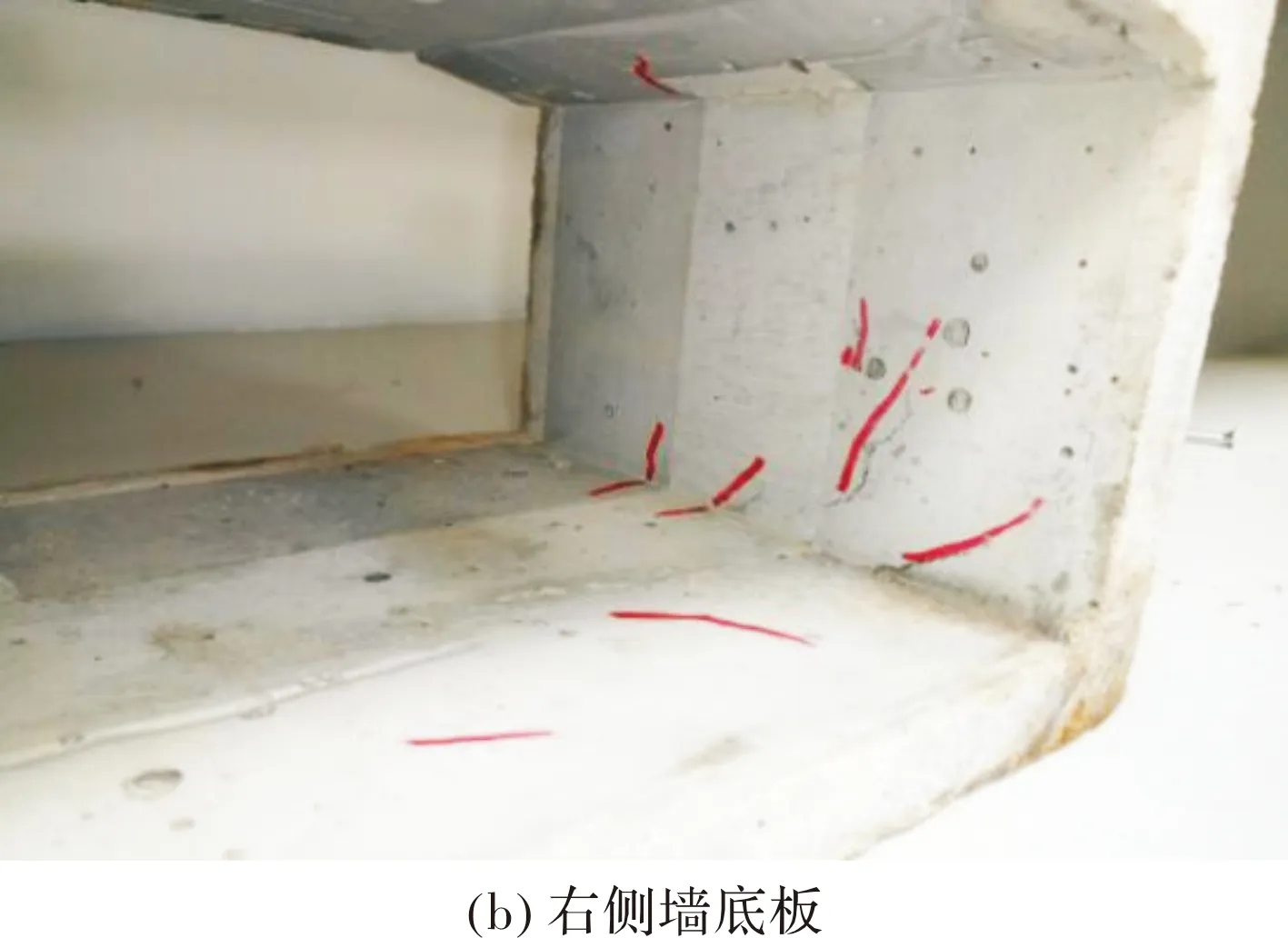

试验结束后,将模型取出,轻拿轻放,避免产生二次破坏.将模型表面覆土清洗干净后,观察结构损伤情况.其模型震害图如图4.由试验后模型损害结果可知:结构外表面损坏轻微.结构内部可明显观察到有多道连续裂纹出现在下侧墙与底板连接中间处,侧墙裂缝呈竖向延伸,板上裂缝沿结构宽度方向发展,结构左右两边均出现此类明显震害;下板中间部位也可看到少量微裂纹.

图4 车站模型震害图Fig.4 Station model earthquake damage map

3 试验结果与有限元分析

3.1 最大峰值加速度及放大系数结果分析

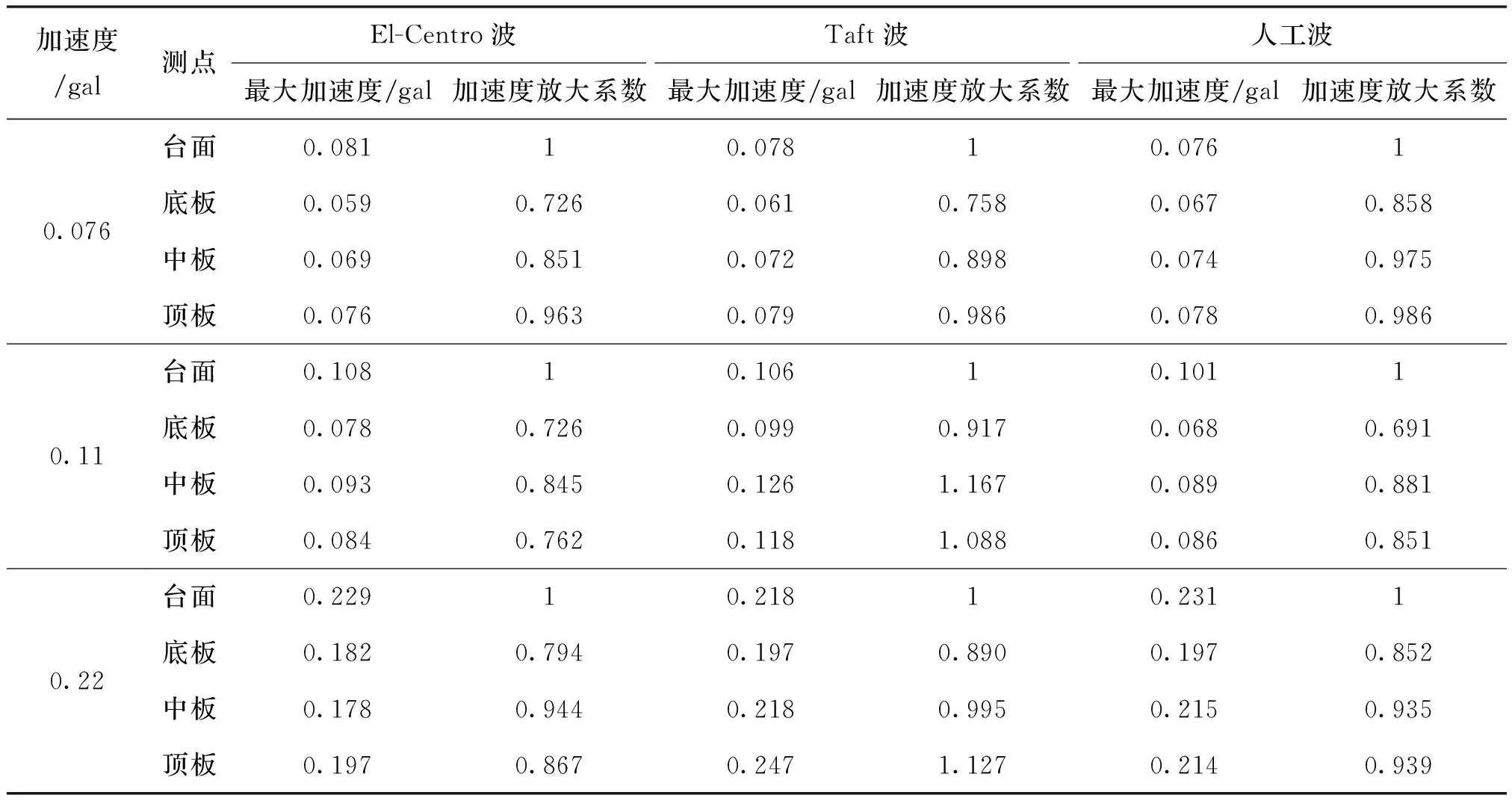

最终试验选取El-Centro波、Taft波和人工波作为试验输入地震波形.同时结合当地实际工程背景看,分别将七度基本、八度多遇、八度基本、八度罕遇地震波强度基准值通过试验计算的所得加速度相似系数换算为峰值加速度依次为0.076 gal、0.11 gal、0.22 gal、0.44 gal的地震波作为振动台试验的输入激励,对试验模型按照表3所示工况进行试验.ICP加速度传感器对结构多个测点的地震反应进行测量,得到水平单向地震动作用下测点最大加速度值,将其与输入加速度值进行对比后得到各测点的动力放大系数见表4.

表4 车站结构加速度响应峰值及动力放大系数Tab.4 Station structure acceleration response peak and power amplification factor

续表4

根据试验结果可知:

(1)在相同的加速度峰值下,同种地震波激励作用于结构时,结构底板加速度放大系数最小,分析其原因,首先与结构距离震源的位置有关,车站底部距离震源相较于中板与顶板近,所以底部加速度较小.其次为底板与下部土层之间的相互接触有关,侧向土压力对结构下部产生较大约束作用,从而导致下板加速度放大系数较小.但是El-Centro波和Taft波作用下,在0.44 gal峰值加速度时,底板反而大于上部结构加速度,可能是由于结构底板与下部土层发生相对位移导致的不规律反应.

(2)在加速度峰值不同的情况下,同种地震波激励作用于结构时,模型结构顶板、中板、底板加速度随加速度峰值的升高而增大,且不成线性关系.其中当峰值加速度为0.44 gal时,结构中、顶板加速度放大系数大于1,即结构对地震响应呈放大的效应,考虑原因为在较大的地震动输入作用之下,模型侧墙与周围土体发生了相对水平位移.结构侧墙与土体发生相对位移脱开时,土体对结构约束减小,使得结构动力响应与自身惯性力增大.

(3)在加速度峰值相同的情况下,Taft波对于结构的加速度偏大,并且在0.44 gal时顶板处出现最大加速度0.510 gal,此时放大系数为1.241,是试验记录到的最大反应值.在Taft波作用下,结构的加速度由下板至上板逐渐增大.当加速度峰值是0.076 gal时,人工波对结构的加速度影响整体上大于其余两种地震波.然而当加速度峰值超过0.11 gal时,结构对人工波的加速度响应较小.

(4)对比三条波在不同峰值加速度的响应结果可以发现,在0.076 gal时,顶板加速度反应出现最大值,随着峰值加速度的增大,结构中板加速度响应也不断增加.由于输入加速度上升,土体对结构相对约束减小,当结构墙体产生水平位移后无法继续提供水平方向约束.并且,土体与结构脱离之后再次发生接触时,对于模型中部薄弱部位可能产生叠加或部分削弱的影响,导致结构中上部加速度响应峰值增大.这与文章后面提到的有限元模拟试验台试验的结果比较吻合.

3.2 有限元模型分析

采用MIDAS/GTS建立地铁车站模型以及分析其在地震作用下的反应,并将有限元分析结果与试验结果进行比较,利用软件,可以将土 - 结构的相互作用等效简化为二维平面应变问题,在进行有限元分析时应注意建立的模型应当注意与实际情况相符.

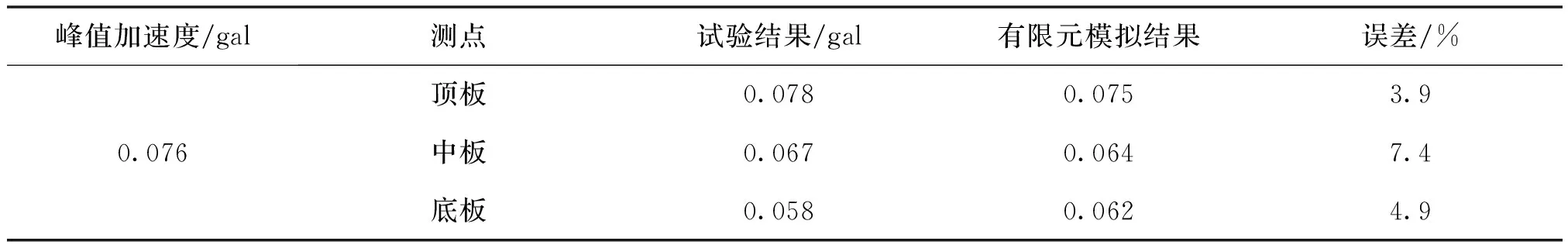

3.2.1 有限元模型验证

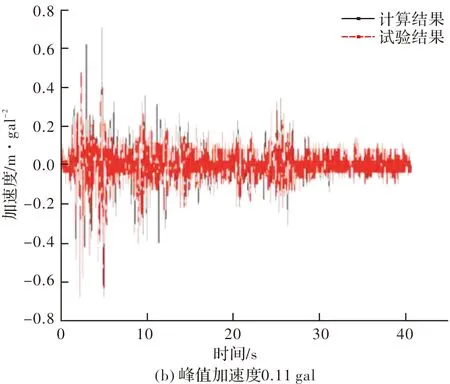

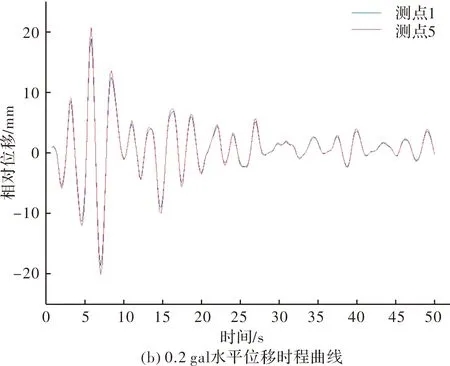

建立振动台车站模型有限元时,试验中地基土尺寸以及车站模型结构尺寸作为有限元分析的尺寸进行输入,在模型土底部选取固定边界,土体顶部为自由边界,两侧采用自由场弹性边界约束.试验模型的有限元数值模拟选取El-Centro波进行分析,输入加速度峰值分别为0.076 gal、0.11 gal、0.22 gal、0.44 gal,测点布置均与试验保持一致,测得结构顶板中部处加速度时程曲线对比图见图5.

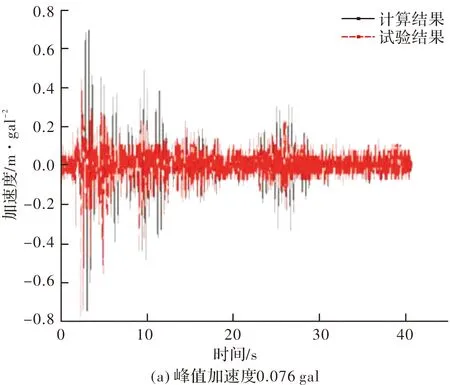

表5 车站结构加速度响应峰值比较Tab.5 Comparison of peak response of station structure acceleration

续表5

图5 车站结构顶板加速度数值模拟与试验结果对比Fig.5 Comparison of time-history curves of station structure roof

综上可知,有限元模拟试验模型得到的车站顶板加速度时程曲线对比情况比较吻合.车站结构中、底板加速度时程曲线也比较吻合.由此说明该振动台试验是合理可行的,有限元模拟振动台试验的建模方法有效可靠.从而此建模方法可以运用到车站原型建模中.

这里为了定量对比有限元数值模拟与试验结果,采用峰值加速度的差值百分比对误差予以衡量,数值模拟与振动台试验中顶板、中板、底板加速度响应模拟结果与试验数据对比见表5.

3.2.2 对车站原型结构动力有限元分析

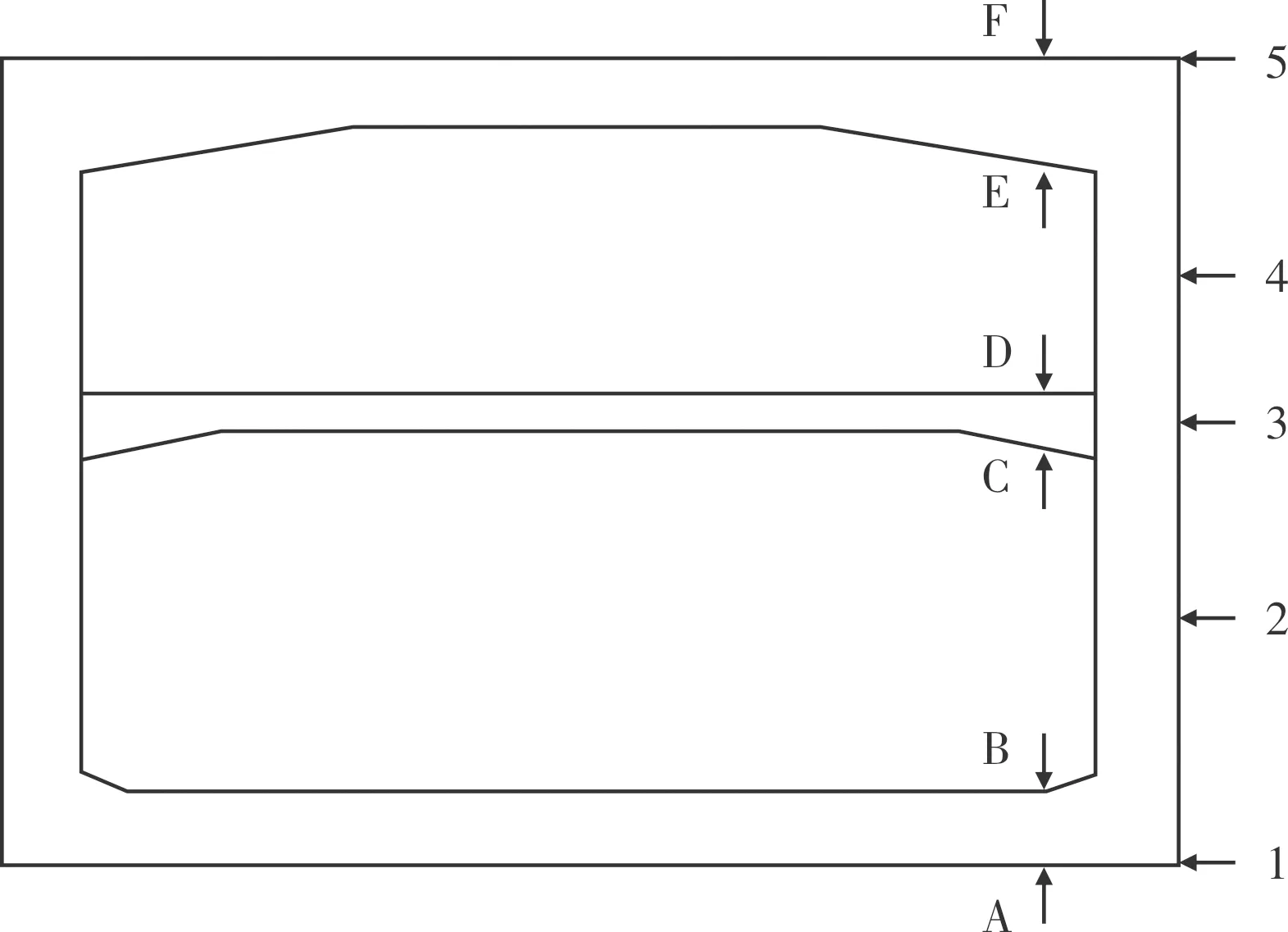

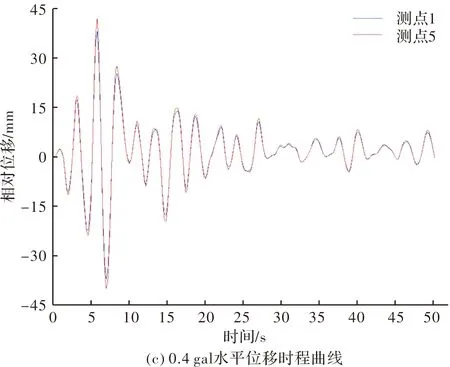

原型结构有限元模型单侧水平方向土体选用3倍车站宽度的影响区域,建立的模型尺寸为150×60 m.模型中土体及结构采用混合网格划分,对结构位置处的施加0.5 m的单元尺寸控制条件,结构外侧土体以4~6 m单元尺寸划分网格,土体与结构的临近部位向0.5 m尺寸的单元过渡.模型左右两侧采用软件提供的自由场弹性边界约束,以吸收传递至边界处的地震波;模型底部则加以固定约束,上方为自由边界不采用任何约束.对结构与土体间的接触面不做特殊处理,不考虑土体与结构之间的相对滑移及脱离现象.地震波选取为MIDAS/GTS软件中的El-Centro地震波,定义时间步骤,时间间隔为0.02 s,结果输出步为1.由模型基岩底部输入水平地震波,其加速度峰值依次为0.1 gal、0.2 gal和0.4 gal,观测点布置见图6,最终得到不同加速度峰值下结构顶部、底部模型水平位移时程曲线见图7,峰值加速度0.2 gal时结构水平位移响应云图8.

图6 有限元模型观测点布置图Fig.6 Finite element model observation point layout

图7 El-Centro不同加速度峰值下结构顶部、底部对比图Fig.7 El-Centro top and bottom contrast diagrams for different acceleration peaks

图8 结构应力云图Fig.8 Structural stress cloud

由图7结果表明:输入地震波形式相同,车站结构测点处的相对水平位移时程曲线在不同地震荷载作用时变化规律相似,两测点的水平位移时程曲线非常接近,几乎重合,所以振幅相差较小,时程曲线的幅值随着输入地震动幅值的提高而增加.在相同地震动作用下,车站结构侧墙顶部、底部的相对水平位移时程曲线重合度高,二者大小及变化规律基本一致.图8结果表明:在输入水平向0.1 gal峰值加速度与0.2 gal峰值加速度时,车站结构模型底板与侧墙交接处、中板与侧墙交接处以及顶板与侧墙交接处的应力集中效应明显,应力值较大.

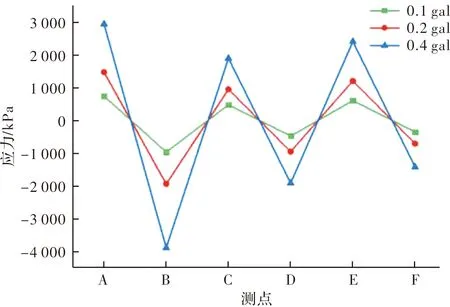

图9给出了不同峰值加速度下车站各测点应力响应图.

图9 El-Centro不同加速度峰值下各观测点应力响应图Fig.9 Stress response diagram of each observation point under different acceleration peaks of El-Centro

由图9所示,结构顶、中、底板的上下部位应力呈现正负交替变化的规律.随着最大加速度的增加,底板的内力增大趋势明显,而顶板处的应力变化相对平缓.在不同强度地震荷载作用下,顶板与底板的变化规律呈现出相同的趋势:均随着地震强度的增大而增大.因此,随着地震强度的增大,车站结构内部的应力分布差异性会更加显著.

4 结语

(1)本文的工程背景为南宁某地铁,综合考虑试验材料性能、土 - 结构相互作用、试验仪器和设备的主要功能等因素,设计了考虑土 - 地铁车站相互作用的振动台试验模型相似比,并制作了相应的试验模型.

(2)通过模拟地震振动台试验,量测并观测了无柱大跨地铁车站模型在水平地震作用下的地震响应规律和主要破坏特征,得出了一些可供工程设计参考的研究结论和构造建议.

(3)在模拟地震作用情况下,模型结构侧墙与底板及中板连接的变截面处裂缝最多,宽度较大,损坏较严重,是这类结构损伤最严重的部位之一,需要提高设计以此加强此类结构整体的抗震设防能力.

(4)建立原型结构有限元模型,通过数值分析得到车站应力云图,得到车站应力集中部位位于上、下板与侧墙连接部位,以及中板两侧距离侧墙约4 m处位置.侧墙应力集中部位出现在近底、顶板处的节点位置,抗震设计时应对此处进行加强.