智能心电信号监测设备研究现状

2020-11-20侯世科樊毫军

马 帅,侯世科,樊毫军,范 斌

(天津大学灾难医学研究院,天津 300072)

0 引言

延迟检测是心血管疾病患者死亡率高的主要原因,而大多数心律失常的诊断具有挑战性,因为这种疾病是短暂的、阵发性的,有时是无症状的[1]。许多与心脏相关的并发症,如心脏骤停、心律不齐、充血性心力衰竭、冠状动脉疾病等可以通过实时监测心电信号避免或预防。随着科技发展和生活水平的提高,人们的健康意识也逐渐提高,持续监测身体生理参数以了解自身健康状况的需求不断增加。而随着电子设备小型化、低功耗微处理器性能的提高以及人工智能的发展,构建可穿戴式智能个人健康信息监测系统成为可能。本文对国内外智能心电信号监测电极及监测系统研究现状进行综述,分析目前智能心电信号监测设备的优缺点,并提出发展展望。

1 国内外智能心电信号监测电极研究现状

心电信号监测电极主要有湿电极、干电极、电容耦合电极和纺织电极等。传统心电信号监测电极(湿电极)通常是直接附着在患者皮肤上的银或氯化银电极,这类电极长期应用非常不方便,容易导致皮疹和过敏。干电极省略了对电解质凝胶的需要,虽然比湿电极更舒适,但由于皮肤和电极之间直接接触,可能会危害使用者的安全。电容耦合电极是一种非接触电极,根据患者皮肤和电极之间电荷电容耦合的原理工作[2]。目前,出现传统干湿电极向基于纺织品电极、针织集成和平面时尚电路板等多种可穿戴式电极转变的趋势。与可穿戴传感器的发展相对应,针织集成传感器的使用也有了同样的增长,此类传感器将电子元件编织其中,提高了传感器的舒适度。心电信号监测电极的最新进展是使用平面时尚电路板,直接将电路通过银浆印刷在织物上[3]。

1.1 国外智能心电信号监测电极研究现状

德国戴姆勒公司[4]使用5个附着在方向盘上的黄铜电极测量驾驶员的心电信号,并采用电极活性电路作为信号调节电路,以提高驾驶员驾驶车辆时电极的动态范围和心电信号监测的稳定性。但是金属干电极连接到弯曲的方向盘上时会出现灵活性差的问题,而且只有5个黄铜电极连接到方向盘的有限位置限制了心电信号的采集,干电极表面电阻的变化也可能导致心电信号监测稳定性差。为此,韩国研究人员[5]提出了一种电镀法制造的导电织物电极材料覆盖方向盘进行心电测量(如图1所示),解决了上述问题。采用导电织物构成电极,可以提高附着灵活性,降低所需信号调节电路的成本和复杂性,比常规心电信号测量电极具有更高的信噪比和稳定性。

图1 方向盘心电信号测量电极[5]

英国爱丁堡研究者[6]首次将运动传感器和纺织电极结合在一起,并专门设计柔性印刷电路板,将由三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁强计和数字运动处理器组成的MPU-9250多芯片模块集成在一起。柔性印刷电路板由两部分组成:第一部分是带有电子元件的微型电路板;第二部分是印刷的将生物电位信号和运动数据传输到单片机的传输线。

将可穿戴技术应用到心电信号测量中的目的是使心电信号监测电极成为人类日常生活的一部分,这就要求用于制造心电信号监测电极的材料必须保证足够的舒适度[7]。Baek等[8]于2008年研制了一种基于聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)的干式电极,能够改变其形状以保持皮肤和电极之间的持续接触,有助于实现便携式可穿戴心电信号监测设备的研发和使用。韩国研究人员借助不同类型的导电纱线无缝编织到织物中形成织物电极,类似于传统的印刷电路板,将电路直接印刷在织物上而不是塑料上,结合传感器电路构成心电信号监测设备[9]。意大利卡利亚里大学研究者利用导电聚合物材料聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(4-苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)材料形成新的织物电极,可以在干燥和潮湿环境下稳定采集心电信号,具有更高的舒适度,制造工艺更为简单,为可穿戴监测领域提供了更好的实验基础[10]。织物电极心电信号监测作为一种新型的心电信号采集手段,有效地解决了传统电极所带来的一系列缺点[11]。

1.2 国内智能心电信号监测电极研究现状

中国教育部生态纺织重点实验室研究者[12]提出基于镀银锦纶丝束和涤纶的平纹及缎纹交织结构的4种导电织物电极,并从皮肤-电极接触阻抗、舒适性以及织物方阻与穿戴压力的关系等方面评价了织物电极的性能,还测试了不同穿戴压力(2、5、10 kPa)下4种不同织物电极采集心电信号的性能。实验结果表明,在不同穿戴压力下,不同结构的织物电极表现出不同的心电信号采集能力和舒适性能:随着穿戴压力增加,所测试的导电织物方阻先呈下降趋势,然后趋于稳定,心电信号质量不断增高;纯导电缎纹结构织物具有更好的透气透湿性,并且舒适性优于平纹结构织物;在舒适的穿戴压力(2、5 kPa)下,平纹结构织物电极表现出更好的心电信号监测性能。

东南大学研究者[13]采用织物电极取代传统银或氯化银电极进行心电采集,改善了长时间穿戴出现的信号不稳定问题。使用织物电极能完成静坐、行走和跑步状态下的心电采集测试,且对比同步脉率验证了检测数据的准确性,可基本满足个人日常心电监测使用。

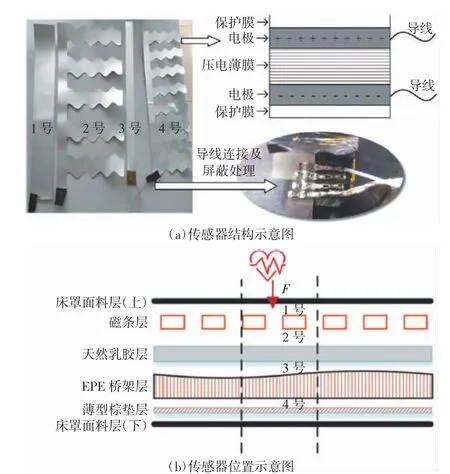

浙江工业大学研究者[14]采用一种应变力与输出电荷成正比的柔性聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride,PVDF)压电薄膜传感器作为监测电极(如图2所示),研发信号采集与处理的现场检测主机,构建非接触式人体生理参数监测的床垫系统,可采集人体心率、呼吸率。实验结果表明,与标准医用仪器相比,心率和呼吸率监测结果基本一致,可满足长期健康监测应用中对数据准确度的要求。

2 国内外心电信号监测系统研究现状

2.1 国外心电信号监测系统研究现状

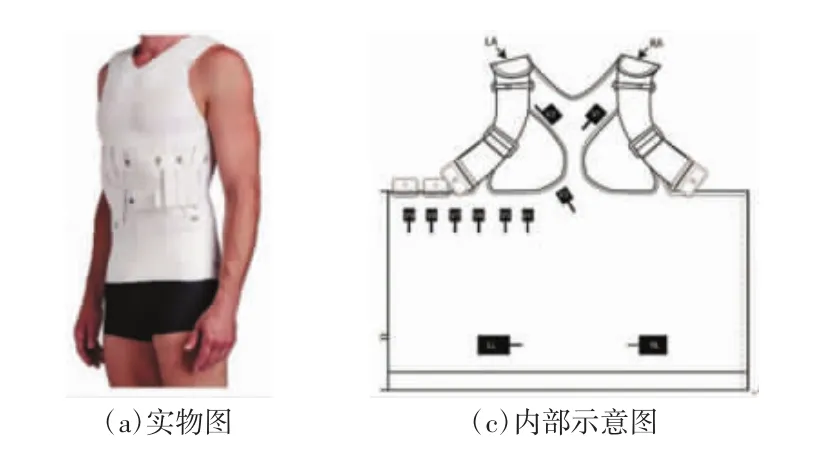

法国巴黎研究者[15]提出了一种由13个纺织电极组成的智能T恤心电信号采集系统,如图3所示,可以在短时间内实现12导联心电信号采集,其心电信号监测质量与Holter记录仪相当。

美国加利福尼亚大学研究者[16]将生理状态监测器(physiological state monitor,PSM)嵌入到衬衫中,使心率等重要指标可测量、可视化、可记录和传输,以帮助心血管疾病风险识别和缓解。PSM嵌入式衬衫由3个集成部件组成(如图4所示):(1)Zephyr Bio-Harness系统,包括一个可拆卸的圆盘状生物模块,其中包含传感器、电源、发射器和存储器;(2)一个球形插座和导电织物心电信号监测胸带;(3)由吸湿、抗菌和快干的高科技织物编织的无袖衬衫。实验结果表明,与标准12导联心电图机相比,PSM嵌入式衬衫可有效测量使用者活动期间的心率。

图2 PVDF压电薄膜传感器[14]

图3 智能T恤心电信号采集系统[15]

图4 PSM嵌入式衬衫[16]

英国阿尔斯特大学研究者[17]使用基于集成经验模式分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)方法的数据驱动心电信号去噪算法,利用带有高级生物电位传感器的手臂可穿戴设备构建远场心电信号检测系统,实现对心率的连续无创长时间监测,解决了从记录在左手臂双极导联中的噪声分量中提取远场心电信号的问题[17]。

2.2 国内心电信号监测系统研究现状

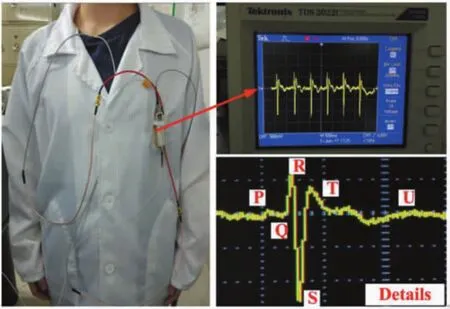

天津大学研究者[18]提出了一种基于线性电光效应的可穿戴心电信号监测系统(如图5所示)有效应对复杂电磁环境下的心电信号监测,系统的核心传感元件是M-Z结构的铌酸锂电光调制器,通过电光效应将所需的心电信号调制为光信号,具有无源、灵敏度高、抗电磁干扰性好的优点,可同时进行多导联位置的心电信号监测。

图5 基于线性电光效应的可穿戴心电信号监测系统[18]

东南大学研究者[19]提出了一种基于云架构的穿戴式心电监护系统,利用智能手机端提供的智能心电信号监测算法改善自动诊断技术的不足,从而提高监护系统的效率。

山东师范大学研究者[20]设计了一种穿戴式在线心电监测与心脏功能评价系统,可根据预设的预警心电特征进行分析,完成心电信号监测与心脏功能评价,从而得到心脏功能评价结果。

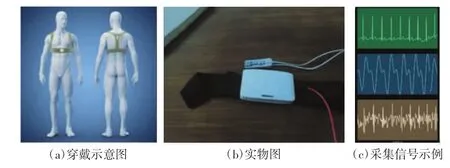

天津工业大学研究者[21]提出了一种高性能小型化可穿戴多生理信号采集系统,如图6所示。该系统能精确地获取心电信号和脉搏血氧信号,快速、简便、无创伤、无副作用、高精度地完成心血管功能监测。实验表明,在长时间穿戴过程中不会出现任何不适感觉,不影响使用者的正常活动。

西安工业大学研究者[22]利用LabVIEW软件设计了一种心电信号分析系统,利用小波变换算法对心电信号进行滤波并检测Q、R、S、P、T波,实现对人体心脏状况的监测与显示,且操作简单、成本低、实用性强。

中北大学研究者[23]设计了一种基于LabVIEW和Android的远程动态心电信号监测系统,解决了常规心电图机体积大、便携性差、操作复杂、不能实现远程监测等问题。该系统由动态心电信号监测终端、云端服务器和心电信号监测平台组成,采集的心电信号波形具有良好的医学参考价值,并且与传统的心电图机相比成本低、小巧便携、操作简便,可为未来心血管疾病的远程医疗提供一定的技术支持。

上海大学研究者[24]研制了一套心电及心振信号同步监测系统。该系统采用单导联方式进行心电信号监测,通过测量胸廓皮肤表面的三轴线加速度和三轴角速度来获取心振信号,利用微控制器STM32作为主控芯片将数据存储至SD卡,或通过低功耗蓝牙将采集的数据发送至上位机并进行数据处理及波形显示。该系统能够实时采集、传输、显示具有较高信噪比的心电和心振信号,实现信号的长期离线记录,具有便携、操作简单的特点,能够长期、稳定工作。

辽宁工业大学[25]设计了汽车驾驶员心电呼吸监测系统,采用PVDF压电薄膜传感器采集驾驶员心电呼吸信号,可全面评估驾驶员心电、呼吸等生理状况,为汽车主动安全领域提供了借鉴。

图6 可穿戴多生理信号采集系统[21]

3 智能心电信号监测设备存在的不足及展望

智能心电信号监测设备有望彻底改变各种心血管疾病的治疗方法,利用其持续监测心电信号有助于在疾病早期采取预防措施。但目前智能心电监测设备存在一些问题:

(1)皮肤-电极接触阻抗不均匀。不同位置的皮肤-电极接触阻抗不同,不同织物电极的皮肤-电极接触阻抗也不相同。相同尺寸的织物电极中,缎纹织物电极的皮肤-电极接触阻抗要比相同密度的平纹织物电极的皮肤-电极接触阻抗小得多。因为平纹织物的交织点最多,与皮肤间大多为点接触,而缎纹织物有一定长度的浮长,导致电极和皮肤间的有效接触面积增大。可以通过探究电极位置,织物大小、形状、厚度对心电信号产生的影响,进而得到最优的电极位置以及最佳的织物大小、形状和厚度,减小皮肤-电极接触阻抗不均匀性对心电信号采集准确性的影响。

(2)性能不稳定。目前,部分智能心电信号监测设备存在运动伪影的问题。人在运动状态下监测到的心电信号有很大噪声,给数据分析带来了很大挑战。可采用心电信号采集电极配合外围电路改变滤波方式,使用抗噪声能力强、可适应信号不断变化、在滤波过程中能够尽最大程度保持心电信号特征的高效滤波器对人体在弯腰、走路、坐下、站起等运动状态下采集的心电信号进行分析,去除信号中的基线漂移和运动伪影,并对滤波后信号的Q波、R波和S波进行检测,有效去除心电信号中的噪声,最大限度保持心电信号波形的形状和波峰,提高数据采集准确性,提升医生的诊断效率。

(3)智能化程度不高。现有智能心电信号监测设备的智能化程度不高。通过利用稳定监测心电信号的纺织电极,配合高效、抗噪声能力强的滤波电路,构建适应性强的外部电路;结合深度学习人工智能算法改进心电信号分类方法,形成心电信号提取快、分析快的内部软件模块;利用物联网、5G、云计算等信息通信技术,研制可穿戴式智能心电信号实时监测设备,将有助于解决目前心电信号监测设备智能化程度低的问题。

(4)便携性差。目前,智能心电信号监测设备整体较为笨重、集成性差。通过优化设计方案,使用新型材料设计可穿戴式心电信号监测设备,减小设备体积和质量,可满足人们对健康生活便利化、智能化、稳定化的追求;同时,可用于交通事故、地震、火灾爆炸等突发事件狭小空间的危重伤员监护,解决医护人员难以到达、传统设备不便于携带等难题,大大提高狭小空间危重伤员的救治成功率。

4 结语

智能心电信号监测设备的设计重点在于监测电极的设计创新以及其系统结构的设计。纺织电极将成为可穿戴式智能心电信号监测电极的主流,特别是新兴材料应用于电极设计中能够大大增强心电信号采集的准确性和稳定性;而集成性更高、智能化更强的系统设计将不断推动可穿戴设备的发展。相信可穿戴技术的发展将进一步推进智能心电信号监测设备的普及,有助于生理指标监测、心脑血管疾病等预防,并为伤病情诊断提供决策依据,提升伤病员疾病诊断的时效性和救治成功率。