3D打印技术在新型冠状病毒肺炎防治物资中的应用进展

2020-11-20张杰

张 杰

(解放军总医院医疗保障中心医学工程科,北京 100048)

0 引言

从被发现以及随后被世界卫生组织宣布为全球大流行以来,新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)已经导致全世界超过2 400万人感染,80万人死亡,分布于世界216个国家和地区;其中中国感染人数超过8万,死亡人数超过4 000(截止到2020年8月30日)[1]。新冠肺炎暴发迅速并且传染性强,导致个人防护装备、病毒检测工具等医疗物资迅速消耗,同时新冠肺炎流行又进一步阻碍了医疗物资的生产和运输,导致这类医疗物资紧缺[2],增加了预防控制和医疗救治的困难。如何利用新技术、新方法解决医疗物资紧缺的难题,成为当下的热点研究问题。

3D打印能够根据计算机三维模型,通过材料层层堆积的方式直接构建实体目标,不需要使用与构建目标相关的加工工具即可实现复杂形状目标的灵活制造。由于3D打印技术相对传统制造方法的独特优势,近几年来其在医疗、教育、工艺品制造等不同领域的应用发展迅速。在医疗领域,3D打印被用于构建解剖学教学模型[3]、医学实验装置[4]、辅助手术模型[5]、医疗设备组件[6-7]等,很多医疗和科研机构部署了3D打印设备。同时由于价格的下降,个人桌面3D打印设备也逐渐得到普及。面对疫情大流行,转换其他用途的3D打印设备,用以生产抗击新冠肺炎的医疗物资,有望实现该类物资的大范围分布式生产,从而为缓解医疗物资紧缺问题提供一种新的解决方案。

3D打印的步骤主要包括计算机三维模型的构建、打印方式和打印材料的选择、模型的打印与后处理、模型性能的测试与评估。人体组织的三维形状获取方法主要有医学断层成像和三维扫描,医疗设备外形通常采用扫描或者常规工程测量方法获得,除了利用原始数据采集和模型设计构建三维模型,还能通过从3D打印网络社区下载获取模型。打印方式根据实现技术的不同分为很多种,在医疗领域应用较多的主要有熔融沉积成型、光固化成型和选择性激光烧结等,每种打印方法均有其优缺点,根据打印目标要求进行选择即可。模型打印完成之后通常要进行后处理,比如去除支撑材料、组件装配等。对于应用于医疗领域的新模型,在打印完成之后还需要对模型进行测试,包含机械性能、稳定性和生物相容性等。

利用3D打印技术构建新冠肺炎防治物资,从个人防护装备、病毒检测工具到临床治疗设备组件等,在新冠肺炎暴发几个月以来已经取得一定的成效。为了促进3D打印技术更好地服务于新冠肺炎的防治,本文对这类成果进行总结,对各类模型的优势和存在的问题进行综述,对打印方式、打印材料和打印参数等问题进行分析,并指出该领域下一步的重点研究方向。

1 口罩和防护面罩等个人防护装备的3D打印

由于经呼吸道飞沫和密切接触是新型冠状病毒的主要传播途径[8],口罩和防护面罩等防护装备能够切断人与人之间的传播路径,阻止病毒传播、蔓延,所以在风险区佩戴个人防护装备是防止感染的关键。特别是对于医疗机构中治疗新冠肺炎的医务人员,医用防护口罩和面罩是必要的防护装备。新冠肺炎疫情的暴发导致医用防护装备紧缺,同时由于新冠肺炎大流行后引起的公众恐慌,公众占用了部分用于专业医疗机构的防护装备,进一步加剧了医院个人防护装备的紧张程度,给新冠肺炎的有效诊疗带来了困难。

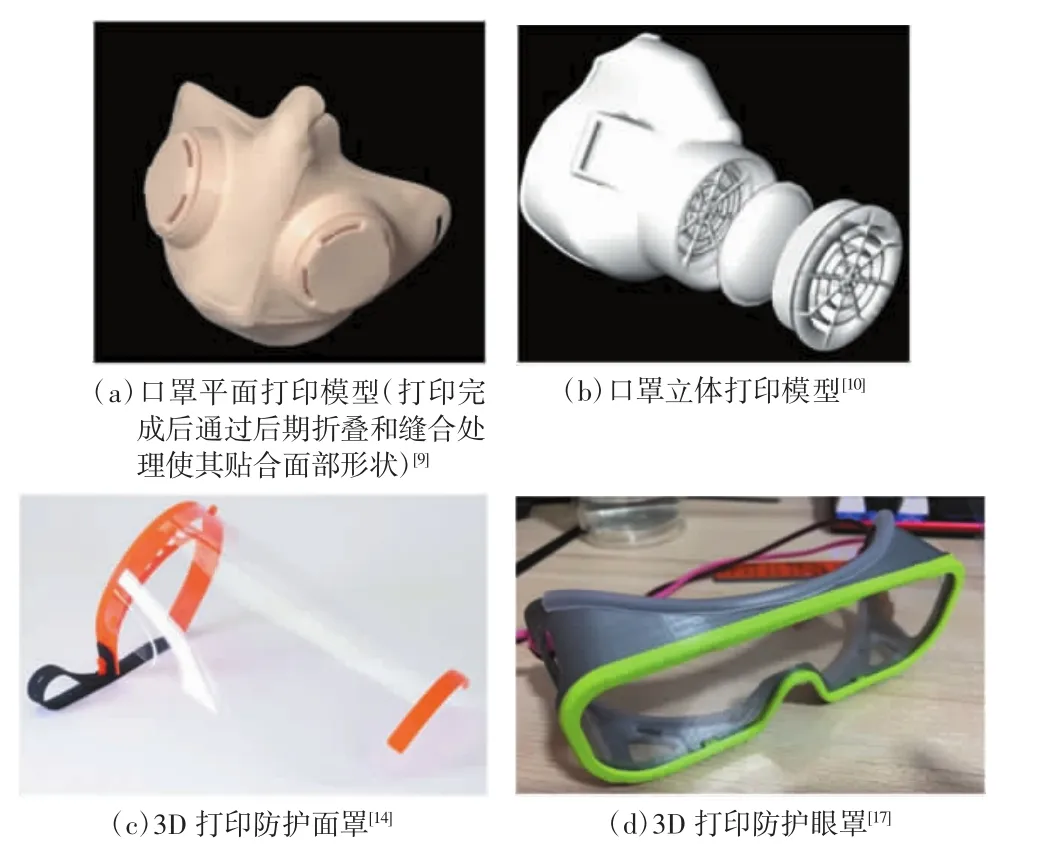

为了缓解口罩供给的不足,研究人员提出了几种口罩的3D打印方案,主要可以分为两类:一类是平面打印方案[9],如图1(a)所示。平面打印方案是先打印口罩平面结构,然后进行缝合形成立体结构。这种打印方案模型简单、耗费打印材料少,缺点是必须使用软性打印材料,否则口罩与面部不容易贴合,而且这类口罩只能用于日常普通防护。另一种是立体打印方案[10],如图1(b)所示。立体打印方案模型更复杂,且通过模型设计能够保证与使用者面部更好的贴合。

为降低医疗机构内部的感染风险,院内感控部门一般推荐新冠肺炎防治医护人员佩戴N95口罩,一方面,N95口罩使用的材料能够保证过滤空气中的微尘颗粒;另一方面,N95口罩能够与使用者面部有更好的贴合度,避免微尘通过面部与口罩之间的空隙进入人体。为了提高口罩针对不同个体的贴合程度,研究人员进一步提出了利用3D打印构建个体面部形状一致的压条[11],通过三维激光扫描和三维重建获取人体面部形状,经过计算机三维设计得到辅助配件的形状,然后进行模型打印。定制化压条的使用能够取得比普通商业N95口罩更好的效果。另外,O'Connor等[12]为了解决口罩佩戴时耳后持续受压导致不舒适的问题,设计并打印了辅助配件,测试结果表明使用辅助配件能够显著提高口罩佩戴的舒适性。

防护面罩是另一类防疫一线人员必须装备的防护用具[13],通常使用几种塑料材料制造。利用3D打印构建双层半圆形的骨架结构,然后与透明的硬质塑料进行组装,最后在骨架上连接弹力绷带,即形成完整的防护面罩[14-15],如图1(c)所示。实验表明,3D打印的防护面罩在功能上完全能够满足临床医务人员的使用需求[16]。除了防护面罩,3D打印还能够制造防护眼罩。在框架打印完成后嵌入镜片,结合弹力带即可组装形成防护眼罩[17],如图1(d)所示。

图1 3D打印的个人防护装备

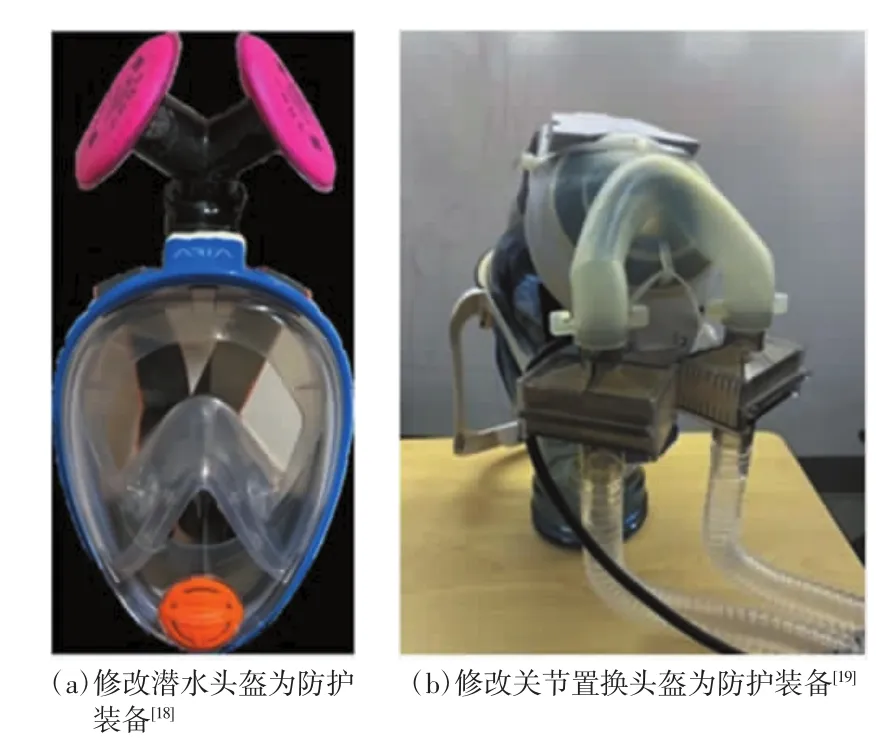

3D打印不仅能够实现个人防护装备的打印制造,还能够改造其他用途装备,使其能够用于疫情期间医务人员的防护。Erickson等[18]和Nicholson等[19]分别提出了头盔改进方案(如图2所示),对其他用途的头盔进行改进,增加空气过滤系统,使其能够用于新冠肺炎护理过程中的防护。利用3D打印构建连接部件,结合具有微尘过滤功能的织物材料,即可实现普通头盔到防护头盔的转变。

在打印技术上,个人防护装备主要采用熔融沉积成型3D打印,这种技术最大的优点是设备分布广泛、成本低、使用方便,同时打印精度能够满足构建个人防护装备的需求。在打印材料方面,推荐使用聚乳酸(polylactic acid,PLA),因为其具有良好的生物相容性,能够与人体直接接触。在打印参数方面,一般选择层厚为0.2 mm,填充率为10%~30%。在构建效率方面,单台打印机生产效率较低,在条件允许的情况下推荐使用多台打印机同时作业以提高产量。

图2 通过3D打印改造普通头盔为防护装备

2 鼻咽拭子等病毒检测工具的3D打印

随着新冠肺炎感染人数的增加,更多的密切接触者和疑似感染者需要进行病毒检测。鼻咽拭子是新冠肺炎检测过程中用于样本采集的工具,检测人数的暴增造成了部分医疗机构鼻咽拭子的短缺,需要新的供给渠道。

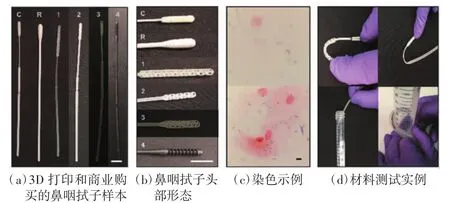

为了缓解鼻咽拭子供应的压力,减少物资从生产机构到使用机构的运输需求,很多研究人员提出了利用3D打印实现鼻咽拭子的分布式制造的方法[20-21]。鼻咽拭子形状相对简单,模型的设计和打印不存在太大的困难。为了使3D打印的鼻咽拭子获得最佳的效果,Callahan等[22]对来自24个公司的48种材料打印的160个样本进行多个临床前的评估和测试(如图3所示),包括模型的尺寸、表面特性、机械性能、病毒收集能力和聚合酶链反应的兼容性等。测试结果表明,3D打印的鼻咽拭子能够满足新冠肺炎病毒采集的性能要求。

图3 3D打印的鼻咽拭子与商业购买的鼻咽拭子的对比与测试[22]

为了进一步评估3D打印的鼻咽拭子的安全性,研究人员进行了现场对比测试[23],考察3D打印和商业购买的鼻咽拭子可能导致人体不良反应的情况。结果表明,除了鼻部不适的比例略高,在鼻出血、头痛、耳痛和鼻漏4项指标上3D打印鼻咽拭子的性能均优于商业购买的样本。该研究进一步说明3D打印鼻咽拭子的安全性能够满足样本采集的要求。

在病毒检测工具方面,除了鼻咽拭子,研究人员还提出利用3D打印构建用于病毒检测的培养箱[24],通过与快速检测方法相结合,显著提高了核酸检测的效率。

相比个人防护装备的打印主要使用熔融沉积成型,鼻咽拭子的打印更多使用设备和材料成本更高的光固化成型。鼻咽拭子单体体积更小,所需材料较少,并且小体积的物体对于熔融沉积成型较为困难。光固化成型的不足是打印设备分布没有熔融沉积广泛,故限制了其大范围的推广。为此,美国密歇根理工大学的Gallup等[25]设计了开源式分布制造方案,包括利用开源硬件组装光固化3D打印硬件平台和参数化鼻咽拭子三维模型,该团队设计的参数化鼻咽拭子模型相比其他模型更加有利于使用小型的光固化3D打印机进行制造,能够提高材料的利用效率。

3 辅助呼吸装置等临床救治设备的3D打印

新冠肺炎重症和危重症患者呼吸功能受损,呼吸机的支持对于挽救患者生命至关重要。随着入院重症患者数量的增加,医院的呼吸机配置难以满足临床救治需求,成为医疗救治过程中的一个瓶颈。3D打印技术能够通过两类方法缓解呼吸机紧张的局面:一是构建辅助装置提高现有呼吸机的使用效率;二是制造新的呼吸装置。

早在2006年就有研究人员提出能够利用一台重症监护呼吸机同时为多位患者提供呼吸支持,并通过实验证明了其有效性[26]。但是医疗机构通常没有分流装置。3D打印技术为解决这个难题提供了有效的方法。面对疫情暴发时呼吸机需求急剧增加的情况,多个研究团体提出了利用3D打印制造呼吸机分流装置[27-28],如图 4(a)所示。其中 Ayy|ld|z等[27]设计并打印制造了两通道和四通道模型,模型打印完成之后进行通气实验,结果表明呼吸机使用分配管道后能够稳定为2个通道提供气源,为鼻氧治疗不足且主要需要无创机械通气的清醒患者提供辅助呼吸支持。

Faryami等[29]根据临床上对新冠肺炎治疗的观察,提出了一种简易的开源3D打印辅助呼吸装置。其原理是通过改变3个相互连接的容器的静水压力实现气体流通。使用电动机作为动力,其他主要部件通过3D打印制造。该辅助呼吸装置能够对呼吸率、容量和压力进行调节。与此同时,西班牙的多个不同领域研究机构[30]合作开发了一种工业化的3D打印呼吸装置[如图4(b)所示],在保证功能的同时尽量减少和简化组件,以开发出简洁实用的医疗设备,以便于结合3D打印进行制造。该装置的主体结构为一个机械式气囊阀面罩,实验表明能够用于新冠肺炎患者的短期紧急通气。

图4 3D打印呼吸机配件及呼吸装置

相比个人防护装备和检测工具,呼吸装置更为复杂,且直接作用于临床患者,因此对3D打印呼吸机的安全性、可靠性等方面的要求应该更为严格。为了构建功能更为完整的呼吸机,还需要综合多项技术,如电子技术、传感器技术、自动控制技术等,从而为新冠肺炎患者提供更为完整的呼吸支持。对于医疗设备的打印,模型的精度和表面粗糙度需要满足设计和装配要求,因此在参数选择方面要保证较高的打印精度,同时采用机械性能更好的打印材料,如尼龙或者金属等。

4 结语

3D打印技术基于计算机三维模型直接制造复杂形状目标,相比传统制造方法,能够更好地实现物资应急生产。近年来,3D打印设备在医疗机构的大量部署以及个人桌面3D打印设备的普及使得大范围分布式制造成为可能。面对新冠肺炎疫情暴发后医疗物资紧缺的现状,从个人防护装备、病毒检测工具到呼吸装置,3D打印提供了传统工业制造之外的新途径,能够实现部分医疗物资的应急生产。

3D打印的过程包括模型的获取、打印材料的选择、打印参数的设置及模型的后处理等。成功的打印需要关注所有的步骤。在模型获取方面,虽然国外很多研究人员对模型进行了分享,但针对欧美设计的模型直接应用于国内可能存在一定的误差。在打印材料方面,应根据任务需求选择合适的材料,虽然没有经过监管部门认证,但一般认为PLA是可以与人体接触的打印材料,而丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(acrylonitrile butadiene styrene,ABS)则可能存在潜在的毒性。打印参数的选择要考虑打印精度与打印时间的平衡,如果没有特别的需求或者更优的方案,一般选择打印设备供应商推荐的优化参数。模型的后处理通常采用物理方法,避免采用化学方法,防止引入有毒物质。

虽然3D打印具有诸多优点,但其在医疗物资生产方面也有一些不足,主要体现在2个方面:一是生产效率较低,例如打印一个口罩外壳需要2~4 h。因此在其他性能不降低的前提下,如何提高打印速度是一个值得关注的问题。二是打印材料有限,功能性材料缺乏。虽然3D打印在制造微孔结构零件方面有很大的优势,但制造口罩滤网还存在困难。通过材料与设计的结合,实现更多功能性部件的制造,将会使3D打印更好地发挥作用。另外,除了打印构建过程,医疗物资作为医疗设备或材料应用于人体之前还需要进行全面的测试。作为一种分布式制造方法,即使某类打印部件的功能和安全性得到了充分的测试,如何保证不同机构或个人打印的部件的一致性,是影响3D打印部件在医疗领域应用推广的关键。因此,3D打印机构和医疗设备监管部门合作,对于不同类别的3D打印医疗物资,制定更为具体统一的打印和检测标准,将会更好地促进3D打印在新冠肺炎防治中的应用,进而为解决疫情下医疗物资短缺问题提供传统方法之外的替代性方案。