景观评价下的城市水岸步行旅游圈景观优化策略

2020-11-19汪瑞霞赵忠超

周 超,汪瑞霞,赵忠超

(1.南京林业大学 艺术设计学院,江苏 南京 210037;2.江苏省建筑装饰集成安装工程技术研究中心,江苏 南京 210012;3.济南大学 美术与设计学院,山东 济南 250022)

2018年3月,国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》,就加快推动旅游业转型升级、提质增效,全面优化旅游发展环境,走全域旅游发展道路做出部署[1]。近年来,不少城市为优化全域旅游环境,将景点进行了提档升级。但受规划、投资、回报等因素影响,部分旅游景点仍采取传统的建设模式,只重视景点或景区环境改造,未能放眼全域,对景区“圈层”地段的环境、资源、场所特征及利用方式等问题加以分析研究,制定出适当的旅游圈全域发展策略。既造成了城市资源的浪费,无法串联起旅游圈资源、环境与经济一体化发展,容易加重旅游圈的环境风险,如污染、业态凋敝、活力低下等,影响全域旅游的环境质量。

景观评价作为一种环境分析工具,它通过对城市空间中的自然要素、社会要素、美学要素等主客观指标进行分析,得出评价结果,是环境评价的科学方法之一。景观评价能够以过去的经验教训为未来的实践和学习提供借鉴[2]。通过对南京市总统府旅游圈的“圈层”环境之一,南京市内秦淮河北段水系环境开展景观评价,在实地调研的基础上,组建评价标准层、选取评价因子及构建评价模型,在数据评价的基础上,展开分析并提出策略,研究成果可为城市旅游圈与全域旅游发展提供借鉴。

一、城市旅游圈景观建设是发展高质量全域旅游的保障

(一)旅游圈景观建设有助于实现全域旅游的低碳化

旅游的品质,主要包括休闲、游览、娱乐等个人消费服务,生态环境、风貌、景观环境,以及交通、信息、制度等软硬基础设施[3]。城市旅游圈的“圈层”区域,可以按照城市景区周边的环境资源与特征进行弹性划分,较为紧密的“圈层”环境通常指环景区一公里左右的范围。由于城市中心密度大,环境敏感度较高,应完善交通体系,构建通畅的交通网络,强化旅游设施的配置,鼓励旅游人群步行进入景区或游览景区后继续步行活动,缓解环境压力。“圈层”的景观建设是城市风貌和地域特色理想的展示窗口,是城市魅力的重要体现。高品质的环境还可引导旅游人群主动亲近自然、体验城市景观、感受城市文化及选择步行游憩等行为,有助于实现低碳旅游的目的。

(二)旅游圈景观建设有助于实现全域旅游资源的联动

围绕着城市资源和环境的整合,打造综合性服务的旅游圈,其价值越来越受到重视。“旅游是综合性产业,在现代经济发展中,旅游业已经远远超出了原有的范畴,广泛地涉及娱乐、餐饮、交通、文化、工业、农业、商贸、建筑等产业,成为一种综合性的经济形态”[4]。城市中心土地资源稀缺,应积极利用“圈层”景观及土地,推动旅游业与其他产业及行业的融合发展,强化公共服务,探索创新产品供给,带动城市景点之外的旅游拓展消费。以建设旅游圈景观环境为契机,使之成为全域旅游资源的联动配套,为全域旅游活动延续提供条件,增强旅游幸福感指数,满足人民对旅游美好生活的需求。

多项疫后调研显示,疫情让人们开始反思人类与自然平衡发展及社会责任等超越物质之外的人生价值和意义,使旅游价值观得以重塑。这些变化将对旅游者需求产生重大影响[5]。因此,城市旅游圈自然景观的生态价值、社会价值及经济价值极高,展开旅游圈的“圈层”的景观评价研究,有助于推动旅游业从单一景点景区的建设向综合服务转变。对于高质量全域旅游的保障有着不可或缺的作用。

二、城市水岸步行旅游圈的景观评价方法

(一)景观评价材料

1.研究对象

内秦淮河北段,前身为南唐“杨吴城濠”东段的一部分。西起太平北路,东至竺桥,自西向东贯穿南京市主城核心区的太平北路和珠江路东段,全长约1.6公里,河道最宽处9.1米,最窄处3.9米,平均宽度4.2米。水体上游连通珍珠河及玄武湖武庙闸,下游经东水关汇入秦淮河,是南京市一条重要的内河水体。总统府景区是南京热门城市景点,据2019年南京市文化和旅游局统计,仅端午小长假,景区接待人数就达6.03万人次。①来源:南京市文化和旅游局,2019年端午小长假文化和旅游情况报告。内秦淮河北段水系空间,向南一公里左右即为长江路民国历史文化旅游区,是总统府景区重要的旅游圈层之一,水系的北向拥有鸡鸣寺、南京市政府、玄武区政府、东南大学和珠江路创业大街等诸多政教科资源。2018年,为进一步发展总统府景区高质量旅游圈的需求,对该段城市景观环境进行了提升改造。通过除污、增扩绿地、河岸景观复绿、沿河建筑立面出新、增设夜景照明、景墙和步道等方式,积极提升旅游“圈层”景观,营造优美的水岸步行环境。

2.调查与资料收集

(1)调查和收集资料是景观空间评价的前提

调查主要内容涉及旅游圈生态环境、社会环境及景观品质等。研究团队将总统府设定为基准点,对总统府北侧的内秦淮河北段环境数据进行采样,确定评价范围为:东西方向上以珠江路和太平北路交叉路段河道为起点,至龙蟠中路竺桥段为终点;南北方向上以珠江路西侧为起点,至1912街区为终点。

(2)调研要素的选取体现旅游活动特征。

实地调研于2019年9-10月进行,此时间段,南京的气温为13℃-26℃,既是旅游的旺季,也是户外活动的高峰期。观测时间分别为:AM8:00-11:30,PM13:30-16:30,PM18:00-20:30。选择太平北路至龙蟠中路的 10 个观测点采集水文数据与环境数据,辅以数字化影像记录,拍摄现场照片和录制观测视频。调研人群主要为前往总统府旅游的人群,为获得该段景观的实际评价,在各观测点现场,通过问卷、随机访谈等形式发放调查问卷,要求受访人员进行评价,共采访及发放问卷131人,收回有效问卷120份。为基本符合普查数据对性别比例的要求,受访人群中的男女比例分别为52.5%和47.5%,具有较好的代表性。受访人群年龄层次为18岁-65岁。为加强观测过程中的专业性,发挥评价对象对环境感知与审美感知方面的优势,特邀环境设计专业的本科生及研究生120名参与评价过程。作为比对评价,但他们做出的评价也有助于提升整体评价的专业性和合理性。

(3)调研资料样本的初步统计

结果显示,48岁-63岁为内秦淮河北段景观的主要使用者,占到参与调查的游客总人数的62.6%,不同年龄段对景观的总体感受及评价存在差异。样本的特征采用T检验法(显著性检验)判定。

(二)景观评价方法

1.研究数据

景观数据是发现问题、分析及优化景观的重要依据。将实地采集、调研、问卷、采访获取的景观数据资料建立数据库。评价因子包括水质、绿化覆盖率、物种多样性、防洪能力、景观使用率、景观可达性、景观形式美感、植物色彩美感及景观文脉性。以上各项指标中,水质、物种多样性数据来自现场水样采集后,专业环境机构的检测结果,检测报告与官方发布的监测数据进行比对。防洪能力数据基于《南京城市防洪规划报告(2013-2030)》的发布。绿化覆盖率数据依据《城市综合交通体系规划标准》,再次通过现场测算。其他指标的数据和评价则通过打分法确定。

2.评价指标体系构建

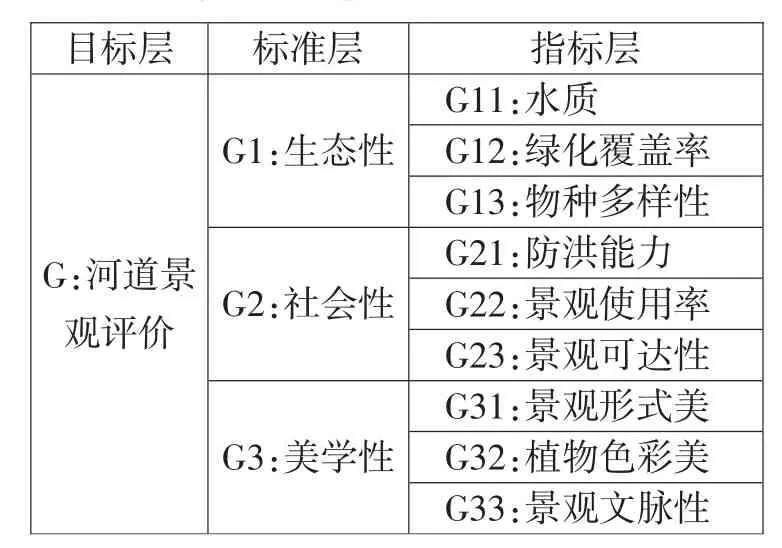

内秦淮河北段景观评价体系主要分为3层,即目标层、标准层和指标层。(见表1)

首先,水系景观的价值是由水、景与人的使用共同构成的综合体。因此,须充分重视其生态性、社会性和美学性,即以“三性”作为评价的标准层。其次,为科学地反映景观价值和实际功效,把景观生态性作为客观性评价指标,社会性和美学性评价则偏向主观性指标。再次,由于景观的美学性难以量化,采取了定量与定性评价相互结合的方式。经资料比选后,选择以下9个评价因子组合成为指标层:水质、绿化覆盖率、物种多样性、防洪能力、景观使用率、景观可达性、景观形式美感、植物色彩美感和景观文脉性。

表1 河道景观评价指标体系

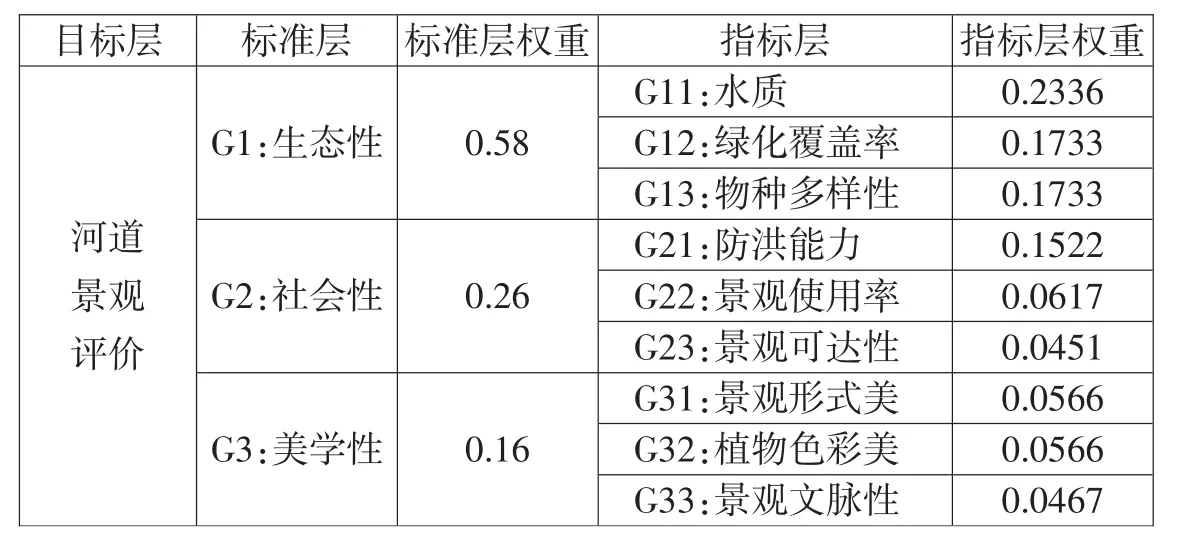

表2 河道景观评价指标权重

3.景观要素评价

(1)评价矩阵的建立

运用层次分析法确定指标体系中的权重来评价单项景观指标,将评价体系中每一层的指标之间,进行两两比较来构建评价矩阵。如在标准层中,景观生态性、景观社会性和景观美学性指标的重要性比值为G1:G2:G3=5.8:2.6:1.6。在生态性标准层中,水质的重要性大于绿化覆盖率和物种多样性指标(G11:G12:G13=4:3:3);在社会性标准层中,防洪能力指标的重要性大于景观使用率和景观可达性指标(G21:G22:G23=5:3:2);在美学性标准层中,景观形式美感、植物色彩美感和景观文脉性指标,三者的重要性基本相当(G31:G32:G33=3.5:3.5:3)。据此建立判断矩阵,经过计算得到指标权重。根据层次分析法组构调查问卷,邀请风景园林专业的专家对权重设置打分,获得20份有效专家问卷反馈,用这些有效专家问卷构建评价矩阵,通过一致性检验计算后得出结果CR<0.1,说明建立的判断矩阵可以达到一致性检验的标准且权重数值也较符合科学逻辑和规律。(见表2)

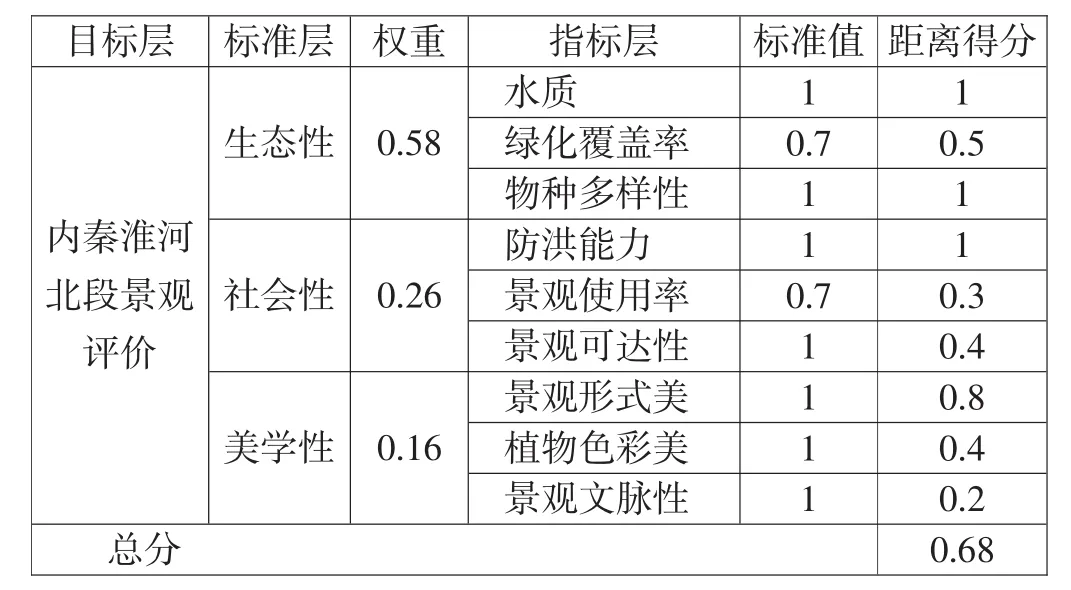

根据南京市国控断面水质月报①来源:南京市国控断面水质月报,2019年1月-12月的数据统计。和监测标准,城市内部河道水质类别达到Ⅲ类水即为理想值;绿化覆盖率测算比值大于20%[6]为理想值;防洪能力以达到50年一遇为理想值;景观使用率为单位时间内进入该景观带活动(包括步行、观赏、驻足、拍照等使用行为)的人数与进入景观带范围总人数的比值;现场每二十分钟统计一次,计算出平均值,预设50%为理想值。其他指标采用主观性打分进行评价,最终形成总体指标层的理想值判定方法。表中已对各指标进行了标准化处理,避免出现量纲不一致导致无法直接比较[7]。(见表3)

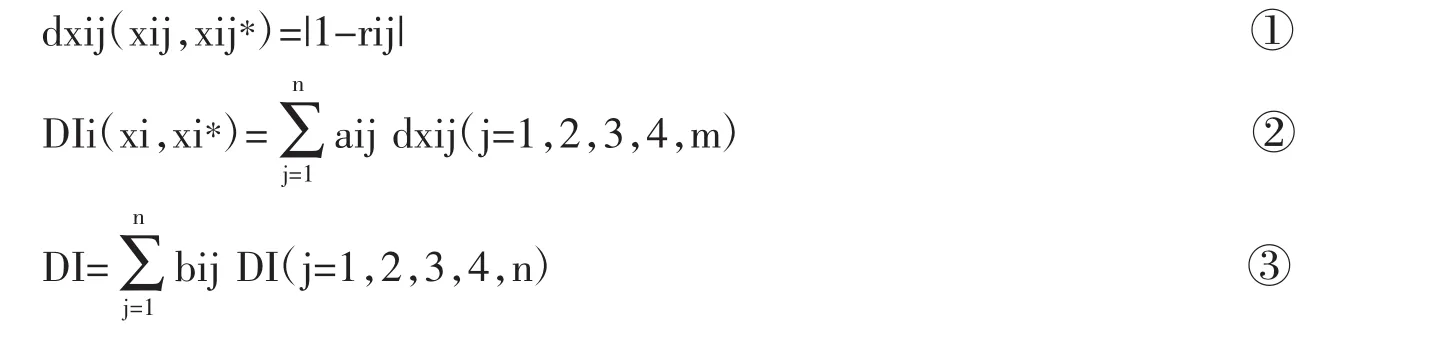

(2)采用距离法计算出各子系统之间的距离得分,在此基础上结合层次分析法,对内秦淮河北段景观进行评价。

公式如下:[8]

公式①中,dxij表示第i个子系统里第j个指标实际值与理想值的距离,dxij的距离得分在0-1区间值内,即dxij∈[0,1];xij表示第i个子系统里第j个指标的实际值,xij*表示第i个子系统里第j个指标的理想值,rij表示第i个子系统里第j个指标经标准化后的标准值。

公式②中,DIi表示第i个子系统的综合距离,aij表示第i个子系统里第j个指标的权重,DIi的距离得分在 0-1 区间值内,即 DIi∈[0,1]。

公式③中,DI表示系统的综合距离得分,bij表示第i个子系统的权重,DI的距离得分在0-1区间值内,即 DI∈[0,1]。

根据距离指数得分对景观做系统评价,具体为:在距离指数区间值0-1范围内,数值越大则表明评价越理想。反之,则不理想。按照区间进行设定,把景观评价分为4个等级,0.75-1为优秀,0.75-0.5为良好,0.5-0.25为中等,0.25-0为较差。(见表4)

表3 指标层理想值确定方法

表4 内秦淮河北段景观评价得分

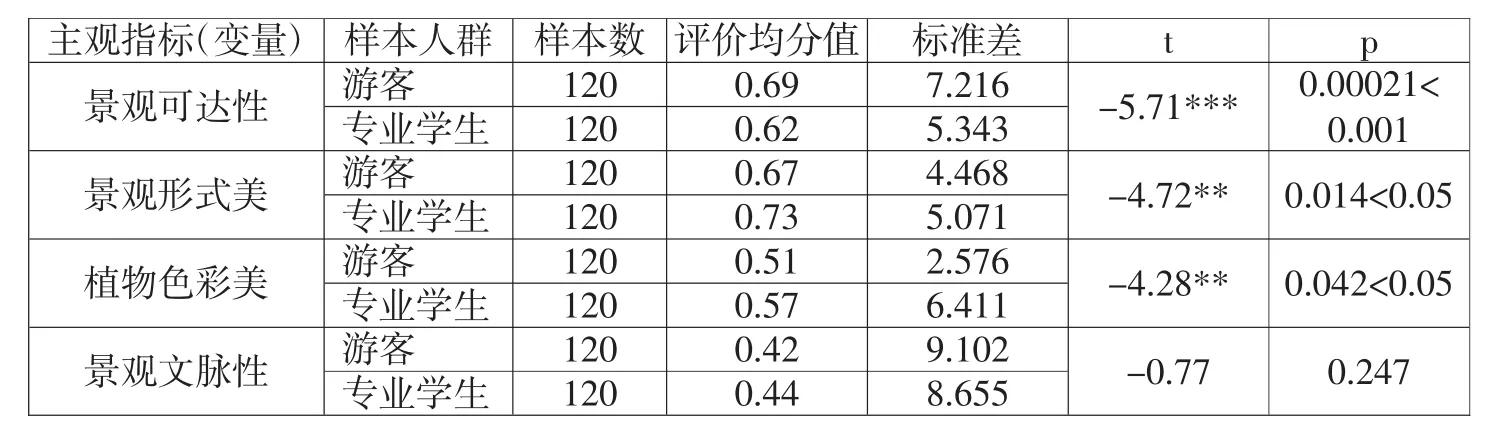

(3)对问卷调研做出分析,运用T检验法明确不同受访人群对景观主观评价方面的差异性

受访人群中包括游客群体(m=120)和专业学生群体(m=120)。统计结果显示,不同人群对河道水岸景观的总体感受及评价,存在一定的差异。其中,游客群体和专业学生群体在景观可达性(t=-5.71,p<0.001)、景观形式美感(t=-4.72,p<0.05)、植物色彩美感(t=-4.28,p<0.05)三方面的评价差异性最大,而景观文脉性在游客群体和专业学生群体中的评价差异不显著,平均值相差不大。(表5)总体上看,游客群体对内秦淮河北段景观的评分比专业学生群体要低。考虑到研究主要从该段空间作为总统府旅游圈的视角出发,重点围绕景观配套旅游业的优化,游客和专业学生群体和在景观感知、景观使用和旅游需求等方面也存在较大不同。因此,将游客群体和专业学生群体的样本数据同时进行对照分析,便于展开更加科学的优化设计。

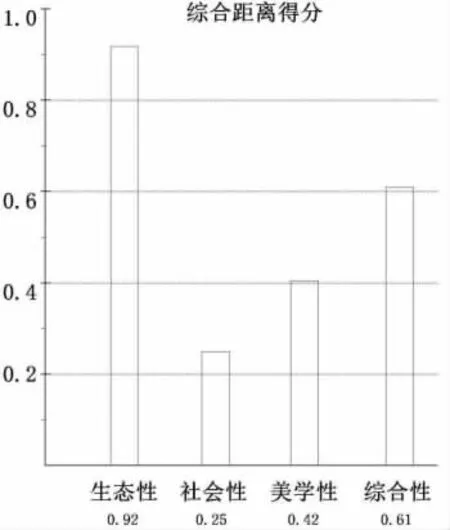

综上,通过游客群体和专业学生群体的评价数据,对南京市内秦淮河北段河道景观指标层中的9个评价因子打分,用距离法来计算结果。(见图1)

(三)景观评价分析

1.景观评价结果

(1)内秦淮河北段生态性的距离指数得分是0.92,为优秀

该段水域由于在2018年展开了河道综合治理,通过清淤、截污并进行沿河景观提升,显著改善了水质和整体环境。南京市内秦淮河北段的量化分析数据表明,其水质经连续4个月的采集分析及比对,从颜色、气味、PH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷等方面已达标城市Ⅲ类水质,物种多样性良好①来源:南京莫愁生态环境保护协会,2019年3月-6月的内秦淮河水环境状况评估数据。,两侧路面绿化覆盖率比值达到国家标准。但水体流速较为缓慢,晴天水体透明度尚可,雨季水体时常出现返黑现象。

(2)内秦淮河北段社会性的距离指数得分是0.25,为较差

据现场体验,步道仅能供两人并排步行,无法提供旅游群体集体步行活动需要,场所景观使用率较低,旅游线路规划的可达性较差,活力不足。以下是游客群体对水岸景观主要问题反映的统计比率:可达性不高(92.7%);旅游导向系统缺乏(91.4%);水景可视性不高(91.5%);不易亲水(81.2%)。水岸空间功能配套不足(90.2%);步行绿道较窄(89.2%);植物无特色(81.6%);交往空间不足(70.2%)。

(3)内秦淮河北段美学性的距离指数得分是0.42,为中等

绿化种植及形式压缩了步道面积,空间不便于驻足停留、定点聚集及游赏水岸景观。空间配置的观赏树种少,景观特质与文化表现不突出。

表5 不同样本人群对河道景观评价值t检验结果

图1 内秦淮河北段景观距离得分

2.景观评价讨论

(1)内秦淮河北段的旅游圈景观要素影响

该段南北向与总统府历史景区联系的道路,结构组织较为松散,通达性一般,对游客群体的引导不够。景观空间空置化、碎片化现象较为严重。水面与路面高差约1.7米左右,游客与行人较难察觉水景空间的存在,缺少旅游视觉元素,旅游景观的识别性要素被削弱,人气不足。

从空间特点看,线式河岸过于平直枯燥,河道封闭感强,视线通廊较窄。景观带出入口位置分布在道路两侧尽端,中部通往总统府历史景区的道路空间未加详细规划利用。旅游景观观赏性特色欠缺,地块中保留了部分原始野生树种,补种的乔木以市政道路配建的树种为主,如香樟、冬青、桂花等,灌木的配置以小叶黄杨和女贞等为主,较难吸引旅游人群。花池中局部配置的草花虽有点缀作用,但品类不够丰富,旅游圈公共设施的识别性还有待提升。

(2)内秦淮河北段的旅游圈景观优化主体

市区旅游圈的公共空间与郊区、居住区及自然风景区所面临的环境和要求均有所不同。内秦淮河北段既是南京市总统府历史景区的旅游圈范围,也是向秦淮河补水的重要通道,水系流经主城和人员密集的太平北路、珠江路创业大街沿线,因此,它的生态性指标和社会性指标尤为关键。

内秦淮河作为南京最具代表性的水系之一,加上总统府区域民国历史文化的积淀,其文脉肌理应考虑融入旅游圈景观营造,以文促旅。以尊重区段生态环境为基础,将游客公众需求、步行可达性、社会创新资源开发及提升旅游景观特色为优化主体,在营造方法上区别于南京市内秦淮河东段、夫子庙段等秦淮河流域空间,体现“一段一景”的特色水景风貌。

总之,总统府旅游圈的内秦淮河北段水岸景观空间,在协调旅游圈一体化的社会服务方面仍存在不足,“圈层”的景观风貌也缺乏一定特色。

三、城市水岸步行旅游圈的景观优化策略

《关于促进全域旅游发展的指导意见》的出台,使旅游业发展目标再次有了新的战略性提升,由追求门票经济向产业经济转变,由封闭式的旅游向开放的“旅游+”模式转变。在此背景下,利用城市旅游“圈层”资源,打造全域旅游环境,成为一个非常具体的命题。应认识到旅游圈景观、空间、产业等资源的利用对发展全域旅游的重要价值,努力构建文明、幸福、健康与活力的城市。

1.提升城市水岸步行旅游圈的水生态环境

经过环境治理和景观提升,南京市内秦淮河北段水岸开放空间在生态性方面呈现良好态势,但对旅游圈乃至城市范围,仍有较大的水环境管控压力。

具体策略:运用光电反应、生物膜净化和生态滤网等科技设备优化水质,发挥水生植物对水质的自然净化作用。定期开展水质检测分析,利用数据监测技术对水质的常态化和长效监测,做好大数据统计。升级配套设备,增强污水收集处理能力。定期为河道补水,提高水体流速。加强河道日常管养,为改善内秦淮河北段雨天水体发黑的现象,须排查和杜绝污染源头,对河道水面漂浮的有害藻类及固态垃圾应及时处理。

2.重构城市水岸步行旅游圈的公共空间

从老城区的人口密度、土地开发、空间承载等现实情况出发,发展全域旅游环境,要求城市景观空间实现开放、多样与共享,发挥旅游圈的公共资源集约效应。

(1)连接旅游圈的开放布局

总统府地处南京城市中心繁华地段,公共交通发达,有多条公交线路及地铁2、3号线大行宫站可到达。应在城市旅游圈的建设规划上,使内秦淮河北段的景观布局密切连接总统府景区,融入城市旅游圈发展,为旅游群体、创业群体、居民群体提供更多优质的开放空间。

具体策略:提高水体景观的可视性。基于河道穿插在珠江路与总统府之间、两侧空间受规划红线限制,河道与路面的视觉高差很难用绿地缓坡连接的方式消除。因此,需要吸引游客和公众往河道岸线移动,实现景与人的视线亲密接触。比如,可在太平北路、龙蟠中路与珠江路交叉口南侧等节点处,适当扩大绿地空间,营造袖珍式公园,提供水岸聚集场所。增加空间的可达性。在城市河道防洪规范允许的范围内,增设珠江路沿线商办地段的景观出入通道。在路面景观的打造上,注重总统府景点与内秦淮河北段景观的整体性与引导性相结合。优化维护结构的通透性和路面厚重的石材栏杆和栏板,采用轻质和通透性较好的护栏替代,使路面和水岸之间能形成良好的视线通廊。

(2)巧于因借的水岸地块组织

旅游圈“圈层”应利用较高可达性和毗邻景区等优势条件,引导人群行为,包括具有共同生理特征、共同生活特征的人群等,这样易于形成有特色的城市活力。[9]以总统府为核心,内秦淮河北段为侧翼,应增加内部空间联系、缝合城市环境和填补间断空间,协同旅游圈相邻空间共同发展。

具体策略:对相邻地块开展分析。内秦淮河北段虽距总统府景区一公里左右,但由于地块之间组织不够连贯,空间与交通的关系未能理顺,加上部分老旧小区夹杂其中,阻断稀释了总统府景区氛围向内秦淮河北段的辐射带动作用。因此,可小范围调整空间布局,逐步打开向长江路历史文化街区的空间廊道。比如,在1912后街,太平桥南路段进行空间置换或改造部分建筑,插入开放绿地,引导总统府及1912街区的人流向北向渗透。此外,应优化、对接、共享内秦淮河北段的步行系统,自南向北,开辟旅游圈步行游览路线。串联起总统府景点、1912街区、水岸集市、亲水体验的旅游圈游逛模式,多类型空间和不同活动项目可为旅游人群带来别样的步行及消费体验。

(3)多元立体的水岸空间利用

城市旅游圈公共景观,具有显著的正外部性,通过效益外溢成为城市复兴、社区振兴的引擎[10]。针对该段水岸景观所处的城市“夹心层”空间特征,优化的目标是将水岸的北向空间,即连接起总统府核心景区的空间,从被城市“遗忘的后院”变身为“交往的前院”。简·雅各布斯(Jane Jacobs)认为,人的活动总是沿着线进行的,街道是城市最富有活力的“器官”,也是最主要的公共场所。因此,将旅游圈之间的连接道路塑造为“步行街道”,对提升旅游圈的人气和地块服务功能都具有积极意义。同时,为创新产品无缝对接市场,制定恰当的营销规划,将营销策划纳入全域旅游之中。

具体策略:利用临水的优势,调整商业的业态。避免出现同质化的商品和业态现象,引入社会创新创业资源,使该段与总统府景点业态差异化发展。如水岸路面空间,培育城市正能量的地域型“网红商业”,增加活力效应的释放,拓展活动的多元交织,聚集城市旅游与生活气息的交融,发展“圈层”徒步旅游经济。可通过增设城市集市文化,展示销售地域文创食品、扶贫义卖、本土创业品牌、创新产品展示等,塑造空间价值,提供空间交往机会。水岸下沉空间,应顺应人类与生俱来的亲水天性,改变步道形式,在空间较窄处则尽量使步道向水面延伸。强化亲水功能和夜间游览的灯光照明,使旅游群体在亲水中放松身心。地面采用透气与防滑材料,提高步行的舒适感和安全性。通过多元立体的空间利用模式,既可实现步行旅游空间的立体化和活动的多样性,丰富游客群体的交通出行方式,且使水岸空间具有了高效的导向性和通达性。

3.打造城市水岸步行旅游圈景观特色

城市旅游圈中的景观特色,通常是基于建筑、名胜古迹、地形、自然风景、水系、尺度、受众等要素的分析,整合资源和协同发展的结果。例如南京市鸡鸣寺旅游圈以赏樱为题材,整合鸡鸣寺、古生物博物馆、台城至玄武湖一线的景观资源,道路两侧密集种植品质上乘的日本晚樱,促动大众的赏樱活动,已成为城市旅游的新景。南京市夫子庙旅游圈以秦淮河要素打造“夜泊秦淮”主题,景观不刻意强调自然景物的配置,而是利用灯光、戏台和非遗文化表演,再现明清历史、文化与夜景之繁华,突出河岸两侧临水的江南传统建筑及民居风貌,烘托乘船或步游氛围。由此可见,旅游景观特色的营造方式是多元的,体现出“因地制宜”。应有层次性,按资源、区位、人流等情况加以分析[11]。

具体策略:内秦淮河北段流经珠江路,城市创业资源丰富,水岸空间闹中取静,尺度宜人,易于步行旅游氛围的形成。因此,利用这种场域特征和人才资源,结合白天旅游人群流量较大的特点,围绕水系可打造秦淮“城市创客”主题景观,融入传统和创新要素,打造城市包容型“景观客厅”,即旅游、互助、分享为一体的公共旅游庭院。对现有的植物配置,可按照“时间”、“空间”、“特色”理念做景观统筹优化。时间是指植物配置的四季品相与变化。空间是指乔木、灌木、草花相互结合,相得益彰。特色是指突出植物配置的主题性。在植物选配上增加观花(如合欢、流苏等)、观叶(如红叶石楠、鸡爪槭等)及观果(如火棘、樱桃等)的比重,同时辅以草花搭配(二月兰、百日草等),尤其可利用特色植物品种,挖掘植物历史文化,打造主题植物观赏水岸,逐渐形成城市品牌。内秦淮河北段作为总统府旅游圈的一部分,将文化内涵与自然景观有机融合,通过艺术加工来满足审美需求,达到“天人合一”的目的[12]。在文脉打造中,可在空间的公共设施上,设计具有民国文化与现代创意结合的各类公共视觉产品,优化旅游导视系统,与水岸景观共同呈现城市旅游圈经典文化,传递城市高质量旅游的精神内涵。