综合护理干预在布鲁氏菌病患者治疗过程中的应用研究

2020-11-17李娟白芳玲田文娟

李娟 白芳玲 田文娟

(1.陕西咸阳市中心医院传染科一病区,陕西 咸阳 712000;2.铜川市疾病预防控制中心地方病科,陕西 铜川 727031;3.陕西咸阳市中心医院中医科,陕西 咸阳 712000)

布鲁氏菌病主要有三种途径传播给人类,呼吸道传播、消化道传播、皮肤及黏膜接触性传播[1-4]。患病初期一般采用抗生素药物治疗,在积极抗感染治疗的基础上,给予有效护理干预,密切观察病人的病情变化。对布鲁氏菌病要以预防为主,早发现早治疗,与此同时也需要加强对病人及家属的健康宣教工作,做好护理工作,这对布鲁氏菌病的临床诊治具有非常重要的意义,不仅可改善布鲁氏菌病生活质量,而且能提高病人满意度。

1 资料与方法

1.1一般资料 采用数字随机表法对我院2016年12月至2019年12月收治的布鲁氏菌病患者100例,诊断符合中华人民共和国卫生行业标准(WS269-2007)《布鲁氏菌病诊断标准》,随机分为对照组(50例)和观察组(50例),对照组在治疗过程中行常规护理;观察组在治疗过程中在常规护理基础上行综合护理干预。对照组男性患者28例,女性患者22例,年龄20~66岁,平均(43.65±22.25)岁病程分布为;病程<6个月28例,<12个月16例,>12个月6例;观察组男性患者26例,女性患者24例,年龄21~ 65岁,平均 (43.24±22.08)岁;病程分布为:病程<6个月29例,<12个月17例,>12个月4例;两组患者性别、年龄、病程分布比较组间差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法 两组患者入院后,对照组治疗过程中行常规护理,叮嘱患者及家属密切观察病情的变化,注意按时吃药,合理安排患者的饮食、运动等;观察组在治疗过程中,在常规护理基础上行综合护理。综合护理具体为以下:①健康宣教。②饮食护理。③症状护理。④心理护理。⑤药物管理:护理人员需要在患者用药前,主动告知患者按时定量用药的重要性,对患者进行用药知识普及工作。观察指标及方法:通过院制量表调查布鲁杆菌病患者,评价干预后的心理状态、生理功能、社会功能及生活质量,记录其得分;比较两组患者总满意率,采用问卷调查满分为100分,非常满意(80~100分)、满意(60~80分)和不满意(0~60分)3个等级。患者总满意率=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100% 。

1.3统计学方法 文中所得数据输入SPSS22.0软件进行分析,计量资料用均数±标准差表示,组间比较用t表示,计数资料以%表示 ,组间比较采用χ2检验 ,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1两组患者生活质量评分比较 观察组综合护理后患者生理功能、心理功能、精力、社会功能均优于对照组,比较差异有统计学意义P<0.005。

表1 两组患者生活质量评分比较

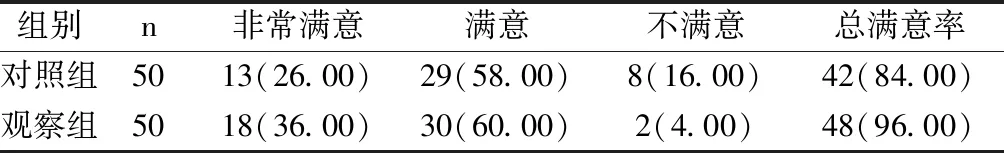

2.2两组患者满意率比较 两组患者满意率调查,对照组总满意率为84%,观察组总满意率为96%,两组患者总满意度观察组优于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者满意率比较[n(%)]

3 讨 论

由于布鲁氏菌病的发生、发展与细菌、内毒素和变态反应有关,且全身系统均有被累及的可能,故本病的临床症状复杂而多变,另外布鲁杆菌主要寄生在细胞内,抗菌药物及抗体不易进入细胞内,所以布鲁氏菌病治愈疗程长且不易根治,且易复发。临床数据显示,采用药物进行治疗均能取得显著的临床效果,但为进一步促进患者康复,改善预后,提高患者的生活质量,临床应加强对布鲁氏杆菌病患者的护理干预,以缓解其临床症状 ,控制疾病发展进程[7-10]。综合护理干预是基于常规护理之上的护理模式,主要以健康宣教、饮食护理、症状护理、心理护理和药物护理来开展工作[11]。结果显示,采用综合护理干预布鲁氏菌病患者,观察组患者生理功能、心理功能、精力、社会功能均优对照组;观察组患者总满意率为96%,对照组总满意率为84%,观察组优于对照组。史磊[15]等人于2019年就综合护理干预在布鲁杆菌病护理中的应用价值分析一文中,结果显示采用综合护理模式在布鲁杆菌病临床治疗中的效果较好,应予以普及应用,和本研究基本一致。

综上所述,对布鲁氏菌病患者治疗中采用综合护理干预,能有效提高患者的临床生活质量及患者满意率,综合护理干预布鲁氏菌病具有较好的临床效果。