半焦和烟煤混合燃料挥发分释放和氮转化特性

2020-11-17于强王明昊关靖宇贾庚

于强,王明昊,关靖宇,贾庚

(哈尔滨锅炉厂有限责任公司高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室,哈尔滨150046)

0 引言

半焦又称低温焦,呈灰黑色,质地松脆多孔[1]。半焦是煤转化为液态和气体燃料过程中的副产品和中间产物。通常,蕴藏着丰富高挥发分的煤通过低温(500~600 ℃)干馏可形成半焦和煤气,这是煤转化工艺的重要组成部分。半焦粒度适中、强度低、燃烧时无烟,在欧洲被广泛地作为民用燃料。粉状和挥发分小于20%的半焦适合用作锅炉燃料,由于半焦的挥发分普遍远低于常规的动力用煤,电站锅炉若采用传统的燃烧方式,存在着火困难、稳燃性差、NOx排放高等问题[2−4]。

目前,对于半焦在电站锅炉上的应用主要包括纯燃和与煤掺烧2种技术路线。

(1)中国科学院工程热物理研究所在煤粉燃烧、循环流化床燃烧及气化方面的创新成果取得了显著的应用效果,开发出了适用于煤粉和超低挥发分碳基燃料的预热燃烧技术,该技术清洁、高效[5−6]。半焦燃料在温度高于800 ℃的循环流化床中实现预热,预热后得到的高温燃料随空气通入炉膛中完成燃烧[7]。经研究,使用该技术后燃料中N 向N2的转化率明显增加,反应活性显著增强[8]。

(2)西安交通大学张锦萍等[9]采用热重试验的方法研究半焦、无烟煤与烟煤的混燃特性,分析了混燃过程中燃料的相互作用和反应动力学模型。研究表明,半焦−烟煤混合燃料较无烟煤−烟煤混合燃料的综合燃烧特性更优。

目前,对半焦−烟煤混合燃料在悬浮燃烧炉内的挥发分释放率和氮转化特性的研究较少。煤粉在燃烧过程中,挥发分N 向NO 的转化比例与焦炭的是不同的[10]。煤氮的转化包括2 个过程:首先煤中含氮有机化合物受热分解为氰化氢(HCN)、氨(NH3)和氰(CN)等中间产物,它们随挥发分一起从煤中析出,被称为挥发分氮;在此过程中并未分解的含氮有机化合物仍残留在焦炭中,称之为焦炭氮。煤氮在这些化学转化过程中的特性决定着NOx的生成与排放量,因此研究煤粉热解机理以及热解过程中煤氮的转化特性,对控制煤粉燃烧过程中NOx的生成具有重要意义[11−13]。

本文以烟煤和半焦不同比例的混合燃料为研究对象,采用管式沉降炉研究煤质热解反应中挥发分氮的释放率和氮的转化特性,为半焦的工程应用以及NOx的排放控制提供理论基础。

1 试验设备及方法

1.1 系统及燃料概述

管式沉降炉主要由反应炉、预热炉、温度控制系统、供气系统、电磁振动给粉系统、取样系统和水冷系统等7 部分组成,如图1 所示。反应炉本体包括:ø50 mm×5 mm刚玉管、分段布置的U形硅钼棒加热元件、双铂铑热电偶、耐火层、保温层和金属炉壳。预热炉主要用于加热反应气体,减少其对反应炉内温度场的影响。预热炉与反应炉结构类似,有效加热长度均为1 500 mm,不同之处在于炉内装有蜂窝状蓄热陶瓷,其作用为大幅提高预热炉出口气体温度。取样系统由水冷取样枪和自动升降机组成,满足在任意位置取样的要求。

本次试验以江西萍乡生产的烟煤和神雾公司提供的半焦粉为原料,按照不同质量比例进行掺混试验。烟煤和半焦的燃料特性见表1。

1.2 试验方法及工况

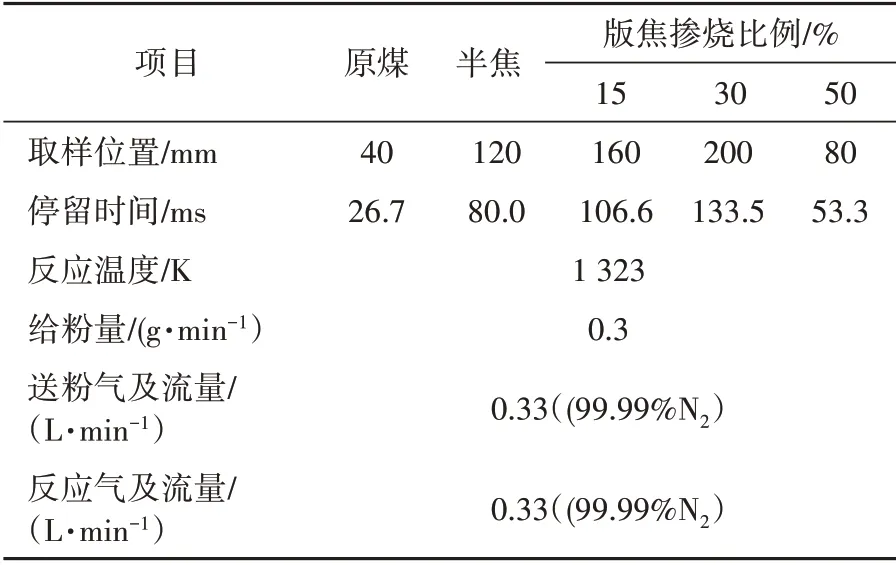

本次试验采用掺混不同质量比例半焦的混煤进行热解试验,半焦掺混的质量分数分别为0%,15%,30%,50%,100%,具体试验工况见表2。

煤粉的粒径和干燥程度是影响给粉流畅度、稳定性的关键因素,因此需要对原煤进行严格的预处理。首先将原煤初步破碎至3 mm,并在107 ℃下烘干2 h,然后取出烘干后的煤粉放入干燥皿中冷却至室温,将冷却后用矿石粉碎机破碎约2 min,经筛分后的煤粉粒径为60~90 μm(平均粒径为75 μm)。

图1 沉降炉系统示意Fig.1 Schematic structure of a dropping tube furnace

表1 烟煤和半焦的燃料特性Tab.1 Characteristics of bituminous coal and semi-coke

表2 试验工况参数Tab.2 Test condition parameters

试验过程中利用自动升降机调节取样位置来获得5 个停留时间下的固体产物,考虑到煤粉颗粒进入炉膛有初始速度,停留时间

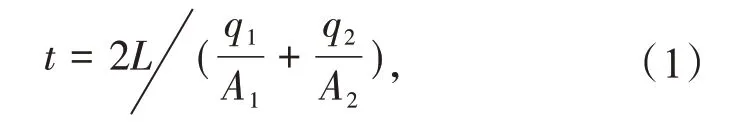

式中:L为加热长度,m;q1为标况下的载气的气流流量,L/min;A1为一次风管的流通截面积,m2;q2为反应温度炉内烟气的气流流量,L/min;A2为炉膛流通截面积,m2。

试验过程中,在炉体的不同位置抽取固体产物进行工业和元素分析,产物中挥发分释放率(fdaf)和挥发分氮质量分数(fN)的计算采用灰分平衡法[14]:fdaf=1−(产物中挥发分质量分数×原煤灰质量分数)/(产物中灰质量分数×原煤氮质量分数);fN=1−(产物中氮质量分数×原煤灰质量分数)/(产物中灰质量分数×原煤氮质量分数)。

2 试验结果分析

2.1 挥发分释放率的变化规律

图2 为反应温度1 323 K 时不同掺混比例煤样的挥发分释放率在不同取样位置(不同停留时间)的变化规律。

图2 混煤挥发分释放率的变化Fig.2 Variation of release rate of the volatile matters from the blended coal

由图2 可以看出,随着取样位置与入口距离的增加,即煤样在炉内停留时间的增加,挥发分释放率呈上升趋势,上升到一定数值后挥发分的释放变缓或停止,此时视为挥发分的最大释放量。根据图2 比较可以得出挥发分释放率的排列顺序:原煤>15%(半焦)>30%(半焦)>50%(半焦)>半焦。随着半焦掺混比例的的增加,挥发分最大释放率提高,这是半焦掺混比例的增加使混煤中挥发分含量减少导致的。

沉降炉测得最大挥发分释放率大于其工业分析值(见表1),这是由于两者的试验条件不同:沉降炉试验中煤粉处于悬浮粒流动状态,煤粉粒子完全暴露于炉膛的热辐射中;而工业分析中煤粉处于固定堆积状态,煤粉粒子互相遮挡,导致内层的煤粉粒子无法充分反应,热解过程中加热速率较低、加热时间长,测试结果存在片面性。因此沉降炉测得燃料的最大挥发分释放量大于其工业分析值。

2.2 煤氮转化的变化规律

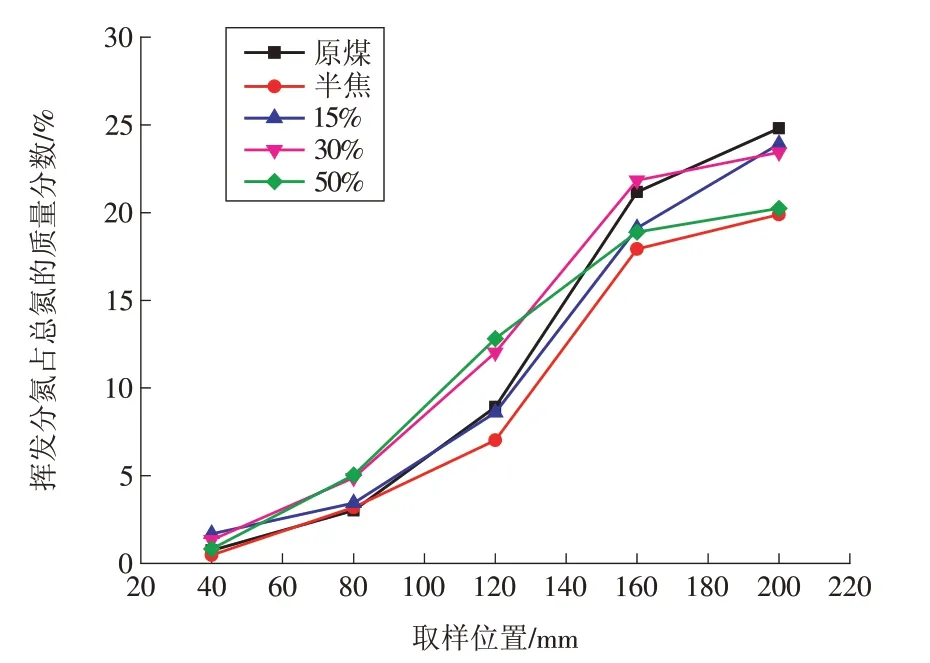

热解温度不变时,焦炭氮在不同掺混比例、不同取样位置(即停留时间)的质量分数分布规律如图3所示,挥发分氮在不同掺混比例、不同取样位置的质量分数分布规律如图4所示。

图3 不同取样位置下焦炭氮占总氮的质量分数Fig.3 Mass fraction of coke nitrogen in total nitrogen at different sampling positions

图4 不同取样位置下挥发分氮占总氮的质量分数Fig.4 Mass fraction of volatile nitrogen in total nitrogen at different sampling positions

取样位置与入口距离的增加意味着混煤在炉中的停留时间增加,挥发分氮质量分数随之增大,而对应的焦炭氮随之减少。这是由于随着停留时间的增大,热解反应逐渐深入,煤粉颗粒的温度随之不断升高,煤中含氮官能团进一步分解,导致挥发分氮质量分数随之增加。当取样位置小于80 mm时,挥发分氮和焦炭氮的质量分数变化比较缓慢;当取样位置为80~160 mm 时,变化趋于加快;取样位置大于160 mm时,变化趋势又变平稳。这是由于煤粉首先吸热,然后其中不稳定环状化合物开始分解,试验后期该反应基本结束,此时残留在焦炭中的氮元素主要为结构稳定、不易分解的含氮官能团,因此焦炭氮和挥发分氮的质量分数基本维持不变。随着掺混比例的增加,焦炭氮呈增长趋势,相应的挥发分氮呈下降趋势,半焦在制取过程中受到高温加热,煤中的挥发分氮被部分释放出来,当对掺混的煤进行高温热解时,残余部分挥发分氮开始释放,随着掺混半焦量的增加,挥发分氮释放量呈现减少的趋势。

与原煤相比,掺混15%半焦时焦炭氮质量分数最高值升高了1.21%,掺混30%半焦时该值最高升高了1.88%,掺混50%半焦时焦炭氮所占质量分数增加6.08%。大量研究表明,挥发分N 向NOx的转化对氧浓度很敏感,通过营造区域还原性气氛,可以有效地降低NOx的生成量;而焦炭中的氮对氧浓度不敏感,因此,存在一个不能用还原性气氛消除的NOx的生成量的下限[15]。而且在煤粉燃烧后期释放的NOx由于在炉内停留时间短不利于排放控制,即随着掺混比的增加将会加剧燃烧后期NOx的释放量,增加了对NOx排放的控制难度。

3 结论

利用高温电加热管式沉降炉系统对不同烟煤掺混比例的半焦进行了热解试验研究,主要得到以下结论。

(1)最大挥发分的释放率与掺混比例、取样位置有关:最大挥发分释放率随掺混比例提高而降低,随炉内停留时间的增加而明显提高,到达一定位置后挥发分释放变缓或停止,此时沉降炉测得的最大挥发分释放量,且该值大于工业分析值。

(2)在热解温度不变的情况下,氮的转化率与停留时间和掺混比例相关:在炉内停留时间增加时,挥发分氮随之增加,而焦炭氮则减少;随着半焦掺混比例的增加,焦炭氮的质量分数呈上升趋势,挥发分氮则减少。此外,当掺混50%半焦时,燃料焦炭氮所占质量分数增加6.08%。随着半焦掺入比例的提高,工程上NOx排放的控制难度增大。