新工科背景下校企协同育人模式的实践

2020-11-15余长庚凌永发

余长庚,凌永发

(1.2.贺州学院 信息与通信工程学院,广西 贺州 542899)

推动高等教育与社会经济融合发展,培养满足企业需要的应用型人才,协同育人、产教融合是高校培养应用型人才的根本途径。中兴通讯公司利用自身的核心技术优势,积极响应国家战略号召,考虑通讯行业的用人需求,动员和整合其社会渠道和资源,以企业家的担当和高校建立共同培养应用型人才的任务,所以中兴通讯公司是推动新工科校企协同育人的主要推动力,而且在校企育人过程中发挥企业的重要作用。在贺州学院与中兴通讯公司产教融合合作中,企业利用其核心技术优势,分享通讯行业的科技热点、行业案例,为在校学生提供学习材料;同时利用自身的资源和社会渠道,为在校学生提供实践的机会,从而更好地促进学生的全面发展。

1 电子信息类专业人才培养目标定位

根据反向设计原则,专业人才培养目标必须围绕学生展开,以行业发展和社会需求为引导,由需求决定培养目标。按照这个思路,明确电子信息类专业人才培养的目标:①与国际标准对接,以校企合作为基础,行业与教育深度整合,开发符合国际工程教育专业认证标准的专业课程资源体系。②与产业技术发展及需求对接,以满足新经济发展的新技术、新产业、新业态和新模式特征的需求,建立与之相适应的课程资源;同时,在制定专业人才培养方案时,也要考虑毕业时学生就业与岗位需求对接,与行业人力资源发展趋势对接。

2 新工科背景下多方协同育人模式的探索

人才培养模式的构建是一个涉及学科发展相关的系统工程[1],需要正确认识它在整个人才培养体系中的地位。其内涵是根据培养目标确定人才培养模式、培养方案和课程体系,通过对培养情况的及时反馈,结合国家、区域社会经济发展、行业发展的新需求,进一步修订培养方案与课程体系,优化教学环节、改进教学方法、更新教学内容等,实现专业建设的良性循环。

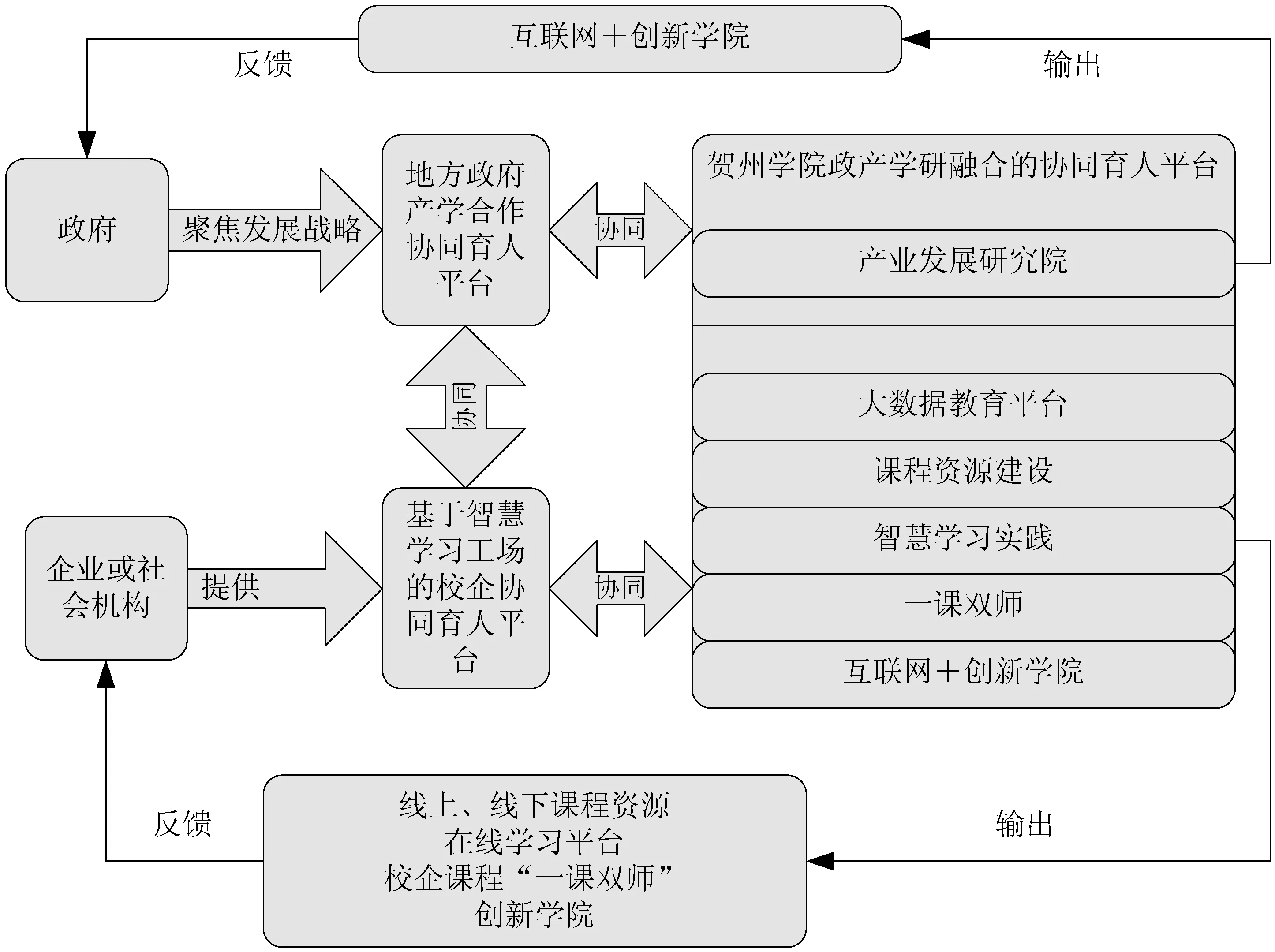

新工科建设引领带动高校内涵建设和专业结构调整优化,通过对传统电子信息类专业的升级改造,使专业设置适应社会需求的变化。同时,新经济的不断发展,需要产业转型升级、新旧动能的转换,需要新工科建设。因此,新工科建设不仅仅是高校的任务,而且需要企业、政府等共同协同创新,充分发挥各类创新主体的新颖性和时代性,因此,在新工科背景下要实现新时期工科教育培养目标的有效途径,就要拓展校企合作、产教融合协同育人的广度和深度,构建多元主体协同育人机制[2]。新工科背景下多方协同育人模式见图1。

图1 新工科背景下多方协同育人模式

2.1 地方政府和主管部门顶层设计,搭建多主体协同平台

贺州学院是广西壮族自治区和贺州市共同管理的地方本科高校,贺州政府要做高校和企业的中间人,实施创新驱动发展战略,提供资金支持和政策引领,实现引导校、政、企充分合作,构建协同育人平台,更好地完成立德树人的根本任务,培养德智体美劳全面发展的合格的应用型人才;联合贺州市发展改革委、科学技术局、财政局、人力资源和社会保障局、工业和信息化委员会等相关部门,建设适合校企协同育人发展的生态环境。建立贺州产业发展研究院协同育人平台,搭建了一个高校、企业和行业的有效沟通交流、信息资源共享及需求互通的平台,提供了良好的“开放创新合作共赢”的发展契机。

2.2 中兴通讯公司开放资源,协同推进新工科教育

2014年12月,自中兴通讯与教育部正式签署“ICT产教融合创新基地”战略合作协议以来,校企协同育人孕育出新模式——由ICT产教融合创新基地推动地方高校与企业共同建设ICT创新实践平台;另一方面通过分享行业前沿、企业成功案例、线上线下课程资源,为学生提供教学资源共享平台[3]。

电子信息专业工程技术更新快,缺乏企业参与建设的教学资源往往存在不够真实、不够标准、不够规范的问题[4]。通过与中兴通讯公司建立基于智慧学习工场的校企协同育人平台,创建协同设计与创建互联网+创新学院、大数据教育平台、智慧学习实践平台,充分利用体现新技术、新工艺、新规范等产业发展前沿技术和最新成果的开放共享的优质教学资源,突出资源的职业特色,满足学生个性化学习的需要,为全面提升学生的实践技能和综合素养提供保障。

2.3 构建“双目标”教育体系,提升人才培养质量

贺州学院作为驻扎在广西东融先行示范区贺州市唯一的地方高校,学校服务定位为广西及粤港澳大湾区的经济、社会发展和文化繁荣提供人才培养服务。以提升人才培养质量为目标,充分挖掘校内资源,建立创新学院,突出学生创新创业能力培养。重点构建学生创新与创业能力培养的“双目标”教育体系,建设建立一批线上、线下、线上线下混合等一流课程。同时,从企业聘请行业技术专家和学院老师共同组建“一课双师”,实现教师队伍的优势互补,从而优化教师队伍结构,满足电子信息类专业的需要。

3 新工科背景下多方协同育人模式的实践

3.1 以工程项目实践为指导

利用“产学对接”及时更新和完善人才培养的标准、创新课程实践体系,整合教学资源,深度融合企业需求与人才培养,以培养具备解决工程问题能力的高质量工程应用型人才。

3.2 加强教师实践能力培养,推进双师型师资建设

地方本科高校转型任务之一就是服务区域经济发展,这就要求地方高校要建设具有先进科学技术知识的师资队伍。首先,高校教师借助校企合作,就有了进入企业培训与实际考察的机会,并通过企业培训获取专业知识技能和专业资格认证[5];其次,通过校企项目合作协同创新,提高高校教师的创新能力;再次,增强高校教师科研能力,提高一流课程建设和一流专业建设的能力。

3.3 构建开放式学习模式

高校应与企业在推动新工科校企协同育人中共同推力,而且在校企育人过程中发挥共同的作用,应充分利用企业的新技术、新工艺、新规范等产业发展前沿技术和成果以及企业成功的案例,建设在线学习平台,同时课程教学实施校企课程“一课双师”[4],真正实现校企开放,教学资源共享。

3.4 建立稳定长效的反馈机制

建立稳定长效的反馈机制是促进教学改革和人才培养的有力手段,也是目前很多高校普遍缺乏重视或缺乏有效机制进行监督的环节。建立稳定长效的反馈机制可通过以下途径开展。

3.4.1 对毕业生就业情况进行跟踪调查,主要通过毕业实习返校后座谈会、毕业实习调研考察与座谈、往届毕业生调研与座谈、问卷调查等方式,重点统计其职业生涯规划、职业发展情况、自身满意度及职业需求等。

3.4.2 对用人单位的调查主要通过问卷调查、座谈会、调研等途径进行,主要了解用人单位的需求,以及学校就业人才的专业素质等综合能力。

3.4.3 动态分析第三方评价,重点关注媒体和调查机构对电子信息类相关专业的学生培养质量报告或排名,以及社会对相关专业毕业生的认可度。

最后通过数据统计分析,获取学生自我发展的需求和国家经济社会发展的需求,将反馈的结果运用于培养方案修订,促进人才培养体系的完善。

3.5 提高应用创新能力,更好地服务地方经济

首先要探索校企协同育人创新模式,加强深度合作,更好地为地方经济服务。一是借助合作企业资源优势,成立由高校双师型教师和企业有实践经验工程师组成的团队,增强高校服务地方经济建设的能力。二是要创新管理模式,搭建“互联网+”双创平台,以自主+外包的方式,增强创新创造和整合平台能力[6];三是加强交流与合作,加快创新成果转换,推进校企深度融合,担当社会责任,服务地方经济建设。

3.6 定制化人才培养模式

定制化人才培养模式是校企深度融合培养值得借鉴的模式,通过与企业、学校和学生三方签订人才培养协议,提出人才需求并设置岗位,课程实训和毕业实习均在就业岗位完成,这种培养模式可整合高校、企业和社会资源,实现高校人才培养质量满足企业需求,为企业发展提供人才保障,同时可缓解高校就业压力;高校学生提前对企业的岗位要求、职业发展有清晰认识,缩短对人才市场的适应期。

3.7 开展校企合作实训实习基地绩效评价

目前,贺州学院与中兴通讯公司合作已逐渐向校企纵深融合方向发展,校企之间严格按照“八个共同”要求,即通过共建质量标准、培养方案、课程体系、教材和教学内容、教学团队、实训实习基地、人才培养和人才培养质量评价体系等(其中有校企共建的专业实训实习基地,有学校和企业双方融入的资源)确立共同的教育目标,实现双方共同管理。这种共建、共管、共享和共赢的校企合作专业实践教学基地,必须对其进行绩效评价。评价内容包括功能效益、生命力、经济效益、人才培养质量、管理状态评价等[7]。否则,基地建设就会失去导向作用,甚至造成资源的闲置或浪费。

4 实践成效

自贺州学院与中兴通讯公司合作以来,双方积极探索构建并完善电子信息类专业的人才培养模式,创新课程实践体系并整合教学资源,深度融合企业需求与人才培养,为学生提供了丰富的学习资源,创造了良好的学习实践平台,有效提高了学生的专业实践能力和就业率,主要成效如下:

4.1 电子类专业招生规模有逐年扩大趋势,其中2016年电子信息工程专业招生97人,2019年招生123人;

4.2 2016年以来,电子类专业学生的学风明显转变、学习效果明显提高,获得二等奖及以上奖学金的学生占比64.3%;

4.3 合作以来,学院获批国家级“新工科”研究与实践项目1项,学生申报并立项创新创业类项目累计41项,大学生电子设计竞赛获奖累计17项,其中国家级3项,省级14项。

4.4 电子类专业学生就业率和就业质量逐年提高,且就业岗位与专业对口率逐年提升:每年就业率均>95%,其中2018年就业率为100%,对口率从78.78%(2017年)提高到92%(2019年),用人单位对该专业毕业生的满意度较高。

综上所述,新工科背景下校企协同育人的人才培养体系的构建本质是面向行业发展需求,以学生为中心,以产出为导向。但是,目前高校在校企合作中仍存在合作不够深入、师资队伍建设不足等问题。因此,在校企协同育人实践过程中,应加强师资队伍建设,创新人才培养模式,同时辅以稳定长效的反馈机制,及时开展校企合作实践基地绩效评价,确实有效地推进校企合作深度融合,保障校企协同育人模式的良性发展,为我国和区域社会经济发展建设输送高质量的工程应用人才。本文对电子信息类人才培养目标定位、多方协同育人模式、开放式教学模式构建等协同育人平台的构建与实践进行了探讨,对应用型本科院校相近专业的校企协同育人培养模式具有一定的参考与借鉴价值。