青藏高原东缘半湿润沙地典型生态恢复模式的效果比较研究

2020-11-13胡金娇周青平吕一河陈有军苟小林

胡金娇, 周青平, 吕一河, 胡 健,*, 陈有军, 苟小林

1 西南民族大学青藏高原研究院, 成都 610041 2 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 3 中国科学院大学,北京 100049

青藏高原被誉为“世界屋脊”、“地球第三极”和“亚洲水塔”,青藏高原生态屏障是“两屏三带”生态安全战略格局中的重要组成部分[1- 2]。川西北高寒草地位于青藏高原东缘,是全国五大牧区之一,也是重要的水源涵养地[3- 4]。由于青藏高原草地生态系统的脆弱性和敏感性[5],受自然因素(气候变化)、生物因素(鼠虫害)、人为因素(过度放牧、草地开垦)长期的综合影响[6- 7],该区域草地退化和沙化问题严重,导致生态环境恶化,畜牧业生产受到限制,这对中国乃至全球生态有着深远的影响[3,8]。因此,探索青藏高原典型生态恢复模式的恢复效果及优化模式,对于区域生态安全屏障的构建至关重要。

近年来,有关青藏高原东缘沙化草地的研究从沙化成因[9]、沙化治理[10- 11]、沙化特征[12- 13]、沙地恢复[14- 15]等方面做了大量工作,同时沙地生态恢复问题也引起了四川省和国家的高度重视,经一些科研试验和多项治沙示范工程(全国防沙治沙示范区建设工程、省级沙化治理试点工程以及沙化治理示范县自筹资金沙化治理工程等)的开展,主要形成了4种典型的生态恢复模式,包括封育模式、沙障模式、植灌模式、种草模式[16]。有关青藏高原东缘川西北沙地生态恢复模式的效果评价研究多集中于单一生态恢复模式不同恢复年限对植物群落和土壤理化性质的影响[17- 18],对不同生态恢复模式的效果比较研究仅限于土壤单一养分、微生物生物量和酶活性的变化[19- 21],而将地上植物群落和土壤特征结合,评估典型生态恢复模式的恢复效果,以及生态恢复模式优化研究较少。

植被恢复是生态恢复最直接的效果体现,土壤养分的恢复是退化生态系统功能恢复的最重要的表现,因此,植物群落特征和土壤理化性质评价是生态恢复效果评价的重要内容[22],综合地上植物群落和地下土壤特征能更为有效地反映生态恢复效果。研究表明,生态恢复增加了地上植被盖度、生物量和群落多样性指数[23- 24],使土壤含水量、有机质、全N、全P均呈不同程度的提高[25- 27]。本文以青藏高原东缘的川西北瓦切乡典型沙地治理试验区为研究区,以试验区外的重度沙化草地为对照(CK),研究试验区内围栏封育(Fencing enclosure, FE)、布设高山柳沙障(Salixcupularissandy barrier, SCSB)、布设高山柳沙障+种草(Salixcupularissandy barrier plus planting grasses, SCSBPPG)三种典型生态恢复模式对沙化草地植物群落和土壤理化性质的影响,以期揭示典型生态恢复模式对草地群落和土壤理化性质的恢复效果,为今后青藏高原高寒沙化草地的生态恢复治理模式选择及优化提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验样地位于四川省阿坝藏族羌族自治州红原县瓦切乡境内,地处青藏高原东缘,地理坐标为33°10′N,102°37′E,平均海拔约3455 m。气候属大陆性高原寒温带季风气候,春秋短促,长冬无夏。年均降水量约791 mm,降雨集中在5—10月,年均气温1.1℃,最冷月平均气温-10.3℃,最热月平均气温10.9℃。土壤类型主要为高山草甸土、亚高山草甸土,有部分沼泽土及沼泽化草甸土[28],局部地区有沙化草甸、草地。植被以亚高山草甸为主,主要优势种有沙生苔草(Carexpraeclara)、垂穗披碱草(Elymusnutans)、赖草(Leymussecalinus)、淡黄香青(Anaphalisflavescens)等。研究区为瓦切乡沙化治理试验区,该试验区通过建立铁丝围栏进行封育,封育面积达120 hm2,自1982年开始结合义务植树活动,特别是2008年以来在流动沙地上连续10年补栽补植、近20年连续管护,主要形成了以灌(高山柳(Salixcupularis)、沙棘(HippophaerhamnoidesL.))、草(燕麦(AvenasativaL.)、垂穗披碱草)为主的生态恢复模式。围栏封育(FE)、布设高山柳沙障(SCSB)、布设高山柳沙障+种草(SCSBPPG)是该试验区长期实施的三种典型生态恢复模式。

1.2 样地设置

本研究于2018年8月在红原县瓦切乡沙化草地治理试验区设置样地。参照GB19377—2003[29],以试验区外的重度沙化草地为对照(CK),选择试验区内环境条件(地形、土壤、气候)基本一致并且恢复时间相当的围栏封育模式(FE)、布设高山柳沙障模式(SCSB)、布设高山柳沙障+种草模式(SCSBPPG)治理下的沙地为研究样地(图1)。围栏封育模式是轻度沙化草地在围栏禁牧方式下治理,无人工补播;布设高山柳沙障模式是重度沙化草地在围栏禁牧方式下,带状扦插高山柳,无人工补播;布设高山柳沙障+种草模式是重度沙化草地在围栏禁牧方式下,带状扦插高山柳,人工混播多年生牧草垂穗披碱草、中华羊茅(Festucasinensis)。在重度沙化草地(CK)和围栏封育模式(FE)治理下的沙地内随机选取3处代表性样方作为重复;布设高山柳沙障模式(SCSB)和布设高山柳沙障+种草模式(SCSBPPG)治理下的沙地内分别设置5 m×5 m的大样方,用于高山柳灌木调查,并在大样方内于灌木间随机设置3处具有代表性的草地群落样方作为重复。各样地内样方面积大小为0.5 m×0.5 m,用于植物群落信息调查,对每一样方草本的名称、株数、高度和盖度进行统计,灌木则测量高度和冠幅,详细记录各样地环境概况和群落特征(表1)。

1.3 样品采集与测定方法

植物地上生物量采用收获法,在(0.5 m×0.5 m)样方内齐地剪下地上植物,带回实验室,用烘箱105℃杀青30 min,75℃烘干至恒重即为草本群落地上生物量。在调查完植物群落特征的植物样方内,去除土壤表层的枯枝落叶及腐殖质,随机选择三处取土,使用直径为10 cm的土钻分别采集0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm土层土壤样品,每层取3个重复,拣去石块、杂物及根系等,装入自封袋贴上标签;另外用体积为100 cm3的环刀在对应样点同土层层次取3个重复,用于测定土壤物理性质。将土壤样品带回实验室,环刀内土样立即测定土壤容重、质量含水量,密封袋内土样风干后过1 mm筛,继续保存于密封袋内,用于土壤pH、有机质、全N、全P、全K的测定。

图1 沙地不同生态恢复模式 Fig.1 Sandy land under different ecological restoration measuresCK: 重度沙化草地Control; FE: 围栏封育模式Fencing enclosure; SCSB: 布设高山柳沙障模式Salix cupularis sandy barrier; SCSBPPG: 布设高山柳沙障+种草模式Salix cupularis sandy barrier plus planting grasses

表1 不同沙地生态恢复模式的环境概况与群落特征

灌木冠幅取灌木东西和南北方向的平均值,Margalef丰富度指数、Shannon-Weiner多样性指数、Pielou均匀度指数等指标参照数量生态学的计算公式计算[30]。土壤容重测定采用环刀法;土壤含水量的测定采用烘干法;土壤pH采用电位法;半微量凯氏法测定土壤全N含量;氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法测定土壤全P量;土壤全K量测定采用氢氧化钠熔融-火焰光度法[31]。

1.4 统计与分析

首先用Excel 2013对数据进行初步整理,然后采用SPSS 24.0软件对实验数据进行统计与分析。使用单因素方差分析检验不同典型生态恢复模式下各类群落特征指数的差异以及不同恢复模式下0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm土层土壤理化性质的变化差异,并用Duncan法对不同典型生态恢复模式进行多重比较,统计图形在0rigin 9.0中绘制,显著性水平设置为0.05。

2 结果与分析

2.1 草地群落特征

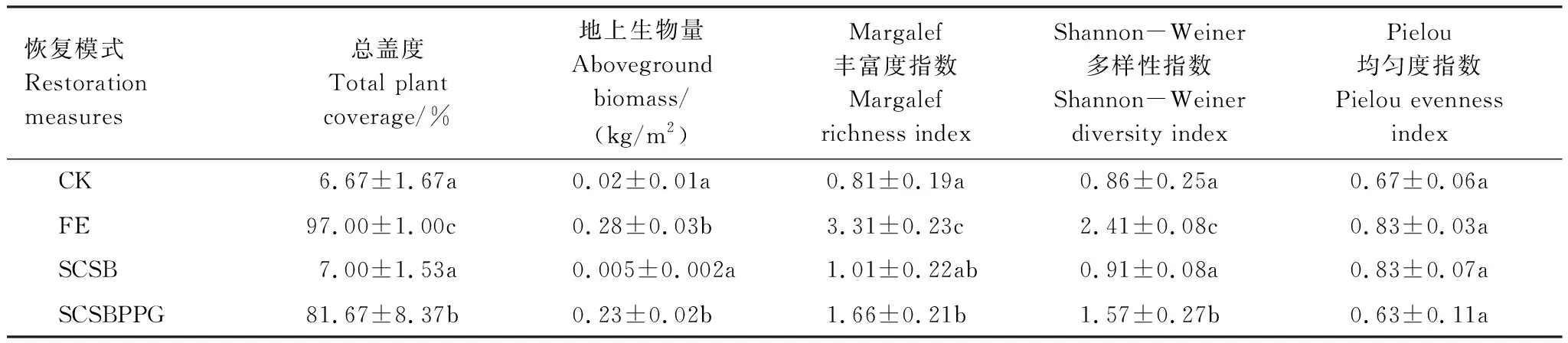

不同生态恢复模式对沙化草地植物群落特征的影响如表2所示,典型生态恢复模式实施后,FE的草本植物群落恢复最明显,其次是SCSBPPG,而SCSB变化不显著。相较于CK,FE地上草本盖度、生物量、Margalef丰富度指数、Shannon-Weiner多样性指数分别显著提高了90.33%、0.26 kg/m2、2.50、1.55(P<0.05),SCSBPPG的草本盖度、生物量、Margalef丰富度指数、Shannon-Weiner多样性指数显著增加了75.00%、0.21 kg/m2、0.85、0.71(P<0.05),SCSB各植物群落指标与CK相比差异不显著(P>0.05)。三种典型生态恢复模式对Pielou均匀度指数影响均不显著(P>0.05)。

表2 沙地不同生态恢复模式的草本植物群落特征

2.2 土壤物理性质

图2 不同生态恢复模式对土壤容重的影响 Fig.2 Effect of different ecological restoration measures on soil bulk density同一土层不同字母表示不同生态恢复模式间在0.05水平存在显著性差异(P<0.05)

土壤容重是土壤的重要物理性质,受土壤孔隙度、土壤结构和持水率等多个土壤物理指标的影响[17]。三种生态恢复模式下沙地土壤容重的变化见图2,结果表明沙化草地各土层土壤容重在1.25—1.77 g/cm3之间,与CK相比,三种生态恢复模式0—30 cm各土层土壤容重无显著差异(P>0.05)。

土壤水分含量与植物的生长发育密切相关,土壤含水量的多少直接影响沙地的恢复效果。三种生态恢复模式各土层土壤含水量均呈现出SCSBPPG>FE>SCSB的变化规律,且SCSBPPG的0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm土层土壤含水量分别比SCSB显著高14.60%、14.33%、0.90%(P<0.05) (图3)。与CK相比,SCSBPPG和FE均显著增加了0—10 cm土层土壤含水量(P<0.05),增加量分别为12.64%、9.13%,增幅达244.90%、176.92%;而10—20 cm、20—30 cm土层土壤水分变化无显著差异(P>0.05)。SCSB的0—30 cm各土层土壤含水量相较于CK无显著变化(P>0.05)。

2.3 土壤化学性质

土壤pH是影响植物生长的重要因素,也是评价土壤恢复效果的重要指标。研究区域土壤pH值在5.74—6.21之间,与CK相比,FE和SCSBPPG均显著降低了0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm土层土壤pH(P<0.05),SCSB对0—30 cm各土层土壤pH无显著影响(P>0.05) (图4)。

图3 不同生态恢复模式对土壤含水量的影响 Fig.3 Effect of different ecological restoration measures on soil moisture content同一土层不同字母表示不同生态恢复模式间在0.05水平存在显著性差异(P<0.05)

图4 不同生态恢复模式对土壤pH的影响 Fig.4 Effect of different ecological restoration measures on soil pH同一土层不同字母表示不同生态恢复模式间在0.05水平存在显著性差异(P<0.05)

土壤有机质关系土壤肥力的高低,是植物营养的主要来源之一,对促进植物的生长发育具有重要意义。结果显示三种生态恢复模式0—30 cm各土层土壤有机质含量从大到小顺序为FE、SCSBPPG、SCSB,且FE和SCSBPPG同层土壤有机质含量均显著高于SCSB(P<0.05) (表3)。与CK相比,0—10 cm土层中,FE、SCSBPPG土壤有机质含量显著增加了186.38%、27.23%,SCSB显著降低了41.91%(P<0.05);FE、SCSBPPG的10—20 cm土层土壤有机质分别显著提高了243.62%、118.46%,SCSB显著减少了30.87%(P<0.05);20—30 cm土层中,FE、SCSBPPG土壤有机质含量显著增加了193.73%、43.87%,SCSB显著降低了47.41%(P<0.05)。土壤全N的95%以及全P的40%—60%来源于有机质[32]。因此,有机质的积累有助于土壤N、P含量的增加。三种生态恢复模式下沙化草地0—30 cm各土层土壤全N、全P含量与有机质变化规律一致(表3)。相较于CK,FE的0—10 cm土层土壤全N、全P量分别显著提高了85.37%、26.83%,SCSBPPG增加了4.88%、4.88%(P>0.05),SCSB显著降低了36.59%、36.59%。10—20 cm土层中,FE土壤全N、全P量较CK显著增加了93.94%、68.97%,SCSBPPG显著提高了45.45%、41.38%,SCSB显著降低了30.30%、31.03%(P<0.05)。FE的20—30 cm土层土壤全N、全P量较CK显著增加了88.89%、10.53%,SCSBPPG的20—30 cm土层土壤全N较CK显著增加了13.89%(P<0.05),全P量提高了2.63%(P>0.05)。SCSB的20—30 cm土层土壤较CK显著降低了41.67%、52.63%(P<0.05)。三种生态恢复模式下土壤全K在0—30 cm各土层含量呈现出FE>SCSBPPG>SCSB的变化规律(表3)。FE表层土壤(0—10 cm)全K量较CK高3.91%,SCSB、SCSBPPG较CK显著降低了19.29%、8.41%(P<0.05);FE显著增加了10—20 cm土层土壤全K量,增幅达27.59%,SCSBPPG、SCSB对10—20 cm土层土壤全K量影响均不显著,20—30 cm土层中,FE比CK显著增加了8.72%,SCSBPPG较CK无显著变化,SCSB显著降低了8.87%(P<0.05)。

3 讨论

3.1 生态恢复模式对植物群落的影响

地上植被的变化能直接反映沙地的生态恢复效果。本研究表明,围栏封育和布设高山柳沙障+种草模式均显著提高了沙化草地的群落盖度、地上生物量、Margalef丰富度指数和Shannon-Weiner多样性指数。此结果与其他青藏高原地区的研究结果一致[24,33],这可能是由于围栏封育减轻了牛、羊等大型动物的啃食和踩踏,促进了地上植物的正常生长,改善了土壤环境。此外,围栏对雨水的截流作用有利于地上植物群落的建成与恢复[34]。植被恢复使得植被盖度和地上生物量增加,进而提高群落的丰富度指数和多样性指数[35]。而布设高山柳沙障+种草模式中高山柳沙障能够增加地表粗糙度,降低近地面风速,有助于固定风沙,减少风沙对地上植被的损害,且高山柳灌木的“肥岛”效应,加快了地上植物群落的建成,有助于提高植被覆盖度、地上生物量和物种多样性[36-37]。另一方面,人工种草使地上植物种类增加,地表凋落物增多,进一步促进了沙地植物群落的重建,提高了群落多样性指数,有利于地上生物量的积累[38]。布设高山柳沙障虽然减少了外源风沙的危害,但由于没有人工种植新的草种,地上植物群落难以建成,因而未能明显改善沙地地上植物群落覆盖状况。

表3 不同生态恢复模式对土壤化学性质的影响

3.2 生态恢复模式对土壤物理性质的影响

土壤容重和土壤含水量的变化是土壤质地和地上植被的综合反映。本实验结果显示,三种生态恢复模式同土层土壤容重相较于对照无显著差异,这与其他研究结果不同[17,39],布设高山柳沙障+种草模式0—30 cm各土层土壤含水量最高,其次是围栏封育模式,布设高山柳沙障模式土壤含水量最低。土壤容重变化不明显的原因可能是三种生态恢复模式下的植被恢复未能使土壤机械组成发生较大变化,且砂质土壤持水率低,保水、蓄水能力差,因而生态恢复未能明显改变沙地土壤的容重,这与地上植被能加大土壤孔隙度,提高土壤含水量并不矛盾。布设高山柳沙障+种草模式和围栏封育模式的实施提高了土壤的保水能力,一定程度上削弱了土壤水分的蒸发,这一点与史长光等[17]的研究相符。此外,由于高山柳灌丛冠幅大,具有良好的遮阳效果且对雨水具有截留作用,与植被盖度高但无灌丛的围栏封育模式相比,可以更为有效的减少水分的损失。有研究表明灌丛“肥岛”效应能在水平方向上使土壤水分发生变化,导致土壤水分在灌丛内聚集,而灌丛外部水分降低[40],这也就是布设高山柳沙障恢复沙地灌丛间的土壤水分反而比重度沙地草地低的原因。另外,由于布设高山柳沙障恢复沙地的植物群落尚未建成,地表裸露,水分容易蒸发和流失。

3.3 生态恢复模式对土壤化学性质的影响

土壤理化性质决定着地上植被的生长与分布,地上植物群落又反作用于土壤,有利于土壤质量的改善[24,41]。土壤pH和土壤养分是评价土壤肥力的重要指标,土壤pH的高低和土壤养分含量的多少与地上植物的生长密切相关。本研究表明,与对照相比,围栏封育和布设高山柳沙障+种草均显著降低了0—10 cm、10—20 cm、20—30 cm土壤pH,增加了土壤有机质和全N、全P含量,这与其他研究结果相同[25- 26]。三种生态恢复模式0—30 cm各土层土壤有机质、全N、全P含量变化规律一致,均表现为围栏封育模式>布设高山柳沙障+种草模式>布设高山柳沙障模式,与对照相比,围栏封育和布设高山柳沙障+种草均提高了土壤有机质和全N、全P量,而布设高山柳沙障降低了以上指标含量。围栏封育模式和布设高山柳沙障+种草模式土壤pH降低的原因可能是沙地地上生物量的增加,提高了凋落物的积累,从而改变了表层土壤酸碱性[41]。在无外源肥料添加的情况下,土壤有机质和全量养分均取决于植物有机物的投入,由于围栏封育和布设高山柳沙障+种草模式使地表植被覆盖度增加,地上生物量提高,凋落物积累加大,有利于土壤有机质的形成[41- 42]。而土壤有机质和全N、全P显著相关,且有机质的增加提高了土壤微生物活性,因而也促进了全N、全P量的积累[17]。另一方面,围栏封育模式减少了CO2和N2O的排放,有利于土壤C、N的储存[43]。由于布设高山柳沙障+种草模式下沙地的植被盖度低于围栏封育模式,且高山柳灌木对有机质和全量养分的吸收利用,改变了土壤养分的水平变化[40],导致灌丛间土壤有机质含量和全N、全P含量均低于围栏封育模式。而布设高山柳沙障模式因植物群落尚未建成,地表凋落物稀疏,加之高山柳灌木的迅速生长吸收了大量养分,因而较对照降低了灌丛间土壤有机质和N、P量,导致土壤有机质和全N、全P含量均低于其他两种生态恢复模式,这与Deng等[44]造林会降低土壤全P含量的研究结果一致,何佳等[45]的研究也发现20—60 cm沙地高山柳土壤全P含量随恢复年限增加而降低的现象。三种恢复模式的土壤全K量与其他养分变化规律一致,依然表现出围栏封育模式最大,其次是布设高山柳沙障+种草,布设高山柳沙障最小。与对照相比,仅围栏封育模式显著增加了10—20 cm、20—30 cm土壤全K量,而其他两种恢复模式无明显变化。这可能是因为土壤全K来自于土壤母岩中的含钾矿物,分布相对均匀,但围栏封育模式治理下的沙地无高山柳灌木吸收利用钾,导致该模式下的土壤全K含量高于其他两种恢复模式。综上所述,围栏封育模式和布设高山柳沙障+种草有利于土壤养分的改善,但两者生态恢复模式长期的效果比较研究有待进一步探讨,此外,围栏封育年限并非越长越好[24,39],布设高山柳沙障与种草相结合治沙模式的影响机制还需长期定位观测来进一步解释。

4 结论

本研究表明,(1)围栏封育模式的地上草本盖度、生物量、Margalef丰富度指数和Shannon-Weiner多样性指数分别显著提高了13.54倍、13倍、3.09倍和1.80倍,且布设高山柳沙障+种草模式的这些指标分别显著提高了11.24倍、10.50倍、1.05倍和0.83倍,促进了沙地地上植物群落的恢复。(2)三种生态恢复模式对沙地土壤容重的影响不显著,布设高山柳沙障+种草恢复模式最有利于提高土壤的保水能力,其次是围栏封育恢复模式,而布设高山柳沙障模式因高山柳的“肥岛”效应改变了土壤水分的空间分布,降低了灌丛间的土壤含水量。(3)围栏封育和布设高山柳沙障+种草恢复模式均增加了土壤有机质和全N、全P量,且在土层10—20 cm增幅最大,围栏封育模式的最大增幅分别为243.62%、93.94%、68.97%,布设高山柳沙障+种草恢复模式的最大增幅分别118.46%、45.45%、41.38%,围栏封育的增加效果最好,布设高山柳沙障一定程度上降低了土壤有机质和全量养分含量。因此,围栏封育模式是治理青藏高原东缘轻度沙化草地的有效手段,而中度和重度沙化草地的生态恢复通过布设植物沙障与种草相结合的方式更有利于青藏高原沙化草地的恢复,可为沙地的恢复治理和可持续管理提供依据。