雄安新区多尺度生态基础设施规划

2020-11-13廖振珍石龙宇

杨 萌,廖振珍,石龙宇

1 中国科学院城市环境研究所 城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 福建农林大学生命科学学院, 福州 350002

人类社会的生存发展依赖于生态系统服务功能[1]。生态基础设施是保持、改善和增加生态系统服务的一系列条件与过程[2],有助于提高区域径流控制、水质净化、降温增湿等生态服务能力,进而保障区域生态安全[3]。生态基础设施规划与景观生态格局构建二者互为补充。景观生态格局的构建通过运用景观生态学的方法可有效维护区域生态安全、保证生态系统功能完整、健康[4]。生态基础设施规划通过完善生态系统服务亦可对生态安全格局加以优化。近年来,随着城市不断扩张,城市生态基础设施的结构和服务功能已经明显改变[5],各尺度生态基础设施配置明显不足,且缺乏整体性、系统性考虑,将进一步加剧城市热岛效应、洪涝灾害、水体富营养化等生态问题。加强多尺度城市生态基础设施研究对于提高生态服务功能与推动可持续发展具有重要意义。

生态基础设施可分为自然基础设施和半自然基础设施两类,其中自然基础设施包括森林、草地、农田、湿地、河流、湖泊等;半自然基础设施包括人工湿地或水库、人工化基础设施(如透水铺装、雨水花园、植草沟、立体绿化)等。1984年联合国教科文组织“人与生物圈计划”的研究中首次提出生态基础设施的概念[6]。20世纪末,西方发达国家的许多城市开始倡导和推广生态基础设施在改善水质、公共卫生、恢复环境和促进经济发展等方面的多重效益,并将生态基础设施作为保护环境和塑造城市形态的新途径[7]。目前,不同尺度的生态基础设施建设研究成果均较为丰富:宏观(国家、省级、城市群或大流域)、中观尺度(单个城市或区县)生态基础设施规划研究重点多为景观生态安全格局的构建与绿色生态网络的规划途径[8- 16]。微观尺度研究常将生态基础设施用作生态化的人工基础设施[17- 19]。其中雨洪管理最为常见,更有研究[20, 21]认为保护和重塑城市良性水循环应该是全面解决城市雨水问题、维护城市生态系统的核心理念。生态基础设施在较小的空间尺度上最常见的形式就是“生态雨水基础设施”[14],欧美国家理论与发展最为成熟[22-23]。综合对比国外的先进经验与启示,国内研究仍存在一些问题和不足:(1)已有的生态基础设施规划方法主要针对在单一尺度进行,不能体现生态系统服务在不同尺度间的相互影响,缺乏多尺度的综合研究[24],而人地关系的协调更重要的是一种空间关系和格局的协调[25],需要综合多尺度分析[26];(2)未构建生态基础设施系统基础理论框架,且政府部门参与度较低,管理部门应积极参与提升其战略目标,深入生态功能的完善;(3)缺乏学科整合研究,景观生态学相关理论与概念已成为该领域的研究基础,应综合城市规划、水文、交通、生态、GIS等多学科协调规划。

本文以雄安新区为研究对象,强调多尺度协同规划、多学科整合以提升生态系统服务能力,提出一种多尺度生态基础设施规划理论框架。通过本研究,期望回答以下问题:(1)多尺度生态基础设施理论框架将如何构建;(2)宏观、中观、微观尺度生态基础设施规划方法如何做到多学科整合;(3)不同尺度生态基础设施体系规划目标是否有所区别。通过这些问题的研究,期望提出的多尺度生态基础设施规划框架可为今后全面促进多尺度区域间协调与可持续发展提供方法基础。

1 研究方法

1.1 研究区概况

雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区规划范围涵盖河北省雄县、容城、安新等3县及周边部分区域,占地面积约2000 km2,全区位于大清河流域冲积扇。大清河流域面积42276.63 km2,位于海河流域的中部,流域的南北两系均源于太行山,东汇海河后入渤海。雄安新区起步区占地面积约100 km2,其规划范围西依萍河、北靠荣乌高速、东接白沟引河、南临白洋淀。目前,整个新区现有森林面积199 km2,成片森林少,主要以杨树为主的林网以及少量小片森林零星散布,森林覆盖率11.3%,湿地335 km2,占国土面积的19.0%,区内生态空间比例呈现逐年下降的趋势[27]。人类活动对生态环境的影响造成的雄安新区生态环境受损,大气、水环境质量欠佳等正使区内生态系统破碎化严重,水生植物种类、数量、分布面积等均有所下降导致生态安全风险较高。当前如何在雄安新区开发过程中维持、改善区域生态服务能力保障区域生态空间优化是亟待解决的问题,多尺度生态基础设施规划则提供了一种有效的解决方案。因此将雄安新区作为研究区具有一定的代表性,对于其他生态环境受损地区的城市可持续建设与生态空间优化具有示范意义,研究区地理位置示意图见图1。

图1 研究区地理位置概况Fig.1 Geographical location of the study area

1.2 研究方法与数据来源

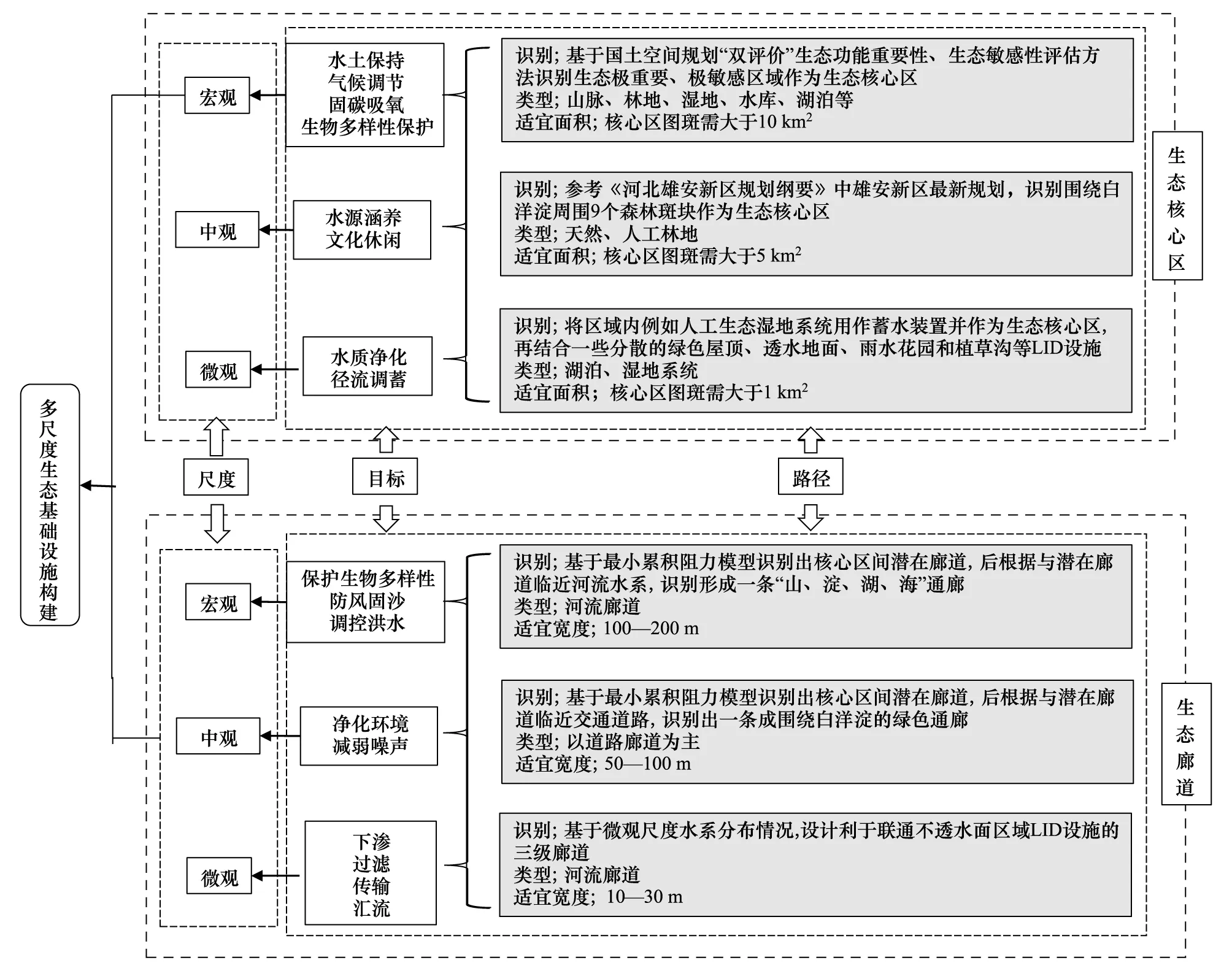

本文基于ArcGIS、最小累积阻力(MCR)模型和层次分析法(AHP)构建了一种“宏观—中观—微观”多尺度生态基础设施核心区识别和生态廊道辨识的方法体系框架(图2):

(1)宏观尺度—大清河流域。首先以国土空间双评价方法为主要参考,基于层次分析法构建指标体系并通过GIS空间分析法识别生态功能极重要、生态极敏感区域,即重点保护和永久保留重要生态区域(生态保护红线、永久基本农田等)、其他生态用地作为一级生态核心区;其次,基于最小累积模型识别一级潜在生态廊道,期望通过生态核心区与一级潜在廊道、自然河流廊道协同建设,保障区域生态安全。

(2)中观尺度—雄安新区全域。以生态规划为主要参考,将新区域内群落多样、生态与景观兼顾的森林斑块作为二级生态核心区;再通过MCR模型识别潜在二级生态廊道并结合临近潜在廊道道路,构建以道路廊道为主的二级生态廊道围绕白洋淀形成绿色通廊,串联一级生态核心区与廊道,形成衔接宏中观区域、覆盖全区的多层级生态网络,以促进宏观生态空间与中观城市生态功能融合,提升城市环境整体质量。

(3)微观尺度—起步区。以人工化生态雨水基础设施与自然土地相一致模式为指导,将域内大溵古淀改造为人工湿地并做为三级生态核心区以作蓄水装置;同时结合分散的绿色屋顶、透水地面、雨水花园和植草沟等LID设施;通过三级河流廊道串联成网,着力从根源解决城市水问题,改善人居环境提高生活品质。

(4)最后,根据宏—中—微观尺度区域满足的不同生态功能,确定识别核心区斑块适宜面积与生态廊道宽度,最终达到提高生态系统服务功能、改善城市生态环境、满足动态变化的居民绿色生活需求的目标。

图2 多尺度生态基础设施规划系统分析框架Fig.2 Constructing system analysis framework of multi-scale ecological infrastructure

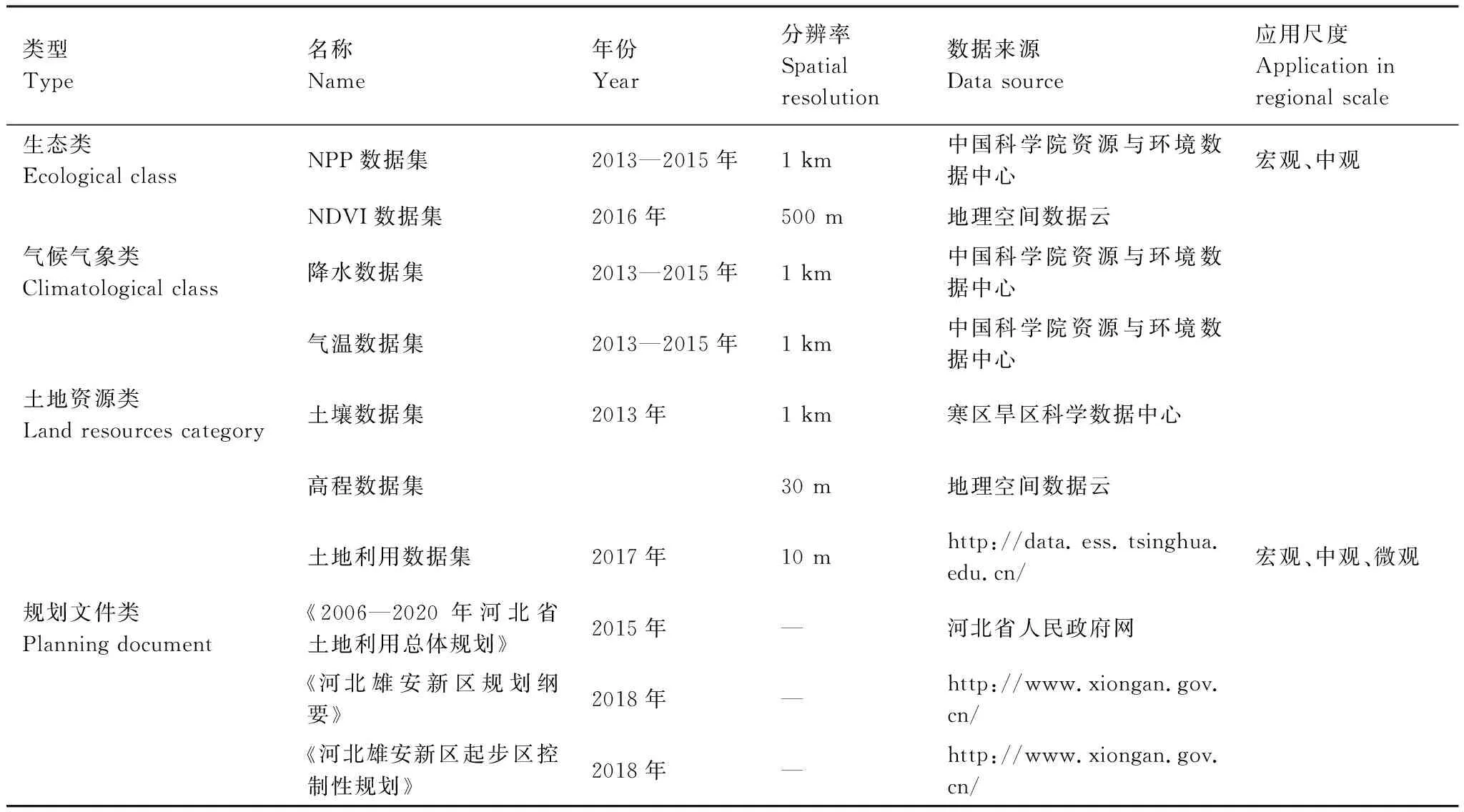

研究主要使用数据气候气象类、生态类、土地资源类数据,另各尺度生态保护类参考相关规划类文件,具体来源说明见表1。

2 研究结果与分析

2.1 宏观尺度生态基础设施规划

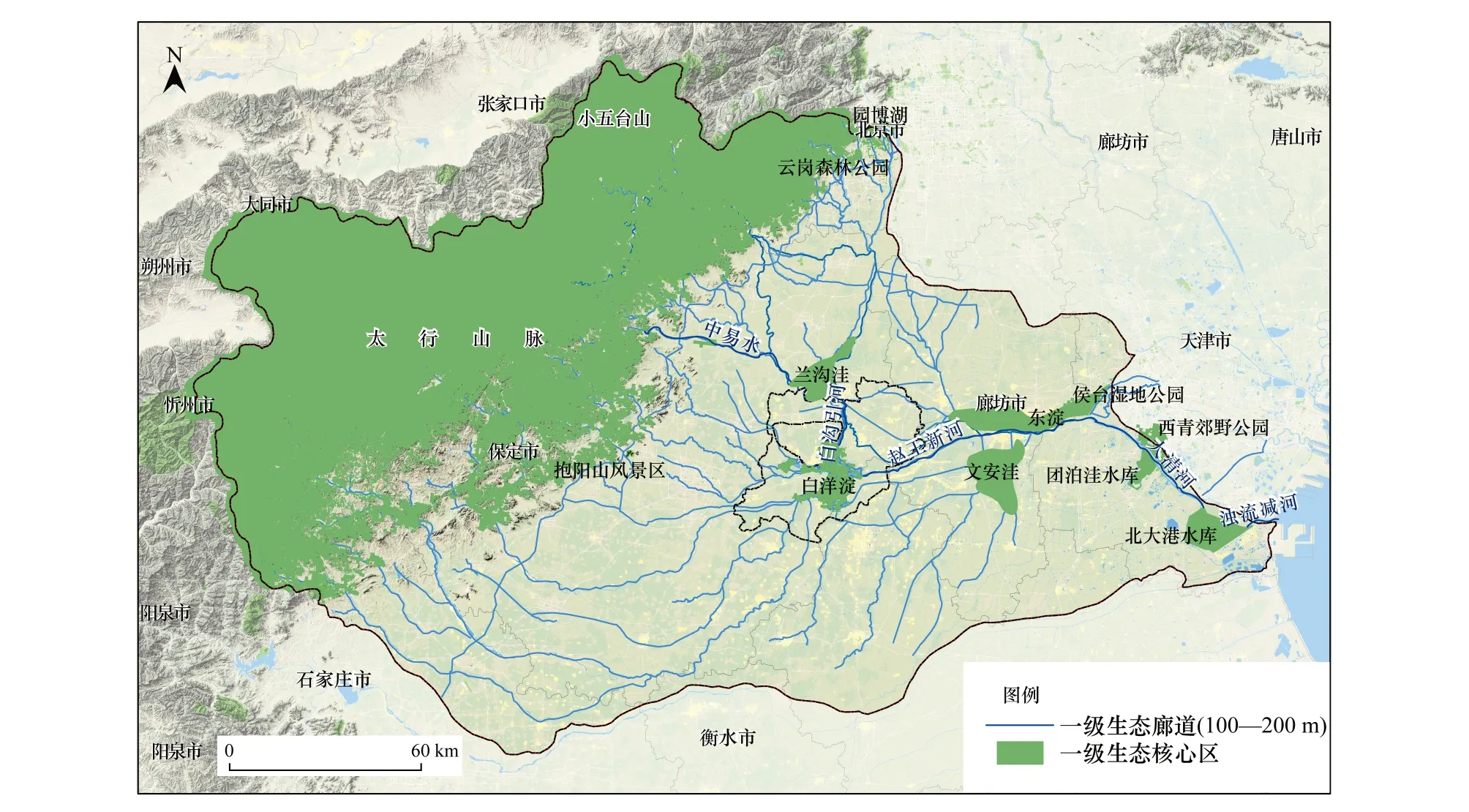

宏观尺度—大清河流域生态基础设施规划包括生态核心区识别与生态廊道构建。为了更好地发挥大清河流域水土保持、气候调节、固碳释氧、生物多样性保护等生态功能,基于GIS空间分析、层次分析等方法筛选生态功能极重要、生态极敏感区域作为初步生态核心区。初步得到的核心区斑块破碎,需先聚合(ArcGIS 图斑聚合模块可实现)再删除小于10 km2且分散的图斑,最后得到大清河流域一级生态核心区。将一级生态核心区作为生态源地,基于大清河流域地形坡度、土地覆盖、植被覆盖情况三个因子构建的生态阻力评价指标体系,运用MCR模型,将大清河流域生态核心区与生态阻力面通过ArcGIS成本连通性模块可得到潜在生态廊道。以潜在生态廊道为参考依据,将临近河流廊道改造为一级生态廊道。最终得到宏观尺度一级生态基础设施结果(见图3),识别一级生态核心区16406.88 km2,一级生态廊道209.65 km,其中核心区包括东北部连绵太行山脉,白洋淀、兰沟洼、团泊洼、北大港等国家级/省级/市级自然保护区、国家森林公园等禁止开发区、连绵山体(林区)、湖泊、湿地。生态廊道则沿中易水—白引沟河—赵王新河—大清河—浊流减河—线连接—级生态核心区斑块形成一条“山、淀、湖、海”通廊,同时为可充分发挥保护生物多样性、防风固沙、调控洪水等生态功能,一级生态廊道宽度设置为100—200 m。

表1 数据来源详情

图3 一级生态基础设施规划结果Fig.3 The results of the planning of level 1 ecological infrastructure

2.2 中观尺度生态基础设施规划

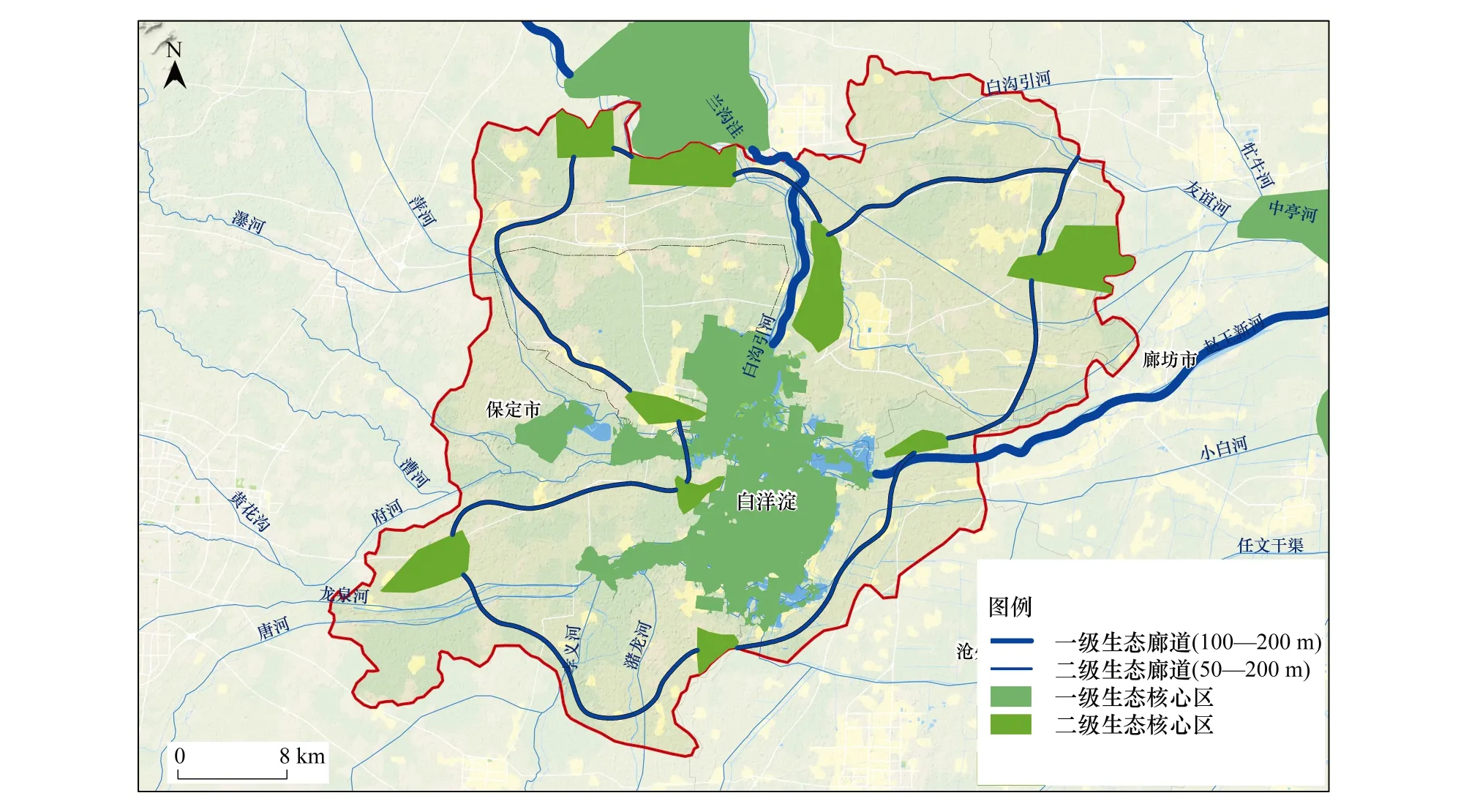

雄安新区生态核心区的识别参考《河北雄安新区规划纲要》,通过提高植被覆盖度,改善物种结构以维持区域水源涵养、文化休闲等生态系统服务。因此选择围绕白洋淀的森林斑块作为二级生态核心区。再将二级生态核心区与新区生态阻力面通过ArcGIS成本连通性模块得到雄安新区潜在生态廊道,基于潜在生态廊道将临近道路廊道改造成绿色通廊作为新区二级生态廊道。辨识所得二级生态廊道与一级生态廊道相交形成围绕白洋淀的绿色通廊(自新区东北部沿荣乌高速—大广高速—津石高速—S234—S235—230国道—津保路—S042—荣乌高速),串联其周围布设的面积大于5 km2的9个二级生态核心区,最终形成衔接一、二两级生态核心区、生态廊道、覆盖宏观中观整体空间的生态基础设施网络(见图4),识别二级生态核心区面积124.61 km2,二级生态廊道1445.16 km。此外,为加强林路结合以进一步提升生态廊道净化环境、减弱噪声等生态系统服务功能,二级生态廊道围绕高速公路两侧100 m,主干道路(如国道省道)两侧50 m处可设置生态林带。

图4 二级生态基础设施规划结果Fig.4 The results of the planning of level 2 ecological infrastructure

2.3 微观尺度生态基础设施规划

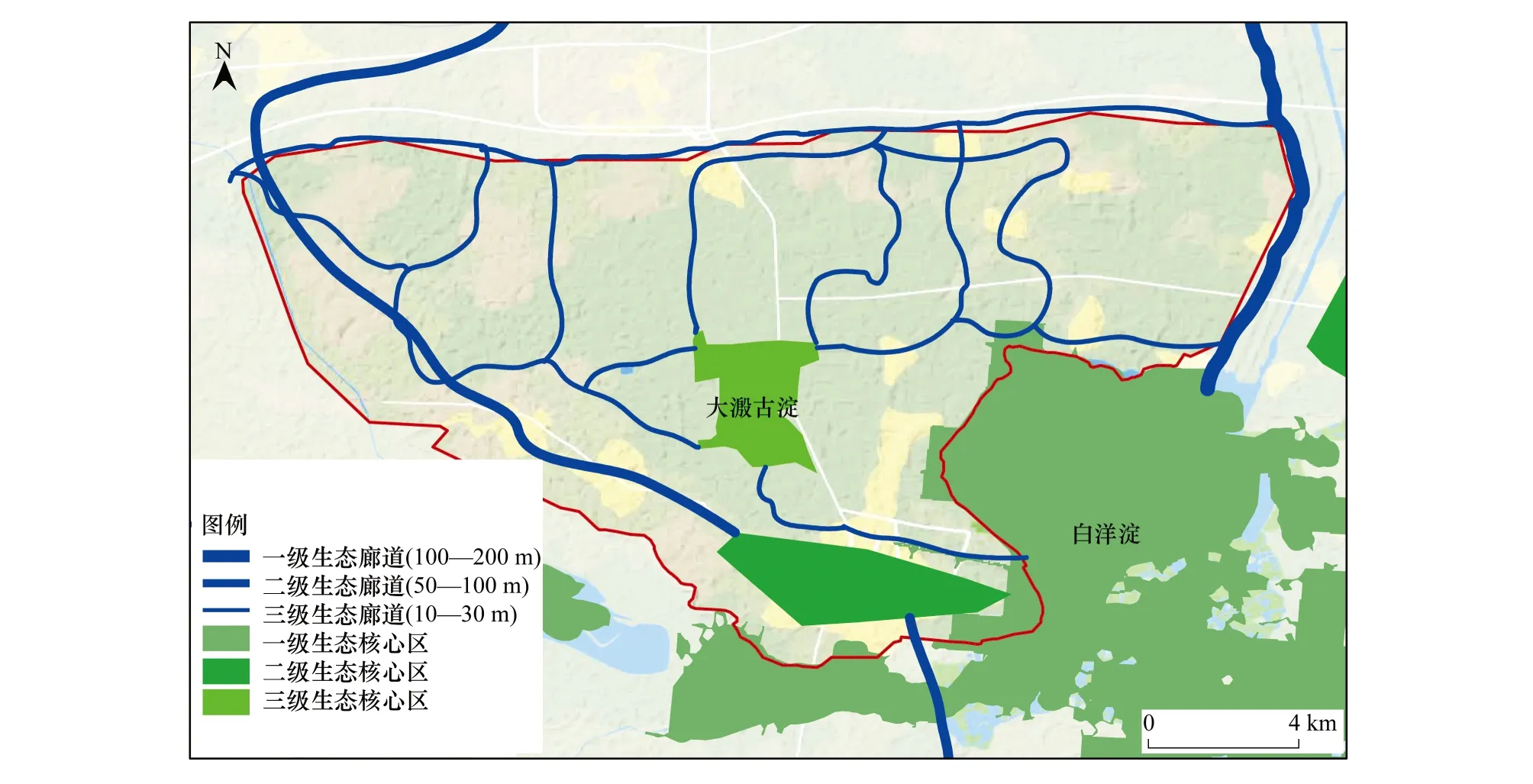

起步区生态基础设施规划以其规划纲要为参考。起步区以“北城、中苑、南淀”结构布局,北城主要为起着生产生活作用的建设区域,中苑将打造形成与自然和谐、与生态景观协调的生态功能区,南淀作为白洋淀滨水区,起着展示生态景观、保障防洪安全的作用。因此,三级生态基础设施的规划可分为:北城以人工化生态基础设施为主,分散布设低影响开发设施(LID)例如住宅区可设屋顶花园,其他不透水面可通过透水铺装、植草沟、雨水花园等装置以过滤污水、增加雨水下渗,并改造北城内各河流水系为10—30 m宽的三级生态廊道,分散的LID装置可通过三级生态廊道实现雨水的传输、汇流;中苑改造大溵古淀为生态湿地作为储水调蓄装置,将北城汇流的雨水经下渗、滞蓄和净化后再排入白洋淀,形成生态与景观兼顾的三级生态核心区;南淀联通“一级生态核心区、二级生态核心区、三级生态核心区”三大核心区体系和“一级河流廊道、二级道路廊道、三级河流廊道”三大廊道网络,最终形成三级生态基础设施体系(见图5),识别三级生态核心区6.11 km2,三级生态廊道97.08 km。

图5 三级生态基础设施规划结果Fig.5 The results of the planning of level 3 ecological infrastructure

3 讨论

生态系统具有整体性、动态性的特征[28],多尺度生态基础设施的规划需从不同层级协同构建。基于此,本文分别以新区所处的大清河流域、雄安新区、起步区作为三级尺度(宏观—中观—微观)研究对象,同时考虑到不同区域间因地理环境、气候条件、人文环境等不一致而存在空间异质性,不同尺度下生态基础设施的规划方法也不相同。多学科整合研究有助于构建不同尺度规划方法,文章中多尺度生态基础设施规划研究中不仅综合了GIS、生态学、人文地理等学科还运用了景观规划、城市规划的方法,最终提出了一种多尺度生态基础设施规划理论框架。该理论框架在保持生态基础设施结构完整与功能完善方面尤具优势,但由于(1)国内受城市行政区界影响各地方保护主义、经济、地方政策等存在差异,容易忽略因行政区或地理地质等因素不同而不能充分发挥生态基础设施功效,致使生态基础设施功能需求相对局限,研究尺度多停于城市层面,缺乏多尺度耦合研究;(2)人们对生态系统服务需求是动态变化的,但研究者大多只关注生态基础设施的某一方面,缺乏动态、持续的综合考虑等原因,目前多尺度生态基础设施规划理论框架的研究仍较少。未来若要保证生态基础设施能充分发挥其服务功能,改善不同尺度区域生态基础设施的连通性,最终达到提升区域可持续发展的目的,就不能只停留在单一尺度而需提高对多尺度协同规划建设的重视,最终构建面向山水林田湖生命共同体一体化管理的区域生态空间格局。

另外,本研究受数据获取以及模型精度的影响,仅将自然保护区、禁止开发区、林地、湖泊等5类生态用地识别为生态核心区,基于更高分辨率的地理空间数据和更详细的政策规划文件,更为细致的多尺度生态基础设施规划方案有待进一步探索。同时,在数据预处理过程中尚存在的误差与不确定性,指标选取的主观性等原因导致计算结果存在着不足。如何在生态基础设施规划建设中结合基于大数据和公众参与等方法是未来研究中进一步关注的重点。

4 结论

本文提出一种适用于多尺度的生态基础设施规划理论体系,以雄安新区为例,从宏观、中观、微观三级区域出发分别划定生态核心区并设计各级生态廊道网络,为不同尺度的核心区和生态廊道提出了建议规模和重点生态系统服务类型,主要结论如下:

(1)各级生态基础设施规划目标不同,建议规模有所差别,其中宏观尺度规模最大,微观最小。宏观尺度需保持气候调节、固碳释氧等功能的稳定,生态核心区斑块面积建议大于10 km2;中观尺度不小于5 km2,可维持区域水源涵养、文化休闲等生态系统服务功能;微观尺度需大于1 km2,可有效净水调蓄。宏观生态廊道具有保护生物多样性、防风固沙、调控洪水等生态系统服务功能,建议宽度设置为100—200 m;中观尺度,宽度可设置50—100 m,以保证廊道发挥净化环境、减弱噪声等生态系统服务功能;微观尺度生态廊道常被作为雨水或污水下渗、过滤、传输、汇流装置,因此宽度最好为10—30 m。

(2)本文建立的多尺度建设规划方法可以科学有效的指导生态基础设施建设,提高区域生态系统服务能力。宏观尺度中,一级生态核心区包含连绵山脉林区、湿地公园、湖泊、水库等,河流廊道作为一级生态廊道将其串联形成一条“山、淀、湖、海”通廊,维持自然系统的平衡与稳定;中观尺度,以半自然生态基础设施设计理念促进人与自然和谐共生,即自然森林斑块基底二级生态核心区与人为修建道路廊道生态绿带有机联接构建覆盖区域的绿色生态网络;微观尺度,通过生态廊道将人工湿地系统与分散的绿色屋顶、透水地面、雨水花园和植草沟等LID设施结合,改善城市水循环,形成生态雨水网络。

(3)多学科理论、方法的交叉融合有利于指导多尺度生态基础设施规划设计。GIS空间分析方法结合层次分析法可有效运用于宏观尺度生态核心区的识别;最小累积阻力模型助于生态廊道的判别;城市规划与景观规划、海绵城市理念、低影响开发等理论方法可分别运用于中观、微观尺度生态基础设施的设计中。

5 建议

本文针对雄安新区生态基础设施规划提出以下建议:

(1)多尺度规划生态基础设施。于宏观尺度而言,自然环境比人居社会环境占比更大,所以该尺度的规划侧重于“尊重自然,保护自然”,以发挥自然系统的服务能力;中观尺度的规划则注重改善生态环境,需注意自然生态基础设施与人文设施的和谐统一,构建一个由自然开放空间、生态化的灰色基础设施、水环境、生物栖息地交织的自然—社会生态基础设施网络;而提升人居环境质量在微观尺度规划目标中占有主导地位,小场地自身生态系统服务功能不健全,需要注重人工生态基础设施在区域内的应用,例如增设雨水花园、生物滞留池、渗透铺装等低影响开发装置。

(2)兼顾经济效益与物理性能。为了最大化的发挥生态基础设施的保持、改善、增加生态系统服务功能(诸如保护生物栖息地、减少噪声、气候调节、休闲娱乐等),经济成本往往不被引起重视[29, 30]。过高的建设成本不仅使建设过程容易因投入过高而被搁置还可能在建成后因规模大、周期长而维护困难,这不利于有效长久的发挥生态基础设施的作用。考虑到建设工程性与经济性,可通过生态化现有灰色市政基础设施缩减成本,例如将供水排水系统、交通运输通道等改造为生态廊道等。

(3)重视不断变化的生态服务需求。生态基础设施最初的应用更多是满足居民休憩、提高舒适度的需求[31],但随着城市化进程不断加快,人们的在休闲娱乐为主的基础上新增自然排涝、调节气候、净化水质、空气质量、减弱噪声等需求。以动态变化的居民需求作为生态基础设施规划建设的基础依据变得愈加重要,区域可从多尺度多角度规划以满足不断变化的生态系统服务需求。