青海湖湖滨湿地演变与驱动因素分析

2020-11-12王天慈卢丽华刘国祥单卫东

王天慈,卢丽华,刘国祥,单卫东,罗 明,王 军,周 妍,王 芳

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100048;2.自然资源部国土空间生态修复司,北京 100812;3.中国科学院水生生物研究所,武汉 430072;4.自然资源部科技发展司,北京 100812;5.自然资源部国土整治中心,北京 100035)

1 研究背景

近60多年来,青藏高原气候呈现出增暖趋势,平均气温持续上升,20世纪末开始,青藏高原气候逐渐由暖干转向暖湿化[1]。1961—2005年间,呈现暖湿化趋势的气象站约占67%,青藏高原气温增长率0.265℃/10a,年降水量呈微弱增加态势,约8.21 mm/10a,累计降水量增长速率20.26 mm/10a[2-3]。2003—2015年,在气候暖湿化进程的背景下,青藏高原大部分湖泊面积扩张[4-5]。已有针对干旱区柴达木盆地的研究指出,暖湿化气候不仅影响湖面蒸发,还通过冰雪消融调节径流,使湖水位抬升、面积增大,同时,降水的增加使土壤湿度和植被覆盖率升高,植被覆盖面积增加[6-8]。

青海湖地处青藏高原东北隅,自有水文记录到20世纪末水位总体上呈下降趋势。其中,1980年代降水呈增加趋势、水面蒸发明显减少,湖水位下降态势平缓;1990年代开始,受暖干化气候的影响,青海湖入湖径流和降水量均有减少,湖面蒸发量增加,导致湖水位持续下降[9];21世纪初期,特别是2004年至今,在气候暖湿化的影响下,降水量显著增加[10],湖水位开始逐年回升[11-13]。

青海湖的湖滨带是青海湖湿地的核心区域,除了鸬鹚等以青海湖裸鲤为食的肉食性鸟类之外,杂食性和草食性鸟类均在湖滨湿地觅食和栖息。同时,湖滨区还分布有岩羊和对角羚等濒临灭绝的野生哺乳动物。从水循环的角度来看,湖滨带处于流域坡面产水区与尾闾湖泊汇集的过渡区,加上青海湖流域是不同地质构造交汇区经不同地质年代隆起形成的盆地,以及第四纪的剥蚀堆积,水文地质条件复杂。近年来关于湖滨区的研究仅见水文气象[14-15]、植被[16]和湖泊藻类[17-18]。本文旨在给出在气候变化大背景下,青海湖湖滨区湿地整体的演变情况,并分析其原因。

2 研究区域概况

青海湖流域属于山间内陆盆地,面积29 610 km2,平均海拔3000 m以上。受地形及湖泊水体的影响,降水分布不均匀,流域平均降水量300~400 mm。蒸发能力大,多年平均水面蒸发量930 mm。根据《黄河流域水资源综合规划》(2004),1956—2002年流域多年平均地表径流量14.57亿m3,不重复的地下水资源量7.64亿m3,水资源总量22.21亿m3。

青海湖湖滨区是以历年最枯等水位线为内边界,以坡度5%的缓坡和3260~3270 m等高线为外边界控制线,同时,考虑到湖周岛屿湿地的重要性,在框定外边界时将局部高地鸟岛和沙岛纳入研究范围,确定出青海湖湖滨平原面积共2049 km2。

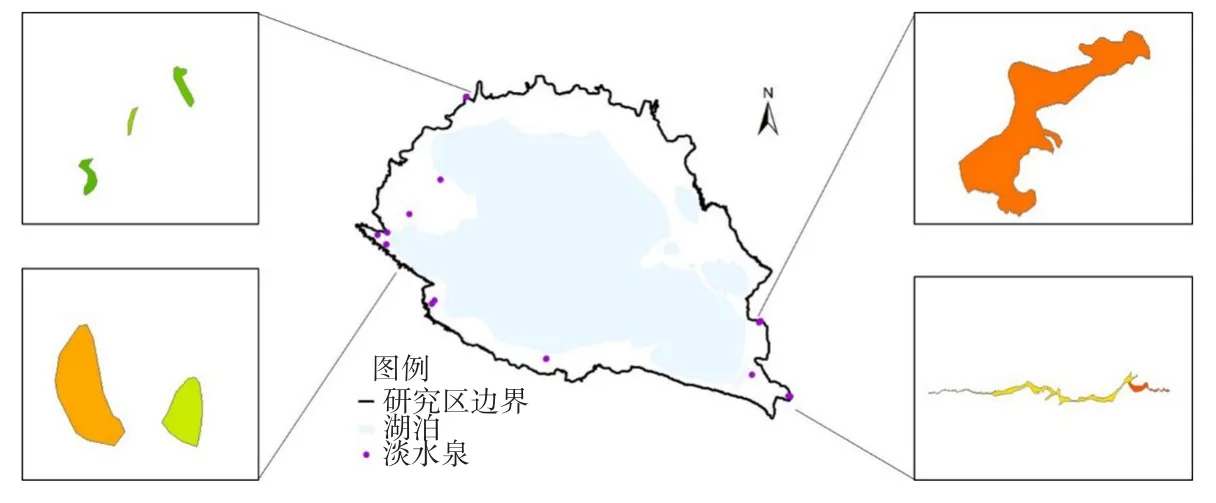

根据《湿地公约》及我国现行的湿地分类系统[19],结合2018年遥感影像解译结果及实地调查数据,确定青海湖湖滨平原范围内的主要湿地类型除湖泊水域外共有8种,即永久性河流、季节性或间歇性河流、内陆河口三角洲、湖滨淹没带、间歇性湖泊(泡沼)、淡水泉、地热湿地和沼泽化草甸。其中,湖滨淹没带的划分是考虑青海湖水文变化周期长,为了区别季节性洪水作用下的水陆交错生态带,本文以青海湖低水位与高水位之间的变动带为青海湖湖滨淹没带。地热湿地受湖水位上涨淹没,无法统计,因此仅确定其它7种类型的湿地面积,经计算,得到湖滨平原湿地面积共计491.88 km2,占整体湖滨平原总面积的24.0%,具体分布见表1和图1。

表1 湖滨平原湿地分区统计

图1 湖滨平原湿地分区图

3 数据来源

本文的数据来源主要包括实地采样调查数据、遥感影像数据以及统计数据3种。计算用到的地表径流数据主要来源于水文年鉴统计以及青海省水文局统计的数据。不同时期的湿地面积确定主要通过1∶10万的土地利用遥感影像进行解译得到(1995/2000/2014/2018年四期遥感影像)。地下水埋深数据、淡水泉等数据均来源于作者2019年8—9月对青海湖湖滨平原进行的实地调查与测量。湖滨带刚毛藻数据源于青海湖自然保护区流域管理局以及中科院水生生物所的实地采样结果。

4 湖滨湿地演变

4.1 湖滨淹没范围与湖水位 20世纪有水文记录以来,青海湖水位持续下降,1950—1980年代,青海湖水位的线性下降率为0.0901 m/a,1990年代至21世纪初期气候暖干化影响使湖水位下降速率加快,达到0.0914 m/a,到2004年湖水位最低为3192.86 m,见图2。以2004年为湖水位变化趋势分界点,此后湖水位持续上涨,原本的湖滨带成为了湖泊水域,原本滨湖的陆域范围淹没形成新的湖滨带,因此将2004年的湖岸线作为湖滨沼泽下边界,2014年遥感影像解译出的湖岸线为湖滨带上边界,经计算发现10年间淹没的湖滨面积约200.21 km2;到2018年湖泊面积达到4317.53 km2,水位上升到3194.27 m,湖滨淹没带的面积较2014年增加了21.86 km2。沿青海湖湖岸线的不同区域,湖滨淹没带向陆域延伸的范围差异较大,其中,布哈河三角洲淹没的区域垂直湖岸距离可达4200 m左右,其余环湖地区延伸范围相对较小,约20~500 m。

图2 青海湖湖滨淹没带与年际水位变化趋势图

4.2 湖滨淹没区环境与优势藻类

4.2.1 不同历史时期水环境变化 青海湖属于半咸水湖泊,1962年主湖区矿化度均值为12.5 g/L,1962—2004年,随着湖水位的下降,青海湖盐度逐年上升。1980年代以前,青海湖含盐量为12.49 g/L,80年代末期上升到14.53 g/L,1990年代至21世纪初期,青海湖水体盐度达15.13 g/L。21世纪初期以来,在气候暖湿化的影响下,随着降水增加、湖水位逐年上升,青海湖水体盐度再次下降到11.0~12.3 g/L。同时,1980年代至21世纪初期,随着青海湖水位下降,水体中TN、TP含量均有所提高,TP含量始终优于Ⅰ类水标准,TN含量21世纪开始急剧升高。高锰酸盐浓度则一直呈上升趋势,在2004年前优于地表水环境质量标准(GB3838-2002)的Ⅰ类水标准,2011—2018年仍优于Ⅱ类水。中科院近十年来的连续监测数据显示,青海湖主湖的TP含量逐年升高,TN和CODMn含量变化不大。但与1960年代的调查结果对比,发现TP、TN和CODMn均有大幅度升高,表明近十年来青海湖营养水平呈上升趋势,历年水质数据见表2。

表2 青海湖水质统计

4.2.2 藻类的变化 受青海湖流域内年均气温抬升、降水补给增加和冻土融水加速等影响,青海湖水位上涨,大量滨湖的草地和原有的湖滨被淹没,在河口和湖岸附近形成浅滩和浅水区,形成大面积绿藻水华,以刚毛藻的一种占主要优势,同时还存在其它丝状绿藻,如根枝藻、水绵和丝藻等[20]。青海湖的刚毛藻只在浅水分布,一般水深不超过2 m,青海湖湖面上升,形成光照条件好、水体透明度高、温度适宜的浅水区,适合刚毛藻的生长和繁育。大约在2006—2008年出现刚毛藻的分布,面积近700 ha,之后水华面积逐年扩大,在2011—2014年刚毛藻水华增长最快,2019年刚毛藻水华面积大于3000 ha,主要分布在湖水位上涨形成的淹没区域,详见图3。

图3 青海湖刚毛藻分布面积演变及水华分布图(来自中国科学院信息化专项课题(XXH13505-03-205)

4.3 湖滨沼泽与间歇性水域 除了湖滨淹没带与永久性河流之外,湖滨季节性或间歇性河流、内陆河口三角洲、间歇性湖泊(泡沼)、淡水泉和沼泽化草甸在近十余年均发生了较大变化。

4.3.1 间歇性河流增加 1990年代到21世纪前十年的研究显示,青海湖的入湖河流有40多条[21]。本次研究根据2018年的遥感影像解译结果,发现除了7条较大的永久性河流外,共有63条间歇性小河,相比已有统计数据约增加近30条。其中,有汇水面积的间歇性河流34条,没有汇水面积的溢出型河流29条。间歇性河流主要分布在南岸、东岸和西部泉湾,南岸小河16条,占地面积1.96 km2,东岸小河10条,占地面积1.02 km2,西部泉湾小河3条,面积1.27 km2

4.3.2 间歇性湖泊(泡沼)呈逐渐恢复趋势 根据1995年、2000年、2014年及2018年遥感影像解译结果,统计出青海湖湖滨平原局部积水形成的小水泡在近20余年个数和面积的变化。1980年代末期,已有统计数据表明青海湖湖滨分布有小水泡29个,共计12.31 km2[22];1990年代开始,由于暖干气候的影响,小水泡个数减少、面积萎缩;21世纪初期以后,在暖湿气候的作用下,青海湖湖滨平原的小水泡个数和面积逐渐回升,到2014年为止小水泡湿地共恢复到25个,面积较上世纪约增加1.0 km2。据2018年最新统计数据,小水泡个数仍为25个,面积持续增加到7.16km2,2018年泡沼分布情况见图4,历年泡沼面积和个数变化详见表3。

4.3.3 淡水泉恢复 根据水文地质图标注的泉点分布,结合2019年现场调查结果共发现湖滨平原范围的淡水泉19处,详见图5,主要为溢出泉。淡水泉湿地形态丰富,可沿沟谷汇入河流、也会形成浅水漫滩或小水泡。在靠近大湖的范围易形成漫滩或水泡,在河流发育好的区域或山前则多以河沟形态存在。经统计可知,该类湿地面积仅0.304 km2。

图4 湖滨平原泡沼湿地分布图

表3 1989—2018年不同时期湖滨平原小水泡湿地分布

4.3.4 沼泽草甸的变化 根据1995年、2000年、2014年及2018年遥感影像解译的1∶10万土地利用图,统计得到青海湖湖滨平原沼泽草甸20余年来的面积变化,见表4。发现1990年代至21世纪初,受到气候变暖的影响,沼泽草甸面积萎缩。21世纪以来气候由暖干转向暖湿化,沼泽草甸面积变化比较复杂。

图5 湖滨平原淡水泉湿地分布

通过分析2000年和2018年1∶10万土地利用转移矩阵,明确最近18年的沼泽演化现状,详见表5。发现21世纪以来,有50.38 km2的高盖度草地退化为中低盖度草地,31.01 km2的中盖度草地转化为低盖度,发生植被退化的范围主要出现在高海拔区域。同时,有83.48 km2的中盖度草地变为高盖度,59.01 km2的低盖度草地转化为中高盖度,有11.3 km2的不同盖度草地转化为沼泽,增加的沼泽面积主要出现在各河谷水分条件良好的区域。根据土地利用转移矩阵的统计数据,发现共52.94 km2的沼泽被淹没或演替为其它类型的土地,由湖水位上升造成的沼泽面积损失共约23.01 km2,以草地为主的11.71 km2其它类型土地转化为沼泽。

表4 1995—2018年不同时期湖滨平原沼泽草甸湿地分布

5 驱动因素分析

5.1 入湖水量的变化

表5 2000—2018年土地利用转移矩阵 (面积:km2)

5.1.1 降水变化趋势 青海湖湖滨平原刚察气象站降水数据自1956—2016年均有统计,见图6,多年平均降水量423.4 mm,折合水资源量约8.647亿m3。随着气候变化,降水整体上表现出增加趋势,1950—1980年代,青海湖降水线性增加率3.46 mm/a,1990年代至21世纪初期,受到气候暖干化影响,降水线性增加率下降为1.98 mm/a;21世纪以来,降水增加趋势变得显著,线性增加率达到7.43 mm/a。根据5年滑动平均值可以发现,21世纪以后的滑动平均值一般均高于多年平均降水量,并呈连续增加趋势。由M-K检验结果可知,2002年为降水突变点,此前,1985—1998年间的多年平均降水量最大,达到441.7 mm,此后,2003—2016年间的多年平均降水量增加至472.1 mm,由降雨补给的多年平均水资源量较此前最大值增加了6203.9万m3,说明气候暖湿化进程加剧使青海湖湖滨平原降水量迅速上升。

5.1.2 径流演变趋势 总径流量和枯季径流在2002年后显著增加。永久性河流的演变主要表现为水文过程的变化。青海湖流域有水文记录的河流有3条,包括西北入湖河流布哈河、北岸的沙流河和南岸的黑马河。选择布哈河口站和刚察站1956—2016年共60年的连续数据,分析湖滨平原地表径流的年际变化,发现两站点的径流量均呈上升趋势,线性增长率分别为0.0554×108m3/a和0.0192×108m3/a,见图7。2002年以前,布哈河的多年平均径流量在1962—1975年间最大,达到9.60亿m3;此后,2003—2016年间的多年平均径流量增加到11.6亿m3,年均径流量增加了2亿m3。与此同时,2002年以前,沙柳河多年平均径流量在1981—1994年间达到最大2.84亿m3,之后,2003—2016年间的多年平均径流量增加到3.45亿m3,年均径流量增加了0.61亿m3。两站的对比结果表明,气候暖湿化进程加剧使青海湖湖滨平原径流量显著增加。

根据青海湖布哈河口站1956—2016年的径流实测数据,计算得到布哈河多年平均径流量约7.98亿m3。21世纪以前,布哈河径流整体呈下降趋势,1950—1980年代,布哈河径流减少率为0.0083×108m3/a,1990年代至21世纪初,受到暖干气候的影响,径流量减少明显,减少率增加到0.1256×108m3/a。21世纪初期以来,在气候暖湿化进程下,布哈河口站径流量显著增加,径流量线性增加率为0.5419亿m3/a。根据5年滑动平均值线发现,2002年以后径流滑动平均值均高于多年平均径流量,并持续增加。考虑枯季径流的年际变化,发现枯季径流与年径流量变化趋势基本一致,线性增加率在2002年前为-0.0057亿m3/a,2002开始枯季径流线性增加率为0.0132亿m3/a。同时,根据青海湖北部刚察站1956—2016年的年径流统计值,计算出沙柳河多年平均径流量2.70亿m3。1950—1980年代,沙柳河径流增加率约0.0225×108m3/a,1990年代至21世纪初,受到暖干气候的影响,沙柳河径流减少率0.0809×108m3/a,21世纪以后,暖湿气候使径流显著增加,线性增加率升高到0.0814亿m3/a。

5.1.3 入湖水量的变化 青海湖流域入湖河流主要有7条,流量最大的是布哈河,占入湖径流总量的52.16%,流域分区及径流量见表6。

青海湖湖滨区1980年代多年平均地表径流量15.56亿m3,1990年代至21世纪初期年均地表径流量12.67亿m3,1956—2002年长系列多年平均进入湖滨区的地表径流量14.57亿m3,国民经济用水消耗掉0.73亿m3,湖滨沼泽草甸消耗水量0.47亿m3,进入湖泊13.37亿m3;不重复地下水入湖量7.64亿m3,入湖总径流量21.01亿m3;湖面降水16.62亿m3,湖泊水面蒸发量40.93亿m3,平均年亏缺水量为3.31亿m3[22]。

图7 湖滨水文代表站径流年际变化

表6 青海湖流域各计算分区多年平均(1956—2002年)地表径流量 (单位:108m3)

21世纪初期后,在气候暖湿化背景下,2003—2016年布哈河、沙柳河的年均径流量与多年平均径流量相比分别增加了4.0亿m3和1.0亿m3,以此计算出气候变化影响下2003—2016年青海湖年均入湖地表径流量约20.58亿m3,较1981-1994年的年均最大值增加了4.64亿m3,较1956—2002年的平均值增加了6.01亿m3。同时,2003—2016年的年均降水量472.1 mm,折合出湖面年均降水量约20.4亿m3,由降水补给湖泊的降水量大致增加了3.78亿m3。假设不重复地下水入湖量变化不大,淡水泉溢出面积较小,几乎不消耗地下水,统计得到气候变化下进入青海湖的年均水量约增加9.79亿m3,是导致青海湖水位抬升、湿地演变的主要原因。

5.2 入湖营养盐的变化 青海湖湖滨平原的营养盐含量在21世纪以来快速升高,分析近十年来的营养盐来源,发现主要有3种途径:(1)鸟岛淹没进入湖滨的营养物。青海湖地处东亚-澳大利亚、中亚-印度两条国际候鸟迁徙的交汇范围,同时,青海湖丰富的裸鲤和底栖动物饵料为鸟类提供了丰富的食物来源,因此青海湖作为国际候鸟迁徙的重要通道和栖息地,在鸟岛附近积累了大量的食物残渣和鸟类粪便。近年来由于气候暖湿化进程下的湖水位上涨、降雨量增加,将鸟岛范围内的大量营养物质输入湖滨带,是湖滨范围爆发刚毛藻水华的主要诱因之一。(2)放牧引起的营养盐大量流入河湖水体。放牧或生物引水遗留的大量粪便对水体的污染主要表现为有机物和N、P污染。由于河口和沿岸浅滩水土条件良好,植被生长茂盛,牲畜或野生动物多在此类地区进行饮水、取食和排泄,因此在附近堆积大量的粪便和毛发,根据已有研究中的畜禽污染量计算[23],发现牛羊自2009—2018年每年可能带来约0.14 t/a和1.06 t/a的NH3-N污染物,以及3.97 t/a和31.7 t/a的COD污染,处于Ⅲ类水标准内(GB3838-2002),见图8。在湖水位上涨淹没河口和沿岸浅滩后或降雨冲刷的作用下进入湖滨水域,为刚毛藻提供了适宜的生长环境和着生基质,大量营养物随之输入湖中。(3)旅游业发展带来的面源污染。近年来,随着青海湖的开发利用程度增加,旅游人数持续增长。据青海湖景区统计数据显示,2018年接待旅客达到400.46万人次/年,较2017年同比增长了70万人次,见图9。通过现场调研发现,青海湖南岸近岸范围散布有人为丢弃的塑料瓶、塑料袋以及玻璃碎渣等垃圾,在湖区降水后随径流冲刷进入水体,或在风速较大的条件下进入湖滨,进一步加剧了河口附近和近岸湖滨的营养盐输入量,是湖滨范围爆发刚毛藻水华的主要人为因素。

图8 环湖四县牛羊生产与面源污染入河情况

图9 青海湖景区历年旅游人次变化趋势

5.3 湖滨地下水位的变化 21世纪以来,随着气候暖湿化进程加快,青海湖湖滨地下水位抬升,统计数据相对不足,因此参考李国婷等[24]的研究,2017年青海湖东北部平均地下水埋深3.80 m,与历年平均地下水埋深3.89 m相比,地下水位约升高0.1 m;2018年的平均地下水埋深3.10 m,水位比上一年升高0.7 m[25]。结合2019年的现场调查发现,溢出泉和泉水溪流数目增加,说明地下水位升高并增加了溢出水量。

将植被变化与青海湖湖滨地形叠加发现,植被退化的范围基本上位于海拔相对较高的区域,详见图10,由于蒸发的增加导致了植被退化,这与多数研究结果一致。植被转好的区域基本上相对低洼,由于低洼地的水分条件良好,地下水位升高,因此河谷区沼泽面积增加,而沼泽总面积减小是由于位于湖滨带原有的沼泽被湖水覆盖所致。

图10 植被转移变化分布

6 结论与建议

6.1 结论 通过对气候变化下的湿地演变和水分为主的驱动因子分析,得到以下结论:

(1)气候暖湿化进程下,入湖水量增加,湖水位上升。2003—2016年青海湖年均入湖地表径流量较1956—2002年的年均值增加了6.0亿m3,同时,年均降水量增加了3.8亿m3,考虑泉水溪流和间歇性河流的增加量,2003—2016年比1956—2002年年均进入青海湖的水量约增加10亿m3,湖水位升高2.068 m,新增的湖滨淹没带面积222 km2。

(2)青海湖水位上涨,淹没鸟岛和河口沿岸浅滩的牲畜粪便,加之畜牧业和旅游业的发展,产生了一定的人为污染,使水体的TP、TN和CODMn升高。由于湖岸带光照条件好、水体透明度高、温度适宜,形成了水深约2m的浅水区,适合刚毛藻的生长、繁育,因此出现了大面积的刚毛藻水华。

(3)湖滨区地下水位升高,河谷平原的沼泽和沼泽草甸增加,同时因湖水上涨淹没掉的沼泽约23.0 km2,沼泽总面积略有减少,但减缓速率下降。随着湖滨带地下水位的升高,19处原本消失的淡水泉重新出现,泉域生物多样性丰富;增加了近30条间歇性小河,河流总数70条,恢复到1950—1960年代的水平;25处间歇性湖泊(泡沼)恢复,且面积持续增大。

6.2 建议

(1)加强湿地演变的监测工作。青海湖湿地是青藏高原重要的鸟类栖息地,约164种鸟类在湖滨湿地区生存繁殖,同时湖滨也分布有岩羊和中华对角羚等濒临灭绝的野生哺乳动物。湖滨沼泽湿地近1/4被湖泊淹没,新增加的碎片湿地能否对鸟类的栖息有一定支撑,需要加强监测。结合目前开展的《青海湖国家公园总体规划》,系统规划监测系统,加强湖滨湿地的动态监测工作,分析湿地演替的方向,开展黑颈鹤等珍稀濒危动物的栖息地监测与评估,以期应对未来气候变化。

(2)科学控制营养盐的输入。2018年青海湖管理局对刚毛藻进行了打捞和内源污染清理工作。由于刚毛藻生长、繁殖周期短,大部分打捞区的刚毛藻基本消失,认为人工打捞是快速恢复青海湖流域景观的可行办法,适合作为短期应急措施。同时,由于青海湖总体上属于贫营养湖泊,现阶段营养盐的增加是青海湖裸鲤恢复的契机,因此需要科学认识刚毛藻的存在,结合目前开展的《青海湖国家公园总体规划》,坚持山水林田湖系统规划的理念,科学分析流域内营养盐循环过程,上接陆域牲畜摄食与排泄,下到鱼鸟食物链的消耗,以水陆域生态的承载力确定畜牧业发展规模和裸鲤恢复规模;科学规划旅游发展和区域环境治理工程,控制点面源污染,确保水环境质量。