朱湘《采莲曲》的建行与节奏

2020-11-12浙江赵卫东

浙江 赵卫东

关于朱湘的《采莲曲》,人们在讨论时喜欢引用沈从文的一段话以为参照,原话如此:“以一个东方民族的感情,对自然所感到的音乐与图画意味,由文字结合,成为一首诗,这文字,也是采取自己一个民族文学中所遗留的文字,用东方的声音,唱东方的歌曲,使诗歌从歌曲意义中显出完美,《采莲曲》在中国新诗发展中,也是非常有意义的。”(沈从文:《论朱湘的诗》,《沈从文文集(第11卷)》花城出版社、生活·读书·新知三联书店香港分店联合出版1984年版,第124页)

沈从文对《采莲曲》的独特魅力叹赏不止,但他的这段话说得有些抽象,难以让人对《采莲曲》的具体美感形成鲜明而深刻的印象;后来的大量赏家又加以意象和语词上的品评,虽然渐趋深入和细致,总体而言仍显粗疏,说理较多而分析不够。笔者认为,《采莲曲》无论在新诗的建行,还是它的节奏感与音乐性,以及沈从文推崇有加的“民族性”或“中国风”上,都取得了标志性的探索和成就,为20 世纪中国“新诗学”的建构留下了一个坚实的坐标。

一

万事万物都有一定的节奏:春秋代序、否极泰来、潮起潮落、云卷云舒。人的生命活动如同自然循环往复的变化一样有其自身的节奏,比如有形肉体,比如呼吸和脉动,比如情绪的起伏波动与思想的变化发展等。诗作为传达人对自然与人事的感受载体,与乐舞同时出现;乐与舞本来就是节奏的产物,诗的节奏也因此而与生俱来。诗以语言为工具,它的表现力以及它对于人类生存的意义,显然非乐舞所能比,这也就注定了它必将离乐舞而单飞,成为所谓的“徒诗”,去承担更大的使命。但即便成了“徒诗”,却也未曾真正抛弃它基因中的节奏感或音乐性;无论传统的格律诗还是“五四”以来的新诗,都把节奏感或音乐性的追求,作为它生命力的潜在来源。

依笔者看来,节奏感或者说音乐性,犹如带药横行的酒,因其具有强烈的渗透性,所以才能将药渗入病人的病灶处;而节奏的作用,正在于它有直达人心的魔力,能载着诗人的情绪让人在语言的旋律里不知不觉而受其感染。由此,一个诗人的永恒使命也就产生了:为自己内在情绪的节奏,寻找它外在语言的节奏形式。

易而言之,诗有节奏,是因为诗人的诗情有律动。诗人内在情绪的节奏,需要外在的诗行予以应和。诗行之所以是新诗的基本单位和基本特性,正因为它满足了新诗内在情绪节奏表达的需要,是新诗情绪的衣裳。

旧体诗主要用平仄、押韵表达节奏,受到固定格律的限制,它的节奏是已定的;新诗的节奏则是自然的、口语的,是应诗人内在节奏的变化而随“情”赋行的;情绪各个不同,节奏也因之而千变万化。新诗的节奏表现于每一行里字与字的搭配形成的声音高低错落,表现于诗的押韵,表现于诗行的长短与行内的顿挫,表现于一个诗节的行数,也表现于整首诗的节数。我们且以徐志摩的《沪杭车中》为例,来看诗的节奏如何升华了诗的生命:

匆匆匆!催催催!

一卷烟,一片山,几点云影,

一道水,一条桥,一支橹声,

一林松,一丛竹,红叶纷纷:

艳色的田野,艳色的秋景,

梦境似的分明,模糊,消隐,——

催催催!是车轮还是光阴?

催老了秋容,催老了人生!

这首诗共两个诗节,前一节写景,后一节抒情。第一诗节写乘坐沪杭列车隔窗所见的烟、山、云影、水、桥、松、竹,也写听到的那“一支橹声”。关键是诗行和诗节呈现的节奏:“匆匆匆!催催催!”两个重复的三字“节奏音组”组成第一个诗行,听来如驱狼赶虎而不容稍驻,光阴迫人之声迎面扑来。为什么下面的三行如“一卷烟”“一片山”“一道水”“一条桥”“一林松”“一丛竹”仍多三字音组?因为诗人听到的,正是震耳欲聋的车轮与铁轨摩擦时发出的“咔嚓嚓”“咔嚓嚓”的声音。那声音,那节奏,就是“三字音组”!随着列车运行的节奏,眼前一晃而过的风景,不正同样也如“匆匆匆!催催催!”三字音组一样,回荡在诗人的内心吗?第二诗节抒情:光阴荏苒,岁月不居,生如白驹过隙,行来促促匆匆,“催催催!是车轮还是光阴?/催老了秋容,催老了人生!”当沪杭慢车上心与物遇,内在情绪节奏受到慢车铿锵抛人的节奏如电光火石般的一遇,刹那之间便生成了“匆匆匆!催催催!/一卷烟,一片山,几点云影”这样的天成佳句!

而《采莲曲》的美感,其实也和徐志摩的这首《沪杭车中》一样,都来自情感和叙事的节奏,以及诗的行、节、韵造成的节奏之浑然天成的配合上。

二

“采莲曲”与“采莲”的旧俗几乎一样悠久。从东汉乐府的“采莲弄”,到东晋的“西洲曲”,再到齐梁年间谢玄晖的《江上曲》及初唐王勃的《采莲曲》,情调辞彩或有不同,论其节奏均为固定的古代格律体。而朱湘的《采莲曲》则用现代人常用的白话,按照江南两千年来的那一种中式“狂欢节”的节奏,用长短不齐的诗行,将被沈从文所说的“一个东方民族的感情,对自然所感到的音乐与图画意味”再一次呈现了出来。

《采莲曲》用五个诗节完整地描绘了“采莲”的全过程。我们先看“采莲”的时间线:第一个诗节第四行明确从“日落”开始,最后一个诗节前两行为“升了呀月钩,/明了呀织女牵牛”,中间三个诗节里没有时间用语。这表明“采莲”是从日落时分的“小船呀轻摇”开始而终于织女牵牛相互牵手的皓月当空。为什么?其实,这就是“采莲”的秘密,一个“东方狂欢节”的特别韵味之所在。

盖自有江南旧俗“采莲”以来,“采莲”就不单纯是一种生产劳动,“采莲曲”自然也别有意味。“莲”则“怜”也,然而“怜”者何谓?其实,“怜”在一些地区的方言中,也是女孩子的别称。“采莲”,隐含的意义用大白话说就是“追女娃”,而“采莲曲”,也就是一首“追女娃之歌”。

这样一来,就可以明了何以“采莲”这样精细的劳作没有安排在白天,而要特意选在“暗香浮动月黄昏”时才行开始。西方的狂欢节是故意将性感大摇大摆地招摇于市,我们是讲究含蓄的东方民族,我们虽也有性感,也同样会欣赏性感之美,却能将性感的美,用一种东方的音乐和图画方式予以表达,使之达到既“温柔”又“无邪”的迷人境界。这既是中国文化的特色,也可以说是我们中国诗学的精髓。

上文我们讲到新诗的节奏,在于节数,在于行数,在于字数,在于字音的平仄起伏以及押韵。本诗以五节刻画了一幅婉转曲折、妙趣横生的“采莲曲”:从第一节的男女青年驾驶一叶扁舟荡漾于湖面莲叶之间,中间经过三个诗节所呈现的相互试探、互送秋波、若推若拒、欲拒还迎,而在最后的第五诗节好事终成。或许有人会问:为什么不是四个或六个,而是五个诗节?这当然只有诗人才会知道。但也许连诗人自己也说不清楚,因为写诗的过程,是诗人内在情绪的节奏被外在语言的节奏逐一展开的过程。五节是诗人内在情绪节奏的五个段落,就像乐曲中的五段。正如我们无法清楚地把握身体的节奏一样,对于情绪的节奏,我们也好,诗人也罢,常常也只能听任内心的声音把我们带到那个它想去的神秘之境。但我们也不妨大胆地猜想一下:“五”,这个数字,在我们的文化里,其实代表了一种自然的段落,就像我们伸开手掌,看到的是长短不齐的五个指头一溜排开一样。如果我们非要问为什么是五个手指头,天知道!

在这五个诗节构成的旋律里,当然处处离不开形象和暗示,否则,它就不可能有我们东方人最熟悉的美感。让我们来仔细品味。

第一个诗节,“荷花呀人样娇娆”,其实应该是“人呀荷花样娇娆”,用荷花来比喻情窦初开的采莲少女。第二诗节,几乎全是暗示:“菡萏呀半开,/蜂蝶呀不许轻来,/绿水呀相伴,/清净呀不染尘埃。”半开的“菡萏”,指代有女初成,故意不将自己的爱恋轻易许人的矜持。正因为如此,诗人才警告那“采莲人”或“采莲”的“蜂蝶”不许轻来!因为东方少女对真爱的憧憬,就像眼前这一泓“清净”的“绿水”,何曾染过半点“尘埃”!“水珠滑走过荷钱”,表面上是说小船激起的水花划过初生的“荷钱”,实则暗示了一波又一波的少年在少女面前走过错过,“桨声应答着歌声”,不正暗示了那在划船击浆与情歌对唱中相互撩拨试探的情景吗?

第三个诗节,“藕心呀丝长,/羞涩呀水底深藏;/不见呀蚕茧,丝多呀蛹裹在中央”,用深藏不露的“藕心”和层层包裹的“蚕蛹”,来比喻少女身体与情怀的羞涩与难得。就像老话儿说的,太轻易得到的东西常常不是什么好东西,也不值得珍惜,这既是诗人在赞美少女的自重自持,也是在提醒那欲来求偶配对的男子,要想找到人生值得珍惜的另一半,你必须要付出真心和耐心哦!而少女对待鱼贯驶来小船里那些或真心或孟浪的男子,要怎么办哦?因此,“溪头/采藕,/女郎要采又夷犹”。“夷犹”,正属无奈啊!

然则“夷犹”不决,也会错失良机。“莲蓬呀子多:/两岸呀榴树婆娑,/喜鹊呀喧噪,/榴花呀落上新罗。”第四诗节,用“子多的莲蓬”“喧噪的喜鹊”和“榴花落上新罗”,来喻示经过种种试探与交往,此时“采莲”已经大功告成。正值新月初出而未明,借助硕大莲叶的遮挡,男女青年情定小舟而难免激情贲张,“新罗落上榴花”,非巫山云雨而抑有它指乎?无怪乎“溪中/采蓬,/耳鬓边晕着微红”。诗人虽曾广涉西学,但其心终究是中国心,取譬满眼都是“中国风”。

最后一个诗节,此时既已“升了呀月钩”,“采莲”也已“明了呀织女牵牛”,到了该“洗洗睡吧”的光景了,故而“凉风呀飘去莲舟”。而耳鬓厮磨与肌肤相亲留下的那“花芳,衣香”,当然也会在激情之后“消融入一片苍茫”;莲舟与歌声齐飞,花香与衣香同醉,今年的这一个浪漫狂欢节终将过去,留在湖面上的,只能是令人无限怀想的“虚空里袅着”的“歌音”。

这一首五个乐段组成浪漫风情曲,恰如“金丝闪动”小河上的微风,和着浆声与歌声,一层一层将这一个动人的求爱故事推向高潮。然而到了乐曲的高潮处,却又归于“曲终人不见,江上数峰青”的静谧与祥和。这样的“采莲曲”,实乃中国文化与诗教方能结出的一个真正的奇葩。

它的节奏,是整个的复沓,五个诗节按照同样的节奏循环往复,造成一种既整齐又变化的美。整齐,是指五个诗节的行数、排列和押韵完全一致;变化,既指每个诗节的意境与叙事,也指每个诗节里的诗行在排列上的左右参差、长短不齐。节奏,便是均齐与杂乱的变奏;仅有均齐,或者仅有杂乱,都难称节奏;将均齐和杂乱按照一定方式组合与重复,便成为节奏。而节奏的美与不美,则要看它怎样与场景搭配、与诗心相应和了。

三

上文我们在讨论徐志摩的《沪杭车中》时,就其建行特点已略做分析:诗人将眼中所见之秋色纷披、耳中所闻之轮轨相击与心中油然而生之光阴不居,借由外在语言的三字音组“匆匆匆”“催催催”“一卷烟”等模拟火车运行的节奏完美表达。我们诵读这首诗时,不知不觉之间,恍然若遇诗人当年乘于绿皮慢车逆旅奔行陡然而起的光阴不居、岁月如梭之叹。是啊,夫子临水,顿兴“逝者如斯夫,不舍昼夜”之慨,敏感如诗人徐志摩,当然也可以有此感叹。我们是多情善感的民族,自古至今对月伤怀因景生情之诗汗牛充栋,若论能将读者用强烈的画面感和节奏感直接带入诗人创造的那个情感世界的,《沪杭车中》应该算是其中的一篇吧,尽管它是一首今人用白话写的“新诗”。

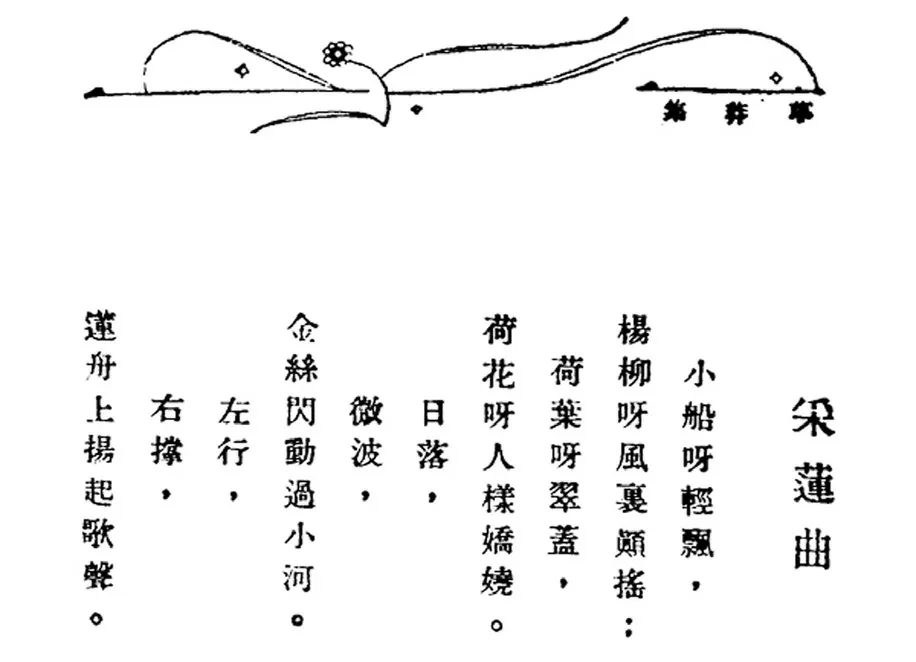

说起旧诗与新诗的异同与优缺,许多古典文学的拥趸可能会对新诗的“散文化”不以为然。平心而论,若论语言的凝练,旧诗当然胜出;若论诗的节奏,则定可商榷。我们不是说新诗的节奏一定优于旧诗,而是说,因为新诗的语言是自然的口语,它就可以依诗人情绪节奏的起伏而为之量身制定出千变万化各个不同的节奏来。质而言之,这便是新诗对于旧体格律诗在“格律”或节奏上的优胜之处。且以朱湘的《采莲曲》第一诗节来看(此为诗作在《草莽集》里的排版格式):

以韵式而论,前四句偶句押“ao”韵,五、六、七行换韵,尾字“落”“波”“河”,押“o”韵;最后八、九、十行再换韵,尾字分别为“行”“撑”“声”,押“ng”韵、平声。每句中间杂以“呀”字,造成每句节奏上的欢快与欣悦。笔者不敏,对这三个韵脚造成的情调尚难尽述,但感觉上通过三次换韵以调整节奏,正应和了少男少女初涉情事、激动难安的心情,加之小船在小河中莲叶间忽快忽慢、忽驻忽行,更增添了现场那一分骚动——也许在江南,一年当中只有这一次的“采莲”,才是他们不再遵从父母之命、媒妁之言而可以放胆无忌、自主择偶的唯一机会。此情此景,又如何可能用一个通韵到底,来再现那日落之后新月初升之际的短暂相遇,采莲少女的矜持而“夷犹”,甚或战战兢兢的心境呢?

我们更要特别说明的,是诗人在诗行排列上的独具匠心。一眼看去,十行之间长短不齐、毫无章法,但正是因为诗行的长长短短、凹凸不平,才应和了舟行河中忽快忽慢、时驻时行,行船少年“上下其手”、左行又撑,采莲少女心情起伏、喘息不定的那种情景。在节奏上,它与徐志摩的《沪杭车中》有异曲同工之妙。

四

从汉代乐府诗《江南》将“采莲”胜景采撷入诗以来,各代屡有佳作,然其表现的重心各有不同。以《采莲诗赠友看朱成碧》来说,就和朱湘《采莲曲》大异其趣。诗曰:“江南可采莲,莲叶何田田。中有双鲤鱼,相戏碧波间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶南。莲叶深处谁家女,隔水笑抛一枝莲。”显然,这首乐府诗意在描绘荷塘里莲叶田田、鱼莲相戏以及采莲女子“隔水笑抛一枝莲”的情景,充满了人与自然和谐共处的欢乐氛围。到唐代则有王勃的同名佳作《采莲曲》,诗云:“采莲归,绿水芙蓉衣。秋风起浪凫雁飞。桂棹兰桡下长浦,罗裙玉腕摇轻橹。……采莲歌有节,采莲夜未歇。正逢浩荡江上风,又值徘徊江上月。徘徊莲浦夜相逢,吴姬越女何丰茸!共问寒江千里外,征客关山更几重?”诗由采莲女采莲归来触景生情,回忆起当初与丈夫“徘徊莲浦夜相逢”的过去,那时的采莲女青春正盛,何等“丰茸”,而今却与丈夫相隔万重,思之怎不黯然?论其情调,当然是同类诗中最接近朱湘的了。古之采莲诗中当然有千古传诵的佳作,而今人之诗中也一样可以有值得传世的名篇。朱湘的《采莲曲》,便因其形象的生动、语言的活泼、“走心”的强烈,以其在节奏上均齐又有变化、情调上放纵又有矜持的“东方情韵”,而在诗歌史上独放异彩。

古体格律诗固定的节奏形式,在成全了它语言的凝练与意象的隽永时,也留下了很多诗学上的遗憾。没有遗憾,也就不会有新诗的后来居上。而新诗对旧诗的超越,最值得一提的就是对固定节奏的解放。新诗语言节奏的内在依据是诗人的情绪及其变奏,因而,它的节奏就不再是旧体格律诗恒定的几种或数种。新诗的节奏形式,首先体现为分行或断行(节的停顿),也包含文字声音的高低强弱形成的错落起伏,以及行内标点与行末标点标示出的语气上的停顿等。朱湘的《采莲曲》为使诗行的节奏与“采莲”的节奏相适应,在节、行的各种变化中,使用提行跨行等方式,用行的断续、长短,造成情绪、意念上的强弱张弛、缓紧升沉等,把诗人对于“采莲”情境的那种美好的想象,用如此灵活多变的诗行排列形式,经由汉字一字一音、每音又有其特定的音调这一独有的优势,还原成了江南民俗这一幅交织着音响和意趣的东方式动人图画。在朱湘的《采莲曲》里,我们不但好像“听”到了“浆声应答的歌声”,也好像“看”到了“莲舟颠摇”“女郎要采又夷犹”的动人场景。这种由诗行排列的形式带来的美感,尽管不是由朱湘首创,但至少也是在朱湘这里得到了一个堪称完美的演绎。

我们无意从新旧《采莲曲》的对比来比较古诗和新诗的优劣,而是由朱湘的《采莲曲》,坚定现代汉语诗歌走向经典、走向世界和拥有未来的信心。